新精神活性物质现状、滥用原因及防控对策研究

陈荣飞,付尚礼

(西南政法大学法学院,重庆 401120)

近年来,游离于国际或国内监管之外的新精神活性物质(New Psychoactive Substances)异军突起,种类繁多,每年以较快的增长速度在全球蔓延。因其种类新颖、制造简易、更迭速度快、隐蔽性和成瘾性强,以及不受国际或国内管制等特点,致使毒品犯罪分子利用区域管制的差异和法律上的漏洞,大肆生产、制造、买卖和运输此类新型合成毒品,利诱、鼓动他人参与上述活动并在部分地区和国家造成滥用之势。这不仅给相关部门开展监测、评估、预警和监管等工作带来极大的困难和挑战,也对公共卫生和社会公共安全构成了严重威胁。而且,由于受鸦片、大麻、海洛因、冰毒等传统毒品的长期影响,人们对毒品的态度已经形成思维定势,即对常见的毒品大都有正确的认识,也能相应做出正确的行为管控,但对新精神活性物质的认知尚缺乏足够了解,很容易陷入新型毒品犯罪的泥潭。因此,加强对新精神活性物质的研究,了解其国际国内发展及管控现状,究其蔓延、滥用背后的深层原因,提出相应的防治对策,是禁毒防控体系不可或缺的重要组成部分,对国际和国内禁毒事业、维护公共安全、推动人类社会健康和谐发展具有重要意义。

一、新精神活性物质的正确定义

新精神活性物质由来已久,尤其是植物源性的NPS已存在数个世纪,但对于新精神活性物质的范围在不同的国家存在不同的边界认识,在理论上也形成了不完全相同的定义。2005年欧洲联盟理事会第2005/387/JHA号决定将新精神活性物质界定为:“一种新的麻醉或精神活性物质,以纯药物或制剂形式出现,未被1961年《麻醉品单一公约》或1971年《精神药物公约》列入附表,但对公众健康的威胁程度与这些公约所列物质相同的物质”。2013年,联合国毒品和犯罪问题办公室在《2013年世界毒品报告》中第一次以书面的形式将新精神活性物质定义为:“未被联合国《麻醉品单一公约》和《精神药物公约》所管制,但有被滥用的可能,并会对公众健康造成危害的单一物质或混合物质。”[1]2016年英国在颁布施行的《精神物质法案》中,将精神活性物质定义为:“任何能够对人产生精神作用,并且不是豁免的物质。”(1)参见2016年英国颁布施行的《精神物质法案》第2款的规定。在我国,国家禁毒委员会办公室在《2015年中国毒品形势报告》中,将新精神活性物质定义为:“不法分子为了逃避打击,而对已被列管的化学物质(毒品)进行结构修饰所得到的,具有与管制药品相似或更强效果的毒品类似物,是继传统毒品、合成毒品之后全球流行的第三代毒品。”[2]

虽然世界各国对新精神活性物质的定义不尽相同,但概括来说,新精神活性物质无疑都具有一些共同的特征。首先,这类物质是不法分子为了逃避监管和打击而研究生产,具有目的上的不法性;其次,新精神活性物质不受国际管制,具有法律形式上的“合法性”;再者,其存在形式多样,但都具有与管制药品相同、类似或更强的作用效果(兴奋性、麻醉性、成瘾性等);最后,都会对公众的健康构成威胁或造成损害,若不加以管制则存在滥用的可能。因此,无论国际上各国对新精神活性物质的界定在多大程度上存在差异,但此类物质所具有的不法分子目的上的不法性、法律形式上的“合法性”与管制药品具有相同、类似或更强的兴奋性、麻醉性、致幻性或成瘾性以及对社会的严重危害性是毋庸置疑的。所以可以将新精神活性物质的定义概括为:不法分子为了逃避监管或打击,对现有的化学合成毒品或天然原植物进行化学结构的部分修改、创新或加工生产,制造出不受联合国《麻醉品单一公约》《精神药物公约》以及世界各国国家相关法律法规所管制,具有与管制药品相同、类似或更强作用效果,会对公众健康造成威胁或危害,存在被滥用可能的单一物质或混合物质。

但是,需要指出的是,现在无论是国际上还是在国内,对新精神活性物质的认知及其定义术语似乎还存在一些不科学、不严谨的地方。比如,在对NPS的称谓术语上,相似概念还有“第三代毒品”“策划药”“实验室毒品”“研究化学品”“合法兴奋剂”等。根据我国《刑法》第357条、《禁毒法》第2条的规定,毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能过够使人形成瘾癖的麻醉品和精神药品。但新精神活性物质因其具有法律形式上的“合法性”,不符合该条之规定,并不属于真正意义上的毒品,若将其称之为“第三代毒品”或“实验室毒品”是不科学的。同时,根据联合国毒品与犯罪问题办公室对新精神活性物质的分类,除了普遍存在的人工合成类药物之外,还有植物类(如恰特草、鼠尾草、卡痛叶、阿拉伯茶叶等)。因此,将新精神活性物质称为“策划药”或“研究化学品”也是不够严谨的。

二、全球视野下的新精神活性物质现状

据2020年6月联合国毒品和犯罪问题办公室发布的《2020年世界毒品报告》显示,2018年植物类和合成类新精神活性物质的全球缉获总量均有所下降。新精神活性物质的缉获总量自2009—2012年有过明显的增加后,2012年以来总体呈现下降趋势,尤其是2017—2018年期间,NPS的缉获总量从2017年的44吨下降到2018年的10吨。(2)参见联合国毒品和犯罪问题办公室发布的《2020年世界毒品报告》第4册。这一趋势的出现,可能与2013年联合国毒品与犯罪问题办公室将新精神活性物质第一次以书面形式写进报告,继而引起各国重视并加强法律管制有关。

(一)国际视角下的新精神活性物质

1.新精神活性物质的种类不断增加

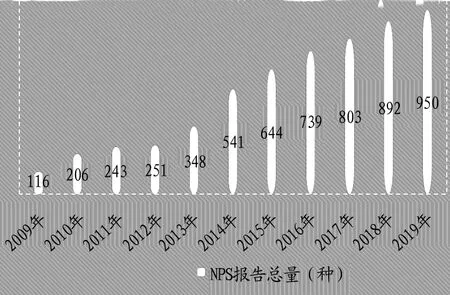

自2005年以来,截至2019年底,全球一级共发现大约950种新精神活性物质。(3)该数据仅是成员国或会员国等向联合国毒品和犯罪问题办公室报告的数据,不包括未发现的和发现未报告的情况,实际数据应当大于此。2019年3月,联合国麻醉品委员会根据修正的1961年《麻醉品单一公约》增列四种物质(均属于芬太尼类类似物),根据1971年《精神药物公约》增列另外五种物质,因此截至2019年底,受国际管制的新精神活性物质总数增至282种。相比之下,世界各国相关部门查明并向毒品和犯罪问题办公室报告的新精神活性物质数量(950种)已经是这一数字的3倍多,高于2018年12月的892种,是2009年166种的5.7倍(见图1)。

图1 2009—2019年各国向UNODC报告的新精神活性物质种数总量

自2014年开始,虽然世界各国每年向联合国毒品和犯罪问题办公室报告的新精神活性物质数量趋于稳定,但新精神活性物质种数的报告累计总量正在逐年增加,预计到2020年底将超过1000种。

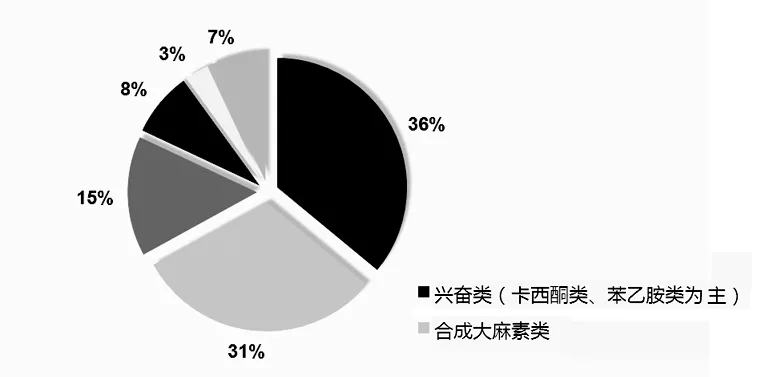

2.以兴奋类、合成大麻素类和致幻类为主

新精神活性物质每年的报告量自2015年达到516种后,随后的2016年、2017年和2018年也分别达到499种、524种和541种,也即近几年全球每年向UNODC报告的新精神活性物质的种数在500种左右。虽然数量庞大、种类繁多,但根据其药理作用效果进行分类,其中仍然主要以兴奋类、合成大麻素类和致幻类为主。兴奋类的新精神活性物质主要是以卡西酮类和苯乙胺类为代表;合成大麻素类主要是合成大麻素受体激动剂;致幻类则是以色胺类为主。如图2,兴奋类、合成大麻素类和致幻类新精神活性物质的总量占到所有报告新精神活性物质总数的82%,其中主要是卡西酮类、苯乙胺类、合成大麻素类、色胺类数量最多。值得注意的是,近年来阿片类药物的报告量和缉获量有增长趋势,在2014年确定的新型精神活性物质种类总数中,类阿片仅占2%,但到2018年,这一数字已上升至9%。(4)参见联合国毒品和犯罪问题办公室发布的《 2020年世界毒品报告》第4册。这与一些国家新出现的合成阿片受体兴奋剂(具有阿片效应的新精神活性物质)有关,大都属于芬太尼类类似物。

图2 2009—2019年全球报告的新精神活性物质主要类型

3.新精神活性物质量整体呈现“双向”减少

虽然新精神活性物质的报告量近年来一直居高不下,但整体供应市场和消费市场的总量均有所下降,呈现出双向减少趋势。首先,供应市场的减少体现在贩运地域的分布上。报告合成类新精神物质(不包括植物类)贩运的国家数量从2001年的2个到2008年的20个再到2017年的50个后,2018年又减少到38个。其次,新精神活性物质的缉获总量自2012年之后开始下降,其中最为明显的是从2017年的44吨锐减到2018年的10吨,(5)联合国毒品和犯罪问题办公室.2020年世界毒品报告[R].联合国出版物,2020.60。原文为:After marked increases over the 2009-2012 period, the overall quantities of synthetic NPS seized have shown a downward trend since 2012, most notably when they fell from 44 tons in 2017 to 10 tons in 2018.这可能与新精神活性物质的主要贸易国加强了对一些药品的管制有关,加之联合国增列了其中的一些物质为麻醉药品和精神药品予以管制,致使一部分药物不再属于新精神活性物质的范畴。同时,在新精神活性物质的使用上,虽然目前全球没有关于使用新精神活性物质的全面资料,但根据欧美等一些主要国家的数据表明,新精神活性物质的使用量在近两年呈现下降趋势,这也符合全球供应市场的变化。英国在2016年出台《精神活性物质法》后,新精神活性物质的使用率(流行率)从2014年度和2015年度的0.9%降至2018年度和2019年度的0.5%。美国有关部门发布的数据也表明,12年级学生使用合成大麻素的流行率从2011年的11.4%下降到2019年的3.3%。同样,氯胺酮的使用量在同一时期也从1.7%下降到0.7%;“浴盐”(合成卡西酮)的使用量从2012年的1.3%降至2018年的0.6%。(6)联合国毒品和犯罪问题办公室.2020年世界毒品报告[R].联合国出版物,第67页,原文为:In particular, the prevalence of synthetic cannabinoid use among twelfth-grade students fell from 11.4 per cent in 2011 to 3.3 per cent in 2019.Similarly, the use of ketamine fell from 1.7 to 0.7 per cent over the same period, and the use of “bath salts”(synthetic cathinones)dropped from 1.3 per cent in 2012 to 0.6 per cent in 2018, the most recent year for which data are available.

(二)国内视角下的新精神活性物质

我国是新精神活性物质的制造(出口)国,同时也是新精神活性物质的流入国。当前,国内已经出现了种类繁多的新精神活性物质,且不少毒品案件属于新精神活性物质类或含有国家列管的毒品药物。如市场上出现的咔哇饮料(含有一类管制精神类药品γ-羟基丁酸)、邮票(将类似邮票的纸票浸泡在迷幻药MDPBP及25B-NBOME混合制出的毒品)、阿拉伯茶(毒效与海洛因一样,能使使用者产生兴奋或幻觉)、麻布烟(以印度生产的鸦片为原料)、红豆(硝甲西泮)、彩虹烟(二三级毒品混合物)、奶茶(大多为冰毒和K粉混合物)、曲奇饼干(或小树枝、含有合成大麻素)、果冻(主要成分为芬纳西泮)等均属于新精神活性物质的不同表现形式,另外还有“0号胶囊”“G点液”“犀牛液”等色胺类物质。据国家毒品实验室检测,2019年国内全年检测出新精神活性物质41种,其中新发现5种。(7)参见中国国家禁毒委员会办公室发布的《 2019年中国毒品形势报告》。

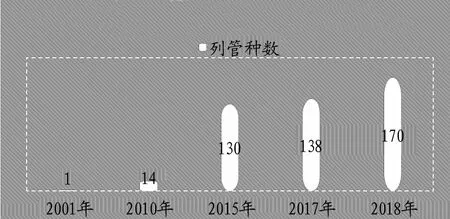

1.对新精神活性物质的列管情况

我国对新精神活性物质的管制模式采取授权立法管制模式和附表管制模式。早在2001年,国家药品监督管局就将氯胺酮列入第二类精神药品进行管制。2010年,公安部、卫生部等三部门先后将4-甲基甲卡西酮(mephedrone)等13种新精神活性物质列入第一类精神药品管理。随后到2015年,我国实施了《非药用类麻醉药品和精神药品列管办法》,一次性列管了116种新精神活性物质,这为有效遏制和打击新精神活性物质的违法犯罪活动提供了有力的法律依据。2017年卡芬太尼、U-47700等8种新精神活性物质被列入管制。2018年8月,根据《麻醉药品和精神药品管理条例》和《非药用类麻醉药品和精神药品列管办法》,国家药品监督管理局、国家卫生健康委员、公安部三部门再次将4-氯乙卡西酮等32种新精神活性物质列入非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补目录。[3]截至2018年9月,我国列管的新精神活性物质已达170种(见图3)。

图3 2001—2018年我国对NPS的列管情况

可以看到,并非所有的新精神活性物质都会受到列管,比起全球2018年新精神活性物质报告总量的803种,我国所列管的新精神活性物质仅是其中的一小部分(虽然很多物质并未出现在国内市场上)。因为一种新精神活性物质是否列入管制,要考虑其对人体的作用效果、持久性、对社会的危害性以及滥用可能性等方面的因素。只有达到相关毒品标准的兴奋性、成瘾性、戒断性等特征才可能被作为非药用类麻醉品或精神药品而受到国家法律法规或规范性文件的管制。

2.对芬太尼类物质进行整类列管情况

芬太尼类物质属于阿片类物质,是芬太尼(N-[1-(2-苯乙基)-4-哌啶基]-N-苯基丙酰胺)的衍生物,是以芬太尼的化学结构为基本骨架,对其化学结构进行修饰或创新所得的一类物质。近年来,芬太尼类物质备受国际社会关注,因其为人工合成的具有强效麻醉性的镇痛药,药理与吗啡类似,因此得到了广泛的应用。在阿片类药物占全球报告总量由2014年的2%升至2018年9%的贡献值中,芬太尼类物质占了主要部分。截至2018年,联合国列管的芬太尼类物质一共21种。在我国,2019年4月国家药监局、国家卫健委、公安部联合发布公告,宣布从2019年5月1日起将对芬太尼类物质实行整类列管。(8)参见微信公众号“北京毒辩”:《2019年5月1日,芬太尼类物质,整类列管!》,2019年7月7日发布。至此,芬太尼类物质被我国整类列入《非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补目录》进行管制。

三、新精神活性物质滥用的成因分析

新精神活性物质自2009年兴起并迅速在全球蔓延传播,在一些地区、国家或边缘群体中形成滥用,已成为近年来国际禁毒领域最为棘手和突出的问题之一。在10余年的时间里,各国向联合国毒品和犯罪问题办公室报告的新精神活性物质种数从2009年的166种激增至2019年的950种,且每年仍在以稳定的增长速度在增加,预计2020年将突破1000种。这种增长趋势的出现或在一些地区、国家和边缘群体中形成滥用的原因是错综复杂的,是多种因素作用的结果。概括来说,可以从国家制度体系层面、社会文化生活层面、个体因素层面和新精神活性物质自身特性层面等四个不同角度进行分析。

(一)新精神活性物质防控体系不完善

1.新精神活性物质管制模式不协调

当前,国际上对新精神活性物质的管制主要以联合国1961年《麻醉品单一公约》和1971年《精神药物公约》为主,由于世界各国对新精神活性物质的范围有不同的边界界定,加之不同的国情和国家制度体系,各自形成了适应国内形势的不同管制模式,因此国际管制公约所能发挥的作用较为有限。

美国对新精神活性物质的管制主要是依据1986 年《管制物质法案》(Controlled Substances Act, 1986),确立了附表管制、类似物管制和临时管制三者相结合的管制制度。《管制物质法案》812(b)条款确立的附表管制模式,从物质的滥用可能性、医学药用性和社会危害性三个方面,将新精神活性物质分为五个不同等级(I-V级),并分别规定了每个级别的具体认定标准。临时管制则是为了应对新精神活性物质存在时间短、更迭速度快的特点,对一些短期来不及立法或不适宜附表列管但在一定时期又确有必要予以管制的物质进行及时列管,是对附表管制的有效补充。同时,新精神活性物质的特点之一就是结构异化性强,不法分子只要对已有的化学合成毒品稍微进行结构修饰或创新就会得到结构不同、效果类似或更强的衍生物、类似物。所以美国同时又确立了类似物管制模式,对与附表列管的I类和II类列管物质具有类似结构、相似或更强作用效果的物质予以类似物管制。

英国对新精神活性物质的管制依据主要是2016年颁布实施的《精神物质法案》(Psychoactive Substances Act,2016)(以下简称《法案》),确立了以平行立法的形式应对新精神活性物质的快速增长和滥用趋势。该《法案》对新精神活性物质的管制既没有附表列举,也没有像美国那样进行临时管制,而是在《法案》后附上了“豁免物质”清单,对于未在“豁免物质”清单上的新精神活性物质,只要满足了《法案》对于新精神活性物质的定义形式,便可对所有能够对人体产生精神作用的物质予以管制。[4]这种管制方式能够有效解决因新精神活性物质结构更新难以监测、管制缺乏明确法律依据而造成的打击不力等问题。

在我国,对新精神活性物质的管制依据主要是《麻醉药品和精神药品管理条例》(以下简称《条例》)和《非药用类麻醉药品和精神药品列管办法》(以下简称《办法》),确定的是授权立法管制模式和附表列管模式。在两种管制模式中,根据《刑法》第357条、《禁毒法》第2条的规定,毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品;根据《条例》的规定,麻醉药品、精神药品,是指列入麻醉药品目录、精神药品目录的药品和其他连续使用后易产生依赖性的物质;(9)参见最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于规范毒品名称表述若干问题的意见》(2014年8月20日)法〔2014〕224号。根据《办法》第1条规定:“为加强对非药用类麻醉药品和精神药品的管理,防止非法生产、经营、运输、使用和进出口,根据《中华人民共和国禁毒法》和《麻醉药品和精神药品管理条例》等法律、法规的规定,制定本办法。”[5]综上可见,药用类麻醉药品和精神药品主要由《条例》进行管制;非药用类麻醉药品和精神药品由《办法》所设附表《非药用类麻醉药品和精神药品增补目录》进行管制;而其他不属于这两类情形但又确有必要进行管制的物质则可根据《刑法》第357条、《禁毒法》第2条进行管制。

所以,一种新型合成物质,在一些地区或国家可能属于新精神活性物质的范畴而受到管制,但在另外的一些地区或国家又可能具有合法性,这种管制上的不协调会导致不法分子趋利避害、避重就轻,难以有效地应对新精神活性物质发展和滥用的迅猛势头。

2.禁毒防控体系与新精神活性物质监管不配套

与传统毒品大麻、海洛因、合成毒品冰毒等相比,新精神活性物质有其特殊性。首先,新精神活性物质种类繁多、花样百出,传播或运输时迷惑性和隐蔽性强,对监测手段和缉查人员素质具有较高要求。其次,新精神活性物质是对已受管制物质进行结构的修饰或创新,结构变异性强、制造周期短,很多物质并不适宜立法监管或附表列管,它们在市场上出现的时间较为短暂,采取临时列管等方式可能会更加有效。再者,新精神活性物质大都是化学合成,其制作需要大量的化学原料和前体化学品,防控新精神活性物质最重要的就是首先要从源头将其传播途径截断,这样才能起到治本的效果。换句话说,对新精神活性物质的防控和治理需要从对前体化学物质、制备原料、工艺设备等方面入手,对相关前体化学品和化工设备进行有效有力的监督和管理。最后,新精神活性物质的防治工作作为国家禁毒防控体系的重要组成部分,应当构建完备的监测、检测、评估、预警和管制系统,以实现对新型精神活性物质动态的有效评价并及时作出管制与否的决定。

然而,当前无论是国际上还是国内都尚未形成一套综合、系统、全面、完备的新精神活性物质防控体系,各国对新精神活性物质的研究大都停留在如何识别上。现有的禁毒防控体系基本都是适应大麻、海洛因、冰毒等传统毒品而配套制定的,很多应对毒品的管制措施并不适用于新精神活性物质这种可能的新一代毒品或者所能起到的作用效果较为有限。如此一来,对新精神活性物质这种灵活性、变异性强的物质,因为防控体系不完备而导致的管制滞后,会造成后续监管、评估等相关工作被不法分子“牵着走”、陷入“被动防御”的尴尬局面。国内并不乏这样的案例,2019年11月,江苏省无锡市审理的首起“小树枝”新型合成毒品案,就是当案件宣判之后,“小树枝”这种含有AMB-FUBINACA成分的新精神活性物质才在一定程度上走进公众视野。这种案件并非孤例,它反映的是当前国际或国内在应对新精神活性物质时经常会遇到的情况,很多新精神活性物质类型的发现,并非国家禁毒防控主动出击的结果,而往往是这些物质出现在市场上并已形成一定范围的传播之后才被动追管。很显然,这种“追逐式”的被动监管难以对新精神活性物质形成有效监管和防治,相反,还可能浪费社会资源、增加社会治理成本。

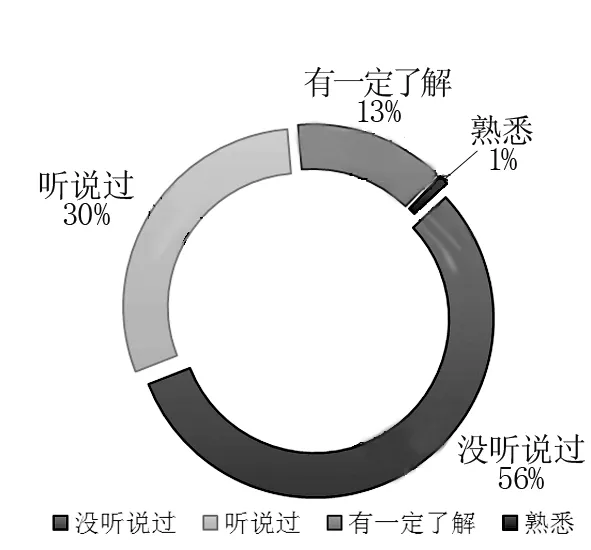

3.新精神活性物质教育缺失

植物类新精神活性物质使用已有数个世纪的历史,但对新精神活性物质的关注近十年才真正得到世界各国的重视,尤其是对化学合成的新精神活性物质。由于各国对新精神活性质的研究进程不同,研究资料也较为有限,在有的国家甚至没有引起足够的重视。在这样的背景下,国际或国内可供参考和查阅的资料信息短缺,有些关于新精神活性物质的资料信息就连科研工作者也要从研究中获取,更别论普通民众。禁毒教育在世界上大部分国家都得到重视,有的甚至已经纳入了国民教育体系,但由于新精神活性物质兴起较晚,对这方面的研究还相对滞后,除了专业的研究人员和从事相关工作的部门工作者,公众对新精神活性物质的相关知识并没有足够的认知,有的甚至处于“知识全盲”的状态。据笔者的一份调查问卷调查显示(10)在接受问卷的341个受访者中,博士生4人、硕士生110人、本科生103人、高中生49人、教育工作者8人、法律职业者6人、其他(主要是大学毕业后从事其他工作者)61人。,在接受问卷的341个受访者中,有56%的人完全没有听说过新精神活性物质这个概念,有29.6%的人仅听说过,只有不到15%的人对新精神活性物质有一定了解或达熟悉(见图4)。

图4 对新精神活性物质的认知情况

上述数据表明,新精神活性物质对大部分人来说还比较陌生,很多人连这个基本术语都没听说过,更谈不上对其有更深的了解。因此,要求一个对新精神活性物质都不知道的人去识别、远离和防范,这种要求实在过于苛刻,并不具期待可能性。虽然这份问卷可能具有片面性,但需要注意的是,本次问卷的对象近85%的人都受过高等教育,其中还有33%的研究生,这在一定程度上反映了当前公众对于新精神活性物质的认知状态。有关新精神活性物质的研究资料虽然还不够丰富,但有关新精神活性物质的教育不可或缺,应当将其纳入国民教育体系,提高全民对此类新物质的有效识别能力。

(二)社会文化生活的影响

1.经济的发展带动新精神活性物质消费

随着经济的发展和社会物质的不断丰富,人们的生活需求得到极大的满足和提高,手中也更加留有富余的可支配资金。毒品是一些以窘困、贫穷为代表的边缘人群的消费品,同时也是一些追求新潮时尚和精神刺激人群的“奢侈品”。新精神活性物质也是如此,就全球范围来看,新精神活性物质在一些边缘化的人群中仍被频繁使用,如监狱场所、生活窘迫的无家可归人群等。这些群体由于生活环境的影响、经济上的负担以及社会的各种压力,使他们自身看不到光明的未来,因而容易成为贩毒吸毒的高危群体。同时,这些群体因为自身情况的特殊性,往往也容易被社会忽略,他们生活的场所更容易形成隐秘角落而逐渐被边缘化。在长期的同化过程中,使用新精神活性物质似乎已经成为了这些特殊群体思想上的共同文化认同,认为新精神活性物质等新型合成毒品能够缓解社会带给他们的种种压力。

除此之外,新精神活性物质兴起于21世纪,受经济社会发展的影响,一些经济富裕的人为了追求新潮时尚也会花高价进行毒品消费,尤其新精神活性物质种类繁多、样式新奇、使用效果好,不仅成本较低,而且可以根据“客户”的不同需求进行定制,“量身定做”的特性使得这一新物质在经济发展、物质丰富的现代社会迅速兴起并很快在毒品市场占有一席之地。而且,经济的发展使得人们不再仅仅局限于物质上的享受而更多地注重精神层面,有的人为了寻求精神上的刺激会尝试体验毒品能够带来的超脱身体的欣快感和愉悦感,新精神活性物质的出现,更加能够契合他们追求刺激、追求前卫的生活方式。

2.毒品亚文化的影响

一直以来,人们都将吸毒看成是一种类似于犯罪、只有少部分边缘化人群才会涉足的非正当化领域,但随着经济的发展和物质的丰富,吸毒却在一些人群中逐渐变为生活的常态,尤其新精神活性物质的出现和使用,在一些青年人群体中逐渐形成以吸毒常态化、生活化、合理化为中心的亚文化。

有研究者曾经对一所位于中国东部地区的女子强制隔离戒毒所中的46名女性吸毒者进行过一对一的半结构式访谈,其中有26名属于青少年毒品使用者(35岁以下)。[6]她们使用毒品的原因可以概括为以下几点:(1)为了融入“朋友圈”。在众多的吸毒者中,很多人开始接触毒品都有一个共同的特征——朋友介绍或引诱,他们中的部分人其实在一开始的时候并没有吸毒的打算或意图,只不过是为了能够融入朋友圈、不被朋友当作另类而受排斥才被动选择接触毒品,吸毒是其意志非完全情愿的结果。(2)新精神活性物质使用常态化。新精神活性物质的使用对象大都是年轻人,这与年轻人追求新潮时尚、追求更前卫的生活方式有关,因为新精神活性物质花样繁多、作用效果佳,且可根据不同人的需求而量身定做的特点正好迎合了年轻人的这一心态。因此,在某些年轻群体中,吸毒被认为是跟喝酒、抽烟、喝茶一样普遍,是一种重要的“社交”方式,与其他并无不同。(3)对使用新精神活性物质的危害认知存在误解。大多数成瘾年轻人起初认为新精神活性物质无瘾、无害且可控,她们群体性地使用新精神活性物质,逐渐在圈内形成对新精神活性物质的共同认知态度,认为使用新精神活性物质不会上瘾、对身体也没有害处,只要不上瘾自己就可以随时控制吸与不吸。(4)心理上的自我否定。很多年轻人一旦开始接触新精神活性物质等可能的新型合成毒品并形成瘾癖后,并不是因为她们不想戒掉,而是成瘾的人再难摆脱毒友圈,因为她们害怕因为脱毒而失去所谓的“朋友”。更为重要的是,吸食毒品形成瘾癖的人,由于长期毒友圈亚文化的影响,以往正常的人生观和价值观已经在长期的毒文化中被修饰,形成了新的不同价值认同和生活处世态度。她们认为,即使毒品真的戒断,自己也很难再重返社会并融入正常生活,因为吸毒的人会受到来自社会各方的歧视和排斥。

因此,新精神活性物质迅速发展并在一些地区、国家和特殊群体中形成滥用的结果同毒品亚文化的形成是分不开的。很多的毒品接触者一开始都是通过朋友进入圈子,然后在圈子里进行各种尝试并在长期的毒文化影响中不断“修正”自己的人生观和价值观,最终使他们形成对毒友圈及其亚文化的认同和依赖,从而进一步影响他们的社交生活,使其难以再摆脱毒友圈的环境并在心理上逐渐形成自我否定。

(三)个体因素的影响

新精神活性物质在一些西方国家被称为“假日毒品”“休闲毒品”和“俱乐部毒品”。新精神活性物质发展如此迅速的原因之一就是其迎合了年轻人追求新潮时尚、寻求刺激、追求更为前卫生活方式的心理态度。

在新精神活性物质的传播过程中,个体因素是一个重要的影响因素,这个影响可以从两个不同的群体中窥见一二。第一类是消遣性群体,新精神活性物质通常出现在酒吧、迪吧、网吧、KTV等娱乐性场所,而这些正是年轻人比较喜欢和经常会去的地方。年轻人追求时尚新潮,为了寻求刺激往往会进行一些新的尝试,尤其在迪吧等场所,“开心水”等新精神活性物质使用后的兴奋性效果配合场景下的DJ音乐,会使他们追求的欣快感和愉悦感达到较高的程度。这一类群体使用新精神恬性物质是积极主动追求的结果(包括亚文化的影响),是使用者意思自由的选择。第二类则是边缘性群体,正好相反,他们使用新精神活性物质并非是自身积极主动追求,而是迫于社会的种种压力,是在“负重”中选择的结果。这一群体的代表正是那些生活贫穷、处境窘迫、失业待业的人。来自生活的种种负担和压力,使他们身心俱疲,不堪忍受重负,新精神活性物质的出现正好能够缓解他们的“痛楚”。

(四)新精神活性物质的特性使然

新精神活性物质的种类数量在近十年的时间里增长了5.7倍,并在一些地区、国家和边缘化群体中形成滥用,这与新精神活性物质自身的特性是分不开的。

1.新精神活性物质制作简易、成本廉价

新精神活性物质除了植物源性的以外,都是对已有化学合成物质(毒品)进行结构修饰或创新,而已有的化学合成毒品基本都已经存在制作原料、工艺、流程和设备等,因此对新精神活性物质的制作会相对比较简单。而且,很多新精神活性物质的制作在网上都可以找到制作流程、学习视频等资料,几乎等同于手把手式的教学。在2019年11月江苏省审理的“小树枝”新型合成毒品案中,被告人就是网上自学制毒方法,通过网上购买原料,网上学习教程、购买辅助材料工具等进行家庭式制毒。同时,合成新精神活性物质的前体化学品也较易获得,原料及配制试剂基本都是普通试剂,在市场上和网上都可以买到。根据2019年《中国毒品形势报告》的数据,全年共破获制毒物品案件332起,缴获各类化学品2313.6吨。(11)参见《中国毒品形势报告》(2019)。除了制作简易,新精神活性物质的制作成本也比较低,就“小树枝”案来说,行为人制作“小树枝”的成本每根仅10元左右,但售价却是150—300元不等。巨大的利润空间诱使不法分子铤而走险,加剧了新精神活性物质的使用和传播。

2.新精神活性物质种类多样、选择范围广

新精神活性物质种类繁多、应有尽有,可以根据不同“客户”的特殊需求进行个性化定制。在互联网和大数据时代,人们讲究用户体验,毒品圈也一样,不法分子根据不同使用者的需求,为了逃避法律监管,制出具有不同外观、不同使用效果和不同客户体验需求的新精神活性物质。截至2019年,全球共向联合国毒品和犯罪问题办公室报告的新精神活性物质已达950种,虽然部分新精神活性物质在市场上出现的时间比较短暂,但繁多的种类、百出的花样为使用者提供了广阔的选择性空间,这无疑加大了对新精神活性物质的需求量,进而刺激相关毒品市场的发展。

3.“互联网+”的发展

“互联网+”技术的应用,不仅使新精神活性物质的制作变得更加简易、前体物质更容易获取,也使新精神活性物质的购买、销售和寄递变得更加通畅迅捷。根据2019年《中国毒品形势报告》,全年共侦破通过物流货运渠道贩毒案件491起、邮寄快递渠道贩毒案件2037起,同比分别上升29.6%和32.4%。(12)参见《中国毒品形势报告》(2019)。由于在互联网上进行交易较为方便迅捷、风险小且支付安全,交易双方一般不再使用面对面“一手交钱一手交货”的传统交易模式,而是利用互联网所创设的虚拟空间进行暗语交流、利用代号等虚拟身份对交易物质的种类、数量、价款、交付时间和地点等在网上先达成一致,然后采用手机银行、微信、支付宝转账等网络支付方式付款,再通过邮件寄递渠道运送给买家。近年来,在新精神活性物质的传播过程中,已经形成了“网上虚拟账号洽谈、微信或QQ接单、手机支付、滴滴、美团、快递等物流寄递”的产业链条和“网络购买前体化学物质、赠送教学视频或教授制作方法、联络买售等”一条龙服务模式。走私、贩运和交易的方式更加隐蔽,侦查机关很难发现,追踪查控难度较大,而且新精神活性物质的制售活动出现一些新变化,逐步呈现出规模小型化、分布零散化、工艺简单化的特点,有的甚至在家、在小型货车内流动制作,给防控工作增加了极大挑战。

4.新精神活性物质具有更佳的作用效果

新精神活性物质是对已有管制药品的升级改造,是更新的一代精神类、麻醉药类毒品或毒品类似物。除了其制作简易、种类繁多、隐蔽性强等特点,更重要的是其与大麻、海洛因、冰毒等传统毒品和合成毒品相比,具有相似、相同或更强的兴奋性、致幻性、成瘾性效果。在以往报道的相关案例中,查获到的新型合成毒品中含有的新精神活性物质成分,其药性效果往往都比海洛因、冰毒等传统毒品和合成毒品要强得多,使用者一次无需摄入太多量即可达到精神兴奋和生理刺激的效果,因而更容易被使用者接受。而且,由于新精神活性物质的种类不断翻新、花样层出不穷,这无疑给这类新物质戴上了一层神秘面纱,增加了其作用效果的不确定性,年轻人好奇心又重,抱着试一试的心态很容易就会陷入毒品的泥潭。

四、新精神活性物质滥用的防控对策

新精神活性物质的防控工作是国家和国际禁毒防控体系的有机组成部分,是一个源头、系统、全面的体系性和全局性工程,需要从各层面、各方向共同发力。新精神活性物质源头产生、过程传播和受体接受三个重要阶段。因此,新精神活性物质的防控工作,可以从这三个不同阶段、不同阶段的不同层次和不同方向展开。

(一)源头治理阶段的防控

1.增进有关新精神活性物质的管制立法

根据刑法上的罪刑法定原则和行政法上的“法不禁止即自由”法理,法律法规是进行一系列新精神活性物质管制工作的基础依据,法律没有明确的规定,不法分子就会利用新精神活性物质在法律形式上所具有的“合法性”而钻法律的空子,逃避监管、制造出不受管制的新精神活性药物。[7]当前,一些西方国家已经具有单独、专门的新精神活性物质管制立法,如美国的1986年《管制物质法案》和英国2016年的《精神物质法案》。但反观我国,在新精神活性物质这一领域,相关立法尚不完善,也不存在单独或专门的管制立法,已有的只是2005年颁布施行的《麻醉药品和精神药品管理条例》和2015年通过的《非药用类麻醉药品和精神药品列管办法》,除此以外,实践中大都依据2008年《禁毒法》开展工作。

我国目前关于新精神活性物质的宣传力度不足,除了年度《中国禁毒报告》和2014年起的年度《中国毒品形势报告》,几乎没有其他官方文件再以专题的形式对新精神活性物质予以报道,这可能是造成大部分人连最基本的新精神活性物质是什么都不知道的原因之一。因此,为应对国际和国内新精神活性物质滥用形势,应强化对新精神活性物质危害性的宣传力度,完善《条例》和《办法》管制模式、创新管制方法,后期可考虑制定应对新精神活性物质的单独、专门立法,将《条例》《办法》以及对芬太尼类物质的整类列管办法等合并编写,形成一套内容更加精细、体系完善和可操作性强的新精神活性物质管制立法。

2.优化新精神活性物质的列管程序

在新精神活性物质的管制过程中,管制工作的开展通常具有滞后性,虽然国家在应对新精神活性物质时,要求对情况紧急的要加快风险评估和立管进程,但由于部分新精神活性物质出现在市场上的时间较为短暂,若列管周期过长,则可能起不到管制效果或根本来不及管制。我国2015年颁布施行的《非药用类麻醉药品和精神药品列管办法》第7条和第9条规定,专家委员会启动对拟列管的非药用类麻醉药品和精神药品的风险评估和列管论证工作后,应当在3个月内完成;国务院公安部门会同食品药品监督管理部门和卫生计生行政部门应当在接到国家禁毒办列管建议后6个月内,完成对非药用类麻醉药品和精神药品的列管工作。可见,我国对新精神活性物质的列管认定周期最长可达9个月,而新精神活性物质更迭速度快,有的出现在市场上的时间可能短于9个月,但本身不予及时管制确实又会对社会产生危害。因此,应当优化管制程序,适当缩短列管认定周期,对一些特殊的情况可经专家评估论证后即可直接实行管制或者授予相关部门一定列管决定权和执行权,简化列管程序,实现动态灵活管制。

3.加强对易制毒化学品的管制

新精神活性物质虽然是对已有物质或化学合成毒品的加工、改造或创新,但其离不开对制作原料及辅料的需求。前体化学物质是合成新精神活性物质的基础,要防控新精神活性物质的传播、防止其滥用,就必须从源头上进行根本性阻断,治标还得治本,只有从源头上防控和治理才能起到良好防治效果。从世界范围来看,化学工业都有长足的发展且占据国内工业市场的一定份额,由于化工是一个国家发展的重要领域,化肥、农药等更是重要的生产资源,因此难免就会因为合法的经营运作而在某一些领域形成隐秘空间,被不法分子利用,将合法制造的前体化学物质非法目的化而成为易制毒化学品原料。据《中国毒品形势报告》的数据,近3年缴获各类易制毒化学品的数量分别为2384吨、1.1万吨和2313.6吨。(13)数据来源于2017年、2018年、2019年《中国毒品形势报告》。尽管2019年对比上年度下降明显,但数量依然庞大,若是将这些易制毒化学品制成多种类的新精神活性物质并流向市场,其危害性是可想而知的。所以有必要加强对易制毒化学品的管制,具体可以从完善化学工业制度、严格生产责任和实行化学品量大实名登记备案制度等方面入手。

化学品量大实名备案登记制度是指当购买数量比较大的化学物质时,为了防止购买者将其用作非法目的,因不正使用而在市场非法流通,在交易时要求购买者实行实名登记进行备案的一种管理制度。该制度的实行,可以防止不法分子通过合法购买渠道而将所购化学物质用作非法目的,同时也有利于防止化学物质不必要的浪费而导致的环境污染等问题。即使是化学品被不法分子用于非法制作新精神活性物质,也可以通过快速查询到相关购买人员,然后以点破面,准确找到违法犯罪人进行及时有效的打击。

4.建立新精神活性物质检测、预警、评估和列管制度体系

计算机网络和大数据可以被不法分子运用于新精神活性物质的制售和传播,当然也可以被国家用来防治对新精神活性物质的滥用,而且是防控工作中重要的一环。通过计算机网络和大数据可以建立新精神活性物质的检测、预警、评估和列管制度体系。具体而言,新精神活性物质由于自身独特的性质,种类繁多、更迭迅速、结构异化性强,要对其进行准确跟踪检测有很大难度,加之国际和国内对一些新精神活性物质及其结构尚不完全了解,也没有相应的检测方法,故对后续的专家评估和国家列管等工作程序造成影响。

我国对新精神活性物质的管制模式主要是列举式,随着新精神活性物质种类的增多,这种管制模式的弊端愈加明显。首先,新精神活性物质种类繁多,进行一一列管并不现实,而且列管的速度远跟不上新精神活性物质的更迭速度。其次,对于在市场上出现时间短但确有必要予以管制的物质,由于管制认定周期可能较长,导致管制工作不具可操作性。再者,一部分新精神活性物质目前尚无检测方法、其毒理及化学结构也不清晰,对其进行列管无从谈起。因此,我国在对新精神活性物质进行管制时可以借鉴英美等国家的类似物式和涵盖式管制模式中符合我国国情的有益制度和管制经验,将所有已被列管物质的衍生物、类似物输入大数据“准新精神活性物质”监控系统,对其中含有常用前体化学物质的监控对象由国家毒品实验室负责检测,对毒理性作用具有与管制物品类似或更强的物质,列入预警系统并及时发出危险预警信号,然后将其优先列入专家评估行列,对符合管制条件的,无需再经过其他严格程序,直接进行列管。

5.国民教育体系增设新精神活性物质教育内容

构建新精神活性物质教育体系、加强各层级禁毒教育建设是源头防治的重中之重。教育自古就是最好的心灵“震慑剂”,攻心作为最有力的打击手段,首先就需要从心理上和思想上消除不法分子的违法犯罪意图。当前世界上大部分国家对新精神活性物质的教育重视程度不足,尤其我国人口众多,绝大多数人对新精神活性物质都缺乏认识,更谈不上熟悉和了解。虽然毒品教育一直存在且不曾缺失,但关于新精神活性物质的教育确属不足。我国对新精神活性物质的教育目前还处于起步阶段,为了更好防治新一代可能毒品的传播,使其从源头上便得到根本性整治,有必要考虑将有关新精神活性物质的知识纳入国民教育必修体系,从中小学、大学以及研究生各阶段根据不同学历层次设置不同深度的知识内容,以增进青少年对新精神活性物质的深入全面认识,提高防范陷入风险的意识和自我保护能力。

(二)过程传播阶段的防控

1.加强对互联网和物流寄递行业的管理

与大麻、海洛因、冰毒等传统毒品相比,新精神活性物质的交易方式存在很大不同。以往传统毒品大都面对面进行交易磋商,甚至以“一手交钱一手交货”的交易方式进行。而新精神活性物质的交易方式改变以往模式,将交易相关行为转移至虚拟的互联网空间,不法分子通过在网上发布新精神活性物质的买售等信息,以虚假的身份注册临时账号(QQ群、微信群等),并以虚假的身份进行暗语交流磋商,协议一旦达成,买受方便通过网上支付的方式完成付款,卖家再以物流寄递的方式将交易对象(新精神活性物质)寄给买方。这种“两头不见人”的交易模式隐蔽性很强,安全系数也很高,侦检部门很难发现。应对此类科技性和智能化程度越来越高的交易模式,需要国家有关部门加强对互联网和物流寄递行业的管理,即加强对互联网空间的净化,设置合理的准入门槛,比如建立QQ或微信群组时,要求建立人必须进行实名和身份认证,只有符合条件的人才可以建立群组。同时,可以加强专业网络管理队伍建设,对一些网络重点区域,如隐秘链接、公众号等进行严格把控和动态关注。

更为重要的是,物流寄递行业已成为新精神活性物质快递传播发展的重要途径。根据2019年《中国毒品形势报告》的数据显示,全年共破获通过物流货运渠道贩毒案件491起、邮寄快递渠道贩毒案件2037起,同比分别上升29.6%和32.4%,共缴获毒品4.9吨。通过物流寄递,不仅成本较低、方便迅捷、而且比较安全,因此正成为越来越多不法分子的不二选择。加强对物流寄递行业的管理、严格执行寄件检查、提高寄递行业工作人员的专业素养和对新物质鉴别能力势在必行。同时国家也应当加强对相关新精神活性物质识别仪器方面的研究,以为新精神活性物质的传播阻断提供有力的科技手段支撑。

2.加强对关键场所和特殊人群的防控

新精神活性物质的一个特征是,使用对象在年龄层上主要是青少年,尤其是辍学、无稳定工作和收入、受教育程度较低的青年人。年轻人的生活方式比较丰富且都追求前卫、新潮和时尚,在一些夜店场所形成了“857”的娱乐生活模式,而夜店、迪吧、酒吧、网吧和KTV等娱乐场所正是最容易和可能接触到毒品的地方。新精神活性物质的另一个重要特征就是,夜店、迪吧、酒吧、KTV等已成为其使用及传播的重要区域场所。有关部门应当对这些重点场所规定严格的管理制度,对一些容易形成隐秘交易空间的场所进行整改规范,设置场所专业监督人,对进入场所的特殊群体(主要青年人)进行必要的监督,以及时掌握其在关键性场所的动态和动向。

3.建立联防联控长效机制

2020年在世界范围内爆发的新冠肺炎疫情,中国是最早对新冠肺炎做出信息分享和开展疫情防控阻击工作的国家。尤其是中国在疫情防控中所体现出的国家制度的优越性,这一点在联防联控方面体现得尤为明显。无论是中央还是地方、军地之间、部门之间、还是地区之间,都坚持全国一盘棋。各级党委政府以高度的政治自觉,增强大局意识和全局观念,坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度,做到令行禁止。同新冠肺炎的防控一样,对新精神活性物质的防控应当充分发挥国家联防联控的长效机制,积极发动全民参与禁毒工作,公安部、国家卫健委、国家药监局等各部门应当建立协同联动机制、加强信息分享和部门协作,构建新精神活性物质动态信息分享机制,在广播电视台、禁毒法治综合频道等栏目增设有关新精神活性物质的专题、在腾讯视频、优酷视频、爱奇艺等影视APP增加有关新精神活性物质相关知识的曝光量。全方位、各方面、多角度进行联防联动控制,将新精神活性物质的传播阻断在传播阶段和预备使用阶段。

(三)使用者接受阶段的防控

1.加强对新精神活性物质知识的宣传力度

通过“7·11”调查问卷了解到,在知道新精神活性物质的受调查者中,通过网络渠道获取到新精神活性物质知识信息的占26%、通过电视等媒体和宣传教育获取的分别占22%和16%,另外通过学校教育而获取的占14%。其中,占比最高的网络、电视媒体等渠道主要是个体自主进行了解学习,宣传教育、学校教育等渠道的宣传力度有所不足。加强对新精神活性物质相关知识的宣传力度,具体而言可以从以下几个方面进行:第一,改变以往传统的拉横幅、贴标语、散传单等宣传模式。可通过制作新精神活性物质知识MV配合一些热点歌曲或热门栏目进行定期放映,在机关、企业、学校、社区等单位举办新精神活性物质知识竞答大赛,给比赛中表现优异的参与者以奖励等,采取多种形式激发公众参与知识竞答的热情和积极性。第二,建立专业化的新精神活性物质知识宣讲队伍。知识宣讲,队伍建设是关键,只有建立一支专业水平高、素质本领过硬的宣讲队伍,面向不同区域、领域和对象有针对性地进行宣讲才能起到宣传教育应有的社会效果。第三,国家应当在制定新精神活性物质法律法规和相关列管办法时,加强对相关知识点的解释。其内容应当更加具体化和精细化。

2.着重加强对青少年的新精神活性物质防控教育

青少年是新精神活性物质的主要使用者,对青少年进行新精神活性物质防控教育,增强其对新精神活性物质的甄别和预防能力,是新精神活性物质防控工作的重要组成部分。2017年中共中央、国务院印发的《中长期青年发展规划(2016—2025年)》中就明确指出,要大力开展青少年禁毒工作,培养青少年远离毒品、形成自我健康保护意识,提升青少年防毒、识毒和拒毒能力。[9]新精神活性物质是青少年的主要青睐对象,青少年应当成为禁毒防控工作的重点关注对象。一方面,国家应当完善国民教育体系,全面落实九年义务教育,全面提升青少年的教育文化水平,减少青少年儿童的辍学率,为其防毒、识毒和拒毒能力的培养奠定基础;另一方面,应当给予问题青少年,尤其是一些边缘化群体(孤儿、无业、有违法、犯罪前科等)以特别关注,关心他们的学习和生活状态,为他们解决生活上遇到的难题,防止其受到新精神活性物质的不当侵害。

五、结语

从全球来看,新精神活性物质作为可能的第三代毒品,每年新出现的物质类型正以稳定的增长速度在不断增加,预计到2020年底,世界各国向联合国毒品和犯罪问题办公室报告的新精神活性物质种类将超过1000种。当前国际和国内对新精神活性物质的认知程度又远远不足,尤其在国内绝大多数人对新精神活性物质缺乏了解,很多甚至连最基本的新精神活性物质是什么都缺乏正确认识。加之国内对新精神活性物质的管制模式还较为单一、列举式的管制方法并不能完全适应新精神活性物质种类多、更迭快的特点。因此,走进新精神活性物质的世界,全面深入认识其正确定义、分类、毒理及特征,了解全球视野下的新精神活性物质现状,对新精神活性物质迅速发展及滥用问题的成因进行系统分析并从不同的层面提出相应的防控对策是目前的当务之急,也是国家禁毒防控工作的重要内容。新精神活性物质同大麻、海洛因、冰毒等传统毒品和合成毒品一样,其防控体系的构建是一个源头、系统、综合、全局的治理过程,需要各层级、各部门、各社区、各群体共同参与、联动协同。这个过程的完成并非一朝一夕,而是一个不断发展完善、逐步实现的漫长过程。