亚热带丘陵区人工湿地底栖动物群落特征及其对湿地植物配置的响应

郭宁宁 ,李希,李裕元*,周训军,叶磊, ,孟岑,夏梦华,吕殿青 ,彭健

1. 湖南师范大学资源与环境科学学院,湖南 长沙 410006;2. 中国科学院亚热带农业生态研究所/亚热带农业生态过程重点实验室,湖南 长沙 410125;3. 湖南农业大学水利与土木工程学院,湖南 长沙 410128;4. 江苏理工学院化学与环境工程学院,江苏 常州 213001

人工湿地是治理农业面源污染的有效途径,在污水治理技术中具有生态性能高、运行成本低、易维护等明显优势(Kivaisi,2001;Ingrao et al.,2020)。大量研究表明,生态湿地在治理农业面源污染方面效果显著(李跃勋等,2009;万金保等,2010;Kabenge et al.,2018;蒋倩文等,2019),如张弘弢等(2019)的研究表明,采用植物和填料构建的组合式人工湿地在 0.15—0.35 m3·(m2·d)-1的水力负荷下对农村分散型生活污水具有很好的处理效果,对主要污染物COD、NH4+-N和TP的平均去除率可达到57%—83%。李远航等(2018)的研究表明,采用稻草-绿狐尾藻(Myriophyllum elatinoides)复合人工湿地处理高负荷养猪废水,对COD、TN、NH4+-N和TP等主要污染物的总去除率均可达到90%以上,不仅出水水质显著优于国家养殖废水排放标准,而且可通过水生植物的资源化利用产生一定的经济效益。

人工湿地可通过植物吸收、底泥吸附、微生物分解、底栖动物摄食转化等过程实现对水体氮磷等污染物的转化和去除(卢少勇等,2006)。目前国内外学者对人工湿地植物、底泥以及微生物的协同净化作用开展了较为深入的研究。如王丽莎等(2017)对比研究了不同植物组合模式对农村污水的治理效果,并表明绿狐尾藻与梭鱼草(Pontederia cordata)组合是其研究区域最佳的湿地水生植物组合模式。众多的研究发现,微生物的硝化/反硝化作用是去除湿地N的主要途径,一般占湿地N去除的60%—90%(Stottmeister et al.,2003;Faulwetter et al.,2009;Li et al.,2018;陈亮等,2017)。底泥在湿地系统中具有较为复杂的综合作用,一方面在表流湿地中是挺水植物和底栖动物生活的介质,同时也是一些污染物沉淀固定和转化的主要场所(张树楠等,2013;郝君等,2013;张海阔等,2019)。实际上,底栖动物也是湿地系统的重要组成部分,一方面以细菌、有机碎屑颗粒以及底栖藻类为食,从而促进湿地有机物的降解(Newell,2004;何良菊等,2004;邓可等,2012),另一方面又可作为其它大型水生生物(鱼、蛙、龟等)的优良饵料,在太湖地区其年生产量可高达480.21 g·m-2·a-1(龚志军等,2015)。邱士可等(2009)的研究表明底栖动物水蚯蚓(Limnodrilus hoffmeisteri)消化系统中的酶能够迅速分解转化动物粪便,将有机污染物转化成自身需要的营养物质,从而对净化水体起到间接作用。可见,底栖动物在支撑湿地水生生态系统食物网及水质净化方面发挥着重要的作用,但是综上所述,目前针对人工湿地底栖动物功能的研究还相对很少,多数研究主要是以天然湖泊等大型水体的底栖动物研究为主(刘国锋等,2014;龙振宇等,2018),在一般的人工湿地工程设计中多数还未涉及对底栖动物生态功能的考虑。基于此,本文试图通过野外小区控制试验,探讨不同植物组合模式下人工湿地底栖动物群落组成特征及其与水环境因子的相互关系,以期为进一步完善人工湿地功能、提升人工湿地污染物消纳容量提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

试验区位于湖南省长沙县开慧镇(113°24′E、28°58′N),属典型亚热带湿润季风气候,年平均气温17.2 ℃,最低气温-6.7 ℃,最高气温40.1 ℃;多年平均降水量1394.6 mm,降水主要集中于4—7月(叶磊等,2020)。该区主要土地利用类型包括稻田、果林、茶园、菜地等。该区域畜禽养殖历史悠久,养殖废水和农村生活污水少部分经过沼气池处理后作为有机肥加以利用,大部分仅经过厌氧或三级化粪池简单处理后排入周边沟渠,对当地水环境构成较大威胁。

1.2 试验布设与处理设置

试验设置绿狐尾藻(Myriophyllum elatinoides)、黄菖蒲(Iris psudacorus)、水生美人蕉(Canna glauca)、梭鱼草(Pontederia cordata)及无植物对照(CK)5个处理,每个处理3次重复,根据植物株高、生长特性等采用分组布设模式,为提高水处理效率和切实实际工程需要,所有处理湿地均分为三级,水力停留时间为 7 d,进水方式为持续性进水,小区具体布局与水流流向见图1。

试验小区建设之前为一整块地形平整、肥力均匀的水稻田(主要种植双季稻),底泥为当地典型稻田土,小区建设时除了小区间直接安装挡板以外,底泥部分均为原状土,未经任何扰动,0—20 cm土壤基本理化性质如下:pH 6.1,有机质质量分数为23.6 g·kg-1,全氮 1.01 g·kg-1,全磷 0.37 g·kg-1;土壤质地为粉砂土,其中沙粒(>0.02 mm)土、粉粒(0.02—0.002 mm)土、黏粒(<0.002 mm)土的质量分数分别为45.3%、31.3%、23.4%。小区进水为附近的一条生态沟渠拦截的地表径流,上游区域包含3家小型养猪场和25户居民的污水排放,根据试验期间的观测,进水水质状况较差,TN、TP的平均质量浓度分别为46.3、3.8 mg·L-1,经过生态湿地处理后,出水平均质量浓度分别可达到27.8、2.6 mg·L-1,按照国家地表水水质标准(GB 3838—2002),各项指标均属于劣五类水质。

1.3 样品采集与分析

底栖动物样品调查于2019年4月(春季)和7月(夏季)进行两次,每次在每个小区中设置9个代表性采样点(每一级各3个),进行底泥样品采集和底栖动物分拣处理,具体方法为:用 1/16 m2彼得生采泥器采集底泥,当场倒入60目尼龙筛,就近在水中清洗掉大部分泥沙,然后一起倒入样品瓶,瓶中加入10%的甲醛溶液后密封保存,最后泥样带回实验室后进一步进行物种鉴定、计数、称重,最终据此分种计算出底栖动物单位面积的丰度(ind·m-2)和生物量(g·m-2)(黄祥飞,1999)。

采集底栖动物的同时对相关水体理化指标进行实时测定,其中,用哈希便携式水质分析仪(型号:HQ40d)测定WT和DO,用雷磁DDB-303A便携式电导率仪测定EC,用梅特勒-托利多pH计测定 pH。并采集水样回实验室用碱性过硫酸钾消解-流动分析仪法(AA3,德国SEAL公司)测定TN、流动分析仪法测定 NH4+-N、紫外分光光度计(UV2450,日本岛津公司)法测定NO3--N、过硫酸钾消解-钼蓝比色法测定TP、重铬酸钾消解-紫外分光光度法测定COD(国家环境保护总局,2002)。

图1 试验小区平面示意图(A)与断面水流流向示意图(B)Fig. 1 Schematic diagram of test plot (A) and direction in section (B)

1.4 数据处理与统计分析

本研究采用优势度指数(Y)对底栖动物的优势度进行排序,用 Shannon-Wiener多样性指数(H′)、Margalef丰富度指数(D)、Pielou均匀度指数(J′)分析底栖动物的多样性特征。各指标的计算方法如下:

式中:Pi为底栖动物相对丰度,即种i的个体数在所有种总个体数中占据的比例;fi为该物种出现的频率,即出现种i的样点个数占总样点个数的比例;S为总的底栖动物种类数;N为所有种类的个体总数。根据相关文献,当Y>0.02时,确定该物种为优势种(Asknes et al.,1993)。

利用 Canoco 5.0软件进行冗余分析(Redundancy Analysis,简作 RDA),用 SPSS 23.0软件作单因素方差分析(One-way ANOVA)和主成分分析(Principal Component Analysis,简作PCA),用R软件的“corrplot”包作Spearman相关分析,文章附图由Origin 8.1软件完成。

2 结果与分析

2.1 湿地底栖动物物种组成与优势种

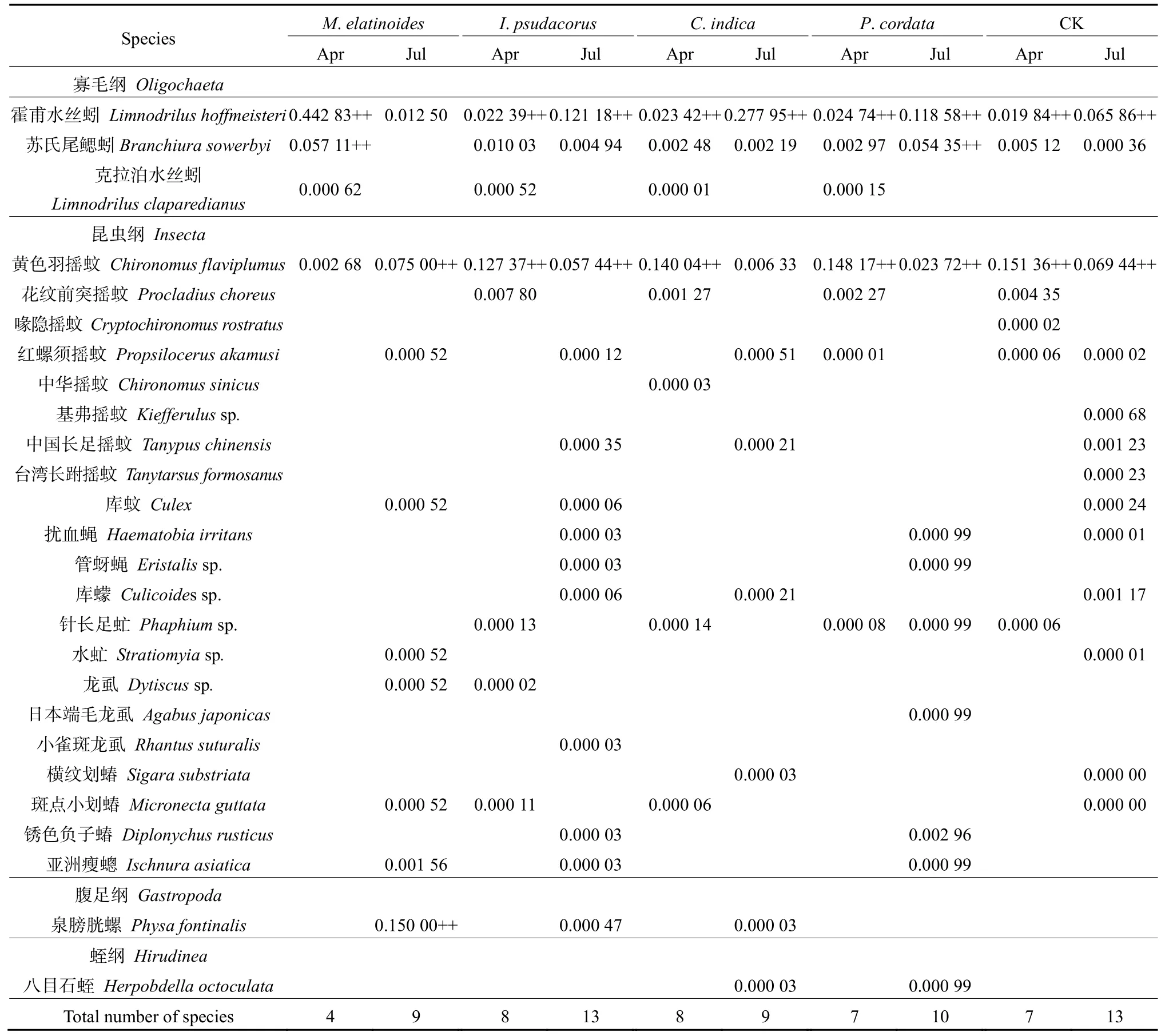

两次调查共鉴定出底栖动物26种(表1),隶属于4纲7目12科,包括节肢动物、环节动物、软体动物三大类群,其中节肢动物种类最多,有4目9科21种,占总种数的80.8%,尤以双翅目摇蚊科的物种种数最多,为8种,占比30.8%,环节动物2目2科4种,占15.4%;软体动物1种,占3.9%。不同植物配置下湿地的底栖动物物种数目有所差异,依次为黄菖蒲(18种)、无植物对照组(16种)、水生美人蕉(14种)、梭鱼草(13种)、绿狐尾藻(11种)。不同季节之间底栖动物物种组成差异较大,表现为夏季物种数(21种)远多于春季(11种)。

对底栖动物优势度指数的比较结果表明,总体而言,耐污能力较高的霍甫水丝蚓(Limnodrilus hoffmeisteri)和黄色羽摇蚊(Chironomusflaviplumus)在各湿地中均占据绝对优势,但在不同季节优势种也有所变化,其中春季沉水植物绿狐尾藻湿地的底栖动物主要优势物种为霍甫水丝蚓,而挺水植物和无植物对照湿地则均以黄色羽摇蚊为主,其次为霍甫水丝蚓;夏季绿狐尾藻湿地有泉膀胱螺(Physa fontinalis)和黄色羽摇蚊两个优势种,而其它处理则均以霍甫水丝蚓为主,黄菖蒲、梭鱼草和无植物对照湿地中黄色羽摇蚊也占据有一定的优势地位。

表1 不同植物配置下底栖动物物种组成Table 1 Species composition of benthos under different plant configurations

2.2 底栖动物丰度与生物量

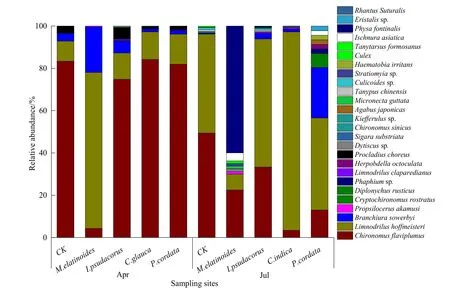

底栖动物丰度调查结果显示(图2A),总体而言,以无植物对照湿地为最高,两季平均丰度达到5162 ind·m-2,其次是挺水植物湿地,变化范围为1856—3216 ind·m-2,以沉水植物绿狐尾藻湿地底栖动物丰度为最低,仅为611 ind·m-2。从春夏两季的比较来看,有植物配置的湿地底栖动物丰度大体表现为春季高于夏季,而无植物对照湿地则表现为相反的趋势,即夏季的丰度相对较高。从各类湿地不同物种丰度分布特征来看(图3),沉水植物湿地在4月以寡毛纲的霍甫水丝蚓丰度最大,占物种总丰度的73.8%,其余湿地则均以黄色羽摇蚊为主,占比74.8%—84.2%;绿狐尾藻湿地在7月以泉膀胱螺丰度最大,占比60.0%,而其余湿地则均以霍甫水丝蚓为主,尤以水生美人蕉最为突出,黄色羽摇蚊占比93.8%。

生物量的变化趋势与丰度基本一致(图2B),以无植物对照湿地为最高,平均生物量达到 154 g·m-2,沉水植物绿狐尾藻湿地底栖动物平均生物量最低,仅为73 g·m-2,挺水植物湿地底栖动物平均生物量变化范围为89—124 g·m-2之间。从春夏两季的比较来看,有植物的湿地底栖动物生物量大体表现为春季高于夏季,而无植物对照处理湿地则表现为相反的趋势。

图2 不同植物配置下底栖动物丰度(A)和生物量(B)Fig. 2 Abundance and biomass of zoobenthos under different plant configurations

图3 不同植物配置下底栖动物相对丰度Fig. 3 Relative abundance of zoobenthos under different plant configurations

2.3 底栖动物生物多样性特征

对春夏两季各处理湿地底栖动物生物多样性指数的分析结果表明(表2),春季和夏季的比较结果明显不同,春季除绿狐尾藻湿地的Margalef丰富度指数(D)显著较小以外,其余各湿地的Shannon-Wiener多样性指数(H′)和Pielou均匀度指数(J′)均无显著差异;而夏季水生美人蕉湿地的Shannon-Wiener多样性指数(H′)显著低于其他湿地,梭鱼草湿地与绿狐尾藻湿地的Pielou均匀度指数(J′)差异不显著,但与黄菖蒲、水生美人蕉和无植物对照湿地均存在显著性差异(P<0.05),无植物对照湿地与黄菖蒲湿地的Margalef丰富度指数(D)无显著性差异,但与其他湿地均存在显著性差异(P<0.05)。

2.4 底栖动物群落特征与环境因子的相关性分析

2.4.1 底栖动物生物多样性与环境因子的相关性分析

对生物多样性指数(Shannon-Wiener多样性指数(H′、Pielou 均匀度指数 (J′) 和 Margalef丰富度指数(D))与环境因子进行Spearman相关分析(表3)的结果表明:Margalef丰富度指数(D)与水温(WT)和总磷(TP)呈极显著正相关(P<0.01),与氨氮(NH4+-N)、总氮(TN)和电导率(EC)呈显著负相关(P<0.05),而 Shannon-Wiener多样性指数(H′)和Pielou均匀度指数(J′)与所有环境因子的相关性均不显著。

表2 不同植物配置下底栖动物物种多样性指数Table 2 Species diversity index of zoobenthos under different plant allocation

表3 生物多样性指数与环境因子的Spearman相关分析Table 3 Spearman correlations of biological diversity index and environment factor

2.4.2 底栖动物物种分布与环境因子的相关性分析

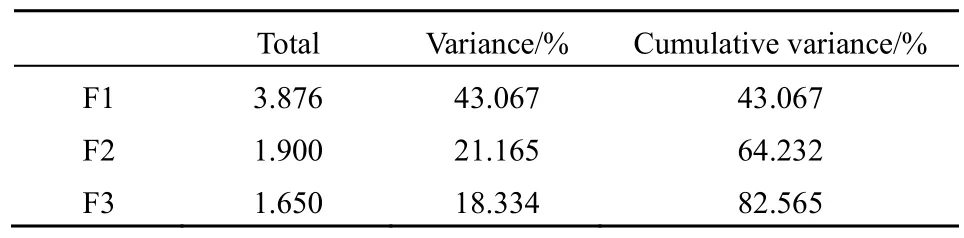

对人工湿地主要环境因子进行的主成分分析(PCA)结果表明(表4、5),9个环境因子的累计解释方差占总方差的82.6%,F1、F2、F3的方差贡献率分别为43.1%、21.2%、18.3%,表明F1、F2是影响人工湿地底栖动物组成和分布的主要环境因子,F3对底栖动物组成和分布有较重要的影响。由表5可知,F1为NH4+-N、TN、EC、pH、DO的组合,且与NH4+-N、TN、EC呈正荷载,而与pH、DO呈负荷载。F2为WT、COD、TP的组合,且与WT、COD、TP呈正荷载,表明以上8种环境因子均对研究区底栖动物群落的组成和分布产生重要影响。

表4 环境因子总方差解释表Table 4 The total variance explained table of the environment

表5 正交方差最大旋转后因子载荷矩阵Table 5 Factor loading matrix after orthogonal rotation of the great variance

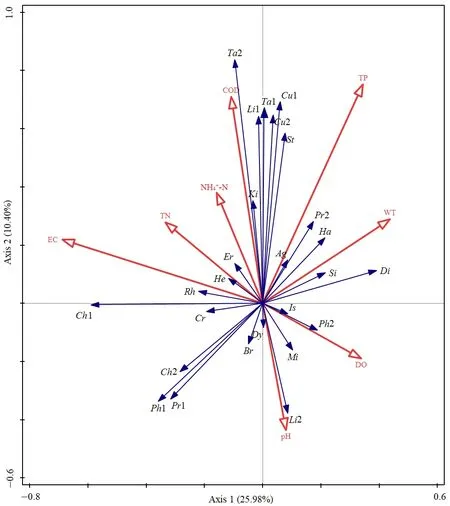

进一步的冗余分析(RDA)结果表明(表6、图4),轴1和轴2的特征值分别为0.26和0.10,分别解释了25.98%和10.40%的物种数据方差变异,以及71.27%和28.55%的物种-环境关系变异。从排序图中可知:第一排序轴与TP、WT、DO、pH含量呈正相关,与EC、TN、NH4+-N、COD呈负相关,第一排序轴上显示最大正值的主要有泉膀胱螺、亚洲瘦蟌、锈色负子蝽等,这些物种偏向于溶解氧含量高的环境,优势物种黄色羽摇蚊和霍甫水丝蚓集中于第一轴的负半轴,表明这些物种耐受高浓度营养盐离子,水体富营养化情况下也适宜其生存。第二排序轴与大多数环境因子呈正相关,仅与 pH、DO呈负相关。

图4 底栖动物与环境因子的RDA排序Fig. 4 RDA ordination diagram of relationship between zoobenthos and environmental factors

3 讨论

亚热带丘陵区人工湿地底栖动物在优势物种组成上均以霍甫水丝蚓、摇蚊幼虫等耐污性较强的物种为主,这与左倬等(2016)在盐龙湖人工湿地及李艳等(2012)在太湖富营养化湖区的研究结果相似,但本文结果显示的耐污种丰度相对较高,这可能与研究湿地的富营养化程度较深有关。有研究表明,耐污种霍甫水丝蚓丰度与水体富营养化水平呈正相关关系,在超富营养化水体中丰度最高可达到 10524 ind·m-2,而在中富营养化水体中仅为 27 ind·m-2(熊金林等,2003;蔡永久等,2010),本研究湿地以处理养殖废水和生活污水为主,富营养化水平相对较高,因此耐污种丰度也相对较高。但在不同季节和不同植物配置条件下优势物种组成具有显著差异,其中,春季挺水植物和无植物对照湿地均以黄色羽摇蚊和霍甫水丝蚓为共优种,但黄色羽摇蚊丰度和生物量显著高于霍甫水丝蚓,沉水植物湿地则以霍甫水丝蚓为单一优势种,表明湿地植物的覆盖度或者水面的开阔度对底栖动物分布会产生一定影响,其中绿狐尾藻湿地植物的生长密度大,春季茎叶网状交叉浮于水面,一方面可有效的拦截悬浮颗粒净化水质,另一方面绿狐尾藻根系直接暴露于水中,其根系分泌的大量有机物更有利于霍甫水丝蚓的采食(刘锋等,2018;姚思鹏等,2019),而黄色羽摇蚊则更适宜生存在水面相对开阔的挺水植物和无植物对照湿地。夏季3种挺水植物湿地植物快速生长,随着部分摇蚊幼虫羽化并离开水体,底栖动物构成发生显著变化,其中植物郁闭度较高的梭鱼草和水生美人蕉湿地黄色羽摇蚊数量急剧减少,变成以霍甫水丝蚓为主要优势种,而开阔度较高的黄菖蒲湿地和无植物对照湿地仍以黄色羽摇蚊为主要优势种,进一步表明湿地植物的盖度会在很大程度上降低黄色羽摇蚊的分布。夏季的沉水植物绿狐尾藻湿地则以泉膀胱螺占据绝对优势,与其它湿地截然不同,可能原因在于两个方面,一方面是沉水植物绿狐尾藻的生物量较大,在水体内产生的枯落物较多,加之绿狐尾藻不耐高温,部分生物质腐烂后可为泉膀胱螺提供丰富的食物来源(李科等,2019),另一方面是绿狐尾藻根系泌氧能力强,能满足体型较大的螺类的高耗氧需求(李裕元等,2018)。

水生植物还可通过改变水环境因子间接影响底栖动物群落分布。本研究发现EC、COD、TP是影响人工湿地底栖动物群落分布的最主要环境因子。优势物种霍甫水丝蚓与COD、NH4+-N含量表现出显著正相关关系,而与DO呈现出负相关关系,表明霍甫水丝蚓能忍受大量有机物分解而造成的低氧甚至缺氧环境,易在有机质含量丰富的区域中形成优势种(Pan et al.,2015),这与龚志军等(2001)的研究结果相一致。黄色羽摇蚊与EC、TN关系密切,但与WT呈负相关关系,这与朱利明等(2019)对淀山湖大型底栖动物的研究结果基本一致,这可能也是夏季黄色羽摇蚊丰度减少的重要原因。泉膀胱螺则主要受DO影响,对水质要求相对较高,因此其主要于夏季出现在水质净化效果较好且饵料丰富的绿狐尾藻湿地中。其他底栖动物虽在各湿地中均有出现,但丰度和生物量相比于优势种要小很多,总体上以耐污性较强的摇蚊科和颤蚓科为主,且丰度随水体富营养化水平的提高而呈现上升趋势。可见,在生态湿地水质净化过程中,底栖动物的构成特征也会随着水生植物及水质的变化而发生相应的动态变化,一方面水质和环境变化影响底栖动物的组成,另一方面,底栖动物对底泥的生物扰动可促进沉积物-水界面氮磷交换(Svensson,1998;Biswas et al.,2009),进而影响水体营养状态及水质状况(姚思鹏等,2011),也有利于对底泥氮磷的活化释放和促进水生植物根系对水中氮磷污染物的吸收去除。因此,构建包括底栖动物在内的复合湿地生态系统可能更有利于湿地生态功能的完善和湿地污染消纳容量的进一步提升,其作用机理值得进一步深入研究。

4 结论

(1)试验期内共采集到底栖动物26种,主要优势种为霍甫水丝蚓、黄色羽摇蚊和泉膀胱螺,但不同季节和不同植物配置条件下底栖动物群落构成具有显著差异。

(2)湿地植物对底栖动物的丰度、生物量以及物种多样性有显著影响,无植物对照湿地的底栖动物平均丰度和生物量均为最高,为5162 ind·m-2和154 g·m-2,水质净化效果最好的绿狐尾藻湿地底栖动物平均丰度、生物量和物种丰富度指数均为最低,无植物对照湿地为最高,挺水植物湿地则居中。

(3)TP、EC和COD等水质指标是影响人工湿地底栖动物群落特征的最主要环境因子,但是不同物种的主导影响因子则有所差异,其中主要优势种黄色羽摇蚊与EC呈显著正相关(P<0.05),霍甫水丝蚓与COD显著正相关,而泉膀胱螺则主要与DO呈显著正相关。