煤制油选煤厂煤显微组分迁移规律

朱 子 祺

(国家能源集团神东洗选中心,陕西 榆林 719315)

0 引 言

我国的能源结构具有“富煤、贫油、少气”特点,近年来我国原油对外依存度一直在60%以上。发展煤制油产业可有效缓解因富煤缺油给我国能源安全带来的挑战,对保障国家能源安全具有重要的战略意义[1]。高品质原料煤是保障煤有效转化的基础,研究表明,原料煤的镜质组含量每提高10个百分点,油收率可提高4个百分点。因此煤岩富集是学者们研究的热点[2]。

由于煤岩富集对于原料内灰要求高,因此关于煤岩技术研究大多采用宁夏无烟煤和神东低阶煤。神东低阶煤具有氢含量高、反应活性高、内灰低等特点,是直接液化用煤的良好原料。陈洪博等[3]从动力学角度探讨了不同煤显微组分加氢液化性能及转化规律,研究认为神东煤镜质组和壳质组的转化速率为惰质组的2.6倍。神东低阶煤惰质组含量较高,文献[4]通过研究神东低阶煤镜质组富集,得到神东矿区低阶煤煤岩组分赋存规律及解离特征、重选、浮选及电选方法。

作为首批工业化实施的直接液化工程,神华煤制油公司的原煤来自补连塔2-2煤,煤制油选煤厂采用重介旋流器分选工艺生产灰分<5%的煤制油用原料煤。为提高煤制油转化率,神东洗选中心探索通过工艺升级生产高品质煤制油用原料煤,而了解煤制油选煤厂生产过程镜质组迁移规律是进一步提高煤制油原料煤品质的基础。现有研究主要集中在原煤的性质与富集方法[5],对于选煤生产过程中煤岩组分的迁移情况鲜见系统研究。本文主要对煤制油选煤厂原料煤的镜质组、惰质组分布迁移进行系统分析,为实际生产过程优化提供了理论数据依据与指导。

1 原料煤基本性质

1.1 煤质分析

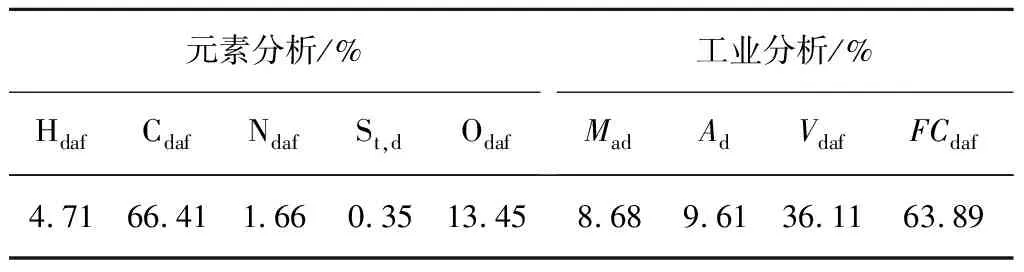

在原煤仓下采取代表性原煤样品,对神华煤制油选煤厂原煤进行煤质分析,见表1。

表1 煤的工业分析与元素分析

从表1可以看出:① 煤制油原煤为不黏煤,灰分为9.61%,属于低灰煤;② H/C比为0.84,根据国标GB/T 23810—2009 《直接液化用原料煤技术条件》要求,直接液化原料煤的H/C比应大于0.75,可知煤制油选煤厂生产的产品属于良好的煤制油原料。

1.2 原煤及精煤表观形貌

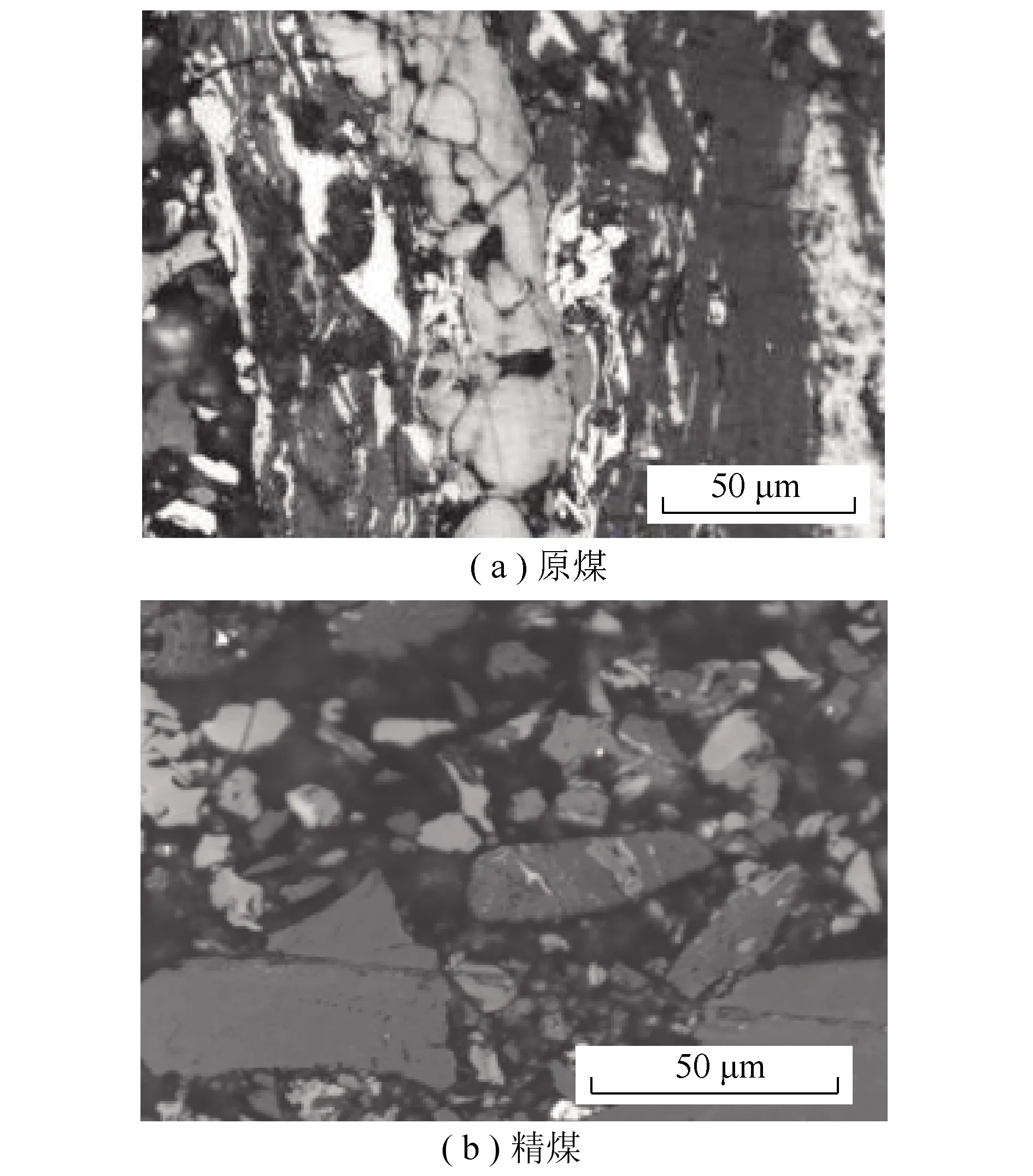

取煤制油原煤中代表性煤块,煤层呈沥青光泽,在镜煤条带呈弱玻璃光泽,阶梯状断口,贝壳状断口,在镜煤条带中,内生、外生裂隙发育,层状构造,半坚硬型,各煤层裂隙中均填充有黄铁矿、方解石脉,含菱铁矿鲕状结核,燃烧试验为剧燃,残灰灰白色,粉状[6]。将大颗粒煤块破碎至1 mm,并进行显微煤岩组分结构分析。煤制油选煤厂原煤、精煤显微组分形貌如图1所示。

图1 煤制油选煤厂原煤和精煤显微组分形貌

由图1(a)可以看出,原煤粒度较大,镜质组嵌布粒度较粗,但部分镜质组和惰质组未完全分离,部分惰质组仍嵌布在镜质组中,大块的镜质组与大块的惰质组紧密相连,需进一步破碎使镜质组与惰质组完全解离,但解离不仅增加了工艺复杂程度,也增加了生产成本,因此需结合原煤的镜质组密度分布及煤制油工艺要求,确定适宜的分选上限[7]。由图1(b)可以看出,精煤粒度较小,镜质组和惰质组解离程度较原煤高,大部分惰质组与镜质组分离,但仍有部分紧密嵌布,因此,进一步提高镜质组含量需经破碎、磨矿,使惰质组与镜质组全部解离[8]。

1.3 红外光谱分析

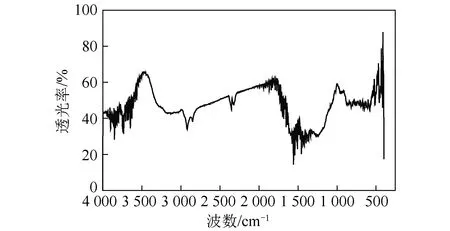

采用红外光谱法对原煤的官能团结构进行研究,通过比对推断煤样特定煤化程度的结构特性[9]。煤样红外光谱图如图2所示,图谱分析时扣除了背景和水蒸气的影响。由图2可知,原料煤在3 500、3 100 cm-1及其附近出现游离的—OH吸收峰和分子内缔合的—OH吸收峰,此处的—OH以游离水和结合水的形式存在。在3 420 cm-1及其附近的谱峰来源于一般羟基位置,说明羟基以多聚缔合态存在,煤分子结构中含有大量氢键,导致该缔合结构的产生[10]。

图2 煤制油选煤厂原煤红外光谱

1 780 cm-1及其附近出现羰基吸收峰;1 000 cm-1处的吸收峰由煤中灰分引起;700~900 cm-1处主要为多种取代芳烃的面外弯曲振动(称为芳香带),该谱带吸收峰的吸收强度相对较小,可推断煤中的芳香核较少。原料煤表面存在较多的含氧基团,氢含量较高,芳香核聚合程度低,这也是低阶煤的典型特征,氢含量高、芳香核数量少,有利于原料煤加氢转化,但表面含氧基团含量高,影响原煤的浮选性能,结合组分嵌布情况分析,要进一步提高精煤镜质组含量必须进一步实现煤岩解离,而解离后若采用浮选,则成本较高,可见神东煤制油选煤厂的原料性质决定了目前情况下重选为核心分选方法的现状[11]。

2 原料煤密度组成及组分分布

2.1 自然级浮沉及组分分布

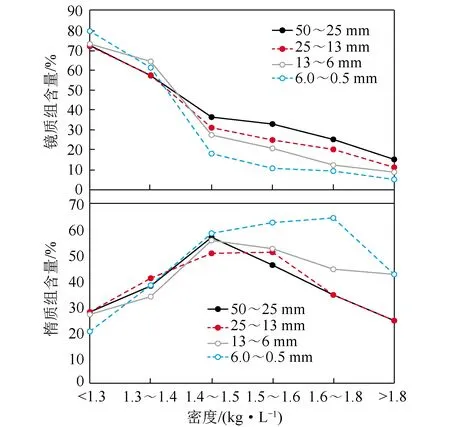

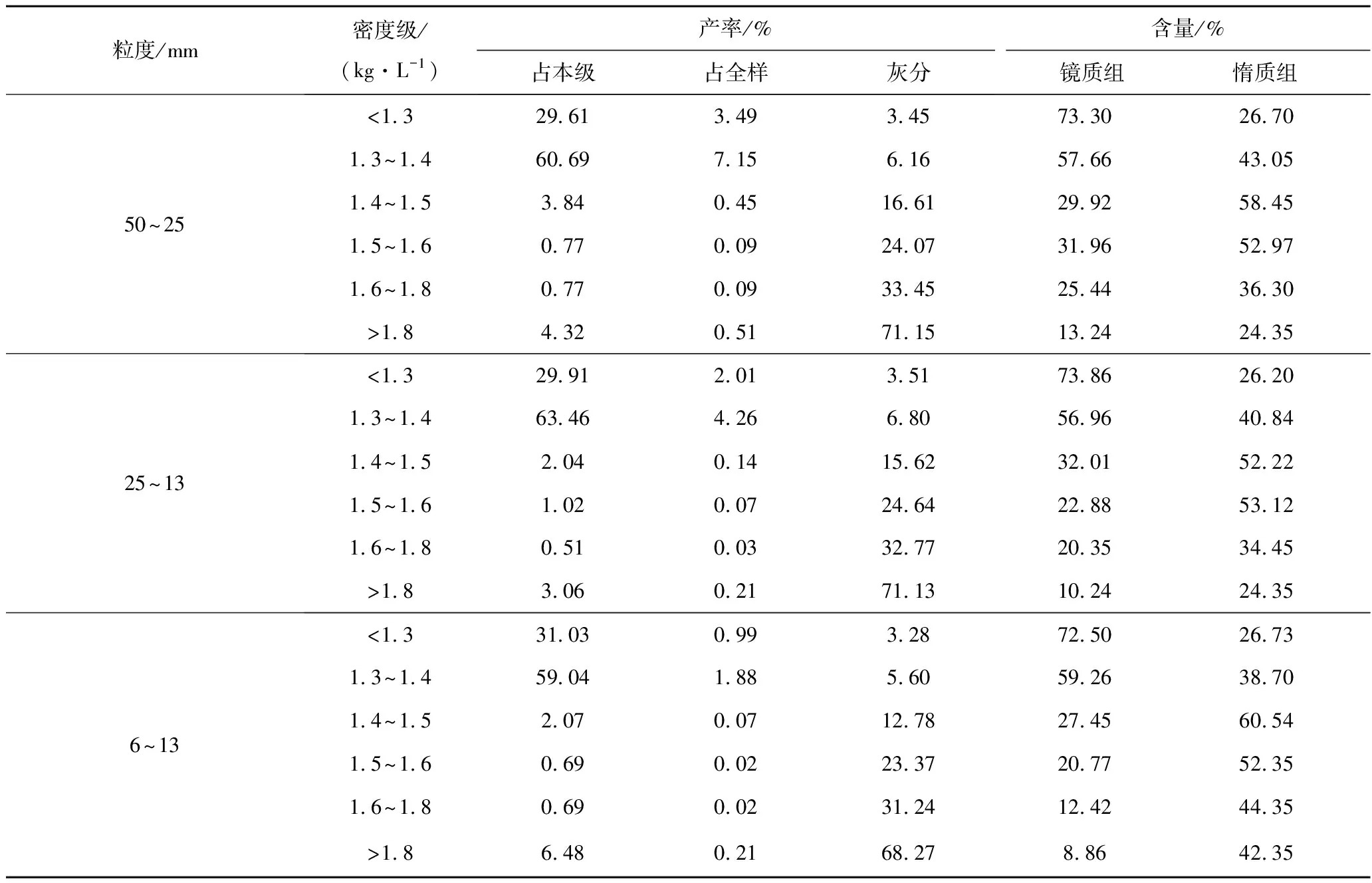

根据GB/T 478—2008要求,分别取一定量的50~25、25~13、13~6、6.0~0.5 mm粒级样品(由于本研究样品是毛煤经准备车间处理后的原煤,因此不存在>50 mm 粒级),进行不同粒级1.3、1.4、1.5、1.6、1.8 kg/L密度级的浮沉试验,各粒度级、各密度级样品进行制样分析其组分分布,结果见表2和图3。

表2 原料煤浮沉试验结果及组分分布

图3 镜质组、惰质组分布

1)不同粒度级的密度组成以<1.3、1.3~1.4 kg/L为主,合计产率达83%以上,主导密度级为1.3~1.4 kg/L,产率在45%~71%,说明煤制油原料煤杂质含量少,有机质含量高。

2)<1.3 kg/L密度计产率随粒度的降低逐渐由50~25 mm的27.05%增至6.0~0.5 mm的44.24%,灰分也相应降低,由4.31%降至1.87%,说明原料煤粒度越细,解离程度越高,低密度组分释放产率多且杂质大量脱除。

3)各粒度级不同密度级镜质组含量均随密度的增大而降低,说明镜质组主要集中在低密度级,提高镜质组含量的有效途径是对原料煤按密度分选。由于灰分和镜质组含量具有相关关系,因此通过系统研究建立灰分与镜质组含量的关系[12]。

4)生产镜质组含量70%以上的高品质煤制油原料煤需要低密度分选环境,但低密度临近密度物含量均超过40%,属于极难选煤,且<1.3 kg/L产率相对较低,因此需要进行破碎,降低分选上限。综上,高品质煤制油原料煤需降低分选上限,同时实现低密度高精度分选。

5)煤制油原料煤不同自然级镜质组的密度分布规律表明,随密度增加,各粒度级的镜质组含量先显著降低,随后在1.5 kg/L后降幅减缓,而惰质组含量先快速增加,在1.5 kg/L后小幅降低。

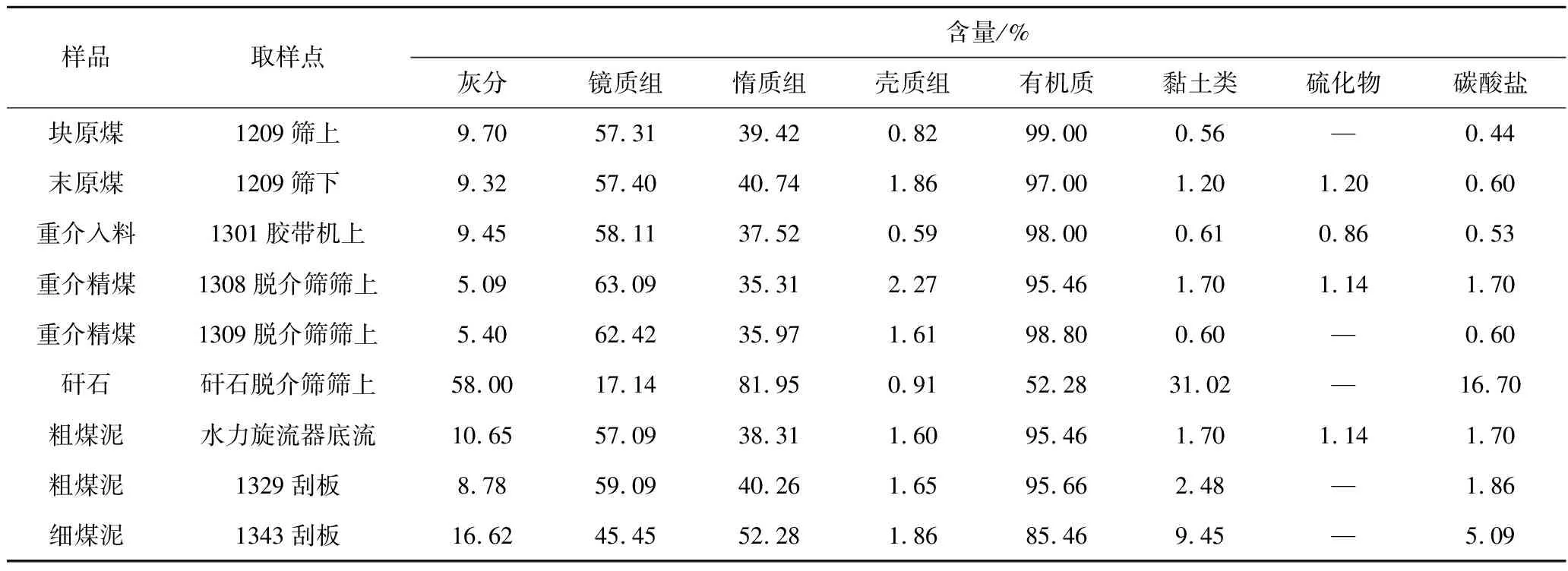

2.2 破碎级浮沉及组分分布

分别取一定量的50~25、25~13、13~6、6.0~0.5 mm 粒级样品,进行不同粒级1.3、1.4、1.5、1.6、1.8 kg/L 密度级的浮沉试验,各粒度级、各密度级样品进行制样分析其组分分布,结果见表3和图4,分析可知:

表3 破碎级浮沉试验结果及组分分布

图4 镜质组、惰质组分布

1)不同粒度级的密度组成以<1.3、1.3~1.4 kg/L为主,产率达84%以上,主导密度级为1.3~1.4 kg/L,产率在52%~64%,说明煤制油原料煤杂质含量少,有机质含量高。

2)50~0.5 mm范围内,随着粒度减小,灰分逐渐降低,说明原煤中有机质较脆,破碎过程中易向细粒度级富集;惰质组含量逐渐降低,说明惰质组机械强度相对较高,破碎过程中更易保留在粗颗粒中;镜质组含量呈逐渐升高趋势。随粒度降低,<1.3 kg/L产率由50~25 mm的29.61%增至6.0~0.5 mm的32.27%,灰分也相应降低,由3.49%降至2.49%,说明原料煤粒度越细,解离程度越高,低密度组分释放产率多,且杂质大量脱除。

3)随着密度增大,各粒度级镜质组含量均先快速降低后缓慢降低,说明镜质组主要集中在低密度级,提高镜质组含量的有效途径是对原料煤按密度分选。煤岩学分析表明,有机显微组分中一般镜质组密度较低,壳质组密度略低于镜质组,惰质组密度较高,而无机矿物密度最高[13]。因此随着分选密度降低,首先脱除的是后生矿物为主的无机矿物;灰分降至后生矿物消失时,即外灰排除后,有机显微组分含量随着灰分的进一步降低迅速增加,因此镜质组含量随密度的变化趋势为:随着密度降低,镜质组含量线性升高,分选密度降至分选内灰所需密度以下时,镜质组含量迅速升高[14]。

4)生产镜质组含量70%以上的高品质煤制油原料煤需低密度分选环境,但低密度临近密度物含量均超过40%,属于极难选煤,且<1.3 kg/L产率相对较低,因此需要进行破碎降低分选上限。综上,高品质煤制油原料煤需降低分选上限,同时实现低密度高精度分选。

5)煤制油原料煤不同破碎级镜质组的密度分布规律表明,随着密度增加,各粒度级镜质组含量先显著降低,在1.5 kg/L后降幅减缓;惰质组含量先快速提升,1.5 kg/L后小幅降低。

3 生产过程组分分布规律

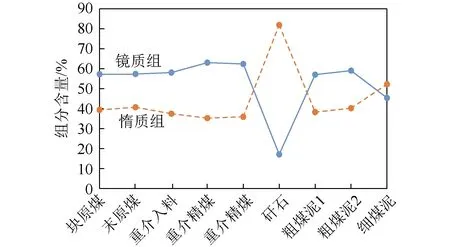

在生产稳定运行情况下,取煤制油选煤厂关键生产节点代表性样品,对煤样进行缩分、制样灰分、组分组成分析,结果见表4和图5。

图5 煤制油选煤厂流程样组分分布

表4 煤制油选煤厂流程取样

1)神东矿区重介原煤灰分为9.45%,镜质组含量为58.11%,惰质组含量为37.52%;精煤灰分为5.09%、5.40%,镜质组含量为63.09%、62.42%,惰质组含量为35.31%、35.97%。说明经重介分选后,镜质组含量提高15个百分点,灰分降低4个百分点,虽镜质组含量显著提高,但要升至70%以上需二次精选。

2)随着流程走向,筛分对于组分含量的变化影响不大,而分选对于组分含量的变化影响显著。

3)粗煤泥中镜质组含量为57.09%~59.09%,而细煤泥镜质组含量为45.45%,说明粗煤泥中有一定量的镜质组需回收,应加强对粗煤泥中镜质组资源的回收利用,扩大煤制油原料的来源。

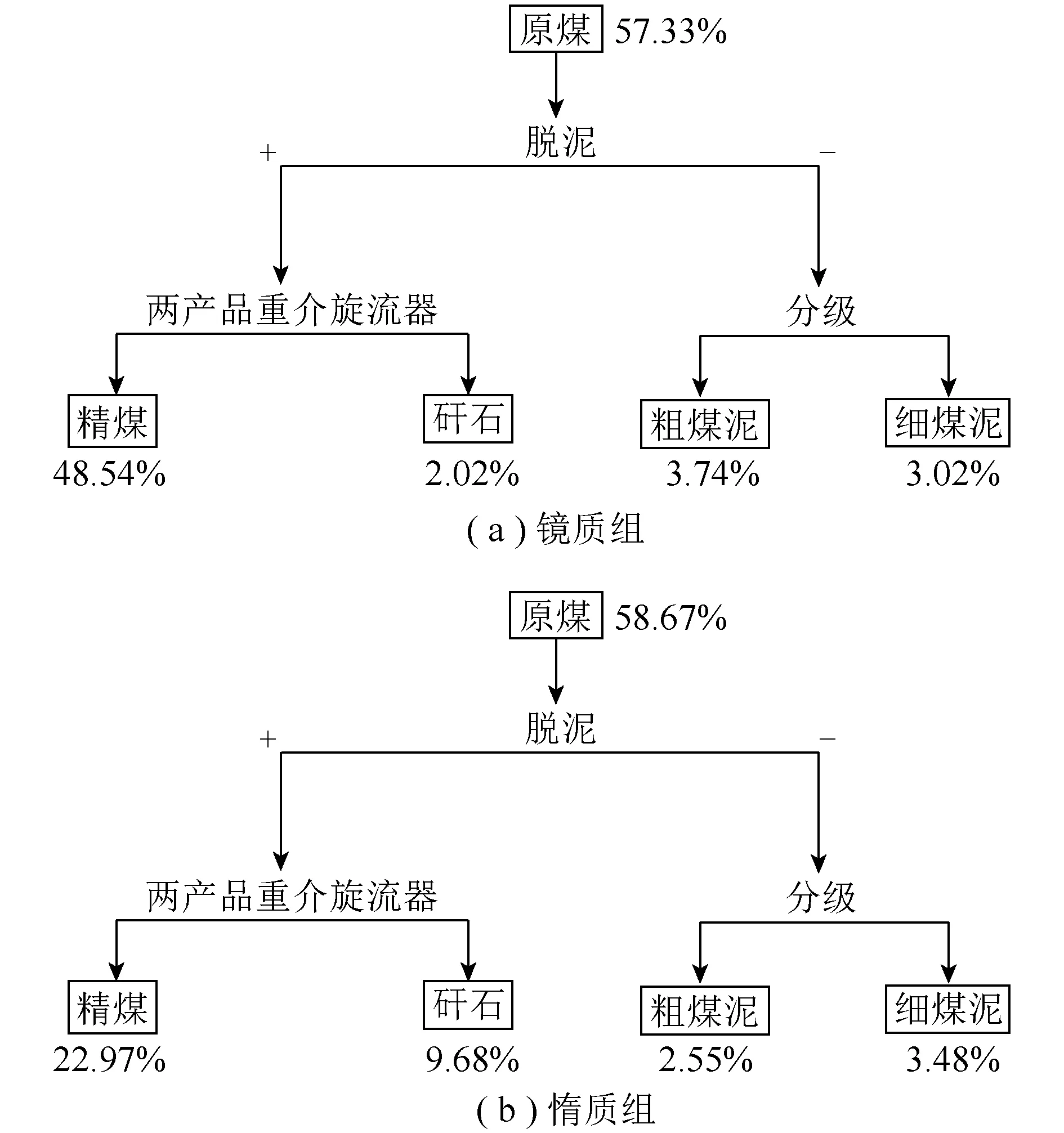

图6为镜质组和惰质组的迁移情况,可以看出,镜质组中,88%进入重介精煤,7%进入粗煤泥产品,5%进入细煤泥产品。由于细煤泥回收难度极大,而粗煤泥技术成熟,因此粗煤泥回收镜质组是可行的;惰质组中,59%进入重介精煤中,25%进入矸石,7%进入粗煤泥产品,9%进入细煤泥产品。说明现有分选工艺对惰质组与镜质组的高效分离有待提高,如需提高分离效果,应提高选择性和降低分选密度[15]。

图6 煤制油选煤厂镜质组和惰质组迁移情况

4 结 论

1)各粒度级不同密度级镜质组含量均随密度的增大而降低,说明镜质组主要集中在低密度级,提高镜质组含量的有效途径是对原煤按密度分选。

2)通过红外光谱分析,原煤表面存在较多的含氧基团,氢含量较高,芳香核聚合程度低,表面含氧基团含量高,影响原煤的浮选性能,结合组分嵌布情况分析,要进一步提高精煤镜质组含量,必须充分的煤岩解离并进行浮选,但其成本较高,还需进一步从经济性方面考虑。

3)从镜质组迁移情况看,88%进入重介精煤,7%进入粗煤泥产品,5%进入细煤泥产品,粗煤泥中镜质组含量为57.09%~59.09%;而细煤泥镜质组含量为45.45%,说明粗煤泥中还有一定量的镜质组需回收,应加强对粗煤泥中镜质组资源的回收利用,扩大煤制油原料的来源。