情绪对初高中学生道德判断的影响

乔亲才,李 婷

(1.石河子大学 师范学院/兵团教育学院,新疆 石河子832003;2.兵团未成年人心理健康辅导中心,新疆 石河子832003)

一、问题提出

道德教育长期以来受到社会的广泛关注,是家庭教育、学校教育、社会教育的重要内容。在学校教育中,使用各种道德故事来强化学生们的道德观念和培养良好的道德品质是在教学一线中使用的重要手段。青春期的个体处于自我意识的飞速发展的关键时期和道德品格的完善阶段。中学生的道德品格,是个体作为中学生这一特定社会角色所表现出来的道德面貌,是中学生在接受教育的过程中,自觉选择道德行为的范式。培养道德品质,完善内心世界的过程,是中学生内在道德品质和外在道德行为的统一体。

20 世纪80 年代中后期,一些研究发现,除了认知因素,情绪在道德判断中也具有不可忽视的作用。道德的社会直觉模型认为人知觉到事件之后马上产生情绪,之后产生道德判断,情绪对道德判断具有激活和对情境进行解释的作用。[1]道德的认知情感双加工模型认为情绪和道德信念相互影响,共同作用于道德行为。[2]大量研究已经证明情绪在道德行为中的作用,具体的情绪如何影响道德判断,尚存在不同的结果。有研究表明,个体的道德判断水平在快乐情绪下最高;[3][4]也有人得出相反的结论。[5]有研究得出个体在悲伤状态下道德推理水平低于平静状态,[3]也有研究表明愤怒情绪下,被试的道德判断倾向严厉。[6]愤怒和愉快属于人类的基本情绪,也是人际互动过程中最常见的情绪状态,对个体的行为和判断起着非常重要的作用。所以,愤怒和愉快应该是影响道德判断的重要情绪状态。本研究主要探究愉悦和愤怒两种情绪状态下的道德判断。愤怒有即刻体验的状态愤怒和个体倾向性的特质愤怒两种愤怒。[7]由于特质愤怒相对稳定,状态愤怒具有情境性,本研究主要探究的是状态愤怒。状态性的愤怒会导致外部指向或者内部指向的敌意,是攻击行为的预备状态,而且导致认知灵活性降低,认知控制降低,表现出更多的直觉性的预备。愤怒状态下的道德判断应该表现出更加稳定的严苛的表现。而愉快是放松的状态,人们会表现出较为宽松的道德判断。

二、研究方法

1.实验目的

本实验为组间实验设计,通过视频启动情绪,并完成道德判断测验(MJT),探究情绪状态及强度对中学生道德判断水平的影响。

2.研究方法

本研究采用实验法与问卷法相结合,主体实验设计为2(年级:初中,高中)×2(情绪状态:愉快、愤怒)×3(情绪强度:高强度、中强度、低强度)的组间实验设计。自变量为情绪状态和情绪强度,因变量为道德判断测验(MJT)中道德判断的分数,即C 分。另设计平静情绪状态作为探索愤怒和愉快是否影响道德判断的参照。

3.被试选取

招募新疆石河子市在校中学生被试444 人,其中初中生181 人,高中生220 人;男生224 人,女生250 人,年龄在12-18 岁(M=15.20,SD=1.69),视力或矫正视力正常,无神经系统疾病,无脑部损伤史,自愿参加本实验。抽样方式为随机整群抽样。随机抽取班级,然后班级整体取样参与实验。

4.实验材料

(1)情绪启动材料。由于情绪启动是认知途径启发的,而不是情感途径启发,初高中的学生在情绪场景认知上与大学生没有明显的差异,所以实验中情绪启动的视频材料的选择可以采用大学生。[8]在实验中招募应用心理学专业学生10 人,男女各半,年龄在19~22 岁,视力或矫正视力正常。在安静舒适的环境中,要求被试静坐一分钟,调整情绪至平静状态,并对情绪进行口头报告,平静后开始观看视频,要求被试在观看完每个视频后,填写情绪主观报告问卷,并休息两分钟,视频呈现顺序为愤怒- 愉快交替出现。视频材料为欢乐喜剧人、猫和老鼠、举起手来、素媛、金陵十三钗、不一样的爸爸,共6 个视频,分辨率皆为1280×720(HD),声音大小以被试舒适为主。实验结果为快乐高强度(M=8.3,SD=0.6),中等强度(M=5.4,SD=0.8),低强度(M=2.8,SD=1.1),强度差异显著(F(2,8)=67.264,P<0.001)。愤怒高强度(M=7.7,SD=1.2),中等强度(M=5.8,SD=1.3),低强度(M=3.7,SD=1.8),强度差异显著(F(2,8)=17.959,P<0.01)。最后选取的视频材料如下:愉快诱发材料:欢乐喜剧人(高强度),时长为8 分钟;举起手来(中强度),时长为5 分26秒;猫和老鼠(低强度),时长为6 分51 秒。愤怒诱发材料为金陵十三钗(高强度),时长为9 分钟、素媛(中强度),时长为8 分56 秒、不一样的爸爸(低强度),时长为8 分34 秒。平静情绪的启动材料参照以往的研究选取时长10 分25 秒的风景片。声音强度以被试舒适为宜。

(2)道德判断测验(中国修订版),即MJT 量表。中国研究者从偏好的顺序性、准简单结构和认知——平行论三个指标对原量表进行了修订,进行了跨文化信效度验证,其量表的信度为0.55。[9]在本研究中的信度为0.68。问卷包括两个故事,“工厂风波”和“医生的困境”,每个故事主人公都面临两难的困境,不论主人公如何做出决定,都会违反一些原则规范。每个故事的后面有13 个问题,要求被试在“-4”到“+4”的9 级评定量表上做出相应的判断(具体内容见附录1)。其计分标准如下:

第一部分:道德认知得分

MJT 主要指标为道德判断能力分,即competent分,简称C 分数。C 分数从1 到100。

第二部分:道德情感分

MJT 中对道德态度的指标是被试对于科尔伯格提出的道德推理六个阶段在态度上的认可程度。要求被试回答他对论点的接受或拒绝程度,即在一个-4 到+4 的连续体上进行打分。道德情感分包含了代表六个阶段的6 个得分。

在道德判断能力测验中,道德情感分数的计分方法:

S1=a2+a13+b5+b11

S2=a6+a10+b4+b12

S3=a4+a12+b7+b8

S4=a3+a8+b6+b13

S5=a7+a11+b3+b9

S6=a5+a9+b2+b10

C 分数的计算方法:

首先,计算总体方差的平均数:

Sm=(a2+a3+…+b12+b13)2/24

其次,计算总体离差平方和:

Sd=St-Sm 其中St=a22+a32+…+b122+b132

第三,计算SS=(SS1+SS2+SS3+SS4+SS5+SS6)-Sm

其中,SS1=S1×S1/4

SS2=S2×s2/4

SS3=S3×S3/4

SS4=S4×S4/4

SS5=S5×S5/4

SS6=S6×S6/4

第四,决定系数R2=SS/Sd

第五,C 分=R2×100

5.实验程序

在实验正式开始之前,让被试根据音乐(渐进式放松音乐)指示,进行放松训练,时间大概为5 分钟,放松训练结束后开始正式实验。首先是情绪的启动过程,被试随机观看愉快高中低、愤怒高中低6个视频中的一种。随机选出的平静情绪组观看风景视频。观看结束后,让被试立即完成道德判断测验(MJT)。在进行MJT 测验前,告诉被试这是一个关于价值观和社会态度的研究(为避免被试猜出真实的实验目的,出现社会赞许效应,影响实验数据的真实性)。为了不让被试在完成测验的过程中处于一种在时间上很紧迫的状态,在实验开始之前的指导语中告诉被试他们有足够的时间来完成测验。对于观看愤怒情绪视频的被试,出于实验伦理道德考虑,在填写问卷结束后,观看一段风景片,进行情绪的调节,直到被试情绪完全平复,被试离开试验现场。

三、实验结果及数据分析

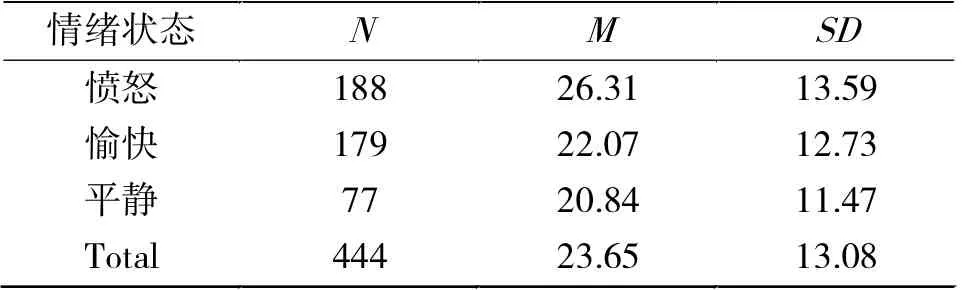

1.不同情绪状态下的道德判断

首先本研究探索了不同情绪状态下初高中学生的道德判断,如表1.

表1 不同情绪状态下的情绪判断

为了考查愉快和愤怒两种情绪状态是否对初高中学生道德判断产生影响,对比平静的情绪状态,进行了单因素方差分析。分析结果显示差异显著F(2,441)=7.17,P<0.01。进一步进行LSD 事后检验,愤怒情绪状态下的道德判断显著高于愉快情绪状态M=4.24,SD=1.35,P<0.01;愤怒情绪状态下的道德判断显著高于平静情绪状态MD=5.47,SD=1.75,P<0.01;愉快情绪状态下的道德判断与平静情绪状态下的道德判断没有显著差异MD=1.23,SD=1.76,P=0.49>0.05。

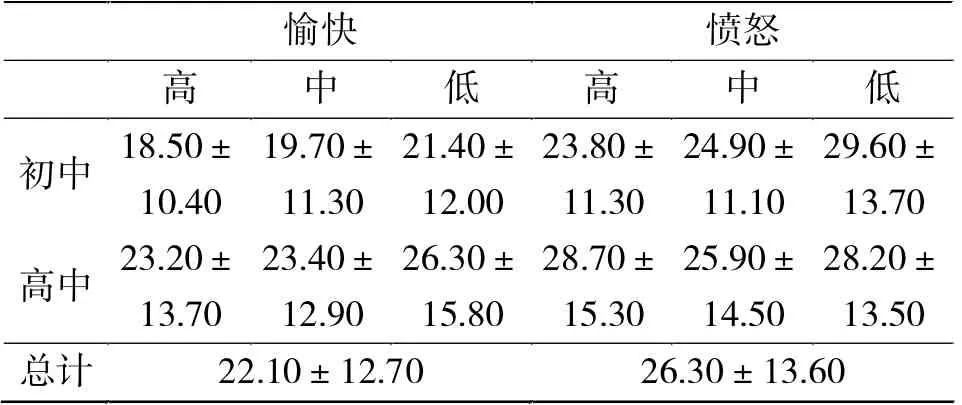

2.不同情绪状态及强度下初中生和高中生道德判断差异分析。

为了考查不同情绪状态及强度下初中生和高中生道德判断得分,以年级(初中,高中)、情绪状态(愤怒,愉快)和情绪强度(高,中,低)为自变量,以道德判断(C 分)为因变量进行了2×2×3 多因素方差分析,结果如表2.

表2 不同情绪状态及强度下初、高中生的道德判断得分描述性性统计表(M±SD)

研究结果发现,情绪状态主效应显著F(1,366)=10.62,P<0.01,愤怒情绪下道德判断的得分显著高于愉快情绪下的得分;年级主效应显著F(2,365)=4.09,P<0.05,高中生的道德判断得分显著高于初中生的得分;情绪强度主效应不显著F(2,365)=1.49,P>0.05。状态和强度交互作用不显著F(2,365)=0.13,P>0.05、状态和年级交互作用不显著F(1,366)=0.99,P>0.05、强度和年级交互作用不显著F(2,365)=0.46,P>0.05、状态、强度和年级三者之间交互作用不显著F(2,365)=0.38,P>0.05。

四、讨论分析

1.道德判断水平在年级上的差异

研究结果发现高中生的道德判断明显高于初中生。这与以往的研究结果一致,符合中学生在道德判断水平总体上的发展规律,道德判断水平发展呈现随年龄上升的趋势。[10]初中生还处于青少年早期,青少年是个体从童年向成年的过渡阶段,心理具有明显的不平衡性和矛盾性,对于他人的情绪体验和共情还没有高中生深刻。随着心理发展的不断成熟,个体能够更好的对他人进行共情,理解他人的处境,体验他人的情绪,并进一步影响判断。在个体知识结构和社会经验的限制下,初中生的认知能力还不成熟。皮亚杰的认知发展理论认为,初中生正处于从具体运算向形式运算过渡的阶段,其情绪判断和归因仍然受到客体和具体情景的影响,因此道德判断水平尚不稳定。由此可见教育和生理成熟度在中学生道德发展过程中发挥着不容忽视作用。[11]

青少年时期过渡性特征决定了这段时期也是进行道德教育的最佳时期,通过认知上的引导辅以相应情绪的诱发,能够更好的引导青少年的自我成长和核心价值观的建立。能够成为更好的社会公民。

2.不同情绪状态对道德判断水平的影响

近年来,越来越多的研究者们证实情绪对道德判断水平有很大影响,本研究重点考察了中学生在愉快和愤怒两种不同情绪状态下道德判断的差异情况。实验结果表明,愉快情绪条件和愤怒情绪条件都会对道德判断得分产生影响,但是愉快情绪状态下的道德判断并没有显著高于平静状态下的道德判断,这与以往的研究不同。我们回访了部分同学。同学们表示,看完风景片之后感觉很愉快。这可能与新疆本土的孩子的成长环境有关。孩子们在自然环境中长大,更喜欢亲近自然,看到风景片时,他们往往回忆起在大自然中嬉闹。这个结果的启示在于,新疆地区的青少年对于自然环境非常喜爱,同时对于自然环境的高浸入对于青少年的道德塑造是较好的起点。

愤怒情绪条件得分显著高于愉快情绪条件得分。这与肖前国的研究结果一致[6],即在愤怒情绪下,被试倾向更加严厉的道德判断,表现出更高的道德判断水平。基于道德基础理论,愤怒的发生与道德中的忠诚、背叛相关联。[12]已有研究发现当个体面临不公平事件时会发生愤怒情绪。[13]这种愤怒来自于伤害的意图,而不是伤害行为,[14]进而指向直接或者间接的攻击动机。愤怒和攻击动机与道德违规是相互作用的关系,道德违规的行为判断出现之时会伴随愤怒情绪。[15]那么,道德愤怒的产生与核心的道德价值观念相关,愤怒的产生也可能会诱发核心道德价值判断。在一项关于情绪对道德判断影响的研究中发现,愤怒增加了道德伪善,人们在判断他人的倾向比判断自己更加严苛。[16]因此,愤怒情绪的诱发会激活道德价值观念,从而进一步影响对于自己或者他人的道德判断。

在青少年道德价值观念塑造中,情绪诱发可以起到重要的辅助作用。诱发相应的情绪能够增加青少年对于道德事件的意识性,增加其深度觉察,进一步明确自己的观念。使其明确自己的道德价值观念,并进一步使价值观念得到强化,稳固。

3.情绪强度对道德判断水平的影响

实验结果显示,愉快和愤怒两种情绪的强度对道德判断水平没有显著影响,这与以往的研究结果不一致。以往情绪启动范式研究中的启动材料一般为图片、字词或视频。本研究采用的是视频启动,施测方式是群体施测。群体施测的优点是更加接近现实情境,缺点是容易产生群体压力和情绪渲染。尤其是涉及到道德事件,个体更加容易判断和推测他人的情绪和道德判断,更加出现符合社会价值需求导向的判断和行为。所以无论是强度低还是强度高都表现出社会赞许性行为。

不过,这同样也说明对于青少年的道德价值塑造,情绪诱发的强度或许不是最重要的。活动方式或许更加有价值,群体活动相比较个体塑造效果可能会更加好。

五、对于中学生道德观念培养的建议

1.以道德事件为载体,提高道德培养的渗透性

从以往的研究以及本研究的结果发现,青少年对于道德问题的关注程度比较高。而且青少年生理以及认知系统的发展能够支撑个体从多维度看待问题、分析问题。进入初中之后的青少年开始逐步摆脱自我中心思维的桎梏,心理理论的发展水平已经比较高,能够控制自己的视角和观念,从事件中双方的视角或者第三者的视角进行分析,并能进行视角转换。同时青少年“成人感”的强烈需求导致其积极寻求社会认可,希望能够作为一个成年人被认可。而道德判断、道德行为作为社会化的重要内容,体现个人社会化的水平,也成为青少年的关注问题。在道德两难故事的实验中,作为青少年的中学生表现出了参与的浓厚兴趣。

无论是青少年的认知发展水平,还是动机促成的潜在心理动力,都为道德故事评价的渗透提供了可能性。更多的道德事件来自于生活、学习实践,如果能够聚焦事件,引导事件背后的道德价值观念的分析和评价,能够在潜移默化中激发其道德信念,并对青少年核心道德价值观念的形成产生关键的影响。

2.以道德情绪为导引,激发学生的道德价值观念

已经有大量研究表明道德情绪对于道德行为和道德信念的影响。道德情绪往往与核心道德价值观念关联。对于事件后情绪,往往是个体与道德标准进行比较之后产生。符合需要的产生积极情绪,不符合需要的产生消极情绪。事件前情绪对于道德事件的判断标准,即核心道德价值观念,具有启动作用。一致性情绪的产生能够减少内心的冲突和纠结。所以在道德事件的分析前,可以诱发学生相应的情绪,能够更好促进学生对于相关道德信念的觉察和提取。进而使青少年更加明确某种道德信念,达到教育塑造的目的。