求同存异:基于标准化视域的高等教育质量标准体系

——内在逻辑与建设路径

刘晓凤

(湖北经济学院 财政与公共管理学院 湖北 武汉430205)

国家教育事业发展“十三五”规划中提出要全面提升高等教育质量,提高教师素养,改善高校办学条件,实现高等教育信息化,高等教育与信息技术融合创新,增强学习的灵活性与便利性,革新教育教学,提升学生的思想道德素养、科学文化素养、身心健康品质,增强学生的社会责任感、法治意识、创新精神与实践能力,提升学生的学业水平与自主学习、终身学习能力。这些都是高等教育质量的要求,高等教育质量标准在提升高等教育质量的践行活动中起着导引、审视、规范的功效,是高等教育质量标准体系建设的基础。立足于经济社会发展的需要,研制合理科学的高等教育质量标准,是深化高等教育质量综合改革,提升高等教育质量的关键所在。

高等教育质量标准体系是参教议教、规范监督、服务社会、利益表达,是为社会发声,表达社会要求。因此,高等教育质量标准体系的存在与发展不仅有着重要的政治价值,而且在规范指引、监督把关、使命担当上发挥着重要功效,为高等教育可持续发展注入了活力。

一、基于标准化视域的高等教育质量标准体系的内在逻辑

基于标准化视域的高等教育质量标准体系作为高等教育发展中的必备一环,体系的运用在高等教育发展、质量提升、人才培育中发挥着重要作用。基于标准化视域的高等教育质量标准体系的应用在高等教育发展中也是一种常见的管理课题,并已成为高等教育活动中不可缺少的标示。因此,研究基于标准化视域的高等教育质量标准体系,就需要梳理与辨识基于标准化视域的高等教育质量标准体系的基本内涵、内在本质与主要类别。

(一)基于标准化视域的高等教育质量标准体系的基本内涵

高等教育质量标准指对高等教育活动水平和效果的衡量指标、方法、流程的已定的统一准则或要求,政府、国际机构、行业组织或私人企业都可能是标准的制定者。标准化是为在一定程度上获取最优秩序,对高等教育实际问题、或有问题制定可以共同应用与反复应用的条款的过程,也就是对高等教育质量标准的发展、认同和应用的活动。基于标准化视域的高等教育质量标准体系是把标准化的原则与方法运用到高等教育质量标准体系的建设中,经由对高等教育质量标准的制定与实施,以实现高等教育质量标准体系的目标,方法的规范,过程的有序,进而达成最优的高等教育质量标准体系的秩序与社会效益的活动。[1]

(二)基于标准化视域的高等教育质量标准体系的内在本质: 求同存异

高等教育发展非常复杂,充斥着矛盾,结果难料,社会对高等教育质量也是心存质疑,必须对高等教育质量标准建立一个基本的底线,也就是基本的质量标准。《高等教育法》中指出,高等教育要落实国家的教育政策,服务于社会主义现代化建设,结合生产劳动需要,培育出德、智、体全面发展的社会主义事业接班人与建设者,培育出具备实践才干与创新能力的高级专门人才,发展科学技术文化,建设社会主义现代化。基于标准化视域的高等教育质量标准体系对整个高等教育质量有所主张,主张的是基本要求,是社会对高等教育质量的共同要求。要求高等教育能服务社会、培育受教育者全面协调发展、创新意识、实践才干等。但在对高等教育质量提出统一的基本要求时,也要允许不同类型的高等教育各具特色的发展,高校有公办高校、民办高校、中外合作高校等形式,高校有理工农医等不同的专业设置,有专科、本科、研究生等不同的院校层次,从社会发展来看,社会需要多维度的人才,因而高等教育从供给侧提供的人才培育服务要能切合社会需求,这些在客观上要求着高等教育质量标准的差异性。从个体来看,世界上没有任何两片树叶是完全相同的,个体需求的多样性和个体的差异性也会对高等教育质量标准提出不同的要求。[2]

(三)基于标准化视域的高等教育质量标准体系的主要类别

从类型学的视角看,根据高等教育的层级、学历层次、教育类别,可简单的把高等教育质量标准体系分为10 种类别。从层级上看,高等教育质量标准体系有学科门类标准体系、专业类标准体系、专业行业标准体系及专业学校标准体系。从学历层次上看,高等教育质量标准体系有专科层次、本科层次、硕士层次和博士层次高等教育质量标准体系。从教育类别上看,高等教育质量标准体系有科学教育质量标准体系、专业教育质量标准体系和职业教育质量标准体系。

表1 高等教育质量标准体系的分类

二、基于标准化视域的高等教育质量标准体系的建设路径

(一)原则

1.稳定性与发展性相融合

要确保高等教育质量建设有条不紊,高等教育质量标准需要保存一定的稳定性,从而实现高等教育质量建设张弛有道、有章可循,进而稳步提升高等教育质量。高等教育质量标准的稳定性只是相对的,是在一定时期内、一定境况下的稳定,而非恒古不变。在不同的发展阶段、不同的发展背景下,社会需求在变,教育资源在变,受教育者的需要也在变,高校就要根据这些变化做出相应调整,整合自身的定位,发展自身的特色,进而高等教育质量标准也在发展中变动。[3]

2.本土化与国际化相融合

中国高等教育正处于大发展时期,国情决定了高等教育的发展要顺应经济社会发展的需求,而高等教育质量标准的制定也要顺应我国经济新常态下的实际需求,实现高等教育质量标准同国家中长期发展规划的融汇,适应区域高等教育发展需要,与国家的文化沉积、历史传承、学科特色、地域特质融会贯通。在高等教育全球化发展过程中,中国高等教育发展的国际化已势不可挡。不仅国内关注高等教育质量诉求,世界各国也关切高等教育质量水平,[4]要深层次认识高等教育质量标准,就要站在国际化的角度、从全球平台上对高等教育质量标准进行全局性把握。高等教育质量标准的国际化,会有助于我国高等教育质量的提升,增进我国高等教育质量标准的信度与效度,继而推动我国高等教育的国际影响力。

3.学术性与实践性相融合

通常概念中,学术性与职业性是对立的。学术性关切理论研究,职业性重视实践应用。在高等教育质量标准方面,就呈现出学术性与实践性对立统一的特质。学术性质量标准把高等教育和高深理论链接起来,关切高等教育自身的规律,关注学生的知识水准和学术造诣,抵制过度追逐某一畛域的外适质量,譬如政治价值或经济价值,以政治准则或经济准则来干扰高等教育活动,而注重高等教育质量的学术圭臬。但高等教育质量实际上属于践行领域,过分关注学术性与高等教育质量的本意并不相符。高等教育是培育各类高级专门人才的社会实践与个体生命实践相融汇的活动,是人类社会的一个基本活动领域、一种实践形态。高等教育质量是高等教育实践活动各个环节、各类具体形式的品质的综合表现。[5]高等教育质量需要通过各种可量度的方式,对高等教育的日常运作及综合效果展开评判,作为财政拨款、绩效考评、高校排序的依据。因此,高等教育质量标准要兼顾学术性与实践性。

(二)标准体系建设

1.标准化理论

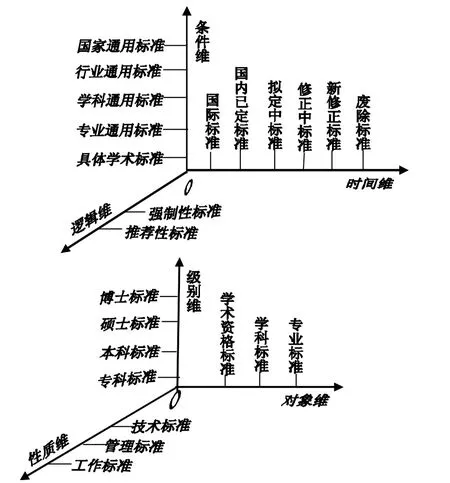

Hall(1969)的系统工程三维结构体系(Hard System Methodology),霍尔方法论提出时间维、逻辑维与知识维构成科学活动工程系统的三维结构。①时间维代表示系统工程的运作进程。知识维是开展系统工程活动所需的各种理论知识、专业技术知识,譬如运筹学、控制论、管理科学、专业知识等。逻辑维反映在系统工程活动的各环节中,运用系统工程方法来思索与处置系统性问题时要依循一定的逻辑次序,涵盖问题明确、目的笃定、方案汇集、模型构建、系统评估、决策与落实等。[6]

标准体系建构是标准化的重要内容,标准体系归属标准化系统,标准体系的各项内容皆受制于标准化系统。把系统工程方法论的三维结构和标准属性的三维结构相链接,再将知识维改为条件维,代表完成系统工程各个环节所需的条件,就可以得到标准化系统工程的六维空间结构。

2.标准化视域下高等教育质量标准体系

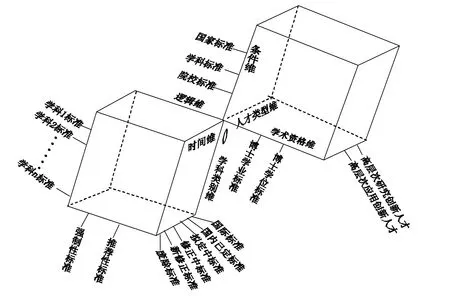

而利用标准化系统工程的六维空间结构打造高等教育质量标准体系,见图1。

图1 高等教育质量标准体系六维空间结构

①时间维,代表高等教育质量标准体系的修订状态,反映对国际高等教育质量标准的采纳状况。从标准的时间维度看,可划分为使用的国际标准、国内已定标准、拟定中标准、修正中标准、新修正标准、废除标准等。②逻辑维,代表高等教育质量标准体系每个环节采用的逻辑标准,根据标准约束力的强弱可分为强制性标准与推荐性标准。强制性标准是国家经由行政、法律等方式强制推行的标准。推荐性标准是经由经济或市场方式诱导高校等相关方自愿采纳的标准。③条件维,代表完成高等教育质量标准体系各环节的任务所须具备的条件,高等教育质量标准由国家通用标准、行业通用标准、学科通用标准、专业通用标准、具体学术标准组成。④级别维,代表高等教育质量标准体系的级别,高等教育涵盖专科教育、本科教育、硕士研究生教育、博士研究生教育共5 个层次,依照不同学历学位层次标准,分为专科标准、本科标准、硕士标准、博士标准共4 个级别。⑤性质维,代表高等教育质量标准体系的性质,涵盖学术质量标准、质量保证标准、质量信息标准的高等教育质量标准体系,为国家、高校等制定普适性的高等教育质量标准提供参照。⑥对象维,标准化要求对重复性事宜与定义制定可共同使用与反复运用的准则或尺度。学历学位资格标准是人才培养的基本尺度要求,表现为学科专业标准。学术资格标准是共性尺度要求,学科专业标准是个性尺度要求。学术资格标准是学术临界值基准,学科标准、专业标准是高校人才培育的学术基准。因此,对象维方面应涵盖学术资格标准、学科标准及专业标准。

图2 高等教育质量标准体系六维空间结构模型

将时间维、逻辑维、条件维、级别维、性质维、对象维进行组合,便形成一个相互制约、相互协调的六维空间结构。

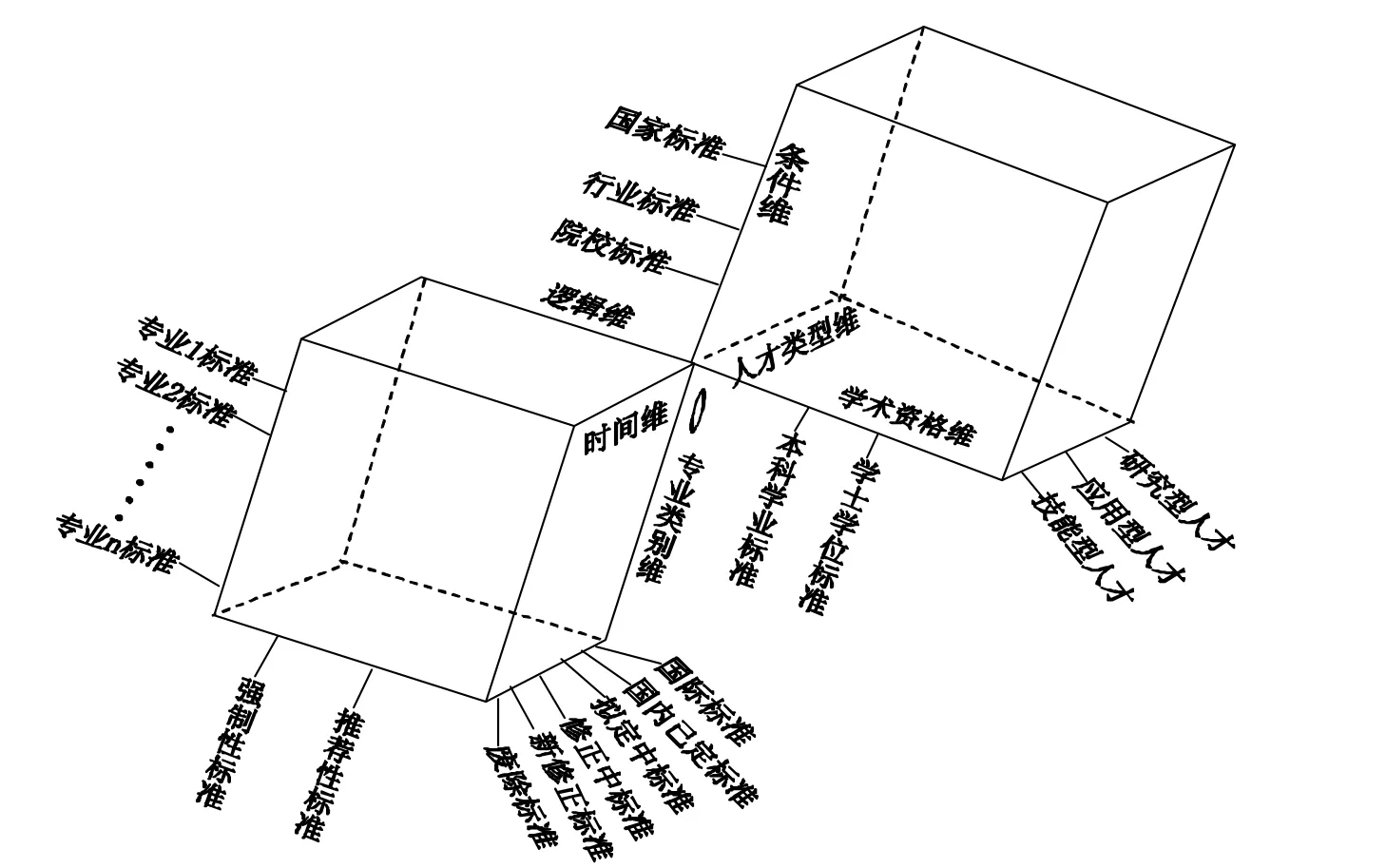

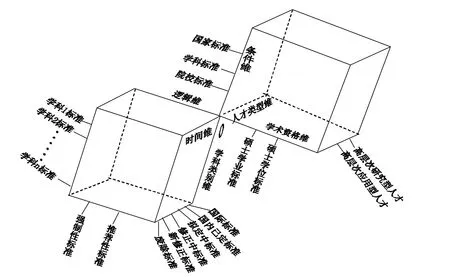

3.基于标准化视域的不同层级高等教育质量标准体系空间结构模型构建

①专科教育

专科教育在人才培养中,要使学生能够通晓本专业的基础理论和基本知识,具备从事专业实际工作的基本技能与基本能力。我国的经济社会要实现快速发展,需要大量的基础人才能够填补普通岗位和职业的需求,这些职业与岗位对基础人才的吸纳力强、需求潜力无限,为这些职业与岗位培养高素质技能人才是专科教育的主要责任。从人才类型维度看,专科教育培育的是经济社会建设需要的各类实用型技能人才。学术资格维方面,专科教育的学术资格标准主要是学历资格规范,也就是毕业的要求。就标准中的条件维度而言,专科教育质量标准可划分成国家标准、行业标准与院校标准等3 个类别。

按照高等教育质量标准体系六维空间结构模型,从学术资格维、人才类型维、专业类别维、条件维、逻辑维与时间维共6 个维度,建构专科教育质量标准体系六维空间结构模型,以为国家、高校、专业制定专科教育质量标准提供参考。不同专科院校应依照自身培养目标与人才类型制定不同的专业标准,同时要注意避免趋同化,确保特色化发展、区别化发展。

②本科教育

伴随高校的发展、高等教育系统的分化,本科教育衍化为多个类型,一是以精深理论基石的精英本科教育,关注学科的通识教育、着重培育学生的综合素养,以培育各行各业精英人才为愿景,并不关注某一方面专才的培育。由于精深理论只适宜于少数人研习,这样的本科教育是以激烈的竞争选拔为基础。二是以精深理论向应用衍化过程中所形成的中间知识为基石的大众化本科教育,着重于夯实的专业熏陶,培育专业化水准较高的专门性人才。中间知识适宜于更多人研习,但并非所有人都适合,是高等教育大众化演进的知识根基。三是基于应用知识的普及性的、以职业成长为导引的本科教育,这种本科教育关注职业导引的应用技能培训,培育以解决实际问题为导向的人才,使学生具备就业所需的职业技能,应用知识适宜于多数人研习,可拓展至社会的方方面面,是本科教育普及化发展的知识根基。总体来看,本科教育属于素质教育,培育的是复合性应用型人才,实现受教育者的全面发展。

图3 专科教育质量标准体系六维空间结构模型

学术资格维方面,学术资格标准主要涵盖学历资格规范、学位资格规范。学历资格规范就是学业标准,也就是毕业所需达到的条件,学位资格规范就是学位标准,是对受教育者学术成果的社会评价与学术规范。本科教育有两类学位授予类别,学术性学位与专业学位。学术性学位标准以理论知识为价值引导,以培育研究型本科人才为主,依照学科门类发放学士学位。专业学位标准是以职业为价值引导,以培育应用型人才为目标,主要严循专业类别发放学士学位。在高等教育全球化的今天,本科学位授予资格类型也要逐步多样化,增添本科专业学位的专业类别,以更好的从供给侧满足经济社会对应用型技术人才的需要。就标准中的条件维度而言,本科教育质量标准可划分成国家标准、行业标准与院校标准等3 个类别。

按照高等教育质量标准体系六维空间结构模型,从学术资格维、人才类型维、专业类别维、条件维、逻辑维与时间维共6 个维度,建构本科教育质量标准体系六维空间结构模型,为国家、高校、专业制定本科教育质量标准提供参考。

图4 本科教育质量标准体系六维空间结构模型

③硕士教育

硕士教育主要培育人才能够全面发展,于所在学科内掌握扎实的基础理论与系统的专门知识,具备从事科学研究、教学活动或独立开展专门技术工作的才干。硕士研究生培养类型多样,以应用型、复合型人才为主。

学术资格维方面,学术资格标准主要涵盖学历资格规范、学位资格规范,硕士教育有两类学位授予类别,学术性学位与专业学位。学术性学位标准以学术理论为导向,以培育高层次研究型人才为主,依照学科发放硕士学位。专业学位标准是以职业为导向,以培育高层次应用型人才为目标,主要严循学科类别发放硕士学位。就标准中的条件维度而言,硕士教育质量标准可划分成国家标准、学科标准与院校标准等3 个类别。

按照高等教育质量标准体系六维空间结构模型,从学术资格维、人才类型维、学科类别维、条件维、逻辑维与时间维共6 个维度,建构硕士教育质量标准体系六维空间结构模型,以为国家、高校、学科制定硕士教育质量标准提供参考。

图5 硕士教育质量标准体系六维空间结构模型

④博士教育

博士教育培养专业领域的高层次创新菁英人才,深入掌握专业理论,能对专业知识进行综合应用,发展出良好的科学创新意识和科学能力。

从人才类型维看,学术型博士学位研究生能够独立开展科学研究及相关活动,可在科学研究、专门技术上做出创造性成果,属于高层次研究创新人才,专业型博士学位研究生能够解决复杂专业技术问题,可开展技术创新,实现科技成果转化,、有能力规划、组织实施技术研发活动,可在产业发展、技术进步上做出创造性成果,属于高层次应用创新人才。

按照高等教育质量标准体系六维空间结构模型,从学术资格维、人才类型维、学科类别维、条件维、逻辑维与时间维共6 个维度,建构博士教育质量标准体系六维空间结构模型,以为国家、高校、学科制定博士教育质量标准提供参考。

图6 博士教育质量标准体系六维空间结构模型

三、基于标准化视域的高等教育质量标准体系的机制建构:“规范、保障”相协调

(一)规范机制

学位资格标准通常是由国家制定宏观标准架构。《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》是高校授予学位标准的国家标准架构,但我国现行的学士、硕士、博士三级学位,与高等教育的不同层次相关联,但高等教育中的专科教育,专科毕业生没有对应的学位,否定了专科教育的高等教育属性,在高等教育国际化的今天,许多国家都对专科毕业生授予副学士学位,我国专科毕业生没有学位,难以同国际高等教育接轨,只有将学位制度引入专科教育,把学生的学业考查与就业选择同学位相关联,从而推动专科教育的发展,教育质量的提升,也有利于专科生的职业发展,满足国家发展战略的需要,产业结构升级的需要,人才跨国流动的需要,还可以扭转我国专业学位主要集中于硕士层级、欠缺其他层级专业学位的局面,改变社会轻视专业学位、重视学术性学位的观念。因此需要修正《中华人民共和国学位条例》,设置副学士、学士、硕士、博士四级学位,厘革各级学位标准的内涵,以顺应经济社会发展对高等教育的综合需要。院校层面,要在国家学位标准架构下结合本校的实际情况,设定学术资格标准,明确对副学士、学士、硕士、博士学位的具体授予条件。

学科专业标准是学术资格标准在学科专业上的具体要求。学科质量标准是从知识、能力、素质、师资队伍等方面构建学科发展的质量架构,是学科建设的依据,学科质量标准要反映国家的教育政策,关注一流学科的建设,为拔尖创新人才的培育、双一流的建设提供保障。专业质量标准是从知识、能力、素质、师资队伍、教学条件等方面构建专业发展的质量架构,是教学活动开展、课程设置的依据,专业质量标准要反映国家的教育政策,应关注人的全面发展,关注人与社会的融合,专业质量标准的要求要顺应人才成长的规律,为创建一流专业提供专业质量保障。社会对人才有着多元的需求,人的发展有着各种可能,不能用一个标准培育人,也培养不出千人一面的人,因此,院校层面,高校要依照国家的学科专业标准,根据本校学科专业的实际发展情况,制定各专业的质量标准,作为本校专业人才培育的行动指南,在专业质量标准中,要秉持多元的质量观,符合自身的专业定位与发展目标,体现本校的专业特色。②

(二)保障机制

1.加强高校内部质量保障机制建设

我国高校内部质量保障体系建设中,可在高校领导层中,设置教务长,司职管理包括教育质量保障等学术事务,教务长所在机构全面管理学术事务,从规划到实施,监督到考评,具体管理学校评估、学科评价、教育发展研究、教育政策调查及反响,对自身发展状态设置详实的数据信息库,使得高校能对自身质量做到心中有数、有章可依、对症下药、有序展开,从而可以有效组织内部的质量保障活动。

同时,要发挥教师队伍在质量保障中的功效。增强高校学术权力,发挥教师在质量建设中的积极性与能动性。还要关注学生的质量体验与反馈。不仅要关注在校生的满意度,也要注重毕业生对母校的满意度,从而使高校不仅注重当前的教育质量,还注重教育质量的长久影响。

2.加大制度保障

法律作为对高等教育管理的有效制度工具,直接限定了高等教育质量管理的能力空间,通过法律对高等教育质量标准体系建设进行规范,正式的高等教育质量标准体系制度应当对管理的主体、对象、内容、程序与后果等做出明文规范,明晰高等教育多元利益相关主体的权利与义务。一要严肃整顿高等教育现行法规,及时修正、废止不符合时代需要的法律体系。在高等教育质量管理践行中,政府要保障高等教育活动的公平公正,为高等教育活动打造优良的法制环境,惩治高等教育质量管理的失当行为,确保学生的基本教育权利。二要推动《高等教育法》配套制度的立法,明晰各级政府对高等教育的管理权限与管理范围,严格界定政府与高校在高等教育质量管理中的权利,以法律的形式规范高等教育质量管理中各主体的责任与义务。在高等教育质量管理活动中,由于《高等教育法》欠缺实际可执行性,因此要完善与《高等教育法》相关的高等教育质量管理的配套制度,及时修正不符合高等教育发展实际、不利于高等教育质量提升的相关制度体系。三要严格贯彻执行有关高等教育质量管理政策。有了规范的法律法规,若政府主管部门不能严肃的贯彻执行,还是难以推动教育质量的提升。因此,要建立健全高等教育质量管理法规的落实监督机制,切实使高等教育质量管理有法必依。③

3.增强政府保障

高等教育质量不仅关涉政府、高校的利益,而且也关系到社会与民众的利益,这就需要多元利益相关主体共同参与高等教育质量评估。我国当前的高等教育质量评估还不能与政府完全摆脱干系,但是政府有责任有义务引导与规范社会参与质量评估,引导并支持高等教育质量评估中介组织建设,建立健全由教育评估专家为主体、吸纳利益相关者参加的高等教育质量评估队伍。政府要对高校进行分类评估,分层评估,评估方案与运作要符合高等教育发展规律,注重高校共性的同时,不忘高校的个性发展,对高校进行分类指导、分层指引,鼓励高校准确定位、发挥区位优势、资源亮点、办出风格,进而实现高校间的有序竞争,激励高校提升教育质量。同时,要增加高等教育经费投入水平,发挥政府对高等教育质量的经济保障功能,改进高校办学条件,我国高等教育经费主要源自政府,政府有责任为高等教育活动提供充足的经费撑持,在预算内确保对高等教育经费投入的持续增加,保证高等教育发展的基本需要。同时,政府还要经由改革财政拨款方式,引导高校不断提升教育质量;经由经费监管与审计制度鞭策高校以教育优先为原则合理配置使用资金;可采取教育专项经费制度,用于高校硬件建设,改观办学条件,为学生提供优良的受教育环境。还要健全以政府投资为主、社会多渠道筹措高等教育经费的资金投入体系,为提高教育质量提供充裕的经费保障。④

4.社会参与保障

我国高等教育质量标准体系的建设,需要引入社会参与,我国高校尚未构建公共治理机制,高校只需对主管的政府部门汇报,只需对主管的政府部门负责,关于高等教育质量究竟如何,只是政府与高校的事,社会对高等教育质量摸不着头脑,社会对高等教育质量不享有知情权,也就无从对高等教育质量进行监督。因此要赋予社会对高等教育质量的知情权,建构高校公共治理机制,破除政府和高校间的排外性交互,让社会参与到高等教育质量标准体系建设中,形成政府、高校、社会间的三元质量结构,形成多元监督的合理,纾缓对政府的单一路径依赖。社会参与高等教育质量保障超越了政府单一质量保障的主体局限,导入了产业界、投资者、家长、中介组织等多元的高等教育利益相关者,把对高校质量的审查结果对社会公布,社会可以直接监督高校办学质量,从而激励高等教育质量的提升。⑤

注 释:

①Hall A.D.. Three-Dimensional Morphology of Systems Engineering [J]. Systems Science & Cybernetics, 1969,5(2):156-160.

②王定华.世界格局变革下我国本科教育发展的若干方略[J].教育研究,2020,(08):85-95.

③贺祖斌.论高等教育高质量发展的十大要点[J].高校教育管理,2020,(09):42-48.

④张发旺.区域高等教育协调发展:多维目标选择与战略统筹机制[J].中国高教研究,2020,(08):6-10.

⑤范 蔚,王 钿.我国教育资源共建共享研究概述[J].兵团教育学院学报,2020,(02):33-38.