败酱本草考证

任天航,赵 琳,韩丽颖,刘 莹,牛 野,谢 明

(辽宁中医药大学 药学院,辽宁 大连 116600)

败酱是我国的传统中药,性辛、苦,微寒,具有清热解毒、祛瘀排脓的功效,其功效确切、疗效显著,为临床常用中药。《中国药典》2015年版四部收载了败酱与败酱草两个药材品种:“败酱为败酱科植物黄花败酱PatriniascabiosaefoliaFisch.的干燥全草,败酱草为败酱科植物黄花败酱PatriniascabiosaefoliaFisch.或白花败酱PatrininavillosaJuss.的干燥全草。”[1]败酱草的使用古今存在着很大差异,为正确应用,进行败酱本草考证具有重要的理论意义和应用价值。本研究查阅了主流本草以及相关史料,并结合现代文献报道,从败酱的名称、用药部位、白花败酱的基原三个方面进行考证,以期为败酱的临床应用和安全性保障提供本草学支持。

1 败酱的本草考证

1.1 败酱的名称考证

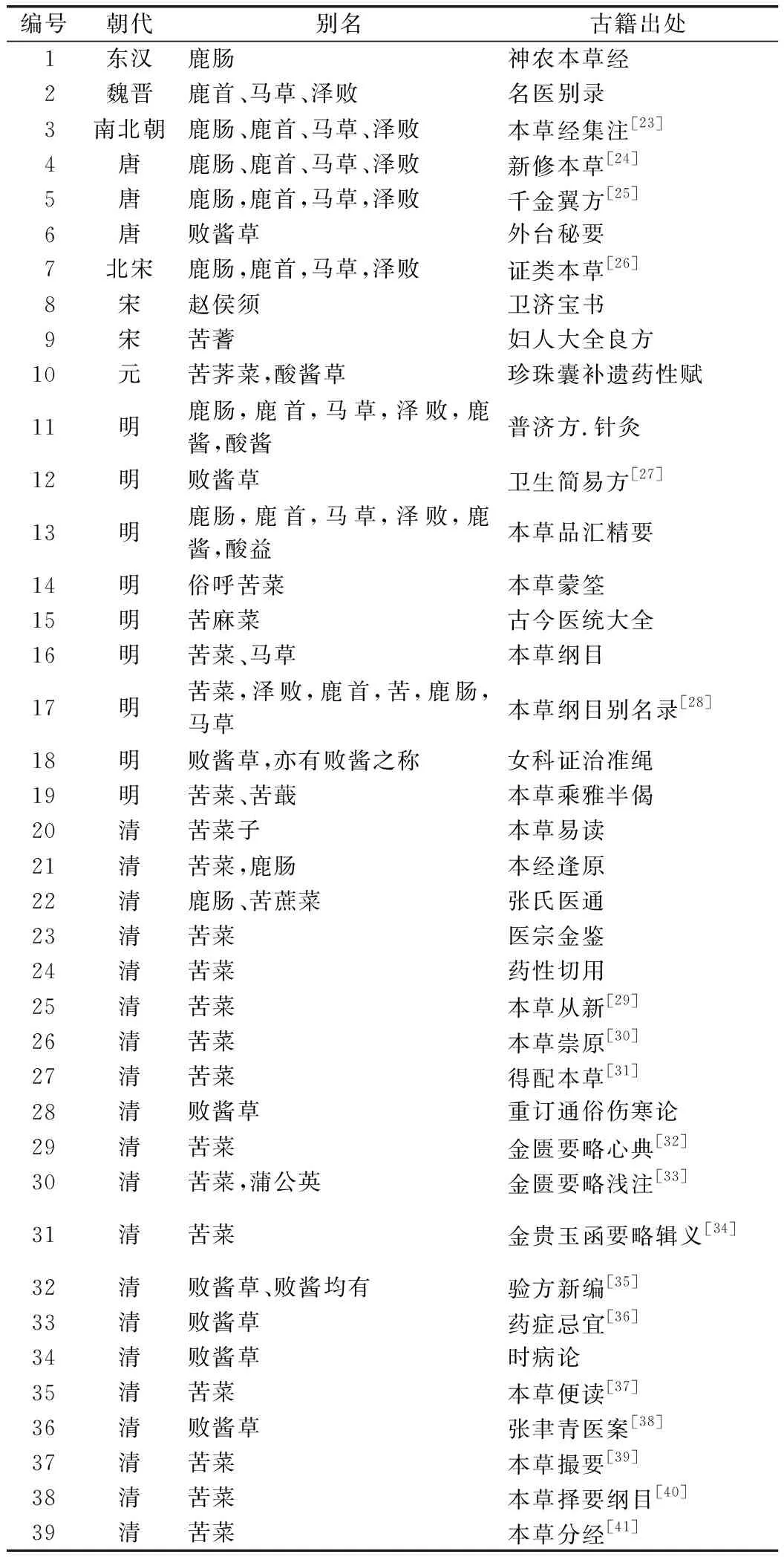

败酱作为药材最早收载于《神农本草经》,被列为中品,一名“鹿肠”[2];至魏晋时期,《名医别录》云:“一名鹿首,一名马草,一名泽败。”[3]到了唐代,《外台秘要方》记载的“木占斯散”,组方用到了“败酱草(一两)”[4],首次出现败酱草一名,《刘涓子鬼遗方》称木占斯散为“消痈排脓之散方”,并记载:“若痈及疽之不能发坏者,可服。疮未坏,去败酱。已发脓,纳入败酱。”[5]其排脓之功效与今日之败酱功效相同。至宋代,《卫济宝书》提到了“赵侯须散”:“赵侯须即败酱草。”[6]《妇人大全良方》称“苦蓍”[7]。至元朝,《珍珠囊补遗药性赋》记载:“苦荠菜,酸酱草。”[8]到了明代,《普济方·针灸门》云:“酸酱。”[9]《本草品汇精要》又名:“酸益。”[10]《古今医统大全》称:“苦麻菜。”[11]直至《本草蒙筌》记载:“俗名苦菜,多生山谷中。”[12]其后李时珍又描述:“南人采嫩者曝蒸作菜食,味微苦,而有陈酱气,故又名苦菜,与苦荬、龙葵同名,亦名苦菜,与酸浆同名,苗形则不同也。”[13]据此认为败酱植物的名称出现混淆应从明代开始,李时珍的描述更加深了后人对于苦菜即败酱的误解。相继出现了如《本草乘雅半偈》所载“苦蕺”[14]、《本草易读》中“苦菜子”[15]、《张氏医通》中“苦蔗菜”[16]等别称,自清朝以来,败酱的名称逐渐分为两种,其中《本经逢原》[17]《医宗金鉴》[18]《药性切用》[19]等书籍称其为“苦菜”;而《女科证治准绳》[20]、《重订通俗伤寒论》[21]《时病论》[22]等书称其为“败酱草”。见表1。

表 1 败酱草别名及出处

古代医籍中对败酱草名称的记载,清之前基本均为“败酱”(个别书籍除外),自清代开始部分书籍称“败酱草”,因此本研究认为“败酱”的正名仍应称之为“败酱”。

“苦菜”一词自《本草纲目》之后,广泛流传,李时珍曰:“节间生叶,四散如伞。颠顶开白花成簇,如芹花、蛇床子花状。结小实成簇。”根据其形态所述者为白花败酱,因此本研究认为《本草纲目》中的描述,将苦菜名称与败酱名称混淆,导致后世败酱与苦菜药材发生交叉混淆,此为李时珍造成的歧义,应将苦菜和败酱区分应用。

1.2 败酱的药用部位考证

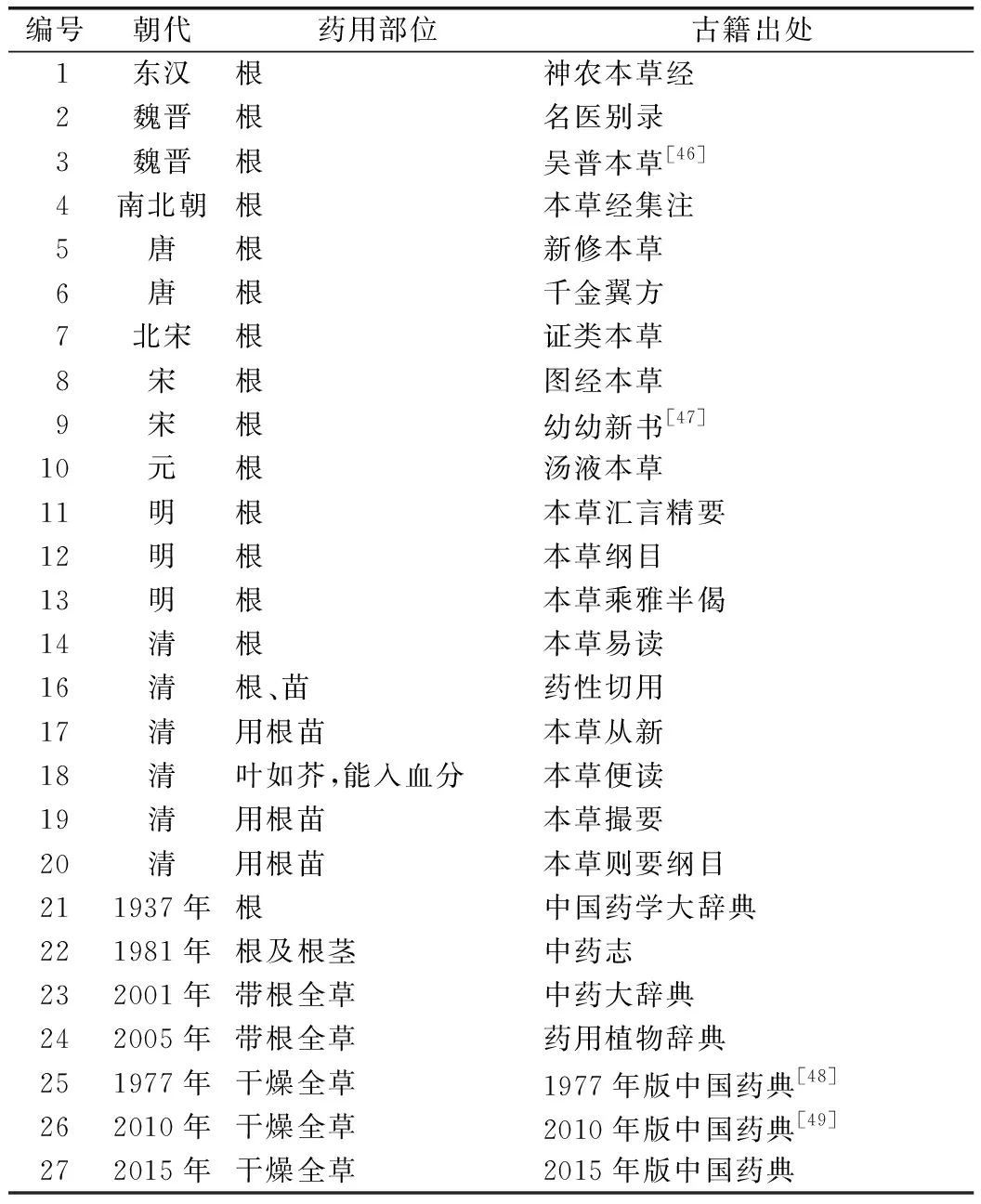

《名医别录》云:“八月采根,曝干。”明代以前《图经本草》《本草经集注》《本草纲目》《新修本草》等主流本草均沿用了这一说法。直到《本经逢原》一书,书中清代医家张璐有云:“徽人采取笮干,曰苦笮菜,惜乎,不知治疗之功用也。”但此处并未说明榨取哪个部位,而且也未作药用;《药性切用》中首次提出“取根、苗用”,根苗即指植物的根和最初破土长出的部分,仍以根为药用部位;而后《本草从新》《本草则要纲目》《本草撮要》也沿袭了“用根苗”这一说法。《本草便读》一书曾云:“败酱辛、苦、咸、微寒,一名苦菜。叶如芥,其色青紫,能入血分。”可见清代医家张秉成也认为败酱叶有活血之功效。

至近现代,败酱的药用部位分为两种,一种为根入药,一种为全草入药。其中《中国药学大辞典》记载为根部入药[42],《中药志》记载为和根及根茎入药[43]。自1977年版《中国药典》始收录败酱,均为干燥全草入药,而后《中药大辞典》[44]《药用植物辞典》[45]均收载为全草入药。见表2。

表2 历代败酱药用部位及古籍出处

综上所述,经过对古典文献的仔细比对,本研究得出以下结论:历代有关败酱的药用部位主要分为两个时期,明代以前记载败酱为根部入药,至明清时期,部分古籍记载了败酱的药用部位为根部、叶、苗等入药。至近现代《中国药典》1977年版开始收载为全草入药,但却缺少历史依据及本草理论的支持,因此本研究认为这是1977年版药典的记载错误,应更正为:古代所记载的败酱以根部入药,对于败酱全草入药仍有待深入研究。

2 白花败酱的基原考证

白花败酱收载于1977年版《中国药典》正文,之后各版《中国药典》均收录于附录中。在《中国植物志》[50]中黄花败酱被新拟为败酱PatriniascabiosaefoliaFisch.ex Trev.,白花败酱则被当做败酱属植物攀倒甑P.villosa(Thunb.) Juss.。通过文献研究发现,《新华本草纲要》考证认为攀倒甑即败酱科败酱属植物白花败酱[51],《浙江植物志》第六卷白花败酱别名项下也有攀倒甑之名[52]。《湖南省中药材标准》也称“败酱是攀倒甑P.villosa(Thunberg) Jussieu.的干燥全草”[53]。《中国药典》中黄花败酱、白花败酱的名称是根据植物的古代文献中本品植物花的颜色而定名的;而《中国植物志》中植物攀倒甑P.villosa(Thunb.) Juss.名称来源于《图经本草》[54]和《植物名实图考》[55],苏颂曰:“攀倒甑,生宜州郊野。味苦、性寒。主解利风雍、热盛烦渴、狂躁。春夏采叶,研捣,冷水浸,绞汁服之,甚效。其茎、叶如薄荷,一名斑骨草,一名斑杖丝。”清代吴其濬在《植物名实图考》中也有关于攀倒甑的记载:“按攀倒甑,湖南土呼攀刀峻,声之转也,形正似大叶薄荷,茎圆,枝微紫,对节生叶,梢头开小黄白花如粟米。”其中“春夏采叶”与宋朝时期白花败酱的根部入药不符,而且“枝微紫”也不是白花败酱的植物形态;而《中国植物志》中攀倒甑的描述与白花败酱的形态相一致:“聚伞花序组成顶生圆锥花序或伞房花序,分枝达5~6级,花序梗密被长粗糙毛或仅二纵列粗糙毛,花冠钟形,白色,本种根茎及根有陈腐臭味。”所以本研究认为《中国植物志》所载攀倒甑不是败酱科植物白花败酱;而《中国药典》中败酱的基源植物为黄花败酱PatriniascabiosaefoliaFisch.或白花败酱PatrininavillosaJuss.的名称较合理,因此植物学工作者与药学工作者非常有必要结合起来。笔者建议将《中国植物志》中“败酱(新拟)”种下增添为黄花败酱PatriniascabiosaefoliaFisch.与白花败酱PatrininavillosaJuss.。

3 结语

本研究认为:①败酱的药用部位,应当沿袭古代所记载的根部入药,对于全草入药,应进行深入研究;②建议以“败酱”取代“败酱草”作为败酱的正式名称,各相关书籍应更正这一点;③应取消部分地区将攀倒甑作为白花败酱的用药习惯。中药败酱在使用时,为保证其临床用药的准确性与安全性,药材的来源鉴别、混伪品的鉴别显得尤为重要。败酱的用药部位失当、来源混乱,可导致其临床疗效得不到保证,药材产地、药材市场、药企及其饮片厂、医院都应严格为质量把关,严格鉴别区分,杜绝混淆品的使用。