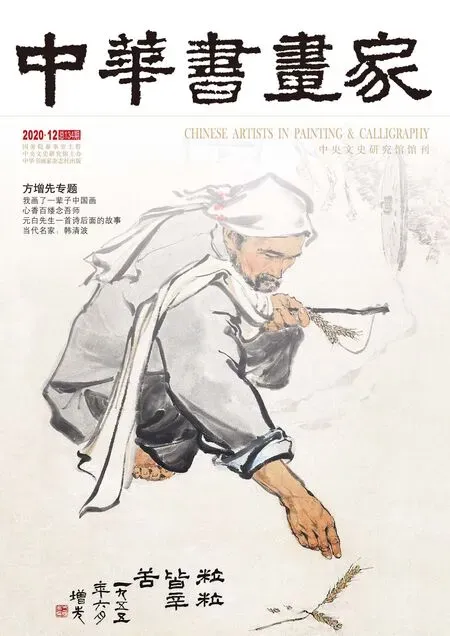

落花无言 人淡如菊

——韩清波书法风格探析

□ 梁秀亭

韩清波,1963年生,山西榆社人。现为中国书法家协会理事、青少年工作部副秘书长,山西省文学艺术界联合会副主席、书记处书记,山西省书法家协会驻会副主席、秘书长。

韩清波 杜荀鹤《题弟侄书堂》 纸本 2009年

文化是书法的灵魂。就文化心理结构和心理定势而论,每一个有传统文化背景的书法家,都必然具有“根”文化的遗传基因。书法的品味取决于作品的文化意蕴,而文化意蕴又来自于书家的学养品性。韩清波深受儒家传统文化的浸染和熏陶,他的书法风格充满了高古、清逸、含蓄、秀美的审美趣味。

韩清波擅长隶书、行书。其隶书主要筑基于汉碑。秦汉是隶书的天堂。隶不入汉,则终为俗格,这是后世隶书欲达新的高度而绕不开的铁律。韩清波的隶书熔《张迁碑》《石门颂》《礼器碑》《曹全碑》等于一炉,既兼容并蓄,又独具一格。他的隶书取法高古,朴拙厚重,端庄肃穆,疏朗规整,又汲取汉简帛书的笔意,其简隶具有写意的风神,意态潇洒,飘逸秀丽,并在隶书中掺入篆籀,气势雄强,骨力洞达,跌宕生姿。结体扁平、工整,富有装饰性,在章法上横向布阵,四方伸展,使隶书的扁平结构增强了纵横的活力,使骨架凝聚着沉稳雄健的力度,同时在平稳中又突出隶书横向伸延的态势,左右开张,对比呼应,参差均衡,聚散有度,彰显擒纵的变化。蔡邕在《九势》中云“藏头护尾,力在字中”。清波用笔古质、绵里藏针、蚕头雁尾,“印印泥”力透纸背,线条有力度、有弹性,刚则铁画,媚若银钩。笔墨古厚然不失灵动,隐约中透出活泼、生动的情致意趣。在隶书创作中,他既溯本追源,回归秦汉的脉息,对传统做出理性的感应,宗汉碑法度,取摩崖气象,尚简书意趣,不断地思索,寻觅对隶书本质的深刻认识和理解,又创新而不离渊源,笔墨当随时代,以新的理念来引领、支撑他的作品,勇于攀登新的艺术高峰。

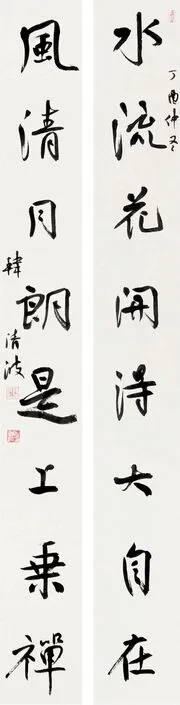

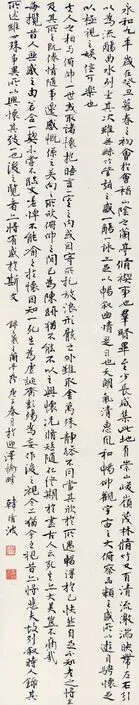

苏东坡云“真生行,行生草”。行书介于楷书和草书之间。王羲之的《十七帖》尽管是行书,然入笔之处都是楷书的方法。赵孟頫写的篆隶以及章草行书也都是以楷书的笔法写成。韩清波具有扎实的楷书基础,他的行书追求一种凝重和飘逸相结合的风格,或典雅端庄,或流畅奔放,甚至“行书亦当楷书写”(启功)。他以平正为主体而追求险绝;平正、险绝,复归平正。行书、草书是一种动态的书体,动中寓静是行草书的至高境界。韩清波的行书时而急如暴雨旋风,时而涩如老树挂藤,既在流畅中求波磔变化,又在盘旋飞舞中有清醒的理性驾驭,干笔不枯,湿笔不滑,重墨不浊,淡墨不薄,将书法中的虚实、大小、欹正、浓淡等对立矛盾的因素,都辩证地、和谐地统一起来,并加以有机地运用,暗合了“一阴一阳之谓道”的道家哲学的深层智慧。

老子曰“致虚静,守静笃”,司空图云“落花无言,人淡如菊”。“静”是中国传统美学中一种优雅的境界。在韩清波的书法作品中有一种清气、静气、逸格、古意。一痕山影淡若无,大音稀声,大象无形。清波在人品上艺术上不是那种狂放不羁、锋芒毕露、指点江山的一类,而是敬畏传统、静观浮云、参禅悟道的苦行僧。他的书风不急不躁、不温不火、简洁淡泊、憨厚朴拙,青灯古佛的恬淡,牧歌短笛的悠扬,其筋、骨、气、神、韵,宛若俄罗斯油画般沉甸甸的质感。他在书法中养心、养气、养性、养情,舒缓平和,从容淡定,从简单到复杂,最后回归单纯,高蹈风尘外,寻求精神上的诗性栖居。

“何处渔歌惊梦醒,一江凉月载孤舟。”韩清波的名字可谓他人品、艺品的写照,清清的波水。大雪无痕,静水深流。清凉的月色下,一弯清清的波水在涓涓地流淌……■

韩清波 殷甲秦札七言联 纸本 2016年

韩清波 精神学问七言联 纸本 2019年

韩清波 水流风清八言联 纸本 2017年

韩清波 摘录论语句 纸本 2015年

韩清波 揽湍听无八言联 纸本 2019年

韩清波 王羲之《兰亭序》 纸本 2020年

韩清波 习总书记语 纸本 2018年

韩清波 周傅诗句 纸本 2016年