李奎报汉诗对李山甫诗歌的接受

田 清

(宁夏大学 人文学院 ,银川 750021)

李奎报(1168—1241),字春卿,号白云居士,是朝鲜高丽中期著名文人,有诗文集《东国李相国后集》存录诗歌作品两千余首,被称为“朝鲜的李太白”,一生热爱中国汉诗传统并深受影响,于其诗文中可见其十分推崇陶渊明、李白、杜甫等10人。李山甫,晚唐诗人,两《唐书》无传,约生于文宗开成元年(836年),卒于昭宗光化二年(899年)后。今存诗98首。李奎报汉诗创作在一定程度上也受到晚唐诗人李山甫的影响,其诗歌创作及文学批评遗存着李山甫的诗学观。本文拟从二者的文本细读出发,在系统整理、概括二者诗歌观点、特征的同时,尽量详细而系统地阐述李奎报对李山甫诗歌的接受情况。

一、研究现状

朝鲜四大汉诗人之一的李奎报自幼即热衷于中国经史百家、佛书道义,潜心研习中国文学,推崇陶渊明、李白、杜甫、白居易与苏轼等诗人,其创作也多受中国文化影响。

林贞玉的《李白与李奎报对月亮的审美意识之比较》一文对李奎报与中国诗人进行了较为全面的比较研究,该文从李奎报对李白的接受入手,比较两位诗人对月意象的审美意识[1]。邹志远《论白居易对高丽诗人李奎报晚年诗歌创作的影响》论述了白居易的为人为诗对李奎报晚年诗歌的诗意、诗语、诗体、诗律的影响[2]。衣若芬《苏轼对高丽“潇湘八景”诗之影响——以李奎报〈虔州八景诗〉为例》一文以李奎报的《虔州八景诗》为例,论及苏轼对高丽文学的影响[3]。朴风奎的《杜牧诗文在朝鲜半岛的流传及其影响——以李奎报为例》从文学主张、文学创作和创作手法三个方面探讨杜牧对李奎报产生的影响[4]。文慧的《李奎报与白居易之禅诗比较》在文中对李奎报与白居易的禅诗进行了比较,研究了两位诗人诗歌作品中体现的禅理[5]。马晓倩《李奎报对杜诗的接受研究》探究了杜甫的现实主义诗风对李奎报的汉诗艺术表现风格及文学观的影响[6]。

研究著作方面,李岩在《中韩文学关系史论》第七章《李白、杜甫等中国名家对高丽文学的深远影响》第二节《“海东谪仙”李奎报诗中的李白》中,对高丽的“李太白”做出了介绍,李奎报在诗歌创作中多次流露出对李白的仰慕,其诗歌风格、内容、形式上也多受李白影响,由此更为系统而全面地看出李白对李奎报诗歌创作的影响[7]。金宽雄、金东勋的《中朝古代诗歌比较研究》第二章中分别将李白、杜甫、白居易等诗人对李奎报汉诗创作的影响进行深入研究[8],但作者在论著中将李奎报置于朝鲜诗歌整个文学环境之中,在研究中缺乏中国诗人与李奎报文学作品之间关系的精确研究,可见针对李奎报汉诗的研究仍需深入。

二、李奎报对李山甫诗歌主张的接受

高丽时期李山甫诗歌的接受状况,体现于其作品在高丽的传播及文人对李山甫及其作品的认识程度上。约1291—1300年间高丽朝的一部唐代律诗精选集《夹注名贤十抄诗》中,辑录了37位诗人的七律300首,其中收录李山甫10首诗,可见李山甫的影响已远及高丽。李山甫在诗歌创作上主张“两句三年得,一吟双泪流”的苦吟风尚,他在《早秋山中作》《夜吟》《酬刘书记一二知己见寄》《遣怀》等诗中阐述了自己的诗歌主张,如他说道:“至道亦非远,僻诗须苦求”(《早秋山中作》)、“终篇浑不寐,危坐到晨钟”(《夜吟》),强调现实主义的创作方法,也可见其严肃执着的作诗态度。另外在复古与创新的关系上,李山甫主张“身闲偏好古,句冷不求奇”,即在继承古之精华的同时亦要创新,但创新绝不等同于乖僻晦涩。

李奎报(1168—1241),字春卿,号白云居士,幼年时即被唤为“奇童”,广读经史百家、佛道两教、诗词律赋之书。唐宋诗人如李白、杜甫、白居易、李山甫、王安石、苏轼等诗人对李奎报之诗学、诗歌思想内容及艺术手法的形成与发展产生了不可小觑的影响。李奎报在《东国李相国后集卷第十一》杂议中《李山甫诗议》载:“《诗话》又载李山甫览汉史诗曰:‘王莽弄来曾半破,曹公将去便平沉。’予意谓之此佳句也。有高英秀者讥之曰:‘是破船诗也。’予意以为凡诗有言物之体者,有不言其体而直言其用者。山甫之寓意,殆必以汉为之船,而直言其用曰,半没平沉也。若其时山甫在而言曰:‘子以吾诗为破船诗,然也。’予以汉拟之船而言之也,而善乎子之能知也,则为英秀者。其何辞以答之耶。诗话亦以英秀为恶喙薄徒,则未必用其言也。但诗话不及是议,予所未知也。”[9]相隔百年的李奎报在议论李山甫诗歌时赞其《读汉史》一诗中“王莽弄来曾半破,曹公将去便平沉”为佳句,并表明自己的诗学观点,即李奎报认为但凡诗歌有谈论事物的本质的,也有越过本质直接谈论事物的作用的。

同时,李奎报也同李山甫一样主张诗歌是现实的反映,主张“缘情而发,有激于中,必形于外,而不可曷止者也。是用缘感之所发,乃拾实摭芳”(《与朴侍御犀书》),诗歌应发自内心,虽然来源于生活与现实但又不是对生活简单的复写,而是经过思考与感悟沉淀的精华。因此,在诗歌功能上,他认为诗歌应“谋及国事”(《驱诗魔文》),不应只着眼于自己的琐碎日常生活。在继承李山甫的创新思想的基础上,认为应提倡不同作家应具有独特的风格而不是千篇一律,“梨橘异味,无有不可于口者”(《答全履之论文书》),所谓“凫胫虽短,续之则忧,鹤胫虽长,断之则悲”[10]。在诗歌形式上也要有所创新,使形式与思想感情相统一,达到“含蓄意苟深,咀嚼味愈粹”的表达效果。

三、李奎报汉诗在思想内容上对李山甫的接受

(一)咏史诗

包括李山甫在内的唐末诗人在诗中普遍表现出落寞寂寥的情绪,然而在这种情绪之下,依然可见其深重的忧患意识。“中晚唐君昏臣暗,‘诗人们的忧患之思,兴衰之感,以及个人困厄,常以咏史出之。’”[11]李山甫所生活的年代便在一定意义上决定了其咏史诗的思想内容,即讽喻政治与借史抒怀。诗人以历史教训讽刺现实,干预政治,意在为统治者指明道路,实现抱负。以《游侠儿》为例:

好把雄姿浑世尘,一场闲事莫因循。

荆轲只为闲言语,不与燕丹了得人。

诗人一反人们心中的荆轲形象,将其塑造为听“闲语”哄骗的俗人,但这并非是对于历史的冷漠,而是在借荆轲之题发挥反对分裂割据之事。除以古鉴今,解决晚唐弊政,李山甫还利用咏史诗探讨自己对于历史人物及事件的思考。而李奎报的咏史诗既继承了李山甫以古鉴今、感叹身世的情感内容,还重视讽刺与批判时政,“嘲弄万类”“傲富凌贵”,具有战斗气息。李奎报32岁以前的作品,主要是以历史题材为内容的叙述诗,借古讽今以警戒当时高丽王朝的统治者。李奎报26岁时“得旧《三国史》,见《东明王本纪》,其神异之迹,喻世之所说者。然亦初不能信之,意以为鬼幻。及三复耽味,渐涉其源,非幻也,乃圣也;非鬼也,乃神也。”这部长达1 390字的五言古体诗,李奎报以东明王朱蒙、解慕漱神话为题材,欲“创国之神迹”,使后人有所观,“欲使夫天下知我国本圣人之都耳。”(《东明王篇序》)诗人通过追忆祖先“施德安民”的圣君形象,对比高丽王与英雄朱蒙的形象,揭露了当时政治的混乱以及表达诗人对武臣专制统治下苛政的批判。

除借古讽今外,李奎报还在咏史诗中寄托自己的政治抱负。李奎报虽与李山甫一样被誉为“奇童”“九岁属文”,但由于他“不事科举之文,作赋荒芜不合格律”,因此他在20岁之前迫于父命应试,均以落第作结。22岁时中状元,后又因触犯权贵而被冷落,李奎报在当时高丽黑暗政治下,其报国之心并未得到施展,只能借历史以咏怀,抒发怀才不遇的哀叹。李奎报与李山甫有着同样的仕宦经历,欲报国而无门,遭遇冷落,不为统治者所用,因此皆发出“食无鱼食无鱼”“秋菘秋蔌粗充肠”(《弹铗歌》)之叹。与李山甫不同的是,李奎报在咏史诗中更具有施德安民的慷慨与爱憎分明的担当,寓情于史,情感浓烈奔放,具有极强的现实主义特色。

(二)时事诗

从人生遭遇来看,屡试不第、沉沦下僚抑或隐居以终的经历在晚唐诗人身上已不足为奇。《南部新书》卷丁:“李山甫,咸通中不第。”[12]《唐才子传》卷八:“咸通中累举进士不第。”[13]《北梦琐言》卷一三:“山甫以咸通中数举不第……”[14]李山甫在咸通年间参加数十次科举未果,其落第诗中充斥着失意的悲伤与对不公现实的愤慨。针对科举制的现存弊端,李山甫在《下第献所知三首》中写道:

偶向江头别钓矶,等闲经岁与心违。

虚教六尺受辛苦,枉把一身忧是非。

青桂本来无欠负,碧霄何处有因依。

春风不用相催促,回避花时也解归。

在此,科名蹭蹬的李山甫表达出了“少无适俗韵,性本爱丘山。误落尘网中,一去三十年”的悔恨,即数十年落入科举制的羁绊中无法逃脱,流离于故园与京都的轮回中,违背了自己隐居垂钓悠闲自在的生活愿望,最后只落下一身无用的操劳。在诗中记录战争的残忍与罪恶,如在其《兵后寻边三首》中,将战后惨状刻画得淋漓尽致:

卷地朔风吹白骨,柱天青气泣幽魂。

自怜长策无人问,羞戴儒冠傍塞垣。

“血痕”“白骨”“幽魂”等死亡意象充斥在整个“萧索黄沙图”中,批判战争打碎了人民的生活,致使人民陷于水深火热之中,末句“自怜”二字再次归结到自己无明君赏识的落寞心情。李山甫针砭时事,勇于揭露批判科举、藩镇割据等弊政,但综观其诗,其批判多从自身遭遇出发,多为呻吟个人穷愁失意的怨苦之音,仅将黑暗社会作为抒发愁苦之背景,“济苍生,救黎民”的热切稍显淡薄。相比之下,李奎报时事诗的矛头同样指向黑暗的政治现实,且将底层民众生活作为美感观照的主位对象,更具有“何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足”的担当。

12世纪末13世纪前半期的高丽社会与李山甫生活的晚唐一样,都是充满动荡,矛盾激化的时期,流放生活更让他认清现实,切身体会底层民众所遭受的压迫,他在时事诗中多反映劳苦百姓的悲惨生活与官场的黑暗。在《十月电》中,李奎报将冬天打雷视为吉兆,预示着能够把敌人击退,足可显其杀敌心切。当得知战胜的消息后,他喜极难眠:“胡骑犹未歼,夜卧难交睫,邮筒疾似飞,报道官军捷。一国喜浓浓,簇贺如云合。”(《闻官军与虏战捷》)李山甫的时事诗多以揭发和批判科举弊政为内容,借以抒发自己不得志的愤懑,与李山甫的时事诗相比,李奎报一方面继承其反映现实的思想主张,在描写现实的同时抒发自己的情感。另一方面拓展了现实的题材,将农民生活、家国存亡、贪官污吏等题材展现得更加清晰具体,在感情寄托上也不局限于自身的坎坷起伏,而能够站在下层人民的视角来反映现实,实为可贵。

四、李奎报汉诗在艺术表现上对李山甫的接受

(一)体裁:七律的新变

李山甫的七律诗多以组诗的形式出现,展现出刺时愤世的创作风格,借数字入诗创造出和谐工整的结构美与朴实流丽的艺术美,如《上元怀古二首》《曲江二首》《寒食二首》等,以此形式增加诗歌在咏史、咏物等方面的表现力,充满豪放雄健之气。李奎报继承了李山甫七律中平易、通俗的一面,也善以组诗的形式来写律诗,如《重游北山二首》《复和二首》等诗,增加了诗歌的表现力及深广度。此外,李奎报在继承李山甫七律诗创作手法的基础上,还以七律诗抒发个人情感与抱负,借数字入诗来抒写哲思。李奎报扩大了七律诗的表现范围,将内心情感融入其中,多抒发其怀才不遇的愤懑之情。

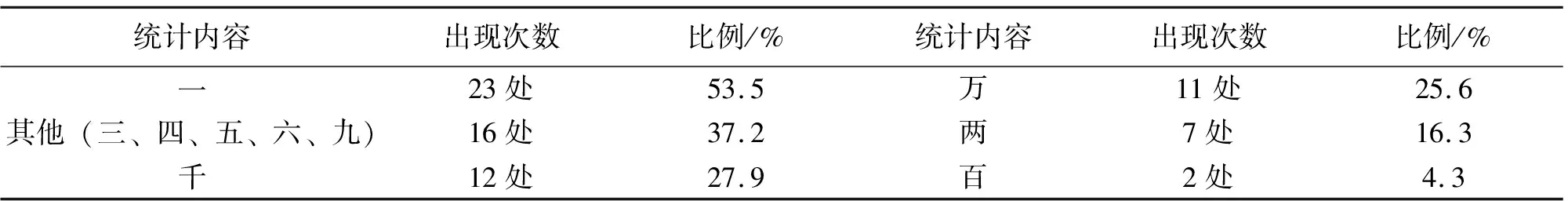

在以数字入诗方面,李奎报继承了李山甫借数字营造气势,构建回环往复的艺术结构这一手法,显现出其七律诗创作的别具一格。在李山甫现存的约55首七律诗之中,有43首以数字入诗,约占78.2%,充分体现出李山甫的独特艺术特征。其中23处用“一”字,多用以表示数量。其次,多用“一”与“百”“千”“万”的“对比组合”呈现在诗句中,具有一定的悲剧性与讽刺性。诗人运用“万”字也高达11处,多以“万”字构成时间及空间上的夸张。

表1 李山甫七律诗数字使用情况(共43首)

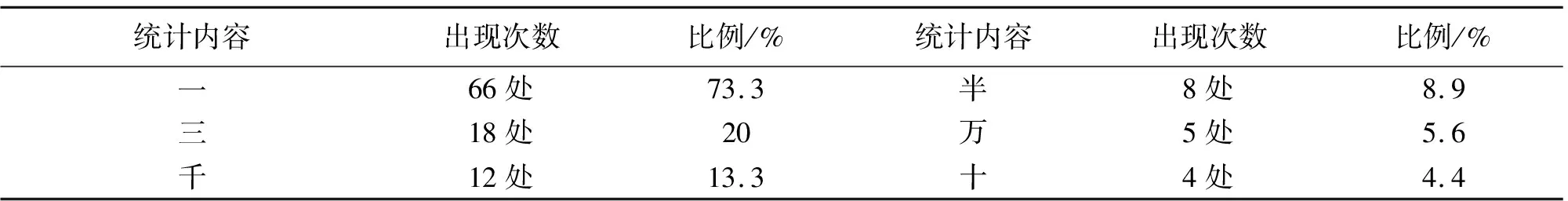

李奎报的七律诗中也多运用以数字入诗的艺术手法,在其现存的142首七律诗中,共90首以数字入诗,约占其七律诗的64.5%,从诗人对数字的运用上可以看出诗人的时空观念、人生观、历史观及诗人独特的生命体验。

表2 李奎报七律诗数字使用情况(共90首)

李奎报同李山甫一样最喜以“一”字如七律,共66处以“一”字入诗,其中有以表现对比的诗句如:“俯仰频惊岁屡更,十年犹是一书生。”(《重游北山》其一)“十”“一”二字对比,突出诗人仕途不得志的失落心境。用“一”字作实数,体现出诗歌的准确性和真实性,以“三”“千”“万”等数字来表现虚数,以传达出一种模糊性和夸张性。李奎报在继承李山甫以数字入诗来增加表现力这一运思的基础上,还进行了开拓与创新,即注重运用数字来表现哲思,如:“闲云顷刻成千状,流水寻常作一声。”(《暮春灯下北寺楼》)诗人以“千状”来形容闲云的变化多端,“一声”来指向“流水”的专一,在此揭示出对自己及友人的劝诫,要奋发努力且持之以恒。

(二)意境:风格的拓展

浅近朴实。李山甫在叠字运用方面可将其运用至“复而不厌,颐而不乱”的艺术效果,这些叠词的运用,使得李山甫的诗歌语言更加通俗化和口语化,由此构建出平实易懂的语言风格。在《方干隐居》一诗中,李山甫运用叠字来增加画面感,其诗歌颤然欲语,使读者身临其境,声感更强:“咬咬嘎嘎水禽声,露洗松阴满院清。”在《早春微雨》“青罗舞袖纷纷转,红脸啼珠旋旋收”一句中,诗人用叠字对仗,使诗歌结构感更强,同时也增强了诗歌的音乐性。在叙事上,李山甫运用叠字来推进情感的抒发,引起读者共鸣:“年年今日谁相问,独卧长安泣岁华。”(《寒食二首》其一)李奎报在叠字运用上同样独出机杼,“海山东去路悠悠,一落天涯久倦游。”(《吴德全东游不来,以诗寄之》)“悠悠”二字不单用以形容空间上的遥远,更能表达出诗人对友人的牵挂之情。多运用相对意义的一组叠字对仗,形成鲜明的对比以突出失落的情感:“喧喧门外千帆集,寂寂岩陬丈室幽。”(《八月十日,珪公请题其院,为赋一首》)这些叠词的使用,不单用以推进情感的抒发,还展现出声律的音乐美。李山甫与李奎报二人的诗都以浅近见长,在通俗易懂的同时还保有工整精致的特点。

豪放恣肆。李山甫在炼字上的精雕细琢、语言上的浅切通俗、表达上的讽刺直白在一方面形成其浅近质朴的艺术风格,而在另一方面也体现出其直抒胸臆、挥洒激切的特点。李奎报在此基础上进行延伸,将其直白豪放的特点发挥至极致,尤在其歌行体与古体诗中更为突出,将其汪洋恣肆、纵横捭阖于天地之间的慷慨激昂发挥出来,超越了个人家国而至颢遍寰宇。李山甫善于通过夸张、想象等手法来延续盛唐诗人的豪迈诗风,表现出慷慨激昂的大无畏气概。“腰剑囊书出户迟,壮心奇命两相疑”(《赴举别所知》),“世人多恃武,何者是真雄”(《送刘将军入关讨贼》)等诗句中,诗人借“剑”“镞”“朱旗”“真雄”等意象抒发壮志,并烘托出豪迈激昂的气势。李奎报在古体诗创作方面已至随意挥洒的境界,奇异瑰丽的想象与意欲喷发的豪迈心胸是其诗歌豪迈恣肆之艺术风格的直接来源。高丽时期散文家崔滋在《补闲集》中评价道:“公自妙令走笔,皆创出新意。吐辞渐多,骋气益壮,虽入于声律绳墨中,细琢巧构,犹豪肆奇峭。然以公为天才俊逸者,非谓对律,盖以古调长篇。强韵险题中,纵意奔放,一扫百纸,皆不蹈袭古人,卓然天成也。”[15]在《璨首座方丈所蓄画老松屏风使予赋之》一诗中,对李奎报想象力及意向之奇异可见一斑:“何人结宇青山旁,坐对高松万丈长。日看月赏眼力尽,驱人粗狂一斗觞。千幡百蛰急欲吐,吐向鲛人六幅素。不然安向寸毫端,写此磊魄千年不死之老树。”此诗畅想画家于深山中作画之情景,在此过程中寄托自身渴望置身自然、不羁世俗的急迫心境,诗中运用大量夸张想象,“万丈长”高松、“一斗”酒、“千年不死”的老树等等意象将读者带入一个绮丽而不可想象的奇幻世界。李奎报不仅在修辞手法的运用上驾轻就熟,营造出肆意豪放的意境,在诗体的融合运用方面,也十分独特。

结 语

从李奎报的诗学主张、诗歌思想内容以及艺术手法与李山甫诗歌的关联等方面,可以看出李奎报在学习汉诗过程中对李山甫的接受状况,而由于生活背景及人生经历的不同,李奎报的诗歌创作同时又表现出其独创性。

在朴素唯物主义及爱国主义的影响下,李奎报继承李山甫现实主义的诗歌思想,并且在内容与形式上进一步发展了李山甫关于袭古创新的主张。李奎报承袭李山甫咏史诗的讽喻功能,借历史以反映现实、讽谏统治者,同时抒发自己的愤懑之情。李奎报的时事诗既重视对现实的反映,又将贫苦百姓、政治生活等题材列为美感观照的主位对象,并且能以下层人民的视角来反映现实。李奎报在七律诗中展现出刺时愤世的艺术风格,并且善于以数字入诗来抒写哲思。另外李奎报诗歌语言的通俗易懂、直抒胸臆以及情感表达的直白率真、沉郁顿挫等特征,展现出其浅近朴实与豪放恣肆并存的独特艺术风格。