晋语大包片方言语法研究综述

范 娜,张明辉

(辽宁师范大学,文学院,辽宁 大连 116081)

引 言

1985年,李荣先生在《官话方言的分区》[1]中,首次明确提出“晋语”这一概念,并对它做出了具体科学的定义:晋语是“山西省及其毗连地区有入声的方言”。1986年,侯精一在《晋语的分区(稿)》[2]一文中,将晋语分为八大片:并州片、吕梁片、上党片、五台片、大包片、张呼片、邯新片和志延片。“大包片”这一术语正式进入人们视野。

随着对晋语的各个方言片的更加深入的探讨与研究,大包片的研究成果也层出不穷。比如山西省大包片各点都有各自的方言志,还有侯精一、温端政的《山西方言调查研究报告》以及乔全生的《晋语方言语法研究》。内蒙古自治区有马国凡、邢向东的《内蒙古汉语方言志》,邢向东、张永胜的《内蒙古西部方言语法研究》,哈森、胜利的《内蒙古西部方言词典》等一系列成果。大包片涉及的陕西省的榆林和横山也有属于自己的方言志。笔者将在前人研究的基础上,对晋语大包片的语法研究加以简要梳理并综述。

一、晋语大包片方言语法研究定量分析

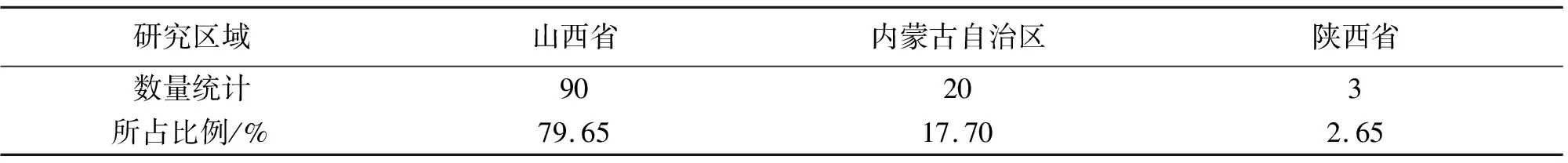

根据《中国语言地图集(第2版)》[3],晋语大包片主要分布在山西东北部,内蒙古西部黄河以东,陕西北部,涉及了37个县市旗。截至2019年10月,检索到关于晋语大包片方言语法研究的文献共113篇,其中硕博论文28篇,期刊85篇。从地域上看,涉及了陕西省、山西省以及内蒙古自治区3个省份,具体情况如表1所示:

表1 晋语大包片三省份语法研究数量统计

从表1可以看出,大包片的成果在各省的分布不平衡,山西省的语法研究总体上是较成熟的,而占据县市旗最多的内蒙古在整个大包片的语法研究所占比重远远落后于山西省。可见内蒙古的方言语法研究并不充分,还需要做大量且深入的研究。

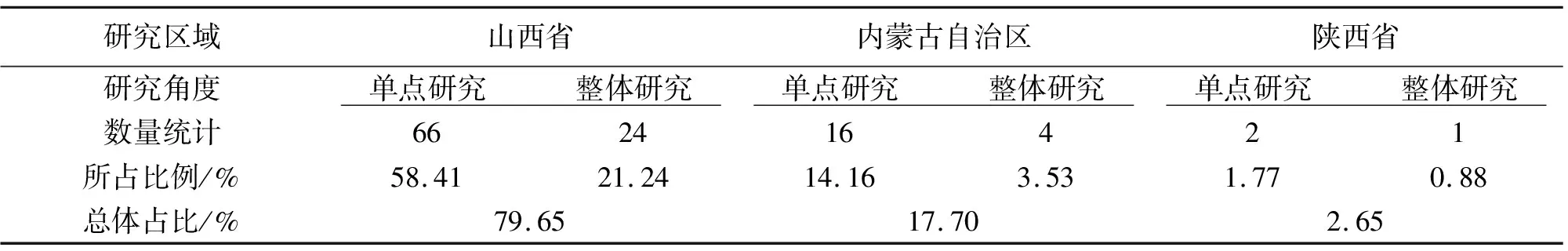

单点角度的研究成果与整体角度相比,前者的成果要比后者的多,大同、阳高、山阴、阳泉、包头、鄂尔多斯、榆林等地的单点语法研究更丰富细致,而其他单点语法研究的数量与深度还需加强,尤其像乌拉特前、中、后旗,五原,鄂托克旗,乌审旗等尚未有单点的语法研究,急需填补空白。具体情况如表2所示:

表2 晋语大包片单点与整体语法研究内容数量统计

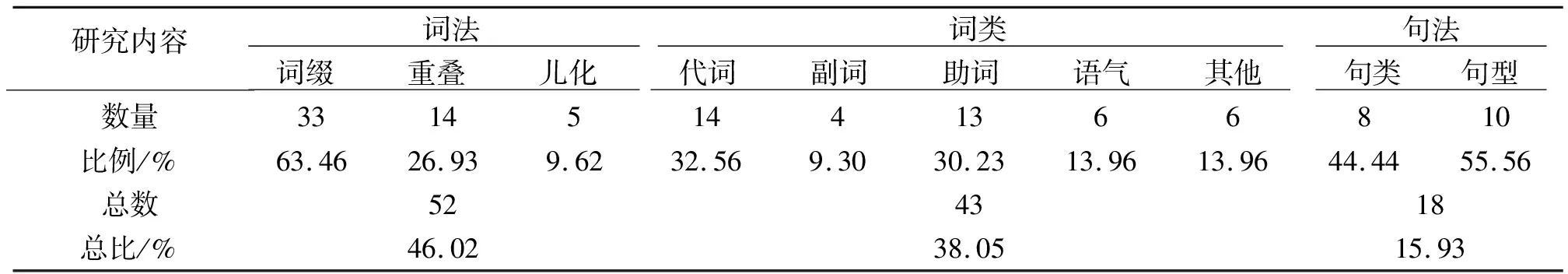

在整个大包片语法研究中,词法研究相比词类和句法来说,成果数量最丰富。词法研究中以词缀研究为主,重叠研究次之,儿化最少,仅仅约占词法研究的十分之一。词类研究的成果数量仅次于词法,主要集中在对代词和助词的研究上,而对其他词类的研究则稍显单薄。句法研究成果最少,其中对句类的研究更是少之又少,有待于加强与深入。具体情况如表3所示:

表3 晋语大包片语法研究内容分类数量统计

二、晋语大包片方言语法研究的主要成就

(一)词法

涉及词法研究的文献共52篇,在整个大包片语法研究中约占46.02%,在大包片语法研究中占有重要地位。词法研究包括词缀、重叠和儿化,词缀是词法研究的主要部分,在词法研究中约占63.46%,也是晋语非常具有特色的部分。

1.词缀

从构词位置看,可将词缀分为前缀和后缀。

(1)前缀

前缀研究主要集中在“圪、忽、日”等词缀。在晋语中,这些前缀主要用于词语首音节,因此又被称为“词头或×头词”。

“圪”缀是晋语中最有特色的前缀,因而前人对它的研究也更深入。学界一般认为,“圪”是单音节不定位不成词的语素,可作前缀,它不表示词性,没有其他语法功能,只有附加性的词汇意义,其核心的附加义是“表小”,由“表小”又扩展到表示动作的延续和短暂以及性质程度的低浅。此方面的内容,马文忠[4]的文章中有所涉及。此外,前人主要研究“圪”的构词能力,认为它可以构成名词、动词、形容词和量词,其中构成动词的数量较多。王丽娟提到大同方言“圪”头词中部分名词后习惯加“子”或“儿”,而且能加“子”的,一般也可以加“儿”[5]。周超认为在大同方言中,“圪”作为前缀构成的名词主要是“圪+名词性词根、圪+动词性词根、圪+形容词性词根”这三种形式[6]。沈文玉指出“圪”构成动词的基本形式是:词干是动词,加上词头“圪”构成的词仍然是动词[7]。张子刚认为词缀“圪”能和表示基本意义的词根组成双音节的合成词[8]。在这类动词中,多数词根的意义是明确的。吴燕提到由词头“圪”构成的形容词有两种:一是词根为单音节词,加词头“圪”构成双音节形容词;二是词根是名词、动词、形容词,重叠后加词头“圪”构成三音节形容词,经常用作状语[9]。吴文杰与陈莎莎均阐述了由“圪”作为词头,能构成形容词这一观点。马文忠提到“圪”做量词前缀,通常加在表示有粗细长短之分的物体的量词前面,其主要意义也是表示小[4]。

此外,对“忽”缀和“日”缀的研究也不少。孙玉卿认为“忽”本身没有实在意义,主要作前缀,可以构成动词、名词、形容词和象声词[10]。王临惠提出“忽”头词和“圪”头词是同源词,前缀“忽”是“圪”的变体[11]。李作南、李树新认为“日”做前缀可以构成动词和形容词。哈森提出“日”虽然是典型的前缀,但仍有模糊不定的动词性词汇义,它与类前缀有区别,因为它的词汇义已经相当模糊了[12]。

(2)后缀

文献中涉及的后缀有“子、打、圪蛋、货、鬼、猴”等。晋语中的这些后缀主要用于词语的末音节,所以又被称为“词尾或×尾词”。

前人对“子”缀的研究成果是极为丰富的。乔全生从语法结构和语法意义两方面论述了子尾词[13]。在语法结构方面,“子尾”可加在名词或名词性语素、动词或动词性语素、形容词、数量结构以及人名后。在语法意义方面,“子尾”不仅起构词、辨义作用,还有附加意义。武玉芳、范晓林也持相同观点。郭宇丽认为指称事物的子缀小称词在榆林话中的数量很有限[14]。子缀小称已经语法化到一个新阶段了,由原来的具有实在意义到指小的物体再到成为词缀,无实在意义,只是个名词化标记,最后可以和其他小称式在语义上形成互补。

对动词词缀“打”的研究次之。曹瑞芳详细论述了山西阳泉方言的动词词缀“打”及“打”缀动词的使用情况。李凤英认为它的构词能力很强[15]。“打”加在单音节动词词根后构成附加式的复音动词,词根都是表动作与行为的动词,所以加缀后增加了反复进行的意义,使得动作幅度变小,随意性增强,带有不郑重、不认真的感情色彩。

最后,还有一些使用频率较高的构词后缀,可构成詈词。周超阐述了“货”的语义、构词形式和文化特征[16]。他认为“货”由中性词演变为贬义词,可能是由于人们用“货”的“物性”来比作人的非“人性”,此方式是对人本身的侮辱与贬斥。孙玉卿分析了“鬼”能放在人的名字或称谓前,也能和其他名词形成固定搭配,表示人机灵狡黠;还可作动词的宾语,表示看不见摸不着的东西[17]。乔全生认为“猴”作为名词后缀,用它作为斥骂人的后缀可能与“猴子”的上蹿下跳、做事有始无终等行为有关[18]。

2.重叠

重叠在大包片中是十分重要的语法手段。对于重叠的研究,开始只是从结构类型、语法功能与语法意义等固定的角度去分析,如张清常对内蒙古西部汉语方言中名词的词素重叠的结构和用法进行阐述。后来发展到从宏观角度进行研究,如乔全生通过对晋语中的重叠现象进行研究后,系统地概述了晋语重叠的形式、语义功能和语法特点。前人对重叠的研究成果主要集中于重叠式的名词、动词和形容词,主要对其构词特点、表义特征和语法意义做了系统阐述。周艳芳主要以阳泉方言的名词重叠式为研究对象,考察了阳泉方言的构词特点及其语言发展的趋势,同时也与普通话的名词重叠式进行了简要比较。尹国梁对重叠式名词的分布及特点、表义特征、语法功能和构词构形手段进行了详尽分析。吕建凤探讨了大同方言重叠式动词的结构形式及语法意义。林静通过对右玉方言的动词重叠的构成形式:AA式、A一A式、A了A式、ABAB式、XAXA式等的分析,发现各重叠式的语法功能是不一样的,有一些具有了名词的性质,在句中可以做主语和宾语,有一些具有了形容词的性质,在句中做定语和补语[19]。吕世华认为包头方言中形容词重叠加儿化,表示形容词程度的加重和亲切的感情色彩[20]。刘莉芳将形容词重叠式分为词根为单音节语素与词根为双音节语素两类进行分析探讨,其主要形式有AA式、AXX式、ABB式、AAB式、AABB式、ABAB式[21]。李仁孝、李作南也持上述观点。21世纪以来,重叠研究更加具体,突出从某一角度或对某一词类重叠的研究。比较明显的是对副词、代词、数词、量词、拟声词等的重叠研究,如范晓林对领属代词的重叠进行了详细研究。

3.儿化

从语法研究的角度来看,儿化的研究成果与词缀和重叠相比,略显单薄,并且儿化的单点研究较少,尤其像大包片中的内蒙古地区的儿化研究更是寥寥无几。乔全生从儿化的构成形式分析,认为它涵盖了整个实词类,并且儿化具有表细小、喜爱的附加义,还表敬称、方位等意义[22]。史英静认为阳泉方言中存在名词儿化和形容词儿化两种形式[23]。从儿化方式来讲,可以直接将儿尾加在单音节语素后,或者将儿尾加在单音节重叠式后,还有一些是将儿化后的单音节词再重叠一次。潘栖主要研究了大同方言名词、动词、形容词、数词、量词、代词、副词等词类的儿化现象,分别从它们的构成形式、语义变化、入句条件和功能方面进行讨论,概括出不同词性儿化词的语言特点。

(二)词类

词类研究分为实词研究和虚词研究,实词中对代词和副词研究得比较多,而虚词主要集中在助词和语气词。

1.实词

(1)代词

代词的研究成果集中在对三身代词单复数形式和非三身代词的指代、共称与旁称。同时也涉及指示代词和疑问代词的表现形式和语法意义等方面。

首先,前人对人称代词的研究十分广泛且成熟。丁丽凤将视角放到数来宝这种民间艺术形式的方言上,描述了大同方言人称代词的一般形式、尊称形式、个别人称代词或一类特殊人称代词的用法[24]。白云、石琦描述了左权方言的人称代词的“X都/X都们”这一特殊的复数形式的句法功能。孙青林、孙宏吉分析了阳高方言人称代词的表现形式、基本意义与语法功能以及复数形式表单数意义等三方面。其次,词类中对指示代词的研究也较多。侯盼洁以山西方言的指示代词为研究对象,分析了指示代词的语音形式、指代对象、句法功能、二分和三分等。李艳认为左云方言指示代词“这、那”与结构助词“的”具有较强的语法共性,指示代词的虚化程度进一步加深,但左云方言的指示代词无法完全代替结构助词[25]。最后,词类研究中对疑问代词的研究较少。孙青林通过描写阳高方言的“谁、啥、哪、咋”这些疑问代词,对它们的表现形式、表义特征、语法功能做了细致介绍。

(2)副词

副词的研究成果重点体现在对副词的分类和特点进行分析,其中对情态副词研究的频率较高。

王静将大同方言中的副词分为表程度、表范围、表时间与频率、表肯定与否定、表情态与方式、表语气等六类,并分析了大同方言的基本特点和自身特点[26]。郭静楠介绍了左云方言的副词的分类及特点。李艳研究了副词“将”的语法功能和语义特点。

2.虚词

(1)助词

助词的研究成果主要集中在动态助词、结构助词、语气助词等,其中比较典型的助词有“张、来、的、哩”等,前人重点对它们的语法意义、功能与分布进行了详尽分析和研究。

在助词中,前人对动态助词的研究最为广泛成熟。荆亚玲、王婵认为天镇方言的动态助词“张”表起始和完成。从它的分布和语用环境能看出“张”是继承了近代汉语动态助词“将”的用法[27]。王婵详细描写了天镇方言动态助词“来”的分布、功能和使用情况。吴文杰研究了平定方言中的 “来来”,分析了“来来”这种重叠形式用于句子不同语法位置时的不同的语义和语用功能。

对结构助词的研究次之。哈森、赵君认为“的”在包头方言中的语法功能要比现代汉语的“的”多。它在句中可作助词、语气词、介词,还能作语素,即作词头和词尾[28]。孙玉卿对怀仁方言的结构助词“的”进行了具体的讨论。他认为“的”位于动词后表“强调、应该、可能”等语法意义,也可以和别的语气词搭配,构成不同的句型[29]。

另外,张慧芳提到了助词“哩”兼具时态助词“着”、结构助词“的”以及语气词等三类词的一些用法[30]。柳琳分析了山西和顺方言的助词“哩”的多种语音形式以及各种语法功能。

(2)语气词

(三)句法

句法研究成果集中在句类和句型两方面,二者成果的数量相比,句类研究较少。

1.句类

句类研究主要是对陈述句、疑问句、祈使句和感叹句的研究,其中对疑问句的研究比较多,疑问句研究主要集中于对疑问系统进行分类,进而详细分析其各自的特点、功用及语法意义。

(1)疑问系统的研究

郭校珍通过对疑问手段的探讨,归纳出了晋语的疑问系统,并着重分析了其中的反复问句[36]。蒙瑞萍对包头方言的陈述语气、疑问语气和感叹语气做了详细的介绍。张海燕从类型和特点两方面对大同方言的疑问句进行研究,将句子的语义和表达形式作为依据,把疑问句分为了特指问、选择问和然否问[37]。李改样将山西方言的疑问句分为特指问句、是非问句、选择问句和反复问句,并对它们进行逐一分析。

(2)特有疑问句式的研究

大包片中有一些对结构特殊的疑问句式的细致研究,需要注意的是,这里的“特有疑问句式的研究”主要指突破整个疑问系统的疑问式。郭利霞[38]认为山西山阴话中的正反问句承担着普通话中正反问句和添加了“吗”的那类是非问句的功能。山阴话中的正反问句主要是“VP+NEG”,还有少量“V不V”式,“NEG”是否定词“不”或“没”的意思。动词和形容词都可用于这一格式。郭利霞提出山西山阴方言有一种选择问句“A-A?”式,即单音节形容词正反对举式,比如“长短、好坏、远近”等[39]。其功能相当于普通话的“A还是-A?”。山阴话中,由“A-A”构成的选择问句用“A-A哩?”式。其语义可为分两类:一是表选择,询问客观属性,主观上无法将其改变,相当于普通话的“A还是-A?”;二是主观上可以改变,相当于普通话的“A-A合适不合适/是否合适?”。

2.句型

(1)“把”字句

麻彩霞认为内蒙古晋语区地方普通话的“把”字句有“把+主语+形容词+的”的格式,并且“把”字句还可以和“看”连用,这两种格式在地方普通话中普遍存在[40]。

(2)话题句

在方言研究中,话题句的研究与普通话相比,成果较稀少。在晋语大包片的语法研究中,郭利霞提到了话题句,他主要对山西山阴方言的拷贝式话题句进行了研究与分析,山西山阴方言有两种无标记的拷贝式话题句,分别是对举式拷贝话题句和谓词拷贝话题句,从语用上看,对举式拷贝话题句主要是进行客观叙述,谓词拷贝话题句则表消极下抑的主观性语势[41]。

(3)动趋结构

高峰认为“V转”开始是个连动结构,后来随着语义的虚化,“转”已经没有句法的独立性了,它能和前面的动词相结合,表示一个完整的动作,即前一个动作的趋向形式,因此充当的是趋向补语[42]。杨琦分析了大同方言“V+将”动趋结构以及它的演化情况。在大同方言里,“V+将”动趋结构表示人或物体向立足点移动,“将”是一个表示位移的趋向补语。但后来语义虚化,它发展出了表可能、时间起始和状态起始的用法[43]。

此外,在动趋结构中还存在一类较为特殊的结构,称为“起去”结构。延俊荣从山西平定方言的“起、去”的句法分布入手,通过“起去去”“起去”和“去”之间的语音间隔、成分插入及“去”省略的条件可知“起去”是趋向动词[44]。张宝描写了在大同方言中广泛使用的“起去”的语法表现和功能,其语法表现有“起去”结构可以做谓语、补语等[45]。

(4)“往CV”结构

宗守云、张素玲认为晋语中存在着与普通话动结式结构“VC”相平行的“往CV”结构,在此结构中,“C”不再是结果补语,而是介词“往”的宾语,“往+空间性宾语+V”逐渐去范畴化,最终形成了“往CV”结构[46]。在句法结构上,“往CV”中的“C”是表达状态变化意义的形容词、动词、唯补词,只能做补语的词称为唯补词,而“V”是具有过程性意义的动词。杨琦也提到了“往+趋+V”中的介词“往”引介出动作的方向,“将”明确动作的方向是朝向立足点[43]。

三、晋语大包片方言语法研究的不足与展望

(一)晋语大包片方言语法研究的不足

1.研究内容

就整个大包片语法研究的内容来看,词法、词类和句法研究成果不够平衡,句法研究比较少。在词法研究中,儿化现象研究的成果较少,同时其研究内容比较单一且零散,只是粗略地谈了一些基本的特点,缺乏系统性研究。在词类研究中,对名词、动词、形容词、数词和量词的研究较少,甚至存在空白。句法研究中对陈述句、感叹句和祈使句研究的数量只有两三篇,且不够全面具体。句型方面缺少一些特殊句式的研究,比如被动句、把字句、比较句等等。

2.研究地域

就研究地域来看,整个大包片语法研究的成果极其不平衡,山西省内的方言点的语法研究普遍比较充分,几乎不存在方言点研究的空白;而内蒙古自治区仅有包头、鄂尔多斯这两个方言点的语法研究还算充分,而其余的方言点,不论是词法、词类还是句法研究,基本上都会存在或多或少的空白;陕西省的榆林方言点的语法研究较为丰富,词法、词类和句法研究都有所涉及,而横山的语法研究略显单薄,词法和词类的研究有所欠缺。

3.研究方法

很多单点研究缺乏一些基础的方言调查,语料搜集得不全面,不具体。有些方言点还缺乏横纵比较或与邻近方言对比。而在整体研究中,对一些方言的来源探索不够充分,分析概括得不到位,研究的广度和深度还需加强。专题研究比较薄弱,综合性研究缺乏多角度多地点的比较与分析。

(二)晋语大包片方言语法研究的展望

首先,需要将晋语大包片的语法研究作为一个整体进行全面且具体的研究;其次,加强大包片各个方言点的专题研究,尤其亟须填补一些方言点的研究空白,比如乌拉特前、中、后旗,五原县等;最后,要拓宽语言研究的视角,全面搜集身边的语料,建立单点方言语料库。