“一枝红杏入墙来,花开花落又逢春”

——论流行合唱中新“声”“音”的运用

孙 丽

随着时代的发展,各个行业都在追求创新,音乐艺术也在不断探索中取得丰硕成果。20 世纪以来,音乐家们不断追求新音色的发展,在合唱艺术中,不仅传统合唱作品在音色上突破重大,而且当代流行合唱作品将各种新的声音也运用得淋漓尽致,本文就流行合唱作品中的新“声”“音”做整理归类。所谓流行合唱就是相对于传统合唱添加了许多流行元素,但仍是以人声为主要的表现形式,而人声极具多样性和可塑造性,具有极大的发展潜质,因此对其人声声部的探索就更加便利,近年来涌现出了大量的此类合唱作品。

所谓新“声”“音”就是指在音乐创作中避开人声传统的歌唱性思维,将非音乐性或是器乐化的音响通过人体的发声器官运用到音乐作品中。特别说明的是本文的新“声”“音”仅仅指流行合唱作品人声声部通过声带、口腔等发声共鸣器官所产生的音响,“声”是指非乐音体系中的音响,“音”是指有具体的音高变化,且具有音乐基本要素的音响。其他声部的新音色以及人体通过体态律动所产生的音响本文不予讨论。

一、新“声”的吸收与借鉴

流行合唱中对新“声”的吸收和借鉴的主要特点在于:其一,这里的“声”是指非乐音体系中的音响,它没有具体的音高变化,不具有音乐的基本要素;其二,此时吸收与借鉴的主要手段是发声器官对各种音响的模仿,并且着重于音色的模仿(但是在最后一点“口语化无音高变化的念白”里,方法是口语念白的直接引用,但此时的口语念白没有具体的音高变化,没有基本音乐要素,有别于后面的“口语化有音高变化的念白”,因此将其归纳在新“声”里讨论)。

(一)模仿动物之声

对动物声音模仿的对象包括动物的叫声或动物肢体律动所发出的声响,如狼嚎、鸟叫、蛇吐信子的声音、蜜蜂挥动翅膀的声音等。

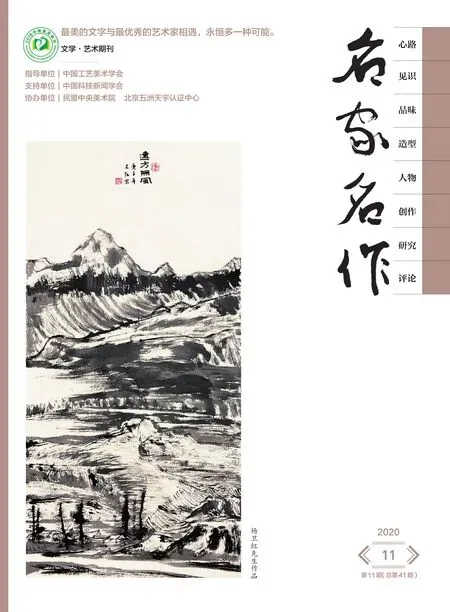

图1

上例选自拉脱维亚的一首民歌Once, I Rode a Wolf to Riga(如图1)。作者给了谱面标记,提示领唱最高音没有要求绝对精确,但必须要像狼的嚎叫一样演唱,歌词变成了狼嚎一样的元音,倚音开头,滑音结束,惟妙惟肖地演绎了一群狼。此外,在莎莉· 阿尔布雷克特创作的The Bumblebee 中,人声模仿的是黄蜂挥动翅膀的声音。由陈怡作曲的《春雨》是根据唐代诗人杜甫的著名诗歌《春夜喜雨》而来,在歌曲的开头,人声声部用“次次切切”这样的衬词来模仿夜晚蛐蛐的叫声。

(二)模仿自然界动态景观之声

为了合唱作品的情景更加清晰,许多作品会对大自然的各种声音进行模仿,如风声、雨声、雷鸣声、滴水声、海浪声等。

莎莉· K.阿尔布雷克特作词作曲的Listen to the Rain 是一首二声部女声(童声)合唱。作品非常简单,它主要描写了一场暴风雨的孕育、肆虐以及远去的过程。曲中,人声声部用响指和弹舌来模仿雨滴声,非常有趣。同样,在陈怡的《春雨》中,人声用“撒”“哈”等词来模仿夜里的瓢泼大雨。

(三)模仿人类非语言之声

人类日常生活中非语言类的音响也常常是流行合唱人声声部模仿的对象,如咳嗽声、喷嚏声、笑声、打嘟声、争吵声、叹息声、唏嘘声等。通常,它们难度较低,但是趣味十足。

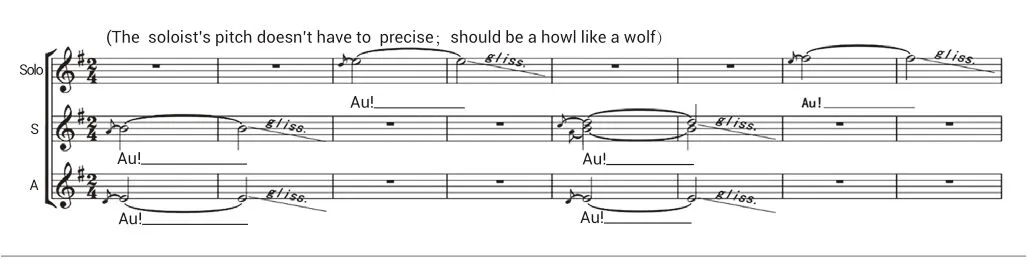

图2

上例选自马克·海斯的Cold Snap(如图2),作品描写冬天来临,寒意森森。从节选部分可以看到,歌词是打喷嚏和咳嗽的声音,声部明确,节奏简单。类似作品还有莎莉·K.阿尔布雷克特编曲的The Flu Fugue,其中模仿的也是咳嗽声和打喷嚏的声音,但是它采用了不同的两种方法:其一是赋予模仿声音节奏和旋律,融入各声部;其二是用一小节的时间给予各声部最大的自由发挥空间,在这一小节中,咳嗽声是杂乱无章的,没有明显的音乐要素,完全是模拟一群人在咳嗽的场景。另外,由格雷格·吉尔平创作的Whisper 则是模仿唏嘘声和悄悄话,作品机智可爱、活力满满。

(四)模仿生活中机械器具之声

有些作品会将日常生活中机械器具的声响运用到人声中,最常见的有火车的汽笛声、火车蒸汽机所发出的蒸汽声等。

《丢丢铜仔》又名《丢丢咚》,是一首流行于福建和台湾宜兰县的民歌,属于台湾汉族童谣,又称“宜兰调”。这首儿童民歌描写的是老式火车穿过隧道,隧道顶落水的情景。孩子们用渐快的节奏来模仿火车前行时车轮发出的声音,用高音声部的长音来模仿火车汽笛声,用嘴唇摩擦挤压气流来模仿火车顶蒸汽的声音,以及用弹舌的方式来模仿隧道落水的声音。又如沃尔夫·怀特创作的Fun Train 也是人声声部通过嘴唇特殊的技巧,来模仿火车汽笛声、蒸汽声和车轮声。

(五)模仿噪音乐器之声

所谓的噪音乐器即指声音的频率不固定,泛音多而杂的乐器。简单来说就是能够发出声响但没有具体音高变化的乐器,多为打击乐器。许多合唱作品在人声声部会模仿这些噪音乐器的发声原理,而使得作品人声部分的整体混响效果更胜一筹。当今盛行的阿卡贝拉(阿卡贝拉是意大利语Acappella 的音译,意为无伴奏合唱,原指中世纪的教会音乐。本文采用当代的意思,即合唱作品在满足无伴奏的情况下逐渐地与流行、爵士、民谣甚至是摇滚等音乐风格相结合。)就是典型的例子。在所有种类的阿卡贝拉作品中总有一个或几个声部来充当打击乐器的角色,即人声对噪音乐器的模仿。

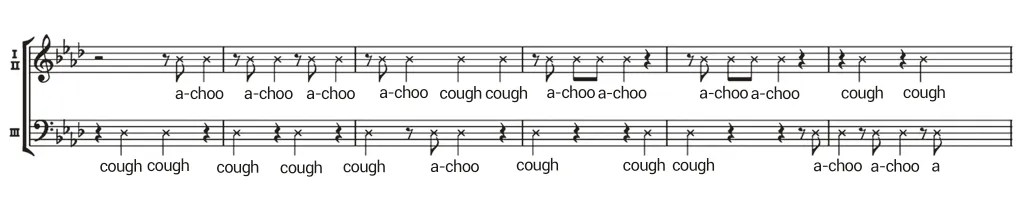

图3

上例是一首非常出名的客家歌谣《大埔调》(如图3),客家话演唱。可以看到,作曲家明确地在谱面标记了“A capella”的字样。18 小节处,女声演唱旋律,男声则模仿乐器节奏,担任伴奏声部;50 小节处,到了乐曲的尾声,男声在模仿乐器的同时加入了旋律哼鸣,而女声也采用哼鸣,最终,音乐归于宁静。

(六)口语化无音高变化的念白

有些合唱作品会将人们生活中的日常话语运用到人声声部,而且单看这些话语,它们是不具备音乐基本要素的念白,作曲家们将它们运用到合唱作品中不仅增添了作品的趣味性,还使这些作品更加“亲民”,不像传统的合唱作品那样只有具备一定的音乐素养的人才会喜欢欣赏。

人声声部所运用的这些念白并不是杂乱无章地出现,它们都有一定的节奏,但相比于正正经经的歌词它们拥有更大的自由性,有的自由性较大,有的则较小。自由性越大的念白会给予演唱者越大的自由发挥空间,反之,演唱者则须按照谱面进行演唱。

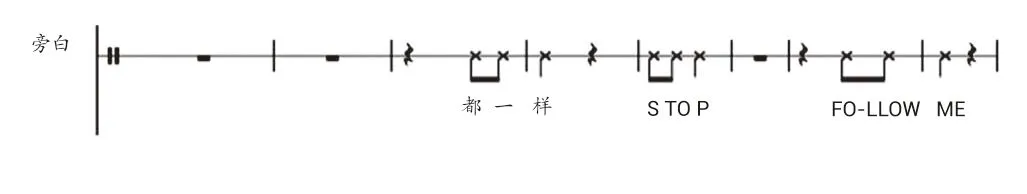

图4

上例是上海彩虹室内合唱团(上海彩虹室内合唱团成立于2010 年,开始由上海音乐学院指挥系学生自发组织成立,后逐渐吸纳社会各界的合唱爱好者。其现任艺术总监是作曲家、青年指挥家金承志先生。代表曲目有原创作品《感觉身体被掏空》《春节自救指南》等)作品之一《肥宅群侠传》中的节选(如图4)。可以看到,这些念白有一定的节奏,其内容也是与上下文密切联系,由于每个音节发音干净利落,所以演唱者必须按照谱面节奏精准演唱。另外必须说明的是,作者虽然把它设定为旁白声部,但它仍是通过人的声带发出声音,因此它也算是合唱作品中的人声声部。

二、新“音”的追求与挖掘

流行合唱中对新“音”的追求与挖掘的主要特点在于:其一,这里的“音”是指乐音体系中的音响,有具体的音高变化,具有音乐的基本要素;其二,此时追求与挖掘的主要手段是人声声部对其他音响的直接引用。

(一)器乐化的人声旋律

所谓乐音乐器即指音高很容易哼唱,有固定音高变化的乐器。人声声部对乐音乐器的模仿最常用的方法就是规避人声传统的歌唱性思维。例如,节奏变化快而复杂、大量运用短时值音符、半音音程频繁出现、音程跨度不受限制等。速度加快、节奏复杂就不利于歌词的转换,所以这类作品就会将歌词变为各种衬词或哼鸣。以上方法运用到人声声部,可以说这是进一步促进了人声器乐化的表现。

图5

上例节选自新加坡混声合唱作品The Water Dance of Lluvia(如图5)。虽然从谱面看起来较密集,但细看就会发现除了最高声部(旋律声部),其余每个声部都是一小节一个循环,这正是器乐作品的特征。作品的速度虽然不够快,但是跳音演唱技巧把原本就很密集的短时值音符变得更短,人声器乐化表现得非常明显。由于歌词全是衬词,所以谱面未曾标记。

接下来所要说的口哨声、人声模仿乐队的音效、集成型的混声合唱从某一角度来说其实都是人声器乐化的一种表现,但由于它们较特别且常见,所以接下来会单独一一说明。

(二)口哨声的吸纳

口哨是指通过口的作用,结合双唇、舌头以及气流就能发出类似“箫”的声音。它的发声原理类似于中国的吹奏乐器,因此,口哨声可以说是人声对吹奏乐器的一种模仿。人不仅可以吹单音,还可以吹出优美的旋律,合唱作品中出现这一声部就仿佛是增添了一个乐器声部。这一声部虽然也可以作和声内部的填充,但较多的还是将它作旋律声部,整个合唱作品因此而多了一条副旋律,复调音乐的对位技法也运用其中,大大增添了作品整体的丰富性。这种方法简单且效果不错,因此它的运用也极为广泛,彩虹合唱团更是有许多这样的作品,在这里就不一一举例说明了。

(三)乐队音效的模仿——器乐作品被移植到人声合唱上

模仿乐队音效的合唱作品可以分为两类:一类是原作品是由某一件乐器演奏,经过改编后成为纯人声演唱的合唱作品,由于人声也存在声部间的音色区别,被移植后的合唱作品就会具有交响性质,因此,从这一角度来看,也可以说是人声在对乐队进行模仿;另一类是原作品本就是交响作品,由多种乐器演奏,音响丰富,人声直接对其进行模仿,但纯人声肯定表现不出原有的丰富音响,因此,此时的模仿则会着重针对某一旋律、某一节奏或是具有特色的声响。这两类有一个共同特点:明确的歌词内容退化,而以各种衬词和哼鸣取而代之。单一乐器作品经改编后成为合唱作品的例子有巴赫《g 小调小步舞曲》、莫扎特《土耳其进行曲》等。

图6

上例是杨鸿年根据哈恰图良的管弦乐作品《马刀舞曲》改编而来的合唱作品(如图6),原是一首舞曲,节奏强烈、性情奔放,以急板奏出热情、活泼的主题。经改编后的合唱作品着重模仿旋律声部,由Soprano 和Tenor 两个声部担任,另外两个声部节奏交叉出现,填充和声。急板的速度、大篇幅的短时值音符、连续的半音变化、百分之九十的重音演唱等特征皆是对原作品形象的重塑,仍然可以表现出热情奔放、强烈活泼的主题。因此,“移植”二字毫不夸张。

(四)集成型的混声合唱——集多种音响而成的混合型声场

集成型的混声合唱有些类似于对乐队音效的模仿,但不仅限于此,它是将多种音响结合在一起形成一种混合型声场。此时作曲家已经将人的口腔完全当作一件乐器来使用,只要是能发出声音的音节都可以用在作品中,通过各种结合而产生像交响乐队一样可以产生的丰富音色。

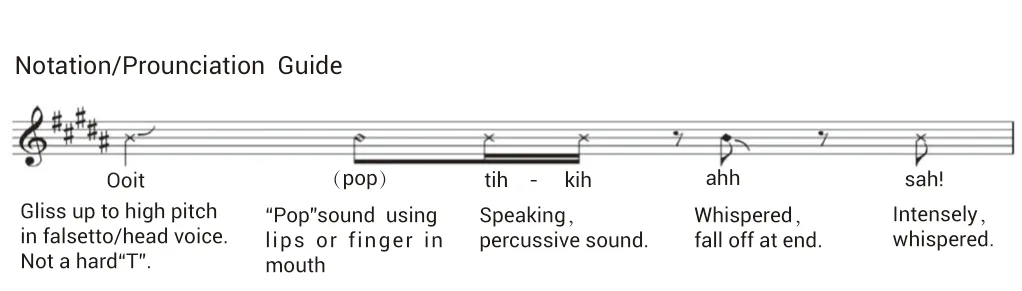

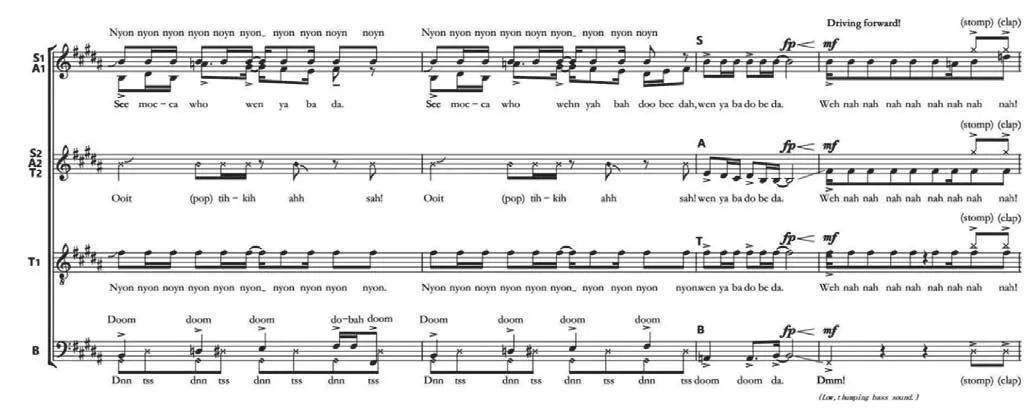

图7

图8

上例选自Jake Runestad 的Nyon Nyon(如图8),不论是在国内还是国外,这都是一首广受欢迎的作品。作者在乐谱前用了大半页纸进行说明,包括作品本身、表演说明以及发音引导。作者用各种闻所未闻的衬词创造了一个色彩多样化的声音景观,结合效果类似于排雪板、哇哇器、鼓点、贝斯,甚至是合成器的多种音效混合在一起,从而使合唱团成为一支成熟的声乐管弦乐队。作者还提到,在演唱时每个字的声音都要过分夸张才可以达到预期的色彩效果,从上例图7 可以看到,作者对每一个衬词发音都做了详细的描述,这些词语运用到合唱作品中,可以说它绝对是对人类声音到底能达到何种效果的探索。

(五)口语化有音高变化的念白

这一点同前面口语化无音高变化的念白相似,都是将人们日常生活中的话语运用在合唱作品中,不同点在于:这一类作品会赋予这些话语音高甚至是旋律,当然,如此一来,作品的自由性就会较之减少,演唱者就需要严格按照谱面进行演唱。

三、结语

近年来,在流行合唱作品中,这种新“声”“音”的现象层出不穷,并且越来越受到青睐,作曲家们在创作过程中更是十分努力地在这方面开发出一些新的、具有特色的合唱音响,在合唱上形成了一种崭新的音乐形式。倘若把新“声”“音”看作是一枝红杏,合唱则是一种传统的演唱模式,那么新“声”“音”渗透到传统合唱这一片土壤中,绽放出崭新的、艳丽的、颇有特色的一朵朵鲜花,这样一种音乐生态就好比合唱艺术中“一枝红杏入墙来,花开花落又逢春”的音乐景观。像这样,在合唱艺术中不断探索新的人声音响、不断地向新的领域进军、不断探索未知的音色正是接下来合唱领域值得探讨的课题。所以,新旧的更替就好比“花开花落”,求新求变永远是新艺术萌发的种子,也是作曲家乐此不疲地创作新艺术的源泉。但新事物的出现对旧事物的发展一定会有或多或少的冲击,许多合唱团一味跟风,追求新奇有趣的新“声”“音”,忽视了合唱艺术的基本原则,摒弃了传统合唱中声乐应该具有的一种灵魂。“一枝红杏”入“墙”后起到的作用应该是使“庭院”内更加绚丽多彩,而不是“开满庭院取而代之”,这也正是流行合唱中人声新“声”“音”应该存在的意义。