高校思想政治理论课教师教学行为体系构建与实证研究

代渝渝,刘 平

(1.重庆理工大学 马克思主义学院,重庆 400054;2.重庆邮电大学 自动化学院,重庆 400065)

教学行为是教师为实现教学目标呈现在教学课堂的外在显现行为,如教学方法、课堂管理、教学组织等,是教师教学综合素质的体现,也是影响教学质量的重要因素。教学行为最早由克瑞兹(Krats)于1896年提出,此后中西方学者在此基础上作了深入研究。国外教学行为的研究既有理论的进步,也有实践的支撑,如“弗兰德斯互动分析系统”(Flanders Interaction Analysis Categories,简称FIAC)、盖特泽尔斯(Getzels)和塞伦(Thelen)的社会模式、帕森斯(Parsons)的价值取向模式等;国内的研究起步稍晚,早期较之理论的构建,更侧重于现象的描述和经验的总结,有研究者(如傅道春)用类似人类学的研究方法,对课堂进行实录并分析;当前的研究既注重理论的构建也注重数据调查和实践,如罗生全采用统计学的方法探索构建中小学教师有效教学行为模型[1],蒋立兵、毛齐明等人用自主设计的CTBAS课堂教学行为分析框架对智慧教室下的师生活动进行分析[2]等。

对思想政治理论课教师的课堂教学行为进行研究,目的在于寻找教学行为有效着力点,提升思想政治教育课堂教学的有效性。

一、教师教学行为建模的理论来源

本研究以施良方教授提出的教学行为理论为基础,自编思政课教师教学行为量表。他认为教学行为是教师引起、维持或促进学生学习的所有行为,关注的主要是教师教的行为,而非学生学的行为[3]8。按照“主要—辅助—管理”三模块分类,把教学行为分为主要教学行为(以下简称主教行为)、辅助教学行为(以下简称辅教行为)和教学管理行为(以下简称管理行为)三类。主教行为是为完成教学目标和内容所表现出来的行为,通常表现为直接的、显现的,它包括显示行为、对话行为、指导行为等;辅教行为是为完成学生学习状况或教学情景问题所表现出来的行为,通常表现为间接的,有时是内隐的,而且偶发性较强,它包括动机激发、课程交流、学习强化、积极期望等;管理行为是为保障教学的秩序和效益所表现出来的行为,它包括组织行为、内容管理、时间管理等。教师教学行为最大影响因素是主教行为,辅教行为和管理行为都是为主教行为服务的[3]8。

二、对象与方法

(一)研究对象

初测:在重庆市范围内选取34所高校思政课教师作为施测对象,发放纸质量表60份,回收调查表58份,有效问卷53份。其中男性29人,女性24人;获得学士学位6人,硕士(含在读)学位31人,博士(含在读)学位16人;助教2人,讲师26人,副教授18人,教授7人;教龄最小值1年,最大值46年,平均值11.9年。

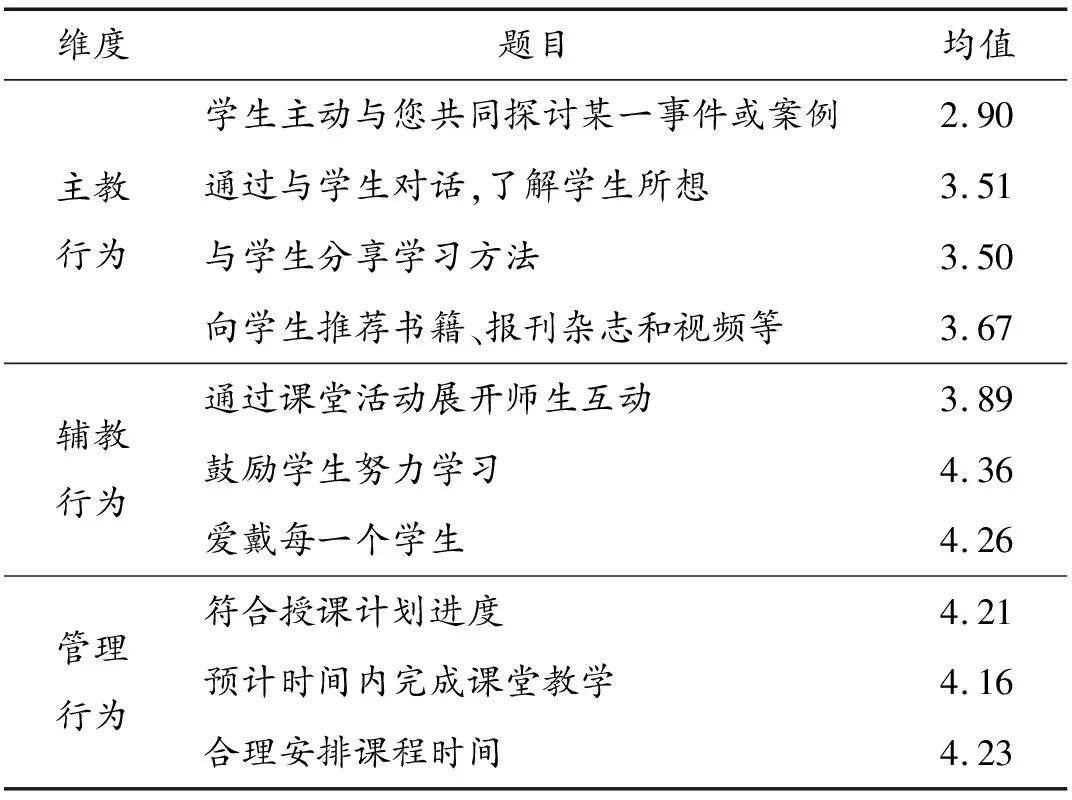

表5 思政课教师教学行为总体表现

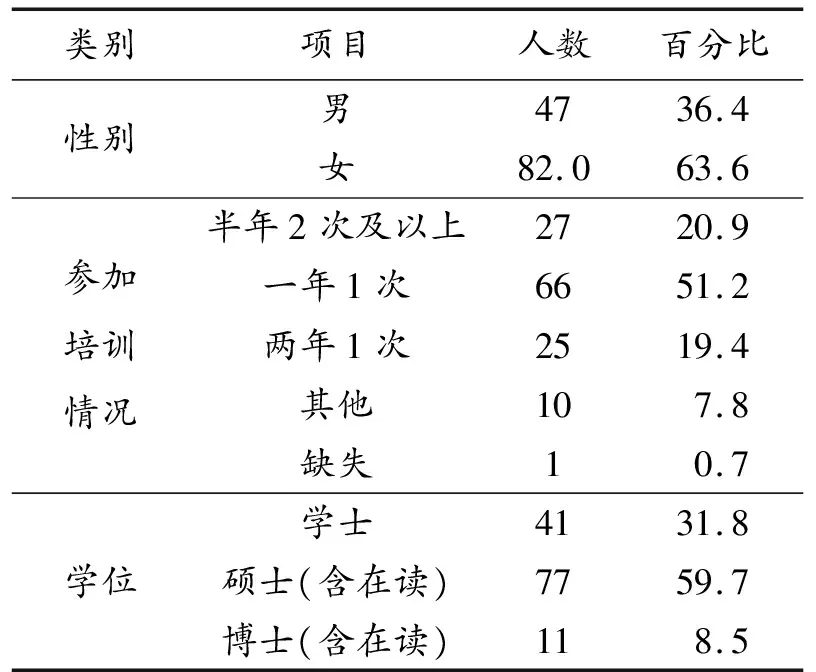

正式施测:将全国各地部分高校思政课教师作为调查对象,通过互联网发放电子和纸质量表,回收调查表129份,有效问卷129份(见表1)。其中,教龄最小值1年,最大值61年,平均值26.1年。

表1 正式调查量表统计的研究对象基本情况

(二)研究工具

本调查属于自编量表,根据施良方教授提出的教学行为理论编制,经项目分析、信度效度检验、探索性因素分析和验证性因素分析编制而成,主要有预测问卷和正式问卷两个环节。问卷分为基本信息和教学行为测量两部分,基本信息包括性别、教龄、职称、培训情况等,教学行为量表包含主教行为、辅教行为和管理行为三大维度,共计10题。量表采用李克特5点量表计分方式。

(三)统计方法

采用SPSS 20.0版本对初测样本进行项目分析、描述性统计、探索性因素分析、相关分析和T检验等,对正式施测样本进行信度效度检验;采用Amos 16.0版本对正式施测样本进行验证性因素分析。

三、调查结果

(一)初测结果

1.项目分析

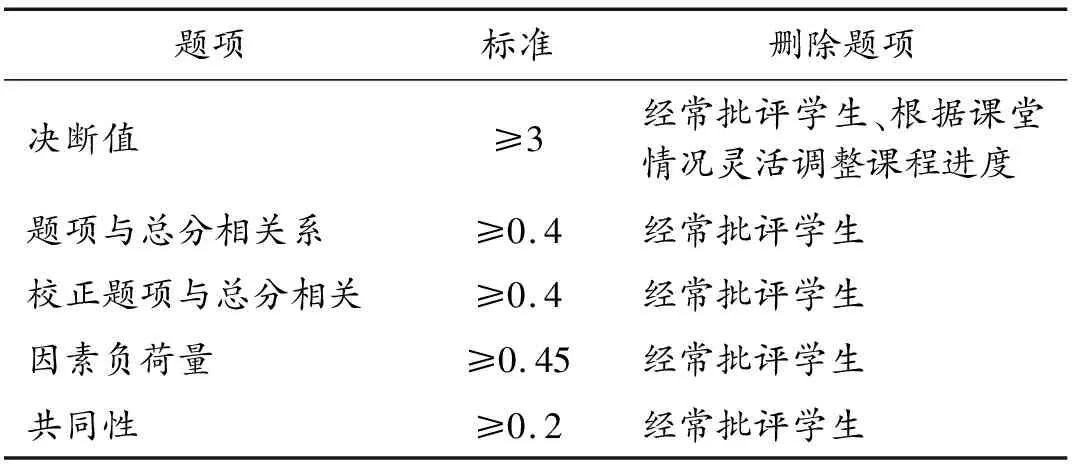

初测量表共42题,将量表中反向计分的条目进行转换后,求出量表总分,总分最低分为42,最高分为210。以27%临界值,以t检验检验高低组在每个题项的差异,决断值≤3剔除,删除未达显著性的“经常批评学生”“根据课堂情况灵活调整课程进度”两个题项;题项与总分相关系数≥0.4保留,删除“经常批评学生”题项;校正题项与总分相关系数≥0.4保留,删除“经常批评学生”题项;进行同质性检验,题项在萃取共同因素的因素负荷量≥0.45,共同性≥0.2保留,删除“经常批评学生”题项。

表2 项目分析剔除题项

2.探索性因素分析

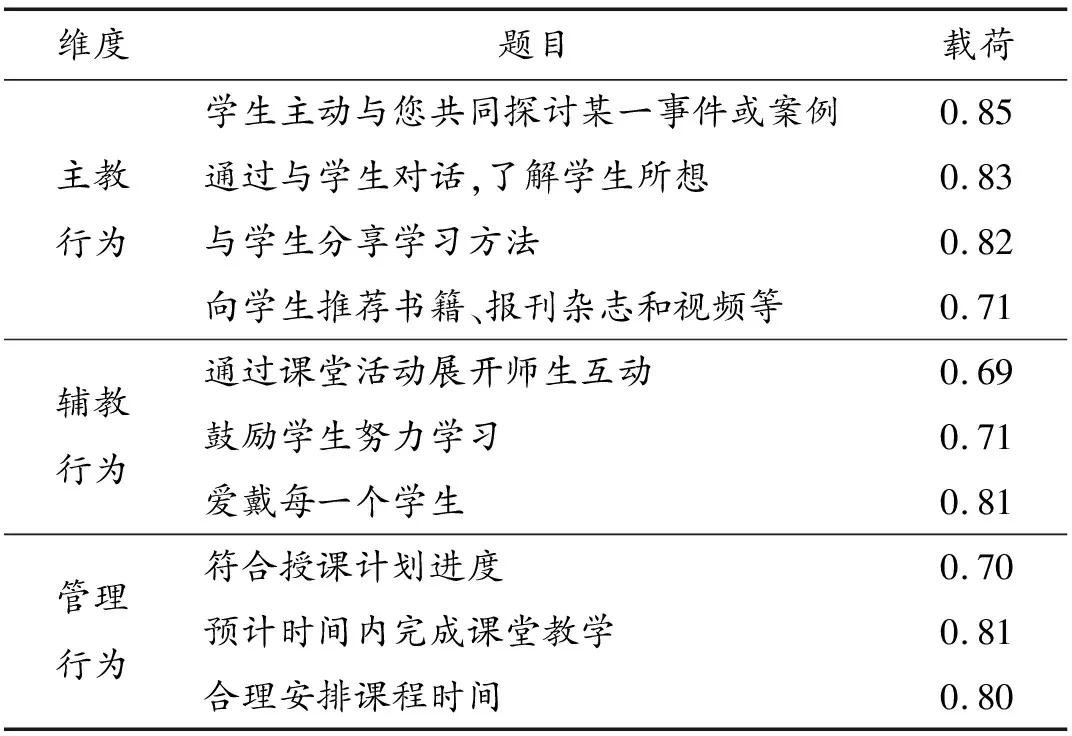

在项目分析的基础上,对量表剩余的40题进行探索性因素分析。对初测进行SPSS探索性因素分析,KMO和Bartlett的球形度检验结果表明,KMO为0.725,x2=2 095.885,在0.001水平上显著,表明数据适合进行因素分析。探索性因素分析采用主成分分析法,提取3个因子,采用最大变异法分析。剔除因子载荷量<0.4的条目,结合教学行为理论模型,剔除30个题目,保留10个题目,见表3。各题项的载荷0.69~0.85,各因子积累解释率为73.1%。

表3 思政课教师教学行为初测量表探索性因素分析

3.信度分析

在探索性因素分析基础上,对量表3个维度10个题项进行信度分析。采用Cronbach’s α系数进行信度分析,初测总量表内部一致性Cronbach’s α系数为0.882,3个分量表α系数分别为0.873、0.794、0.761。

(二)正式量表结果

1.信度分析

正式测量总量表内部一致性Cronbach’s α系数为0.876,3个分量表α系数分别为0.810、0.717、0.856,信度较好。

2.效度分析

对正式施测量表进行Amos验证性因素分析,假设模型中待估计的自由参数有24个,自由度等于31,适配度卡方值为34.280,显著性概率值p=0.313>0.05,接受虚无假设,表示假设模型与样本数据可以适配。此外,卡方自由度比值=1.106<2.000,表示二阶CFA模型可以被接受。二阶模型RMR=0.031<0.05,GFI=0.947>0.9,PGFI=0.534,AGFI=0.906>0.9,NFI=0.942>0.9,RMSEA=0.029<0.05,适配度高,指标适合(见表4和图1)。

表4 教学行为结构模型二阶验证性因素分析结果

四、研究讨论与分析

(一)思政课教师教学行为的总体表现

本研究从主教行为、辅教行为和管理行为3个维度分析,主教行为均值为3.40,辅教行为均值为4.17,管理行为均值为4.20。在思政课堂中,教师在各维度上的总体表现水平不一,依次为:管理行为>辅教行为>主教行为(见表5)。

从表6可以发现“主教行为”“辅教行为”和“管理行为”与“教学行为”的多元相关系数为0.996,多元相关系数的平方为0.992,表示3个自变量可解释“教学行为”变量99.2%的变异量。3个自变量的标准化回归系数均为正数,表示3个自变量对“教学行为”校标变量的影响均为正向,得出未标准化的回归方程是:教学行为=-4.212+0.839×主教行为+0.931×辅教行为+2.623×管理行为。在回归模型中,3个自变量对“教学行为”均有显著影响,标准化回归模型为:教学行为=0.563×主教行为+0.286×辅教行为+0.334×管理行为。从标准化回归系数来看,3个显著回归系数的自变量中,“主教行为”β系数绝对值较大,表示对“教学行为”有较高解释力,其次是“管理行为”,最后是“辅教行为”。

表6 主教行为、辅教行为和管理行为对教学行为的复回归分析摘要表

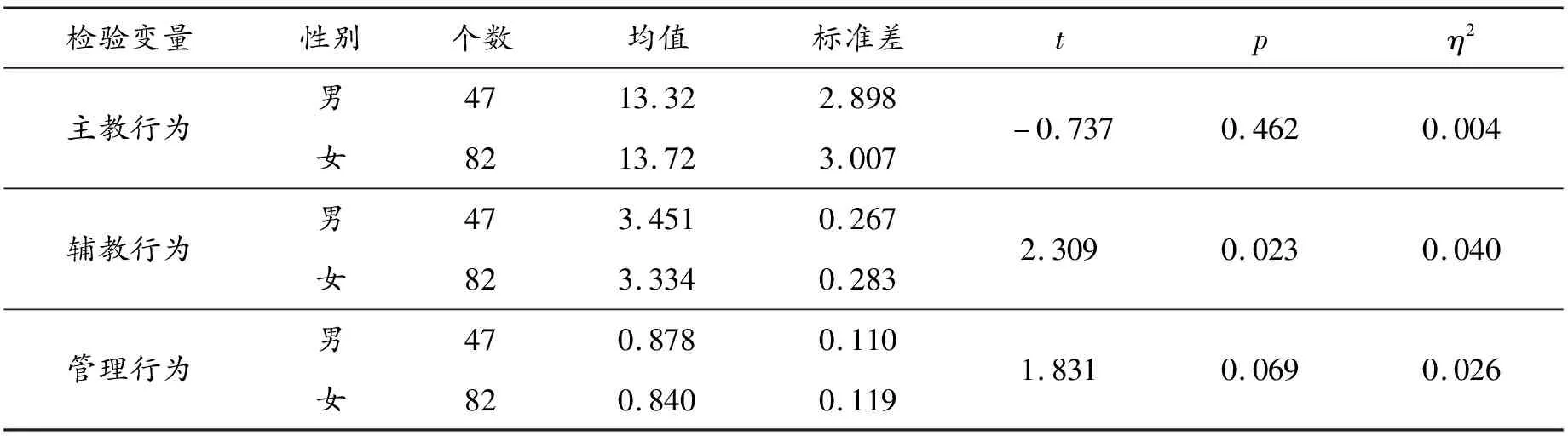

(二)不同性别思政课教师在辅教行为有显著差异,在主教行为和管理行为方面无显著差异

从表7可以发现,性别变量在“辅教行为”依变量检验的t统计量达到显著水平,显著性概率值p小于0.05,表示不同性别思政课教师在“辅教行为”的知觉感受有显著不同。因“辅教行为”是经过SQRT(max+9-x)转换而来,f(x1)>f(x2),所以女性思政课教师知觉的辅教行为显著高于男性思政课教师,性别变量可以解释辅教行为变量总方差中的4%的变异量;性别变量在“主教行为”和“管理行为”未达到显著水平。

表7 不同性别思政课教师在主教行为、辅教行为、管理行为的差异比较

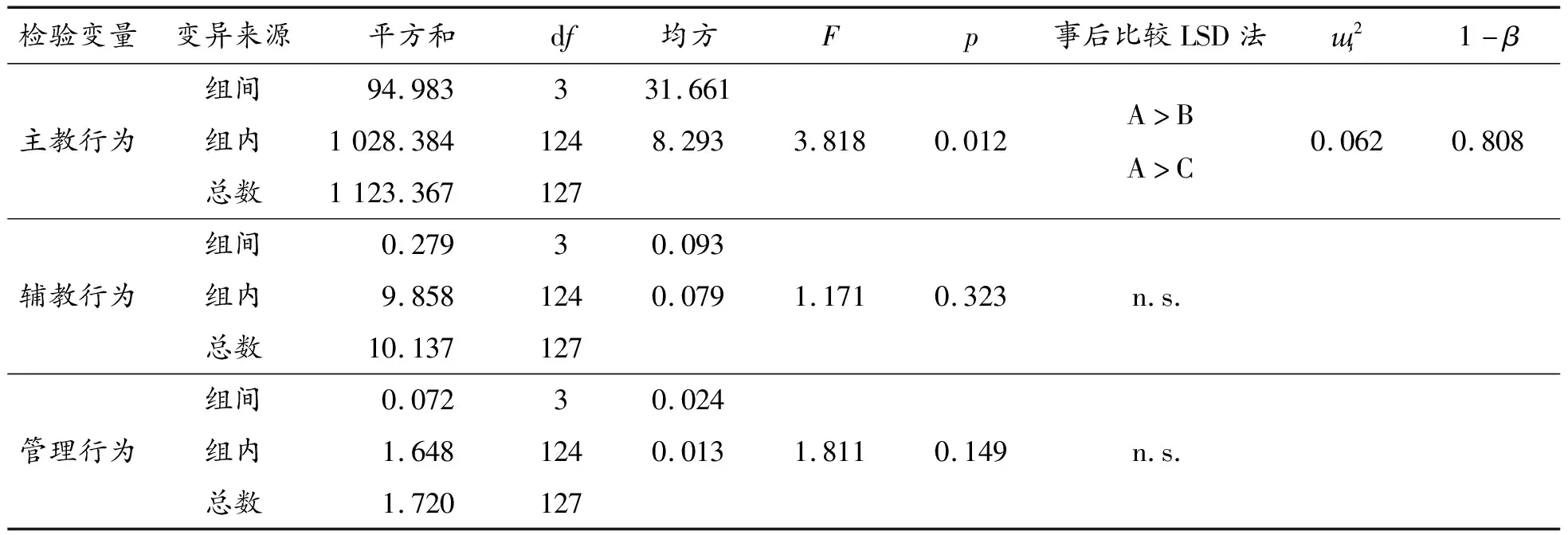

(三)不同参培频次思政课教师在主教行为有显著差异,在辅教行为和管理行为无显著差异

为考量参加培训情况对教学行为的影响,分别对“半年2次及以上”(A)“一年1次”(B)“两年1次”(C)“其他”(D)的主教行为、辅教行为和管理行为进行了方差分析。表8数据表明,就“主教行为”依变量而言,思政课教师参加培训频次为“半年2次及以上”组群体显著高于“一年1次”和“两年1次”;整体检验的F值等于3.818,显著性概率值p=0.012<0.05,达到统计显著水平,关联强度指标щ2等于0.062(调整过后的R2数据),表明“主教行为”依变量可以被教师“参加培训频率”变量解释的变异量为6.2%,培训频率和主教行为的关联强度属于中度关系。统计检验力(1-β)等于0.808,分析推论犯第二类型错误的概率为19.2%,决策正确率为80.8%。就“辅教行为”和“管理行为”依变量而言,均无显著差异。

表8 不同参培频次思政课教师参加培训频次在主教行为、辅教行为、管理行为差异比较的方差分析摘要表

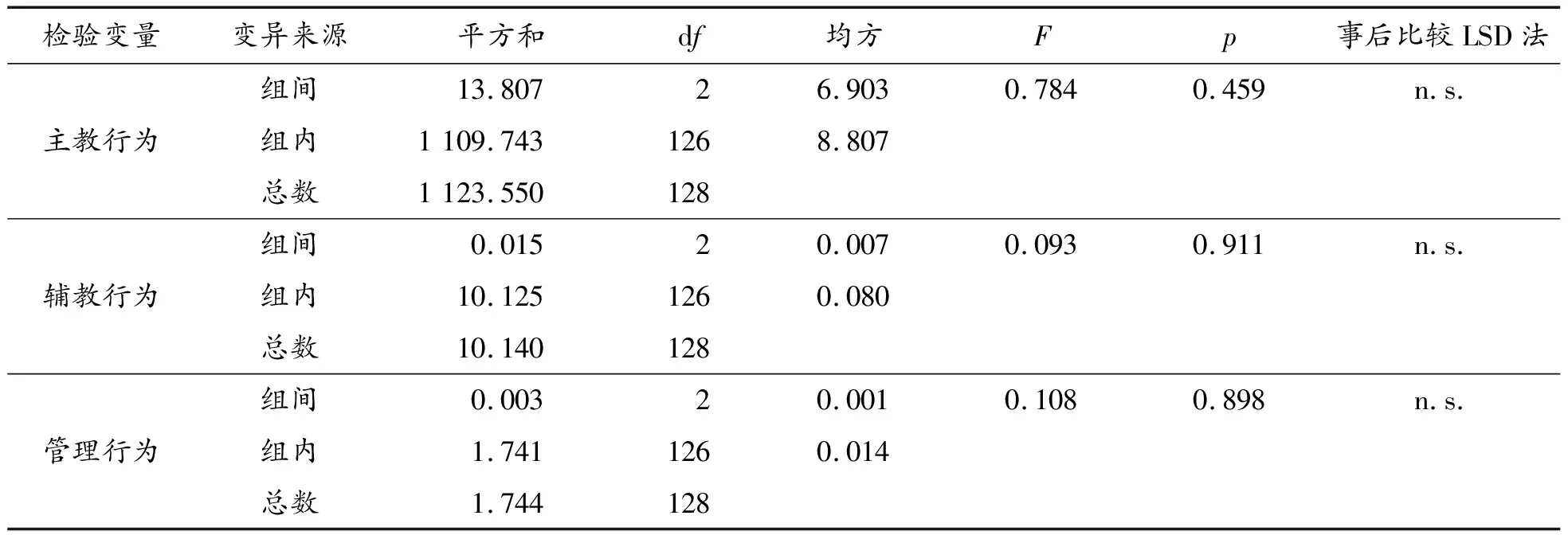

(四)取得不同学位的思政课教师在主教行为、辅教行为和管理行为均无显著差异

从表9数据观察,就“主教行为”“辅教行为”和“管理行为”依变量而言,经Levene法的F值检验,“主教行为”方差分析F=0.784,p=0.459>0.05,“辅教行为”方差分析F=0.093,p=0.911>0.05,“管理行为”方差分析F=0.108,p=0.898>0.05,均未达到0.05显著水平,表明不同学历组群体无显著差异。

表9 取得不同学位的思政课教师在主教行为、辅教行为和管理行为的差异分析

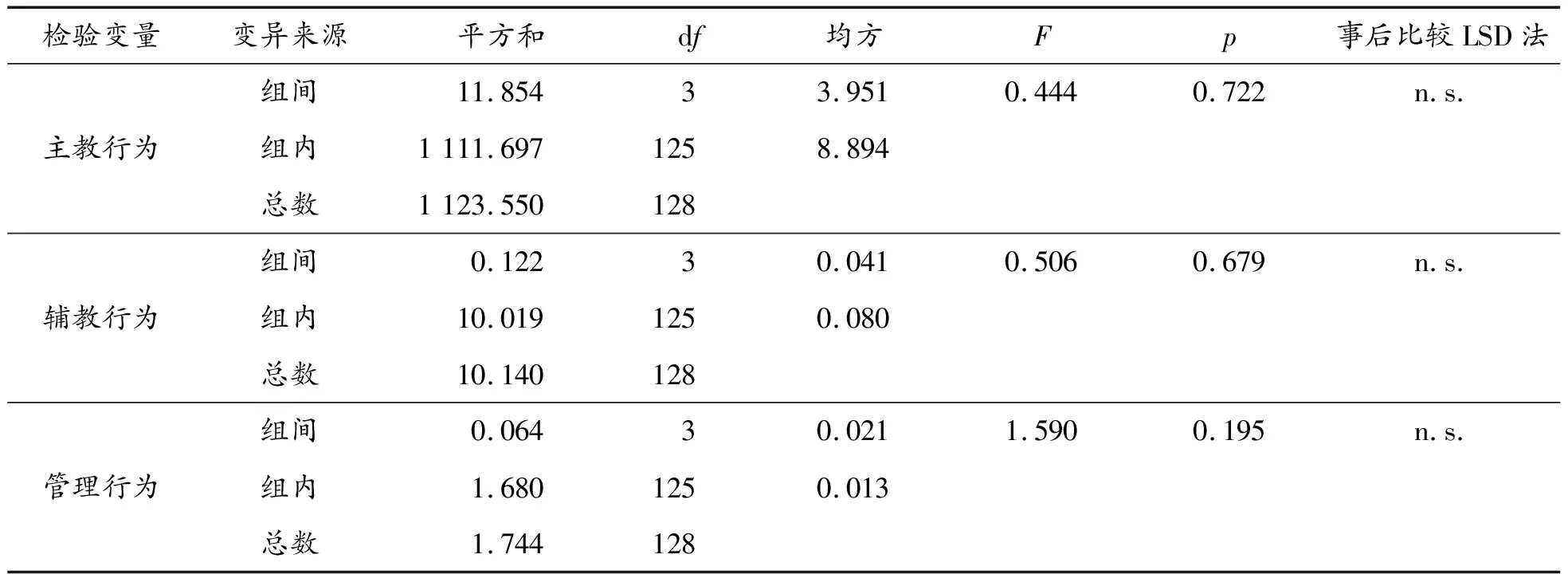

(五)不同职称思政课教师在主教行为、辅教行为和管理行为无显著差异

从表10数据观察,就“主教行为”“辅教行为”和“管理行为”依变量而言,经Levene法的F值检验,“主教行为”方差分析F=0.444,p=0.722>0.05,“辅教行为”方差分析F=0.506,p=0.679>0.05,“管理行为”方差分析F=1.590,p=0.195>0.05,均未达到0.05显著水平,表明不同职称组群体无显著差异。

表10 不同职称思政课教师在主教行为、辅教行为和管理行为的差异分析

(六)不同教龄思政课教师的教学行为有显著差异,教龄与教学行为两者呈“倒U形”曲线关系

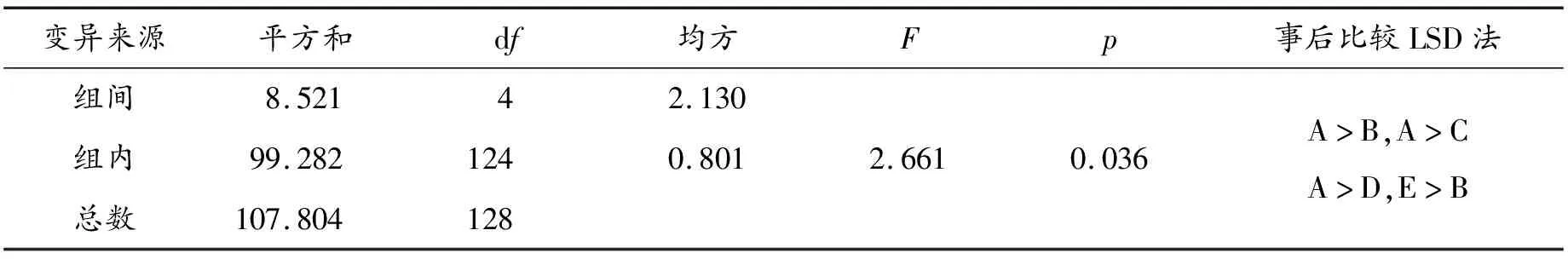

为探究教龄与教学行为之间的关系,将教龄按照数量均等原则划分组别,分为“1~10年”(A)“11~20年”(B)“21~30年”(C)“31~40年”(D)“41~61年”(E)5组。

经Levene方差齐性检验,p=0.413>0.05,接受原假设,表明方差齐性。由表11可知,方差分析F=2.661,p=0.036<0.05,表明组间有差异。事后比较采用LSD(最小显著差异法),发现A>B、C、D组,E>B组。因“教学行为”(总分)是经过SQRT(max+1-x)转换而来,就“教学行为”多重比较而言,“11~20年”“21~30年”“31~40年”组群体的教学行为显著高于“1~10年”组群体。“11~20年”组群体的教学行为显著高于“41~61年”组群体。其他组群体间无显著差异。

表11 不同教龄思政课教师教学行为的差异分析

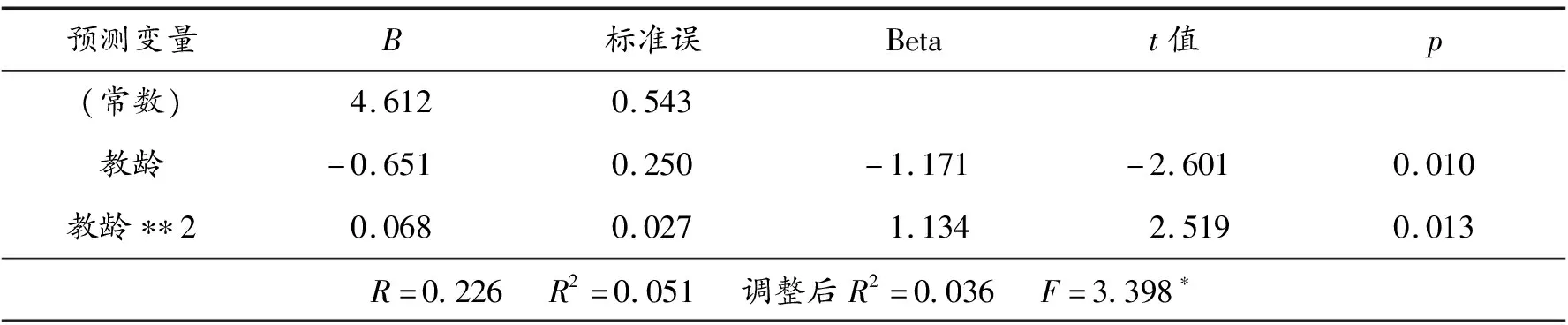

由表12进一步对“教龄”和“教学行为”的关系进行分析,发现两者呈曲线关系,二次方程y=4.612-0.651x+0.068x2。由于y(教学行为)和x教龄均由SQRT(max+1-x)转换而来,所以“教龄”与“教学行为”的关系应该是倒U形。当思政课教师教龄约为20年,“教学行为”值达到顶峰。

表12 思政课教师教龄和教学行为关系的回归曲线分析

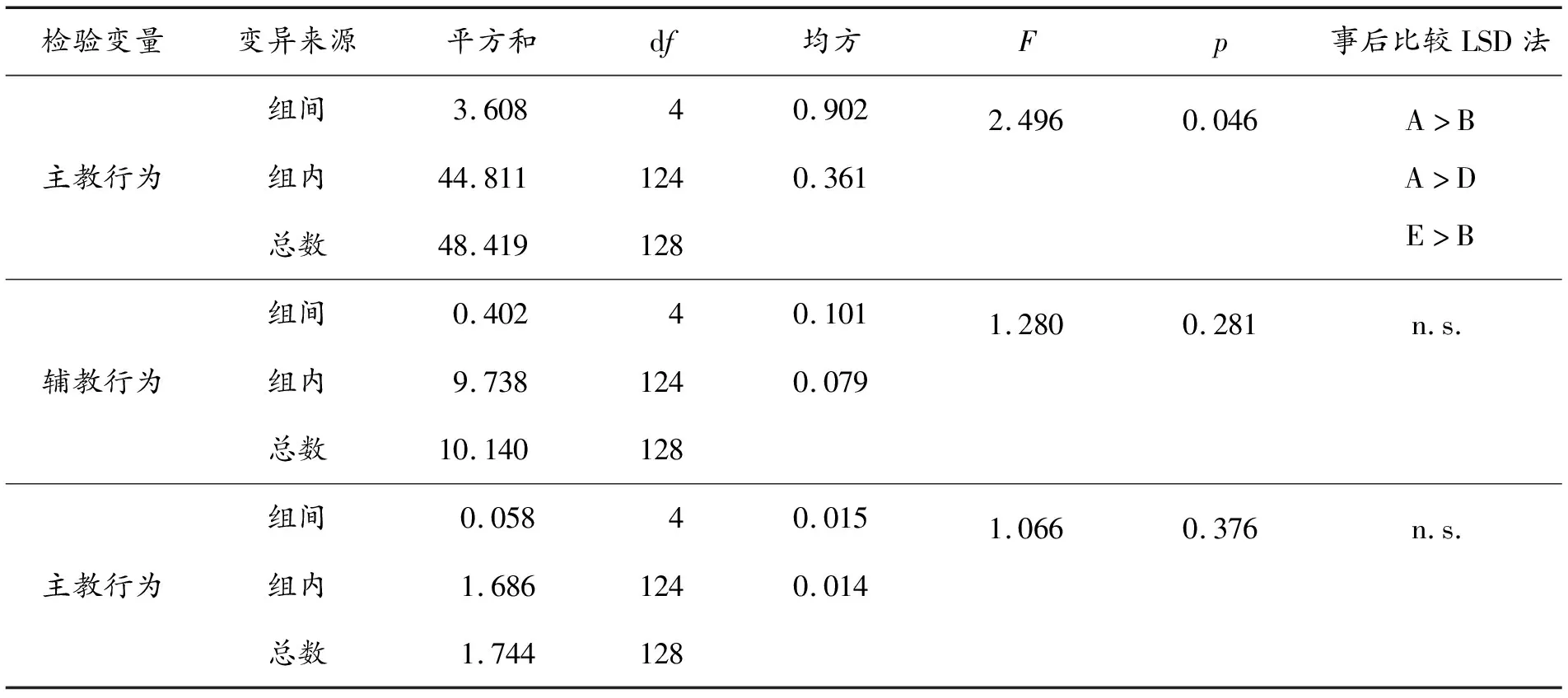

从数据表13中可发现,以“主教行为”依变量而言,经Levene法的F值检验结果,F=2.496,p=0.046<0.05,教龄在主教行为变量上有显著差异。以“管理行为”依变量而言,经 Levene 法的F值检验结果,F=1.280,p=0.281>0.05,教龄在管理行为变量上无显著差异。以“辅教行为”依变量而言,经Levene法的F值检验结果,F=1.066,p=0.376>0.05,表明教龄在管理行为变量上无显著差异。就“主教行为”依变量而言,教龄在变量上F=2.496,p=0.046<0.05,表明组间有显著差异。事后比较采用LSD(最小显著差异法),发现1>2、4组,5>2组。因“主教行为”是经过SQRT(max+1-x)转换而来,f(x1)>f(x2),f(x1)>f(x4),f(x5)>f(x2),就“主教行为”多重比较而言,“11~20年”组群体的教学行为显著高于“1~10年”;“31~40年”组群体的教学行为显著高于“1~10年”组群体。“11~20年”组群体的教学行为显著高于“41~61年”组群体。其他组群体间无显著差异。

表13 不同教龄思政课教师在主教行为、辅教行为和管理行为的差异分析

五、讨论与建议

本研究在施良方教授的教学行为理论基础之上编制量表,经项目分析、信度分析、探索性因素分析和验证性因素分析结果表明,思政课教师教学行为是一个二阶3因素一阶10因子模型结构。此编制量表具有良好的信度和效度,可作为评价思政课教师教学行为的评估工具。

通过对思政课教师教学行为进行调查,结果表明:总体来看,思政课教师教学行为组成的“主教行为”“辅教行为”和“管理行为”三个维度中,“主教行为”对“教学行为”的影响最大,其次是“管理行为”,最后是“辅教行为”,调查显示思政课教师的“主教行为”亟待加强。从思政课教师调查分项结果来看,不同性别的思政课教师教学行为中女性教师“辅教行为”显著高于男性教师;不同参培频次对“主教行为”有影响,参培次数多的思政课教师显著高于参培次数少的思政课教师;不同学历和职称思政课教师在“主教行为”“辅教行为”和“管理行为”无显著差异;不同教龄思政课教师在“教学行为”和“主教行为”方面均有显著差异,教龄与教学行为呈“倒U形”曲线关系,在“辅教行为”和“管理行为”方面均无显著差异。根据调查结果,针对提升思政课教师教学行为能力提出以下几点意见:

(一)抓主要矛盾:重点加强主要教学行为能力,提升思政课教师理论水平

矛盾存在于世间万物,教学也不例外。在教学过程中,有老师与学生的矛盾,有教与学的矛盾,有理论与实践的矛盾,也有教学行为各个方面的矛盾等等,这些矛盾的存在也一定程度上会影响教学的发展。教学行为要提升质的飞跃,就要分清矛盾的主次,抓住在教学行为中起主要作用、支配作用和决定性的矛盾。从调查结果来看,思政课教师在“主教行为”方面自评分较低,说明思政课教师的主要教学行为亟待加强;“主教行为”对于“教学行为”的解释度最高,说明“主教行为”是影响思政课教师“教学行为”最主要因素,也是教学行为矛盾中最主要的矛盾。

第一,主要教学行为才是课堂的根本,教师应重视课程内容本身的讲授,引导学生正确看待当前社会问题,而不是花过多的时间在“互联网+”上。当前,部分教师本末倒置,用大量的课堂活动或网络技术占用了过多的课堂时间,短时间内确有“吸睛”效果,但对于教师教学行为提升效果不明显。课堂活动和网络技术应用属于辅助教学,只能是锦上添花,而不应喧宾夺主和庸俗娱乐化。为了避免对于课堂时间的无效利用,教师应该更多地关注对知识点的讲解、与学生的对话以及学生的学习难点和困惑等,而这些就是主要教学行为,它应该是我们做好教学的根本。也要考虑教育对象的知识水平和接受能力,根据教育对象心理成熟的程度,实施因材施教[4]。由于思政课和其他课程的功能、内容等有所不同,首先,要求思政课教师要吃透理论,注重理论为本,内容为王,坚持把理论本身讲透彻,用理论的魅力征服学生,在“传道授业”的过程中,争取做到“解惑”;其次,要求运用恰当的方式,了解学生所思所想所惑,有研究表明,在课堂教学活动中,师生之间的语言对话行为在行为方式中占据了很大的比重,是比较有效的教学行为[5],课堂对话运用得到,学生会吐露心声,老师可以了解学生所思所想所惑,从而对症下药,解决教学的痛点,引导学生真学真懂真信马克思主义。

第二,思政课教师可通过示范课程学习、督导点评、集体备课、以老带新等途径,提升教师的主要教学行为能力,可以从讲什么、怎样讲、为什么这样讲,怎么进行合理的教学设计,如何正确有效的提问,怎么点评学生发言或活动等方面着力提升。研究证明“教师的行为是可以分析和改善的,是可以资料化、理论化的”[6]12。特别是新教师,在缺乏教学经验的阶段,教学的精进更需要督导和同行老师的指导,从模仿做起,不断改善和提升,再实现飞跃。

(二)遵循事物发展规律:做好培训顶层设计,规划每一个思政课教师特有的成长路径

辩证唯物主义认为规律存在于事物之间,决定着事物的发展方向,遵循了发展规律,会收到事半功倍的效果,思政课教师的成长培养说到底也是一个规律探索问题。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》明确提出要“造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍”,“教师培训是加强教师队伍建设的重要环节,是推进素质教育,促进教育公平,提高教育质量的重要保证”[7],与调查结果相一致。从调查中发现,思政课教师参加培训次数会直接影响主要教学行为,而主要教学行为又是影响教学行为最重要的因素,所以促进思政课教师成长的重要规律之一是加强教育培训。教学培训虽会耽误教师教学和休息时间,耗费大量的物力和财力,但它是提升教师核心竞争力的来源之一,教师教学能力不仅关乎教师个人的综合素质,还直接关系学校的生存和发展。

有计划有步骤的安排提升项目培训,将教师的“生长”需求与培训的专业需求相结合,做好顶层设计,规划不同特点的思政课教师个性发展道路。合格到优秀是一个漫长的过程,教师在不同发展阶段会遇到不同成长屏障,如果长时间得不到解决,会致使教师出现“停止生长”的状况,教师自身得不到成长就会反过来影响课堂的质量、学生的成长,也会在教学科研上产生懈怠、厌恶等情绪,潜在的损失不可估量。要抓住教师这一关系思政课教学质量的关键,重点从增强他们的实际工作能力和实践力量方面加强培训[8];完善国家、省(自治区、直辖市)、学校三级培训体系,本科院校按在校生总数每生每年不低于 40 元,专科院校按每生每年不低于 30 元的标准提取专项经费,用于思政课教师的学术交流、实践研修等,并逐步加大支持力度[9]。但具体落实培训时,通常又会出现需求和实际的偏差,为了避免无效安排,有必要了解教师当前真实需求、成长需要及职业规划等,一对一针对性地制定高效、可执行的培养路径。培养计划应遵循“新教师—合格教师—骨干教师—学科带头人—优秀马克思主义理论教育家”的成长路径,由小到大、由基础到高精尖,满足教师不同阶段不同层次的成长需求。另外,还需要建立健全教师全员培训制度,硬性要求完成培训学习,将培训要求纳入考核。

(三)认识是不断发展变化的过程:了解教师教龄,充分发挥各个教龄阶段的思政课教师的主观能动性

教师教龄从任教开始算起,因不同时代背景和成长轨迹,贯穿其整个人生的任教年限大约1~60年不等,调查发现教师成长的黄金期为教龄的“16~27”年。在调查中发现,教龄与教学行为呈“倒U形”,并非是随着教龄的增长而教学行为能力不断提升,在教龄约为20年,出现增长拐点。马克思主义认为,认识是不断发展变化的,认知具有反复性和无限性,而人们对于认知的改变来源于实践,是一种波浪式的前进或螺旋式的上升。思政课教师从事教学实践,其认知也会随实践的深入不断发展改变,在其任教前期,对于教学有足够的新鲜感和动力,所以会努力钻研,教学行为达到最优化,教学能力不断提升;但到后期,或因不同人生阶段思考问题不同,或因职称、家庭、职业倦怠等因素影响,教师的重心发生转移,进而影响教学行为,其中特别是主要教学行为的变化有差异,辅助教学和教学管理均无差异。所以,对于处在不同教龄阶段的思政课教师,应合理分配其工作任务,发挥其主观能动性,1~15年教龄的提升阶段,可让教师多参加培训学习、提升学历、增加阅读量等,拓展视野,储备知识量,提升理论高度;16~27年教龄的高峰阶段,可提供教师更多展示交流机会,如教学比赛、公开课、学术交流等,提升思政课教师的理论认同、职业自信和效能感;大于27年教龄的回落阶段,可让老教师多参与指导和督导工作,分享工作心得、指导新教师成长、指导教学等(见图2)。

教学行为是一个需要不断深入的话题。本研究是探索研究,根据调查结果,可深入研究思政课教师教学行为和教学质量的关系、教师培训有效性等,也可挖掘思政课教师教学行为拐点的原因或职业倦怠的影响因素等。