家庭状况和创伤经历对中学生行为问题的预测效应

易灵敏

(广州市第十二人民医院,广东 广州 510620)

中学时期是青少年生理心理发育的关键时期,中学生行为问题持久影响其学业及人际关系,易导致成人期社会适应不良,甚至精神障碍和违法行为[1]。既往研究认为行为问题受到先天因素(遗传学,孕期及围产期[2])和后天因素(亲子关系,父母文化水平、心理健康水平及不良生活嗜好,家庭经济状况,儿童躯体疾病和学业压力,儿童感知的创伤经历)[3]的影响,以上众多因素之间存在相互影响和叠加作用。为深入探讨各因素对中学生行为问题的独立影响作用,筛查预测因子并评价预测效应,本文以广州市某中学在校学生及其父母作为研究对象,探讨家庭状况和儿童创伤经历对中学生行为问题的预测作用,为制定高效预防干预措施提供依据。

1研究对象与方法

1.1研究对象

2019年3月至5月采用随机抽样法抽取广州市某中学初一至高二年级共1 337名学生及其家长,其中初中生772名(57.74%),高中生565名(42.26%);男生570名(42.63%),女生767名(57.37%);年龄为12~19岁,平均(14.78±1.45)岁。

1.2方法

采用儿童期创伤问卷(Childhood Trauma Questionnaire,CTQ)对中学生进行问卷调查;同时采用自制的家庭状况问卷和儿童行为量表(Child Behavior Checklist,CBCL)对学生父母进行问卷调查。

在填写问卷前,对研究对象统一说明调查的目的和填写要求,并强调对其资料保密;研究对象匿名自填问卷,并当场收回。本次共发放问卷1 340份,回收有效问卷1 337份,有效回收率为99.78%。

由学生家长回答本研究自拟问卷,了解中学生的一般情况(性别、年级、成绩、身体健康状况、亲子关系、学习成绩)、父母情况(职业、学历、不良嗜好、健康状况、父母关系、婚姻类型和经济状况)和答卷家长本人既往生活经历(父母严格管教、打骂、生活压力大、心灵受到伤害,夫妻有1人失业)。

1.2.1儿童行为量表的调查

使用Achenbach等设计的父母用儿童行为量表[4],由父母评定孩子最近6个月的情况以了解其行为问题。CBCL量表问题部分有113个条目,每个条目按问题出现频率及严重程度分为3级记分。体诉、分裂样、不成熟、攻击性和违纪为11~18岁男女共有分量表;男孩特有分量表有交往不良、强迫性、敌意性和多动,女孩特有分量表有焦虑强迫、抑郁退缩和残忍。各行为分量表得分为其计分项目累加分,得分超过中国常模界值时评定存在该因子行为问题[3],存在1项以上的行为问题视为该学生存在行为问题[5]。按照不同维度分为内化和外化行为问题,男孩的体诉、分裂样、交往不良、不成熟、强迫性行为因子和女孩的体诉、分裂样、焦虑强迫、抑郁退缩行为因子构成内化行为问题;男孩的攻击性、违纪、多动行为因子和女孩的攻击性、违纪、残忍行为因子构成外化行为问题。内化或外化的任一因子得分高于中国常模界值认为该儿童存在内化或外化行为问题[3,6]。

1.2.2儿童期创伤问卷的调查

由中学生回答儿童期创伤问卷了解个人感知的创伤经历。问卷共28个条目,包括躯体忽视、情感忽视、情感虐待、躯体虐待和性虐待5个维度,采用1(从来没有)~5(总是)级计分。躯体忽视≥10,或情感忽视≥15,或情感虐待≥13,或躯体虐待≥10,或/和性虐待≥8定义为儿童期创伤阳性[7],在中国人群中具有较好的信度和效度[8]。

1.3统计学方法

调查问卷经编码后,采用Stata 15.1软件进行数据处理和分析,使用两独立样本t检验分析计量资料,χ2检验分析计数资料,逐步Logistic回归筛选预测因子,重复抽样进行内部验证,用受试者工作特征曲线下面积(area under the curve,AUC)评价预测效应,统计检验水准为双侧α=0.05。

2结果

2.1行为问题的检出情况

在1 337名中学生中,行为问题总检出率为13.84%(185人),其中内化行为问题检出率为11.52%(154人),外化行为问题检出率为5.39%(72人),混合(同时存在内化和外化问题)行为问题检出率为3.89%(52人)。

男孩行为问题中多动(3.51%)、强迫性(3.33%)和交往不良(3.33%)的发生率较高,女孩行为问题中以分裂样(11.86%)和抑郁(4.95%)的发生率较高。女孩的总行为问题[16.56%(127/767)]、不成熟[4.56%(35/767)]和分裂样[11.86%(91/767)]检出率均显著高于男孩[10.18%(58/570),1.58%(9/570),2.81%(16/570)](χ2值分别为11.17、9.15、36.44,均P<0.01)。初中生行为问题发生率高于高中生(14.25% vs.13.27%,110/772 vs.75/565,P=0.04)。

2.2行为问题与家庭及个体特征关系

中学生的性别、年级、亲子关系、学习成绩、经常生病、患有慢性病、父亲文化程度、父母吸烟、父母饮酒、父母打牌、父亲健康状况、母亲健康状况、父母关系、创伤经历(精神虐待、性虐待、情感忽视),以及家长曾被自己父母打骂、压力大、曾心灵受伤、失业在家、家庭月收入与其行为问题显著关联(均P<0.05),见表1。

表1 中学生行为问题与家庭及个体特征情况比较结果

2.3行为问题预测因子的筛选

将单因素分析中与行为问题显著关联的影响因素作为自变量,以行为问题及内化和外化行为问题作为因变量进行逐步Logistic回归分析筛选预测因子。

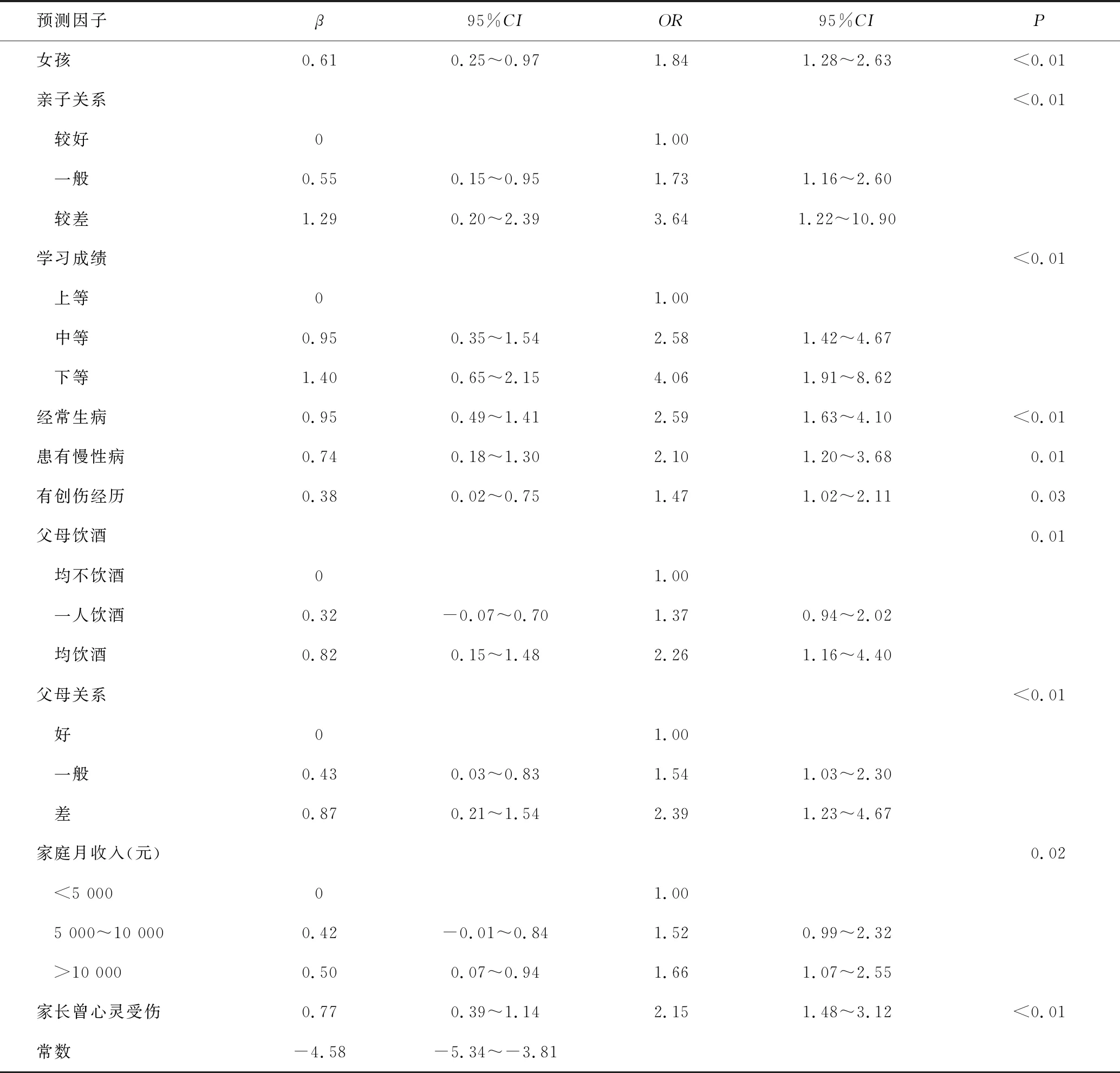

行为问题预测因子为:中学生性别(女孩)、学习差、经常生病、患有慢性病、有创伤经历、父母均饮酒、亲子关系差、父母关系差、家庭月收入超过10 000元、家长曾心灵受伤(均P<0.05);重复抽样进行内部验证得出AUC为0.76(95%CI:0.72~0.79),P<0.01,见表2。

内化行为问题预测因子为:中学生性别(女孩)、学习差、经常生病、患有慢性病、有创伤经历、父母均饮酒、亲子关系差、父母关系差、家庭月收入超过10 000元、家长感觉压力大、家长曾心灵受伤(均P<0.05);内部验证得出AUC为0.76(95%CI:0.72~0.80),P<0.01,见表3。

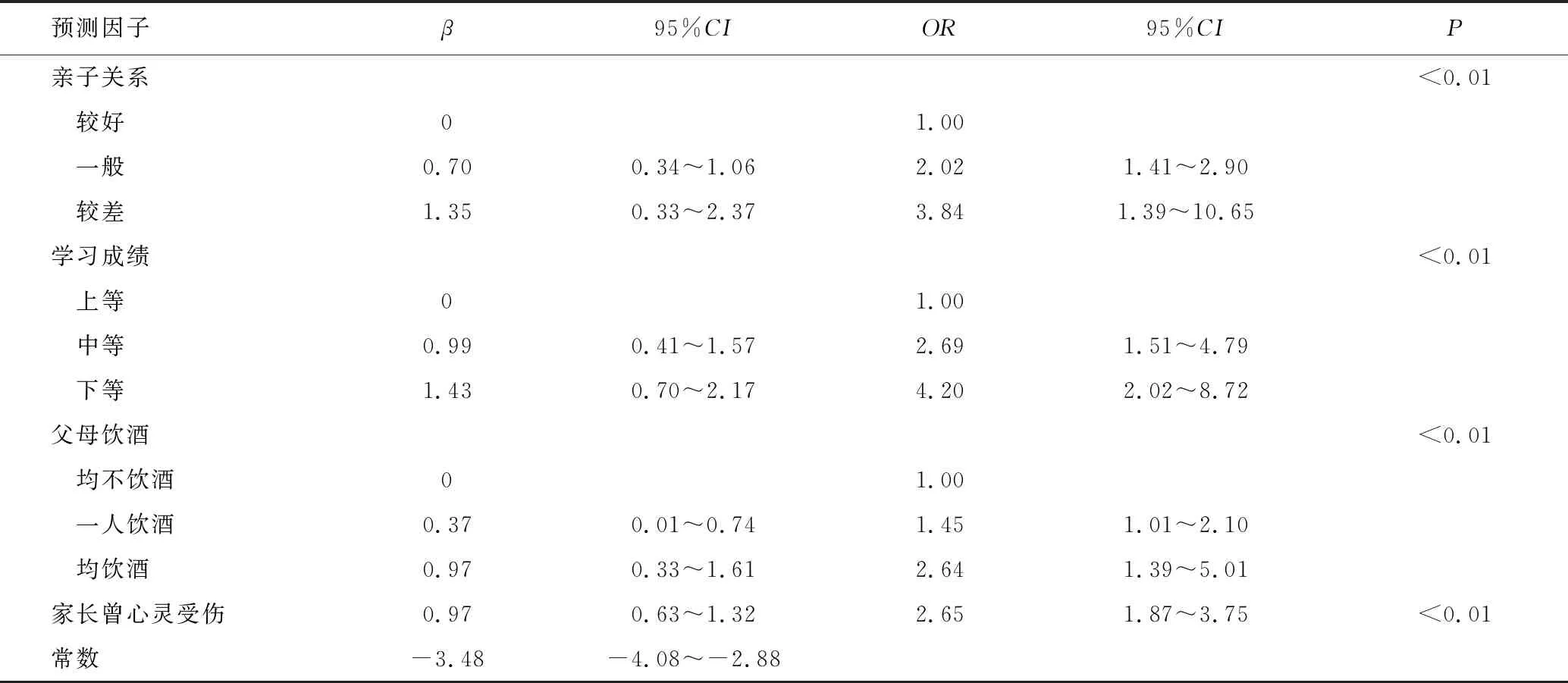

外化行为问题预测因子为:中学生学习差、父母均饮酒、亲子关系差、家长曾心灵受伤(均P<0.05);内部验证得出AUC为0.71(95%CI:0.67~0.75),P<0.01,见表4。

表2 行为问题预测因子及其回归系数和优势比

表3 内化行为问题预测因子及其回归系数和优势比

表4 外化行为问题预测因子及其回归系数和优势比

3讨论

本研究发现广州市某中学学生行为问题发生率为13.84%,内化行为问题发生率(11.52%)高于外化行为问题发生率(5.39%);其中,女孩、学习差、经常生病、患有慢性病、有创伤经历(主要是性虐待经历)、父母均饮酒、亲子关系差、父母关系差、家长曾心灵受伤和家庭月收入超过10 000元是总行为问题和内化行为问题的预测因子,外化行为问题预测因子主要为中学生学习差、父母均饮酒、亲子关系差、家长曾心灵受伤。预测因子具有较好的预测效应。

3.1中学生行为问题分布特点

初中阶段是学生成长的关键时期,个体的身心健康水平直接影响其今后的成长。本研究显示,中学生行为问题总发生率及内、外化行为问题发生率与全国[3]、山东省[9]和武汉市[10]的调查结果相似,略低于南京市[11]的调查结果。本研究显示,女孩分裂样和抑郁的发生率较高,男孩多动、强迫性和交往不良发生率较高,不同于其他研究结果[3,11-12],提示女孩总行为问题和内化行为问题发生率高于男孩,而男女间外化行为问题发生率相似,这可能与女孩心理成熟期较早,对外部环境因素比较敏感有关[13]。

初中生与高中生行为问题分布相似,虽然高中学业压力更大,但初中生行为问题发生率仍略高于高中生,这可能是随着年龄的增长,高中生生理、心理发育趋向成熟,独立性和自控能力增强,对外部环境适应能力提高,使得行为问题发生率下降。

3.2中学生行为问题预测因子及预测性能

儿童行为问题是对家庭和环境因素的不适应反应。本研究显示的预测因子包括女孩、学习差、经常生病、患有慢性病、有创伤经历(主要是性虐待经历)、父母均饮酒、亲子关系差、父母关系差、家庭收入较高和家长曾心灵受伤。

学生的学业不良易导致家庭和学校对学生的否认、指责、歧视和忽视,降低了学生的自尊感;其身体健康状况不良可能影响自我形象认知,使学习及参与集体活动的精力欠缺,也加重了家庭经济和精神负担[14]。父母自制力欠佳者倾向于有饮酒嗜好,且饮酒后易导致进一步情绪控制能力减弱;家长自觉心理伤害经历使其倾向于产生心理不平衡或迁怒现象[12]。夫妻和亲子关系差导致家庭氛围不良,并难以进行良性沟通,以上预测因子都可能促使父母更多地采取严厉、惩罚、拒绝、否认的教养方式,而更少采用理解情感温暖的教养方式,进而导致子女行为问题[12]。父母的文化程度、健康状况和家庭经济情况,以及家庭子女数量和主要抚养者身份对其行为问题的影响在校正了其他因素后不具显著意义,提示预测行为问题的主要因子在于青少年自身因素和家庭环境氛围,与家庭客观状况的相关性相对较弱。

以上相对精简的10个预测因子[女孩、学习差、经常生病、患有慢性病、有创伤经历(主要是性虐待经历)、父母均饮酒、亲子关系差、父母关系差、家长曾心灵受伤和家庭月收入超过10 000元]总的预测效应较好,能够有效预测中学生的行为问题发生率。因此,关注女孩心理变化,提升中学生身体素质,控制中学生慢性病,对夫妻和亲子关系紧张的家庭进行家庭心理辅导,引导父母戒除或减少不良嗜好对有效减少中学生行为问题有积极作用。

3.3中学生内化行为问题预测因子及预测性能

内化行为问题是影响内部心理特征而非外部环境的心理卫生问题,如未及时发现干预可能发展成为严重的心理障碍。内化行为问题预测因子在总行为问题预测因子的基础上增加了家长自觉压力大。家长自觉压力大虽未达到心理伤害的程度,但对中学生内化行为有独立的预测作用,其可能是家长将压力不自知地在家庭内进行发泄或转移,从而影响了青少年的内部心理特征[15]。

在增加了家长压力这一预测因子后,对中学生内化行为问题的预测效应与总行为问题的预测效应相似。针对行为问题的措施,加上对压力大家长的心理疏导,对减少中学生内化行为问题有积极作用。

3.4中学生外化行为问题预测因子及预测性能

外化行为问题会增加成年期犯罪发生风险,可预测成年期焦虑问题,其稳定性高于内化行为问题[16]。本研究显示,不同于内化行为问题,中学生外化行为问题检出率偏低,仅与中学生的学习差、父母均饮酒、亲子关系差、家长曾心灵受伤显著关联。学业不良易导致家庭和学校对其否认指责和忽视,父母饮酒嗜好易导致其情绪控制能力减弱,家长心理伤害经历使其倾向于产生心理不平衡或迁怒现象,亲子关系差使沟通不畅,以上预测因子都可能促使父母更多地采取严厉、惩罚、拒绝、否认的教养方式,而更少采用理解情感温暖的教养方式,进而影响子女的外化行为[17]。中学生的外化行为问题反映了其对外部环境的消极态度,因此其性别、身体健康状况和自我感知的创伤经历等内在属性对外化行为问题的预测效应在校正多种外部环境因素后不具显著性意义。因此对外部环境的控制,如对有心理伤害经历、有饮酒嗜好的父母进行心理疏导,通过多种途径提升学生成绩及开展亲子活动等可能有利于减少中学生外化行为问题。

本研究调查了广州市某中学的学生行为问题、创伤经历和家庭状况,在研究行为问题总检出率和内、外化不同行为问题检出率的基础上,筛选了对各行为问题的预测因子,并逐一评价预测效能,为早期发现行为异常高危人群提供了操作性比较强的预测依据,对促进青少年身心健康有重要的公共卫生意义。

本研究不足之处为纳入研究的样本量有限,仅采用单主体报告法了解父母认知的中学生行为问题,未纳入先天因素(遗传学,孕期及围产期)及学校因素,可能存在偏差,因此暂不支持建立系统全面的中学生行为问题预测模型。下一步研究将考虑使用综合观察法,采集更大样本量的父母和子女等不同角度的更多影响因素信息,对中学生行为问题进行系统建模和验模。