经血管内介入栓塞术治疗脑动脉瘤破裂的临床效果探析

张宁 杨扬

脑动脉瘤(cerebral aneurysm,CA)是一种脑血管疾病,临床发病率不高,是由于脑动脉血管壁在较大压力作用下膨出所致,破裂后容易形成蛛网膜下腔出血,引发一系列压迫及脑神经缺损症状,严重威胁患者生命。临床统计显示,在所有非外伤性蛛网膜下腔出血中,CA破裂所致的比例高达80%[1]。CA 破裂主要表现为头痛、颈部以及腰背部疼痛、神经症状等,具有病情进展迅速、恶性程度高、致残及致死率高的特点,早期的手术治疗是改善预后的关键。开颅夹闭术是以往常用术式,能有效清除蛛网膜下腔积血,修补破裂脑动脉,但手术风险高,对脑组织损伤大,术后恢复慢,对预后的改善效果有限[2]。近年来,经血管内介入栓塞术在CA破裂治疗中得到广泛应用,符合微创理念,对机体的损伤小,对脑组织血流无明显影响,明显降低了手术风险,达到栓塞破裂脑动脉的效果,并释放颅内残存脑脊液,避免脑积水的发生,从而有助于改善预后[3]。本研究进一步分析采用经血管内介入栓塞术治疗CA破裂的临床效果,现具体报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2015 年1 月~2019 年12 月在本院神经外科治疗的104 例CA 破裂患者,随机分为对照组和观察组,每组52 例。观察组中,男30 例,女22 例;年龄35~78 岁,平均年龄(55.4±10.3)岁;Hunt-Hess 分级:Ⅰ级21 例,Ⅱ级16 例,Ⅲ级15 例。对照组中,男31 例,女21 例;年龄36~77 岁,平均年龄(55.2±10.4)岁;Hunt-Hess 分级:Ⅰ级23 例,Ⅱ级15 例,Ⅲ级14 例。两组患者的性别、年龄、Hunt-Hess 分级等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:所有患者均经头颅CT 或磁共振成像(MRI)、数字减影血管造影(DSA)等检查确诊为CA 破裂;均可见蛛网膜下腔出血;年龄35~80 岁;CA 直径在0.5~2.5 cm,平均直径(1.7±0.5)cm;Hunt-Hess 分级在Ⅰ~Ⅲ级。排除标准:合并严重心肝肾疾病、合并其他脑血管疾病、凝血功能障碍、恶性高血压、免疫系统疾病等。

1.2 方法 对照组患者采用开颅夹闭术治疗,以大脑前交通动脉瘤为例,全身麻醉,从Yasargil 翼点入路,自颧弓上耳屏前1 cm 发际内作一弧形切口,长约7~8 cm,至中线部位,分离皮瓣,注意保护面神经、颞浅动脉,从颞上线与冠状缝的交界线上方钻孔,制作骨窗,剪开硬脑膜,打开侧裂池,开放颈内动脉池及视交叉池,释放颅内压,引流脑脊液,明确血管关系,暴露CA 的瘤颈,夹闭瘤颈,阻断血流,控制跨壁血压,分离动脉瘤周围粘连组织,选择适宜的动脉瘤夹彻底夹闭动脉瘤,充分止血,硬膜下放置引流管,缝合脑膜,存在脑水肿者行去骨瓣减压术,缝合头皮,结束手术,术后2 d 拔除引流管[4]。观察组患者采用经血管内介入栓塞术治疗,术前密切监测生命体征,全身肝素化2 h,术中使用肝素钠1.25 g/h,全身麻醉,应用seldenger 技术穿刺,于右侧腹股沟处股动脉穿刺置入6F 动脉鞘及导引导管,根据DSA 结果选择最佳操作角度,将导管头端放置于颈内动脉内,在路径图的指引下,将塑形后的微导管头端置入动脉瘤内中、外约1/3 处,选取适宜大小的弹簧圈,填塞入动脉,完成后松弛导管,确定栓塞稳定后解脱导管[5]。采用Onyx 胶栓塞者,在微导管进入瘤体后,根据DSA 结果确认瘤体及其远端不存在血管分支,用生理盐水冲洗导管,将二甲基亚砜通过注射器注入导管,吸取Onyx-18 胶,注入瘤体内部,待出现少许反流后停止推注。两种方法均需密切监测DSA,确认栓塞致密性。若为夹层动脉瘤或宽颈或动脉瘤较大者,实施Rimording 技术栓塞或支架辅助栓塞,至动脉瘤无显影后拔出导管[6]。术后压迫穿刺部位,术后12 h 皮下注射低分子肝素5000 U,卧床制动24 h,静脉滴注尼莫地平抗血管痉挛,并控制血压、抗生素抗感染等,定期复查颅脑的CT 或DSA,根据患者情况可进行腰椎穿刺检测脑脊液情况。

1.3 观察指标及判定标准 比较两组临床疗效、并发症发生情况、手术前后CBF 及SF-36 评分。①疗效判定标准:良好:术后症状明显减轻或消失,头、颈、腰背基本无痛,伴发神经症状如神经麻痹、视力下降等明显好转或出现频率明显减少;差:术后症状仍然存在甚至加重,有明显的头、颈、腰背疼痛,伴发的神经症状出现频率较高;死亡:治疗无效后死亡[7]。良好率=良好例数/总例数×100%。②并发症包括脑积水、脑血管痉挛、肺部感染、尿路感染、短暂性脑缺血。③测定术前、阻断颅内动脉瘤时、术后的CBF,评估手术对CBF 的影响。④采用SF-36 评估手术前后的生活质量,包括生理职能、生理功能、社会功能、精神状况、健康状况、活力、机体疼痛、情感功能等,每项100 分,得分越高则生活质量越好。

1.4 统计学方法 采用SPSS21.0统计学软件对数据进行处理。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t 检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

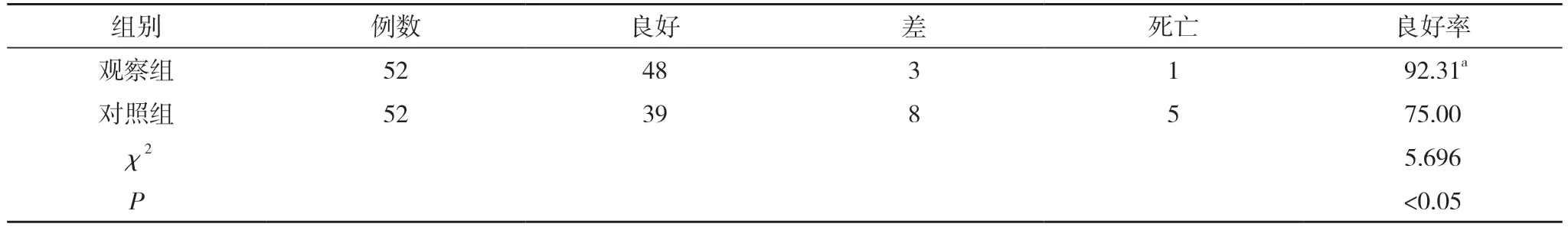

2.1 两组临床疗效比较 观察组恢复良好率为92.31%,明显高于对照组的75.00%,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

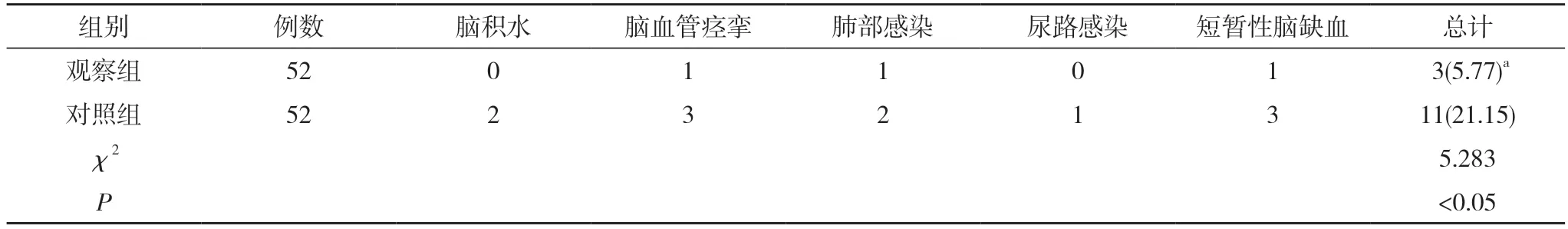

2.2 两组并发症发生情况比较 观察组患者的并发症发生率为5.77%,明显低于对照组的21.15%,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

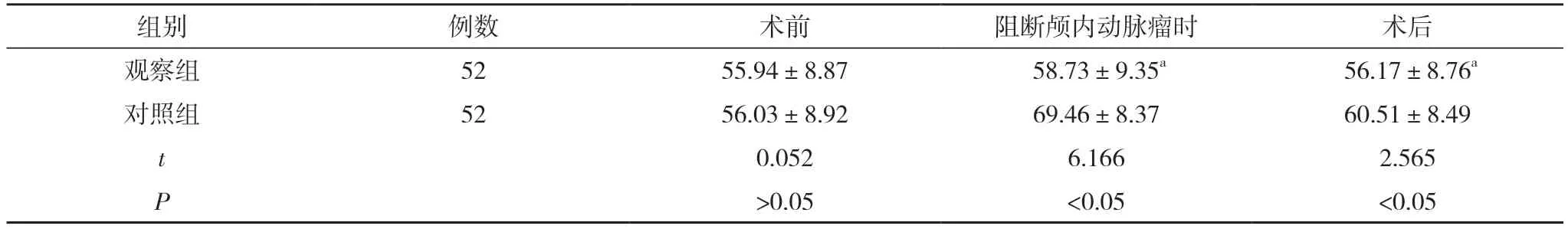

2.3 两组手术前后CBF 比较 两组术前CBF 比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组阻断颅内动脉瘤时、术后的CBF 均明显低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

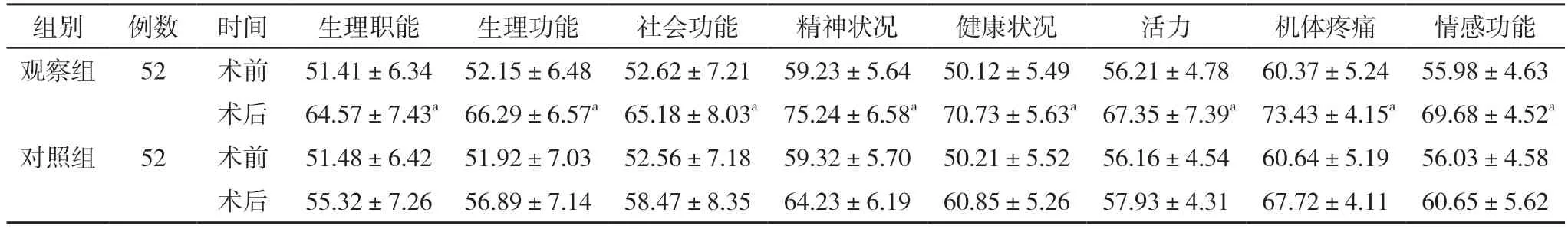

2.4 两组手术前后SF-36 评分比较 术前,两组生理职能、生理功能、社会功能、精神状况、健康状况、活力、机体疼痛、情感功能评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后,观察组生理职能、生理功能、社会功能、精神状况、健康状况、活力、机体疼痛、情感功能评分均明显高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表1 两组临床疗效比较(n,%)

表2 两组并发症发生情况比较[n,n(%)]

表3 两组手术前后CBF 比较[±s,ml/(100 g·min)]

表3 两组手术前后CBF 比较[±s,ml/(100 g·min)]

注:与对照组比较,aP<0.05

表4 两组手术前后SF-36 评分比较(±s,分)

表4 两组手术前后SF-36 评分比较(±s,分)

注:与对照组比较,aP<0.05

3 讨论

CA 被称为是颅内的“不定时炸弹”,起病急骤、病情进展迅速、直接危及患者生命。研究认为,高血压、动脉粥样硬化、流体动力学效应、颅内动脉先天缺陷等是诱发CA 的主要原因[8]。病理研究显示,颅内血管内外膜弹力组织相对较少、中层薄弱、管壁退化及炎症损伤等,最终形成CA,一旦破裂,造成蛛网膜下腔积血,引发脑组织损伤,预后较差[9]。

开颅夹闭术是以往CA 的主要治疗方法,具有术野清晰、手术成功率高等优点,但缺点也十分明显,对颅脑组织的损伤大,特别对于体质较弱者或老年患者,手术风险较高,常无法耐受,且术后并发症较多,住院时间长,对预后的改善效果并不显著[10]。血管内介入栓塞术是一种微创术式,通过穿刺股动脉,利用微导管,置入弹簧圈到动脉瘤内,将动脉瘤充满,阻断动脉瘤内血流,达到栓塞作用,从而有效消除动脉瘤,改善临床症状,促进脑神经功能的修复[11]。同时,血管内介入栓塞术避免了开颅操作,对脑组织无明显影响,有效减轻了术后疼痛,降低了并发症发生率,加快术后康复速度,促进预后的改善[12]。此外,血管内介入栓塞术的应用范围较广,对于全身状况较差、年龄大者也适用,能减少或阻断出血,降低手术风险,提高手术疗效。

本研究结果显示,观察组恢复良好率高于对照组,并发症发生率低于对照组,阻断颅内动脉瘤时、术后的CBF 均低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。术后,观察组SF-36 评分均高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。充分证明血管内介入栓塞术对CA 破裂的治疗效果良好,术中脑血流动力学稳定,术后并发症发生率低,有助于预后的改善和提高生活质量。

综上所述,采用经血管内介入栓塞术治疗CA 破裂的疗效确切,预后良好率高,并发症发生率低,有效提高了术后生活质量,值得在临床推广使用。