清代卤簿鼓吹乐队的命名与分类辨证

“卤簿鼓吹”即扈从皇室出行的车马仪仗中使用的鼓吹乐。清朝卤簿乐队的种类、乐章随仪驾规模的扩张而屡次增修。自崇德元年草创卤簿乐礼;顺治三年建立大驾、行驾、行幸仪仗的车、伞、旗、乐舆服制度框架;乾隆十三年改设大驾、法驾、銮驾、骑驾四级卤簿,乐队、乐章需依卤簿规模、用途、场合分类运用,至此卤簿乐制基本定型,此后仅略作乐章内容和乐器上的个别调整。笔者梳理这一历程中的用乐方式后,发现学界对乐部关系及各部规模的认识,由于参考文献的不同,“延续了清代以来一直存在的问题,即分类标准和乐队名称的不统一”。①史凯敏:《清代卤簿乐衍变的比较学研究》,《河池学院学报》,2017年,第3期,第100-106页。

清代相关记载可分为四种分类、命名体系。(1)按乐章内容:《律吕正义后编》(简称《后编》)、《清朝通志》《清朝通典》。(2)按卤簿功能:乾嘉光三朝的《大清会典·銮仪卫》、《大清会典事例·銮仪卫》(简称《事例》)、《清史稿·卤簿附》。(3)按卤簿乐队名称:乾嘉光三朝《事例·乐部》、《清朝续文献通考·乐悬》(简称《清续考》)。(4)依乐队类型与礼乐功能综合分类:乾嘉光三朝《大清会典·乐部》、《清续考·乐制》、《清史稿·乐志》、《清朝文献通考》(简称《清通考》)。

陈万鼐参考《清史稿》分为导迎乐、铙歌乐(卤簿乐+前部乐+行幸乐+凯歌乐)②陈万鼐:《〈清史稿·乐志〉研究》,北京:人民出版社,2010年,第336-338页。。万依③万依:《清代宫廷音乐》,《故宫博物院院刊》,1982年,第2期,第8-18页。与温显贵④温显贵:《清史稿乐志研究》,2004年上海师范大学博士论文,第159-160页。采光绪朝《事例》提出前部大乐、铙歌大乐、铙歌鼓吹、铙歌清乐、导迎乐的五类说。束霞平依《事例》及《清史稿》分为“四块七大类”:导迎乐、铙歌大乐(前部大乐+铙歌鼓吹)、行幸乐(铙歌大乐+铙歌清乐)及凯歌乐(铙歌乐+凯歌乐)。认为“在法驾卤簿中铙歌大乐的乐器种类及数量(较大驾卤簿中)大为减少了”⑤束霞平:《清代皇家仪仗研究》,2011年苏州大学博士论文,第211-215页。,温显贵也持“铙歌大乐递减说”。刘桂腾将《钦定大清会典则例》(简称《则例》)导迎乐、前部大乐、铙歌大乐、铙歌鼓吹、铙歌清乐,加上《后编》中列入朝会的铙歌乐、凯歌乐共分七类,并认为“行幸乐类属有三:铙歌大乐、铙歌清乐、行幸乐”。⑥刘桂腾:《清代乾隆朝宫廷礼乐探微》,《中国音乐学》,2001年,第3期,第54-55页。束、刘二位虽提及清宫廷礼乐有两种划分标准:按使用功能(如《后编》)和按礼乐名称(如《清史稿》),但名实关系并未深究。研究者的冲突是基于对乐部性质判断的不同。因分类标准不同,对乐部名称、类属及使用的描述差异,造成文献间大量同名异类、同类异名的现象,形成卤簿乐队名称、性质和关系的迷雾。问题聚焦于:铙歌大乐何以有多种配置?行幸乐包括铙歌大乐吗?铙歌鼓吹和卤簿乐一样吗?名称近似的铙歌、铙歌乐、铙歌之乐有区别吗?凯旋乐是何性质?解决乐部类属分歧,陈清名实关系,需将文献中各乐部所用乐章,乐器陈设,适用的卤簿和礼仪进行比对,溯源乐部命名矛盾,分析文献中乐队名称的能指与所指,方能辨清名实。

一、乐部命名矛盾探源

(一)矛盾源头:乾隆朝“乐部”与“銮仪卫”

“五朝会典”是康、雍、乾、嘉、光五朝所修《钦定大清会典》之总称。自乾隆朝实施典、例分别辑录,《会典》记现行制度乃国家基本法规;相应的《则例》(嘉、光朝称《事例》)按年条录各部门制度沿革与具体施用案例。清前期,卤簿用乐分属负责朝会燕飨乐的和声署,及掌管皇家车驾仪仗事务的銮仪卫。乾隆七年新设乐部,宫廷礼乐纳入统一管理,但銮仪卫仍负责卤簿器物的陈设与管理。“銮仪卫乐三部。前部大乐、行幸乐掌于驯象所,至用乐时奏于和声署署史。卤簿乐掌于旗手卫,仍校尉司之。”⑦[清]托津等:(嘉庆)《钦定大清会典》卷三四“乐部”,《中国近代史料丛刊三编》第64辑,台北:文海出版社,1488页。(以下相同文献来源,简写做(嘉庆)《会典》)《会典》和《则例》中出现了:乐部按乐队、銮仪卫按卤簿人员器物次序的两套书写体例。这种体例有其历史传统,自《晋书》开始,尤其唐以后的正史中,鼓吹乐往往出现在两个部分:一是乐志,二是仪卫志或舆服。前者主要按鼓吹乐曲、性质的分类来陈述;后者一般按实际的布置和使用的程序来记录。

乾隆《会典》简略精核。“乐部”一卷,略列导迎乐、前部大乐、铙歌鼓吹、铙歌大乐、铙歌清乐五种乐队的配置与用途。相应的《则例·乐部》在乐队种类和配置上与前者保持了一致,还记录了导迎乐章、铙歌大乐章、铙歌清乐章的歌词。可见《典》《例》中“乐部”重于乐队的乐器、乐章与功能的对应。两书中,铙歌大乐均为“大铜角、小铜角、金口角各八,铜鼓四,金二,钹、点、鼓各一”。⑧[清]允祹等:(乾隆)《钦定大清会典》卷五八“乐部”,《景印文渊阁四库全书》第619册,台湾:商务印书馆,第520页。(以下简写做(乾隆)《会典》)

与“乐部”不同,乾嘉光三朝《会典》“銮仪卫”的编写是依照卤簿的等级和功能,依次记录各类器物在卤簿中的陈设次序与数量。其中大驾、法驾均按照“前列……次前部大乐,次五辂……次铙歌大乐……”⑨(乾隆)《会典》卷九三“銮仪卫”,第1764、1769页。的顺序,把骑驾乐也称铙歌大乐。这便产生了与“乐部”的矛盾:“铙歌大乐”在大驾、法驾、骑驾中的乐器配置成了依次递减的(分别为20种160件,10种114件,12种46件)(见图1),数量、种类均大于《会典·乐部》中33件的“铙歌大乐”。这便是“铙歌大乐递减说”矛盾的源头。

(二)矛盾持续深化:嘉庆朝乐部“会典”与“事例”

嘉庆《典》《例》较前朝精详许多,但这一矛盾却转移到了《会典·乐部》和《会典·事例》之间,光绪朝基本是原样抄录,《清续考》《清史稿》也在不同章节分别延续了两种说法,持续的书写加深了研究者的误解,甚至结论也相反。

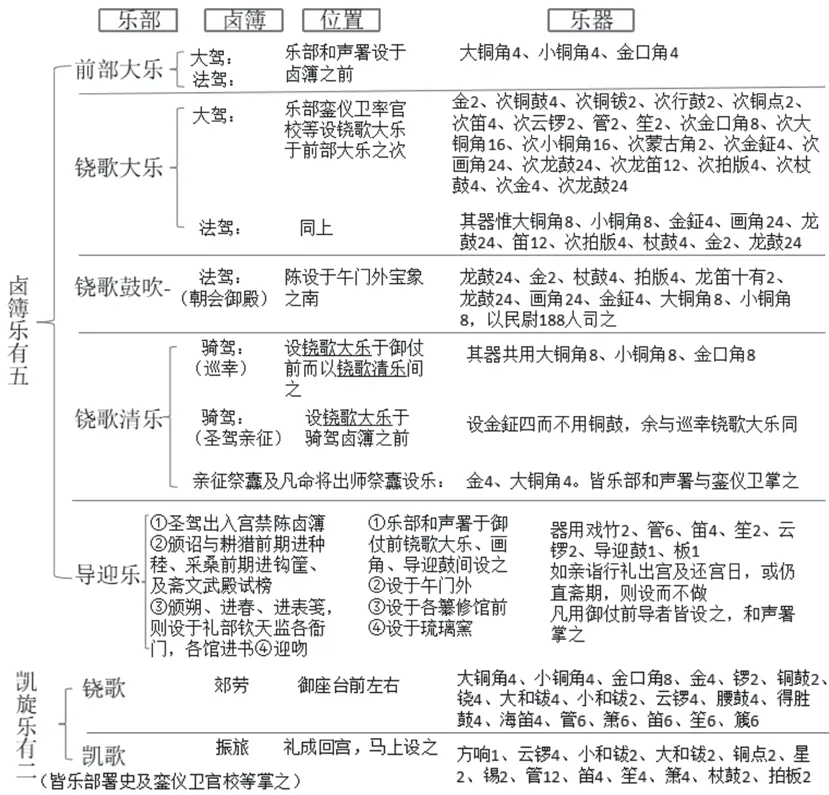

一方面,嘉庆《事例·乐部》与前代《銮仪卫》的“铙歌大乐递减说”是统一的(仅在骑驾中改成了“铙歌大乐间以铙歌清乐”)。七种乐队分两类:“卤簿乐”(前部大乐、铙歌大乐、铙歌鼓吹、铙歌清乐、导迎乐)及“凯旋乐”(铙歌、凯歌)(见图1)。光绪朝《事例·乐部》《清续考·乐悬》均袭此说。这种撰述方式体现出的分类依据是“卤簿常仪”与“非卤簿常仪”,关键在对凯旋乐功能和性质的判断。

凯旋乐源自《周礼》“王师大献,则令奏恺乐”的传统,郑注:“大献,献捷于祖;恺乐,献功之乐。”特指凯旋郊劳仪式所用的铙歌、凯歌。这两种乐队的器物配置、陈设位置、乐章乐谱,功能均有别。“郊劳以铙歌(凯旋,皇帝郊劳则陈铙歌);振旅以凯歌(凯旋郊劳毕,回銮时则陈凯歌)。”⑩同注⑨,()内为原文中的小字注文。《后编·朝会乐》乾隆二十五年平定西域郊劳:“内班署史承应之铙歌乐设于台左右排立,凯歌乐即排立于御道左右……驾至郊劳处,军士鸣螺,铙歌乐作”,郊劳礼毕后“皇帝出黄幄乘骑,铙歌乐止,停鸣锣,马上凯歌乐作,奏鬯皇威之章在卤簿前随行,内班凯歌乐随皇上左右行至黄新宫门外排立,驾还行宫,凯歌乐止……”即郊劳时铙歌在郊台左右奏铙歌乐,礼成后凯歌于卤簿前奏凯歌乐至行宫。在“清三通”以及乾嘉光三朝《事例》中,记载了乾隆二十五年平西域和四十一年平两金川两次郊劳。从乐章歌词内容看,都是描写战争胜利过程的应时之作。“凯旋所用之铙歌、凯歌、清乐、笳吹各乐章皆系临时撰拟,用章命名。”⑪[清]允禄、张照等:《御制律吕正义后编》卷四一《朝会乐》,第一册,长春:吉林出版社,2005年,第855页。乐队及音乐都是为郊劳仪式专门设计的,日常不用。任方冰考证清代军礼用乐后也认为:“郊劳礼所用铙歌和凯歌是为军礼凯旋所专制。”⑫任方冰:《明清军礼与军中用乐研究》,北京:中央音乐学院出版社,2014年,116页。因而《事例·乐部》等将其单列为一类;在历朝《会典·銮仪卫》及《清史稿·舆服》中的各级卤簿,从未出现过凯旋乐,均应出于性质“非卤簿常仪”的判断。

图1 《事例》等文献的卤簿分类与陈设(简称分类1)⑬据以下文献整理(记载一致)。[清]托津等:(嘉庆)《钦定大清会典事例》卷四一三“乐部乐制·陈设”(《近代中国史料丛刊三编》,第67辑,台北:文海出版社,1991年,第8637-8642页及8646页)。还分别见于1.昆冈等:(光绪)《钦定大清会典事例》卷五二七“乐部乐制·陈设”,《续修四库全书》第806册,上海古籍出版社,2003年,第303-305页。2.[清]刘锦藻:《清朝续文献通考》卷一九七“乐考十·乐悬”,“十通”万有文库本,考9447。

另一方面,嘉、光朝《会典·乐部》在继承乾隆朝《会典·乐部》的基础上,依照礼仪功能、使用场合分为“二门五类八部”。《清续考·乐制》《清史稿·乐八》均袭此说。乾隆七年设乐部作为统揽宫廷礼乐的管理部门,有计划、组织、指挥、协调各部门乐人的职能,需以法令的形式划定乐队性质、区分人员构成、明确部门责任,保障礼乐实施。嘉光朝“乐部”的书写体例正是建立在此目的之上。

1.“二门”为导迎乐、铙歌乐,是基于对所属部门及功能的分类。区别在于:“凡驾出入陈御仗则奏导迎乐,陈卤簿则以铙歌乐间之,惟大祭祀诣坛庙则导迎乐、铙歌乐皆陈而不作。凡前导以御仗者,出入奏导迎乐焉。”⑭见(嘉庆)《会典》卷三四“乐部”,1487-1489页。还见于1.[清]昆冈等:(光绪)《钦定大清会典》卷四二“乐部”,台北:新文豐出版社,1976年,第440页)。2.《清朝续文献通考》卷一八八《乐考一·乐制》,考9339。3.《清史稿》卷一〇一《乐八》,第2993页。在殿庭朝会常仪及銮驾卤簿中仅需导迎乐前导。而在大祀、中祀、御楼受俘、巡幸及大阅、郊劳等大型国家仪式中,还要按卤簿规格和仪式功能加入不同规模的铙歌乐队组合,采用“导迎乐间以铙歌乐”的形式。二门反映了和声署与銮仪卫部门的功能差异,也说明乾隆设乐部后,各乐队的具体事务仍归原部门负责,乐部的职责是对音乐事务的统一协调、综合管理。

2.铙歌之乐包括:卤簿乐(又名铙歌鼓吹,简称L);前部乐(又名前部大乐或大罕波,简称Q);行幸乐(含鸣角、铙歌大乐、铙歌清乐,简称X);凯旋乐(铙歌、凯歌)。加导迎乐共五类八部(简称分类2)。⑮“卤簿乐以列于法驾卤簿。行幸乐以列于骑驾卤簿,合之以列于大驾卤簿(卤簿乐、前部大乐并列,亦曰金鼓铙歌大乐,复合以行幸乐,惟大驾卤簿用之)。凡祭祀、朝会、巡幸,则视其卤簿之差而陈之(祭祀圜丘、祈谷、常雩,用大驾卤簿,则前部大乐、铙歌鼓吹、行幸乐三部并陈。方泽用法驾卤簿则陈前部大乐、铙歌鼓吹。太庙、社稷及各中祀用法驾卤簿,则陈铙歌鼓吹,朝会用法驾卤簿则陈铙歌鼓吹。御楼受俘用法驾卤簿,则陈金鼓铙歌大乐。巡幸及大阅用骑驾卤簿,则陈鸣角、铙歌大乐、铙歌清乐)。郊劳以铙歌(凯旋,皇帝郊劳则陈铙歌);振旅以凯歌(凯旋郊劳毕,回銮时则陈凯歌)。”(小字为原注,笔者标点)出处同上。

3.按照场合使用不同等级的卤簿,按等级进行乐部组合。铙歌大乐只是组成行幸乐的一部,并未在大驾、法驾、骑驾中“递减”。但不同卤簿在配置和功能上是有明确的等级区分的。如为三大祀而设的大驾,需要L+Q+X的超大型乐队。在御楼受俘、祭祀方泽用法驾时,则由L+Q构成规模略小的金鼓铙歌大乐。在祭太庙、社稷及各中祀用法驾时,缩编为L一部。巡幸及大阅用骑驾,仅设行幸乐。

在嘉庆朝对典、例的书写中,最突出的矛盾就是肇始于乾隆时(“乐部”与“銮仪卫”间)有关铙歌大乐是否递减的问题。与之相关的是卤簿乐为一部还是五部,铙歌鼓吹的范围,行幸乐与铙歌大乐关系,铙歌乐与铙歌之乐的差异等问题。

二、清代卤簿各乐部名实辨析

(一)“铙歌鼓吹”与“铙歌之乐”“卤簿乐”的关系

1.“清三通”里的“铙歌鼓吹乐”指除导迎乐外其他卤簿鼓吹的总称,与嘉庆《会典·乐部》(分类2)“铙歌之乐”所指一致。

由“三通馆”总裁的《清通考》《清朝通典》《清朝通志》,叙事均起于清朝开国止于乾隆五十年,内容、取材一致,但体例各异,简繁有别。三书均分卤簿鼓吹乐为“导迎乐”与“铙歌鼓吹乐”两类。“谨遵《律吕正义后编》所列增祭祀乐、朝会宴飨乐、导迎乐、铙歌鼓吹乐四门。”⑯[清]嵇璜、刘墉等:《清朝通典》卷六四《乐二》,杭州:浙江古籍出版社,2002年,第627页。虽云“谨遵”,却把《后编》中属于朝会乐,郊劳用的凯旋乐二部编入铙歌鼓吹乐。这显然与会典等按“是否卤簿常仪”的划分标准不一致。分类的依据是按照乐章性质:“平西、平金川诸制尤属布昭圣武之篇,谨特列铙歌鼓吹一门以彰度越前古之盛。”⑰[清]嵇璜、刘墉等:《清朝通典》卷六四《乐二》,杭州:浙江古籍出版社,2002年,第627页。即二者均具军乐性质、骑吹形式,尤其是:“铙歌言战阵之事,鼓吹为警严之节”,凯旋乐(指平西、平金川铙歌、凯歌)与铙歌大乐、铙歌清乐在内容上都继承了汉代“短箫铙歌”建武扬德、风劝战士的功能,乐章性质同属一类。类似的分类还有,在嘉、光朝《事例·乐部》“乐章”条中,郊劳铙歌乐章附在铙歌大乐章后,凯歌在铙歌清乐章后。嘉庆《会典·乐部》等也将凯旋乐划入“铙歌之乐”一门。

“清三通”里的“铙歌鼓吹乐”与嘉光《会典·乐部》(分类2)中的“铙歌之乐”虽名异而实同。这种“二门”分类所体现的对乐队性质的总体认知是一致的,是基于功能的分类。

2.嘉庆朝《会典》《事例》(分类1、2)中的“铙歌鼓吹”仅指固定乐器配置的单一乐部,由銮仪卫下属旗手卫掌奏。在大驾、法驾具有独立的陈设位置(见表1)、使用场合及配置(金2、杖鼓4、拍版4、龙笛12、龙鼓48、画角24、金鉦4、大铜角8、小铜角8)。这种配置是法驾“标配”。

3.采用分类2的嘉、光朝《会典·乐部》及《清续考·乐制》《清史稿·乐八》称“卤簿乐一部,曰铙歌鼓吹”,但需要注意的是“卤簿乐”≠“铙歌鼓吹”。在使用分类1的嘉、光朝《事例·乐部》及《清续考·乐悬》中,“卤簿乐”是各级卤簿常仪中使用的所有乐队的总称,铙歌鼓吹仅是其中之一。

(二)何为行幸乐?

乾隆十一年《后编》成书,分清宫礼乐为祭祀乐、朝会乐、宴飨乐、导迎乐、行幸乐五类,按功能著述乐章、乐谱。凯旋乐二部别录在“朝会乐·郊劳”⑱同注⑫。中。“导迎乐”一卷,含用于祭祀回銮的佑平十三章,和用于庆典的禧平十五章。“行幸乐”包括“铙歌大乐章”(二十八章)、“铙歌大乐谱”、“铙歌清乐章”(二十七章)、“铙歌清乐谱”四卷。

《后编》“行幸乐一”开篇云:“我朝定鼎以来,于今百年,礼乐大备。铙歌鼓吹则车驾游幸所至,于马上奏之。器用大铜角八、小铜角八、金口角八、云锣二、龙笛二、平笛二、管二、笙二、金二、铜鼓四、铜点二、钹二、行鼓二、蒙古角二。篇目既多,意各有取,音律节奏具见于篇。”⑲《后编》卷五八,第二册,第405页。但此处乐器配置与前文中作为单一乐部的“铙歌鼓吹”并不相符,那么这是指行幸乐吗?

“行幸乐以列于骑驾卤簿……巡幸及大阅,用骑驾卤簿,则陈鸣角、铙歌大乐、铙歌清乐。”⑳(乾隆)《会典》卷五八,第514-522页。《清史稿·舆服》:“骑驾卤簿,巡方若大阅则陈之。其制,前列铙歌大乐间以铙歌清乐。”㉑《清史稿》卷一〇五,第3084页。“行幸乐合铙歌大乐、铙歌清乐之数,益以大铜角八,小铜角八,蒙古角二。”㉒(嘉庆)《会典》卷三三《乐部》,第1469-1470页。统计嘉庆《会典》“乐部”与《清史稿·乐八》中“铙歌清乐”“铙歌大乐”“鸣角”的乐器之和,与《清史稿·與服》、《嘉庆事例》骑驾乐器是一致的,与《后编》“行幸乐一”中配置也一致,均为12种46件。据此,我们可以确定:

1.《后编》此条的确是行幸乐配置,即铙歌大乐+铙歌清乐+鸣角的乐队组合形式。

2.行幸乐的管理与使用需要训象所、和声署两个部门配合,“行幸乐掌于驯象所,至用乐时奏于和声署署史”。㉓(嘉庆)《会典》卷三四《乐部》,1508页。

3.“设铙歌大乐于御仗前而以铙歌清乐间之”是骑驾设行幸乐的方式。皇帝宫外巡幸时,行幸乐设于卤簿的最前列。驾出,从铙歌大乐章中择数曲唱奏;驾还,从铙歌清乐章中择奏。“大阅,陈骑驾卤簿于行宫门外。驾出,奏铙歌大乐;开操时,率鸣角军鸣画角于台上;回銮,奏铙歌清乐。”㉔(乾隆)《会典》卷九三《銮仪卫》,第906页。功能上,一是用于时巡省方、大阅、直省阅兵、亲征;二是在大驾中与铙歌鼓吹组成乐队(《清史稿·舆服》称为铙歌乐),设于前部大乐之后,用于三大祀。

(三)“铙歌大乐递减说”辨析

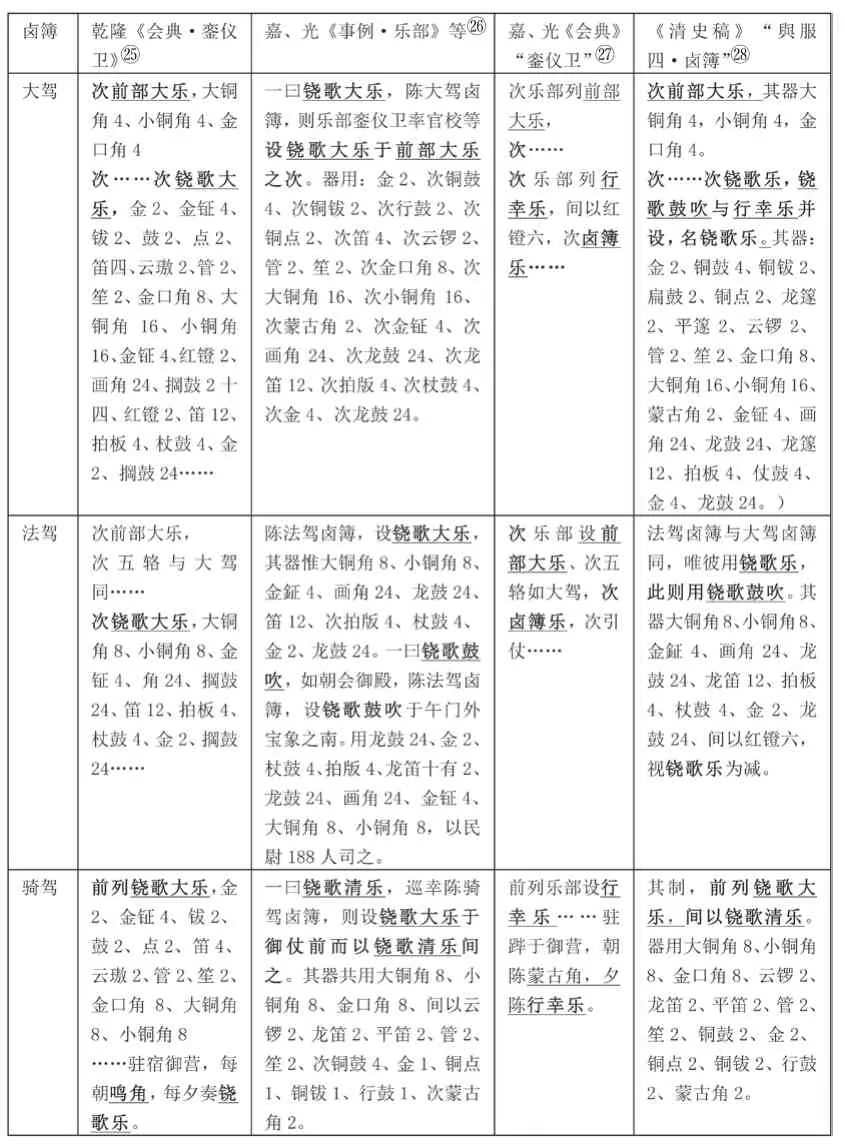

乾隆《会典·銮仪卫》嘉庆《事例·乐部》中“铙歌大乐”在三等卤簿中呈现递减的配置。若再算上《清史稿·乐八》中“铙歌大乐,间以铙歌清乐”,竟有四种配置(见表1):

1.对比上表中乐部的陈设位置与乐器配置,会发现:

(1)陈设位置上,栏1、栏2中的“铙歌大乐”对比栏3、栏4的乐部配置,表明:大驾指《清史稿》中“行幸乐+卤簿乐(铙歌鼓吹)”,法驾指“卤簿乐(铙歌鼓吹)”,骑驾指“行幸乐(铙歌大乐间以铙歌清乐)”。

表1 大驾、法驾、骑驾卤簿乐器陈设比较表

(2)栏1、栏2中的大驾“铙歌大乐”和栏4中的“铙歌乐”配置(164件)完全相同,说明由行幸乐和铙歌鼓吹组成的大驾“铙歌大乐”,在《清史稿·舆服四》中称“铙歌乐”,设于导象、宝象、静鞭、前部大乐、五辂之后,乐部依次陈设行幸乐、红镫、铙歌鼓吹。

(3)栏1、栏2中法驾“铙歌大乐”与朝会御殿“铙歌鼓吹”配置一致(9种114件),仅顺序相反。与《清史稿·與服》法驾“铙歌鼓吹”也一致。说明法驾“铙歌大乐”就是“铙歌鼓吹”,在嘉庆朝《会典·銮仪卫》中也称为“卤簿乐”。

(4)栏1骑驾“铙歌大乐”配置等于行幸乐。陈设时骑驾“前列铙歌大乐,间以铙歌清乐”,此时,铙歌大乐仅指组成行幸乐的一个单独乐部,配置为金口角8、铜鼓2、金1、钹1、铜点1、行鼓1。㉙圣驾亲征时,需把铜鼓2换为金钲4。《清史稿·乐八》,第2990-2997页。

以上,证明了在历朝《事例》“乐部” 中,“铙歌大乐”在大驾、法驾、骑驾中递减的乐器配置,其所指分别为“铙歌乐”“铙歌鼓吹”“行幸乐”三种概念,虽同名而异类。在《清史稿》的“乐志”和“舆服”中,“铙歌大乐”只是构成行幸乐队的一个小乐部。铙歌鼓吹与行幸乐,不但配置不同,且分属于銮仪卫下的训象所和旗手卫掌管。若未注意到乾隆朝至清末以来文献间的矛盾与渊源,便难以发现“铙歌大乐”的多层指向,容易被名称的表面差异迷惑,混淆乐部性质及关系。才会得出“铙歌大乐递减说”和“铙歌大乐包括前部大乐与铙歌鼓吹”㉚《清代皇家仪仗研究》,第213页。的结论。

2.要追问的是:《事例》为何把大驾、法驾、骑驾中陈设的乐部都称为铙歌大乐?

表1可见,一来陈设位置一致,皆设于前部大乐之后。二来管理部门相同,前部大乐、行幸乐、铙歌鼓吹均隶銮仪卫。三来大驾、法驾、骑驾乐章均选自“铙歌大乐章”和“铙歌清乐章”。四来法驾祭方泽及御楼受俘用的“金鼓铙歌大乐”,可能在陈述时误将“金鼓”二字略去。而朝会及各中祀法驾仅用“铙歌鼓吹”,在配置与陈设次序上二者是有差别的。五来可能是清人一种笼统的习惯称呼,撰写者对卤簿中各级乐队的区分并不那么清楚。总之,不论此处是否为“笔误”或“习语”,在对“乐部”的记录中,嘉庆《事例》(分类1)把嘉庆《会典》(分类2)中原本清楚的乐部关系搞混了。

可以察觉的是:嘉庆《会典》在撰写时,显然意识到了乾隆时“乐部”和“銮仪卫”有关“铙歌大乐”的矛盾。因而均改用“行幸乐+卤簿乐”“卤簿乐”“行幸乐”来区分大驾、法驾、骑驾在器物设置上的差别。《会典》与《事例》本应是基本法与实施条例的关系,但在嘉庆《事例》的书写中,编撰者并没有按照《会典》做好对应的修正,而是沿袭了乾隆《会典·銮仪卫》中笼统不详的旧称,造成了典、例间的矛盾。

(四)铙歌乐的多重所指

1.凯旋乐中的郊劳铙歌

在《后编》中,“铙歌乐”指的是郊劳铙歌。“朝会乐”中记载乾隆二十五年平定西陲凯旋郊劳“铙歌”㉛《后编》卷四一《朝会乐》,第855页。的使用情况,还详细列出了专为此次郊劳而作铙歌乐十六章的词和谱。

2.行幸乐章的代称

从嘉、光朝《会典·乐部》、《清续考·乐悬》、《清史稿·乐八》的乐章上看,铙歌乐㉜(嘉庆)《会典》卷三四《乐部》,第1491-1492页:“铙歌乐有大清朝……等章。”计55曲。与《后编》中的行幸乐章(铙歌大乐章、铙歌清乐章)是完全一致的。即将“铙歌乐”视为行幸乐章的代称。但从乐器陈设来看,《清史稿·舆服四》中铙歌乐是行幸乐与铙歌鼓吹之和(见表1)。似乎产生了乐章与乐器配置的矛盾。辨明文献所指,可通过同项比对:

乾隆《会典》:“骑驾卤簿…凡铙歌清乐二十七章,大乐二十八章,皇帝省方驻宿御营,每朝鸣蒙古画角,每夕间奏铙歌乐数阕。”㉝(乾隆)《会典》卷五八《乐部》,第529页。以阙为单位,说明此处铙歌乐指乐章而非乐器。嘉庆《会典》:“骑驾卤簿…驻跸于御营,朝陈蒙古角,夕陈行幸乐。”㉞(嘉庆)《会典》卷三四,第1489;第1506页。( )内为原文小字注。同样的功能、用乐种类与时间,其所指必然一致。证明乾嘉时期,铙歌乐与行幸乐的乐章性质一样。

由于前部大乐和铙歌鼓吹没有专门的乐章,所以法驾虽比大驾乐器少,但乐章来源是一致的,即导迎乐章和行幸乐章。进一步可明确其运用方式是:“驾出入则奏其引乐(銮驾卤簿出入,引以导迎乐。骑驾卤簿出入,引以行幸乐。法驾卤簿出入,兼用导迎乐。大驾卤簿出入兼用导迎乐、行幸乐、前部大乐)。”㉟(嘉庆)《会典》卷三四,第1489;第1506页。( )内为原文小字注。对比大驾、法驾的乐器,就会发现其中并无导迎乐部的配置,只有銮驾卤簿列导迎乐部。功能上“凡驾出入陈御仗则奏导迎乐,陈卤簿则以铙歌乐间之”,因而,此处的“引乐”解释作乐章是最合理的。同样《清史稿·乐八》:“法驾卤簿、大驾卤簿则导迎乐间以铙歌乐”㊱《清史稿》卷一〇一《乐八》,第2993页。实指:二者的引乐均为导迎乐间以行幸乐章。而用何章词曲调,须“因事定制”,按场合和仪式程序从导迎乐(佑平十三章、禧平十五章)及铙歌乐(铙歌大乐二十八章、铙歌清乐二十七章)中选用适宜之曲,择数阕唱奏。祭祀前导用佑平;庆典前导用禧平。驾出,用铙歌大乐章;驾入,用铙歌清乐章。

3.卤簿中除导迎乐以外的乐部——铙歌之乐

《嘉庆会典》卷三三:“若铙歌乐(铙歌乐器。铙歌鼓吹用……前部大乐用……铙歌大乐用……铙歌清乐用……行幸乐合铙歌大乐、铙歌清乐之数,益以大铜角八、小铜角八、蒙古角二。铙歌用……凯歌用……)”㊲同注㉒,第1469页。

《嘉庆会典》卷三四:“铙歌之乐有卤簿乐(即铙歌鼓吹),有前部乐,有行幸乐(行幸乐三部,曰鸣角,曰铙歌大乐,曰铙歌清乐),有凯旋乐。”㊳同注㉓,第1470页。

对照卷三三“铙歌乐”与卷三四“铙歌之乐”,下属的乐部是一致的,可见嘉、光时期的《典》与《例》中,“铙歌乐”与“铙歌之乐”均指除导迎乐外在卤簿中使用的所有乐部。这一概念,在“清三通”中被称为“铙歌鼓吹”。

4.行幸乐+铙歌鼓吹

但《清史稿·與服》的“铙歌乐”与“乐八”的“铙歌之乐”的含义却差异很大。“皇帝大驾卤簿……铙歌鼓吹与行幸乐并设,名铙歌乐”㊴《清史稿·舆服四》,第3083-3087页。,铙歌乐是专用于大驾,设在五辂之后的行幸乐+铙歌鼓吹。

从《清史稿·乐八》抛弃了嘉光朝《事例·乐部》的陈说,有意识地选择继承更为明确的《会典·乐部》(分类2)的说法来看,应该已经发现了乾、嘉、光以来“铙歌大乐递减”所涉及的乐部名实矛盾。证据是在《清史稿·舆服四》中对各级卤簿用乐的名称进行重新设定(见表1),使大驾、法驾、骑驾分别对应“铙歌乐”“铙歌鼓吹”“铙歌大乐间以铙歌清乐”,区分层次。说明其力求解决乾嘉以来的矛盾,使“乐志”与“舆服”的叙述能统一名实,相互对应。但用“铙歌乐”代指大驾中的“行幸乐+铙歌鼓吹”,使原本同义的“铙歌乐”与“铙歌之乐”改变了历史概念,这两个相近名词,反而使人容易混淆。

(五)鸣角不是乐部

分类2中,将“鸣角”作为一个乐部,并不准确。原因是“鸣角”中“鸣”是一个动词,“角”是此类乐器的统称。“鸣角”指“大铜角8,小铜角8,蒙古角2”的角类乐器组。如“天聪八年,出师谒堂子,列八纛鸣角奏乐……崇德元年定命将出师谒堂子,吹螺鸣角奏乐”㊵(光绪)《会典事例》卷五二六《乐部》,第12018页。,及皇帝命将出师礼“设法驾卤簿于堂子外,设角于栅栏外之东,设旗纛于大门外之南,设导迎乐于红樁之北。驾至红樁,鸣角;进堂子,角止。高宗纯皇帝行礼毕,复鸣角,至纛前行,礼毕,出至红樁,角止,导迎乐作”。㊶同注⑭。且嘉庆《会典》中鸣角与铙歌大乐器数之和与乾隆《则例》中铙歌大乐一致㊷嘉庆《会典》中铙歌大乐:金口角8、铜鼓2、铜点1、金1、钹1、行鼓1。鸣角:大铜角8、小铜角8、蒙古角2。乾隆《则例》铙歌大乐:大铜角8、小铜角8、金口角8、铜鼓4、金2、钹1、点1、鼓1……蒙古角2。。所以清代文献“銮仪卫”“與服志”中均未单列出“鸣角”的配置,“鸣角”既无乐章和乐谱,也未独立陈设,常被视为铙歌大乐的一部分,说明其缺少构成乐部的必要条件,性质是配合其它乐部而“鸣”的一组角类乐器。

结 语

乐部与銮仪卫两个部门对卤簿用乐的不同书写模式,既是对历史传统书写体例的继承,也反映了部门职能的差异。唐以来历代《会典·銮仪卫》均保持了按照卤簿功能、等级、陈设的撰述模式。在乾隆朝“銮仪卫”记录中,铙歌大乐在三等卤簿中配置递减,与“乐部”的定义出现矛盾。嘉庆朝力求修正前朝语焉不详之处,《会典·乐部》突出乐部的管理职能,以“二门五类八部”分类撰述,对卤簿中各乐部性质、功能、使用方式的总结是明确的,对“銮仪卫志”的命名方式也进行了调整,可与之一一对应。但嘉庆《事例·乐部》按卤簿仪仗实用乐队陈设的书写,沿袭了乾隆《会典·銮仪卫》笼统不详的旧称,反映出卤簿在具体操作中重视的是在何时、何地、何位置如何陈设多少乐器。至于是否要分辨清楚人员的构成,每组由几种性质的乐队组成,似显得不那么重要。嘉庆朝“典、例”间乐部命名与分类的矛盾在光绪朝典、例,及《清续考》“乐制”与“乐悬”中分别延续下来,持续的矛盾书写使人目眩神迷。直到《清史稿·乐八》完全舍弃《事例》旧说,仅录《会典》“二门五类八部”说;并在“舆服志”中重新定义卤簿乐部名称概念,力求等次分明,一一对应。从《清史稿》所做出的种种努力,说明已发现了前人矛盾,对乐部名实关系有了更清楚的认识。但由于在“舆服”中改变了“铙歌乐”的历史概念,使其与“铙歌之乐”不再等同,反而构成新的矛盾,再添谜团。

清代卤簿鼓吹乐尽管名目有变,但自乾隆以来,用乐的卤簿等级和功能是固定的。在将相关文献中各级卤簿乐部、乐章、乐器、仪轨、职掌部门进行统计和比对后,历史中乐部名实变化情况便水落石出。则按管理部门、用乐性质、独立乐部的层次分为“二署三门五类七部”来理解乐部关系将更为清晰。与原“二门五类八部”的区别是:1.二署:和声署(导迎乐)、銮仪卫(铙歌之乐、凯旋乐)这是按照管理部门新增的一个层次。2.三门五类:凯旋乐是为郊劳专设,非卤簿常仪,故将其视为特定朝仪的卤簿鼓吹单列为一门。与导迎乐、铙歌之乐(前部乐、行幸乐、卤簿乐)共同构成三门五类。3.“鸣角”性质为角类乐器组,不再计为乐部。则七部为:导迎乐一部、前部大乐一部、行幸乐二部(铙歌大乐、铙歌清乐、鸣角组)、卤簿乐(即铙歌鼓吹)一部、凯旋乐二部(铙歌、凯歌)。