文化创意企业组织冗余对企业绩效的影响研究

——基于市场势力的中介作用

高长春,高叶凡

(东华大学,上海200051)

一、引言

我国的经济处于发展转型的关键时期,高知识技术、高创新概念的新驱动力对目前的经济结构转型不可或缺,而文化创意产业作为新驱动力驱动发展的典型产业,一方面提高了产业的高附加值,另一方面也增加了文化创意产业本身的不确定性,企业的内外部环境愈加复杂和动态,企业需要重构组织架构,提升企业自身对企业内外部环境变化的适应能力,而组织冗余作为企业资源配置中被忽视的资源,对企业绩效的调节有至关重要的作用。而组织冗余又分为已吸收冗余和未吸收冗余,已吸收冗余作为企业中已被配置的资源,与未吸收冗余的不同之处在于其管理成本等方面的差异造就了已吸收冗余对企业的压力赋值。

首先,以往文献大都基于制造业的组织冗余进行研究,对于文化创意产业的研究,大都是基于SCP范式进行研究,对于文创企业组织冗余与企业绩效的影响研究几乎是一片空白。

其次,以往文献对组织冗余的研究大都基于资源利用视角,论文基于战略柔性理论对未吸收冗余对企业绩效的直接作用进行研究,并且加入市场势力这一中介变量,研究组织冗余通过市场势力对企业绩效产生的间接作用。

最后,论文通过企业组织冗余构建外部策略性进入壁垒和企业内部缩小技术扩散壁垒两方面提出组织冗余对提高企业市场势力方面的影响机制。

鉴于此,论文基于知识经济下文创企业内外部环境的不确定性,对文化创意企业的组织冗余从已吸收冗余和未吸收冗余两方面进行研究,以2009~2020年275家文创企业上市公司为研究样本,用多元线性回归模型对组织冗余与企业绩效的作用机制进行分析,填补了文化创意产业组织冗余的研究理论空白,为文化创意企业组织冗余资源的运用管理提供一定的理论指导和决策依据。

二、理论分析与研究假设

(一)组织冗余与企业绩效

Cyert和March(1963)将未吸收冗余界定为企业内部尚未被利用的流动资源,主要表现为手头现金和可利用的融资等。Singh(1986)提出,已吸收冗余已经被组织吸收作为成本,不易被重新配置,并且已吸收冗余的资产专用性很强,一旦投入生产经营活动中,就很难再被利用。

基于战略管理理论而言,企业可以将未吸收冗余充作一种战略资产,发挥其对企业绩效的战略柔性作用,从而能够通过未吸收冗余的柔性作用动态有效地调整企业,达到对企业突发的“无意识的秩序”进行调节管理作用,进而帮助企业在应对内外部环境的不确定冲击上减少损失。基于动态能力模型,冗余资源又可以作为一种管理能力能够开发出新的能力和资源,有效地为企业赢得更多更及时的创新机会,并且在知识经济下开展技术创新也能为企业发展活力的提升创造源泉,赢得更广阔的发展前景,拓宽了企业的发展渠道,以适应未来企业运作的需要。

文创企业作为具高附加值产业特征的企业,内外部环境均具有极大的不确定性,当组织者通过技术创新手段获得更多的消费市场,也会面临更多的竞争挑战,文创企业的核心竞争力遭遇威胁的可能性也会增加。而组织冗余的存在,使得企业有更加充沛的资源进行灵活性的战略部署,即使核心资源因为受到冲击而无法投入使用时,未吸收冗余也可以帮助企业缓冲资源利用的空隙,给企业赢得更多时间解决核心资源受到冲击的问题,这种平衡动态环境的能力在未吸收冗余这种高活性冗余资源的辅助下就很容易得到发挥。首先,文创企业的未吸收冗余越多,就有足够资源储备进行产品服务创新,推动企业创新性行为,抓住市场新机会,也能缓冲企业内部环境的调节压力,达到削弱内外部环境变化冲击的效果。其次,当企业资源紧缺时,未吸收冗余因为其高流动性,易配置的特性可以分配至不同部门,缓解企业各部门之间资源争夺的不良状况。对于企业本身发展而言,可以缓冲资源紧缺,为核心资源的获取赢得时间,也就是说,未吸收冗余的存在有利于规避风险。企业的资源利用效率并不总是最优的,当资源的功能一成不变,就会使得企业资源缺乏多维度使用的可能性,而未吸收冗余的存在正是解决了这些弊端,并且这种企业内拥有的独特的资源是企业自身竞争优势的源泉,其他组织难以复制。

文创企业的已吸收冗余不易被识别,流动性和变现能力较差,而且已经被组织利用在生产过程之中,很难进行再次利用,组织内部无法灵活配置利用的资源超出正常生产所需的资源,企业进行技术创新或者产品创新的阻力增大,企业也就难以从产品服务和创新上寻求新的发展机会,已吸收冗余对于企业而言,不仅削弱了当期的利润空间,而且会使得组织内部出现相对臃肿,战略柔性的正向作用小。传统代理理论认为,企业高管在代理执行企业经营任务时,为了满足个人利益的最大化,更加容易将流动性较差的冗余资源用于满足不必要的企业投资。文化创意产业的企业管理者为了维护自己在位期间的经营声誉,加大环境治理和慈善捐赠方面的投入以提高企业形象,而这些投入对于企业来说是一种超出正常生产成本的额外支出。

代理理论所提出的企业高管的经营管理问题在未吸收冗余中依然存在,但是由于未吸收冗余相比已吸收冗余而言流动性更高且容易被转化配置,所以对企业绩效的成本负荷相对较小,未吸收冗余对于企业的成本压力相对较小。基于此论文认为,成本管理带来的负向效应并不会影响未吸收冗余对企业绩效整体的提高作用。

基于以上分析,提出如下假设:

假设1:在其他条件不变的情况下,文创产业企业未吸收冗余与企业绩效正相关。

假设2:在其他条件不变的情况下,文创产业企业已吸收冗余与企业绩效负相关。

(二)市场势力的中介作用

哈佛学派的乔·贝恩对市场势力和企业绩效之间的关系做了大量的实证研究,提出了“集中度-利润率”的假说,认为外部条件对市场结构的影响极大。Christensen和Montgomey(1981)从市场份额、市场集中度状况等角度对市场势力和企业绩效的影响做了理论分析。芝加哥学派认为市场势力越大的企业效率越高,由于这些企业拥有规模经济和领先的技术优势因而能生产出优质的产品,使得垄断势力获取较高利润成为可能。企业绩效对市场势力又有一定的促进作用。

基于以上分析,提出如下假设:

假设3:在其他条件不变的情况下,文创企业的市场势力对企业绩效有正向作用。

在产品市场中的企业在考虑进入市场时,会面对自身定价能力低以及市场壁垒等阻碍自己竞争该行业的情况。在位企业中如果存在生产冗余,那么企业在生产过程中就还存在扩大产量的潜能。一旦进入者企图进入市场的行动被在位企业发觉,在位企业可以通过这些过剩的生产能力对企业进行再投资,扩大企业投资规模,增加企业产量,迅速与进入者展开价格战竞争,这些闲置资源对于在位企业而言本身就存在闲置的管理成本,于是在位企业完全有动力为了将这些冗余资源耗用,去降低产品价格,而新进入者由于进入产业时,需要投入新的原材料和劳动力,又遭遇价格战的冲击,在遇到一系列进入阻挠之后会自愿退出产品市场。在位企业的市场势力因此不断扩大。而这些冗余是已吸收冗余和未吸收冗余都具备的生产性冗余,也就是说,已吸收冗余和未吸收冗余都可以通过构建生产性进入壁垒来提高市场势力。

未吸收冗余除了这部分生产性冗余之外,还包括高流动性的人力冗余和顾客关系冗余等冗余资源。当在位企业拥有更多的人力资源冗余时,企业将适宜的人员先调配去学习对各人更容易入手的环节,使得企业整体可以更快地掌握到不同类型的技能,企业的学习效率是增加的。另一方面,由于在位企业通过不断学习利用数据处理和分析的技术,收集互联网用户的浏览数据,可以有效预测消费者的潜在消费需求,为企业赢得更广阔的市场空间。顾客关系冗余指组织特定的利益相关者给组织一种真实可信的承诺,通过承诺给予组织过量资源,保证组织可以获得一定的可预测性收入。由于新进入者的企业产品质量和价格风险较高,对于有顾客关系冗余的在位企业而言,一方面,其特定利益相关者会承诺应允组织有固定的未来需求;另一方面,企业为了发展维持这种顾客关系,不得不采取营销措施,付出一定的营销支出。这就意味着,在位企业的各项组织活动相对于新进入企业会更加活跃,赢得更多的品牌或者产品忠诚度,在位企业的市场势力会不断扩大。

未吸收冗余程度高的企业还可以利用可配置的人力资源和资金对企业内部人力水平进行提升,不断提高创新思维,提高企业内部文化认同度,降低企业内部技术扩散阻碍,为企业增添新鲜活力赢得更多市场提供有利条件,从而提高企业市场势力。企业内部缺乏可重新配置的冗余资源,则会由于劳动力水平的文化差异高、文化认同度低,在企业内部构建技术扩散壁垒,由此,未吸收冗余资源较低的企业市场份额会低于未吸收冗余资源较高的企业。

基于以上分析,提出如下假设:

假设4:在其他条件不变的情况下,未吸收冗余与文创企业的市场势力成正相关。

假设5:在其他条件不变的情况下,已吸收冗余与文创企业的市场势力成正相关。

未吸收冗余通过人力冗余、生产资本冗余和顾客关系冗余在企业外部构建策略性进入壁垒,扩大了企业外部潜在竞争者进入文创行业的阻碍壁垒。而在企业内部,未吸收冗余又进一步通过人力冗余和资本冗余提高企业内部的文化认同度,缩小企业内部的文化差异,减少企业由于文化差异导致的心理成本的同时,相对缩小了企业内部的技术扩散壁垒,增加了市场份额,扩大了自身的市场势力。

已吸收冗余通过构建策略性进入壁垒,提高了企业的市场份额,增加了企业的垄断地位,从而对市场势力的提升起到至关重要的作用。这就意味着,已吸收冗余虽然增加了企业的管理成本,削弱了企业的运营活力,但是另一方面,通过市场势力的扩大这一促进企业绩效提高的垄断成果,可以抵消掉部分由于已吸收冗余自身的低流动性带来的负面效应。

市场势力一方面通过价格竞争优势等垄断控制权优势提高了企业的超额利润,另一方面,企业绩效的不断提升又给企业扩大市场势力更有利的条件,这样市场势力的扩大就不断为组织冗余对企业绩效的正向作用提供有利因素,并且在一定程度上抵消了部分已吸收冗余对企业绩效的负向作用。

基于以上分析,提出如下假设:

假设6:在其他条件不变的情况下,文化创意企业的市场势力在已吸收冗余和企业绩效间有中介效应。

假设7:在其他条件不变的情况下,文化创意企业的市场势力在未吸收冗余和企业绩效间有中介效应。

三、数据变量与模型

(一)样本选取与数据来源

参照褚杉尔2018年对文化创意产业的行业界定,并且结合国家统计局选取的中国证监会2012年新发布的行业分类标准,将文创产业界定为“新闻出版业、文化艺术业、广播电视业、电影与影视制造业、软件和信息技术服务业、娱乐业”六个行业。为确保数据的完整性和精确性,论文剔除了数据不在合理范围内的企业(例如,上市时间不超过三个月),在剩下的样本中通过财务指标数据和公司治理披露指标的匹配,选取了国泰安数据库275家文化创意产业上市公司2009~2020年的数据为研究样本。

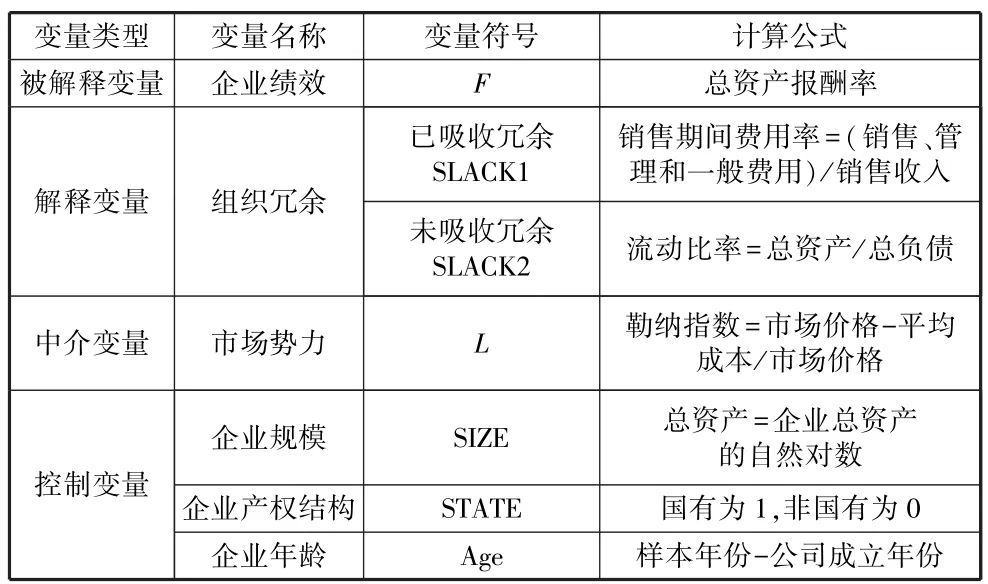

(二)变量选择

选择我国文化创意企业的资产收益率作为被解释变量,组织冗余作为解释变量,市场势力作为中介变量,企业上市年龄、企业规模和企业的产权性质作为控制变量。对变量之间的相关性进行实证分析。

1.组织冗余

论文按照Singh(1986)提出的分类方法将组织冗余分为已吸收冗余和未吸收冗余。其中已吸收冗余指的是企业运营中已经投入运用的冗余资源,这部分资源已经内化于企业的运作过程,难以再配置利用,这部分资源用销售期间费用率这一指标进行衡量;未吸收冗余资源指的是企业能够快速调动,灵活用于企业未来需求的冗余资源,这部分冗余资源的流动性较大,用流动比率(流动资产/流动负债)这一指标衡量。参考大量文献,为了提高样本的拟合优度,用lnslack1和lnslack2来表示已吸收冗余和未吸收冗余。用符号SLACK1和SLACK2表示。

2.市场势力

参照龚彦方、黄枫(2013)等学者对市场势力的测度方法用勒纳指数来衡量这一指标。在实际计算过程中,由于边际成本和产品价格的数据一般难以直接获取,所以论文参考程心浩(2018)的方法,采用主营业务收入和主营业务成本来代替产品价格和边际成本。

3.企业绩效

参照蒋春燕(2004)等学者的衡量标准,企业绩效主要基于企业的财务数据进行衡量。论文参照刘鸿儒(2020)的做法,将总资产报酬率ROA作为衡量企业绩效的指标。同样为了提高样本的拟合优度,论文采用ROA的对数来计算企业绩效。用符号F表示。

4.控制变量

为更加清晰地反映组织冗余与企业绩效的关系,将一些控制变量纳入研究体系中。

企业年龄可能影响企业在市场上经历波动冲击之后的资金积累状况和技术经验、人才培养程度等多方面因素,进而对企业的经营绩效和市场势力也会有所影响。此外,企业规模是企业生产经营活动的载体,国内外研究发现,企业规模常常会通过规模经济和规模不经济对绩效产生影响,规模经济则降低成本,企业绩效会提高。取企业规模总资产的对数值来表示。对于文化创意企业而言,论文将企业产权性质作为控制变量,通过对国有持股在总股数和总流通股数的占比进行计算统计,将两者占比都在50%及以上的企业作为虚拟变量1,表示国有的绝对控股,其他则作为虚拟变量0来统计该指标。表1是论文所有相关变量的含义和符号定义。

表1 变量定义

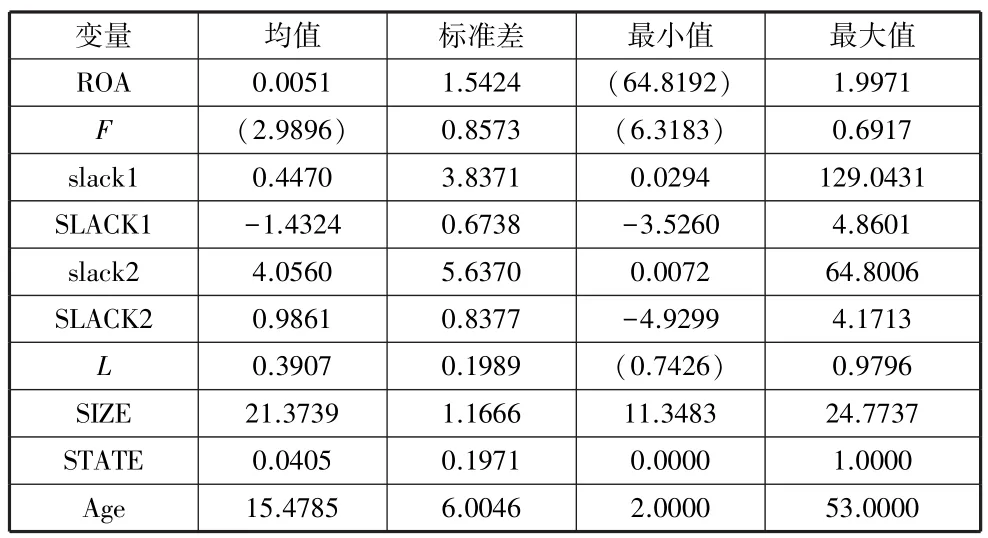

(三)变量的描述性统计分析

论文共收集275家文化创意企业上市公司11年的样本数据,利用stata15对样本数据进行描述性统计分析。如表2所示:

表2 主要变量描述性统计

表2是主要变量的描述性统计结果,可以看出,文化创意企业绩效的均值为0.0051,大部分文化创意企业处于盈利状态,但是企业绩效的标准差为1.5424,说明文化创意企业的经营绩效波动性很大。此外,已吸收冗余slack1和未吸收冗余slack2的标准差分别为3.8371和5.6370,企业规模SIZE的标准差是1.1666,也正说明了文化创意企业作为“具有自主知识产权的创意性内容密集型产业”,内外部环境不确定因素多,在通过高新技术支撑的高附加值的另一面其实是文化创意企业面临的巨大的市场风险。未吸收冗余的均值达到了4.056,由此可见,文创企业内部的可流动性冗余资源相对较高。市场势力L的标准差为0.1989,相对而言,文化创意企业的市场势力波动较小。文创企业作为知识经济下的标志产业,依靠高水平人才、高尖端技术和高精锐设备足以打造企业的核心竞争优势,文创企业的市场势力也比较稳固。

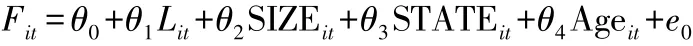

(四)模型构建

为检验市场势力与企业绩效的影响,论文设定模型1:

其中,F是我国文化创意企业的市场绩效;L代表市场势力;SIZE代表企业规模;STATE代表企业产权性质;Age代表企业上市年限;e表示随机误差干扰项。 其中θ0、θ1、θ2、θ3、θ4表示所测定的回归系数。

为检验冗余资源对企业绩效的影响,论文设定模型2:

SLACK表示组织冗余,论文分为已吸收冗余SLACK1和未吸收冗余 SLACK2,其中α0、α1、α2、α3、α4表示所测定的回归系数。

为检验组织冗余对市场势力的影响,论文设定模型3:

其中β0、β1、β2、β3、β4表示所测定的回归系数。

为检验组织冗余、市场势力和企业绩效之间的中介效应,论文借鉴温忠麟(2004)关于中介效应的模型分析方法。设定模型4:

其中γ0、γ1、γ2、γ3、γ4、γ5表示所测定的回归系数。

为了提高样本的拟合优度,对自变量和因变量对数化,用SLACK1和SLACK2来表示已吸收冗余和未吸收冗余,用F来表示企业绩效。

论文将市场势力中介效应得到验证的界定如下:

(1)若模型2中α1显著,模型3中β1显著,模型4中γ1、γ2都显著,则市场势力对组织冗余与企业绩效的关系有部分中介效应。

(2)若模型2中α1显著,模型 3中β1显著,模型 4中γ1不显著γ2显著,则市场势力对组织冗余与企业绩效的关系有完全中介效应,即组织冗余对市场势力的作用完全通过市场势力的中介效应来运行。

(3)若模型2中α1不显著或模型3中β1不显著或模型4中γ1、γ2不显著,则市场势力对组织冗余与企业绩效的关系没有中介效应。

(五)模型的实证结果分析

论文采用2009~2020年我国文化创意企业上市公司的财务数据整理得到的非平衡面板数据,使用总资产报酬率作为企业绩效的衡量指标,采用多元线性回归模型进行分析,比较研究了已吸收冗余、未吸收冗余对企业绩效的作用,市场势力对企业绩效的作用。进一步的,参照温忠麟的中介效应分析的三个模型,论文以市场势力为中介变量,验证了市场势力对组织冗余与企业绩效的中介效应。其中未吸收冗余的指标通过了显著性检验。

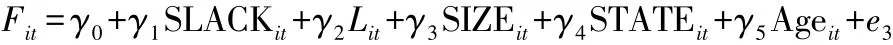

表3是根据模型1分析文化创意企业市场势力和企业绩效的关系的分析结果。M1.1是不加控制变量进行回归分析,M1.2是不加Age控制变量回归分析,M1.3是加入所有控制变量回归分析。

表3 文创企业市场势力与企业绩效的关系

在文化创意企业中,企业的市场势力对企业的市场绩效有积极的正向作用。在模型1的回归结果中,市场势力的系数为正,且在加入控制变量前后都在1%的水平上保持显著,说明文化创意企业的市场势力对企业绩效有正向作用。假设3得到了验证。

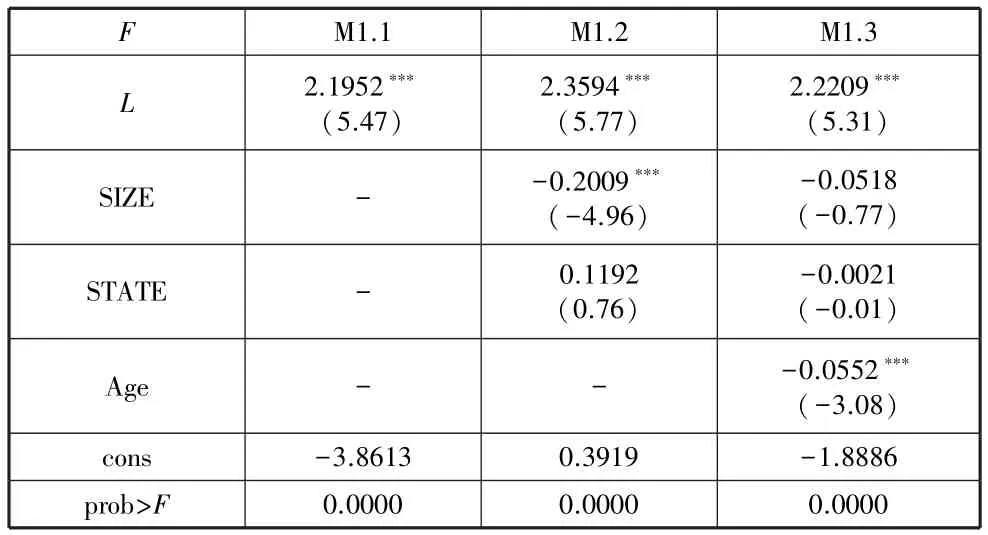

表4是组织冗余与企业绩效的回归分析结果。M2.1.1和M2.1.2是根据模型2对已吸收冗余SLACK1和企业绩效的回归分析结果。M2.2.1和M2.2.2是根据模型2对未吸收冗余SLACK2和企业绩效的回归分析结果。

表4 文创企业组织冗余与企业绩效的关系

文化创意企业的未吸收冗余对企业绩效有正向作用,已吸收冗余对企业绩效有负向作用。未吸收冗余作为高流动性冗余资源可以通过战略柔性作用,增加企业对内外部环境变化的适应能力。此外,未吸收冗余的存在给予企业更多的资源空间进行产品创新和服务升级,从而提高企业的核心竞争力。从而,未吸收冗余的灵活性可以有利于提升企业绩效。对于已吸收冗余而言,由于生产资金等冗余无法有效的直接进行再配置,所以对企业进行产品创新和应对环境变化风险的能力较小,且由于委托代理问题,已吸收冗余会给企业带来管理成本上的累赘,所以文化创意企业的已吸收冗余对企业绩效呈负向作用。在模型2中,已吸收冗余的系数为负,且在1%的水平上显著,未吸收冗余在加入控制变量企业年龄之前,系数为正,且在1%的水平上显著。在加入企业年龄之后,可能由于企业年龄对企业绩效具有的解释性也较高,因此稀释了一部分未吸收冗余的解释能力,企业未吸收冗余的系数在10%的水平上显著,但是系数仍然为正。综上所述,文化创意企业的已吸收冗余对企业绩效呈负向作用,未吸收冗余对企业绩效呈正向作用。假设1和假设2得到了验证。

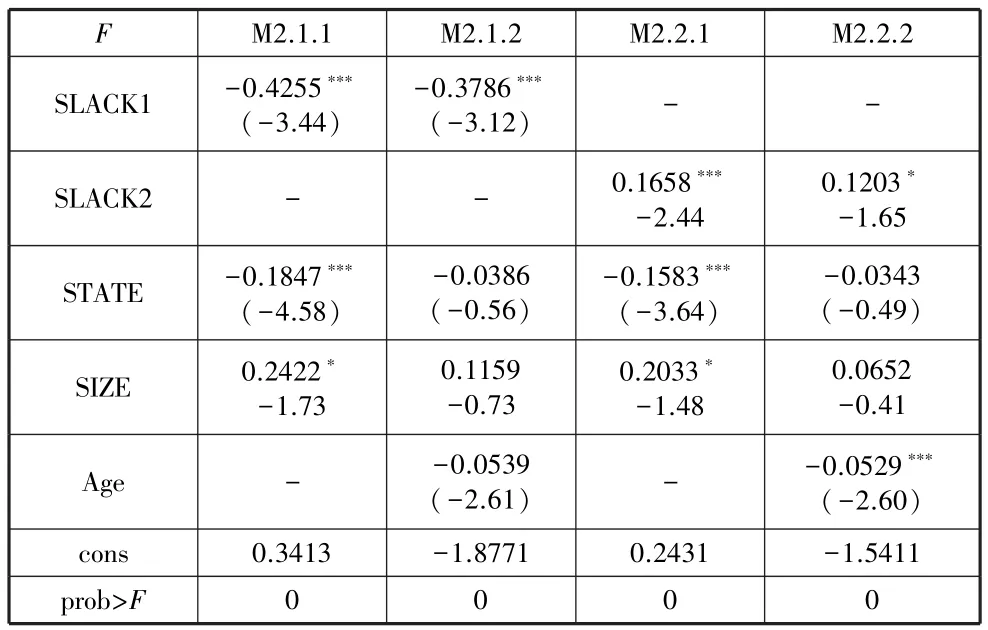

表5是组织冗余与市场势力的回归分析结果。M3.1.1和M3.1.2是根据模型3对已吸收冗余SLACK1和市场势力的回归分析结果。M3.2.1和M3.2.2是根据模型3对未吸收冗余SLACK2和市场势力的回归分析结果。

表5 文创企业组织冗余与市场势力的关系

文化创意企业的未吸收冗余对市场势力的提高有促进作用。一方面,未吸收冗余通过人力冗余、生产资本冗余和顾客关系冗余构建企业外部的策略性进入壁垒;另一方面,企业运用人力和资金等高流动性未吸收冗余易于重新配置转化的优点,通过缩小企业内部文化差异,降低企业内部的技术扩散壁垒,从而提高文创企业的市场势力。并且通过模型3,企业未吸收冗余的系数为正,并且在1%的水平上显著,未吸收冗余对市场势力的正向关系得到了验证。假设5得到了验证,假设4未通过验证。

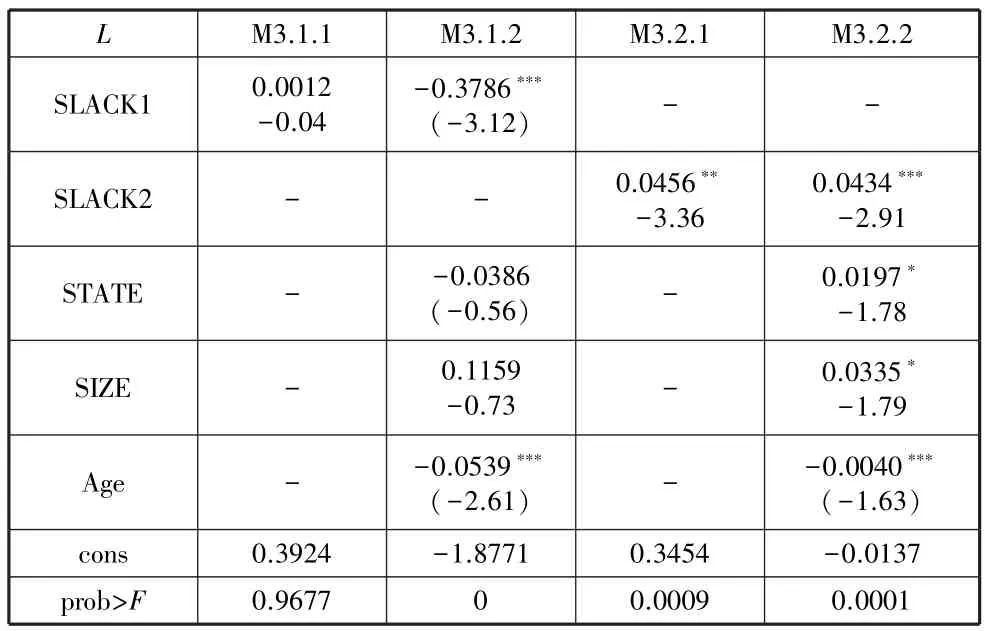

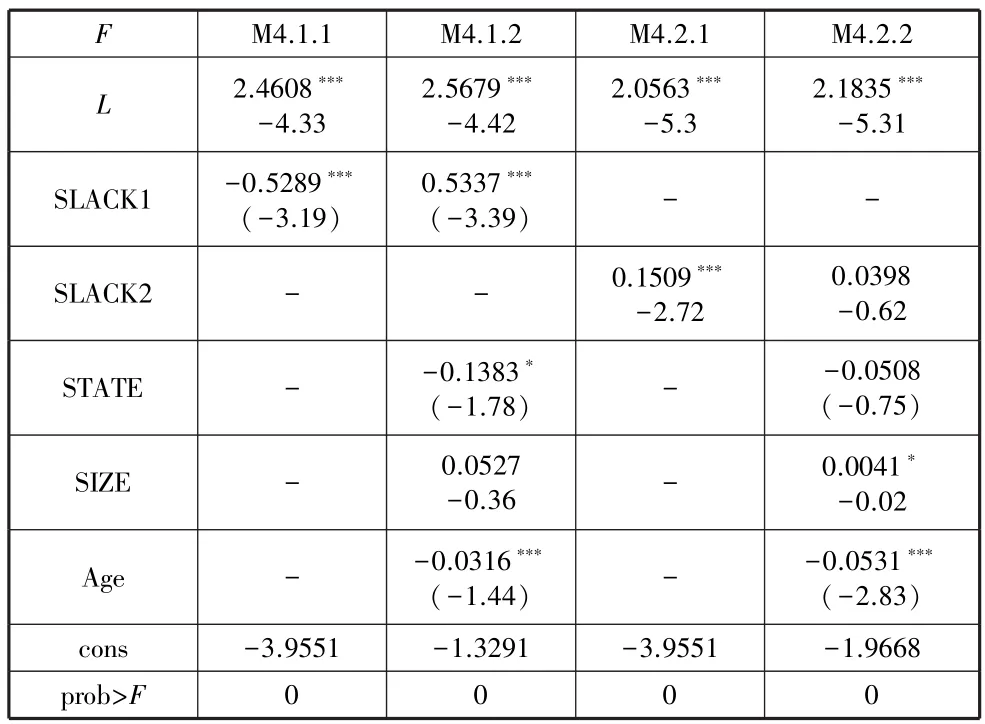

表6是市场势力的中介效应分析结果。M4.1.1和M4.1.2是根据模型4分析市场势力对已吸收冗余SLACK1和企业绩效的中介效应分析结果。M4.2.1和M4.2.2是根据模型4分析市场势力对未吸收冗余SLACK2和企业绩效的中介效应分析结果。

表6 市场势力对组织冗余和企业绩效的中介效应

文化创意企业的市场势力对未吸收冗余和企业绩效有中介效应。首先,通过模型1、模型2和模型3的验证,已经得出了市场势力本身对企业绩效的正向影响,并且未吸收冗余对市场势力有正向促进作用,通过市场势力的中介作用,文化创意企业可以通过影响市场势力来对企业绩效发挥正向作用。这一结论通过模型4的回归分析结果得以验证,在模型4中,企业的市场势力系数为正,且在1%的水平上显著,而未吸收冗余系数为正,不显著,由此可以通过模型4得出,企业的直接战略柔性作用较小,而完全通过市场势力对企业绩效发生正向作用的影响较大。也就是说,企业的市场势力对未吸收冗余和企业绩效有完全中介效应。假设7得到了验证。

四、结论

在文化创意企业中,未吸收冗余通过战略柔性作用和市场势力的中介作用对企业绩效产生正向影响,已吸收冗余由于委托代理问题会对企业绩效产生负向影响。一方面企业应加强对未吸收冗余的合理配置,充分利用未吸收冗余的灵动能力,进行技术研发和再投资,提高对文创企业多变环境的反应能力。另一方面,企业需要加强对已吸收冗余的监控,提高企业生产性资源的运用效率。在生产经营过程中,采取股权激励等方式加强高级管理者与企业绩效的关联度,减少企业高管的委托代理问题,尽量减少企业经营者为了提高声誉等个人利益而采取短期获利方案的可能性,减少企业生产性资源的浪费和非效率性面子投资工程,从而减少企业由于已吸收冗余的存在而造成的内部臃肿。