“空间方法论”在图像及建筑中的阐释与表现

(新加坡莱佛士设计学院,新加坡 058283)

毫无疑问,空间是建筑的功能得以实现的基本前提。通过对于建筑物的内部和外部空间的划分、切割,作为建筑本身的实用目的得以应用和表达。老子在《道德经》第十一章中曾言:“三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。”巫鸿借助道德经的这段话阐释了“空间与物”的关系,用现代汉语翻译即为:“三十根辐条汇集到车轮中心的毂上,只是由于车轮是空的,它才能发挥车的作用;开凿门窗建造房屋,只因为房屋是空的,它才能够作为房屋使用,所以说存在使之具有功能,空无使之能够发挥作用。”换句话说,空间的“无”正是“有”得以实现功能的前提。然而本文更关注的是巫鸿对“空间”这一元素的更加深入的拓展和分析,也即如同巫鸿在其著作《“空间”的美术史》中所强调的,把“空间”纳入图像和形式的层次,最后作为一种“方法”呈现出来,成为艺术史学科研究中除了图像和形式风格之外的另一种切入的路径。作为一种“方法”的空间,巫鸿是如何建构的?换句话说,我们从巫鸿建构空间方法论的过程中能够撷取那些知识能够为本文的主题所用?实际上,巫鸿通过“空间与图像”“空间与器物”以及“总体空间论”三个维度来阐释,特别是在谈道“总体空间论”时,那么空间元素在建筑物中的功能和意义发生了转向。当然巫鸿在此探讨的主要是围绕艺术品的位置与空间的关系,通过对这一关系的探讨,重新阐释作为器物、图像甚至是墓葬等作为一个总体的礼仪空间所涵涉的特定时代的宗教、礼仪、信仰、政治、经济、社会等诸要素,从而迫近历史的“原境”。当然这一理论虽然是巫鸿的“原创”,但亦有其他理论知识体系的“加持”,相对于本文要探讨的课题——空间元素在建筑设计中的阐释与表现而言,一个值得注意的理论是美国学者大卫·萨默斯(David Summers)在其著作《真实空间:世界艺术史和西方现代主义的兴起》(Real Spaces: World Art History and the Rise of Western modernism)一书中对于“空间”的探讨,作者把空间分为两个体系:真实空间和虚拟空间。显然,真实空间是一个可视空间,也即在二维的画面或三维的雕塑中所呈现出来的,而虚拟空间则是艺术家或者读者围绕艺术品承载的真实空间而被“召唤”出来的某种不可见的“想象空间”或“经验空间”。无独有偶,被誉为法国结构主义的哲学家福柯亦有类似的观点,福柯提出了异托邦的概念,也即:“异托邦是一个场域空间时代的空间形态,它是真实存在的场域,但其存在的方式却是反——场域的。”福柯以公墓来阐释这一概念,他认为,公墓即是具有“异托邦”性质的场域,因为他汇聚了不同时代、地区的死者,“这个场域是复合的、拼接的,虚幻的,但这块地皮确实真实而确定的存在于城市的某个地方。”从这个角度来看,福柯的“异托邦”理论赋予可空间具有了场域的性质,因而,我们是否亦可以称之为是一种“场域空间”——具有多维指涉性质的“想象空间”或“经验空间”。如此而言,在美国学者大卫·萨默斯的“虚拟空间”与福柯的“异托邦”等理论的影响下,巫鸿提出了“总体空间论”,正如前所述,这一总体空间,既涵盖了可见的二维或三维的真实空间,同时又关涉了不可见的虚拟空间,诸如“想象空间”“经验空间”或“异托邦”。

巫鸿《“空间”的美术史》

那么,问题是作为一种新的理论或方法,在实践中是如何应用与阐释呢?实际上经典案例很多,不胜枚举,是因为这一方法重新打开了我们观看作品的视角。以现藏于北京故宫博物院、五代著名画家周文矩的《重屏会棋图》为例(如图所示),画家通过“重屏”的方式向我们展示了三种“时空”。当然在形式上,重屏可以使得画面的空间感更加醒目。例如美术史家李倍雷撰文指出是图中出现的重屏关系,使得图像发生重叠现象,因而能够纵深图像的空间,成为某种深度感的空间结构。但是,引起笔者兴趣的是重屏的图像内容,也即三层空间的描绘。第一层是南唐中主李憬与众人对弈的场景,表现的是作为帝王的日常生活画面,一种“兄友弟恭”的假象,或许更多隐喻的是被权力包裹的帝王的复杂的内心世界;第二层是屏风中内容,根据以往的学者研究,应是唐代诗人白居易诗作《偶眠》的意境所绘:一个略带慵懒状态的男子躺在榻上,穿着随意,有侍女服侍左右,身份不明,画面呈现的似乎是一个较为隐秘的空间;第三层是重屏的山水画,山水画风成为可以为考证此画真实时间的一个重要因素。南朝宗炳在《画山水序》中曾言“山水以型媚道”,自古以来,山水画成为文人士大夫“澄怀观道”的主要方式,因而屏风中的山水,或许是画主所崇拜的一个含道的世界。如何解读这三层空间呢?巫鸿先生认为:“画中的立屏,不仅分隔开内外空间,使得观赏者的视线在两种空间中畅通无碍,更是使用这种方式,表现了主体人物生活的两个方面:厅堂中的男性世界和私室中的温柔乡。”笔者较为赞同巫鸿先生的阐释,并进一步认为,重屏所描绘的三种景观隐喻了画主人的三种不同的空间想象:第一层对弈的场面,显然是真实的“现实空间”,可以看作是具有真实利益的儒家的伦理空间;第二层是极具私密话的“生活空间”,或许是画主人所想象的一种真实的生活状态但又不可得,因而我们可以看作是一个世俗空间;第三层是山水景观所呈现的“道”的显现,是具有典型文人化理想的世俗生活的彼岸世界,或可以称之为“理想空间”或“精神空间”。如此,画家通过“重屏”的作画方式,向我们展现了画主人——南唐皇帝李璟真实而又复杂的内心世界。

周文矩《重屏会棋图》,40.3×70.5厘米

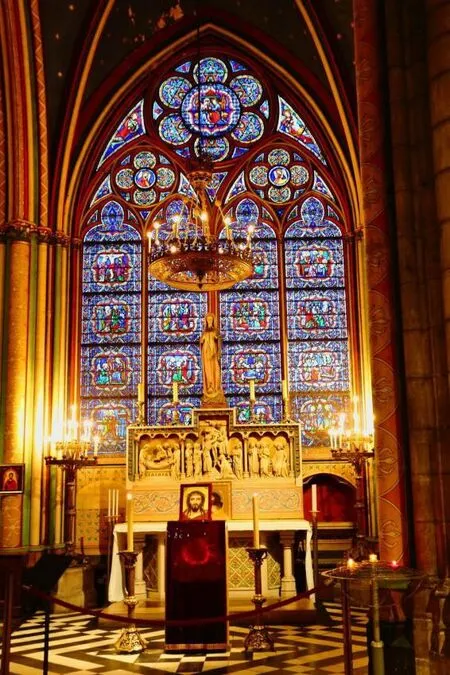

借助空间方法论在图像中的阐释,亦可把这一理论置换在建筑设计中,从而得出新的认知与生产。一般而言,我们通常把建筑可以分为三类,即实用建筑、礼仪性的公共建筑(宗教建筑)和二者兼容类型。显然,空间方法论特别适合探讨公共礼仪性建筑诸如宗教建筑。闻名于世的法国哥特式建筑巴黎圣母院(如图所示)的即是如此。外部的尖塔使得教堂内部空间极为高耸,容易引起教众对天国的想象,借助于神秘而斑驳的彩色玻璃画,当阳光透过彩色玻璃画进入教堂内部时,光影和空间共同上演了“天堂世界”的景观,也即,在中世纪的哥特式建筑中,“神圣空间”的想象和建构是借助了光影与彩色的和谐演绎。现代教堂建筑的典型代表是法国建筑大师勒·柯布西耶(Le Corbusier)设计建造的朗香教堂。设计师不再跟随哥特式高耸入云的设计模式,而是更为曲折的表达和呈现上帝所在的“神圣空间”。比如在外观上,打破中世纪教堂高和尖的造型,而是采用更加怪诞的造型来吸引人,据设计师本人言不知其当时的灵感来自何方,或许是真的受到了上帝的指引。但毫无疑问,这一类似荒诞的外部造型确实为这一教堂建筑增光添彩。但实际上更吸引人的是内部空间的设计和营造,因为内部空间是外部造型的内在显现。设计师的荒诞灵感一直延伸到内部空间的设计上,亦是不规则的表达,比如墙面呈弧线形,加之外部大小不一的窗口,当阳光透过大大小小的彩色玻璃窗口投射到教堂里时,亦会产生难以名状的特殊气氛,如此的空间营造绝非是哥特式教堂般“神圣空间”的再现,其背后或许是在宗教改革之后所产生的新的信仰空间,追求清晰简约的表达,一改哥特式程式化、繁缛的风格,成为新世纪教堂设计最具表现力的代表。

巴黎圣母院内部景观

注释:

①根据故宫博物院研究院余辉的研究,这一场景实际上是一个并非真实发生的现场其背后表现的是权力的博弈,是刻意营造的假象。详见余辉:《 关于〈重屏会棋图〉背后的政治博弈——兼析其艺术特性的补充》.《故宫学刊》,2016年第2期.