生活与街道的融合:街道的日常性设计研究

(燕山大学,河北秦皇岛 066000)

一、引言

当前人们处于信息化时代,生活逐渐被信息科技产品包围,并且快节奏日常生活时代的来临,逐渐使人们更加关注环境对我们生理、心理的疗愈作用。在城市生活中,街道被赋予的角色使得其成为提高生活丰富性的一个重要场所,但是街道路权分配不均呈现出机动车占比大与行人步行环境品质不高等情况,如何使这里可体验生活的新鲜感,不是日复一日走在私密的家与工作场所之间的乏味环境,时刻体会到自己在环境中的存在是我国亟待解决的问题。目前,所有城市在积极的实行智慧城市计划,那么在这样的时代背景下,难免会担心机器的冷冰冰,更需要关注人们的日常生活来对抗死气沉沉和标准的排列组合城市。街道具有的人情味、体验性特征是未来人们体会周边环境的重要因素,也是街道空间优化的途径之一,人的活动可以帮助设计师来创造空间,同样的,空间也可以反过来影响人的活动和心理。本文认为,基于日常性的街道设计可以作为提升街道品质的有效途径。

二、日常性融入街道的理论与实践

1.日常概念

日常包括人们的生活、生产活动和社会运作。日常生活长久以来一直是哲学和社会学关注的领域,亨利·列斐伏尔在马克思主义层面提出日常是人们真实的生活,涉及每一种具体相关于人的活动。之后研究者们受到列斐伏尔日常生活思想理论的影响,根据这一概念结合城市发展提出“日常都市主义”概念。日常概括了人们共有的生活,并且强调在设计中结合日常的重要性,将普通人与社会意义连接,批判城市设计中对日常生活的摒弃,关注空间设计的意义重新对既存空间环境进行再诠释。决定街头生活的综合景象的影响因素之一便是物质环境,人们和琐碎的日常需要这些日常状况构成城市与生活。因此,街道的日常是以使用者及其活动为主体因素,通过空间的塑造,人们自然而然产生的活动相互作用,从而使得街道生活增加活力。

2.街道空间的人文关怀与价值理念

街道设计的人文关怀体现在重视使用者的日常与情感体验,许多研究者亲身沉浸在某一条街道中,观察不同人群,与之交流,重点关注空间中不同主体、发生的不同事件,探寻背后发展规律进而改造街道。增强人们日常生活感受的街道设计方法需要得到充分关注。学者们提出改变自上而下的规划模式,从微观层面改造街道中的生活性空间,通过观察人们对空间的使用,增加日常生活设施,或是艺术性与实用性结合的装置,重点关注于促进公众参与,使原本无人停留的空间变得热闹起来。

3.促进日常生活恢复的基础设施与场所营建

把一些日常场所和设施作为城市活力催化剂。这些场所与设施成为城市生活社交活动的非正式平台,城市空间规划以来,菜市场这类日常生活性场所经历很大变迁,现代城市设计着重于道路美学,以至于视觉感杂乱的菜市场空间逐渐消失,交通由人行为主变为车行为主后也驱逐了很多街头小商贩,通过这些场所的恢复与兴建增强城市空间的活力。

三、街道日常性体验

1.日常生活活动

通过调研发现不同年龄段的人们通常会利用街道边的隔离设施或者沿街的台阶来充当休闲座椅的功能进行短暂的休息。中老年人会选择街旁树荫下进项棋牌类休闲活动,这些场地是人们自发选择,从而改变了街道空间的功能。空间改变人们活动,希望街道有生活归属感,则需要创造有生活归属感的空间。

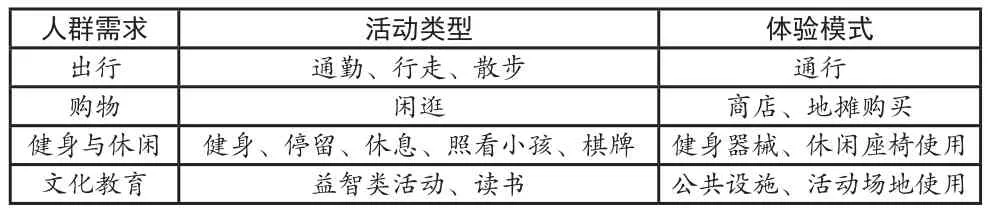

表1 人群日常生活活动与体验模式表

2.街道设计偏差

通过整理文献、调研以及如今设计师们做的实践总结出街道空间出现的典型问题。街道上灰空间可改造意识不强,自上而下的街道规划理念不能完全考虑其使用情况。时间和空间层面街道活力分布不均衡,空间与时间异化导致街道日常空间的缺失。并且街道的功能不完整,只具有通行功能的街道占比大,休闲设施零散分布并且放置位置欠缺考虑,使用率不足。

3.街道情感要素分析

街道中体现出日常情感渗透,在《此心安处》一书中,从心理地理学的角度提出人在不同场地中的情绪与情感变化,包含快乐、焦虑、无聊等不一样的情感特征,通过实验发现人们经过不同的场所有不同的情绪表现,例如建筑外立面的精心设计给予人们情感反馈从而使这一空间作为不一样的使用场所,改变人们使用方式。闲暇的要素来源于日常生活中,人们努力去寻找一些娱乐活动为自己免除焦虑、担心等负面情绪,街道能给人们即时的体验反馈。

四、街道与日常生活的链接

1.街道承载日常生活

街道从古至今,其空间的使用方式与日常生活息息相关,街道设计的发展历程中来看,日常性的表现构建出更美好的街道氛围与环境。从市井生活开始,人们的生产生活依靠街道来承载。街道的空间分配处于平衡状态,满足人们使用街道的生活与精神需求,满足人们日常活动、与人交往的情况和在街道中能体会出的情感。

2.真实有趣的街道

探究日常性首先要明确虚拟与现实的关系,真实的街道物理空间日常与非日常的关系。街道与日常生活的链接是人与人、人与社会、人与自然以及人与物质的链接。这些链接是对人们提供的情感价值,是频繁需要获得的体验。新的城市公共空间割裂了人们与这些要素的联系。在街道中的体验单一,日常性的独特之处是永久存在的,永远保持新鲜,用感官所体验。

3.日常生活感受的意义

中国城市在逐渐失去特色,一些大型商业综合体脱颖而出,所有城市追求这样一种时尚前卫的空间,摒弃了民众的日常生活体验成为人们首选的的娱乐活动场所,街道小巷逐渐变为去各种各样场所的通道,丧失原本生活气息。目前,城市的设计方式正在进行改变,旧城更新项目变得多了起来,最终还原社会历史记忆,走在其中多了许多生活气息,不过还不能很好的平衡街道中车流与人行的空间使用关系。通过对人们行为的观察,设计师们采取自下而上、使用者参与式的设计方法得到注重。

五、回归日常生活的街道设计策略

1.街道休闲空间连续性

街道设计注重空间界面的延展,丰富的街道立面营造连续的新奇景象,目前“共享”概念运用于设计中,共享街道呈现出街道剖面各个功能区相连接的景象,可在原有街道基础上增加提升城市活力的小空间。除此之外,街道平面的连续性也同样重要,城市空间发生异化,空间尺度较大,街区绿地由于道路的分割与阻隔原因,不能较快到达,针对人们“无处可坐”这一现象,需适当增强休闲场地的可达性,用街道串联起活动空间。由于街角广场这种场地设置距离的局限性,可将休闲空间与街道人行空间相结合,沿街设置带状休闲场所。设计要素主要是运用植物围合出街旁可供休息的小空间引导行人驻足休息,满足人们对景观的偏好,通过这样的设计策略,街道不仅仅作为最基础的通道连接每一个不同类型、尺度的公园和绿化场地,其本身就是宜人的具有绿化的空间。

2.再创造空间与设施

再创造空间与设施的设计方式注重街道空间的弹性设计,每一块街道场地都应是灵活可变的空间,若要提升人们参与度,可提供机会让使用者自发把块状休闲空间变为生活性质的场所。

3.与街道周边的连通

街道的空间不应是独立的,要注重与周边场所和设施的连通性,利用视觉体验、心理感知原理营造良好空间效果。目前停放车辆过多,街道承载能力不足,在街道两旁会设置过多的沿街停车位,并且这一情况很难立刻改善,但这一现象对于街道休闲空间影响较小,由于车辆的停放使得对于主要街道车流有一定的遮挡作用,也具有分割街道和两旁人行空间的作用,街道休闲空间与道路的连接更有呼吸感。

六、结语

街道是日常生活中使用最多的场所,其空间品质和价值逐渐被重视。作为城市空间微更新的一种方式,日常概念在街道空间更新的运用以“日常生活”为设计基础,不仅能促进居民参与街区的活力,平衡城市场所资源的分配,在有限的休闲空间中创造可能,还能提供居民日常活动“据点”成为街区绿化的有益补充,真正提升街道品质。