世界一流科技期刊文章精选

π-共轭自由基材料柔性结构相关研究

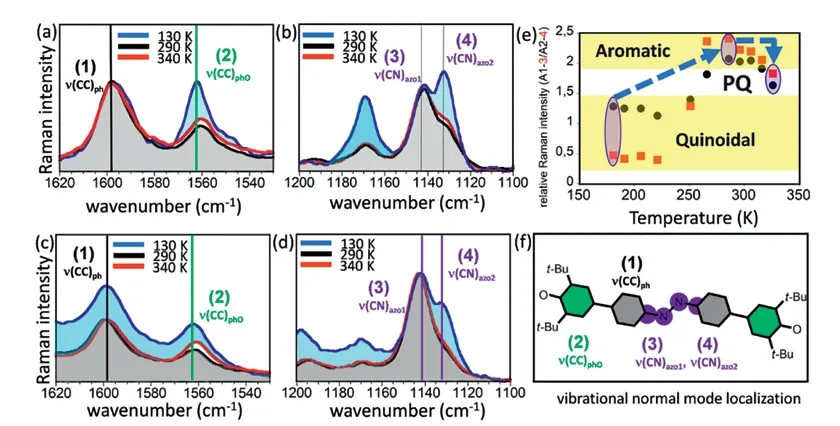

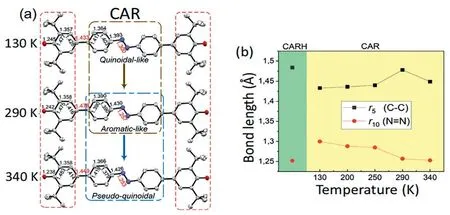

电子科技大学光电科学与工程学院郑永豪教授课题组通过调节偶氮苯分子的踏板运动,研究双自由基分子的自旋分布。相关成果发表于Nature Communications。该研究将偶氮苯结构引入双自由基中,并对其柔性结构进行研究。偶氮苯与苯氧自由基相连构成了哑铃型的双自由基结构,通过X射线衍射和拉曼光谱两种表征手段研究该双自由基固体的自旋分布的可调性和可逆性。在低温条件下,升温时的醌式结构向芳香结构的转化是由偶氮苯的扭转振动驱使。温度继续升高时,偶氮苯分子的类似“自行车踏板运动”振动态被激发,同时偶氮苯的扭转振动仍然存在,两种运动耦合使得分子结构趋向醌式。

拉曼光谱监控温度对双自由基分子结构的调控作用(图片来源于电子科技大学网站)

温度对双自由基分子结构的调控作用(图片来源于电子科技大学网站)

新型二维纳米材料基催化剂电催化N2还原制NH3

山东大学化学与化工学院钱逸泰院士团队徐立强教授课题组与江苏科技大学苏超教授、澳大利亚科廷大学邵宗平教授针对二维纳米材料应用于电催化还原N2制NH3领域的重要新进展进行了系统性综述,讨论了该领域面临的挑战并进行了展望。相关成果发表于Chemical Society Reviews。优异选择性、活性和稳定性的高效电催化剂是电化学氮气还原反应(NRR)研究的重点。文章综述了最新的2D纳米电催化剂在电化学还原N2制备NH3领域的研究进展,提供了关于二维电催化剂结构-NRR性能“构效”关系的全面认识。最后,总结了电催化NRR面临的机遇、挑战和对未来发展趋势的展望。

可控纳米分子印迹研究

南京大学刘震教授团队开发了一种新策略,促进将纳米材料引入反向微乳液体系的水相,从而实现对各种纳米材料的表面可控功能化,并在印迹后在非印迹区域精准可控地包覆非特异吸附力弱的包覆层。相关成果发表于Advanced Science。该研究提出了一种称为基于反向微乳液的可控表面印迹(ROSIC)的新方法,可以成功用于纳米材料的表面可控分子印迹,实现对肽段和蛋白的靶向,不仅能对各种纳米材料表面进行仿生分子识别功能化,也能制备无核的分子印迹纳米球。印迹过程所需的模板可以很容易地通过固相合成获得,避免了模板昂贵和难以制备等问题。此外,这种方法可用于靶向其他具有生物学意义的化合物,如聚糖等。

相变金属高分子复合材料研究

东南大学李全教授团队在基于二元金属相变诱导的柔性聚合物复合材料绝缘体-导体转变方面取得新进展。相关成果发表于Advanced Materials。研究发现,二元金属高分子复合材料导体的电学和机械性能与二元金属的动态固液相平衡密切相关。根据相图杠杆原理,通过温度或原子组成可以方便而精确地调节这种平衡。从温度响应这一特性出发,研究团队设计了一款温度响应的发动机,将其中的一段电极用相变金属高分子复合材料(BMPC)代替,这样发动机可以在室温及以上温度工作,在低温下停止工作。研究成功地建立了金属相变与金属高分子复合材料之间的密切关系,最终形成了动态软导体。

环状形貌纳米碳材料的合成研究

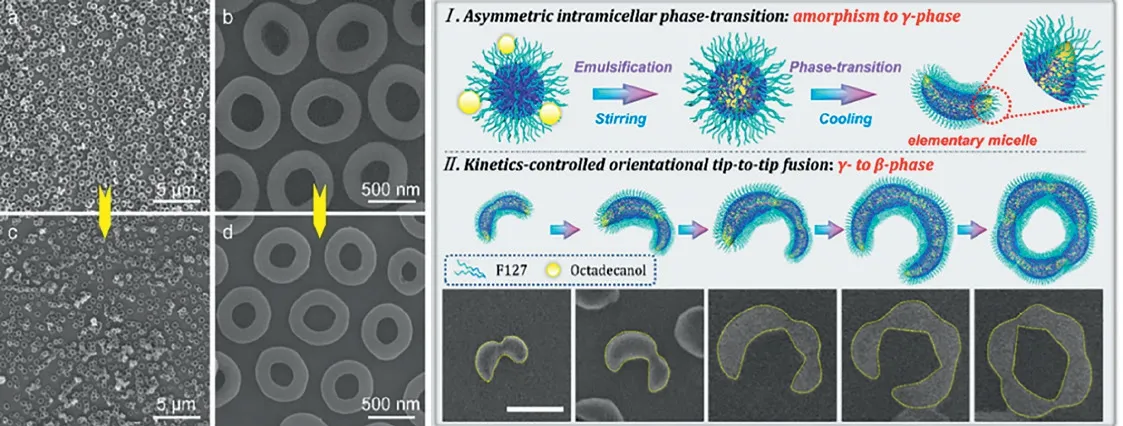

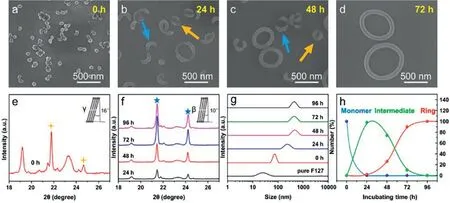

大连理工大学陆安慧教授团队基于环状模板剂的结构导向作用,通过调节合成条件可以制备不同截面圆直径的碳环。相关成果发表于ACS Central Science。环状形貌纳米碳是一类典型的二维材料,物化性质独特,例如与环半径相关的磁响应、环曲率相关的机电效应等,在生物传感、电磁设备、能源存储等领域具有广阔的应用前景。该研究运用不对称相转变诱导定向自组装的方法,以双表面活性剂十八醇/F127在溶液中定向自组装形成的环状胶束作为模板剂,聚苯并噁嗪作为碳前驱体,合成了系列纳米碳环。成环过程动力学的研究发现,环状前驱体胶束的形成依赖于十八醇在胶束内部不对称相转化驱动的“尖并尖”融合过程。

聚合物环、炭环及成环机理(图片来源于大连理工大学网站)

纳米环的成环组装过程(图片来源于大连理工大学网站)

腈类化合物的氢化反应研究进展

东北大学孙宏滨等人与合作者在催化剂活性组分的原子层面研究取得新进展。相关成果发表于Nature Communications。由腈制备胺类化合物具有极高的原子经济性,然而腈的加氢有多种产物,选择性控制十分重要。该研究利用富缺陷的石墨烯包覆的纳米金刚石作为载体,构建了单原子钯和全暴露的钯团簇催化剂,两种催化剂都具有极高的活性,却具有截然相反的反应选择性,单原子钯催化剂生成仲胺化合物,而团簇催化剂则对伯胺有很高的选择性。研究通过球差矫正高角度环形暗场电镜、X射线精细结构衍射谱等详细的表征结合密度泛函理论(DFT)计算,对腈的活化反应过程进行系统的描述,揭示了催化反应过程的细节。

Cu3金属团簇抗菌催化材料研究

中国科学院金属研究所刘洪阳研究员与合作者通过对亚纳米尺度Cu金属团簇结构的精准调控,成功构建亚纳米尺度下原子级分散且全暴露Cu3团簇纳米酶,并表现出优异的模拟氧化酶活性与抗菌性能。相关成果发表于Applied Catalysis B: Environmental。将这种原子级分散且完全暴露的金属团簇催化剂应用于抗菌领域,可有效提升抗菌性能。研究团队在纳米金刚石-石墨烯杂化载体上构造了亚纳米尺度完全暴露Cu金属团簇。这种完全暴露且原子级分散的Cu3金属团簇纳米酶在NaAc缓冲液(pH4.5)中具有≥99%的抗菌率,其结构和优异的抗菌性能显示了其在生物医学、微生物防腐等领域的潜在应用价值。

有机半导体晶体工程构筑高分辨层数可控的二维晶体阵列

天津大学李立强教授报道了一种制备高分辨层数可控2DOSC阵列的方法。相关成果发表于Advanced Materials。2DOSC是指,2D organic semiconductor crystal(二维有机半导体晶体),首先通过有机半导体晶体工程方法制备了大面积层数可控的2DOSCs;然后,通过聚二甲基硅氧烷(PDMS)模板辅助的选择性接触蒸发印刷(SCEP)技术制备了高分辨层数可控的2DOSC阵列。研究表明,基于2DOSC阵列的OFETs具有优异的电学性能和均匀性。其中,基于2,6-bis(4-hexylphenyl)anthracene (C6-DPA)2DOSC阵列的OFETs平均迁移率达到1.6cm2V-1s-1,迁移率相对变化率仅为12.5%。

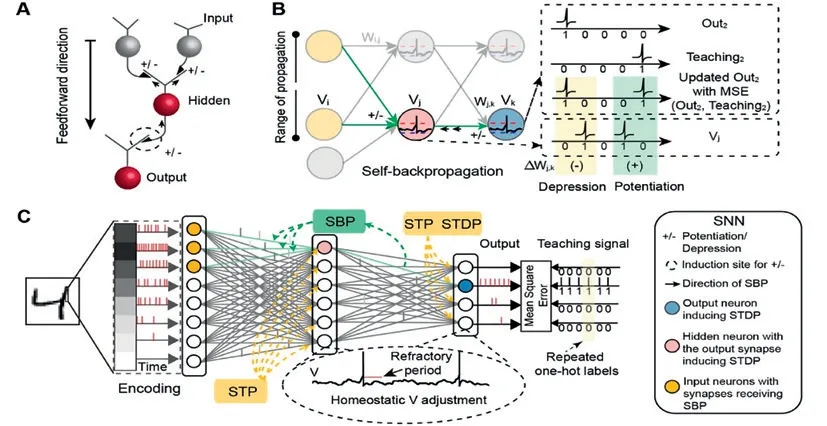

介观自组织反向传播机制助力AI学习

中国科学院自动化研究所类脑智能研究中心张铁林、徐波等人开展了介观尺度自组织反向传播机制(Self-backpropagation,SBP)的最新研究。相关成果发表于Science Advances。SBP是一类介观尺度的特殊生物可塑性机制,该机制同时在SNN和ANN等神经网络中获得了广泛的组合优化优势,对进一步深入探索类脑局部计算具有很大的启示性。生物智能计算的本质,很可能就是灵活融合多类微观、介观等可塑性机制的自组织局部学习,结合遗传演化赋予的远程投射网络结构,实现高效的全局优化学习效果。该工作可以进一步引导生物和人工网络的深度融合,最终实现能效比高、可解释性强、灵活度高的新一代人工智能模型。

SBP在SNN中的应用:(A)SBP可塑性机制;(B)SBP在SNN中的局部反向传播;(C)SBP和其他可塑性机制在SNN中的组合优化。(图片来源于中国科学院自动化研究所网站)

训练能量消耗的计算方法:(A)平均迭代次数;(B)每次迭代中的算法复杂度。(图片来源于中国科学院自动化研究所网站)

基于机器学习快速预测新能源电池快充性能

清华大学自动化系智能与网络化系统研究中心江奔奔与合作者提出了基于贝叶斯学习的锂离子电池充电策略快速预测方法。相关成果发表于Joule。目前,快充预测评价问题存在如下难点:快充设计测试实验成本资源预算有限,但充电方式的参数搜索空间巨大;快充策略性能测试评估代价昂贵,仅对数百个循环次数电池寿命的快充策略进行实验测试就至少耗时数月。该研究以解析电化学数据作为切入点,提出了综合分层贝叶斯模型和寿命早期预测模型的预测方法,实现了只需少量样本和循环数据就能够精准预测评价快充策略。该方法突破了现有评估方法需要基于大量数据和多次重复测试实验才能够精确预测评价的技术瓶颈。

关于高功能自闭症基因致病机理研究

中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心徐华泰与合作者报道了SENP1作为全新自闭症风险基因在RSA脑区调控自闭症核心症状的分子机制,为深入理解哺乳动物社交行为的遗传基础提供了重要证据,为进一步干预和改善自闭症核心症状提供了新思路。相关成果发表于Cell Reports。自闭症的核心症状为社交障碍和重复刻板行为,尽管大部分自闭症患儿同时伴随智力发育迟滞,但是一部分患儿只具有自闭症核心症状,智力发育正常,又被称为高功能自闭症儿童。该研究团队利用病毒立体定位注射技术结合动物行为学实验发现,在RSA脑区回补SENP1蛋白或者FMRP蛋白能有效改善Senp1杂合小鼠自闭症核心症状。

神经调控手术治疗强迫症的脑网络机制

北京大学王征与合作者报道了两种神经调控手术干预难治性强迫症的脑网络模式调控的异同,为个体化术前治疗方式筛选、术后康复评估提供影像学依据。相关成果发表于Molecular Psychiatry。强迫症(Obsessive–compulsive disorder, OCD)是一种严重的慢性精神障碍,终生患病率达到2%~3%,被WHO列为全球第四大高发的精神障碍。它也是十大致残性疾病之一,不仅严重威胁患者的生命健康,还带来沉重的家庭和社会负担。该研究发现了深部脑刺激(DBS)和毁损术这两种不同的神经调控手术共有的脑网络调节效果:减弱皮层-皮层下网络通信的同时增强了皮层-皮层间的网络通信。

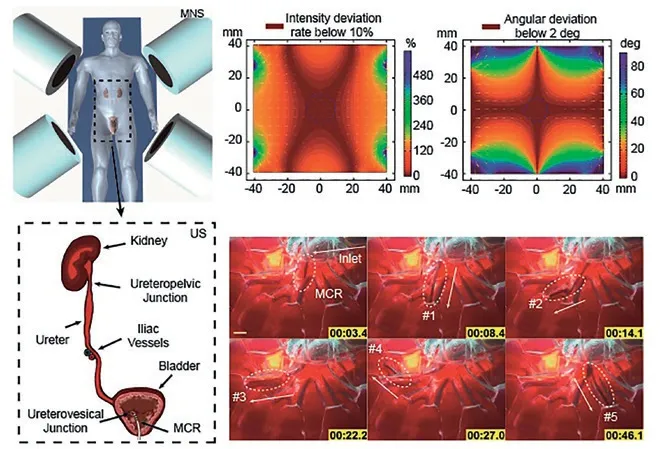

磁控连续体微型机器人研究

中国科学院沈阳自动化研究所微纳米自动化课题组面向人体狭窄腔道内患病组织的精准治疗,结合微纳米技术提出了磁控连续体微型机器人的方法。相关成果发表于Advanced Intelligent Systems。该连续体机器人采用聚二甲基硅氧烷(PDMS)材料制备,包括PDMS软管及磁性前端(总直径2mm)。采用外磁场驱动,可控制该连续体机器人进行灵活弯转、在管道内穿行等动作。针对肾内逆行手术,论证了其在狭窄通道内的灵巧运动性能及控制能力。同时该柔性机器人可以进一步缩小尺寸到亚毫米级,可面向人体更狭小腔道内组织结构进行灵活可控的微创治疗,比如脑神经外科、眼内手术或血管内手术等。

扩大电磁驱动系统有效操作空间(图片来源于中国科学院沈阳自动化研究所网站)

连续体机器人灵巧通过各种狭窄通道(图片来源于中国科学院沈阳自动化研究所网站)

基于theta振荡的跨脑区协同性类网格表征支持人类空间导航行为

中国科学院心理研究所王亮与合作者揭示了跨脑区的网格编码如何参与人类导航行为的神经机制,为人类的内嗅皮层和内侧前额叶皮层 (medial prefrontal cortex, mPFC)环路在介观水平如何处理空间信息提供了新见解。相关成果发表于Science Advances。网格细胞在非物理空间的认知任务中也发挥着关键作用。大脑活动的缓慢节律性神经活动——theta振荡在这一过程中起着至关重要的作用。该研究利用人类颅内脑电信号的高时空分辨率特点,揭示了mPFC-EC环路类网格表征的神经振荡特征和跨脑区协同性,为人类mPFC-EC环路参与空间信息处理提供了直接证据。

液滴融合过程中的类生命生长行为

西安交通大学能动学院魏衍举团队对重液滴撞击液面产生的涡环在轻介质流体中的下沉及不稳定性演变过程进行了深入研究。相关成果发表于Physics of Fluids。研究发现涡环经历了以失稳解体为转折点的“稳态下沉”和“分岔生长”等两阶段演化,其间黏性阻力和重力通过重力加速度和瑞利-泰勒不稳定性(R-T instability)交替控制液滴裂变与生长行为,最终液滴通过涡环成长为一朵迷人的分形花朵。纵观由单液滴到涡环,再到分级失稳分叉的整个过程,均类似于一颗种子从发芽到生长出完整的花茎、花瓣和花蕊。水滴携带着能量从轻流体穿透界面进入重流体,就会随着能量的耗散而生长,而能量耗散的路径就形成了现实意义的生命。

基于宽度学习的微型机器人智能轨迹追踪方法

中国科学院深圳先进技术研究院集成所智能仿生研究中心徐升、徐天添等人,将宽度学习算法成功应用于微型机器人轨迹追踪控制中,将数据驱动的思想用于微型机器人控制器设计,由示教训练替换复杂调参,并推导训练算法参数约束以保障稳定性能,提升了微型机器人轨迹追踪的准确性及控制器的灵活调整能力。相关成果发表于IEEE Transactions on Cybernetics。该研究建立了以宽度神经网络为主体的追踪控制器结构;构造了适用于螺旋形微型机器人轨迹跟踪系统的李雅普诺夫函数,推导出能够保障追踪稳定性的控制器参数约束条件;将多条不同追踪轨迹作为示教数据,开发出基于宽度学习的训练算法,自动解算控制器参数。