“彭祖导引法”考探*

南京师范大学(南京,210023)

彭祖与养生

彭祖作为历史名人在中国有着广泛而深远的影响力。关于彭祖的记载和传说从古至今从未间断,其中其“长寿且善养生”的形象刻画最为突出,以至世人凡论长寿养生必提彭祖之名。在流传中“彭祖”慢慢就成了“长寿”的代名词,并被世人誉为“长寿之神、养生鼻祖”。

古往今来关于彭祖的记载多而杂,正是这些记载共同勾勒出了彭祖光辉的人物形象。《史记·禹本纪》中记载“彭祖自尧时举用”[1],可见彭祖之名由来已久。而早在周朝,孔子在《论语》中对彭祖已有言及,“子曰:述而不作,信而好古,窃比于我老彭”。这句话虽然未曾言说彭祖长寿善养生的形象特点,但足以证明了彭祖在孔子心中地位之高,且可间接证明彭祖其人在两千多年前的周朝就已经有了很大的名气和威望,受人敬仰。此外,《庄子》《荀子》《列子》《吕氏春秋》等著作也都讲到了彭祖在养生方面的卓越贡献[2]。到了西汉以后,彭祖逐渐成为神话中的人物,如刘向在《列仙传》中把彭祖列入仙界,葛洪在《神仙传》中为其立传。就这样,彭祖从远古时期的一名先贤逐渐演变成了一名得道升仙者,成为人们口中的“长寿之神、养生之祖”。通过对记载彭祖相关信息的史料进行分析后发现,彭祖的养生之道、长寿之法,主要有以下几个方面。

1.顺应自然之道

中国古人在与自然的斗争中逐渐认识到只有顺应自然才能更好地生存下去,这点从大禹成功治水的典故中也可以看出。大禹与他的父亲鲧两代人都受命治水,其父用“堵”法,大禹用“疏”法,二者最大的不同也是成败的关键就在于“是否顺应自然”。“堵”法阻碍了水的自然流动,当洪水泛滥时自然失败。但“疏”法却是顺应水往低处流的自然规律,故而即使洪水泛滥,只要疏通得当,也能治好水患。这点在彭祖的养生之道上体现得尤为明显。古代医书《引书》第一部分第一句即为“春生、夏长、秋收、冬藏,此彭祖之道”,可以说这句话清晰地点明了彭祖长寿之道“顺应自然法则”。且在这句话之后,又按照四季顺序全面介绍了各个季节具体的养生方法。这些养生理念的思想与《素问·四气调神大论》中所记载的“养生”“养长”“养收”“养藏”的精神不谋而合,都是讲养生必须要顺应自然之道,按照自然界的规律进行[3]。

2.善于服气导引

彭祖养生之道的第二个特点,就是善于运用服气导引之术。这是中国传统养生方式中最常见也是最有效的一种技术性养生方式。由于彭祖威名远播且长于养生、善于服气导引,于是人们将彭祖奉为服气导引养生术的鼻祖。服气与导引是彭祖养生之道中最具特色的两种养生方式,更为可贵的是彭祖把二者有机地结合了起来,并形成了自己的特点。这点从《庄子·刻意》篇中 “吹呴呼吸,吐故纳新……彭祖寿考者之所好也”[4]就可以看出。诸多文献也记载彭祖善于服气导引。如唐代孙思邈《备急千金要方·养性调气法》,对彭祖服气法有专门的介绍和记载。宋代张君房《云笈七签·杂修摄部》“彭祖导引法”及明代《正统道藏·洞神部方法类》“彭祖导引图”,都有对彭祖导引法的专门论说与记载。彭祖在服气疗病的过程中并非单单只是服气,导引的配合让服气之法起到了更好的治疗效果;在导引养生祛病的过程中也并非只是形体的运动,吐纳行气之法已融合其中,如《彭祖导引法》中记载的“引肾气、引腹中气、引心肺、引肺气”等[5]。可见,服气导引养生之法已深深融入彭祖的养生实践之中。

3.注重养性保神

《神仙传》记载:“彭祖少好恬静……唯以养生治身为事。”[2]可见,彭祖不为物质所奴役,不羡慕名利,注重人格修养。这一观点也与许多古代先贤的看法不谋而合。如孔子在《论语·雍也》中有言:“知者乐,水;仁者乐,山。知者动,仁者静。知者乐,仁者寿。”[6]可以看出,“仁者寿”是孔子论养生的总纲。孔子认为,只有称得上“仁”的人才能健康长寿,且“仁者乐,山”及“仁者静”的特点说明了只有宁静有涵养、像大山一样宠辱不惊的人,寿命才会长久。所以,彭祖养性修身之道是助其长寿的重要法宝。

彭祖在《摄生养性论》中认为:“神强者长生,气强者易灭。”这句话的意思是说,养神是保持健康长寿的基础。而最好的养神之法就是淡泊名利,不为外物所累。相传,殷王给了彭祖数万黄金,他虽然接受了,但却毫无保留地用来救济穷人及有需要的人。由此我们可以看出,彭祖和那些整天忙于算计的人是很不一样的。彭祖善良、豁达、开朗,不受身外之物的影响,保持良好的精神状态。这些是健康的主要保障,也是享受长寿所不可或缺的。

4.长于食补性补

“食”指“饮食”“膳食”。饮食是维持人体正常运作所需的各种营养物质和能量的来源,对于身体的健康具有重要作用。合理饮食可以改善人们的健康,防止各种疾病的发生,延长寿命。而彭祖之所以能在民间被尊为厨行的祖师爷,与其对饮食和养生重要关系的认识及实践分不开。《史记·夏本纪》中有记录彭祖给尧帝烹饪雉羹的故事。雉羹的制作原料主要是野鸡和稷米,而这二者都具有“益气力、补不足”的功效,对人体健康有促进作用。此外,《彭祖养道》上还曾记载了尧帝经常吃木果籽,这是一种富含多种营养物质的茶籽,有助于延缓衰老。可见,彭祖对饮食与养生都有深刻的见解,并开创性地将二者结合起来为人体健康服务。

“性”指男女之间的性生活。又称 “交接术”“房中术”“御女术”等。现代研究表明,适当的性生活有益人的健康,有助于促进新陈代谢、防止大脑老化、延缓衰老和提高免疫系统抗病能力等。彭祖也认识到“性”对于健康的重要性,并从延年益寿的角度指导人们的实践。这点在晋代葛洪《神仙传·彭祖》中就可见一斑,书中讲到“身不知交接之道,纵服药无益也”“人失交接之道,故有伤残之期”。由此可见,彭祖认为,交接之道非常必要,能延长人的寿命。彭祖认为男女之间的交接之道有交接以时、交接有度、交接戒暴、交接慎泄的特点。

版本述略及功法特点

1.几个版本的对比分析

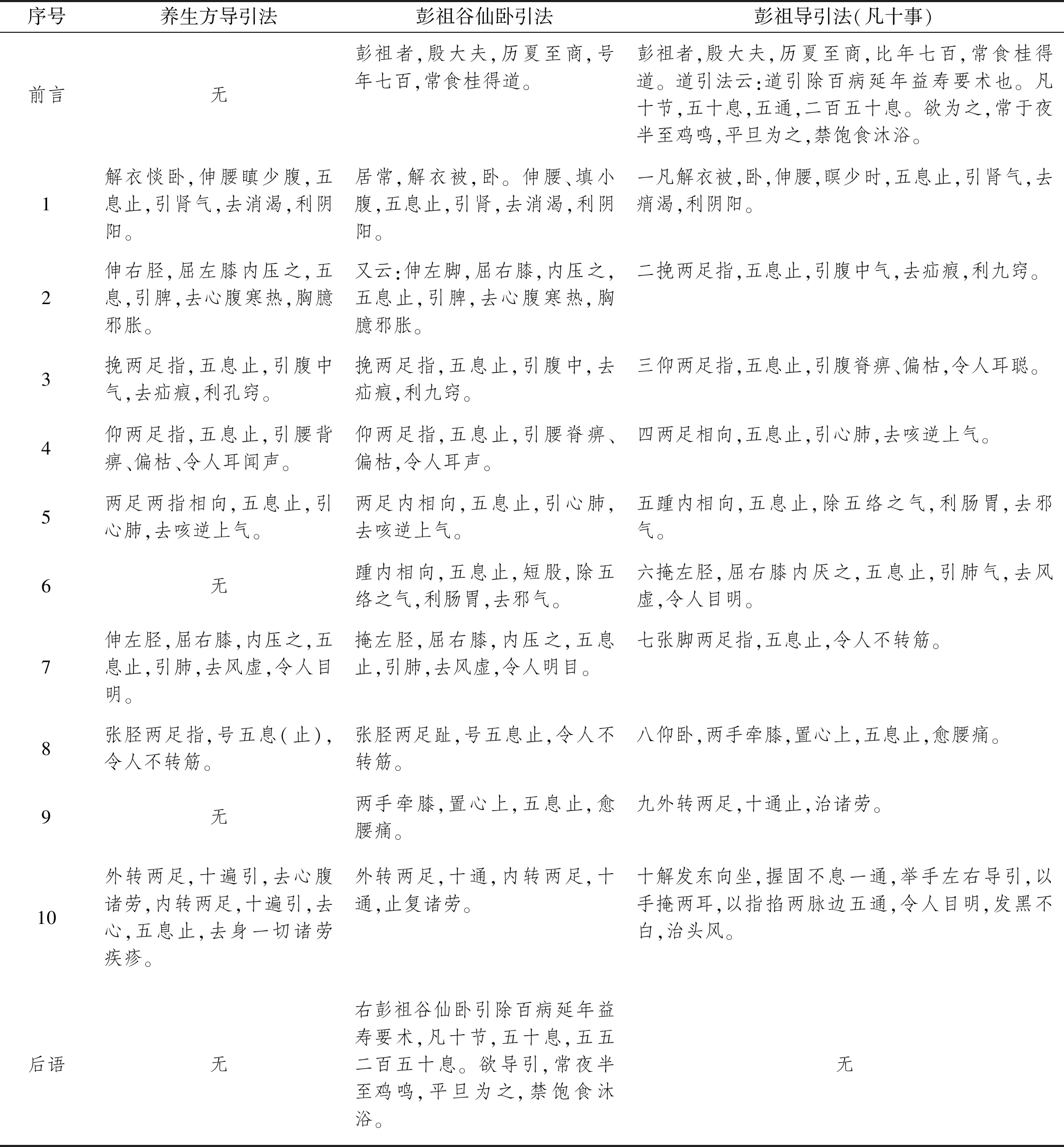

通过查阅资料发现,“彭祖导引法”这一功法的命名最早出现在宋代张君房编撰的《云笈七签·卷三十四·杂修摄部》,名为“彭祖导引法(凡十事)”。但在对其功法内容进行研究分析之后发现,“彭祖导引法”中的诸多动作在隋代巢元方编撰的《诸病源候论》“养生方导引法”中都可以找到,同时与《太清导引养生经》“彭祖谷仙卧引法”关系密切,应存在流传的先后关系。为了更好地对“彭祖导引法”进行考察,特对三者中相似导引法的动作及内容进行对比分析。具体信息可见表1。

其中在三者文本的选取中,本文按照相对更为贴近原著和完整全面的原则进行挑选。《诸病源候论》以1997年辽宁科学技术出版社出版的黄作阵点校本《诸病源候论》 (以元刊本为底本)为来源,其成书年代学界的共识为隋朝大业年间。《太清导引养生经》以1977年我国台湾艺文印书馆出版的《正统道藏》为来源,具体见第31册,《洞神部·方法类》 “太清导引养生经 1卷 书上”,其成书年代目前学界争议较大,有学者根据书的内容推断其成书于唐中前期,至少在北宋以前[7]。《云笈七签》以我国台湾艺文印书馆出版的明《正统道藏》为来源,具体见第37册,《太玄部·云笈七签》,其成书年代学界一致认为是北宋真宗时代。

表1 三种版本的导引术式对比

我们首先对《云笈七签》之“彭祖导引法”与《诸病源候论》之“养生方导引法”相应的导引术式进行对比分析。结果发现,二者在总共十节功法动作中有八处基本相同或相似,这八处导引术式分散于《诸病源候论》各病候的具体导引治法之中,而这些导引术式全都来自“养生方导引法”。据《中医大辞典》介绍,“养生导引法”是最早的导引气功治疗专著,散录于隋代巢元方《诸病源候论》中,主要记述用导引气功的方法治疗各种疾病。可见,“养生导引法”中的各导引术式应是“彭祖导引法”最初的功法来源。这一完整的导引治病专著并未能流传下来,只零散地被隋代巢元方摘录于《诸病源候论》之中。

其次,我们对《云笈七签》之“彭祖导引法”与《太清道林养生经》之“彭祖谷仙卧引法”进行对比分析。结果发现,在功法名称上,前者为“彭祖导引法”,后者为“彭祖谷仙卧引法”,相对而言前者更为简洁明了,后者则包含信息相对丰富。一是多了“谷仙”这样一个指代性很强的称谓,二是“卧引”相对于“导引”而言更能说明该功法习练时的姿态要求,后者全部十节动作皆为卧式,前者九节卧式一节坐式。在功法动作内容及文字表述上,一是二者都有十节动作,且前者每节动作之前有数字编号,后者则没有;二是二者有一节动作不同,且不同的动作决定了功法全卧与否;三是动作相同或相似的九节动作,在文字表述上差异很小,相对而言“彭祖导引法”更为精简。在功法信息介绍上,二者的全部内容信息基本相同,不同的是前者完全放置在具体功法动作之前,后者前后各一半。整体而言,二者之间的不同,如“数字编号”“精简内容”“介绍放置”等,都是随着时代发展和导引法日益完善而形成的,是“彭祖导引法”不断发展的结果。可见,相较于《诸病源候论》中零散的摘录“养生方导引法”,《太清导引养生经》中的“彭祖谷仙导引法”已形成相对完整和规范的整套动作内容,这应是“彭祖导引法”的初编本。其创编应与隋唐时期道教获得较大发展有关,这一期间道教信徒为了更好传播和发展其教义,在编撰道教著作《太清导引养生经》时将散录于《诸病源候论》的“养生方导引法”进行了有意识的创编,并托名彭祖以更好地流传。到了宋代,道教又迎来了发展的黄金时期,《太清导引养生经》也得到了很好的流传,这点从其被《道藏》和《云笈七签》辑录就可知。在北宋时期,宋真宗崇尚道教,下令编撰了《大宋天宫宝藏》一书,张君房为著作佐郎,专主其事。后来他择其精要,编成了《云笈七签》一书。至此,“彭祖导引法”逐渐成为了道教导引术中独具代表性的一种养生导引之术,内容也变得更加精简规范,为道教徒和爱好养生者所广泛传习。

综上可知,《云笈七签》中的“彭祖导引法”无论是与《诸病源候论》中的“养生方导引法”,还是和《太清导引养生经》中的“彭祖谷仙卧引法”都存在密切的关系。三者在功法动作顺序、内容上都有极大的相似之处,有的动作表述完全相同,有的略有差别,有的虽名称不同但意思相近,可以证明三者应出自同一抄本或者是三者之中最早抄本的不同演变本。

2.“彭祖导引法”的功法特点分析

导引以时,以气养身 前文中在探讨彭祖导引养生之道时,曾说到过彭祖顺应自然之道的养生理念,这种养生理念在“彭祖导引法”中得到了很好的体现,并形成了“导引以时”的功法特点。这点从该导引法提出“欲为之,常于夜半至鸡鸣,平旦为之,禁饱食沐浴”的习练时间和禁忌要求可以得到证明。该功法将习练的时间限定在了夜半至鸡鸣或平旦这个时间段内,根据古人对时间的划分,“夜半”“鸡鸣”“平旦”代表的是古代十二个时辰中的前三个时辰,时间跨度为北京时间晚上11点至次日早上5点。之所以选择这个时间段,主要考虑的是阴阳运行的规律。在古代哲学里黑夜代表阴,白天代表阳,阴主收敛,阳主生发,白天人的思绪不好控制,黑夜容易入静。且这个时间习练可以得到月亮之阳气,更容易沟通督脉。此外,导引练习完毕后不让饱食和沐浴是出于对身体的保护。因为,运动结束的一段时间内,大脑会处于一种相对兴奋的状态,肠胃处于抑制状态,而大量血液还分布在运动系统中,需要一段时间后才能恢复到运动前的水平。若此时进食或洗澡,会影响食物的吸收,一方面会引起消化不良和肠胃疾病,另一方面会破坏人体平衡和诱发慢性疾病。

一病一法,效用显著 该导引法开篇即言明,此法是除百病,延年益寿的养生要术。这种对功法效果的说明,其实是对“一病一法,效用显著”功法特点的总结。这点可从该功法十节动作的具体表述中找到答案,十节动作具有的功效和去除的疾病是“引肾,去消渴,利阴阳”“引脾,去心腹寒热,胸臆邪胀”“引腹中气,去疝瘕,利九窍”“引腰脊痹、偏枯,令人耳闻声”“引心肺,去咳逆上气”“短股,除五络之气,利肠胃,去邪气”“引肺,去风虚,令人目明”“令人不转筋”“愈腰痛”“复诸劳”。对于这点,“彭祖导引法”与隋朝官方出版的巢元方《诸病源候论》著作的特征完全相同,且都具有“一病一法”体例的前期特征,即注重肢体动作配合吐纳。这也间接证明了宋代《云笈七签》中的“彭祖导引法”应来自隋代《诸病源候论》中的“养生方导引法”。而“一病一法”体例的导引特点在后世的发展中,从最初对“调身”“调息”的重视逐渐过渡到“调神”。

吐纳行气,形体导引 前文中在探讨彭祖导引养生之道时,曾说到过彭祖善于服气导引的养生实践,这种养生实践在“彭祖导引法”中得到了很好的体现,并形成了“吐纳行气与形体导引”的功法特点。这点从该导引法十节的动作内容及“凡十节,五十息,五通,二百五十息”的呼吸要求就可见一斑。该功法将吐纳行气和肢体运动进行了有机结合,对每节动作完成时间用“五息”加以限定。导引法共有十节动作,每五息做一节动作,十节则是五十息,做五遍共二百五十息。其中,一呼一吸为一息。具体而言,行气的运用主要体现在“引腹”“引脾”“引肺”“引肾”“引心肺”等动作中,它们都是通过调息引内气入脏腑再配合导引动作,达到治疗疾病的目的。

以卧为法,突出足膝 通过观察与习练可以发现,该功法最为显著的特点是以“以卧为法,突出足膝”,不同于一般导引“站式”或“坐式”的习练姿势。“彭祖导引法”十节动作中九节为卧式,且运动部位大都集中在“足膝”,这一特点也是其区别于其他导引法的显著特征。从这里也可以看出该功法的针对性特别强,就是通过对足膝的调节达到去除多种疾病、延年益寿的效果。足膝是人体经脉循行的重要部位,按照中医经络理论,人之十二正经中有六条经脉从足部穿行。因此,通过对足部施以适当导引,可对足部经络起到很好的按摩疏通作用,从而使气血更加充足,身体系统功能得到增强,起到防治疾病、养生保健的作用。

功法内容阐释

功法一:凡解衣被,卧,伸腰,瞑少时,五息止,引肾气,去痟(消)渴,利阴阳。

动作说明:去除多余的衣服后,仰卧在床上或垫子上,双手可上举辅助舒展腰部,伸展腰部时闭眼停留片刻加深效果,伸展时吸气,放松时呼气。一呼一吸为一息,共做五息。此动作可以引肾气上升,治疗消渴病,有利于人体阴阳平衡。

机理分析:首先,来看治疗的病症。消渴病,病症名,其病机为阴津亏耗,燥热偏盛,主要病变部位在肺、胃、肾,尤以肾为关键。其次,再看动作内容。从中医养生学上来说,该动作主要是针对腰腹及脏腑的活动,而伸展腰部做呼吸运动时,肺为主要运动部位,且腰腹的肾脏也能得到很好的活动。肺主气为水上之源,有意识的呼吸训练能够加大肺的通气量,提高心肺功能,并能舒肝利胆,促进胆汁分泌,改善脾胃功能。肾为先天之本,通过伸腰并配合呼吸,有助于阴阳水火升降的平衡。最后,看动作效果。通过有意识的肢体运动并配合呼吸,能够使心、肺、脾、胃的功能得到提高,阴阳处于平衡状态,最终达到治疗消渴病的目的。

功法二:挽两足指,五息止,引腹中气,去疝瘕,利九窍。

动作说明:仰卧躺在床上或平坦的垫子上,然后坐起两手牵引双脚十趾并轻轻呼气,再松手慢慢恢复仰卧姿势,一呼一吸为一息,共做五息。此动作可以引导腹中聚集气体,治疗疝瘕,有利于九窍畅通。

机理分析:首先,来看治疗的病症。疝瘕,病症名,为疝气的一种,最明显的表现就是腹痛,多因寒湿所致。其次,再看动作内容。从中医养生学上来说,该动作主要是拉筋牵足。而筋络和气血二者之间相辅相成,筋络的健康不仅能促进气血的畅通,还能改善脏腑。且足部为人之十二正经中六条经脉循行之处。因此,对足部施以适当的导引按摩,有助于调理脏腑。最后,看动作的效果。通过有意识的拉筋牵足训练并配合呼吸锻炼,不仅可畅通足部经络,还可促进人体气血循环,引导排出郁积在腹中的气体,且有利于九窍更好地沟通天地之气,能治疗腹部及两胁疼痛。

功法三:仰两足指,五息止,引腹脊痹、偏枯,令人耳聪。

动作说明:仰卧躺在床上或平坦的垫子上,意守足底涌泉穴片刻。然后双脚用力后勾,同时吸气。继而双脚放松,同时呼气。一呼一吸为一息,共做五息。此动作可以引导腹中气循行,治疗脊柱僵硬麻痹和半身不遂等疾病,并可增进耳力使其更加聪慧灵敏。

机理分析:首先,来看治疗的病症。脊痹和偏枯,病症名。脊痹是指脊柱的麻痹僵硬,主要症状为腰背疼痛、僵硬,活动受限。偏枯是指半身不遂,俗称偏瘫。其次,再看动作内容。从中医养生学上来说,该动作主要是对足部的导引。仰两足指能有效刺激足少阳胆经、足阳明胃经、足厥阴肝经和足少阴肾经等足部经络,畅通经络气血。最后,看动作的效果。通过有意识的仰足运动并配合呼吸,可弥补腹中真气,去除邪气,促进人体气血循环,有助于治疗脊柱僵硬和半身不遂疾病。

功法四:两足相向,五息止,引心肺,去咳逆上气。

动作说明:仰卧躺在床上或平坦的垫子上,意守足底涌泉穴片刻。然后两脚内转面对面对着,同时吸气。再两脚外旋放松,同时呼气。一呼一吸为一息,共做五息。此动作可以引导心肺之气运行,达到祛咳目的。

机理分析:首先,来看治疗的病症。咳逆上气,病症名,又名咳喘,其病机多与肺、脾、肾三脏相关。如肺气壅滞或虚耗,脾失健运,肾不纳气,均可导致咳逆上气。其次,再看动作内容。从中医养生学上来说,该动作主要是对足部的导引。两足相向时可有效拉伸双腿外侧经脉及足外侧经络,如足阳明胃经、足少阳胆经、足太阳膀胱经等。经络在得到刺激后更加畅通,气血更加充足,脏腑机能得到改善。最后,看动作的效果。通过有意识的两足相向运动并配合呼吸,能有效疏通经络气血,弥补心肺正气,去除邪气,达到治疗咳嗽的目的。

功法五:踵内相向,五息止,除五络之气,利肠胃,去邪气。

操作说明:仰卧躺在床上或平坦的垫子上,意守足底涌泉穴片刻。然后双脚外旋脚跟相对,同时吸气。再双脚内旋复原,同时呼气。一呼一吸为一息,共做五息。此动作可以疏十五络脉之气,并通利肠胃、祛除邪气。

机理分析:首先,来看治疗的病症。五络,此处应为人体的十五络脉。中医认为,络脉是人体内气血运行的重要通路,络脉畅通,能起到防病保健的作用。其次,再看动作内容。从中医养生学上来说,该动作主要是对足部的导引。与前三节动作一样,通过足部适当活动,能对足部经络起到很好的按摩疏通效果,从而改善人体气血运行。踵内相向时可有效拉伸足太阴脾经、足少阴肾经、足厥阴肝经和足阳明胃经等经络及足太阴络脉、足少阴络脉、足厥阴络脉和足阳明络脉。经络作为运行气血的通道,在得到有效刺激后能更加畅通,气血更加充足,脏腑机能得到改善。肝主疏泄,脾为“气血生化之源”,二者经络的畅通也可增强人体的气血。胃经主热量消化,运用经络健胃法可提高消化系统功能。最后,看动作的效果。通过有意识的踵内相向活动并配合呼吸,能有效疏通经络,充足气血,达到通肠胃和祛邪气的功效。

功法六:掩左胫,屈右膝内厌之,五息止,引肺气,去风虚,令人目明。

操作说明:仰卧躺在床上或平坦的垫子上,然后右腿屈膝弯曲并压在伸直的左小腿上,施力下压时吸气,放松时呼气。一呼一吸为一息,共做五息。此动作可以宣通肺气,治疗身体虚弱和外部风邪,并使人眼睛明亮。

机理分析:首先,来看治疗的病症。风虚,病症名,指体内虚弱,而外感风邪的病症。中医称风是“百病之长”,是致病的重要因素。而肺主一身之气,引肺气可使人体经络顺畅,气血充足,外风无法入侵。其次,再看动作内容。从中医养生学上来说,该动作主要是对筋骨的拉伸。屈膝压胫可有效拉伸大小腿内层的肝经、肾经、脾经,这些经络在得到有效刺激后会变得更加畅通,并促进气血循行,改善脏腑机能。如肝经畅通后,气血就会充足,对于肝阴亏虚所致眼病具有很好的防治效果。同时有规律的呼吸锻炼,可加强肺泡的收缩力,有助于排出体内浊气,摄取更多的清气,并有助于水谷精微输布全身,使身体得到滋养,外邪无法侵袭。最后,看动作的效果。通过有意识的屈膝压胫和呼吸锻炼,能有效疏通经络助气血运行,去除因体内虚弱造成的邪气入侵,并可使人目明。

功法七:张脚两足指,五息止,令人不转筋。

操作说明:仰卧躺在床上或平坦的垫子上,然后张开双腿和双脚十趾,同时吸气。随后双脚及十趾放松并呼气。一呼一吸为一息,共做五息。此动作可治疗转筋。

机理分析:首先,来看治疗的病症。转筋,病症名,俗名“抽筋”。多指腓肠肌挛急。《诸病源候论·转筋候》:“转筋者,由荣卫气虚,风冷气搏于筋故也。”[8]其次,再看动作内容。从中医养生学上来说,该动作主要是对筋骨的拉伸。而通过适当的拉筋,可使骨正筋柔,经络气血循行更加畅通,起到防病保健的作用。张脚两足指时,可有效拉伸足部的三阴经及三阳经,这些经络在得到有效刺激后会变得更加畅通,并促进气血循行,使人体内气充实,防止气虚造成转筋。最后,看动作的效果。通过有意识的张脚两足指并配合呼吸,能有效疏通经络气血,治转筋之痛。

功法八:仰卧,两手牵膝,置心上,五息止,愈腰痛。

动作说明:仰卧躺在床上或平坦的垫子上,然后两手抱住弯曲的双膝向胸部用力压,同时吸气。然后放松,两手抱着双膝略上抬,同时呼气。一呼一吸为一息,共做五息。此动作可治疗腰痛。

机理分析:首先,来看治疗的病症。腰痛,为临床常见的一种症状。主要是指下部腰椎、腰骶区或骶髂区感觉到的疼痛。《素问·刺腰痛篇》给出了不同类型腰部经脉发病而使人腰痛的症状及治疗方法。其次,再看动作内容。从中医养生学上来说,该动作主要是对腰脊及胸腹的活动。通过牵引双膝向胸腹的活动,一方面可有效地对腰椎和脊柱进行拉伸和锻炼,使腰部肌肉力量和脊柱稳定性得到增强,能有效防治腰痛和腰部损伤;另一方面可加深呼吸效果,且双膝置于心上时,能够加大血液向心脏的流动,促进气血运行,对因气血不畅造成的腰痛具有良好的防治效果。最后,看动作的效果。通过有意识的抱膝压胸活动并配合呼吸训练,能使腰部肌肉力量和脊柱稳定性得到增强,并通畅气血运行,有效防治腰疼病症。

功法九:外转两足,十通止,治诸劳。

操作说明:仰卧躺在床上或平坦的垫子上,接着向外转动双脚,同时吸气。然后再向内转动两脚,同时呼气。做十次,共五息。此动作可治疗诸多劳病。

机理说明:首先,来看治疗的病症。诸劳,诸多劳疾之意。诸,虚词,形容多。劳,疾病。其次,再看动作内容。从中医养生学上来说,该动作主要是对足部脚踝的活动。脚踝是脚部和人体的重要联结点,对人体气血的正常运行影响很大。转动脚踝相当于对足部经络和重要穴位进行按摩,能促进经络的循行,调理脏腑,平衡阴阳,增强身体系统功能。最后,看动作的效果。通过有意识的转动脚踝并配合呼吸,能使气血更好地循行,身体系统功能得到增强,从而达到防治疾病、延年益寿的效果。

功法十:解发东向坐,握固不息一通,举手左右导引,以手掩两耳,以指掐两脉边五通,令人目明,发黑不白,治头风。

动作说明:上身坐起,头发披散开来面朝东面盘坐,然后两手呈握固状放于膝盖上,片刻后两手向两侧活动呈掌外推并呼吸,再两掌回收至耳边并用手指轻揉颈部动脉。此式动作可使人眼睛明亮,头发乌黑没有白头发,并能治疗头痛。

机理分析:首先,来看治疗的病症。头风,病症名。头风与头痛无异,为经久难愈之头痛。《医林绳墨·头痛》:“浅而近者,名曰头痛;深而远者,名曰头风。”[9]其次,再看动作内容。从中医养生学上来说,该动作主要是对手部经脉及颈脉的刺激。人体十二正经有六条经脉穿过手部,并分布有太渊、内关、通里等穴位。颈脉即人迎脉,指喉结两旁颈动脉搏动的部位,是血液运行的重要通道。通过对双手的导引及对经脉的按摩,可畅通经络气血。如通过按摩颈脉,能疏通颈部经络,补气养血,袪风散寒,活血化瘀,缓解颈椎疼痛和头痛。此外,颈动脉的畅通,可使大脑得到充足的血液供应,头皮毛囊可得到充分的营养,有利于分泌黑色素。同时,手少阳三焦经的通畅可使眼睛更加明亮。最后,看动作的效果。通过双手导引、按摩颈脉并配合呼吸,能畅通经络,促进气血运行,具有使人眼睛明亮、发黑不白、防治头痛的功效。