小河西文化生业模式初探

于昊申

于昊申,男,内蒙古大学历史与旅游文化学院硕士研究生,研究方向为辽西史前考古。

小河西文化是目前所知西辽河流域年代最早的新石器时代考古学文化。1984年,考古工作者首次在赤峰市敖汉旗牛古吐乡发现以素面夹砂陶为特征的遗存,随后又在孟克河、老哈河沿岸发现十余处文化特征类似的遗址。因此类遗物最早发现于千斤营子村,称千斤营子类型[1](P9)。1987年中国社会科学院考古研究所对小河西遗址进行了发掘,随后正式提出小河西文化的命名[2](P131-132)。小河西文化遗址主要分布在内蒙古东南部的赤峰市,其中,以敖汉旗和翁牛特旗分布最为集中。此外,在辽宁西部也有少量发现。小河西文化经过调查和发掘的遗址主要有小河西遗址[3]、大新井遗址[4]、榆树山遗址[5]、西梁遗址[5]、白音长汗遗址一期[6]、查海遗址一期[7]、杨家洼遗址[8]、贾家沟西遗址[9]和马架子遗址[10]等(图1)。年代距今约8200年以远。本文将从小河西文化气候与环境、聚落、生产生活工具、动植物遗存和原始农业等角度对小河西文化生业模式进行探讨。

一、小河西文化时期的气候与环境

在全新世早期阶段,史前人类文化的形成与发展主要依赖于气候、环境的变化。温暖湿润的自然环境在一定程度上促进了史前聚落的繁荣与发展,相反,寒冷干旱的气候条件则可能导致文化的衰落甚至灭亡。小河西文化是西辽河流域迄今所知时代最早的新石器时代考古学文化,目前学术界多认为小河西文化的年代要早于兴隆洼文化[11],其年代上限距今约8200年以远,根据最新有关小河西文化的年代测定,小河西文化的年代下限至少可至距今7900—7700年[9](P67)。

全新世早期(距今10000—7300年)经历了两次升温事件,尤其是在距今8500—7700年,西辽河流域的气温回升,处于长时期的温湿气候阶段。西拉木伦河以南的低山丘陵、黄土台地——平原的自然景观为典型的暖温带落叶阔叶林景观或暖温性森林草原景观[12](P536)。小河西文化遗址主要分布在西拉木伦河以南地区的沟谷、冲积平原、洪积平原等河流两岸的低洼地带及与河流阶地相连的海拔较低的黄土台地、丘陵上,说明小河西文化先民在聚落选址时以河流资源作为其考虑的首要条件,同时,这些地方的土壤也多养分充足,土地肥沃,是发展农业的理想场所。在贾家沟西遗址石器、陶片上的残留物中提取到大量偏暖湿环境下的方形植硅体并发现了属于竹子和芦苇等在暖湿环境下生长的植物的植硅体,亦是本阶段辽宁西部丘陵处在偏暖湿气候环境的最新实证[9](P73)。邻近水源不仅满足了小河西文化先民日常生活中的饮水需求,也为其提供了丰富的食物资源。小河西文化先民可以在其流动范围内捕猎各种野兽,采集种类丰富、生长茂盛的野生植物资源,同时,可以在河流内捕捞鱼、贝。因此,暖湿的自然环境和紧邻水源的地理位置为小河西文化先民从事渔猎采集经济创造了条件。

二、小河西文化聚落分析

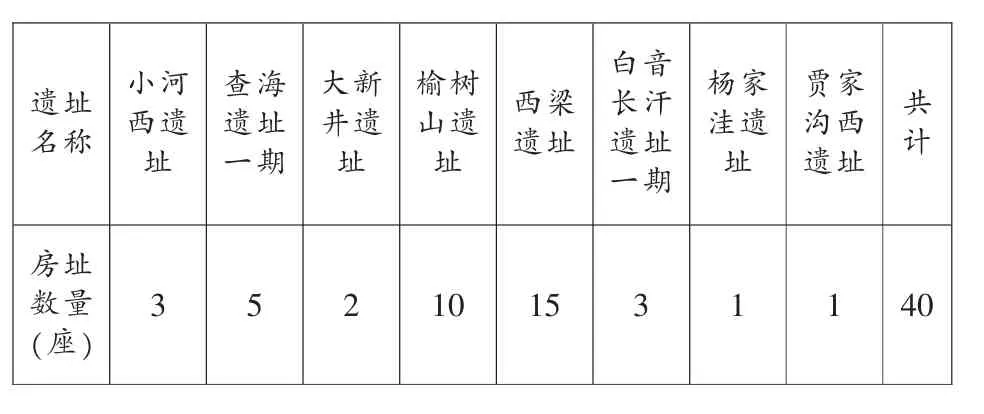

单纯的小河西文化遗存,依据遗址面积大小,可以分为中型、小型和特小型聚落,以小型和特小型聚落为主,中型聚落目前仅发现马架子遗址一处[13](P60)。根据已发表的小河西文化的考古材料,将迄今已清理发掘出的小河西文化房址40座制成表1。房址成排分布见图2,均为半地穴式建筑,房址平面形状多呈圆角方形、圆角长方形、梯形、椭圆形及不规则形等。房址依照面积大小,可分为大、中、小三型。其中,小型房址25座,面积4—29.1平方米,占已发掘房址总数的62.5%;中型房址9座,面积33.6—49平方米,占已发掘房址总数的22.5%;大型房址3座,面积分别为56.9、77.4和96平方米,占已发掘房址总数的7.5%。面积不明房址3座,占已发掘房址总数的7.5%。

表1 小河西文化房址统计表

小河西文化房址以小型房址为主,大型房址数量极少。居住面多平整、坚硬,可分为生土居住面、抹泥居住面和铺有垫踏土的居住面等,有的居住面经过火烧、加工夯实,部分房址居住面有二层台。灶址多位于房址中央,分坑式灶和地面灶两种形制,其中,坑式灶又可分为长方形石板坑灶和土坑灶,灶址平面形状有圆形、卵圆形、椭圆形、瓢形、长方形、圆角方形等,以圆形灶为主。除灶址外,在一些房址中部还发现有“火种坑”。

在小河西遗址、大新井遗址、杨家洼遗址、贾家沟西遗址及西梁遗址的房址中未见门道;西梁遗址和榆树山遗址的多处房址中发现有“小窨”,推测可能为门的前身。白音长汗遗址一期房址和查海遗址一期房址门道分为斜坡式梯形门道和外凸半圆状门道。柱洞数量不等,最多达38个。柱洞越多,说明建造房址所需木材越多,建造难度越高。柱洞多分布在灶址周边或靠近穴壁,有单圈和双圈柱洞,形状有圆形、椭圆形和不规则形。有的柱洞下垫有石块,应是起到防止木柱下沉的作用。

部分房址内有窖穴,平面呈椭圆形或不规则椭圆形,直壁,平底,查海遗址一期的一座窖穴在窖口和窖室之间凿有三层台阶,每层台阶面都发现有较明显的脚踏窝痕迹。榆树山遗址和西梁遗址的房址内、外还发现有许多浅坑,里面出土了石器等工具。

在榆树山遗址F3内发现的一座居室墓葬,是目前辽西地区已知的史前考古学文化中发现年代最早的居室墓葬。可见兴隆洼文化承继了小河西文化居室葬的葬俗传统。小河西文化墓葬平面有长方形、圆形和卵圆形。葬式分仰身直肢葬和蹲踞葬两种。其中,蹲踞葬在辽西地区史前葬俗中较为少见,是小河西文化墓葬的一大特点。西梁遗址F106内发现有一座蹲踞式的狗坑,表明狗可能与宗教仪式具有一定的关系。杨家洼遗址发现了两条用纯净米黄色黏土塑造的土龙,为探索龙崇拜的起源提供了重要的线索。

在小河西文化房址内发现的陶器有素面夹砂红褐色、灰褐色、褐色筒形罐及残片,小杯、小罐,陶纺轮,陶网坠,陶塑人头像等;有石斧、亚腰石铲、饼形器、石刀、石磨盘、石磨棒、敲砸器、石叶等石器及各式骨、角、蚌器、炭化果核等;此外,在杨家洼遗址的地层中还发现有玉斧、玉球、玉刻刀、玉环等玉器,为研究我国北方史前玉器的起源与发展提供了新的实物材料。

通过以上发现,可以看出:西辽河流域早在小河西文化时期,已经有了一定数量的聚落。聚落内房址成排分布,加工过的居住面、堆积较厚且部分坑底被烧成红色的灶址、数量较多的柱洞、形制规整的窖穴、室内室外墓葬及堆塑的土龙等,均表明小河西文化先民已经过上了较为稳定的定居生活。在查海遗址一期房址居住面上可以观察到石器、陶器有较为集中的摆放位置,说明小河西文化房址内已有一定的功能分区。结合杨家洼遗址玉器的发现,尽管水平不高,但小河西文化时期的聚落与社会已有一定程度的发展,是其后兴隆洼文化规模较大、房址排列有序的向心式聚落模式的源头,这一切应是建立在较为发达的生业经济基础之上的。

三、小河西文化生产生活工具分析

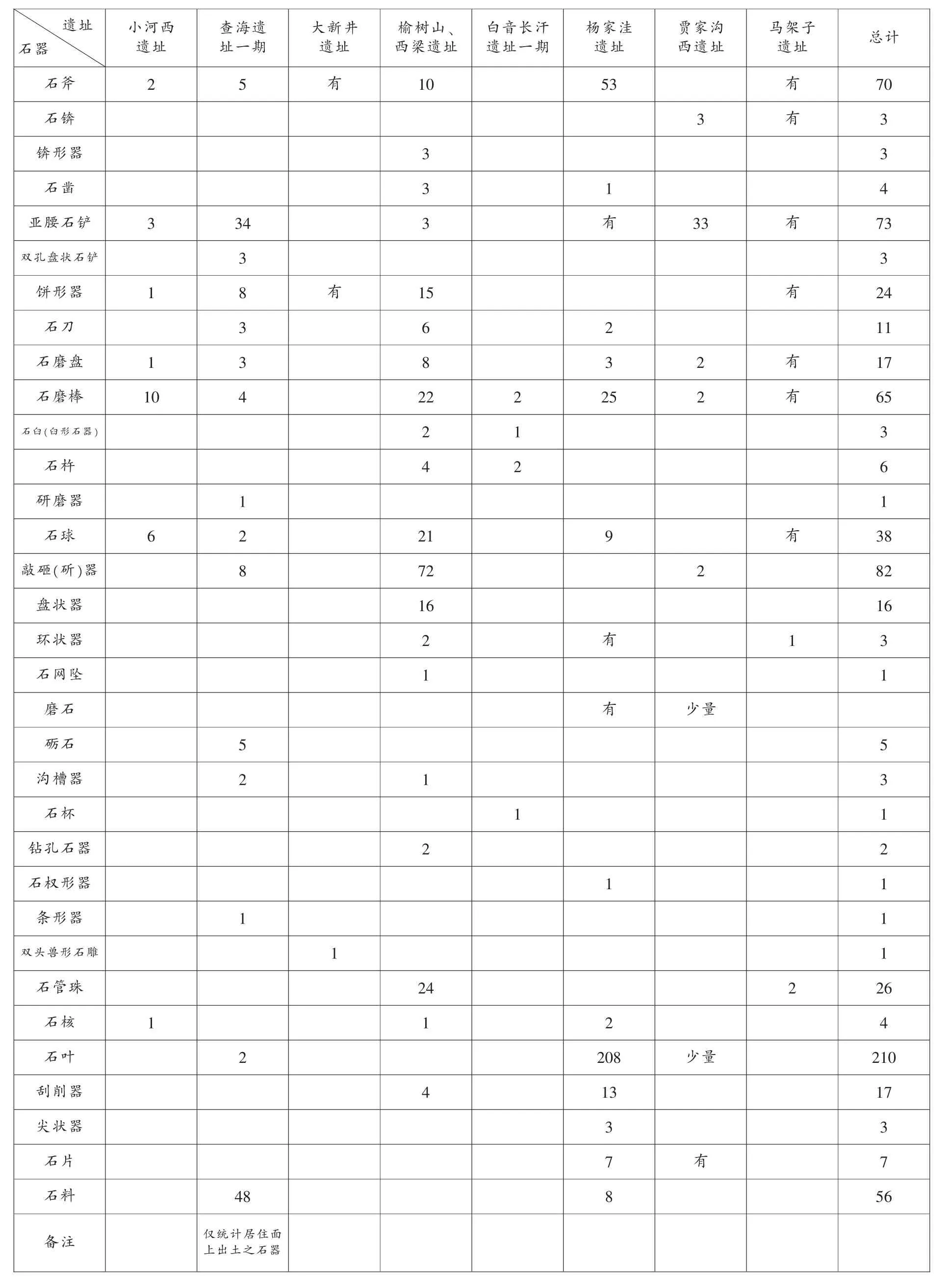

小河西文化生产生活工具种类多样、数量丰富,主要包括石器、骨、角、蚌器等,以石质工具为主。在没有金属工具的史前时期,石器是古代先民生产生活中使用最频繁的工具之一。不同岩石的物理和化学性质能够满足人们方方面面的需求。小河西文化石质工具基本涵盖了小河西先民生产生活的各个领域(见次页表2)。

小河西文化石器有打制、琢制、磨制和压制四种制作方法,以打制为主,磨制石器较少。从表2可以看出,石斧、亚腰石铲、石磨盘、石磨棒、敲砸器、石球、饼形器等是小河西文化出土数量较多,较为典型的器物。石斧分打制和磨制两种,以磨制为主。打制石斧制作粗糙,磨制石斧多通体磨光,器身多为扁体,平面呈梯形,弧刃。亚腰石铲系打制而成,平面形状呈“凸”字形,器身扁平,柄部较窄,束腰,刃部较宽,平直刃或弧刃。磨棒为琢制或磨制,多呈长柱状,横截面有圆形、半圆形、三角形、方形、梯形等。磨盘系琢制而成,平面多呈长方形或圆角长方形,底部较平整,使用面内凹。敲砸器为打制或直接利用自然石块,形状不规则,多呈多棱体。石球系打制或琢制而成,呈不甚规整的球体,直径多在4—8厘米。饼形器的制作方法有打制、琢制和磨制三种,器体为扁体,平面呈圆形或椭圆形,两面较平或略外凸。小河西文化石质生活工具发现数量较少,仅发现一件石杯,琢制后经磨制,圆锥底,一侧有柄(见21页图3)。

表2 小河西文化出土石器统计表

小河西文化中,骨、角、蚌质生产工具主要有骨锥、骨匕、骨鱼镖、两端器、骨梗石刃刀、鹿角锛和利用蚌壳磨制出刃部的蚌制工具。此外还有装饰品骨珠、骨环、穿孔蚌珠、蚌扣、螺饰和艺术品骨笛等(见次页图4)。

在小河西文化遗址中发现的狩猎工具,以镶嵌细石叶作为刃部的复合工具和大小不一的石球最具特色。石网坠、陶网坠、形式各异的骨鱼镖及大量贝壳、蚌器的存在,则是小河西文化先民进行渔猎捕捞活动的直接证据,表明除了捕猎大型野生动物外,鱼类和蚌类也是小河西文化先民获取肉食资源的重要来源之一。小河西文化出土了数量较多的亚腰形石铲,仅在查海遗址一期聚落的5座房址居住面上便发现有34件亚腰石铲(含刃部残片);贾家沟西遗址的发掘面积仅有11.5平方米,出土的亚腰形石铲便多达33件,占出土石质工具的80%。可见亚腰石铲是小河西文化先民生产生活中不可或缺的重要石质工具。出土的石磨盘、石磨棒、石饼等则是对采集的植物和栽培的谷物进行加工与利用的工具。此外,小河西文化发现的单孔石刀,与红山文化背部带有圆形钻孔的桂叶形、方形磨制石刀形制相似,可能作为收割谷物的收割工具。因而,小河西文化先民很可能已经在较为发达的采集经济的基础上,开始对粟、黍等禾本科植物进行早期的人工栽培。从小河西文化生产生活工具反映出的小河西文化生业模式,应是以渔猎采集为主,原始农业可能还处于萌芽阶段。

四、小河西文化动植物遗存分析

小河西文化发现的动物遗存不多,在小河西遗址F1和F2的堆积层内发现有较多蚌壳[3](P3-4);在查海遗址一期F29的灶南发现有5颗小猪牙齿,F33内出土残碎猪骨和鹿齿残块,F34内出土了猪牙齿及碎骨块[7](P249-301);西梁遗址F106内K101发现有一具完整狗骨架,F117出土一件用鹿角制作而成的生产工具[14](P20); 白音长汗遗址一期BF42填土中出土一块兽骨,BF64居住面西南角发现几块兽骨,BF65居住面及壁龛内发现有动物肢骨和河贝、烧骨,BH55出土鹿角及蚌壳[15](P18-20);杨家洼遗址出土有动物骨骼及鹿角[16](P3-8);在马架子遗址调查时也采集到少量的动物骨骼[10]。可以看出,小河西文化出土动物骨骼主要以猪、鹿为主,应是小河西先民狩猎的主要对象;发现的狗骨架很可能与小河西先民的祭祀活动有关,应属于原始宗教的范畴。在小河西遗址、榆树山遗址、西梁遗址、白音长汗遗址发现有蚌器,种类有蚌制工具、穿孔蚌珠、蚌扣及螺饰等。说明在取食蚌肉后,蚌壳也是小河西先民重要的生产工具和装饰品之一。在小河西遗址、榆树山遗址和西梁遗址发现有用动物肢骨制成的各式骨器,包括骨锥、骨匕、骨鱼镖、两端器、骨梗刀、骨环、骨珠等;特别是在西梁遗址F102发现一件残骨笛,表明小河西文化先民的原始音乐水平已达到一定的高度。

植物遗存主要发现于查海遗址一期、杨家洼遗址、南湾子北遗址和贾家沟西遗址等。在查海遗址一期F26西北部发现有炭化山杏壳[7](P228);在杨家洼遗址的灰坑和灶址周围发现有炭化的核桃楸、榛子壳、果核等,并在灶膛四周及附近形成了0.05—0.1米厚的果皮堆积层[8](P33),表明采集经济在小河西文化生业模式中占有重要地位;在南湾子北遗址浮选出3粒炭化黍及猪毛菜、大籽蒿种子[17](P270),表明小河西文化先民应该已经开始尝试种植黍,采集的植物性资源可能也是多样的;贾家沟西遗址是第一个经过系统采样和浮选的小河西文化遗存,通过浮选,发现有果核,种子和坚果碎片,包括杏、山楂、核桃、芡实等,还发现了两粒小野生型黍和一粒未成熟的谷粒[9](P67)。同时,通过对贾家沟西遗址出土石器及陶片表面残留物进行淀粉粒和植硅体分析,发现了一些具有黍特征的淀粉粒和小麦族的淀粉粒以及观察到一定数量的黍亚科的典型植硅体类型,但并未观察到有明显农作物特征的植硅体。此外,在对北山东和北山西遗址出土的石磨盘和磨棒进行表层残留物淀粉粒分析后,发现粟类植物淀粉粒在数量上占绝对优势,达84%。其中,驯化型粟淀粉粒比例占55%[18](P922-923),表明粟类植物在小河西文化先民植物性食物中可能占据重要地位,粟类植物的驯化可能在小河西文化已经开始。

分析已发现的小河西文化时期动植物遗存,可以看出:狩猎是小河西文化先民获取肉食资源的重要途径,鹿与猪等是其主要的狩猎对象。由于尚未对小河西文化遗存开展系统的动物考古学研究,因而目前还不清楚小河西文化时期是否出现了家畜饲养的行为和迹象。同时,捕捞河流内的鱼、螺、蚌,也是小河西文化先民肉食资源的重要补充。在小河西文化遗址中发现的植物遗存,表明采集经济是小河西文化生业模式的重要组成部分,采集在植物性食物的获取中应该是占据主要地位的,可供小河西文化先民利用的植物资源可能是多样的,其主要采食野生水果、坚果和植物根茎等,并可能已经开始对野生黍、粟进行驯化栽培、加工与利用。

五、小河西文化生业模式的初步分析

关于小河西文化时期的生业模式,由于遗址发掘数量较少、材料公布不多,目前学术界探讨相对较少。索秀芬先生根据查海遗址一期房址居住面出土的成套农业生产工具和大批炭化山杏核,认为小河西文化生业模式以农业为主,同时,采集业也是重要成分[13](P58)。熊增珑先生认为,以小河西遗址为代表的遗存属于兴隆洼文化早期聚落,其出土的石斧、磨盘、磨棒、砍砸器等应与农业生产有关,推断当时的经济应以农业为主,狩猎、采集占有一定的比重[19](P23)。杨虎、林秀贞先生认为榆树山遗址出土的单孔石刀可以系绳使用,是收割谷物的重要生产工具[14](P21)。李恭笃、高美璇先生认为在杨家洼遗址这一年代更早的直筒罐文化阶段,先民们仍以采集狩猎为生,农业尚处在一种初创阶段[16](P8)。孙永刚先生认为,小河西文化先民属于小型的采集狩猎群体,在南湾子北遗址发现的炭化黍粒说明小河西时期应当存在着农业[17](P270)。吉迪、滕铭予先生等根据贾家沟西遗址出土的较多数量的石铲和植物遗存、淀粉粒等信息,推断贾家沟西遗址的居民很可能已经出现了早期的栽培植物的行为,应已经处于向农业和定居生活转变的初始阶段[9](P67)。

小河西文化时期是否出现了原始农业呢?朱乃诚先生认为应将农作物遗存、聚落址、农业生产工具(尤其是磨制的石质农业生产工具)、家畜饲养作为原始农业兴起的四大标志[20](P35-36)。一般来说,判断一个史前考古学文化是否出现了原始农业,主要可以从以下几个方面去考虑:首先,要有一个相对稳定的定居生活;其次,要有适宜农业发展的气候条件;再次,要有大量用于生产、加工的农业工具和用于炊煮食物的陶器;最后,也是最为重要和直接的证据是,要有人工栽培的谷物和人工驯养的家畜。从小河西文化已调查和发掘的材料来看,小河西文化先民已经过上了相对稳定的定居生活,他们聚居在西拉木伦河以南邻近水源的沟谷、平原、黄土台地和丘陵上,那里自然条件优良,气候暖湿,植被茂盛,土壤肥沃,十分适宜农业的发展。在小河西文化遗址中出土了以石斧、石铲、石刀、饼形器、石磨盘和石磨棒等为特征的石质农业生产工具和以素面夹砂平底筒形罐为特征的炊煮陶器,这些都表明:小河西文化应该已经出现了原始农业,或至少已经处于原始农业的萌芽阶段。但是由于小河西文化遗址的发掘年代较早,发现的炭化植物籽粒和动物骨骼也不多,故尚不清楚小河西文化遗址中是否有属于人工栽培的作物以及是否有人工驯养的家畜……这些还有待于以后对小河西文化遗址的考古发掘、采样和分析研究。因此,小河西文化的生业模式应以渔猎采集经济为主,原始农业作为其生业模式的组成部分,所占比重相对较小,是其获取植物性资源的一种重要补充。

六、结语

本文通过对小河西文化气候与环境、聚落、生产生活工具、动植物遗存和原始农业的分析,得出以下结论:

1.小河西文化作为西辽河流域迄今所知年代最早的新石器时代考古学文化,其聚落规模虽然以小型聚落为主,但已过上了比较稳定的定居生活,房址成排分布,房屋形制较为规整,已具有一定的功能分区。小河西文化居室葬的葬俗传统,为兴隆洼文化先民所继承,筒形罐文化自小河西文化时期便已形成。杨家洼遗址发现的玉器和堆塑土龙,更是将我国雕琢、使用玉器的历史和龙崇拜的原始宗教信仰上溯至8200年以远。因此,小河西文化的兴起与发展对其后的兴隆洼文化、赵宝沟文化、红山文化等辽西史前考古学文化产生了重要的影响。

2.小河西文化的基本生业模式是以渔猎采集为主,辅之以简单的农业作为补充。肉食资源的获得主要依赖于狩猎捕获的猪、鹿等野生动物,通过渔猎捕捞活动获得的水生动物也是其肉食资源的重要补充。采集活动则是其获得植物资源的主要方式。对野生粟类植物的栽培与驯化,应是其获取植物资源的一种重要补充。

3.小河西文化是兴隆洼文化的直接源头,通过对小河西文化原始农业的分析,结合兴隆洼文化中期兴隆沟遗址发现的近1500粒炭化黍、粟已属于栽培作物[21],推断小河西文化应该已经开始对野生粟类植物进行栽培与驯化,其原始农业应该已经处于萌芽阶段。