国家声誉对产品贸易的影响

崔蓉蓉 柏梓原 王可心

摘 要:本文从国家声誉角度出发,具体探究国家声誉在出口产品质量选择方面的作用机制。国家声誉是指消费者对某一国家生产的产品和服务的整体感受和刻板印象。在信息不对称的国际贸易大环境下,国家声誉充当了识别企业和产品质量的有效手段,将影响一国选择出口的产品的质量。本文利用了100个国家从1996—2011年出口的777种产品的235384个观测值进行出口比较优势模型分析,结果表明,高声誉国家更容易选择出口高质量产品,低声誉国家则更容易选择出口低质量产品,这种声誉效应具有长期性,并且在质量差异较大的产品上更容易体现。另外,国家声誉对不同类别产品的影响程度也存在差异,中低技术产品的出口质量对国家声誉存在较高的依赖。

关键词:国家声誉;出口质量;信息不对称;产品贸易;计量模型

中图分类号:F740.22 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2021)02(b)--06

产品贸易是国际贸易体系中不可分割的一部分。在经济全球化的大环境下,产品贸易发展不断加快,贸易规模不断扩大。自20世纪90年代以来,产品贸易占GDP比例的世界平均水平从30%上升到50%左右。

随着产品贸易的重要性越来越广泛和深刻,各国学者也积极探究影响产品贸易的各种因素,其中出口产品质量引起了许多讨论。伴随产品的升级以及消费者收入的提高,消费者更加注重产品的质量,对高质量产品存在更高的支付意愿。但由于国际贸易市场上普遍存在的信息壁垒,消费者很难准确捕捉到进口产品的质量信息(Akerlof,1970)[1],特别是对于经验品和信任品,消费者即使在使用之后也很难明确表示其质量水平。在这种情况下,消费者会根据对于一国整体产品质量的刻板印象做出反映,如瑞士手表、澳洲奶粉、日本药妆等。2017年在对52个国家和地区约4.3万名消费者调查得到的关于各国制造产品的信任程度的排名结果中,出口额位居第一的中国却位于榜尾第49位,中国产品“价低量大”的出口模式使国外消费者对中国出口品产生了低质的刻板印象。

1988年巴格韦尔和施泰格(Bagwell & Staiger,1988)首次提出了国家声誉这一概念[2],凯奇和鲁泽特(Cage & Rouzet,2015)具体探讨了“国家声誉”对产品出口的作用机制,研究表明,一些生产优质产品的出口企业可能会因其所属国家的整体声誉水平低而被拒在国际市场外[3],这将进一步导致其所属国家的出口陷入上述的“低质量陷阱”。

国家质量声誉怎样影响出口产品质量的选择?对不同类型产品的影响效应又有何差别?本文旨在通过实证分析探究以上问题。

1 文献综述

从目前国际环境来看,发达国家比发展中国家投入更多的资本在技术研发中,相对落后的发展中国家出口产品技术含量较低,国内产品生产剩余,劳动力比较优势逐步减弱,这一系列问题使得原先只注重贸易量增长的粗放式贸易模式越来越难以继续。当今的外贸发展战略已然从增加出口“量”向提升出口产品的“质”转变,有关国家出口产品质量的研究成为一个新的前沿领域。

弗拉姆和赫尔普曼(Flam & Helpman,1987)是产品质量与国际贸易问题理论研究的典型代表[4]。此后, 格罗斯曼和赫尔普曼(Grossman & Helpman,1991)[5]与胡梅尔斯和克伦诺(Hummels & Klenow,2005)[6]分别从理论和经验角度考察了产品质量对贸易进而对经济增长的影响。阿米蒂和坎德尔沃尔(Amiti & Khandel-wal,2013)指出生产高质量的产品经常被视为出口成功和经济发展的前提条件[7]。韩会朝和徐康宁(2014)认为,出口产品质量主要取决于目的国消费者的质量偏好以及出口国自身的生产效率[8]。由此看来,提高产品质量不仅是提升贸易竞争力的重要动力,也是推动经济发展的关键保障。

然而存在于交易双方间的信息不对称现象在国际市场中普遍存在,原因在于处在外国市场的购买者基本无法辨别其购买的进口商品的质量(Akerlof,1970)。在这种情况下,对出口商出口的产品平均质量的信念将影响买方的购买行为,这种信念与对方的质量声誉紧密相关。在经济往来中,主要参与者互相建立声誉,这种信任有效降低了交易成本,增加了潜在经济效益产生的可能性。恩格尔(Engel,2006)[9]和费尔(Fehr,2008)[10]研究认为,质量声誉一旦建立,就成为缓解质量信息不对称的信号传递机制,同时对于企业来说也是一种可以降低买卖双方交易成本的无形资产,对企业保证产品质量具有正面的溢出效应。作为一种隐性的激励机制,声誉机制在某些条件下甚至比法律更加有效,其能够更有效地制约违约行为,降低执行成本。近年来,国内外学者越来越多地参与到声誉机制的研究中去。

有关声誉的理论从主体上主要分为个体和集体两类。集体声誉理论补充了个体声誉理论,在保证市场的有效运作方面具有重要意义。“集体声誉”这一概念的提出能够追溯到20世纪90年代, 沃特克(Wartick,1992)提出,声誉是各个利益相关者感受到的组织满足其预期的认知程度的集合[11];蒂罗尔(Tirole,1996)研究合伙制后指出,对集体声誉的衡量主要取决于组织之前提供的产品或服务的整体质量[12]。麦克卢斯基(Mccluskey,2005)认为,集体声誉可以作为一个动态的共同财产资源问题来处理[13]。费尔、布朗和策恩德(Fehr、Brown & Zehnder,2008)指出声誉实际上削弱了社会偏好引起的工资和价格僵化。莱文(Levin,2009)研究认为,一个群体即使在条件变得不利的情况下也能保持强大的声誉,而环境的改善可能无助于名声不佳的群体[14]。此外,对组织或企业声誉的研究也是现有研究中的重要组成部分。丰布伦(Fombrun,2000)认为,企业良好的声誉就是一张好名片,这表示与同行业的其他企业相比,拥有良好聲誉的企业对所有利益相关者具有更高的整体吸引力[15]。陈艳莹和杨文璐(2012)研究指出,集体声誉是同质企业的共同标志。这些企业以企业数量多,使用相似的设备、生产技术和原材料为特点,产品使用同一品牌,如德芙巧克力。所以集体声誉具有公共物品的性质,它作为一种整体印象和综合性的象征,体现了“群体”的特征[16]。

集体声誉充当了识别企业和产品质量的有效手段(Costanigro & Bond, 2012[17]; Mcquade & Salant,2016[18])。之后集体声誉被引入国际贸易领域,国家声誉概念继而产生。国家声誉指的是在大量复杂、干扰的信息条件下,消费者对某一国家生产的产品质量的一般感受和刻板印象,也被称为国家质量声誉。巴格威尔和施泰格(Bagwell & Staiger,1989)指出,生产高质量产品的公司在进行贸易时,会因为非质量因素影响售价,国家质量声誉成为一国企业进入国际市场的信息壁垒,在评判一国出口产品质量上发挥重要作用。切斯特(Chisik,2003)表明,国家声誉在决定一个国家出口产品平均质量的同时,也决定了该国所擅长的商品类型,这种声誉比较优势可能超过技术比较优势[19]。凯奇和鲁泽特(Cage & Rouzet,2015)发现,当买方在购买前不能保证质量时,需求由原产国的质量声誉及买方的经验决定,其研究得出在高质量声誉国家,大量公司得以持续出口高质量、高收益的商品,而质量声誉不佳的国家的公司则可能因此被锁定在出口低质量、低成本的商品[20]。

接下来本文将进一步讨论国家质量声誉对产品贸易的影响,通过建立模型来实证分析国家质量声誉如何影响出口产品的质量选择,采用面板数据的固定效应模型进行回归分析并进行稳健性检验。最后,将产品按HS章别分类为初级产品、劳动密集型产品、中低技术产品以及高技术产品并分别进行回归分析,进一步探究对于不同类型的产品,这种影响程度有何差异。

2 计量方法与数据

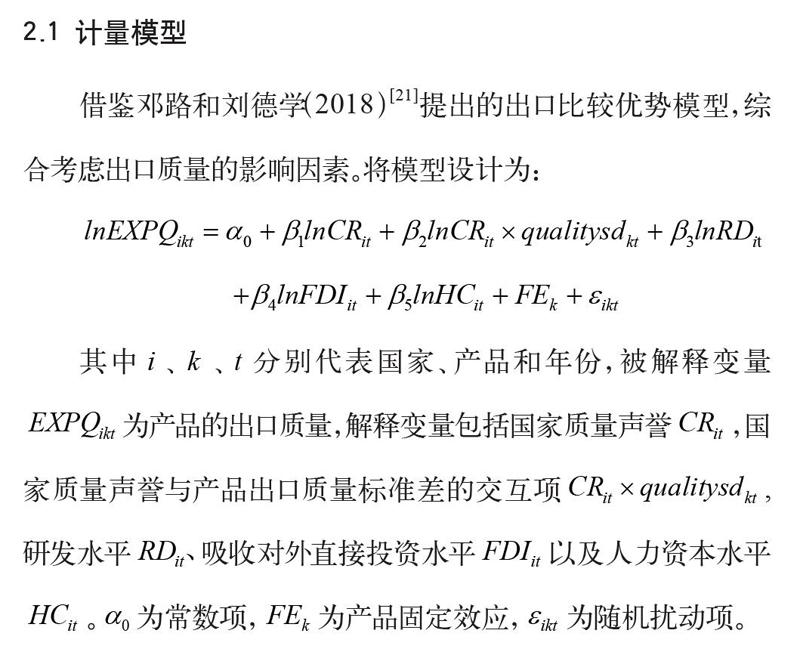

2.1 计量模型

借鉴邓路和刘德学(2018)[21]提出的出口比较优势模型,综合考虑出口质量的影响因素。将模型设计为:

其中、、分別代表国家、产品和年份,被解释变量为产品的出口质量,解释变量包括国家质量声誉,国家质量声誉与产品出口质量标准差的交互项,研发水平吸收对外直接投资水平以及人力资本水平 。为常数项,为产品固定效应,为随机扰动项。

与邓路和刘德学(2018)使用的横截面数据相比,本文采用面板数据有利于提高估计效率并控制遗漏变量的影响。

2.2 变量说明及数据来源

(1)出口质量:因为出口质量无法通过直接观察而得到,或是用已具有的确切的指标对其进行衡量,所以需要对其进行估计找到不同出口质量间的相对关系。在相关文献中,由于不同的学者基于不同的角度、影响因素和传递机制等,对出口质量的衡量有多种方式。如哈拉克和肖特(Hallak & Schott,2011)在区别质量时,使用的是贸易差额[22];肯德尔瓦(Khandelwal,2013)使用产品出口贸易额与产品出口价格来推断产品质量[23]; 李伟和路惠雯(2019)使用出口单位价值对企业的出口产品质量进行测算[24]。然而,这些方法无法克服本文中数据不好调取、数据量庞大、无法克服原始数据和内生性问题等阻碍。最终,选用芬斯特拉(Feenstra,2014)[25]确定的出口产品价格和经质量调整的价格(去除了质量因素的价格)之差来表示纯粹的出口质量 (数据来源为芬斯特拉(Feenstra)个人网站)。

(2)国家声誉:在一国进出口贸易的影响因素中,国家声誉具有重要地位,具有高声誉的国家则更容易出口高质量产品,而低声誉国家出口高质量产品时很容易受到国家质量声誉的拖累并且陷入“低质量陷阱”(邓路和刘德学,2017)。相关文献中,对于国家质量声誉的测度,大致有狭义和广义两种测度方法。狭义测度方法多用于实证研究,如叶迪和朱林可(2017)使用代理变量“同类产品平均质量”表示该产品“地区质量声誉” [26]。广义的国家质量声誉指标包括未来品牌(Future Brand)的国家品牌指数

()及声誉研究所的国家质量声誉测评指数()等。考虑到国家声誉取决于前期质量水平以及消费者的综合感知水平,最终使用滞后两期的国家出口质量指数,即利用经质量调整的价格的加权平均值 (数据来源于芬斯特拉(Feenstra)个人网站)。

(3)国际声誉与产品质量标准差的交互项: 该项衡量了国家声誉对不同质量差异产品的异质影响效应。质量方差越大,这一类产品类别的质量差异就越大,产品的异质性越高(樊海潮和郭光远,2015)[27]。本文利用2007年出口质量指数中的SITC4位码作为一个产品类别,计算该产品类别下各国出口质量指数的标准差。

(4)其他控制变量:为研发水平,使用研发支出占GDP的比重来表现 (来源于世界银行WDI数据库);为吸收对外投资水平,用吸收对外投资水平的流入占GDP的比重来表示(来源于世界银行);为人力资本水平(来源于penn world数据库)。

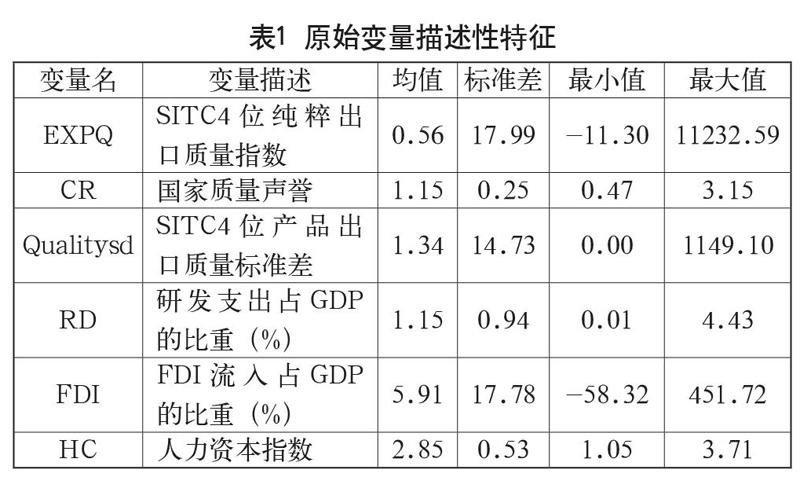

2.3 描述性统计

根据芬斯特拉(Feenstra,2014)提供的4位SITC编码,去除不完整数据及问题数据,得到了100个国家从1996年到2011年出口的777种产品的235384个观测值。表1显示了主要变量的描述性统计特征。从表1来看,最小的出口质量指数是-11.30,而最大出口质量指数达到的11232.59,各行业中不同产品类别的纯粹出口质量指数有明显差异。

3 实证结果分析

3.1 基本回归结果

采用面板数据的固定效应模型进行回归分析,结果如表2所示。表中第1列为原式的估计结果,可以发现,国家声誉指标前面的系数是正并且显著的,这表明一国前期出口产品的整体质量水平对该国当期选择出口产品的质量有正面的影响,即一国前期出口产品的整体质量水平越高,消费者对该国当期出口高质量产品的信念越大,该国当期选择出口高质量产品的可能性也就越高。国家质量声誉与产品质量标准差之间的交互项前面的系数也是正而显著的,这表明对于质量差异较大的产品,国家质量声誉的正面影响更加显著,同时也说明对于在低声誉国家出口的异质性较高的高质量产品,消费者在信息壁垒的阻碍下很难愿意去为其支付质量溢价,其出口将会遭到抑制。

观察控制变量前面的系数可以发现,人力资本水平以及研发支出前面的系数都是正而显著的,通过已有的研究可以解释这一结果,一国的人力资本水平越高,意味着该国的研发创新水平越高,生产者学习或采用新技术的技能越强,从而能够提高该国的出口产品品质(许佳靖和曾卫锋,2019)[28];一国加大对出口产品的研发投入将提高出口产品的技术含量,这将进一步提高产品质量。除此之外,控制变量吸收对外投资水平前面的系数是负而显著的,这可以用吸收对外投资水平较高的国家通常为发展中国家,吸收的技术通常落后于发达国家,其对出口产品质量的提升效应并不明显来解释。表2第2~4列分别是控制了不同的固定效应组合的回归结果,结果与第1列一致。

3.2 稳健性检验

对基准回归方程进行稳健性检验的结果如表3所示。

首先,在前文中,我们使用了从1996—2011年的出口产品的数据,其中1998年和2009年分别为两次国际金融危机发生的年份,出口产品的质量可能会受国际金融危机的影响,从而造成样本选择的问题,因此我们缩小时间维度,选用2000—2008年的数据来解决这一问题。从表3的第1列可以看出,国家声誉依然对出口产品的质量有积极且显著的影响,并且系数大于基准回归结果,说明2000—2008年国家声誉的正面效应更为明显,一国选择出口产品的质量受国家声誉的影响更大。

其次,考虑到不同滞后期的国家声誉指标可能会造成的结果偏差,我们改变国家声誉指标的滞后期来检验其稳健性,表3的第2~4列分别为滞后一期、滞后二期和滞后三期的回归结果,能够发现,随着滞后期的增加,国家声誉指标前面的系数也逐步增加,并且总体结果一致,说明消费者对于一国出口产品整体质量的信念的产生是一个较长期的过程,国家声譽具有长期的历史依赖性,良好的国家声誉会对个体产生正的外部性影响,从而弥补个体声誉的缺陷(Levin,2009;吴德胜和李维安,2009[29]),但同时低声誉的外部性也会使国家长期无法脱离低声誉陷阱,重建信任需要较长时间(Tirole,1996)。

最后,前文我们使用的数据中包括不连续出口的国家以及不连续出口的产品的数据,这可能会产生出现异常观测值的问题,我们通过选取连续出口的国家及产品的数据来解决这一问题,结果如表2第5列所示,国家声誉前面的系数仍然正面显著。

总体来说,缩小时间维度,改变指标年份,改变数据结构大小均不会对回归结果产生根本影响。

3.3 国家声誉对不同产品出口质量的影响

将产品按HS章别分类为初级产品、劳动密集型产品、中低技术产品以及高技术产品并分别进行回归分析。其中,初级产品包括HS类别中的第1、2、3、4、5类,劳动密集型产品为第8、9、11、12、20类,中低技术产品为第6、7、10、13、14、15、19类,高技术产品包括第16、17、18类。

表4中第1~4列分别为四类产品的回归结果,从表4可以看出,国家声誉对四类产品的影响均为积极并且显著的,其中,初级产品受国家声誉的影响最小,而中低技术产品受国家声誉的影响最大。主要原因在于初级产品为没有被加工或者为了更好销售而略微加工的产品,其质量主要取决于自然条件、自然资源和社会生产力水平的高低,提升其质量的转化成本远高于其带来的收益,因此生产者缺乏提升其质量的动力。中低技术产品知识含量以及需要的技术含量较低,产品的质量差异较大,且多为必需品,因此消费者对于中低技术产品的质量更多地依赖于一国整体的声誉情况。

4 结语

国家声誉成为评估一国产品质量越来越重要的指标,但对国家声誉如何影响一国出口产品的质量选择的研究还有待完善。基于此,本文选取了100个国家1996—2011年的产品贸易数据,基于出口比较优势模型,实证分析了国家声誉对出口产品质量选择的作用机制。研究结果表明,国家声誉对一国选择出口的产品质量存在积极影响,高声誉的国家更偏向选择出口高质量的产品,而低声誉的国家偏向选择出口低质量的产品,这种声誉效应具有长期性。此外,对于质量差异越大的产品,消费者对其的质量选择更容易受到国家声誉的影响,因此国家声誉对异质性较高的产品的影响效应更加明显。对于不同类型的产品,国家声誉的影响程度也不同,中低技术产品的出口质量受到国家声誉的影响最为显著。

本文充分运用以往研究深入探讨了国家声誉与出口产品质量之间的关系,研究结果对于一国提升出口产品的质量以及在信息不对称的国际市场上占据优势具有重要意义。发展中国家由制造大国向制造强国、贸易强国的转变,更应寻求方法提升出口产品的质量,已有的研究表明,国家声誉可以通过适当的政策干预而上升。基于此,提出以下建议:(1)努力打造可持续和鲜明的国家品牌,加强国家品牌优势,在国际市场上形成专业、可支持和可持续的营销策略。(2)积极引导企业重视消费者的需求,提高产品质量标准,完善产品制作流程及工艺。(3)加强出口产品质量管理,对异质性高的产品进行创新开发,改善国家声誉,增强国家企业的国际竞争力。(4)加强与国外企业的交流与合作,学习借鉴优质的技术、企业运营模式和管理模式。(5)重视提高科技创新能力,推进供给侧结构改革,促进国家经济发展,提高国家综合实力。

参考文献

Akerlof G A. The market for“lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism[M]. Uncertainty in economics. Academic Press, 1978: 235-251.

Bagwell K , Staiger R W . The role of export subsidies when product quality is unknown[J]. Journal of International Economics, 1989, 27(1-2):0-89.

Cage J, Rouzet D . Improving ‘national brands: Reputation for quality and export promotion strategies[J]. Journal of International Economics, 2015, 95(02):274-290.

Flam H, Helpman E. Vertical product differentiation and North-South trade[J]. The American Economic Review, 1987: 810-822.

Grossman, G.M, Helpman, E. Quality Ladders And Product Cycles[J]. Quarterly Journal of Economics, 1989, 106(02):557-586.

David Hummels, Peter J. Klenow. The Variety and Quality of a Nations Exports[J]. American Economic Review,1995(03):704-723.

Amiti M, Khandelwal A K. Import competition and quality upgrading[J]. Review of Economics and Statistics, 2013, 95(02): 476-490.

韓会朝, 徐康宁. 中国产品出口“质量门槛”假说及其检验[J]. 中国工业经济, 2014(04): 58-70.

Stefanie Engel. Overcompliance, Labeling, and Lobbying: The Case of Credence Goods[J]. Environmental Modeling & Assessment, 2006, 11(02):115-130.

Fehr E, Brown M, Zehnder C. On reputation: A microfoundation of contract enforcement and price rigidity[J]. The Economic Journal, 2009, 119(536): 333-353.

Mahon J F, Wartick S L. Dealing with stakeholders: How reputation, credibility and framing influence the game[J]. Corporate reputation review, 2003, 6(01): 19-35.

Tirole J. A theory of collective reputations[J]. Research Papers in Economics University of Stockholm, 1993(09).

Winfree J A, McCluskey J J. Collective reputation and quality[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2005, 87(01): 206-213.

Levin J. The dynamics of collective reputation[J]. The BE Journal of Theoretical Economics, 2009, 9(01).

Fombrun C J, Gardberg N. Whos tops in corporate reputation?[J]. Corporate reputation review, 2000, 3(01): 13-17.

陈艳莹, 杨文璐. 集体声誉下最低质量标准的福利效应[J]. 南开经济研究, 2012(01):134-144.

Costanigro M, Bond C A, McCluskey J J. Reputation leaders, quality laggards: incentive structure in markets with both private and collective reputations[J]. Journal of Agricultural Economics, 2012, 63(02): 245-264.

Mcquade T, Salant S W, Winfree J. Markets with untraceable goods of unknown quality: Beyond the small-country case[J]. Journal of International Economics, 2016(100): 112-119.

Chisik R. Export industry policy and reputational comparative advantage[J]. Journal of International Economics, 2003, 59(02): 423-451.

Cagé J, Rouzet D. Improving“national brands”: Reputation for quality and export promotion strategies[J]. Journal of International Economics, 2015, 95(02): 274-290.

邓路, 刘德学. 国家声誉与基于质量差异的南北贸易模式[J]. 世界经济研究, 2018 (07): 10.

Hallak J C, Schott P K. Estimating cross-country differences in product quality[J]. The Quarterly journal of economics, 2011, 126(01): 417-474.

Khandelwal A K, Schott P K, Wei S J. Trade liberalization and embedded institutional reform: Evidence from Chinese exporters[J]. American Economic Review, 2013, 103(06): 2169-95.

李偉, 路惠雯. FDI 对我国出口产品质量的影响分析——基于企业异质性理论的视角[J]. 经济问题探索, 2019 (10): 12.

Feenstra R C, Romalis J. International prices and endogenous quality[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2014, 129(02): 477-527.

叶迪, 朱林可. 地区质量声誉与企业出口表现[J]. 经济研究, 2017 (06): 9.

樊海潮, 郭光远. 出口价格, 出口质量与生产率间的关系: 中国的证据[J]. 世界经济, 2015(02): 58-85.

许佳靖, 曾卫锋. 基于人力资本水平不同指标的人力资本影响出口产品质量分析[J]. 武夷学院学报, 2019 (06): 12.

吴德胜, 李维安. 集体声誉, 可置信承诺与契约执行[J]. 经济研究, 2009(06): 142-154.

①基金项目:2019年江苏省高等学校大学生实践创新训练计划项目“国家质量声誉对农产品贸易的影响——基于出口质量选择的研究”(201910307062Z)。

作者简介:崔蓉蓉(1999-),女,江苏盐城人,本科,国际经济与贸易专业;

柏梓原(1999-),女,江苏宿迁人,本科,国际经济与贸易专业;

王可心(1998-),女,河北唐山人,本科,国际经济与贸易专业。