跑步再训练对髌股疼痛综合征跑者髌股关节压力的影响

祁钰杰,王 琳

(上海体育学院 运动科学学院,上海 200438))

0 前 言

近年来,随着“全民健身”和“健康中国”的实施与推动,大众健身意识不断觉醒,中长跑和马拉松逐渐成为大众参与运动的重要方式[1]。跑步具有改善心血管功能、提高心肺耐力及减轻体重等益处[2],然而也会增加骨骼肌肉损伤的风险[3],其中髌股疼痛综合征是最常见的膝关节损伤疾病[4]。本文探讨了跑步者在改变步频和跑步落地模式时,髌股关节应力和下肢关节运动学、动力学相关参数的基本规律特征,通过人体运动学的调整以及由于这些调整引起的下肢关节动力学的变化,从而讨论有关降低髌股关节应力、降低髌骨疼痛综合征损伤风险的因素,为进一步的研究提供参考。

1 髌骨疼痛综合征

髌股疼痛综合征(patellofemoral pain syndrome, PFPS)是一种常见的下肢过度使用性损伤疾病,其主要临床表现为在深蹲、上下楼梯、跑步或者跳跃等动作后诱发或加重疼痛的一种膝关节周围疼痛[5]。膝关节是跑步时最易损伤的关节,而髌股疼痛综合征是膝关节疾病中最常见的损伤。髌股疼痛综合征没有明确单独的诊断试验[6],只在排除了髌腱病变、髂胫束综合征和胫股关节病变后,由出现在髌前、髌周或髌后的疼痛作为临床诊断的标准。它是一种持续性的疾病,并最终会发展成为不可逆的髌股关节炎[7],对患者的健康产生严重的影响。

髌股疼痛综合征在不同的人群中有不同的发病率。Smith[8]等最近的一篇Meta分析结果显示,在新兵中PFPS的发病率为每年每1 000个人中,有9.7~571.4例;在青年运动员中发病率则为5.1%~14.9%。在业余跑者中,在一项为期10周的“开始跑步计划”[9,10]期间,髌股疼痛综合征有高达17%-26%的发病率。此外,有学者报道PFPS的发病率存在性别差异,女性髌股疼痛综合征的患病率高于男性,约为2~3倍[11]。由此可见,PFPS的发病率较高且具有人群差异特征,常见于运动人群和从事军事训练人群,女性群体高于男性群体。

2 PFPS致病的风险因素

髌股疼痛综合征明确的病因还未完全明了,目前大多数学者认为髌股关节应力(Patellofemoral joint stress,PFJS)与PFPS的发生发展有密切的关系[12]。髌股关节应力(或接触压力)是指作用于关节单位接触面积上的压缩力,其大小与髌股关节反作用力和髌股关节的接触面积有关[13]。其中髌股关节反作用力(Patellofemoral joint reaction force,PFJRF)是作用于髌股关节上的合力。在健康的髌股关节中,髌股关节反作用力会均匀地分布在关节软骨的表面上。生物力学模型和MRI证实[14-16],与健康对照组相比,PFPS患者在步行、跑步或仰卧等长伸膝运动中髌股关节接触面积更小。且PFPS的患者在快走[15]和蹲坐[17]时,髌股关节应力升高。跑步时膝关节处于持续的重复性负荷中,由于髌软骨代谢活动增加[18]或髌骨积水的增多、增大了髌骨的浮动[19],从而引发疼痛。因此,降低髌骨关节应力可能有助于改善PFPS的症状。

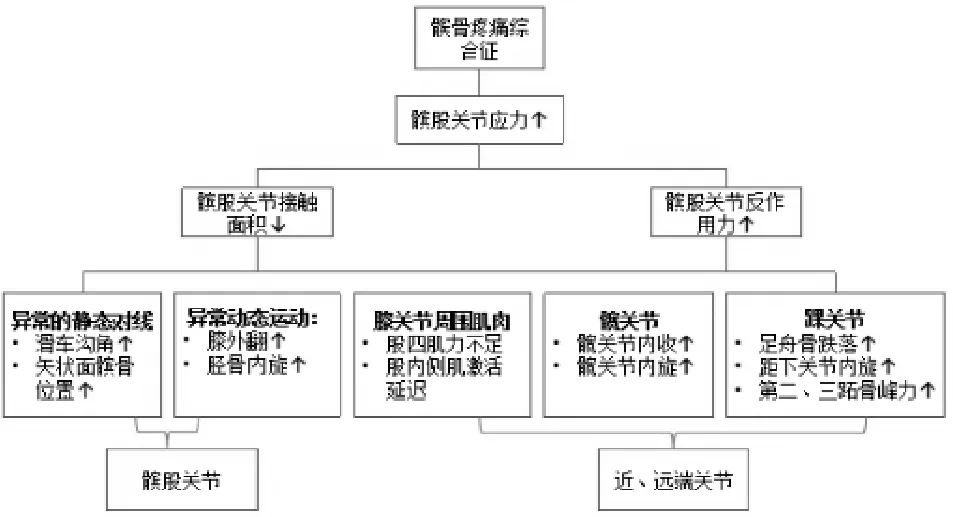

影响髌股关节应力的重要风险因素主要包括髌股关节异常的静态对线、异常动态运动及膝关节周围肌力不足和髋、踝关节生物力学异常等[22-29]。

2.1 髌股关节异常的静态对线和动态运动

髌股关节自身的静态对线不良会引发髌骨的异常运动,使髌骨的运动轨迹异常,减小了髌股关节的接触面积,髌股关节反作用力增大,从而导致髌股关节应力增加。滑车沟角(sulcus angle)和矢状面上髌骨的位置等常用于评估髌骨的静态对线。过大的滑车沟角意味着股骨滑车结构的异常,即滑车的深度变浅,髌骨有半脱位的趋势[20],使髌股关节负荷分布不均,导致一侧应力增大;在膝屈曲30°时,若矢状面上髌骨的位置升高,这会增加髌骨半脱位的风险,导致髌股关节接触面积减小,从而增加了髌骨关节应力[21],引发疼痛。此外,髌股关节异常的动态运动也会引起PFPS的发生。下肢在额状面上的过度运动,如过度的膝外翻,会使髌股关节外侧应力升高,产生疼痛。Liao等人[22]发现仅5°胫骨的内旋,就可以增加髌软骨的剪切应力,从而增加了髌股外侧关节的接触压力。

2.2 近端关节

髌股关节应力会受到近端关节——髋关节的生物力学影响。髋关节内收(HADD)和内旋(HIR)的增大会使髌骨外侧移位增加[22,23],从而使髌股外侧小关节压力增大,导致髌股关节应力的增加。一项前瞻性研究中发现,跑步时HADD峰值增加是女性跑步者未来PFPS发展的一个风险因素[24]。此外,Boling[25]等人报告,在跳跃-着陆的任务中,HIR峰值的增加是混合性别的军队人群未来PFPS发展的风险因素之一。

2.3 远端关节

在远端关节,足生物力学的异常也会影响到PFPS的发生与发展。足舟骨跌落的增加被认为是未来PFPS发展的风险因素[26],舟骨位移的改变会使韧带、肌腱等对内侧纵弓的支撑不足,引起距下关节过度内旋。Thijs[27]等人认为,第二、三跖骨下峰值力的增加是跑步人群中PFPS的风险因素,这种峰值力的增加会使足旋前减小,在触地阶段使足的冲击衰减减小,地面反作用力会从远端向近段转移,因而增大了髌股关节的接触力,诱发疼痛,引起PFPS。

2.4 肌力

股四头肌肌力不足已被证实为PFPS的风险因素之一[28],股内侧肌肌力下降和肌肉激活延迟与PFPS有关。Souza[29]等研究发现,患有PFPS的休闲跑者膝关节伸肌峰值力矩低于无症状跑者。研究对比了PFPS患者和健康受试者股内、外侧肌的肌电激活的差异,发现在功能性任务中,PFPS患者股内侧肌激活时间要迟于股外侧肌,延迟时间约为健康对照组的1.44倍。这种肌力的不平衡会使髌骨外移和倾斜,使髌骨外侧关节面的接触压力增加。

综上所述,影响髌股疼痛综合征的风险因素众多且相互关联。这些生物力学的的异常会引起髌股关节接触面积及应力分布的改变,使髌股关节应力增高,产生疼痛。因此,众多研究已建议PFPS的治疗和干预应从改变下肢的异常生物力学出发,使髌股关节对位对线正常,从而降低髌股关节应力,改善PFPS症状。

图1 PFPS致病的风险因素

3 PFPS的预防与干预方法

目前跑步者PFPS常见的治疗方法包括运动疗法、足矫形器和跑步再训练等[32,33]。跑步时,PFPS跑者的后足外翻峰值增加,足矫形器的设计旨在控制足的过度内旋。研究表明[30]在进行足矫形器的干预后,PFPS组的后足外翻峰值显著降低。也有人发现足矫形器对患有PFPS跑者短期的积极影响[31],却无明显运动学变化。因此,足矫形器使用效果的结果是矛盾的,其临床适用性有待考究。

运动疗法主要是针对髋关节周围肌群的力量训练,研究发现运动疗法可以减轻膝关节疼痛,然而在训练后下肢运动学并无显著变化[32],这意味着支撑这些积极效果的机制尚不清楚,在临床应用中无法为PFPS跑者的生物力学治疗目标进行量化和定制。可能运动疗法的机制多为肌力和本体感觉的改善,而非下肢关节生物力学的改变。

为了纠正跑步者跑步时下肢的异常对位对线,一些研究者提出了“跑步再训练”这一干预方法,定义为“实施任何旨在改变个人跑步力学或技术的提示或策略”[33],其目的在于修正下肢的异常对线,改变跑者的跑步生物力学,使跑步时产生的冲击力均匀地分布在髌股关节表面,以降低髌股关节应力。这种方法目前越来越多的被采用,主要通过训练改变跑步的跑步落地模式和步频[34-37,42-49]。研究发现,“跑步再训练”中,增加5%~10%的步频可以降低HADD峰值角度[34,35];还有研究报告了增加步频后髌股关节应力的降低[36]。此外,将跑步落地模式从后足改为前足时,可以减弱或抵消后足落地时膝关节产生的垂直冲击[37],从而降低膝关节负荷。这些研究主要集中于健康人群,针对患有PFPS跑者髌股关节压力的影响的研究较少。PFPS跑者由于其疾病症状,在跑步时可能会产生代偿性的运动策略而改变其下肢生物力学,因此将这些结论运用到PFPS跑者上时需谨慎。

4 跑步再训练对于跑步者髌股关节压力的影响

4.1 落地模式对髌股关节应力的影响

研究者根据足的落地模式一般将跑步落地模式分为三种,包括后足落地模式(rearfoot strike,RFS)、中足落地模式(mid foot strike,MFS)和前足落地模式(forefoot strike,FFS)。后足落地模式是指足初始触地时足跟接触地面。约有75%的跑者采用后足落地模式[38],其余跑者采用前、中足落地模式。使用后足落地模式的跑者发生运动损伤的风险较大,且发生膝关节疼痛的风险是其他落地模式的2.7倍[36]。Kulmala等人[42]通过比较习惯后足落地跑者和习惯前足落地跑者髌股关节应力和髌股关节接触力的差异,结果发现与后足落地组相比,前足落地组有较低的髌股关节接触力和髌股关节应力,且膝关节矢状面的力矩较后足落地组低,这种较低的应力降低了膝关节损伤的发生风险。

后足落地模式中存在一个冲击瞬态(impact transient)[39],定义为在支撑初期的50ms,垂直方向上的地面反作用力出现一个尖峰。研究表明这种尖峰仅在后足落地模式中出现,且若后足落地跑者存在这种瞬态冲击,被认为具有一定的临床意义。前足和中足落地时跑步者的垂直冲击峰值、平均垂直载荷率和瞬时垂直载荷率较后足落地跑者低[40],这表明后足落地模式中,会在膝关节产生较高的减震和载荷率。这种较高的载荷率可能是由于后足在初始触地时产生的冲击瞬态引起的,增大了膝关节损伤发生的可能性。

跑步时将后足落地模式转变为前足落地模式已被证实能够降低髌股关节应力。这些研究主要集中在下肢髋、膝、踝关节的运动学及动力学等方面。Santos[41]等研究发现,将跑者的落地模式从后足落地转变为前足落地时,髌股关节应力峰值显著减小。前足落地模式下,膝关节屈曲角度降低,膝关节伸肌力矩也有所下降。在支撑期时,前足落地模式会使压力中心向踝关节的前方移动,使小腿三头肌内部的踝关节跖屈力矩升高,以对抗踝关节外部的背屈力矩增加[42-43],因此,踝关节及跟腱的负荷也会随之增大,增加了踝关节和足部损伤的风险。一篇RCT研究中[45],有25%的跑步者将跑步落地模式从后脚转变为前脚时,在随访中报告有脚踝酸痛的症状。

踝关节在落地时对髋、膝关节运动学的变化起着很重要的作用。Valenzuela[43]等通过研究一组习惯后足落地模式(RFS)跑者,将其落地模式转为前足落地模式(FFS),比较两种跑步方式中下肢各关节的运动学差异。研究表明踝关节的关节活动度在FFS下较高,而髋、膝关节在RFS下活动度较高。在FFS下,足初始触地时,踝关节跖屈,足常落在身体重心的下方,踝关节活动度的增加会使髋、膝关节的屈曲角度减小,从而减小了质心的垂直运动。此外,与RFS相比,采用前足落地的跑者有较大的踝关节背屈活动度,这种较大的背屈活动度与前交叉韧带损伤降低有关;因此,采用前足落地的跑者前交叉韧带的损伤风险也会降低。

有关步长是否会随着落地模式的变化而变化是存在争议的。Vannatta和 Kernozek[44]发现在同一组人群中将落地模式从后足转为前足时,步长前后并无变化,而一篇针对患有PFPS的跑步者在跑步干预后的研究中[45],认为转变为前足落地模式时产生较大的膝关节屈曲角度是由步长的减小引起的,这使伸膝角度减小,从而降低了膝关节的减震和负荷,减轻疼痛。这需要进一步的研究。

综上所述,跑步时的采用后足落地模式会有更高的膝关节损伤风险,采用前足落地模式可能有助于减轻PFPS跑步者的症状。需要注意的是,尽管前足落地模式会降低膝关节损伤的发生,但同时会增加踝关节的关节活动度,使跟腱的负荷提升,增加了踝关节运动损伤的发生[42]。因此,为了降低跑步时膝关节损伤风险的发生,在将足落地模式从后足转为前足落地时,需要考虑踝关节损伤风险。

4.2 步频对髌股关节应力的影响

跑步时步频的改变也会对髌股关节负荷产生影响[44,47-49]。在速度不变的情况下,增加单位时间内的步频会使步长缩短,足在初试触地时更接近身体的重心,从而有效地减小了地面反作用力作用于髋关节、膝关节和踝关节的力臂,使关节的力矩降低,减小了髌股关节应力[46]。

研究发现,在统一速度下,增加跑者10%的步频,会使其膝、髋关节屈曲峰值角度和髋内收角度的减少[37],而较大的髋内收角度被认为是女性跑步者发生PFPS的一个危险因素[24]。支撑期时膝关节屈曲峰值角度被认为是髌股关节负荷的最重要预测因子[37],膝关节屈曲峰值角度的降低会随之减小髌股关节负荷。此外,初始触地时踝关节背屈峰值角度、膝外展峰值角度和髋屈曲角度较低,膝关节外展和髋内收的减少有助于减少动态膝外翻[47]。这些下肢生物力学的改变都会修正跑者异常的下肢生物力学,以降低髌股关节应力,缓解疼痛。

尽管在一定的距离下步频增加会使步数增多,可能会增大每公里的髌股关节应力。然而结果表明,在增加步频时每公里的髌股关节应力降低7.5%,且降低步频时每公里的髌股关节应力增加了14%[48]。因此,虽然步长减小会引起每公里的步数增加,然而增加的步数并不会对髌股关节应力产生负面影响,相反,由于步频的增快使跑步时与地面接触的时间变短,使每公里累计的髌股关节应力也同样降低[43]。

4.3 落地模式和步频对髌股关节应力的共同作用

根据以上的研究发现,跑步时仅改变步频和落地模式已被证实能够降低髌股关节应力,因此若同时改变落地模式和步频可能会对减轻下肢关节负荷起到更好的效果。但步频和落地模式之间可能存在交互效应,同时改变时可能会对髌股关节应力产生一种新的影响。Willson等人[47]研究了同时改变步长和落地模式时对下肢关节动力学的影响,发现在前足落地模式下每步和每公里的髌股关节应力的降低幅度要小于增加步频后下肢每步和每公里的髌股关节应力值,且步长和落地模式之间不存在交互效应,即步长和落地模式均对髌股关节负荷有影响,但一个因素的影响是独立存在于另一个因素的影响之外的。Vannatta和 Kernozek[44]等人却认为在速度不变的情况下增加步频时,会使足在初始触地时减小倾斜角度,意味着有一个类似前足的落地模式,即不清楚在增加跑步步频时髌股关节应力的变化是由于步频增加还是由于前足着地而改变的。因此,需要对步频和落地模式同时改变时的交互作用进行进一步的研究和探讨。

Boyer和Derrick[48]研究了同时改变步频和落地模式时下肢生物力学的变化,结果发现,不论何种步频在何种落地模式下,较高的步频都会使下肢关节的接触力降低。在转变为后足落地模式组中有较高的膝、髋关节的接触力,而在转为前足落地模式组中踝关节的接触力较高。由此可见,在改变足的落地模式时并不会降低所有下肢的负荷,只会使负荷在不同的下肢关节分布。然而缩短10%步长能有效降低所有下肢关节负荷。因此,还不清楚在同时改变步频和落地模式时,哪一种方式会对髌股关节应力产生更大的影响,需要进一步的讨论。Huang等人[50]对比了在不同跑步再训练方法下跑者下肢冲击负荷的改变,要求受试者进行12种跑步步态组合的改变,即受试者分别以前、中和后足在习惯步频、增加10%步频和正常躯干角度、增加10°屈曲角度下进行跑步。结果显示前足落地模式和增加步频的组合会产生最低的下肢关节负荷,而后足落地和躯干前倾会产生最高的下肢关节负荷。此外,在疲劳程度上,跑步落地模式和步频的改变之间有交互效应,因此,跑步时同时改变步频和落地模式可能比单独对步频和落地模式的改变要更容易执行。需要进一步研究在实际跑步训练中跑者对跑步方案的依存性,以便达到最好的改善效果。

还有研究者进行了跑步时增加躯干前倾角度的研究。跑步时躯干前倾能够使髋关节的伸肌力矩增加,从而降低膝关节的屈曲峰值角度。Santos等人[41]研究了三种不同的跑步技巧(步长、落地模式和躯干前倾)下髌股关节应力的变化。结果发现,与后足落地相比,躯干前倾时每步和每公里的髌股关节应力峰值的改变没有显著差异。同样,Santos将上述三种跑步方式的改变作用于患有PFPS的跑者[51],比较膝关节疼痛强度和功能受限情况及下肢运动学和动力学的差异。结果发现在步态干预后膝关节疼痛和功能受限情况都有所改善,然而在步态干预前后下肢生物力学没有显著差异,不能完全解释干预后下肢临床功能的改善。因此,躯干前倾可能不会有明显的下肢生物力学差异,即便髌股关节应力有所降低,但结果并不具显著性。且与改变步频和落地模式相比,躯干前倾可能不易执行,同时改变三种跑步技巧在操作时具有一定的困难性且不易持久依从。

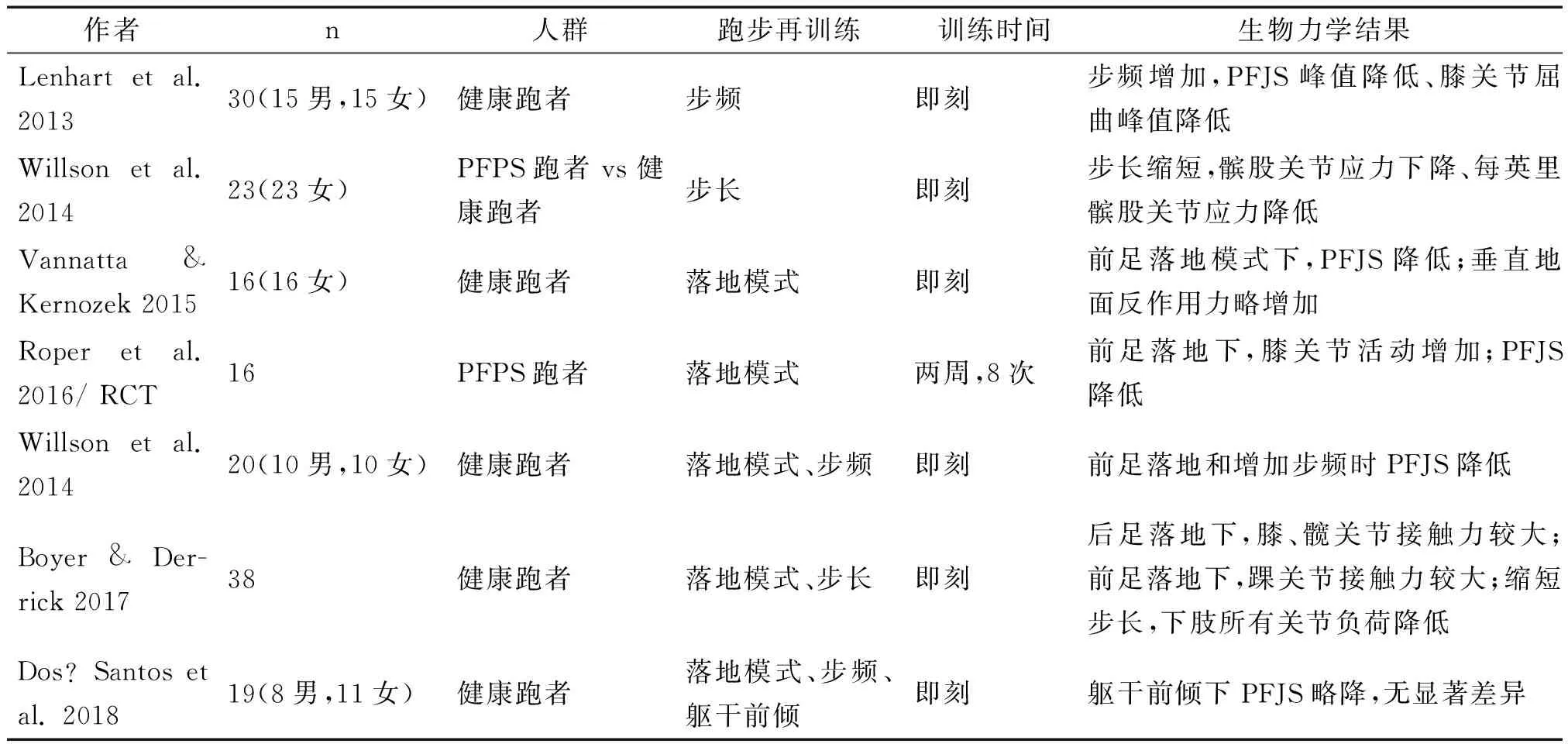

表1 跑步再训练对髌股关节应力影响研究总结

目前研究的受试人群多集中于健康跑者,将这些即刻的跑步方式的改变作用于患有PFPS的跑者的研究较少。Roper等人[45]对患有PFPS的跑者进行了步态干预,以期减轻膝关节的疼痛。实验组的步态干预即从后足落地模式转变为前足落地模式,对照组不进行任何跑步方式的改变,随后比较了在干预前、后和一个月的随访时膝关节疼痛和功能的变化。结果发现,在干预和随访后膝关节疼痛明显降低,膝关节的活动范围明显增大,且干预后初始触地时踝关节的屈曲角度和活动范围与之前有明显的差异。由此,在PFPS患者中,使用前足落地模式可以减轻膝关节的疼痛,但是文章没有对髌股关节应力的变化进行比较,因此需要进一步对患有PFPS的跑者实施步态干预时髌股关节应力的变化进行探讨。

因此,在同一组人群中进行即刻的跑步方式改变,能够有效地纠正异常的下肢生物力学,降低膝关节负荷,减轻髌股关节应力。但是在同时实施步频和落地模式的改变时,它们对髌股关节应力的影响是否是独立的还存在争议,需要进一步研究两者间的交互作用和共同作用,便于跑者的执行与依存。

5 问题和展望

综上所述,通过简单的跑步再训练来降低跑者髌股关节应力是可行的,增加步频和转变为前足落地模式在单独使用和同时改变时均可改善下肢过度的关节负荷,但是以往的研究多集中于健康跑步人群,对患有PFPS的跑步人群进行即刻运动干预的研究较少。未来需要进一步地了解PFPS跑者跑步时改变步频和落地模式后下肢生物力学的变化及对髌股关节应力的影响以及两种方法之间是否会对髌股关节应力的改变有独立的影响,从而对跑步中髌股疼痛综合征的预防与治疗提供相关指导意见。