绿色矿山信息化服务平台设计与研究*

杨军义,韩立钦,刘安伟,张 军

(1.甘肃工业职业技术学院,甘肃 天水 741025;2.甘肃省测绘工程技术研究中心,甘肃 天水 741000)

2020 年10 月,党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,提出:“推进数字产业化和产业数字化,推动数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群。”因此,搭建一个集数据采集、处理、通信、控制、协作、智能决策为一体的绿色矿山信息化平台,实现技术管理、生产管理与企业管理多系统的集成,已成为政府、矿山企业和研究机构实施矿山信息化建设的必由之路,也是矿山行业实现数字化管理、绿色开发与可持续发展的唯一选择和突破口。

1 平台建设内容

1.1 绿色矿山信息化标准规范建设

目前全国绿色矿山信息化建设和使用面临着行业多、部门多、人员背景来源多的难题[1]。行业数据与产品类型不同、视角不同、口径不同和量纲不同,因此需要建立统一的绿色矿山信息化建设标准规范。建设的内容主要有数据资源类、运行维护类和应用服务类三类标准规范(如绿色矿山数据信息资源分类编码规范、时空信息数据库设计规范、数据共享与交换规范、接口规范、系统集成规范等)和资源目录体系、数据持续更新机制、平台长效运维机制、人才培养机制等政策机制。

1.2 矿山空间数据中心建设

针对数字矿山三维可视化管控系统,绿色矿山生产管理与决策系统和业务运行中的信息需求,分析平台中所涉及各类基础数据等的存取需求[2],如三维模型数据、基础地理数据、资源数据、勘探测量数据、视频监控数据、设备耗能数据、钻探爆堆数据、计量化验数据、计划调度数据、生态监测数据等。用结构化分析方法开展需求分析,分析各类数据中所包含的空间、属性等信息,生成详细的需求规格说明书和数据字典,采用统一建模语言(UML)工具设计各矿山业务关系的实体属性、实体标识码以及不同实体之间的联系及其类型,生成数据库概念结构实体-关系(E-R)图。在设计的概念结构E-R 图的指导下,基于关系型数据库管理系统和GeoDatabase空间数据模型[3],建立标准统一的地理空间数据库、业务监控数据库、矿山EPR 数据库以及系统运行数据库等,构建绿色矿山数据信息中心(如图1 所示)。

图1 绿色矿山信息平台空间数据中心建设中心框架

1.3 绿色矿山生产管理与决策支持体系建设

(1)三维实景。矿山三维实景是建设绿色矿山数字化平台的重要组成模块,其利用虚拟现实技术、摄影测量技术和三维可视化技术[4],同时接入各类监测、生产等动态数据,直观且实时地显示人员、设备和环境信息,实现人机的动态交互,营造身临其境的氛围,全景展示地面的主要建筑、工作面布局,可多角度查看,放大缩小模型,实现工作场景的3D 漫游、设备运行的交互控制、业务流程的监控与管理。

(2)资源评价。根据三维地质实体模型的创建,应用地质技术的方法,从地质矿藏本身的形成、分布规律与工业技术的要求出发,对勘查矿产资源的任意地区、任意掘进工作面展开有关的剖析,生成详细的矿产资源剖视图,结合矿床勘查类型、矿产资源储量和分类标准,计算统计已消耗矿产的数量、品质类型、分布区位等,掌握矿山资源开采率和利用率,为矿山资源进一步合理开发利用与高效生产作业提供基础数据支撑。

(3)业务管理。基于完整统一的业务数据对项目的全生命周期(包括时间进度、成本、资源、风险和质量等)实现统一的联动管理,为项目需求调研、规划设计、任务分解部署、审批跟踪、实施调度及验收归档提供完整成熟的解决方案。

(4)视频监控。视频监控模块全面采用高清、智能、物联网、4G/5G 技术,选择三维场景中的相机快速打开监控视频画面,在矿山各通道关键节点安装视频监控人流统计系统,对出入矿山的人员进行记录、统计与分析,实现对矿山全景数据的管理及呈现。

(5)生产调度。利用射频识别(RFID)技术[5]与计算机软件技术、无线电技术相结合,对矿区运输车辆进行自动识别、定位和调度,并对运输能力进行自动统计。当生产运输车辆经过特定的数据采集点时,前端数据采集设备自动识别车辆信息,并将信息传输监控主机,经过软件统计计算后,显示并存储该车辆的运输量。通过车载对讲机的GPS 模块对矿区运输车辆的运行轨迹及位置进行定位管理,并通过语音对讲系统对运输车辆进行生产调度。

(6)物流运输。智能调度和管理生产过程中的物流输送任务,可快速、高效地建立符合实际需要的物流调度管理系统,可对输送线、子母车、高速台车等其他物流运输设备等发送指令,实现高效的物料配送和仓储管理,完成对进入作业区域的物料全生命周期的监管。

(7)人员监管。根据传感设备实时采集到的矿区人员信息,通过人脸识别、体温监测、酗酒检测等人工智能传感器设备自主完成健康与安全状态的核查,将作业人员安全核查结果信息及时报送管理人员,协助管理人员依据管理制度及时做出处理。

(8)安全监管。矿山安全生产是第一要务,因此要分析与监测矿山作业环境中的危险源,主要有不稳定岩体、山体滑坡、有毒气体、透水、火灾等,通过智能传感监测设备,实时在线与远程监控矿山生产作业环境的各个角落,实现矿山安全生产与灾害防治的科学化、信息化和智能化。

(9)生态监测。根据定期采集矿山地表航测、边坡监测、排废数据等动态生成矿山真三维模型,实现全过程动态监管。根据矿山真三维模型,获取矿山地表参数数据,将矿山地表参数数据与标准指标进行比对,根据比对结果对矿山治理恢复效果进行评价,达到绿色矿区治理恢复持续、长效监管的目的。

2 平台关键技术

2.1 多源数据尺度同化技术

由于矿山存在的“五性四多”(海量性、复杂性、异质性、动态性和不确定性,多源、多时相、多精度和多尺度)特点[6]以及数据格式、标准与存储方式各异的问题,进行矿产资源数据与储量模型多源异构时空数据的尺度同化及数据库构建,实现各种类型数据的标准化处理,建立完整的矿产资源数据检索目录体系,集中管理、分发与共享数据集。

2.2 海量三维数据建模与高效运行技术

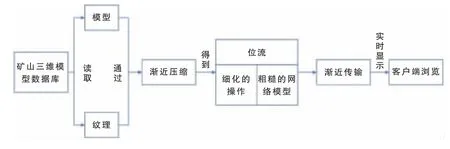

针对矿山海量三维实景场景传输、加载与展示时出现占用大量网络带宽资源、传输效率低等问题,可采用两种技术方法改善,一是采用多层次动态金字塔加载技术(LOD),基于二次误差测度(QEM)算法[7],对海量三维实景数据进行多级别重采样处理,根据不同的可视化级别动态显示相应层次的LOD模型;二是采用流式传输技术逐条传输三维实景数据,具体操作是首先将矿山三维实景数据划分为若干数据格网,类似电子地图的瓦片数据,在传输矿山三维实景数据时,实现建筑物模型、纹理的渐进压缩和渐进传输,即只动态加载展示视野范围内的矿山三维模型(如图2 所示)。

图2 海量三维数据建模和高效运行技术

2.3 多种传感设备监测矿山生产与生态信息的物联网技术

矿山实时感知数据主要包括人员位置数据、生态监测数据、视频数据、设备数据和计量数据等,根据建设要求需要利用物联网技术在线监测各个传感器硬件设备,实时汇集存储并展示这些数据,实现矿山原有人员定位、矿区生态环境实时监测与预报预警、视频数据实时查看、设备运行实时监测等,为矿区安全生产与生态治理提供支撑。

2.4 三维地质建模技术

三维地质建模一般通过专业软件完成,如3DMine、Micromine、EVS 等。三维地质体建模的基本流程是:建立地形、数据入库、导入剖面、建立模型及分析模型等。基于等高线等地形勘探数据建立三维地形模型;基于钻孔数据、地形数据和剖面数据建立地质体模型,并赋予对应的地质属性;基于面状要素可建立体状要素,建立包含相应属性的地质体单元,用于统计分析矿产储量与品位信息。

2.5 矿产资源预测和评价模型

为了满足矿物资源的预评价和定量评价的需要,在矿产资源的预评价中采取相应的定量理论和数学建模,包括频率传递分析、比例分析、趋势分析、空间尺度分析、地统计学、差集理论、人工智能与专家系统、灰色系统、分式理论、神经网络等,给矿产资源的预评估提供了基础数学模型。

2.6 矿山生态环境评价模型

矿山生态环境评价模型主要基于矿产资源的开发利用模式、生态环境问题的种类、分布特征和风险程度来评价区域内生态环境状况的差异。在遵循“区内相似、区际相异”原则的基础上,通过接入沉降监测、边坡监测、排污监测等传感数据,科学评价矿山地质灾害隐患、生态环境破坏、矿山环境污染三大环境问题情况,分析不同类型矿区污染物排放特性及对周围的环境影响。参照结构指标、功能指标和协调指标构建生态环境综合评价模型,基于层次分析法(AHP)[8]和模糊数学方法评估评价真实矿山生态环境状况。

2.7 三维矿山场景动态可视化与网络发布技术

三维可视化是智慧矿山建设的空间信息基础支撑平台的组成部分,可利用3DGIS 三维可视化,基于TerraExplorer Pro、Cesium[9]等平台建立矿区地下和地面的三维场景,实现三维游览、动态标注、导航定位、查询统计、三维空间分析以及三维业务分析应用等功能。同时,为了在地图以及三维模型发布过程中保证其实时性与动态性,在数据层采用SQLSever或Oracle 数据库+ArcGIS SDE 保存模型数据、基础地理数据,在业务层使用ArcGIS Server 与数据库进行直连,并向外提供数据共享接口服务,以此给客户浏览器端或移动终端提供数据支持,在客户端再利用JavaScript API 接口对数据进行渲染显示。实现基于三维可视化技术的三维实景地图网络终端的快速发布与动态可视化。

3 平台架构与设计

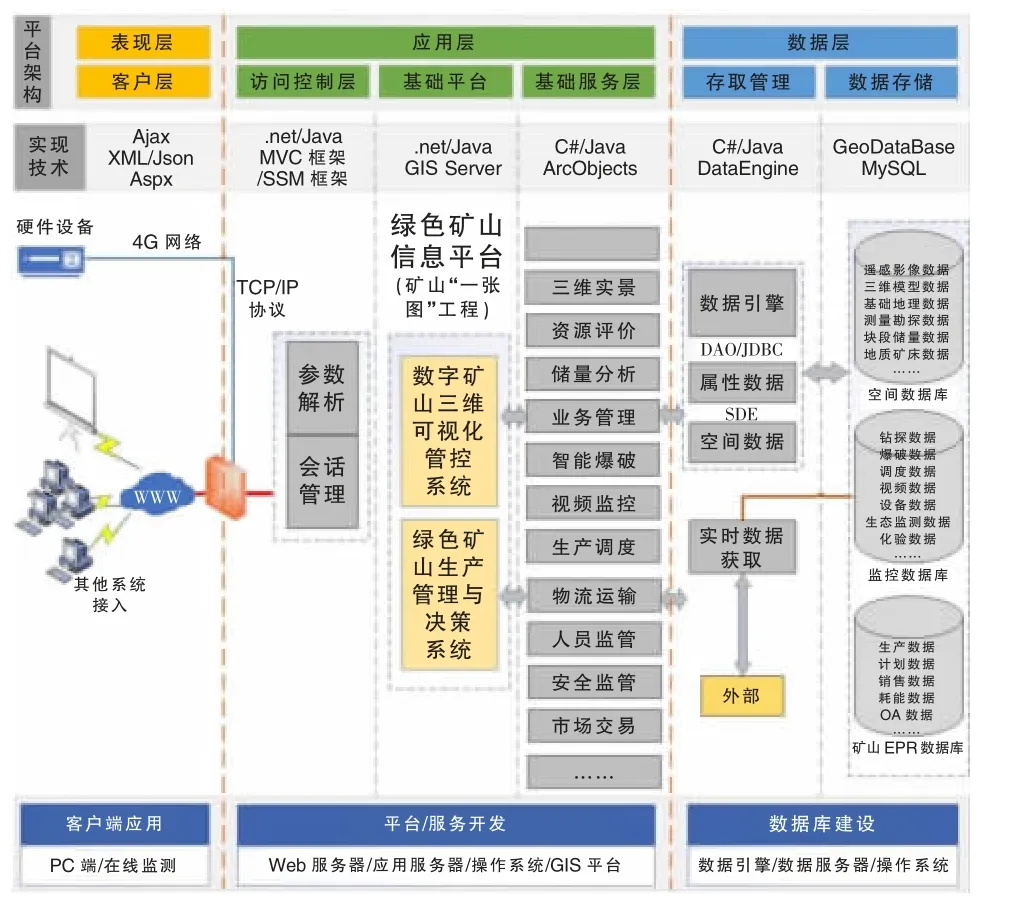

基于物联网技术、三维可视化技术、地理信息系统以及Web 技术支持,根据矿山的实际需求,开发智能的绿色矿山可视化信息平台,为矿山数据管理、可视化、集成提供统一的服务,平台总体架构如图3 所示。

图3 绿色矿山信息平台架构图

绿色矿山信息化服务平台采用分层架构技术设计,在各类数据库之上搭建数据访问层、应用服务层和表现层(客户层),不同层之间通过TCP/IP、Ajax、JSON 等技术进行消息通信与功能调度,分层架构技术实现了系统日常运行与后期维护的快捷性、稳定性与易扩展性。

数据层是平台运行的血液,主要为绿色矿山信息化服务平台提供数据存储与管理服务,平台业务数据库采用关系型数据库,主要包括生产数据、计划数据、销售数据、耗能数据、ERP 数据和各类传感器监测数据等;平台空间数据库使用空间数据库引擎ArcSDE 和GeoDateBase 数据库存储,主要包括地形数据、地质体数据、勘探数据、三维模型数据、遥感数据等。

应用服务层是平台的核心层,采用MVC 编码架构,负责基于数据访问层提供的数据操作接口进行功能业务接口拼接封装,通过服务层的业务分析与综合决策能力,实现矿山数据服务、基础服务、专题服务、接口服务、参数解析服务等的统一调度管理。

表现层是用户操作界面,系统采用B/S 架构,负责接收客户端请求,并根据请求调度不同的业务逻辑进行相应业务处理,再把处理结果以JSON 数据格式传回给客户端渲染显示,实现用户与平台的交互,是实现矿山三维可视化、资源评价、业务管理、流程审批、智能决策、权限控制等业务模块的窗口。

4 结论

本研究提出的绿色矿山信息化服务平台设计方案,以服务保障矿山科学生产与可持续发展为目标,结合矿山部门实际需求,综合运用4G/5G、大数据、物联网、3DGIS 等前沿技术,建设立体化全息感知网络、一体化通信网络、协同联动的业务体系、安全可靠的运行保障体系、完整统一的标准规范体系,实现矿山企业资源和工作流的有机整合,实现矿山信息化管理工作的跨越式发展。