骨科术后切口感染的危险因素及病原菌分布特点分析

汪红萍,纪根宝,余连香

(黄山市人民医院 a.医院感染管理科,b.医务科,安徽 黄山 245000)

切口感染是指无内植物手术切口于术后1周或1个月内发生的早期或晚期感染,以及有内植物手术切口于术后1年内发生的感染,可为皮肤及皮下组织出现的浅表感染以及筋膜、肌肉组织甚至累及深部器官的深部感染[1]。流行病学研究显示,手术切口感染约占院内总感染发病率的36%,其中骨科术后切口感染占术后切口感染的1%~3%[2]。骨科手术切口多为髓内钉、钢板、人工关节等内植入物切口,一旦出现感染,不仅影响切口的愈合效果,还会影响骨折的复位情况以及人工关节等内植物的稳定性,降低患者预后效果。临床研究证实,手术切口感染患者死亡率为正常患者的2倍以上[3-4]。为降低切口感染率,提高患者预后,临床多于术后给予患者经验性使用抗革兰阳性菌的抗菌药物或广谱抗生素抗感染治疗,但因药物使用时间较长,易导致耐药菌的大量产生,对感染的防控效果较差。为进一步降低切口感染风险、实现精准抗感染治疗、减少耐药菌的产生,本研究旨在分析骨科切口感染的危险因素及病原菌分布特点。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取2017年5月至2019年4月黄山市人民医院收治的行骨科手术治疗的278例患者作为研究对象,其中男158例、女120例,年龄19~75岁,平均(48±21)岁。根据是否存在术后切口感染将患者分为感染组(27例)和非感染组(251例)。纳入标准:①行骨科手术治疗者;②病历资料完整;③意识清楚,与本研究相关病史情况、生活习惯等相关信息表达清晰,并有完整记录。排除标准:①合并有恶性肿瘤或严重脏器器质性病变或损伤;②术前即合并局部或全身感染;③Ⅳ类手术切口;④切口处有脂肪液化;⑤妊娠期或哺乳期女性;⑥住院期间死亡。

1.2切口感染的诊断标准 根据《医院感染诊断标准(试行)》[5]中外科手术切口感染的诊断标准,具备下列条件之一即可诊断为术后切口感染:①切口处出现红、肿、热、痛等表现或有脓性分泌物附着;②切口处有脓性分泌物,局部有压痛,体温高于38 ℃;③切口深部可穿刺或引流出脓性液体;④切口处出现红、肿、热、痛等表现,且分泌物培养结果显示病原菌感染阳性。本研究切口感染患者均经切口感染部位分泌物病原菌分离鉴定,标本采集与鉴定均依据《全国临床检验操作规程》[6]采用全自动细菌分析系统(美国 Biolog公司提供,型号:GEN Ⅲ MicroStation)进行。

1.3临床资料收集 收集入组患者的性别、年龄、体质指数、手术持续时间、切口长度、是否合并糖尿病、手术方式、切口类型、术中出血量、手术时机及合并感染患者菌株类型。分析术后切口感染的独立危险因素及术后切口感染的病原菌分布情况。

2 结 果

2.1骨科术后切口感染的单因素分析 两组患者的性别、手术持续时间、切口长度、手术方式、术中出血量比较差异无统计学意义(均P>0.05);感染组患者的年龄大于非感染组,体质指数明显高于非感染组(均P<0.05),合并糖尿病、Ⅱ类及Ⅲ类切口、急诊手术比例明显高于非感染组(均P<0.05)。见表1。

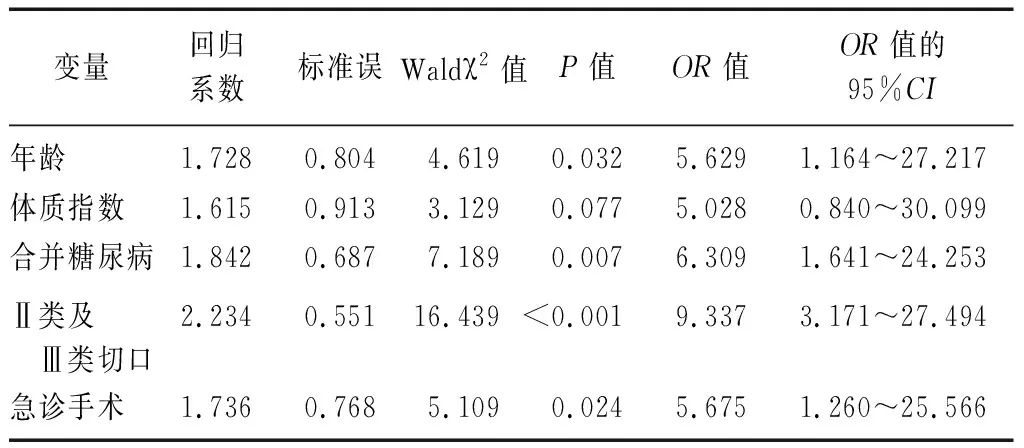

2.2骨科术后切口感染的多因素Logistic回归分析 将单因素分析差异有统计学意义的年龄(≥60岁=1,<60岁=0)、体质指数(≥24 kg/m2=1,<24 kg/m2=0)、合并糖尿病(是=1,否=0)、切口类型(Ⅱ类及Ⅲ类切口=1,非Ⅱ类及Ⅲ类切口=0)、手术时机(急诊手术=1,择期手术=0)纳入多因素Logistic回归分析,结果显示,年龄、合并糖尿病、Ⅱ类及Ⅲ类切口以及行急诊手术是骨科术后切口感染的独立危险因素(均P<0.05)。见表2。

表1 两组行骨科手术治疗患者术后切口感染的单因素分析

表2 两组行骨科手术治疗患者术后切口感染的多因素Logistic回归分析结果

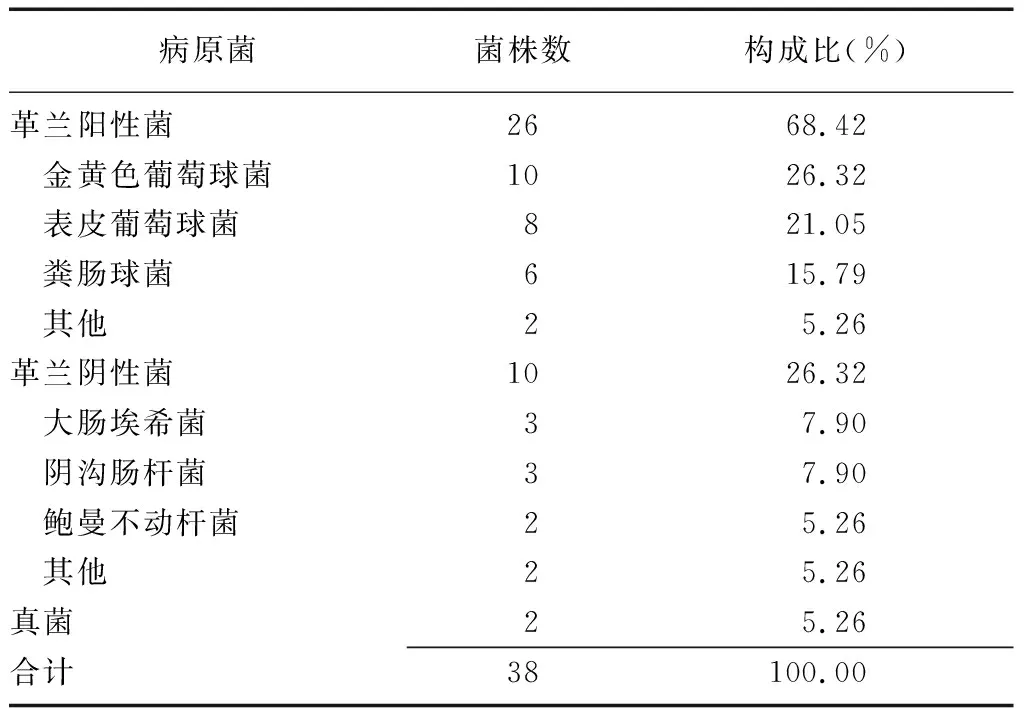

2.3骨科术后切口感染的病原菌分布情况 27例感染患者感染切口中共分离培养出病原菌38株,其中革兰阳性菌26株(68.42%)、革兰阴性菌10株(26.32%)、真菌2株(5.26%)。革兰阳性菌中检出率较高的有金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌和粪肠球菌;革兰阴性菌中检出率较高的有大肠埃希菌、阴沟肠杆菌和鲍曼不动杆菌。见表3。

3 讨 论

手术切口感染在临床较为常见,是医院内感染的重要组成部分,骨科患者多为开放性创伤,故易发生术后切口感染甚至引发脓毒血症或败血症,不仅影响切口及骨折的愈合效果,还会增加患者的死亡率[7-8]。因此,如何有效防控骨科术后切口感染,保障手术质量成为临床研究的热点。临床上多将切口分为四类,其中 Ⅰ 类切口(清洁切口)是指未经炎症区域以及呼吸、消化或泌尿生殖道的闭合性创伤切口; Ⅱ 类切口(清洁-污染切口)是指经呼吸、消化及泌尿生殖道但无明显污染的创伤切口; Ⅲ 类切口(污染切口)是指经未化脓急性炎症区域的新鲜开放性创伤切口;Ⅳ类切口(污秽-感染切口)是指已有感染或脏器穿孔的创伤切口[9]。流行病学研究显示,Ⅰ类切口出现感染的风险为1%,Ⅱ类切口为7%,Ⅲ类切口为36%~40%[10-11]。因此,总结骨科手术患者发生切口感染的各种危险因素以及骨科术后切口感染的病原菌分布特点,制订有针对性的干预对策尤为重要。

表3 骨科术后切口感染的病原菌分布情况

高龄患者因具有各器官功能衰退,机体代谢水平降低,营养不良以及免疫功能较差,抵抗能力降低等特点,易导致机体受病原菌侵入而引发手术切口感染[12]。糖尿病患者血糖浓度较高,肾脏在排出过多葡萄糖的同时还会随之排出过多的钙离子,导致钙离子大量丢失,骨折愈合较慢,切口易滋生病原菌而引发感染[13];另外,高血糖状态可影响切口局部血液循环,降低切口愈合速度,且中性粒细胞趋化性、杀伤力降低,机体在出现炎症反应后中性粒细胞等白细胞增多的应激反应减弱,对病原菌防控能力降低[14]。开放性骨折污染相对严重,即使手术过程中进行了严格的清创,但感染风险仍较高[15];急诊手术患者病情危急,为了能够及时挽救患者生命,备皮时多存在消毒不充分,易发生术后切口感染[16]。本研究结果显示,年龄、合并糖尿病、Ⅱ类及Ⅲ类切口以及行急诊手术是骨科术后切口感染的独立危险因素(均P<0.05),与上述研究结论一致。可见,对于高龄患者在积极控制原发疾病的同时,应尽早手术,以降低患者的术后切口感染风险;糖尿病患者应将空腹血糖控制在8 mmol/L以下,以最大程度降低术后切口感染风险;针对污染创面及急诊手术者应制订有针对性的干预措施对降低手术切口感染风险十分必要。

金黄色葡萄球菌作为革兰阳性菌的代表,是生命力最顽强的无芽孢菌之一,也是人类正常菌群之一,广泛分布于自然界中,当机体免疫力降低时可引发多种机体严重感染[17];表皮葡萄球菌存在于人体皮肤、阴道等部位,当机体免疫功能低下或有严重创伤时可致病,引起化脓性感染甚至败血症[18];粪肠球菌对生长环境要求较低,且可耐受四环素、卡那霉素、庆大霉素等抗生素,生命力较顽强[19];大肠埃希菌正常栖息于人和动物肠道内,是近年来临床较常见的病原菌之一,当机体抵抗力低下时可引发机体严重感染,耐药性也日益增强[20]。本研究中,革兰阳性菌中检出率较高的为金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌和粪肠球菌;革兰阴性菌中检出率较高的为大肠埃希菌、阴沟肠杆菌和鲍曼不动杆菌,与冯兴兵等[13]的研究结果一致。可见,应定期进行病区清洁消毒,加强病区环境管理,严格执行无菌操作,做好接触性隔离工作;在细菌培养和药物敏感试验结果出来前,首先考虑对抗金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌等革兰阳性菌敏感药物以及大肠埃希菌等革兰阴性菌敏感药物,合理使用抗生素,降低耐药菌株的发生风险至关重要。

综上所述,年龄在60岁以上、合并有糖尿病、切口为Ⅱ类及Ⅲ类、于入院后行急诊手术治疗是术后切口感染的独立危险因素,高龄作为患者自身因素无法纠正,而合并糖尿病者及切口类型与手术时机等与医疗干预相关,值得学者深入研究,制订有针对性的干预措施,以降低手术切口感染风险;另外,金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、粪肠球菌在切口感染中检出率均较高,故针对该病原菌分布特点合理使用抗生素,以降低耐药菌株的发生风险。但本研究样本量较小,且为单中心回顾性研究分析,结果可能存在一定程度的偏倚,未来应进一步行多中心大样本前瞻性研究,以更准确地评估骨科术后切口感染的风险因素以及病原菌分布特点,降低术后感染风险。