在线学习中互动讨论模式如何影响学习者的批判性思维

柳晨晨 于澎 侯洁蕊 王佑镁

[摘 要] 互动讨论作为在线学习的重要组成部分,普遍被用于培养学生批判性思维,然而尚未有文献研究在线学习中互动讨论模式与批判性思维之间的关系。文章采用定量内容分析和滞后序列分析,对在线互动讨论中1411条消息进行话语分析,探究在线学习中教师角色变化对学生互动讨论模式和批判性思维的影响,并挖掘互动讨论模式与批判性思维的隐含关系。结果发现:教师辅助的在线互动讨论比教师主导时学生的互动讨论模式更丰富、讨论更深入,批判性思维水平更高。同时,文章提出基于四个阶段的在线互动讨论模式与批判性思维的关系模型,准确把握在线学习环境中的教师角色,为高效利用教师角色变化规律提高在线互动质量和批判性思维水平提供可行的理论借鉴和策略参考。

[关键词] 在线学习; 互动讨论模式; 批判性思维

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

一、引 言

信息技术的发展正在改变着现有的教育模式,文本内容可以用来探究学习者的互动质量和思维水平[1]。

在线学习中互动讨论为学生高阶思维的培养和提升创造了条件。与传统面对面讨论相比,在线互动讨论使学生有更多时间进行信息处理和深度反思,此过程有利于学生深入理解问题,培养并促进批判性思维。国内外学者将在线学习中的互动讨论作为促进批判性思维的一种手段进行了广泛研究。例如,Flottemesch发现在线讨论中的高水平互动对学生学习成绩、问题解决能力以及批判性思维水平等有重要影响[2]。由此可见,互动讨论普遍被用于培养学生批判性思维,且研究不断深入。

那么与教师主导相比,教师作为促进者和辅助者是否对学生在线学习中的互动讨论模式和批判性思维更有利?教育研究者有必要解读并运用教师角色变化规律去分析在线学习过程以指导实践。因此,本研究通过准实验设计探究在线互动讨论中,教师角色的变化对学生互动讨论模式和批判性思维的影响,并挖掘互动讨论模式与批判性思维之间的隐含关系。这将为准确把握在线学习环境中的教师角色、高效利用教师角色变化规律提高在线互动质量和批判性思维水平提供可行的理论借鉴和策略参考。

二、文献综述

(一)在线学习中批判性思维的相关研究

尽管在培养学生批判性思维方面,在线学习的互动讨论环境似乎非常有用[3]。Rovai提出“如果没有教师的反馈或指导,学生可能会觉得在线互动讨论相当于把信息放进瓶子然后把它扔到海里”[4]。另一方面,Maddix认为教师太多地参与会扼杀讨论和思想的自由流动[5]。

(二)在线学习中互动讨论模式的相关研究

通过合作的知识建设过程,学生有平等的机会通过分享和阐述想法来创造集体知识、批判性思考和理解抽象概念。大量研究论证了在线学习中互动讨论的好处。例如,在线互动讨论可以培养学习者的高阶思维和解决问题能力[3],引起更丰富的合作和互动行为[6]。

不仅如此,研究者从不同视角关注了学习者在线学习环境下的互动讨论模式。Lan关注不同在线讨论方式下学生的社会知识建构行为[7]。Hou关注不同在线讨论平台对学习者互动模式的影响[8]。Parks-Stamm关注教师参与和班级规模对学生线上讨论参与的影响[9]。Huang关注学习者情绪如何影响在线学习的互动讨论模式[10]。

三、研究设计

(一)研究对象

本研究以某高校开设“现代教育技术”课程的两个班级88名本科生为研究对象。所有学生均具备在线学习经历并通过在线讨论完成学习任务。实验组(N=42)为教师辅助的在线讨论,在学生发起的讨论环境中学习,学生可以自由选择合作伙伴进行讨论,教师观察适时作出引导。对照组(N=46)由教师主导进行讨论,学生在教师发起的讨论环境中学习,教师经常充当主持人。两组由同一教师教授具有相同学习进度。根据Artino,性别对互动没有显著影响[11],因此本研究没有考虑性别差异的影响。

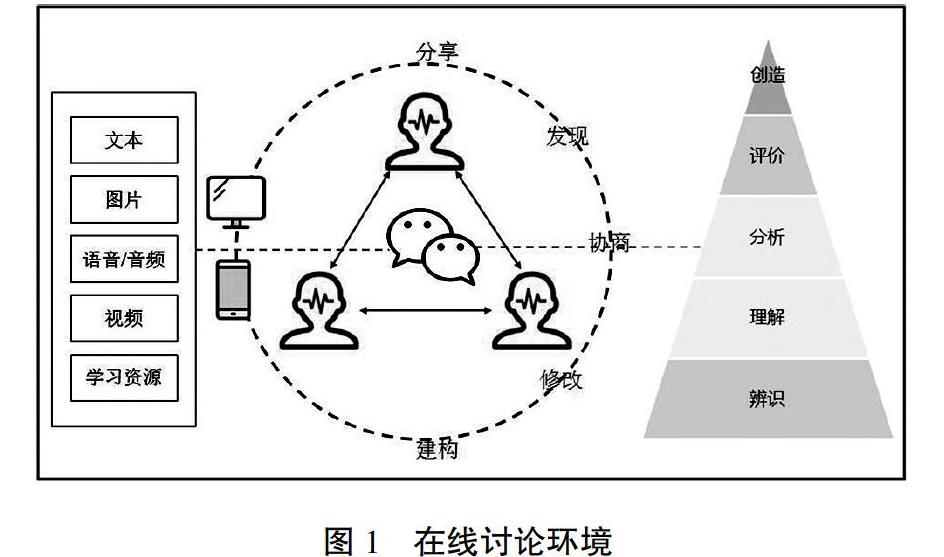

(二)在线学习环境

为进一步探究学生的互动讨论模式和批判性思维,本研究选择了一种移动即时通讯软件——微信(WeChat),来构建在线学习环境。本研究的在线学习环境主要依靠“群聊”功能构建。在互动讨论中,学生可以通过分享、发现、协商、修改进行合作学习,最终完成新知识的建构,这个过程可能涉及辨识、理解、分析、评价、创造等思维阶段,如图1所示。

(三)研究过程

本研究在在线学习环境(微信)中进行讨论。本研究设计了4项任务,分别是“问题驱动”“任务导向”“目标导向”“翻转课堂”。实验组学生自行选择学习伙伴组成8个学习小组,小组成员通过讨论来解决问题和完成任务,教师观察适时作出引导;对照组由教师组织学生进行在线讨论并加入到学生的讨论中,且教师经常充当主持人。实验时间为四周。

(四)数据收集和编码

首先,本研究对学生的互动消息进行编码,计算每个类别互动行为的频次(率),并绘制行为转换图以比较和可视化学生的互动讨论模式。其次,本研究根据批判性思维编码采用内容分析法对互动讨论中的消息进行分析。研究工具为GSEQ和SPSS25.0。

1. 互动模式编码方案

2. 批判性思维编码方案

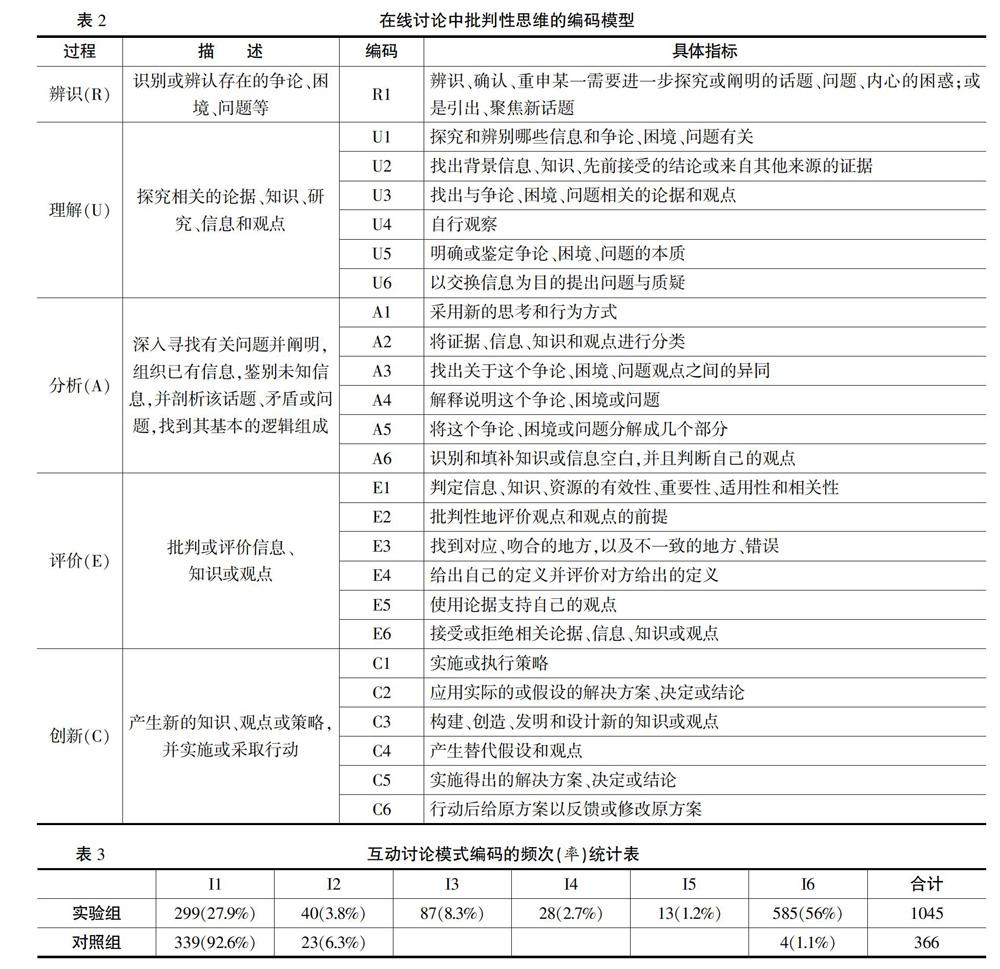

本研究参照Elizabeth Murphy[13]的研究构建了批判性思维的编码体系。该编码体系将批判性思维分为五个维度,分别为辨识(Recognize)、理解(Understand)、分析(Analyze)、评价(Evaluate)、创造(Create),每个维度又分为多个子維度,见表2。两位研究人员对讨论内容进行独立编码,编码结果的Kappa一致性系数为0.791(p<.001),具有统计学意义。

四、研究结果

(一)互动讨论模式分析

1. 互动讨论模式的定量内容分析

本研究通过对两组互动行为和编码频次(率)的分析,了解各组互动行为分布情况,定量分析结果见表3。在实验组,学生不仅分享信息(I1,27.9%),而且发现和解释了问题和分歧(I2,3.8%),并且产生8.3%的“意义协商或协同知识建构”(I3)和2.7%的“测试和修订”(I4),一些学生甚至完成了知识的建构并应用了新建构知识(I5,1.2%)。对照组学生大多集中在分享、比较和发现的互动行为上(I1,92.6%;I2,6.3%),而不进行任何知识的协商和建构。有趣的是,实验组与主题无关的讨论百分比最高(I6,56%),相比之下,对照组与主题无关的讨论只占很小的一部分(I6,1.1%)。结果显示,实验组的互动讨论模式更丰富、讨论更深入,不仅展示了知识的分享、比较和发现,而且实现了对知识的协商、修改和重新建构。

2. 互动讨论模式的滞后序列分析

本研究通过统计学生产生的行为序列频次(率)形成了互动行为间的频次转换表(见表4)。表中行表示首先发生的行为,列表示后续发生的行为,数字表示该行行为之后发生列行为的次数。例如,表4中1行第2列中的数字5表示,实验组I1行为发生后产生I2行为的总频次为5次(I1→I2)。从表4可以快速发现出现较多的行为序列。

(二)批判性思维分析

表5描述了学生在不同教师角色下的在线互动讨论中表现出来的批判性思维,可以看出,在对照组中,批判性思维水平处于辨识阶段的学生有35.1%,分析阶段29.3%,理解阶段20.4%,评价阶段只有15.2%,没有学生的批判性思维达到创造阶段。这说明在教师主导的互动讨论中,大多数学生对所学知识还处在辨识阶段,在教师的主持下,学生对知识的掌握从开始的辨识,逐步向理解、分析和评价方面发展。这说明在教师主导的互动讨论中学生的批判性思维水平不高,大多数学生的批判性思维水平停留在事物的表象或“知识表面”,对于观点和知识还不能从批判性的视角去看待,通过教师主持虽然可以对事物和观点进行较多的分析,但很少能进行评价且缺乏创造。

实验组学生的批判性思维水平在辨识阶段的有32.8%(较对照组下降2.3%),理解阶段28.9%(增加8.5%),分析阶段10.0%(下降19.3%),评价阶段16.5%(增加1.3%)。实验组的学生在创造阶段有重要突破,从之前的0增加到11.7%。显然,当教师作为辅助者进行互动讨论时,学生的批判性思维整体都在向编码的高维度水平靠近。在评价维度,相较对照组增加了将近两个百分点。尤其在创造维度,学生的批判性思维水平有很大的提升。这说明在教师辅助的在线互动讨论中,学生的批判性思维水平要比教师主导时更高。

总之,在线互动讨论中学生通过对知识的辨识、理解、分析、评价和创造,批判性思维不断发展。在教师主导和教师辅助的在线互动讨论中,学生的批判性思维具有以下特点:

在“辨识”(R)层次,学生在两种互动讨论中发言的数量和比例都是最大的,且随着讨论自由度的提高而减少(教师主导,35.1%;教师辅助,32.8%)。这说明在线互动讨论中,信息的交流和辨识为主要过程。另外,在教师主导的互动讨论中,可能由于教师参与,学生的讨论会比较谨慎,通过不断的辨识来识别矛盾,确认需要进一步探究或阐明的问题;当教师作为辅助者不过多干预学生讨论过程时,学生需要通过不断发言进行辨识,寻找矛盾和重点,当学生明确讨论的问题,该层次便会立刻消失,向更高思维层次发展。

在“理解”(U)层次,学生发言的比例随着教师参与程度增加而减少(教师主导,28.9%;教师辅助,20.4%)。这说明教师的主持有利于学生更快地理解,因此教师主导时学生在理解层次花费时间更少。另外,在教师辅助的互动讨论中,以交换信息为目的提出问题与质疑(U6)的话语在理解层次占比最多(60.4%),在教师主导时几乎没有“以交換信息为目的提出问题与质疑”(0.01%)而是集中在“探究和辨别哪些信息和问题有关”(U1,54.0%)。这也说明在教师辅助的在线互动讨论中学生自由度较大,学生会提出更多的问题和质疑,以交换信息促进互动,推动思维向深处发展。

在“分析”(A)层次,教师主导的在线互动讨论(29.3%)中学生发言的比例明显高于教师辅助(10.0%),且都以“采用新的思考和行为方式”(A1)和“解释说明这个问题”(A4)为主。这说明教师的参与会促进学生的分析,参与程度越高分析越多。

在“评价”(E)层次,学生发言的比例一直维持在16%左右。但是在教师主导的在线互动讨论中,评价层次以“判定信息的有效性和相关性”(E1,63.6%)为主,且没有“接受或拒绝相关论据、信息、知识或观点”(E6)层次。在教师辅助时,“批判性地评价观点和观点的前提”(E2)和“给出自己的定义并评价对方给出的定义”(E4)显著增加,尤其是 E6,说明教师作为辅助者时,学生的批判性思维层次较高,这可能是因为教师辅助时学生自主性较强,对问题和知识的评价经过思维发展开始变得越来越成熟。

在“创造”(C)层次,学生发言的比例在两种互动讨论中的差异最为显著。在教师主导的在线互动讨论中创造的语句为0,而在教师只作为辅助者出现时,创造层次有54句,且出现了C1到C6六种类型。说明教师的过多参与在一定程度上会限制学生创造性的发展。综合以上教师作为主导者和辅助者时学生批判性思维的特征,可以看出:教师辅助的在线互动讨论中,学生的批判性思维水平要比教师主导时高。

(三)互动讨论模式与批判性思维的关系分析

本研究进一步探讨了互动讨论模式与批判性思维的关系,其关系模型如图3所示。横轴表示由浅层到深层的互动讨论模式,垂直轴表示由低水平到高水平的批判性思维。对在线学习的互动讨论模式和批判性思维进行统计后发现二者存在以下关系:(1)互动讨论模式中的浅层互动是形成批判性思维的基础;(2)学生的互动讨论模式和批判性思维是一个从低到高、从表面到深层的过程;(3)互动讨论引发的高水平批判性思维可促进学生更深层次的互动(如I3→I4→I3,具有周期性的特征)。总之,在线学习中的互动讨论模式与批判性思维相互关联映射、彼此促进。图中呈现了在线学习中互动讨论模式与批判性思维的相互作用,划分了不同互动讨论模式与批判性思维动态变化的四个阶段。本研究通过对这四个阶段的描述,解释互动讨论模式和批判性思维的三条关系特征:

由研究结果可知,互动讨论开始一般会产生浅层互动和低水平的批判性思维。因此,在线互动讨论的第一阶段概括为“发生”(Generation)。在第一阶段,学生可能倾向于从事浅层次的学习(如,“分享和比较信息”→“分享和比较信息”)。这一阶段与“辨识”(R,43.8%)和“理解”(U,22.0%)这两种较低层次思维相关的行为事件较多,辨识与理解是互动讨论的基础性思维,由此可见,互动讨论中浅层互动也是形成批判性思维的基础。

第二阶段是“碰撞”(Collision)。随着讨论的深入,出现了不同的观点(如I2“发现和探索观点间的不一致”)。在此阶段,与“理解”(U,42.9%)和“分析”(A,33.3%)相关的行为事件最多。但与第一阶段相比,理解层次的思维集中在“以交换信息为目的提出问题与质疑”(U6,63.0%),而没有“自行观察”(U4)和“明确或鉴定问题的本质”(U5),这说明这两个层次的思维主要在第一阶段进行,到第二阶段产生了较高层次的理解,开始以交换信息为目的提出问题与质疑,这也可以促进互动,为向高水平的思维层次发展做准备。所以说在线学习中学生的互动讨论模式和批判性思维是一个从低到高、从表面到深层的过程。

第三阶段是“整改”(Integration and Refinement)。在此阶段互动更加深入,学生通过协商(I3)和修改(I4),混淆逐渐消除。该阶段与“评价”(I3,23.9%;I4,60.0%)相关的行为事件较多。说明在I3和I4阶段协商和修改的过程中,学生会对信息进行较多的评价,评价推动学生的自我反思及作品优化。另外,在这个阶段学生的协商和修改具有周期性的特征(I3→I4→I3),运用迭代策略不断对观点进行完善,说明在线互动讨论引发的较高水平的批判性思维可促进学生更深层次的互动。

“产出”(Output)是在线互动讨论的最后阶段,对应互动行为I5(新建构知识应用),学生在这个阶段产生新知识、观点或方法,并且加以实施(C,77.0%),达到了批判性思维的最高层次,且互动讨论模式和批判性思维趋于稳定。

总体来讲,在教师主导的互动讨论中,学生在第一阶段和第二阶段经历了较长的时间,没有第三和第四阶段;在教师辅助的互动讨论中,学生完整地经历了四个阶段。另外,无论教师作为主导者还是辅助者,随着互动行为引发的认知需求复杂性不断加深,学生的批判性思维逐步增强。因此,在线学习中的互动讨论模式与批判性思维相互映射,彼此促进。

五、总结和讨论

(一)教师辅助的在线互动讨论比教师主导时学生互动讨论模式更丰富、讨论更深入

研究结果显示,教师辅助的在线互动讨论比教师主导时学生的互动模式更丰富、讨论更深入。也就是说在教师主导的互动讨论中教师的主持在一定程度上抑制了学生的互动。这与之前的研究结果一致,Dennen认为低水平的教师参与更有助于增加学生互动数量[14];Murphy发现教师过度参与对学生发帖有负面影响[15]。因此,研究建议教师应作为在线学习中的辅助者,为学生提供更多机会来回答其他学生的问题,构建对同伴消息的高质量回应[16];提供更积极的以学习者为中心的学习方式,通过小组合作参与和学习[17]。

(二)学生的在线讨论互动模式具有周期性特征

本研究建议教师辅助时应注意进行较少的指导和投入,观察学生动态,在需要时作出引导,保证讨论顺利进行,使小组能够更独立地进行讨论(例如,为讨论提供新的方向,提出问题)[16]。

(三)教师辅助的在线互动討论比教师主导时学生的批判性思维水平更高

研究结果还显示,教师辅助的在线互动讨论中学生的批判性思维水平要比教师主导时高。正如Schindler所说,在某些情况下教师在互动讨论中的存在可能会扼杀高水平批判性思维和知识建构的可能性[18]。这可能是因为,教师主导的互动讨论中,教师往往充当主持人或意见领袖,学生在这种环境中容易受到主观规范的影响。根据理性行为理论,主观规范是指“重要他人”以自身行为作出示范,从而使个体出于学习和模仿的动机而产生对特定行为的感知,直接影响行为意向[19]。因此,教师应作为辅助者选择合适的教学策略给学生留下较为自由的讨论空间,建议学生不要重复别人的想法,而是根据自己的知识和经验提供更有洞察力的评价,还可以采用苏格拉底式提问[20],或是提出期望。

(四)在线学习中的互动讨论模式与批判性思维相互关联映射、彼此促进

本研究提出了基于四个阶段的在线互动讨论模式与批判性思维的关系模型。该模型将互动讨论模式与批判性思维动态变化划分为“发生”“碰撞”“整改”“产出”四个阶段。因此,本研究整合互动讨论模式和批判性思维以及二者的关系提出了新的模型。

综上所述,本研究有两点贡献。首先,证明在线学习中的讨论有助于促进学生互动和批判性思维发展,并发现教师作为辅助者比作为主导者时学生的互动讨论模式更丰富和深入,批判性思维水平更高。其次,本研究通过探究在线学习中互动讨论模式与批判性思维的关系,构建了基于四个阶段的在线互动讨论模式与批判性思维的关系模型,为进一步研究和促进互动和批判性思维奠定基础,也为教师在线上讨论互动过程中培养和提高学生批判性思维提供参考。最后,本研究的发现应被视为研究的起点,该关系模型可以作为一个初步模型来阐述随着互动讨论的发展学生批判性思维的变化趋势,还需要进一步的研究来检验该模型的可靠性。未来的研究可以设计随机实验,通过更多的变量和视角来继续探索在线互动讨论模式与批判性思维之间的关系,还可以关注创造性思维等其他高阶思维。

[参考文献]

[1] 王云,李志霞,白清玉,姚海莹.在线讨论中动态学习情绪和认知行为序列的关系研究[J].电化教育研究,2020,41(6):60-67.

[2] FLOTTEMESCH K. Building effective interaction in distance education: a review of the literature[J].Educational technology,2000,40(3):46-51.

[3] HEW K F, CHENG W S. Attracting student participation in asynchronous online discussions: a case study of peer facilitation[J].Computers & education,2008,51(3):1111-1124.

[4] ROVAI A P. Facilitating online discussions effectively[J].Internet & higher education,2007, 10(1):77-88.

[5] MADDIX M A. Generating and facilitating effective online learning through discussion[J]. Christian education journal,2012,9(2):372-385.

[6] SHANA Z. Learning with technology: using discussion forums to augment a traditional-style class[J].Journal of educational technology & society,2009,12(3):214-228.

[7] LAN Y F, TSAI P W, YANG S H, et al. Comparing the social knowledge construction behavioral patterns of problem-based online asynchronous discussion in e/m-learning environments[J]. Computers & education,2012,59(4):1122-1135.

[8] HOU H T, WANG S M, LIN P C, et al. Exploring the learner's knowledge construction and cognitive patterns of different asynchronous platforms: comparison of an online discussion forum and Facebook[J]. Innovations in education & teaching international,2015,52(6):610-620.

[9] PARKS-STAMM E J, ZAFONTE M, PALENQUE S M. The effects of instructor participation and class size on student participation in an online class discussion forum[J]. British journal of educational technology,2017,48(6):1250-1259.

[10] HUANG C Q, HAN Z M, LI M X, et al. Investigating students' interaction patterns and dynamic learning sentiments in online discussions[J].Computers & education,2019(140):103589.

[11] ARTINO A R, JONES II K D. Exploring the complex relations between achievement emotions and self-regulated learning behaviors in online learning[J].Internet & higher education,2012, 15(3):170-175.

[12] GUNAWARDEN C N, LOWE C A, ANDERSON T. Analysis of a global online debate and the development of an interaction analysis model for examining social construction of knowledge in computer conferencing[J].Journal of educational computing research,1997,17(4):397-431.

[13] MURPHY E. An instrument to support thinking critically about critical thinking in online asynchronous discussions[J].Australasian journal of educational technology,2004, 20(3):295-315.

[14] DENNEN V P. From message posting to learning dialogues: factors affecting learner participation in asynchronous discussion[J].Distance education,2005,26(1):127-148.

[15] MURPHY C A, FORTNER R A. Impact of instructor intervention on the quality and frequency of student discussion posts in a blended classroom[J].Journal of online learning & teaching, 2014,10(3):337-350.

[16] CASPI A, GORSKY P, CHAJUT E. The influence of group size on non-mandatory asynchronous instructional discussion groups[J].Internet & higher education,2003,6(3):227-240.

[17] ANDRESEN M A. Asynchronous discussion forums: success factors, outcomes, assessments, and limitations[J].Journal of educational technology & society,2009,12(1):249-257.

[18] SCHINDLER L A, BURKHOLDER G J. Instructional design and facilitation approaches that promote critical thinking in asynchronous online discussions: a review of the literature[J].Higher learning research communications,2014,4(4):11.

[19] FISHBEIN M, AJZEN I. Belief, attitude, intention and behavior: an introduction to theory and research[J].Contemporary sociology,1977,6(2):244-245.

[20] YANG Y T C, NEWBY T J, BILL R L. Using Socratic questioning to promote critical thinking skills through asynchronous discussion forums in distance learning environments[J].American journal of distance education,2005,19(3):163-181.