中药新药传承发展与创新之路

刘建勋,李艳英,付志明

1.中国中医科学院 西苑医院 基础医学研究所/北京市中药药理重点实验室,北京 100091;2.北京盈科瑞创新医药股份有限公司,北京 102200

中药是中医用于治疗疾病、挽救生命的重要载体,是经验的总结和智慧的结晶,是中华民族的宝贵财富。随着时代的发展,中药的应用形式也在不断地发展和变化,从古代人们上山采药,直接使用或经过简单的处理用来治疗疾病,到传统剂型散剂、汤剂、膏剂、丸剂等的出现,进而发展到近现代的片剂、注射剂、颗粒剂、胶囊剂、凝胶剂等更加完备的剂型种类,给患者带来了极大的便利。中药的快速发展离不开政府部门的大力支持,《中华人民共和国药品管理法》(以下简称《药品管理法》)、《药品注册管理办法》等法律法规的不断完善,让中药研制有法可依、有章可循,促进了中药事业的发展。本文通过梳理中国中药新药研究政策法规及技术要求的发展变化,归纳总结中药新药研发思路,以供同道参考。

1 政策法规的发展变化

在我国,最早关于药品注册审批的法规是1963年颁布的《关于药政管理的若干规定》,其对药品的定义、审批注册程序、临床研究、生产审批和审批药品的范围均有明确规定。随着改革开放的深入,我国药品政策法规也迎来重大转折。1984年9月20日,我国第一部有关药品的法规《中华人民共和国药品管理法》诞生,标志着我国药品管理进入一个崭新的时代。1985年,卫生部相继颁布实施了《新药审批办法》和《新生物制品审批办法》,随后又进行了多次的修订和补充完善。1995年重新修订《新药审批办法》,结束了新药由地方审批的历史,从此我国新药审批开始采用全国统一的法律法规进行管理。

2001年,新的《药品管理法》正式颁布实施。2002年,国家药品监督管理局发布并实施了《药品注册管理办法(试行)》,第一次明确提出了药品注册的概念,标志着我国药品注册政策进入统一完善阶段。2005年对试行的《药品注册管理办法》进行修订。但由于当时中药新药申报数量激增、技术资料失实,药品注册管理出现严重问题,为此,2007年又对《药品注册管理办法》进行修订,形成了《药品注册管理办法》(局令第28号)。为更好地实施该《药品注册管理办法》,原国家食品药品监督管理局颁布实施了《药品注册管理办法》一系列配套政策法规,如《中药注册管理补充规定》《新药注册特殊审批管理规定》《药品注册现场核查规定》等。这些法规的导向性十分明确,即鼓励创新,遏制低水平重复,倡导“新、优、同、实”。“新”就是新药的疗效要新,“优”就是改剂型要体现临床应用优势,“同”就是仿制药要与被仿品种同,“实”就是申报资料要真实。同时,不再对中药改剂型品种发放新药证书。

2015年国务院发布了《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44号)[1],从此掀开了药品审评审批改革的序幕。同年,原国家食品药品监督管理总局发布《关于药品注册审评审批若干政策的公告》(2015年第230号)等相关文件。2017年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅又发布《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》(厅字〔2017〕42号)。同时对《药品管理法》《药品注册管理办法》进行修订。新版《药品管理法》已于2019年12月1日施行,新修订的《药品注册管理办法》经多次面向社会征求意见,也已于2020年7月1日起正式施行。从最新版《药品管理法》和《药品注册管理办法》中可以看出,这次修订注重药品质量、关注药品安全及公众健康,不但将引导药品研发和创新方向的很多新制度写入法规条款,同时也对审评审批程序进行了相应的优化。强调鼓励创新,并以“临床价值”为导向,鼓励行业进行新药研究,明确鼓励五大领域的药品研发创新,即严重危及生命疾病药品、罕见病治疗药品、儿童用药和临床急需的短缺药品、防治重大传染病药品。这五大类药品均属于尚未满足临床需求的疾病治疗领域,也是研发创新投入高、风险高的领域;并对临床急需的短缺药品、防治重大传染病和罕见病等疾病的创新药和改良型新药等予以优先审评审批,以加快审评和急需药品上市。为加快建立符合中医药特点的中药开发技术标准体系,推动中药新药的科学有序研发,近两年又相继起草和发布了一系列新药研究相关技术指导原则。新的《药品注册管理办法》中药注册分类将“古代经典名方中药复方制剂”单独列出,可见对经典名方的重视。

《药品注册管理办法》虽经历次修订,但对药品安全性、有效性、质量可控性的要求一直未变,要求申请人提供真实、充分、可靠的数据、资料和样品,证明药品的安全性、有效性和质量可控性。

2 中药新药研发现状

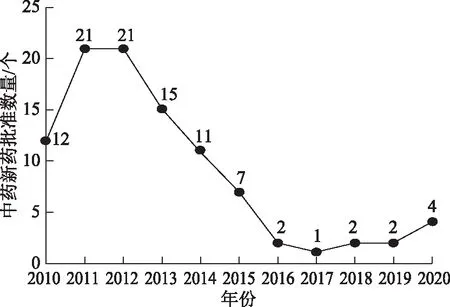

2015—2020年,中药新药获批的数量为个位数,尤其是从2016年开始,每年仅1~4个品种获批(图1)。中药新药获批数量过少,长期会对中药产业的发展带来不利影响,因此,亟需调整有关政策。国家近年来陆续出台的鼓励中医药传承创新的相关政策文件,强调要遵循中医药发展规律,传承精华、守正创新。2019年10月20日发布的《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》中提出:“改革完善中药注册管理,及时完善中药注册分类,加快构建中医药理论、人用经验和临床试验相结合的中药注册审评证据体系”。政策的支持,为中药研发带来利好,新的注册要求中不再强调“有效成分”“有效部位”的含量要求,而是支持以临床价值为导向,注重药品的安全性、有效性和质量可控性。

图1 2010—2020年我国中药新药批准数量

3 中药新药研发的思考

3.1 以“临床价值”为导向

药物临床价值是个复杂的概念,一般认为是药物满足医疗和临床需求的程度。在药物研发立项初期,就要对拟开发药物的临床需求进行充分调研,如根据疾病特点考虑流行程度、危及生命程度、影响生活程度等;根据现有医疗措施对疾病的疗效,比较拟开发药物的优势;根据药物治疗目的考虑预防用药、辅助用药等[2]。这样,才能保证药物具有开发的临床价值。在20世纪末和21世纪初期,我国每年都有上百种中药新药获得生产许可,根据历年审批的新药来看,许多新药适应证十分宽泛,临床定位不明确,无法很好地指导临床用药。有些产品的研发者对有效处方的前期筛选工作不够重视,一味追求较新的制剂技术,却忽视了处方自身的药效[3]。

“临床紧缺,患者急需”是体现药品临床应用价值另一个不可忽视的方面。临床“有效性”是对药品的基本要求,仅达到这一点还远远不够,在当前新药研发困境下,应该针对临床上紧缺的、患者较多的疾病领域,开发新的药品,填补临床药品空缺或丰富药品种类,为患者提供临床疗效显著的药品。

经典名方是中医药理论经过几千年的实践形成的具有确证疗效的方剂,具备很大的临床开发价值。2020年,世界各地爆发新型冠状病毒肺炎疫情,严重威胁人类的生命。中国的“三方三药”在这次抗疫中表现突出,对疫情的控制起到了关键作用。三方(清肺排毒方、化湿败毒方、宣肺败毒方)均是在麻杏石甘汤等古代经典名方的基础上加减化裁而来。中药新药的研发要加强古代经典名方的梳理与挖掘,重视经典名方的临床价值。

3.2 注重药物安全性、有效性和质量可控性

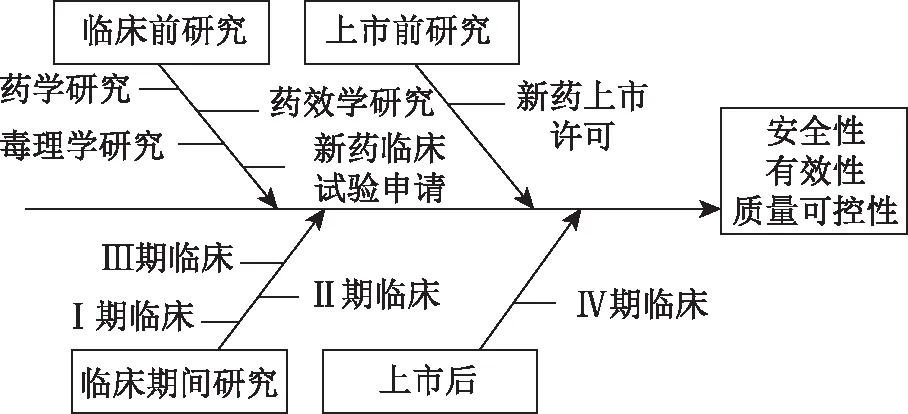

《药品管理法》第六条规定:药品上市许可持有人依法对药品研制、生产、经营、使用全过程中药品的安全性、有效性和质量可控性负责。在药品研发的不同阶段(图2),要重点关注药品的这3个基本属性,并综合分析不同阶段的研究结果(药学、药理、毒理、临床)与安全性、有效性和质量可控性之间的关系,这样有助于药品研发稳步有序进行,降低药品研发风险。

图2 药品研发的不同阶段

3.2.1安全性 在药品研发过程中,安全性的影响因素很多,根据药品生产特点可简单分为外源性和内源性2种。外源性因素主要有药材饮片中的重金属、农药残留等,生产过程中用到的有机溶剂、树脂残留物以及混入的微生物等,这些因素与药品的有效性没有关联,却影响到临床用药安全,所以对这些外源性的因素要建立相关的标准限度,加以控制。内源性因素主要为处方中含有中药的传统配伍禁忌(十八反、十九畏)或含有毒性成分的药材。对于配伍禁忌,在研发过程中要充分结合中医药理论和人用经验,分析其可行性、安全性。对于毒性成分,若与功能主治不相关,这种毒性成分在药品研发过程中要除去或控制其含量,保证用药安全;若既为有效成分同时也是有毒成分,要对药品中其含量设定上下限,同时也要研究该成分的有效剂量范围及有毒剂量范围,设置合理的用药安全窗。除此之外,因中医的证、病机或体质等因素,需要慎用者以及饮食、妊娠、配伍等方面与药物有关的注意事项(如有药后调护),应当予以明确。

3.2.2有效性 《药品管理法》第二条定义了“药品是指用于预防、治疗、诊断人的疾病,有目的地调节人的生理机能并规定有适应症或者功能主治、用法和用量的物质”,这就说明了药品有效性的重要性。对于急危重症来说,无效就意味着不安全。因此,有效性是药品的生命力[4]。药品的有效性评价主要围绕临床试验开展,在临床研究时,首先要考虑的是临床定位,定位不准确或模糊会影响临床医生对疾病的判断,耽误患者的治疗。精准的临床定位需要充分考虑到临床疾病的特点,药物的作用途径及作用机制、适应人群等,能够很好地指导临床应用。其次,要重视用法用量,如给药途径、给药方式影响药物的吸收,给药时间、给药剂量影响药物在体内的有效血药浓度等。中药新药具有“源于临床,应用于临床”的特点,在研究时,应结合中医药理论和人用经验,充分分析所治疗的病、证,重点阐明其有效性的理论支持,根据情况可通过临床试验与非临床研究相结合,取长补短、相互支持和相互验证其有效性。

3.2.3质量可控性 中药研究的产品最终要通过产业化来实现,能否实现规模化生产,保证药品质量的一致性和均一性,是药品生产企业的关注焦点。如果药品不能稳定、可重现地生产出来,也就失去了药品开发的意义,控制药品的质量也就保证了药品药效的一致性。国家药品监督管理局药品审评中心陆续发布了《中药复方制剂生产工艺研究技术指导原则(试行)》《中药新药质量标准研究技术指导原则(试行)》《中药均一化研究技术指导原则(试行)》等多个技术要求及指导原则,为中药新药质量可控提供了政策及技术支持。“质量源于设计”的理念应贯穿中药新药研发的各个环节,在工艺设计阶段,就应结合产品最终形式,以能够规模化生产为目标进行开发设计,从而提高研发成功的可能性。在新药研发阶段,可根据关键工艺步骤,考察确定关键工艺参数,保证生产工艺可控;根据工艺不同阶段的药材、饮片、中间体、复方制剂的特点,分析关键质量属性的相关性,并建立质量标准,保证药品质量可控。

3.3 中药新药研发应继承创新、结合产业实际

中医药在中国有着几千年的应用历史,古代医家总结了丰富的经验,形成了许多医典古籍,值得继承和发扬。随着现代科学技术的发展,各种研究手段层出不穷,但现代研究应在继承传统经验的基础上进行创新,从而符合现代中医药的研究思路。青蒿素的成功研发就是典型案例。诺贝尔奖获得者屠呦呦研究员成功提取出青蒿素就是遵从《肘后备急方》所记载“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁。尽服之”。通过“绞取汁”这一用法的考量与比较,最终取得了很好的结果。在尊重以往人用历史和经验的基础上,与临床应用有效性进行比较研究,在新药研发中尤为重要[5]。

近几年,我国正在逐步开展的古代经典名方研究,提倡研究者在前人用药经验的基础上进行中药新药的研究,在保证制备工艺与原临床有效用药的制备方法基本一致的前提下,采用现代科技手段进行生产研究,控制药品质量、保证药效,这是中药研究遵循“守正创新”的研究模式[6]。

4 结语

在“弘扬传承、鼓励创新”的形势驱动下,药品注册、药品管理等相关文件不断完善,药物监管理念不断发展变革,为推动中药新药科学有序研发、提高药品质量、满足公众用药需求、切实维护人民身体健康提供了强有力的政策保障。以临床价值为导向,注重药品的安全性、有效性、质量可控性,针对不同的中药新药分类,可充分结合中医药理论、人用经验和临床试验,进行创新性研究。