北京地区某高校教室细菌气溶胶浓度随季节变化特性实测调研*

北京工业大学 苗豆豆 陈 超 赵 晨

0 引言

大多数人80%以上的时间是在室内度过的,病态建筑综合征的出现使室内空气质量成为一个热点问题。生物气溶胶是指由人工或自然产生的悬浮在空气中有生物来源的粒子。室内生物气溶胶已被广大学者认为是病态建筑综合征的主要原因。虽然大多数由寄生微生物引起的疾病(传染病)是通过直接接触获得的,但麻疹、流感、肺结核和上呼吸道病毒(导致感冒)的人源病原体很容易通过气溶胶传播,通常由被感染者咳嗽、打喷嚏,甚至说话引起[1-2]。空气温度、相对湿度、颗粒物浓度及太阳辐射等因素则会不同程度地影响室外空气细菌的分布特征[3- 4]。而造成室内生物气溶胶问题的重要环境因素包括室外空气的微生物含量、通风方式、人员密度、换气次数及室内空气湿度[5]。流行病学调查表明,空气传播的细菌可能具有毒性、致敏性和传染性[6]。细菌浓度升高会使流行病和食物污染的可能性加大,可能导致许多呼吸道和皮肤感染等疾病[7-8]。吸入生物气溶胶引起的病症不仅取决于生物气溶胶的生物学特性和化学成分,而且还取决于吸入的数量和它们在呼吸系统中的沉积部位。由于颗粒的沉积位置与颗粒的空气动力学直径直接相关,因此,生物气溶胶对健康的影响在很大程度上取决于其物理性质,特别是粒径分布。空气动力学直径大于10 μm的粒子进入和穿越上呼吸道鼻腔的可能性较小;粒径5~10 μm的生物气溶胶主要沉积在上呼吸道系统中,可引起过敏性鼻炎;粒径小于5 μm的颗粒能够穿透肺泡,并可导致过敏性肺泡炎和其他严重疾病[5,9-13]。

高校教室人员密度大,遭受空气细菌传播的潜在健康危害也大。高校教室的室内外环境的细菌气溶胶浓度水平及其分布特性已被越来越多的学者关注。 Bartlett等人对37所小学进行了调查,利用回归模型评估了环境参数、通风方式和人员密度等因素和室内嗜温菌浓度之间的关联性[14]。Mirhoseini等人对6类建筑的室内细菌气溶胶进行采样后发现,高校教室内细菌气溶胶浓度水平高于办公室和实验室,与小学教室接近[15]。Aydogdu 等人的研究结果表明,由于人员活动及高频率使用教室,使得教室内细菌气溶胶浓度高于其他室内采样点[16]。Li等人得到了某高校教室在有人条件下的细菌气溶胶浓度和粒径分布特征,并给出了细菌气溶胶浓度与空气温湿度之间的相关系数[17]。

本文结合前人的研究成果,基于课题组2018 年12月至2019年12月对北京地区某高校教室室内外环境的细菌气溶胶浓度、环境参数(温度、湿度、细颗粒物浓度)实测调研数据,重点分析高校教室环境细菌气溶胶浓度水平及其粒径分布特性随季节的变化规律,以期为教室环境质量安全控制及相关室内空气质量标准制订提供基础数据。

1 研究方法

1.1 实测概况

北京地区气候为典型的暖温带半湿润大陆性季风气候,夏季高温多雨、冬季寒冷干燥。实测地点位于北京市东三环与东四环之间的某高校教学楼,毗邻城市交通要道,周围以住宅小区为主。采样时间为2018年12月至2019年12月学校正常教学活动时间,教室门窗及机械通风系统处于关闭状态,采样分别在上午课前(无人工况,上课前教室内至少12 h处于无人的状态)及第1、2、3、4节课后(有人工况,实测间隔45~60 min)进行。为了把握不同季节的影响规律,根据高校教学时间安排,春、夏、秋、冬采样分别在3—5月、6—7月中旬、9—11月、12月至次年1月中旬及2月中旬至2月底期间实施。采样期间,每周采样1~2次,每个季节采样8~12次,共计40次。

1.2 采样和培养方法

细菌气溶胶浓度水平表征了空气中微生物的污染水平,而细菌在各粒径范围内的分布更能深刻反映其对人体健康的危害,决定其在呼吸系统中的沉积部位和沉积量。本研究选用FA-1型Andersen 6级撞击式空气微生物采集器采样。 根据捕获粒子粒径范围,6级采样器粒径大小依次划分为:第Ⅰ级,≥7.0 μm;第Ⅱ级,4.7~7.0 μm;第Ⅲ级,3.3~4.7 μm;第Ⅳ级,2.1~3.3 μm;第Ⅴ级,1.1~2.1 μm;第Ⅵ级,0.65~1.1 μm。将直径为90 mm的普通营养琼脂培养基分别置于器皿中,采样时间为5 min,采样流量为28.3 L/min,采样高度为1.2~1.5 m(正常人体呼吸区的高度)。布点和采样根据GB/T 1820.4—2013《公共场所卫生检验方法 第3部分:空气微生物》[18]的相关规定进行,室内采样的同时对室外进行采样。室内依据对称原则,设置2个采样点;室外空气采样器位于距离附近物理屏障至少2 m的地方。重复采样2次,以测试数据的平均值作为实验结果。

每次采样时设置空白样本,同测试样一起培养,没有菌落生长则测试有效。采样前,用70%乙醇对采样器消毒;采样后,将培养基放在密闭空间中转移到实验室生化培养箱(SPL-80)中,在37 ℃温度下培养48 h。每个平板上的细菌菌落以菌落形成单位(cfu)进行计数。本研究根据菌落的大小、形态、颜色等特征,区分细菌和真菌,并将不符合细菌外观的采样数据剔除。

1.3 环境参数

使用Testo 625温湿度仪(测量精度:温度,±0.5 ℃;相对湿度,±2.5 %)记录空气温度和相对湿度。采用 LD-5C(R)型激光粒子检测仪(测量精度1 μg/m)测量室内外PM2.5、PM10质量浓度。采用 Y09-301 AC-DC 型激光尘埃粒子计数器(粒子通道直径分别为0.3、0.5、1、3、5、10 μm)测量颗粒物计数浓度,采样流量为2.83 L/min ,采样时间为1 min,均重复采样6次,取平均值。

1.4 细菌气溶胶粒径分析

粒径1~10 μm的细菌气溶胶与呼吸道疾病密切相关,所致疾病主要由粒径为1~5 μm的细菌气溶胶引起,因此,将第Ⅲ~Ⅵ级粒径范围内的细菌气溶胶定义为可吸入气溶胶[9]。

中值直径是指按照 Andersen 6级空气微生物采样器捕获粒子的结果,从小粒径开始累加,累加到颗粒比例达到50%时所对应的粒径值[19],是衡量生物气溶胶整体粒径水平的重要指标。细菌气溶胶的中值直径若在可吸入气溶胶粒径范围内,细菌将进入人体呼吸系统,粒径越小对人体危害越大,特别是粒径2.1 μm以下的气溶胶能够沉积到肺部。如果细颗粒物携带各种微生物细菌或者病毒,将对人体健康产生危害[20]。

1.5 数据处理与统计分析

单位颗粒物可培养细菌含量根据式(1)计算。

(1)

式中V为单位颗粒物可培养细菌含量,cfu/颗;C为某一粒径范围内的细菌气溶胶浓度,cfu/m3;N为对应粒径范围内的颗粒物计数浓度,颗/m3。

Andersen 6级采样器粒子通道直径采用空气动力学当量直径,而激光尘埃粒子计数器粒子通道直径采用的是光散射当量直径,对此,本研究根据Hospodsky等人的研究结果[21],将Andersen采样器0.65~1.1、1.1~3.3、3.3~4.7、≥4.7 μm粒径通道的采样结果分别与激光尘埃粒子计数器0.5~1、1~3、3~5、≥5 μm粒径通道采样结果近似比较,以评价细菌微生物计数浓度与颗粒物计数浓度的关联特性。

对采样期间异常的数据(过高或过低)进行剔除。剔除后,采用Wilcoxon 检验和独立样本Kruskal-Wallis检验,分别比较人员进入前后及季节性差异。通过Spearman相关分析确定环境参数与各粒径范围内的细菌气溶胶浓度及其与总浓度的关系。P<0.05表示有统计学意义的显著性差异。 使用Excel、SPSS和Origin分析实验数据并制图。

2 实测结果及分析

2.1 室外细菌气溶胶

2.1.1浓度水平季节变化特性

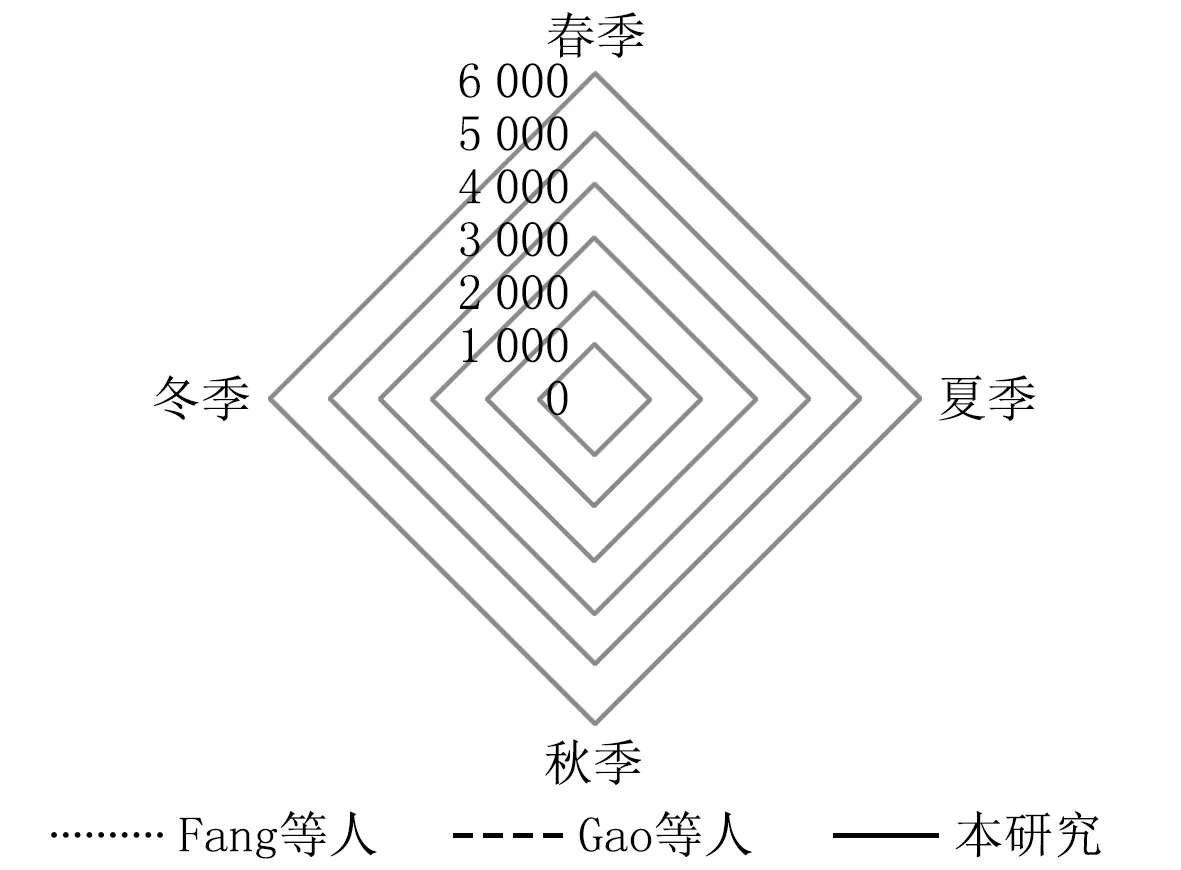

不同城市细菌气溶胶浓度有不同特点,同一城市不同时期的变化规律也会因地区和环境条件不同而产生差异性。实测期间室外细菌气溶胶浓度变化范围为7~1 237 cfu/m3,图1反映了其平均水平在各季节的变化特性,其中平均最高浓度出现在秋季(326 cfu/m3),最低浓度出现在夏季(201 cfu/m3),且具有统计学差异(P<0.05)。该结果与Fang等人于2003年6月至2004年5月在北京市海淀区中国科学院生态环境科学研究中心楼顶处的采样结果[22]比较,两者的室外细菌气溶胶浓度水平季节变化规律相同,但本研究的实测值平均下降了约91%;与Gao等人2013年1月至2014年1月在北京西四环农林科学院大楼(20 m高)屋顶处的采样结果[23]比较,本研究的实测值平均下降了约76%。

图1 室外细菌气溶胶浓度季节变化特性(单位:cfu/m3)

通常,夏季由于太阳辐射加强而使细菌死亡率升高,而秋季颗粒物浓度较高,且颗粒有较大的遮蔽面积,除了成为碳和能量来源外,还能使细菌免受紫外线照射[24]。Aydogdu等人[16]与Fang等人[7]的研究报告均表明秋季细菌气溶胶浓度最高,与本文结论一致。然而,一些研究报告结果为夏季空气细菌浓度水平最高[23,25-26],这也说明了空气细菌气溶胶浓度受地理区域的影响较大。

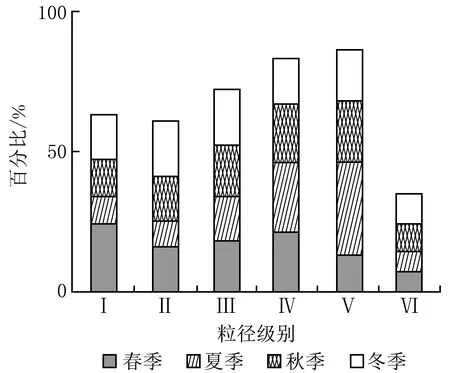

2.1.2粒径分布特性

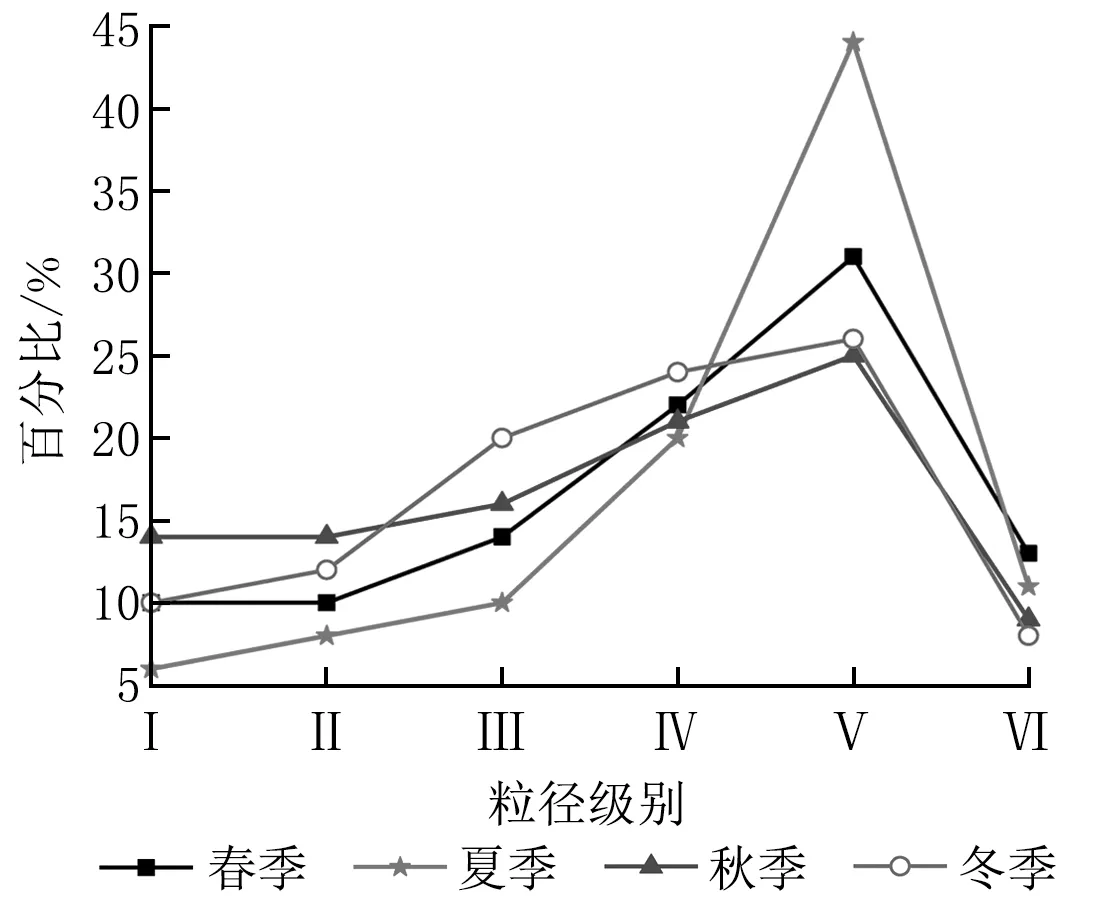

图2显示了室外细菌气溶胶各粒径浓度百分比随季节的变化特性。春、冬季较大粒径细菌气溶胶占比较高,其中,春季室外细菌气溶胶浓度在各粒径范围的百分比以第Ⅰ~Ⅳ级为主,占总数的80.3%,呈双峰分布,主峰为第Ⅰ级(粒径≥7.0 μm),次峰为第Ⅳ级(粒径为2.1~3.3 μm),这可能与春季风沙较大,细菌主要附着在颗粒物上的缘故有关;冬季室外细菌气溶胶浓度以第Ⅰ~Ⅴ级为主,占总数的89.4%,呈双峰分布,主峰为第Ⅱ、Ⅲ级(粒径为4.7~7.0 μm),次峰为第Ⅴ级(粒径为1.1~2.1 μm)。夏、秋季节细颗粒物中细菌气溶胶浓度较高,百分比主要集中在第Ⅲ~Ⅴ级(粒径为1.1~4.7 μm),占总数的60%~80%,且呈偏态分布,在第Ⅴ级(粒径为1.1~2.1 μm)百分比最大。本文研究结果与许鹏程等人实测大学校园、公交车站和医院门诊区得到的细菌气溶胶浓度结果[19]基本一致。

图2 室外细菌气溶胶浓度百分比随季节的变化特性

春、夏、秋、冬四季中室外可吸入细菌气溶胶分别占总数的59.1%、81.0%、72.0%、65.5%,春季最低,夏季最高;中值直径分别为2.31、1.66、1.83、2.03 μm,春季最大,夏季最小。这主要是由于春季多风沙,容易带起沉降在地面上的大粒径细菌气溶胶,并使其扩散到空中,进而使环境中细菌气溶胶的中值直径增大[27],而降雨和降雪则对大粒子有冲刷作用,降低了它们占总粒子数的比例,从而改变空气微生物的粒径分布特征和中值直径[28]。方治国等人的研究发现,空气细菌粒子中值直径约为2. 5 μm[29],比本文实验所得值小,主要是由于选取的采样点位于市区,受交通、人群活动等的扰动较大。

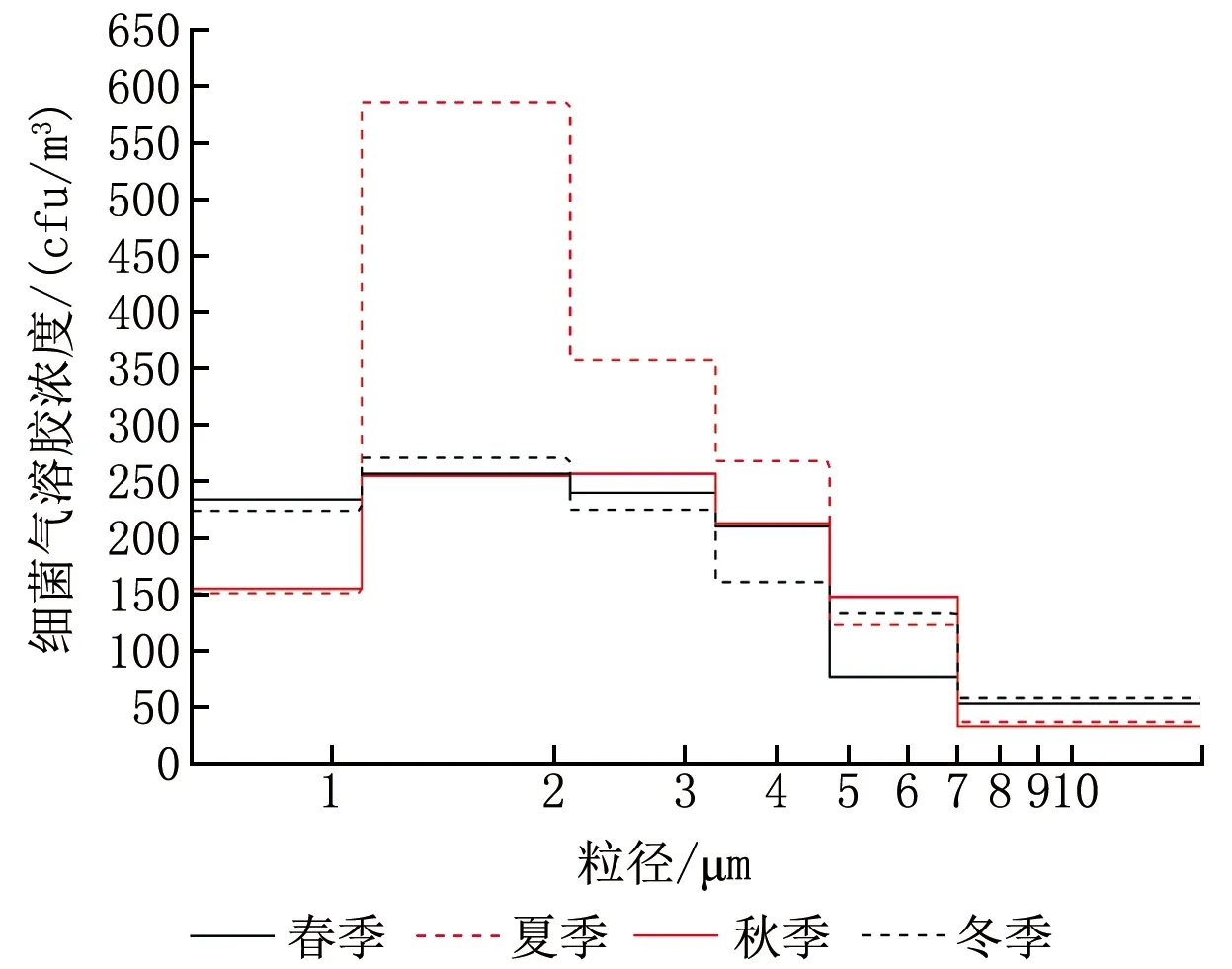

不同季节室外细菌气溶胶浓度粒径分布特性如图3所示。由图3可见,各季节细菌气溶胶浓度粒径均呈单峰分布,春、秋、冬季均为2.1~7.0 μm粒径范围内的分布密度最高,夏季主要集中在1.1~4.7 μm范围内。

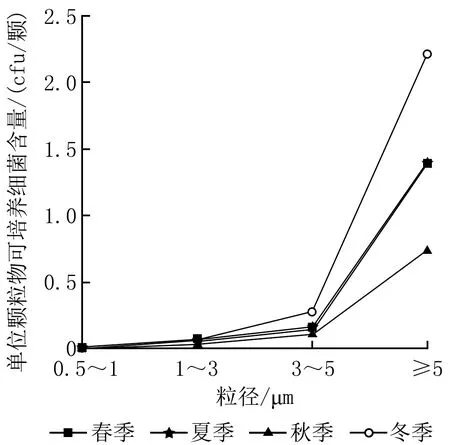

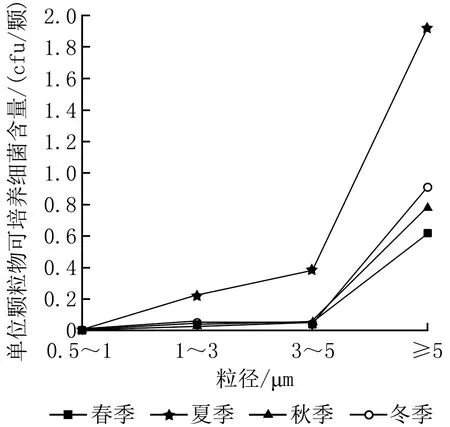

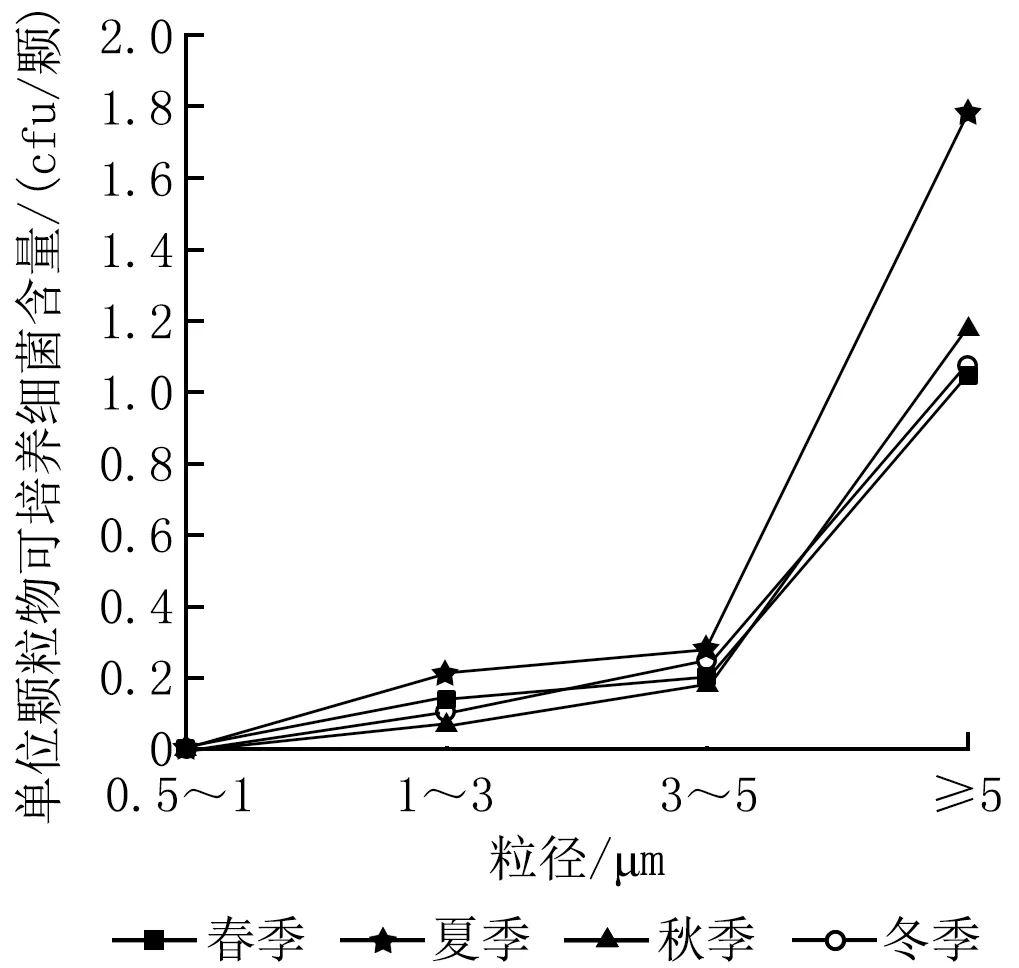

因Andersen采样器与粒子浓度计数仪的有效截留粒径不同,故将细菌气溶胶的粒径分级0.65~1.1 μm、1.1~3.3 μm、3.3~4.7 μm、≥4.7 μm与粒子数浓度的粒径分级0.5~1 μm、1~3 μm、3~5 μm、≥5 μm相对应,以方便评价单位颗粒物可培养细菌气溶胶的含量(如图4所示)。在粒径5 μm以上的颗粒物中细菌气溶胶数量最多,其次依次为3~5 μm、1~3 μm、0.5~1 μm。这主要是因为大颗粒物裸露表面积大,能为细菌生长提供良好的营养物质和生长环境[24]。 春、夏、秋季室外各粒径区间单位颗粒物可培养细菌气溶胶的含量没有显著性差异(P>0.05),而冬季含量总体较高,其中5 μm以上粒径单位颗粒物平均含有2.2个可培养细菌。

图4 不同季节室外各粒径区间单位颗粒物可培养细菌含量

2.2 室内细菌气溶胶

2.2.1浓度水平季节变化特性

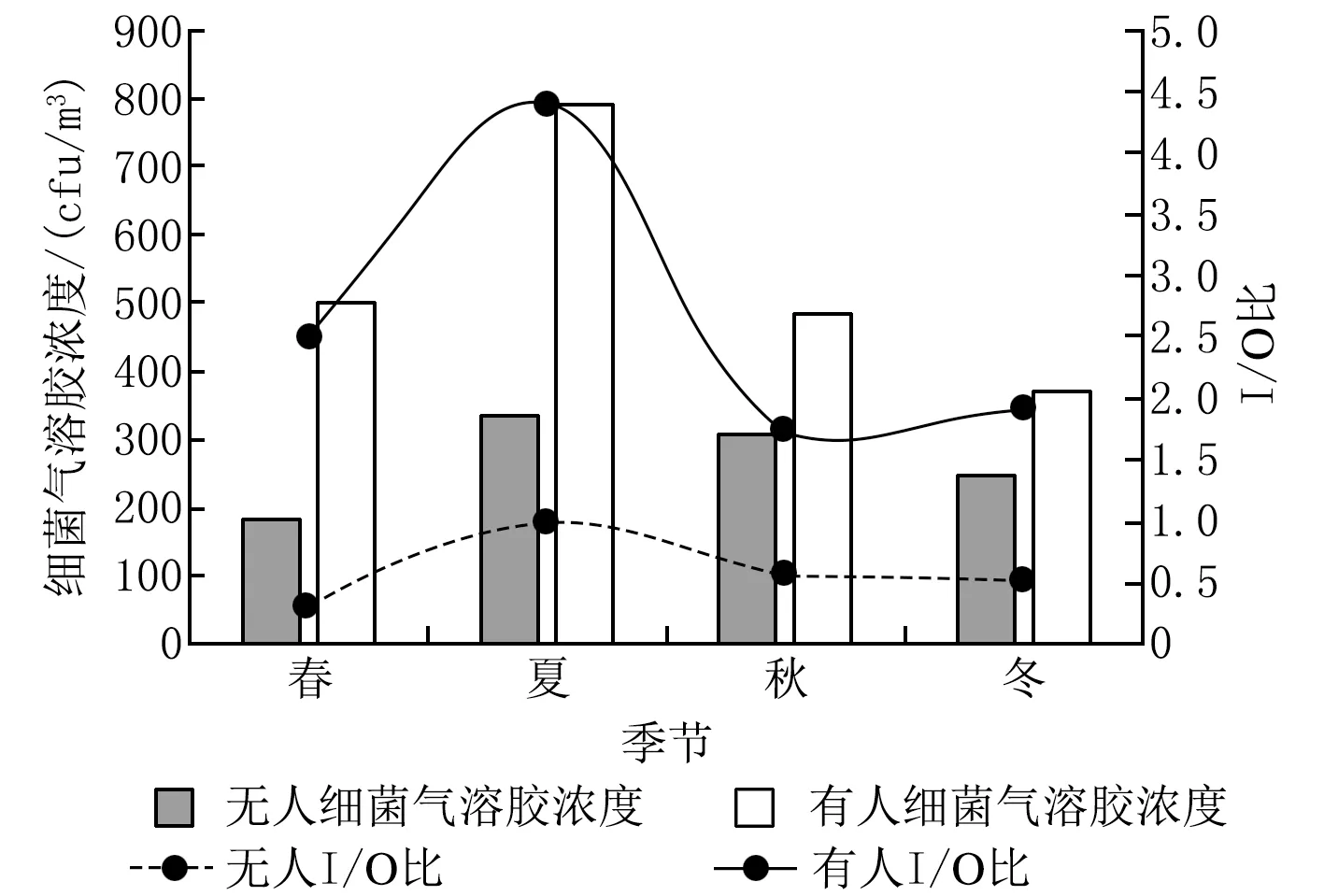

图5反映了教室内无人和有人工况条件下,室内细菌气溶胶平均浓度及I/O比(指室内外细菌气溶胶的浓度比)随季节的变化规律。从图5可见:室内无人工况时,I/O比平均值小于1,表明室内细菌气溶胶主要源自室外,室外细菌气溶胶主要通过门窗缝隙进入室内,该工况下细菌气溶胶浓度为57~664 cfu/m3,季节变化规律不明显(P>0.05),这与Pastuszka等人的研究结果[9]一致;室内有人工况时,I/O比平均值大于1,浓度为无人工况的2~8倍,说明该工况下室内细菌气溶胶主要来源为人体,虽然室内桌椅和墙壁等物体表面及地面的灰尘等可能存在细菌气溶胶污染源,但它们对室内细菌气溶胶浓度的贡献相对较小;夏季室内细菌气溶胶浓度明显高于其他季节,这可能与夏季人体暴露于空气中的皮肤面积相对较大、易出汗、易滋生细菌等因素有关[30];室内有人工况时,细菌气溶胶浓度为230~1 484 cfu/m3。目前国际上尚没有统一的细菌气溶胶浓度限值标准[31],不同国家或组织给出的细菌气溶胶浓度指导值差别较大,最小500 cfu/m3,最大10 000 cfu/m3[32-33]。中国科学院生态中心推荐使用的《空气微生物评价标准》规定,空气中的细菌浓度<1 000 cfu/m3为清洁状态[34]。本文测得的室内细菌气溶胶样本浓度大于1 000 cfu/m3的样本量约占9.1%,且主要分布在夏季。

图5 室内细菌气溶胶浓度及I/O比的季节分布

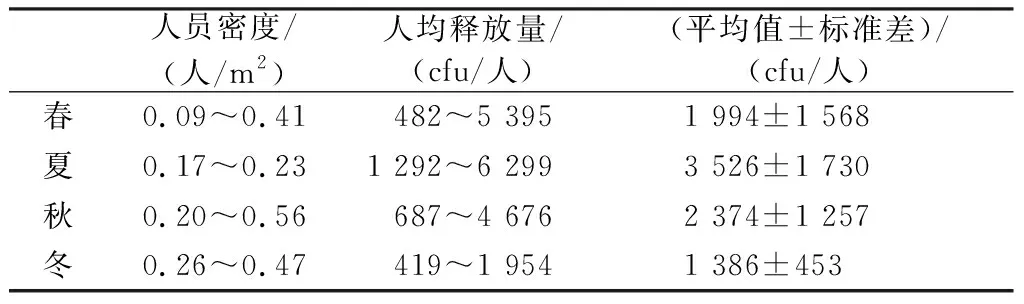

有人工况下室内人员密度和人均贡献细菌气溶胶浓度随季节的变化如表1所示。夏季实测期间,教室内平均人员密度约为0.21人/m2,显著低于春、秋、冬三季(P<0.05),但室内细菌气溶胶浓度较无人工况增幅最大,为278 cfu/m3。春、秋、冬三季教室内人员密度(平均值±标准差)分别为(0.33±0.09)、(0.32±0.12)、(0.30±0.07)人/m2,无季节差异(P>0.05),且约为夏季人员密度的1.5倍,但细菌气溶胶浓度增幅低于夏季,分别为197、230、168 cfu/m3。这主要是由于夏季人体皮肤的暴露面积大且出汗量较大,因此细菌气溶胶增幅较高。经计算,夏季人均可培养细菌气溶胶浓度最高,为3 526 cfu/人,余下依次为秋季(2 374 cfu/人)、春季(1 994 cfu/人)和冬季(1 386 cfu/人)。

表1 室内有人工况人均贡献细菌气溶胶浓度

2.2.2粒径分布特性

不同季节室内无人、有人2种工况下细菌气溶胶粒径浓度占比如图6、7所示。2种工况条件下,室内细菌气溶胶浓度在各粒径范围的百分比均呈偏态分布,在第Ⅴ级百分比最大,且夏季在第Ⅴ级百分比高于其他季节(P<0.05)。郝翠梅发现杭州市居室内空气细菌粒径分布从Ⅰ级到Ⅴ级逐级增加,然后急剧下降,Ⅵ级达到最小[35],与本文研究结果一致。

图6 无人工况细菌气溶胶浓度百分比分布

图7 有人工况细菌气溶胶浓度百分比分布

无人工况下,室内细菌气溶胶可吸入部分无季节性差异(P>0.05),平均占总细菌气溶胶浓度的74%~87%。有人工况下,室内细菌气溶胶可吸入部分呈现季节性差异(P<0.05),在春、夏、秋、冬分别为79.2%、84.9%、78.8%、72.4%。除秋季外,其余3个季节的可吸入部分有人工况较无人工况的占比均下降,这可能是秋季人体携带进室内较多小颗粒细菌气溶胶的缘故。Li等人研究发现室内细菌气溶胶可吸入部分占总细菌气溶胶总数的80%以上[36],与本文研究结果基本一致。但相关研究发现室内细菌气溶胶可吸入部分占总数的50%左右[9, 37]。这意味着,室内人员可能处在较高浓度的微生物暴露水平中。

室内无人、有人工况下细菌气溶胶中值直径如图8所示,无人与有人工况下细菌气溶胶中值直径的范围分别为1.27~1.43 μm、1.37~2.03 μm,无明显的季节变化规律(P>0.05)。

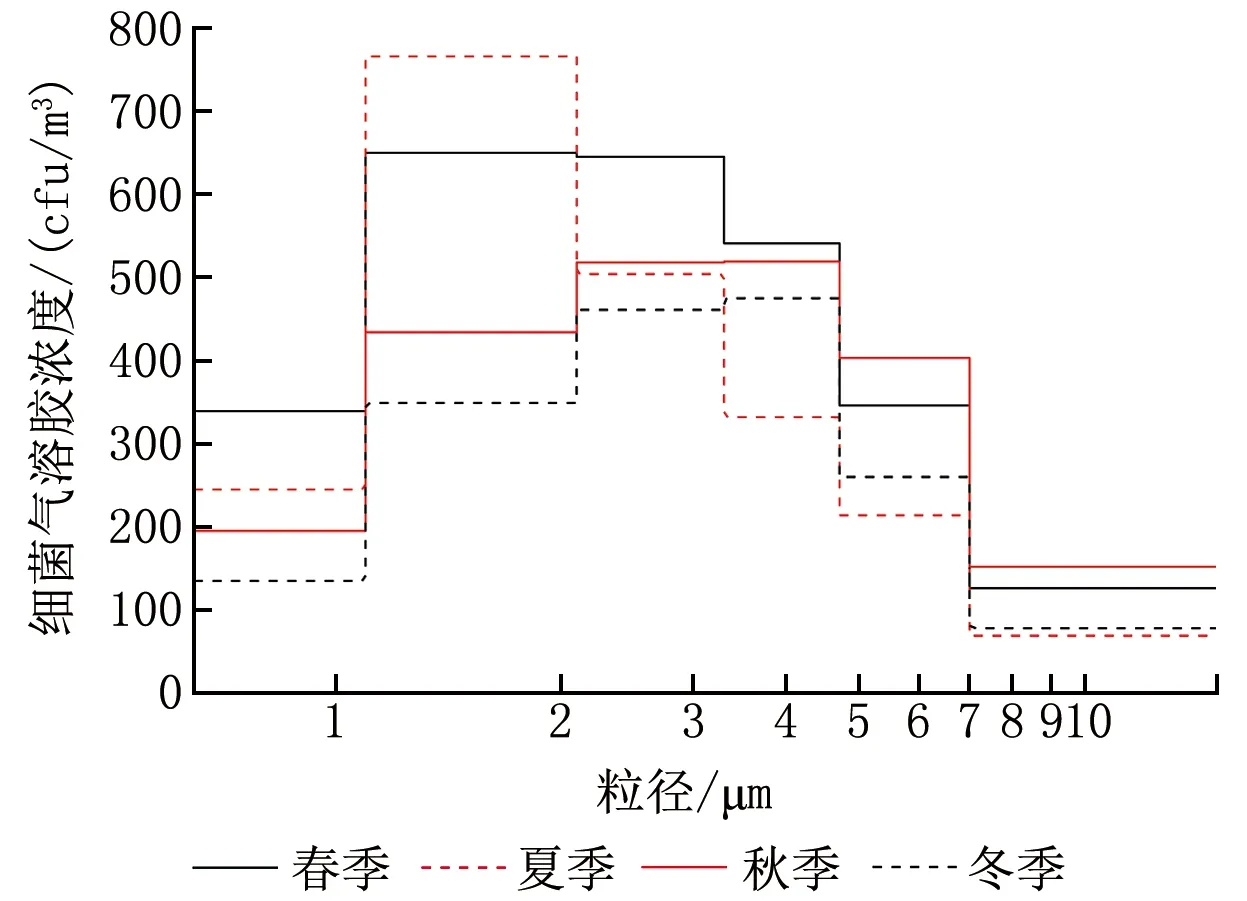

室内无人、有人工况下细菌气溶胶浓度粒径分布特性如图9、10所示。由图9、10可见:无人工况下,春、冬季细菌气溶胶浓度在0.65~3.3 μm粒径范围内分布最密集,夏、秋季在1.1~4.7 μm粒径范围内分布最广;有人工况下,细菌气溶胶浓度在1.1~4.7 μm粒径范围内达到峰值,且各粒径范围内的浓度分布密度均高于无人工况。

图9 无人工况细菌气溶胶浓度粒径分布特性

图10 有人工况细菌气溶胶浓度粒径分布特性

室内单位颗粒物中可培养细菌气溶胶含量同室外一样,在粒径≥5 μm、3~5 μm、1~3 μm、0.5~1 μm范围中依次降低,如图11、12所示,室内不同大小颗粒物中细菌气溶胶含量在不同季节中变化规律不同。

图11 无人工况室内单位颗粒物可培养细菌气溶胶含量

图12 有人工况室内单位颗粒物可培养细菌气溶胶含量

无人工况下,夏季室内可培养细菌气溶胶占比最高(3.47×10-2cfu/颗),其次为春季、秋季(1.89×10-2、1.01×10-2cfu/颗),冬季最低(8.2×10-3cfu/颗),年平均为 2.41×10-2cfu/颗。

有人工况下,春、夏季室内可培养细菌气溶胶占比较高(3.58×10-2、3.32×10-2cfu/颗),冬季、秋季次之(2.51×10-2、1.79×10-2cfu/颗)。夏季在0.5~1 μm粒径范围内的细菌气溶胶含量较无人工况低(P<0.05);秋季在1~3 μm和3~5 μm粒径范围内的细菌气溶胶含量较无人工况高(P<0.05)。

2.3 环境参数对细菌气溶胶浓度的影响

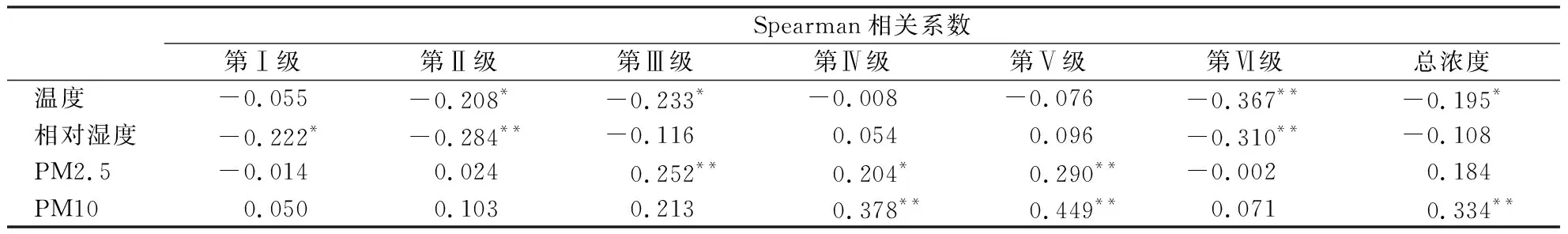

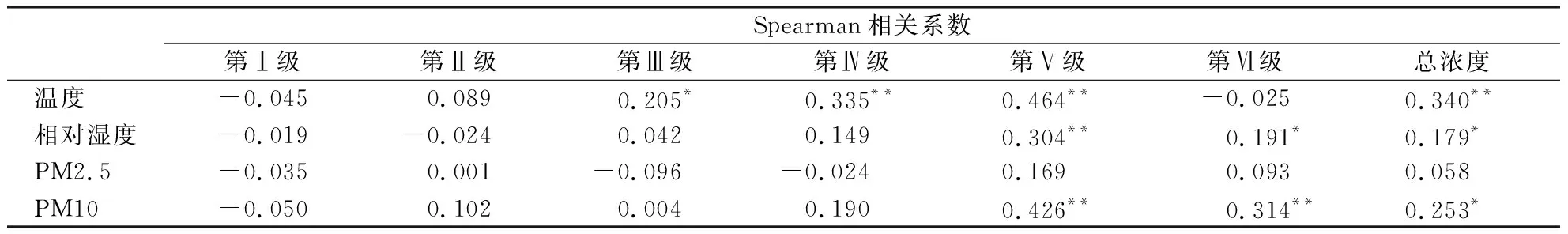

表2和表3分别给出了室外及室内采样点附近的环境参数与细菌气溶胶浓度分布的Spearman相关系数。如表2、3所示,室外细菌气溶胶总浓度与可吸入颗粒物PM10质量浓度有较强的正相关性,与环境温度呈显著负相关。室外温度与相对湿度的变化趋势一致,夏季高、冬季低[38]。室内细菌气溶胶总浓度与室内环境温度、PM10质量浓度有较强的正相关性;从分级浓度中可以看出,室内可吸入颗粒物中细菌气溶胶易受环境温度的影响,而细颗粒物中的细菌气溶胶浓度受环境温度、相对湿度和PM10质量浓度综合影响。

表2 室外环境参数与细菌气溶胶浓度的Spearman相关系数

表3 室内环境参数与细菌气溶胶浓度的Spearman相关系数

3 结论

1) 实测表明,北京地区高校教学楼室外细菌气溶胶浓度范围为7~1 237 cfu/m3,平均最高浓度出现在秋季(326 cfu/m3),最低浓度出现在夏季(201 cfu/m3)。该研究结果与中国科学院生态环境科学研究中心在2003年6月至2004年5月的采样结果相比,平均下降了91%;与2013年在农林科学院大楼的采样结果相比,平均下降了76%。

2) 教室无人工况下,I/O比平均值小于1,细菌气溶胶浓度为57~664 cfu/m3,季节变化不明显;教室内细菌气溶胶浓度主要受室外环境条件影响。

3) 教室上课期间(有人工况),I/O比平均值大于1,细菌气溶胶浓度为230~1 484 cfu/m3,且夏季浓度明显高于其他季节,夏季人均可培养细菌气溶胶浓度最高,为3 526 cfu/人,其余依次为秋、春、冬季,分别为2 374、1 994、1 386 cfu/人;室内细菌气溶胶浓度主要受在室人员影响,细菌气溶胶浓度粒径主要分布在1.1~4.7 μm。

4) 室内细菌气溶胶总浓度与室内环境温度、PM10质量浓度有较强的正相关性;室内可吸入颗粒物中细菌气溶胶易受温度的影响,而细颗粒物中的细菌气溶胶浓度受温度、相对湿度和PM10质量浓度综合影响。