室内致病微生物气溶胶污染与空气消毒净化技术*

北京科技大学 郑雅雯 谢 慧 梁 薇

1 致病微生物与微生物气溶胶

1.1 微生物气溶胶特性

微生物是难以用肉眼观察的一切微小生物的统称[1]。在现代生物学中,将微生物划分为病毒、细菌、真菌、放线菌、立克次氏体、支原体、衣原体、螺旋体八大类。它们通常具有相对表面积大、生物化学转化能力高和生长繁殖快等特点[2]。

根据ISO/DIS 16814《建筑环境设计—室内空气质量—人居环境室内空气质量的表述方法》,微生物污染物分为活性粒子和非活性生物污染物。其中病毒、细菌和真菌是重要的活性粒子,以气溶胶的形式存在或沉积于物体表面[3]。

微生物气溶胶具有以下基本特性[2,4]:1) 来源多,分布广;2) 种类多样;3) 活力易变;4) 三维散播;5) 沉积再生。

1.2 致病微生物种类与传播方式

致病微生物是指能够引起人类、动物和植物感染甚至传染病的微生物。按其结构、化学组成及生活习性等差异可以分为真核细胞型微生物、原核细胞型微生物和非细胞型微生物[5-6]。真菌中的一部分为典型的真核细胞型微生物,绝大多数不致病,且对人类有益,仅有几百余种能引起人类疾病[7-8]。细菌是原核细胞型微生物的典型代表,细菌感染性疾病比较常见,其对抗生素敏感,急性期感染较易治愈。病毒是典型的非细胞型微生物,体积微小、结构简单,一般来说,病毒性感染危险性高于细菌性感染。

传染源、传播途径和易感人群是致病微生物在空气中传播必须具备的3个环节[9]。致病微生物的传播方式有接触传播、飞沫传播、气溶胶传播和尘埃传播等。其中飞沫传播和气溶胶传播是感染风险非常高的传播方式。飞沫的传播距离较短,一般不超过2 m,在飞沫传播过程中,飞沫中的水分会迅速蒸发,造成部分致病微生物的失活或死亡。图1为Bourouiba给出的当时间间隔为20 ms时,由打喷嚏产生的飞沫传播过程的照片[10]。

图1 由打喷嚏产生的飞沫的传播过程[10]

气溶胶是指悬浮在气体介质中的固态或液态颗粒所组成的气态分散系统[11-12]。微生物气溶胶的传播受尘粒直径、密度等因素影响,具有以下特点:气溶胶中病毒、细菌的浓度较雾化前母液的浓度高;可因风向、风速而飘离其原发地区进行长距离传播[13]。

1.3 微生物控制标准

我国空气中微生物的相关标准最早在1995年颁布,2012年增加了空调系统送风在微生物方面的浓度要求。表1~3列出了我国涉及到洁净区的场所和公共场所集中空调卫生标准对微生物的控制指标。

表1 GB 15982—1995《医院消毒卫生标准》洁净区与空调系统微生物标准要求

表2 GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》洁净区与空调系统微生物标准要求

表3 WS 394—2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》洁净区与空调系统微生物标准要求

1.4 微生物气溶胶危害

空调系统对室内空气造成污染的途径主要有3种[14]:1) 系统本身已经被污染物污染,反过来又污染流经机组的空气,并将其送入室内。2) 系统把室外被污染的空气通过新风机组传入室内。3) 被污染的空气经过系统的热湿处理,往复循环。

空调系统因其温度适宜和内部潮湿,为微生物的生长繁殖提供了良好的环境。真菌(可能含有过敏原、毒素和刺激物等)、细菌、过敏原(尘螨、动物毛发和动物皮屑等)和病毒[15]是空调环境微生物气溶胶主要污染物,由此类污染物导致的军团病(legionnaires disease)、病态建筑综合征等病症是暖通行业亟待解决的问题[16]。

微生物气溶胶传播特点与飞沫传播有很大区别,由于气溶胶可进行长距离传播,其会对室内空气造成大范围污染从而污染整个空调系统。因此,对于致病微生物的防护,除了要控制接触传播、飞沫传播,也要控制生物气溶胶传播。

2 消毒净化技术分类与原理

2.1 通风稀释法

建筑的通风方式可分为渗透通风、自然通风和机械通风3种类型[17]。渗透通风是一种无组织的、辅助的通风方式,无法满足室内通风的需要[18];自然通风是传统通风方式[19],采用“穿堂风”等形式,可以使建筑达到10 h-1的换气次数;机械通风依靠风机提供的风压、风量,通过管道和送、排风口将室外新风送到建筑物内部[20-21]。

通风稀释法是最简单的空气净化方法,可有效降低室内空气微生物浓度。有学者针对吸入病毒这一事件建立了概率模型:一次吸入病毒这一事件的概率p是空气中含有病毒的个数和病毒存活与否的函数:p=e-BK(B为常数,一般呼吸情况下取0.01~0.015;K为稀释倍数,是新风量与人的呼吸量之比,人的呼吸量取0.3 m3/h,K=1时p接近于1)。一段时间内接受到病毒的概率P(T)=1-(1-p)T/T0(T为呼吸时间;T0为一次呼吸时间,取0.001 h)。接收到病毒后被感染,使病毒能够繁殖的概率为A,A值因人而异。从该模型中可以看出,去除由主观因素影响的概率值A,应着重控制人体接受病毒的概率。

图2为B值分别取0.010、0.012、0.014、0.015的情况下,300、800、1 500、2 000、5 000、10 000稀释倍数下,接受到病毒的概率随时间的变化。

按照这一估算模型可得到以下结论:1) 吸入气体稀释倍数很小时,接受病毒概率很高;2) 稀释800倍左右时,接受病毒概率随时间延长而增大;3) 稀释倍数越大越安全,10 000倍以上认为安全。

2.2 化学方法

2.2.1气溶胶喷雾法

气溶胶喷雾法是指用气溶胶喷雾器喷出的消毒液对空气或物体表面进行消毒处理,喷雾中雾粒直径10 μm以下者占90%以上。由于所喷雾粒小,浮于空气中易蒸发,可兼备喷雾和熏蒸之效。喷雾时,可使用QPQ-1型喷雾器或产生直径在10 μm以下雾粒的其他喷雾器[22]。适用消毒药物有过氧乙酸、过氧化氢、二氧化氯等。气溶胶喷雾法大多用于终末消毒,终止传染状态后消灭遗留在相关场合的致病微生物。

2.2.2光催化氧化法

光催化氧化法是气体动力学的研究内容,最初在建筑装修领域用于降解挥发性有机化合物VOC。相比于单分子存在的VOC气体,微生物具有多层膜结构,由各种有机分子组成。其降解原理可以归结为一个相似的过程:激发、结合、电子空穴捕捉,以及活性氧化物通过破坏相关化学键从而实现对有机物质的分解[23-24]。该净化方法主要应用于医院、食品加工生产线等需要对微生物严格控制的场合,可与建筑通风系统相结合,也可作为便携净化器,形式较为灵活[24]。

光催化氧化法常用降解手段有3种:1) 氧化呼吸酶抑制生物的呼吸作用;2) 氧化并破坏细胞壁、细胞质膜致使生物半渗透性丧失,使生物失活;3) 破坏生物核酸使其遗传物质的复制和代谢机能受到抑制,以致生物完全失活[23-24]。

适用光催化氧化净化法的化学材料有二氧化钛、氧化锌、硫化镉和三氧化钨等。

2.2.3臭氧消毒净化法

臭氧是化学实验室常用的强氧化剂,具有广谱灭活微生物的作用且灭活迅速[25]。臭氧消毒法是指用臭氧发生器发生的臭氧对空气进行消毒净化处理。该净化方法可有效缓解直接蒸发冷却式空调循环冷却水系统中菌藻滋生、腐蚀和结垢等问题[26]。

臭氧消毒灭菌过程属于生物化学氧化反应。净化原理有3种:1) 氧化分解微生物内部合成葡萄糖所需的酶,使其灭活死亡;2) 破坏微生物细胞器的DNA(脱氧核糖核酸)或RNA(核糖核酸),破坏其新陈代谢系统使微生物死亡;3) 穿透细胞膜组织,作用于外膜的脂蛋白和内部的脂多糖,使细菌发生通透性畸变而溶解死亡。

虽然臭氧可对绝大多数微生物进行灭活,但由于其强氧化性,臭氧对多种物品有损坏作用,浓度越高损害越重。除此之外,臭氧还对人体有强刺激作用,会引起肺水肿和哮喘等病症,应慎用此种净化手段。

2.2.4等离子体消毒净化法

等离子体是指高度电离的气体云,由气体在加热或强电磁场作用下电离而产生,主要由电子、离子、原子、分子、活性自由基及射线等组成,是固、液、气三态以外的新的物质聚集态[27]。因其正电荷总数和负电荷总数在数值上相等,所以称其为等离子体。

等离子体的发生方法有放电法、射线辐照法、电离法和激光法等。等离子体杀菌消毒原理为其自体包含活性氧原子、氧分子且可产生辐射,与微生物的细胞膜、DNA及蛋白质产生物理-化学反应使其发生变性或被高速粒子击穿而失活[28]。

等离子体消毒净化法并不是单纯的化学反应,由于等离子体发生方法不同,消毒净化类型也不同,是一种综合性强且普适性强的空气净化方法。该净化技术能在有人的场合持续消毒灭菌,可在手术过程中有效地控制细菌总数[29]。

2.3 物理方法

2.3.1过滤除菌法

过滤除菌法利用物理阻留的方法将空气中的微生物粒子和其他各种尘埃粒子除去,以达到无菌目的。过滤除菌法是世界卫生组织比较推荐的、较为有效的净化方法,组合式空调机组通常设有专门的过滤段对颗粒物进行阻隔。

过滤除菌原理[30]有3种:1) 惯性撞击截留。含有微生物气溶胶的空气通过滤层时,空气流仅能从滤料纤维的间隙通过,由于纤维作用,迫使气流连续不断地改变运动方向与速度。由于微生物颗粒的惯性大于空气,因而当空气流遇阻而绕道前进时,微生物颗粒不能及时变向,撞击并被截留。2) 布朗扩散截留。当空气通过过滤层时,直径很小的气溶胶微粒在缓慢流动的气流中会有明显的布朗运动,促使微粒和滤料纤维接触并且被捕集。3) 重力沉降捕集。空气中较大的悬浮颗粒由于重力作用可沉积在滤料纤维表面而被除去。

2.3.2高压静电吸附法

高压静电吸附法通过高压静电装置产生的静电对空气中的微生物载体颗粒进行击沉滑落后再利用某些有吸附能力的物质对微生物载体颗粒进行吸附,以达到除菌消毒的目的。该净化方法是静电净化法与吸附净化法的结合,多用于组合式空调机组粗效过滤段后,可同时消除气态污染物和颗粒污染物[31]。

高压静电装置产生的静电场在低于电位几千至几万V的情况下,放电极金属丝发生电晕放电,产生大量的供气溶胶粒子荷电用的气体粒子,然后致使微尘细菌荷电、飘尘迁移、极板沉积,达到除尘除菌的目的。

2.3.3紫外线照射法

紫外线杀菌消毒利用适当波长的紫外线破坏微生物机体细胞中的DNA或RNA的分子结构,造成生长性细胞死亡和(或)再生性细胞死亡,从而达到杀菌消毒的效果[32-33]。由于紫外线易对人体产生负面影响,该方法在暖通空调领域应用并不多,一般选择在空气处理机组或风管内设置紫外线除菌装置来达到消毒效果[34]。

根据产生生物效应不同,紫外线划分为A、B、C 3个波段,C波段(UV-C)被称为消毒紫外线,其波长范围为100~290 nm,微生物细胞中的核酸、嘌呤、嘧啶及蛋白质等物质对波长253.7 nm紫外线吸收能力很强。经过紫外线的照射,空气中微生物细胞体内相邻2个胸腺嘧啶分子间容易形成二聚体,破坏体内DNA复制和蛋白质合成,干扰微生物的繁殖,使其失活[35-36]。

2.3.4激光照射法

原子中的电子吸收能量后从低能级跃迁到高能级,再从高能级回落到低能级的时候,以光子的形式放出的能量成为激光[37]。激光照射消毒装置可装于空调系统风管中,对空气进行净化[38]。

激光能量高度集中,杀菌指向性强,对细菌、病毒等微生物组织破坏的机理有3种:1) 光致热作用。光热催化导致细胞组织分裂,光化学效应导致生物体发生分解反应等使细菌死亡。2) 化学作用。引起细胞分子化学键的断裂、催化作用或生成游离基团,使微生物死亡。3) 冲击效应。将微生物压缩变形以至破裂。

2.3.5微波辐射法

微波是一种电磁波,消毒中常用的频率为(915±25)MHz及(2 450±50)MHz。目前对微波消毒的主要观点包括微波的热效应(由分子热运动产生的效应)和非热效应(没有明显温度变化或者温度处于亚致死温度时,细胞发生的生理、生化和功能上的变化)[39-40]。该净化方法可通过在风管中增设微波磁控管,对空调系统风管中送回风进行消毒[41]。

现有研究发现,单纯热效应或非热效应都不能解释微波的消毒特性,微波快速广谱的消毒作用是由复杂的综合因素作用的结果。微波辐射杀菌消毒的综合效应机理有3种:1) 微波的快速穿透作用和直接使分子内部摩擦产热,分子内部持续高温干扰其生存环境而灭活;2) 微波的场效应,生物体处于微波场中,微生物受到冲击和震荡,破坏细胞外层结构,细胞通透性增加,破坏细胞内外物质平衡,出现细胞质崩解融合致使微生物死亡;3) 量子效应,微波场中量子效应主要是激发水分子产生过氧化氢和其他自由基,形成细胞毒作用,这种作用可使细胞内各种蛋白酶、核酸等遭到破坏[40]。

2.3.6抑菌涂层法

空调的蒸发器、接水盘滤网都是容易滋生细菌霉菌的部位,为了抑制细菌霉菌的滋生可在这些部件上加涂抑菌材料,抑菌涂层是常用的抑菌手段。

常见抑菌涂层材料为Ag+,其抑菌机理是其接触微生物后,导致微生物的蛋白质遭到破坏,干扰遗传物质的合成从而造成微生物死亡。其接触原理基于电吸附,微生物细胞含有负电荷,抑菌材料带有正电荷。除此之外,Ag+具有较强的氧化性,微生物被灭活后会从其体内游离释放出,继续与其他微生物体产生氧化反应再度除菌消毒,周而复始地产生净化作用[42-44]。

3 典型消毒净化技术微生物灭活效果比较

在实际消毒净化环境中,微生物的灭活效果使用消亡率来评估,消亡率是微生物自然衰亡和消毒净化处理中灭活综合效果的体现。根据《消毒技术规范》(2002年版)第2.1.3.5项:消亡率等于消毒前样本平均菌数与消毒后样本平均菌数的差值除以消毒前样本平均菌数。

从文献[11,45-48]中总结数据并进行处理,不同净化技术灭活效果评估如图3所示。

注:折线由各技术平均灭活率散点组成。图3 典型空气净化技术灭活效果评估

平均消亡率越高代表此种空气净化手段越有效;消亡率越集中,代表手段越稳定。从图3可看出:气溶胶喷雾法、臭氧消毒净化法、等离子体消毒净化法和过滤除菌法消亡率较高;激光照射法工作效果最稳定。选择空气净化方法时应结合实际情况重点考虑手段的有效性,同时辅以参考各种技术的稳定性。

4 空气净化设备在空调系统中的应用

目前对通风空调机组及其系统微生物有3种控制方法:第一种方法称为“做减法”,通过控制或消除空调机组及其系统的积尘与积水,从而在源头上控制微生物污染物;第二种方法称为“做加法”,通过在通风空调机组及其系统内增加空气过滤装置或动态消毒杀菌装置,对系统内的微生物载体进行过滤或使微生物灭活;第三种方法是常规的清洗消毒[49]。其中第一、二种方法需要使用专业的空气净化设备。

4.1 过滤、吸附类设备

4.1.1过滤设备

过滤类净化装置属于被动净化装置,是空调系统中应用最广泛的净化装置,需用风机将空气抽入设备,通过内置的滤料过滤空气。滤料主要分为颗粒物滤料和有机物滤料。颗粒物滤料又分为粗效滤料、中效滤料和高效滤料。高效微粒空气过滤器(HEPA)是针对过滤粉尘等颗粒物最常用的过滤器;活性炭滤料是去除气态污染物最有效的过滤器。过滤器一般安装在新风口、回风口处[47,50]。

研究表明,在空调系统中,有80%以上的微生物、颗粒物来自回风[51],应采用过滤设备,控制通过回风口和新风口进入空调内部的尘菌数。根据计算[52],当新、回风口处的过滤器对微生物的计数阻留率达到90%以上、对颗粒物的计重阻留率达到95%以上时,才能有效控制整个系统的清洁度,才能从空调角度最大程度地控制室内致病微生物气溶胶的污染。当这种高阻留率过滤器用于回风口时,必须具有不大于20 Pa的初阻力,才不会影响风机盘管的正常工作。为满足阻留率要求且保证空调系统各设备的正常运行,选择过滤设备时既要考虑过滤效率,也要兼顾设备阻力[53]。

4.1.2电子吸附设备

电子空气净化设备属于吸附类净化装置,是一种主动式净化装置,设备内没有滤料,摆脱了风机与滤料的限制,此类设备一般与等离子发生器配合安装在回风口或风管中[50-51]。目前有研究人员研制出改良的电子空气净化设备,将脉冲宽度调制(PWM)技术引入该设备中,用于室内致病微生物气溶胶的控制[54]。

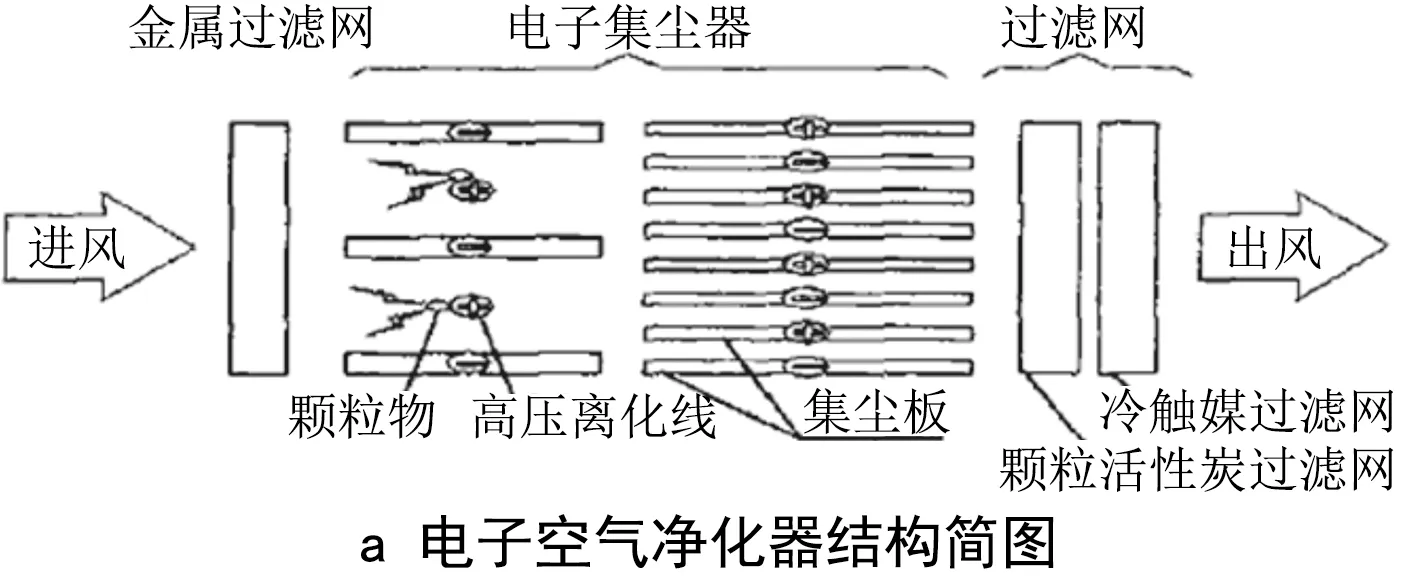

电子空气净化器以高压静电吸附为主要技术手段,融合其他空气净化技术,吸附和分解催化微生物气溶胶[54]。该设备的核心部件是集尘器,设备的设计为图4a所示的两段式,电离发生器为一组平行且等距的板式接地电极,电极之间布有由特定直径的钼丝制成的离化线。当离化线加上直流正电压后即可在钼丝附近形成强电场,空气中的自由电子从电场中获得足够的能量与气体分子激烈碰撞形成碰撞电离,电子移向离化丝导线并在导线上中和,同时带正电荷的离子在电场的作用下做有规则的运动,遇到中性微粒便附着其上使微粒带正电。带正电荷的离子通过带有负电荷的集尘板时,在异性电荷相吸的作用下被吸附在集尘板上,微粒运动轨迹参见图4b。细菌、病毒等微生物附着在颗粒物表面,通过高压静电击穿细胞壁、破坏细胞质等原理灭活。

4.1.3设备比较

普通过滤设备的优点是安全稳定,缺点是风阻高,影响空调制热与制冷效果;低阻过滤设备在此基础上解决了阻力影响空调效果的缺点。普通吸附设备的优点是能在不影响系统风量的前提下高效地去除空气中的气溶胶,有效去除细菌、病毒生存的载体且对环境没有副作用,缺点是工作不稳定;引入PWM技术的电子吸附设备改善了普通吸附设备的缺点,也是比较可靠的空气净化设备。

设备的工作阻力是衡量过滤、吸附类设备性能的重要参数。阻力的差异由各设备过滤机理和结构不同而导致,其变化将直接影响气体流通是否通畅进而影响设备的净化效果。从之前的研究者做过的实验来看:普通过滤设备的阻力在相同风量和容尘量的条件下远高于低阻过滤设备和电子吸附净化设备;随着风速的增大,普通过滤设备的阻力增加幅度很大,低阻过滤设备和电子吸附净化设备的阻力变化相对缓慢。

除降低工作阻力外,设备还需要有良好的稳定性。针对普通吸附设备,引入了PWM技术,该技术通过对脉冲宽度的调节,保持了电源工作电压稳定和恒流,不受外界条件和内部环境变化的影响。与普通吸附设备相比,改良的净化设备保证了工作稳定性,提高了空气净化效率。

4.2 辐射、照射类设备

4.2.1设备特点

辐射、照射类设备属于主动式净化设备,有效、主动沿各种角度输出不同频率的电磁波,对室内各处进行净化。目前此类设备在空调系统中的应用与过滤、吸附类净化设备相比并不广泛。

紫外线除菌设备、微波辐射设备、激光照射设备都是已经在现有空调系统中试验过的净化设备[55]。辐射、照射类设备的优点是一定时间内除菌均匀彻底,缺点是除菌效果持续时间有限,可能会产生二次污染,对人体产生伤害[56-58]。

4.2.2典型照射类设备

紫外线除菌装置[35]是典型的照射类杀菌装置。对紫外线除菌装置来说,虽然近年来对其研究取得了比较大的进展,但是仍然没有统一的紫外线消毒设计规范。在通风空调系统中,通常将紫外线除菌装置设置在空气处理机组或风道内,对系统表面和流经的空气进行消毒。紫外线除菌在理论上可行,但对其设计依赖于紫外线灯制造商给出的工作性能参数和设计者的经验,与此同时还需考虑紫外线消毒的适宜温度和湿度。有资料显示,紫外线仅在20~40 ℃、相对湿度低于80%、空气含尘浓度较低的工况下才有较明显的消毒效果,在整个空调系统中难以保证其高效杀菌条件,再加上紫外线除菌装置难以避免对其他设备和人体产生负面影响,大规模投入使用还需要很长一段时间。

4.2.3典型辐射类装置

微波辐射除菌装置是典型的辐射类杀菌装置[42]。微波辐射设备需将微波灭活装置与过滤装置结合起来,通过在风管中增设微波磁控管而形成微波消毒腔。微波消毒腔结构如图5所示。微波磁控管在腔体侧面发射出的微波直接辐射到滤料表面,将滤料表面过滤下来的微生物灭活。微波辐射设备会对人体产生较大负面作用,因此在设计和使用过程中应该将微波防泄漏作为重点注意的问题。

1.微波磁控管;2.金属通风网;3.无纺布滤料;4.腔体钢板。图5 微波消毒腔结构[47]

5 结语

气溶胶传播是感染致病微生物风险非常高的传播方式。由于微生物气溶胶具有存活时间长、可随空气流动进行长距离传播等特点,其会通过空调系统对室内空气造成污染从而加重疫情。对于致病微生物的防护,既要对飞沫传播进行控制,也要对气溶胶传播进行控制。

我国对微生物气溶胶控制的相关标准主要针对细菌,未涉及真菌、病毒等其他种类,今后可将制定更完善、更全面的控制标准作为研讨任务之一。

空气净化消毒技术不同,灭活效果也不同;空气消毒净化设备不同,设备特点与适用场合也不同。在选择净化技术或净化设备时,要结合实际问题具体分析,合理选择净化设备,有效采取净化措施,对室内微生物气溶胶进行控制。

——电袋滤料选型