三江流域赫哲族鱼皮艺术探赜及其审美意蕴研究

文 杨 眉

赫哲族自古以来繁衍生息于中国东北部边疆地区,多聚居于黑龙江、松花江和乌苏里江的三江流域,以渔猎民族著称,他们将渔猎过程中的“副产品”鱼皮、兽皮和桦树皮等自然材料加以利用,通过漫长的生活实践和艺术创造,形成了鱼皮、狍皮和桦树皮等民间工艺形式,其中鱼皮艺术以其独特的艺术特点,更是成为赫哲族民族文化的典型标识,2006年“赫哲族鱼皮制作技艺”已被列为第一批国家级非物质文化遗产。可以说,古老的鱼皮艺术经历了赫哲族的历史与时代变迁,体现了赫哲人所处生活的环境之实,展露出赫哲人所在自然的境况之美,更见证了赫哲族的文化艺术发展,是中华文明的灿烂一笔,是中国传统民间工艺体系的重要组成部分。因此,本文对于赫哲族鱼皮艺术工艺流程及艺术种类的系统剖析,将是厘清赫哲族文化艺术特征的必要途径;与此同时,本文基于赫哲族鱼皮艺术审美意蕴的寻根探赜,将对完善我国少数民族民间工艺理论体系提供有益思考,亦有助于少数民族艺术文化的传承与保护,更是促进各民族间艺术文化交流,加强民族认同感、传承民族精神、增强新时代文化自信的有效途径。

一、赫哲族鱼皮艺术的源起

关于赫哲族的记载,早在《山海经·海外东经》中便有表述:“玄股之国在其北,其为人,衣鱼食鸥,使两鸟夹之。”其中所谓的“衣鱼食鸥”,东晋郭璞注云“以鱼皮为衣也”[1],清代张缙彦在《宁古塔山水记》中也记载有:“鱼皮部落,食鱼为生,不种五谷,以鱼皮为衣,暖如牛皮”[2],都描述了赫哲族先人的渔猎文化生活。古人有云:“相沿成风,相染成俗。”在这种不事农耕、主以渔猎的生活境况下,赫哲族鱼皮工艺应运而生,并逐渐发展成为赫哲人民物质、精神生活的流动符号和典型标志。

由赫哲族人创造并世代传承、延续至今的赫哲族鱼皮艺术是以天然鱼皮为载体的民间工艺形式,并包含一系列复杂的制作工艺流程。鱼皮艺术制品涉及的种类也较为广泛,从初期的鱼皮衣物、生活工具、祭祀服饰、宗教用具等,到现当代的鱼皮镂刻、鱼皮粘贴等工艺制品。因此,本文紧扣赫哲族历史发展脉络,对其鱼皮工艺流程进行全面梳理,并在此基础上将赫哲鱼皮艺术以其实用功能、祭祀功能和审美功能等效用进行分类,进而探寻赫哲族鱼皮艺术的审美领域,剖析赫哲族鱼皮艺术的审美意蕴。

二、赫哲族鱼皮艺术的工艺流程

赫哲族鱼皮艺术脱胎于赫哲人的渔猎生活,同时,赫哲人的生活实际也使赫哲族鱼皮制作技艺世代流传。初期的鱼皮制品大多是赫哲族人的生活、祭祀用品,少有纯粹审美意义上的鱼皮工艺制品。由此可见,赫哲族鱼皮艺术由于其实用性的本体特质,决定了每一道鱼皮制作工艺流程对鱼皮艺术研究的深刻意义和重要价值。赫哲先民经过长期的生活实践、摸索、尝试和总结,已然形成了一套较为完备的工艺流程,其主要可分为选料、剥皮、晾干、鞣制与熟化、缝绣与剪刻、染色与装饰等六个步骤。

(一)鱼皮选料

在长期的生活实践中,赫哲人积累了丰富的选料经验,因地制宜地选用本地丰富的冷水鱼类鱼皮作为原材料,如大马哈鱼、鲟鳇鱼、鲤鱼、草根鱼、怀头鱼、鲇鱼、鲢鱼等几十种,都可用来制作鱼皮艺术制品。他们根据各鱼种皮质特点的不同制作不同用途的鱼皮制品,鱼皮的薄厚、软硬、鳞纹、色泽等都是选料时参考的重要因素,如大马哈鱼皮、鳇鱼皮、鲤鱼皮、白鱼皮等通常被选择用来制作衣袍;怀头鱼皮、哲罗鱼皮、狗鱼鱼皮等多用于鱼皮套裤;怀头鱼皮、哲罗鱼皮、细鳞鱼皮经过熟化可制作冬季的鱼皮靰鞡鞋;而夏季穿用的靰鞡鞋,因需要具备防水防湿的功用所以要采用未经熟化的鳇鱼皮制作。

(二)剥离鱼皮

剥离鱼皮,是选好鱼材后的首道工序,由于剥离鱼皮的完整性将会影响到后期成品的制作效果,因此需要操作者具有一定的经验和技巧。剥离时首先将整条不刮鳞的鱼用刃器(早期为木制小刀,现代多用钢刀)在头身相接处横向划一周,再顺着鱼腹竖向划剥,这种划剥技术性要求极高,须只穿透鱼皮,而又不刺入鱼肉;然后把木刮刀伸进皮肉之间,从头身相接处到尾鳍之前,顺次划剥;最后将两侧的鱼皮一同沿鱼脊背从头至尾撕下来,便可以剥离出一整张带鳞的完整鱼皮。

(三)晾干鱼皮

经过完整剥离的鱼皮,晾干之后才可进行后续步骤。晾干过程不能一味地追求鱼皮干燥的速度,而是要让鱼皮脱水而又不失韧性。通常方法是把剥下来的整张鱼皮一张张分别展开绷紧后再用木钉钉在屋内墙上阴干,或将鱼皮贴在自家院落的桦皮栅栏或仓房围墙的阴凉通风处晾干,如果是冬天就在火堆旁慢慢烘干。

(四)鞣制与熟化

鱼皮的鞣制与熟化,是整个制作流程较为复杂繁复的工序,且经历了漫长而渐进的发展过程,制作时还会用到赫哲族鱼皮工艺中流传已久的两种技艺绝活“熟制鱼皮绝技”和“整理鱼皮绝技”。早期,熟制鱼皮是用木槌和木砧(赫哲语称“空库”和“亥日根”),将晾干的单张鱼皮叠放在木砧上用木槌或木砧捶打,捶打过程中鱼鳞自然脱落使鱼皮逐渐变软,随后再将大马哈鱼子或鱼肝泡软捣碎涂在鱼皮里面,并用双手把它卷起揉成棉布状,最后再用皮梳梳理鱼皮即为完成。但由于“空库”和“亥日根”熟皮很慢,且劳动强度大、效率低,一次只能鞣制一张鱼皮。后期赫哲人通过实践改进,开始采用更先进的熟皮工具木铡刀,木铡刀的杠杆力的作用能够减轻劳动强度,提高效率,一次可以鞣制四至五张鱼皮。用木铡刀熟制鱼皮时,两人分坐在木铡刀两端,一人负责将鱼皮卷在铡床上固定,另一人负责在另一端用铡刀铡压。在铡压过程中,将几张鱼皮卷在一起,并在鱼皮之间撒上一层玉米面以吸收鱼皮上的油脂和鱼腥味,并要确保鱼皮卷的各面都被铡压到,使之受热和熟制均匀,这样熟好一卷鱼皮需要两至三个小时。

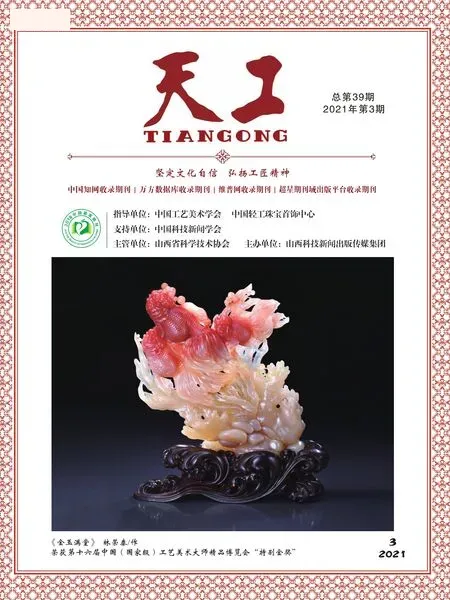

《远古的声音》鱼皮镂刻组画 杨眉/作

(五)缝绣与剪刻

缝绣与剪刻是鱼皮工艺成型的重要工序,鞣制熟化后的鱼皮根据要制成的艺术品类来选择缝绣或剪刻的方法进行制作。如传统的鱼皮衣物、祭祀用具多采用缝绣工艺,而现代的鱼皮镂刻、粘贴制品多采用剪刻的工艺方法。

其一,在使用缝绣工艺时,首先要根据鱼皮的花纹走向、颜色深浅,将数张鱼皮拼连成大张(或裁剪、镂刻成小块);然后根据穿用者的性别、身材(或是鱼皮用品的种类)剪裁成片;最后缝合成衣、成具。鱼皮缝绣中既有传统剪、镂、雕刻技艺,又与手工缝绣中使用的平针法、点绣法、两针法、三角针法、堆针法、打结法、直拉针法等特色针法相结合,缝绣出的工艺制品具有装饰性的美感,缝制鱼皮所用的线最早是用鱼皮线,鱼皮线的制作则是采用了鱼皮技艺绝活中的“皮线制作技艺”,需要用到鱼皮、狗鱼肝、大马哈鱼籽等原料,再结合一系列繁复工序制成,遗憾的是传统手工鱼皮线目前已无实物遗存,其制作过程中的许多技法都已失传。

其二,在使用剪刻工艺时,首先要选择外部轮廓较为完整的鱼皮,先将鱼皮上的杂乱纤维、不整齐的边角加以清整和处理,然后将鱼鳍部位的开缝缝连起来,再以刀代笔在鱼皮面上进行镂刻,剪制图案。

(六)染色与装饰

染色与装饰是在缝绣与剪刻步骤后的艺术再加工过程,也是鱼皮工艺制作的最后一道工序。

鱼皮染色曾是赫哲族传统的独门绝技,但目前已经找不到相关史料的记载,根据老艺人们的讲述得知,其主要是采用带有天然色泽的植物的花、叶或茎秆等将天然剥离晾干的鱼皮原料染制而成,例如映山红、大芍药、兰草、苦菜花等色泽鲜艳的花草,都是可以选用的染料。制作方法是将其花瓣采摘回来后,取汁液,然后勾兑大马哈鱼籽捣匀,进行涂染,经过此方法染成的鱼皮制品色彩鲜艳,且百年不易褪色。但目前普遍采用工业颜料进行浸泡蒸煮的染色方法,关于鱼皮染色绝技的具体配比、着色技艺现已失传。

鱼皮装饰是赫哲人聪明智慧和艺术创作能力的有力展现,主要是为了鱼皮衣物、鱼皮用具的美化。鱼皮上的装饰大体分为三种形式:一是绲边或镶边,二是缉缝装饰纹样或图案,三是缀饰挂件。绲边和镶边一般是用带颜色的鱼皮、棉布或绸缎;缉缝装饰纹样或图案,即是把各种纹饰诸如赫哲人的崇拜图腾等图案缉缝在鱼皮衣、鱼皮用具上;缀挂饰物则是利用贝壳、铜铃、中国古钱及其他金属物进行的立体、动感的装饰手段。[3]

经过最后一道染色与装饰的工序,可以大大增强鱼皮工艺制品的审美趣味,同时这些充满民族特色的原始图腾纹样也充分体现出赫哲族先人崇尚自然、信仰万物有灵的丰富精神世界。

三、赫哲族鱼皮艺术的艺术种类

前文所述,赫哲族鱼皮艺术脱胎于赫哲先人的渔猎生活背景,是为了满足人们的生活需要应运而生的,赫哲人创造性地取材于自然,将北方冷水鱼类剥皮晾干后,再在鱼皮材料上进行缝绣和剪刻、染色和装饰等一系列工序,最终将天赋华彩的鱼皮材料做成各类衣物、生活和祭祀用具等,经过赫哲人长期的生产实践和艺术创造,这些品类、功能各异的鱼皮工艺制品成为赫哲族文化历史发展的主要载体和艺术传承的审美主体,以不同的角度展现出赫哲人的智慧与审美创造,因此,下文从使用功能的角度,对其艺术种类进行全面系统梳理,以期探寻赫哲族民族艺术的文化特征和发掘赫哲族鱼皮艺术的审美特征。

(一)赫哲族鱼皮衣物、生活用具

赫哲族鱼皮工艺现如今已列入国家级非物质文化遗产目录,成为濒危的民族绝技,但这种绝技在早期赫哲族人的生活中却处处可见。赫哲人运用独特的生存智慧将鱼皮制作成各类衣物、生活用具,大到鱼皮衣、鱼皮船帆,小到鱼皮烟荷包、火镰袋、曲棍球等,以满足生活需求。在这其中,最具典型的代表是鱼皮衣。

鱼皮衣在赫哲语中被称为“乌提库”,早期并没有文字记载,直到清代《皇清职贡图》才有图文记载。后经现代赫哲族研究学者推测出鱼皮衣的发展演变,主要分为四种形制:不经裁缝的原始披围式→简单裁缝的初级直筒式→略加修饰的传统实用式→染色缀纹的穿饰兼用式。不同的形制款式配置以不同的功能,包括长袍、上衣、短衫、坎肩、裤子等。此外,在鱼皮衣上通常还装饰有体现赫哲族文化艺术风格的图案纹样,在鱼皮衣的装饰方面,赫哲人也将他们的民族艺术孕育其中,包括自然元素图案(如云纹、水纹、螺旋纹等曲线纹饰图案)、萨满图案(如萨满文化中写意性较强的各类动物、生命树等图案)、动物纹图案(如鹿、海东青等各类常见动物和龙、双头鸟等神话动物图案)等几何线条结构构成的曲线图案。

在相当长的历史时期里,鱼皮衣制作是赫哲人(更多是赫哲女性)必须掌握的生活技能,但后期随着历史的发展进步,遵循用进废退的道理,丝绸、布匹的衣物渐次取代了鱼皮衣,棉线代替了鱼皮线,涂染的颜料也从天然的花草植物的自然涂抹发展到了化学颜料的应用,部分失去使用价值的传统鱼皮手工技艺逐渐发生了流变,很多原始的传统绝技失传。至20世纪40年代穿鱼皮衣的人已经很少了,60年代鱼皮衣作为实用品退出了历史舞台,目前能够完全按照传统工艺系统制作鱼皮衣的工艺匠人已寥寥无几。

(二)赫哲族萨满服饰、宗教用具

鱼皮制品除了满足了赫哲人的日常生活所需之外,在赫哲族的祭祀活动中也处处可见,萨满文化融入赫哲族人生活的各个方面[4]。赫哲人每逢捕鱼、狩猎或是重要的传统节日,如河灯节、乌日贡节等,都要举行祭祀活动,以祈求风调雨顺。这些在祭祀活动中使用的服饰和用品,大部分都是用鱼皮制作的。在这些服饰和用品的装饰方面,他们把动物的动势以图案的样式记录下来作为装饰,展露出对自然的崇敬,每一种动物图腾的背后都有着独特意义。但随着社会的进步和科学知识的普及,赫哲人的萨满服饰和用品逐渐失去了使用价值,慢慢地淡出了人们的视野。

(三)赫哲族镂刻、粘贴工艺制品

鱼皮衣物和鱼皮神具作为实用品退出历史舞台之后,赫哲鱼皮制作技艺失去了赖以存在的载体。但是,古老的鱼皮纹饰制作工艺,却为与其有着密切传承和借鉴关系的鱼皮镂刻、粘贴工艺制品等艺术形式的诞生奏响了序曲。近现代赫哲族民间艺人在传承过程中,通过不断地尝试和创新,开创镂刻、粘贴等工艺技法,将传统的鱼皮纹饰图案发扬到各种鱼皮工艺制品之上,这其中最有代表性的便是鱼皮镂刻工艺品、鱼皮粘贴工艺制品。

鱼皮镂刻工艺制品在使用工具和技法上与剪纸有许多相似之处,被称为“无纸剪纸”。首先选择比较大的、外部轮廓形状比较完整的鱼皮,然后用刀或其他利器在鱼皮上制作图案,以刀代笔进行刻划。刻划分为有阴刻和阳刻两种,可以全部以镂刻成形,也可以再与其他方法结合,仅作局部的镂刻。但由于鱼皮质地较硬,此种方法不适于剪刻过于复杂的图形,每次也只能做出一两张作品。

鱼皮粘贴工艺的制作相对于鱼皮镂刻工艺来说比较简单,先用笔绘制出初稿,然后选好底衬材料,只要选择适当的鱼皮进行裁剪即可,但是这一步骤却是整个鱼皮粘贴工艺里最为重要的一部分,需要事先确认粘贴的部位,然后选择所用鱼皮的颜色,剪裁好之后进行粘贴。一般来说,鱼皮粘贴工艺表现的大多数是日常生活中的事物、动物以及人物,题材以赫哲族传统渔猎生活场面及传统习俗最为普遍。未经染色的粘贴工艺品,展现了鱼皮的原始纹路和色泽,古色古香,以其“天留文锦”般的自然纹理表现出独特魅力;经过染色的则异彩纷呈、绚丽多姿,与民间艺人们的古朴技法相辅相成,赋予了鱼皮粘贴制品蓬勃鲜活的艺术生命力。

四、赫哲族鱼皮艺术的审美意蕴

赫哲族鱼皮艺术的出现反映了赫哲人利用自然、改造自然、创造生活的顽强意志与高度智慧,也表现出赫哲族古朴雅致、粗朴纯质的审美情趣。

(一)鲜明的民族风格之美

首先,赫哲族鱼皮艺术的材料是赫哲人就地取材、本山取土的成果。鱼皮鱼鳞质地不一又浑然天成,线条韵律感丰富,具有很强的民族象征性。美学家桑塔亚那在《美感》中提道:“材料效果是形式效果之基础,它把形式效果的力量提得更高了,给予事物的美以某种强烈性、彻底性、无限性,否则它就缺乏这些效果。假如雅典娜的神殿巴特农不是大理石筑成,王冠不是黄金制造,星星没有火光,它们将是平淡无力的东西。”[5]这也是说艺术品的材料对艺术品生成有重要的影响。鱼皮艺术天然质地的材料与赫哲人崇尚自然、追求天人合一的理念和追求相互印证,鱼皮的质料感融入美感并成为美感的一部分。

其次,鱼皮艺术着力表现了赫哲族人民的生活实况。鱼皮工艺在产生之初主要就是为满足赫哲人的生活所需,赫哲人在最初进行鱼皮加工时也是先从最为实用的用品、器具开始的,如耐磨抗寒的鱼皮衣、防水防腐的鱼皮鞋、萨满祭司的神具等。这些具有极高使用价值的鱼皮艺术品不仅将赫哲人的生活特点和生活美感表现得淋漓尽致,同时也寄予着赫哲人对美好生活的向往,包含一定的象征意义。

最后,鱼皮艺术的造型、图案、色彩、题材与赫哲族文化发展同样有着密不可分的关系。有的鱼皮艺术作品取材于赫哲族的神话传说、宗教萨满等,如鹿角神帽、飞翔寓意的神手套、跳神用的神鼓等;有的鱼皮艺术作品图案取材于赫哲人所见风景、所遇感受等,如云卷纹、水波纹、漩涡纹等;有的鱼皮艺术作品色彩取材于赫哲人相伴的植物,如红色取于映山红、绿色取于鸭跖草等。总之,赫哲人将平时喜闻乐见的事物都融入鱼皮艺术作品中,赞扬美好的事物和积极向上的情感,表达出赫哲族人对自然的热爱、对生活的憧憬、对生命的歌颂。

(二)多样的表现形式之美

赫哲族鱼皮艺术天然质地的材料给人以自然美的感受,其多样的表现形式也展现了赫哲族鱼皮艺术的独有魅力。德国哲学家卡西尔认为:“外形化意味着不只是体现在看得见或摸得着的某种特殊的物质媒介如黏土、青铜、大理石中,而且体现在激发美感的形式中:韵律、色调、线条和布局以及具有立体感的造型。在艺术品中,正是这些形式的结构、平衡和秩序感染了我们。”[6]赫哲人利用鱼皮精美的鳞纹、神奇的造型、苍朴的韵味、独特的内涵,创作了具有鲜明的地域性、民族性的鱼皮艺术形式。其造型别致、色彩协调、工艺精细、风格古朴,具有极强的立体感和动感,有极强的观赏性、装饰性和艺术性。

在赫哲族图案中,几乎所有的形象都选用了剪影或线描的处理方法,结构上简单而整体、简约而概括,图案的造型随意性强,但能抓住形象的主要特征并作夸张和变形处理,使动植物图案天真古朴、单纯简洁、形神兼备。花、草、树、鹿、鹰等都是赫哲人喜爱使用的形象,树和鹰的形象在图案中使用最多,在造型上变化多样,大量运用装饰手段,夸张鹿角、鸟的头部和翅膀,尾部作螺旋纹饰的概括和夸张处理。

此外,赫哲族鱼皮艺术的造型具有随意性、抽象性、夸张、生动逼真等特点,这些特点共同展现了赫哲族鱼皮艺术的造型之美。赫哲族鱼皮工艺品是赫哲人大众化、本土化的一种艺术形式,赫哲人在制作的过程中常常随心发挥,不拘泥于与客观事物的形似,力求精神情感上的一致。他们发挥自由想象,进行随心写意式的表达,使得赫哲族鱼皮艺术品的造型形象、立体而不失生机。

(三)丰厚的文化内涵之美

赫哲族鱼皮艺术从本质上来说是一种集造型、色彩和图案元素于一体的视觉符号,融合着赫哲人的民族情感和生活技艺,表达了赫哲人对生命的感悟、自然的热爱和生活的期盼,凝聚着赫哲族的传统历史文化积淀,是赫哲族艺术文化传承的主要载体之一,而这同样是赫哲族鱼皮艺术的又一重要审美特征。

赫哲族鱼皮艺术是一种象征意味极强的艺术形式,象征着赫哲族人自己独特的生活方式、感受和审美观念。这种艺术形象的表现一方面是受到赫哲先人吃苦耐劳、崇尚勇武、顽强不屈等人文精神潜移默化的影响;另一方面是受到赫哲民俗文化中原始氏族天地崇拜、祖先崇拜、宗教信仰、婚丧嫁娶等方面对民族意识的影响。《周礼》有云:“材有美,工有巧。”纵观赫哲族鱼皮艺术的历史,赫哲族及其先民使用鱼皮的社会活动的全过程仿佛历历在目;横看赫哲族鱼皮艺术的发展,鱼皮传统手工制作技艺的时空沿革、工艺及其传承态势也似乎呈现在眼前。当我们由表及里地审视这门民俗艺术时可以发现,赫哲族鱼皮艺术为我们展示的是渔猎人丰富多彩的现实生活和充盈希冀的内心世界,它体现了赫哲族人“用”与“美”的和谐统一,蕴含了北方渔猎民族独特的艺术审美与深厚的文化内涵。

(四)气韵独特的意境之美

“意境”是中国古典美学中一个引人瞩目的范畴,从审美活动的角度看,意境就是超越具体的、有限的物象、事件、场景,进入无限的时间与空间,从而对整个人生、历史、宇宙获得一种哲理性的感受与感悟。[7]在艺术创作过程中,意境美主要表现在创作和审美体验中。情景交融、虚实相生的意境是我国传统艺术所追求的审美境界,赫哲族鱼皮艺术也不例外。优秀的赫哲族鱼皮艺术作品是客观世界和主观精神的统一,是赫哲人在自然美、生活美和艺术美三方面高度和谐的体现。赫哲人对身边这些朝夕相伴、触手可及的事物,在鱼皮服饰上进行了挚真情深的情趣表现与意蕴表达,其中不仅有自然物象的描摹拟形,也有生活与生产活动中的审美提炼,可谓是人与物、情感与表现、理想与现实的一种互应互动。[8]

总之,浓郁的写意内涵、活泼的生命情调、乐观的情感抒发、美善兼备的创作原则以及“天人合一”的境界都凸显了赫哲人的造物文化观和审美意境,体现了其气韵独特的意境之美。

五、结语

随着时间的推移和社会的发展,赫哲族人民的生产生活方式发生了巨大的变化,在传统中失去使用价值的鱼皮手工技艺发生着流变,古老的赫哲族鱼皮技艺也亟待有效保护和优良传承。赫哲族鱼皮艺术作为赫哲族历史文化和艺术审美体现的重要载体,彰显了三江流域典型的渔猎文化,形成了少数民族中独树一帜的文化符号,是我国少数民族民间工艺体系中不可或缺的重要组成部分。新时期赫哲族鱼皮艺术的传承和发展,需要在新的历史条件下呈现出更具时代感的新特点,展现赫哲族鱼皮艺术文化的新时代美感,对传统的赫哲鱼皮技艺的开拓创新需要我们在未来继续展开更加深入的理论研究和实践创造。