变换教学内容在高校公共体育游泳课中的实证研究①

陈秀琴

(福建江夏学院公共体育部 福建福州 350108)

近年来,随着高校游泳场馆设施的普及和完善,越来越多的高校将游泳课作为大学体育课的公共必修课选项项目[1],笔者所在学校在学校公共体育课改革的背景下,将游泳作为大学体育公共必修课的选项项目,学校近10年均开设公共体育游泳课。分别在大一、大二下学期的后8周及大二上学期的前8周开设,共计32学时(1学分)。根据教学大纲的要求,公共体育课游泳课必须达到相应的考试标准,否则成绩不及格将会影响学生毕业。但在实际开展游泳课的教学中,存在诸多问题。如对于初学者来说,在水中运动时存在身体悬浮、失重感和呼吸不随意性等特点,导致初学者心理、生理上的不适应,产生惧怕下水的心理;公共体育课是以传统的技能学习为主,面临着学生之间互动较少、学习动机不强、体验枯燥等问题,教学难度增加,严重影响教学质量,为解决上述问题,确保学校公共游泳课安全、高效地开展,对学校公共体育游泳课进行了科学合理的改革与探索,在规定教学课时内改变教学内容,适量减少教学环节,增加游戏化元素是为了激发学生的学习动机和学习兴趣,主要目的是在于以学生为中心,使学习变得有趣和增强学习的互动性[2]。课前水中游戏是为了增强学生对游泳运动兴趣的培养,控制和防止出现恐惧心理,进而有利于后续的教学环节,加快对游泳技能的学习与掌握,发现运用变换教学内容可以有效地解决上述问题。

1 研究设计

以福建江夏学院大学公共体育课游泳班(无游泳基础)40名学生为研究对象,其中男生26人,女生14人。并对学生进行编号,干预组为A01~A20,对照组为B21~B40,A、B两组均为男13人,女7人。A、B组学生在教学前均无游泳基础,实验对象均无显著差异,教学地点相同,在水深为1.2~1.4m的游泳池进行教学,A、B组共进行10次课(每次90min)的蛙泳教学,教学时长相同,实验过程A、B组分别执行各自的实验方案,在实验中观察每次课学生技术技能的掌握情况,以及对最终的教学效果进行比较,然后对A、B组的学生对学习游泳的兴趣进行调查。

2 变换式教学内容设计

2.1 A、B两组执行的教学内容及学时分配

干预A组执行表1的教学内容和学时分配,对照B组执行表2的教学内容和学时分配。其中干预组增加变换的教学内容为水中游戏,让学生更快适应水环境,水中游戏包括:在水中憋气和水中漂浮熟悉水性环节加入小鱼吐泡泡、大鱼吃小鱼,钻山洞、水母漂等游戏内容;在蛙泳腿教学中加入青蛙坐游戏,蛙泳臂部动作加入切西瓜游戏内容;在臂与呼吸环节加入大家一起吹生日蜡烛游戏;在蛙泳完整配合中加入看谁飘得远等游戏内容。

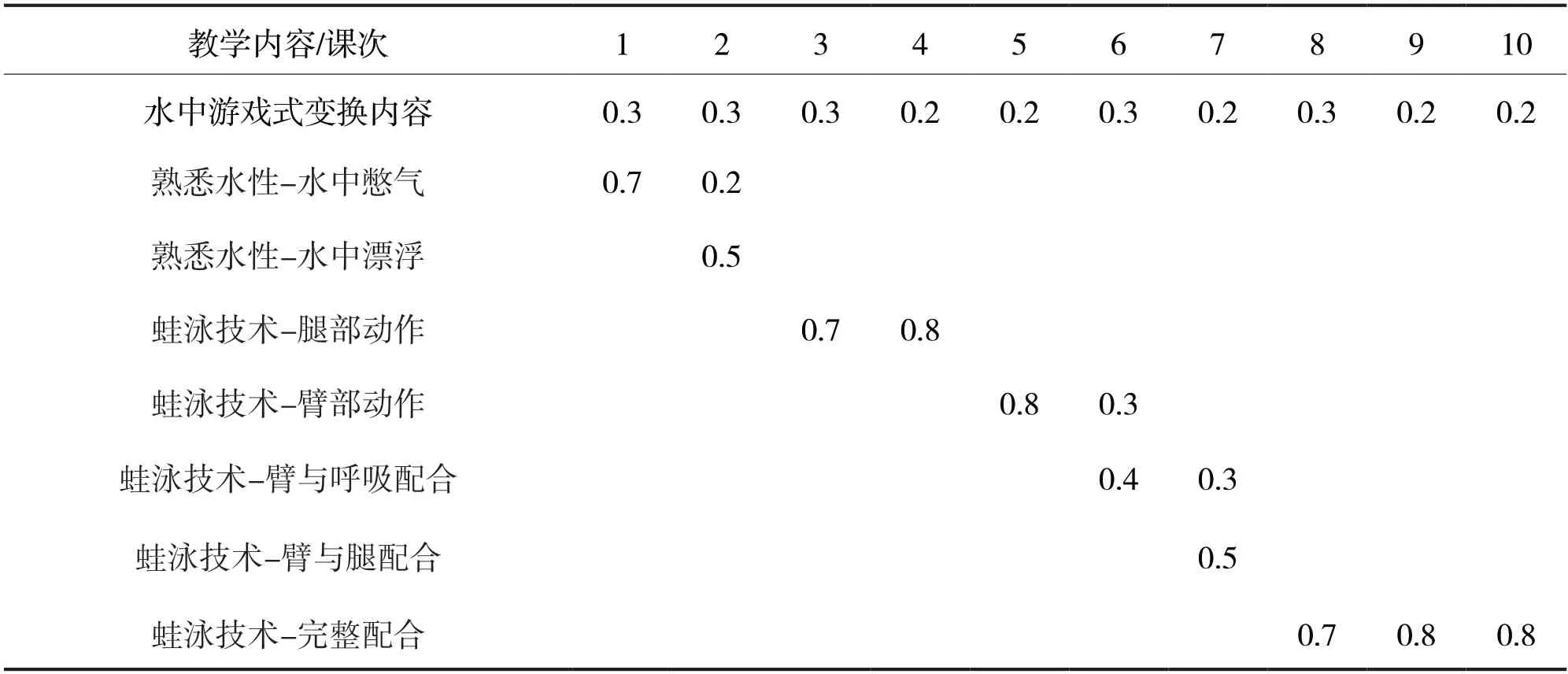

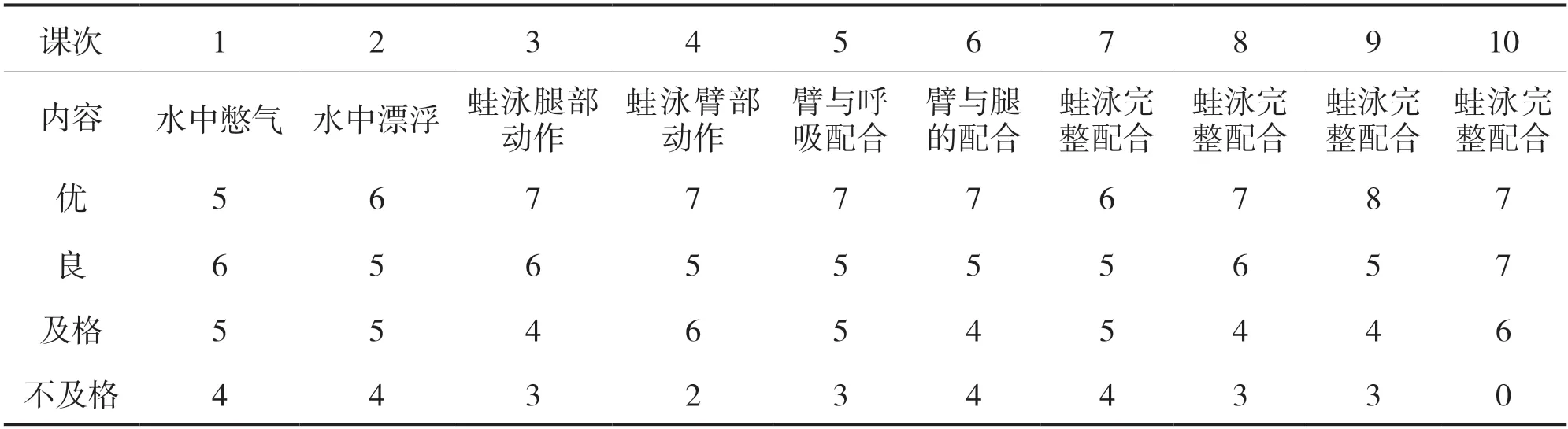

表1 干预组10次课教学内容及学时分配表

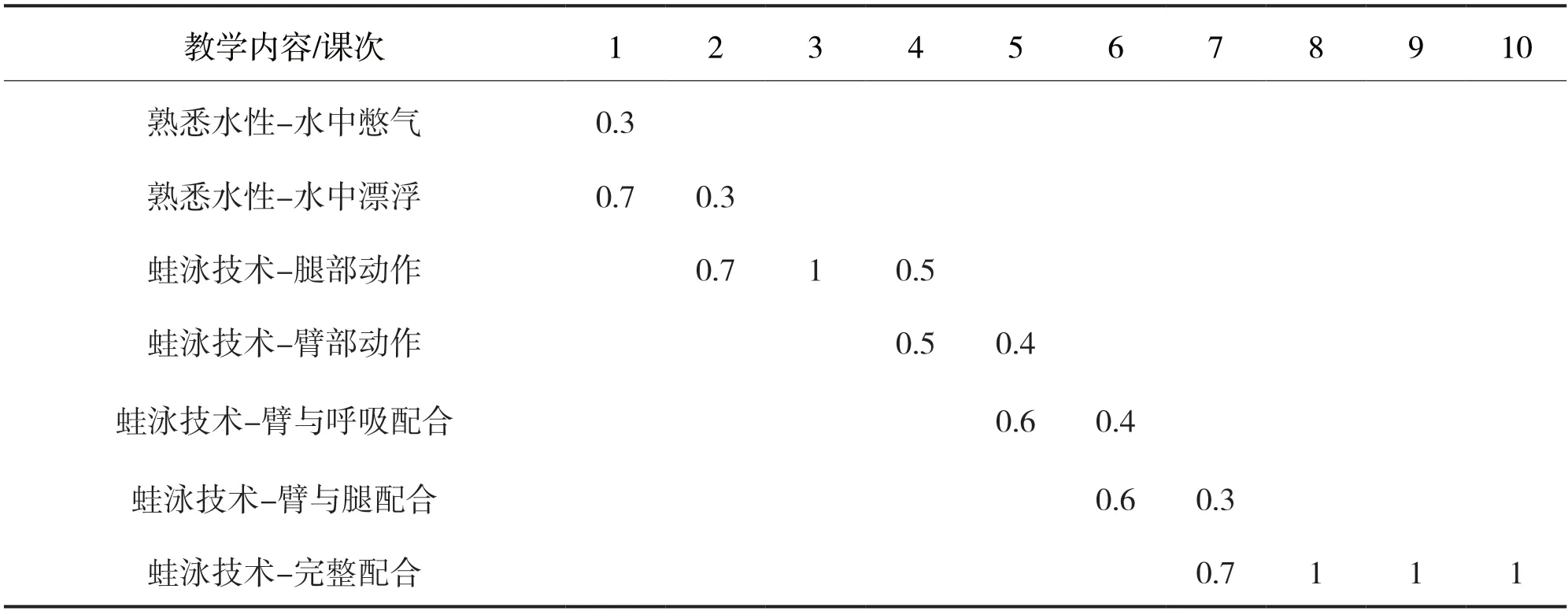

表2 对照组10次课10次课教学内容及学时分配表

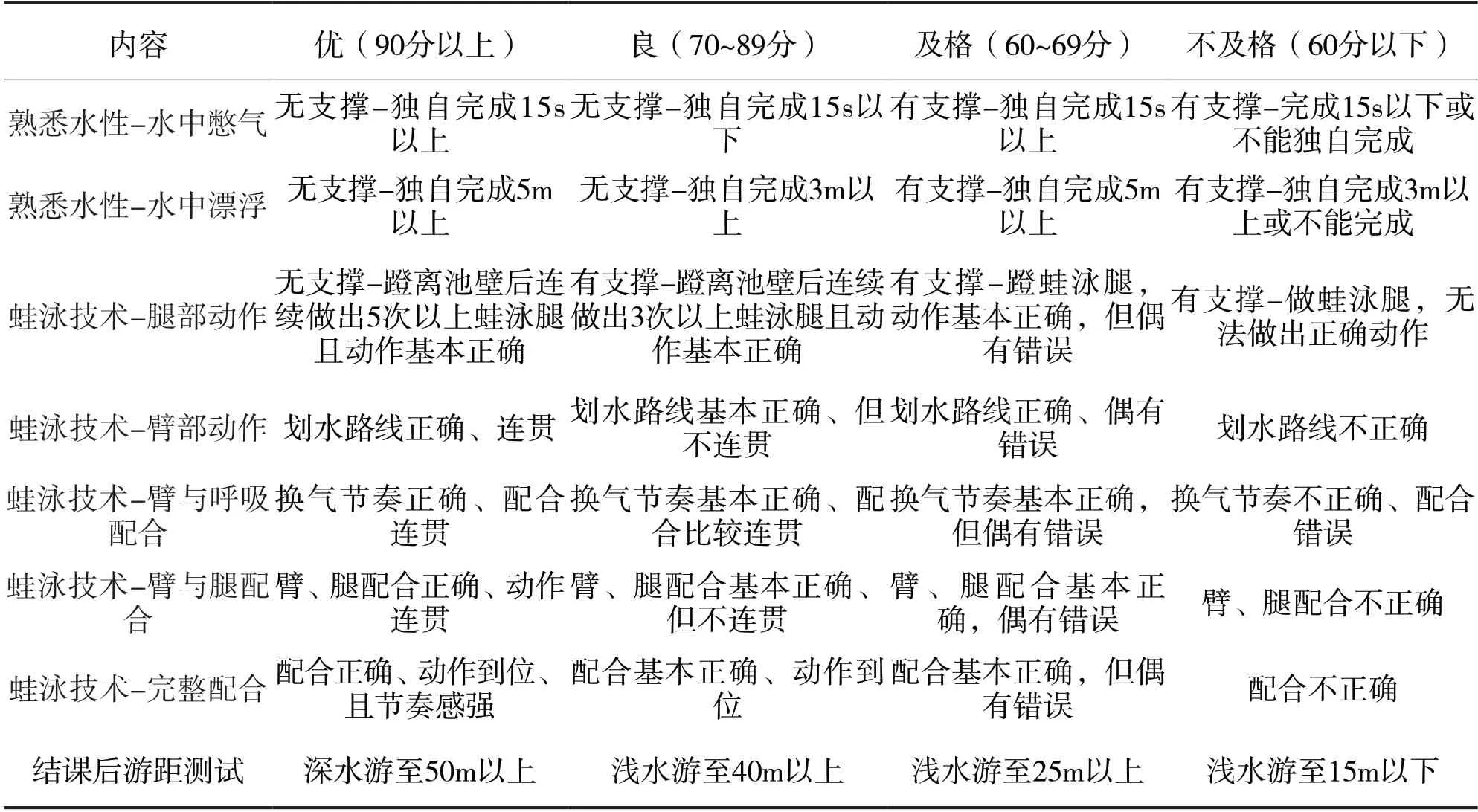

干预A组和对照B组的教学学时均为10次课(每次教学时长90min),但干预组每次课加入水中游戏(约占全课时时长的20%~30%),B组则按照传统的教学计划无加入任何游戏。由于干预组每次课教学前加入的水中游戏占用一定教学时间,故与对照组在教学进度上略有不同,但两组在10次课结束后均能完成教学计划,干预组是在第9次课开始进行蛙泳完整配合的教学(见表1),而对照组则在第8次课进行蛙泳完整配合的教学(见表2),为了更好地了解和掌握学生对每次课的技术学习程度,此次实验制定了每次课的相关技能测试(见表3),并实时记录相应的成绩(见表4、表5),最后对结课后蛙泳游距进行测试,两组进行比较(标准差、变异系数等进行对比)。

2.2 实验结果分析

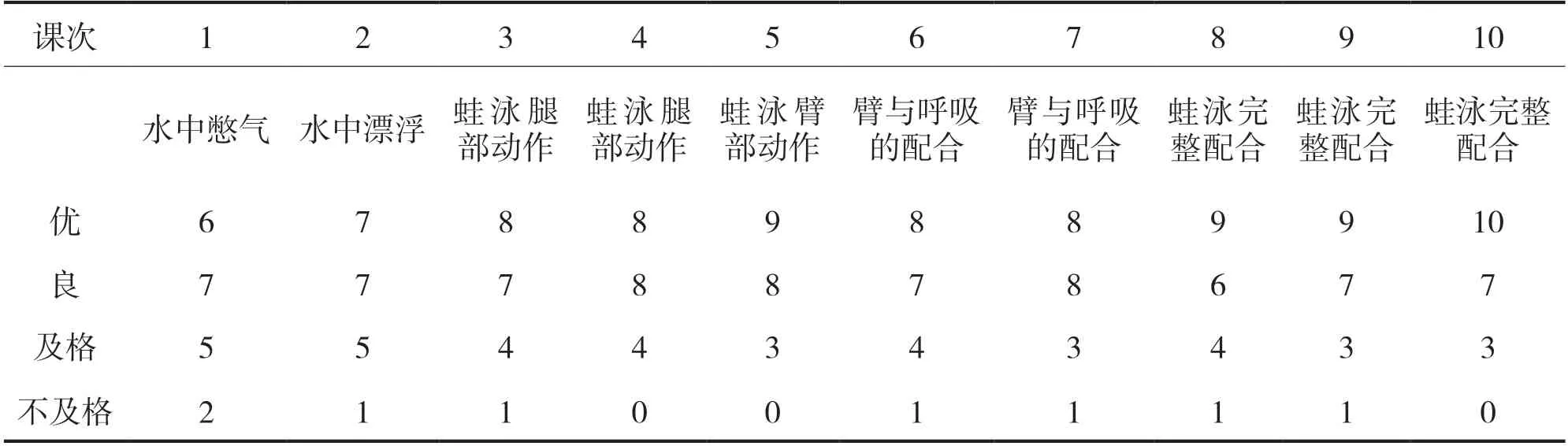

2.2.1 干预A组测试结果统计分析

经过10次变换教学内容课前增加水中游戏后(见表4),在所测得的20名干预组学生中,在水中憋气阶段,成绩优秀与不及格分别是6人、2人;在水中漂浮阶段,成绩优秀与不及格分别是7人、1人;蛙泳腿部动作阶段,成绩优秀与不及格分别是8人、1人;蛙泳臂部动作阶段,成绩优秀与不及格分别是9人、1人;臂与呼吸的配合阶段,成绩优秀与不及格分别是8人、1人;蛙泳完整配合阶段,没有不及格的,成绩优秀的有10人。

2.2.2 对照B组测试结果统计分析

经过10次传统教学后(见表5),在所测得的20名对照组学生中,在水中憋气阶段,成绩优秀与不及格分别是5人、4人;在水中漂浮阶段,成绩优秀与不及格分别是6人、4人;蛙泳腿部动作阶段,成绩优秀与不及格分别是7人、3人;蛙泳臂部动作阶段,成绩优秀与不及格分别是7人、2人;臂与呼吸的配合阶段,成绩优秀与不及格分别是7人、3人;蛙泳完整配合阶段,没有不及格的,成绩优秀的有7人。

表3 测试指标评分表

表4 干预组测试结果表(n=20)

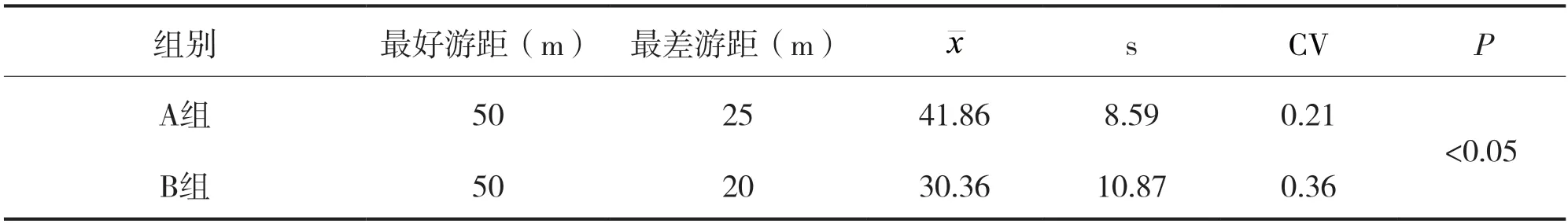

2.2.3 A、B组的最后测试游距对比A、B两组学生经10次课的蛙泳技术教学后,最后40名学生均学会了游泳,通过差异性检验(P<0.05),两组实验后存在显著性差异,A组的均值为41.86m,B组均值为30.36m(见表6),A组的教学效果好于优于B组,A组的CV值小于B组,说明对照组的测试结果离散程度较大,干预组的学生测试成绩较稳定,说明每次课加入一定时间的水中游戏,有利于提高学生在水中学习的活动能力,更快适应水中环境,一些胆小及水中适应能力差的学生在进行游戏后,水中活动较以前更为自如,从而能快速掌握蛙泳基本技术技能。

3 初级游泳教学中运用变换教学内容的效果分析

3.1 有助于提高学生的学习兴趣

每次课前加入水中适应性练习或水中游戏,让学生多接触水中的特殊环境,使学生在水里学会放松,有利于学生放松学习、掌握教学内容,并使学生对游泳产生兴趣,养成坚持游泳的习惯。对于初学者来说,如果整个教学课时全部按照传统教学计划直接进行技术学习,枯燥乏味,且对未接触过水的学生,对水环境既陌生又恐惧,适当地增加水中环境的适应与培养,游戏是一种既可以让学生在水中快乐自由地进行活动,又能从中体会学习游泳乐趣的教学手段,课前加入游戏不但使学生慢慢适应水环境,而且能积极地消除初学者的恐惧心理。结课后,通过对两组学生的访谈得知,干预组中有12人表示学习游泳非常愉快,充满乐趣,对教学内容安排非常支持、赞同,并表示今后会继续学习其他泳姿,并坚持游泳。而对照组学生对游泳态度较为消极,仅有5人表示喜欢、热爱游泳,大部分学生对学习游泳只是为了完成学分。

3.2 能够积极地消除学生的恐惧心理

干预组在蛙泳教学的初级阶段,增加变化教学内容,能够有效地消除学生的恐惧心理,在初学阶段游泳技术和技能的掌握,需要克服诸多心理因素,包括水环境的变化,以及每次课教学难度增加、学生掌握技能不一、个人心理素质差异等,导致学生心理上的紧张,影响教学的顺利进行,而学习游泳需要学生在水里放松,增加水中游戏可以帮助学生有效克服初学时的心理恐惧障碍,是提高教学效果的重要措施。干预组在教学环节前进行了游戏和适应水中环境的练习,帮助初学游泳的学生克服怕水心理,有效地减轻学生心理负担,积极地消除学生恐惧心理,让学生完成游戏任务的过程中不知不觉地体会水中特殊环境。

3.3 能够有效地提高初学者的蛙泳技术

通过变换教学内容,加入与课程学习相关技术的水中游戏练习,干预组学生在水感、漂浮、呼吸、蛙泳腿部技术、臂与呼吸技术、完整配合技术及达标等技能层面均明显好于对照组。

4 结论与建议

4.1 结论

通过在该校公共体育游泳课中应用变换教学内容,在每次课教学前,安排一些安全、简单、有利于游泳课教学的水中游戏,重视学生适应水性的锻炼,发现能有效改善学生对水的心理畏惧感、提高学习自信心;学生在教学训练的过程中能更好地促进协作,可以培养学生的协作精神和适应能力。通过变换教学内容,因材施教,干预组学生在水感、呼吸技术、漂浮、腿部技术、手臂技术、完整配合技术及达标等技能层面均明显好于对照组。

表5 对照组测试结果表

表6 结课后游距测试相关数据(n=40)

4.2 建议

在初级游泳教学中,教学前应用水中游戏是一个循序渐进的过程,在实际教学中,可以根据每次课教学内容的不同而有针对性地开发一些对教学有帮助的游戏,进而激发学生学习的积极性,提高教学质量。游泳学习是一个长期的过程,教师在教学过程中不仅要注重课堂教学质量,同时要培养学生养成终身锻炼的习惯,从兴趣参与转为习惯参与。组建游泳俱乐部或者协会,为学生的课余游泳学习训练提供平台;学校可以适当组织全校性的游泳运动会,以赛事推动学校大众游泳的发展[3]。