基于乡村振兴视角的京津冀水资源协同治理模式研究

王华东,侯路沙,李晓东

基于乡村振兴视角的京津冀水资源协同治理模式研究

王华东,侯路沙,李晓东

(河北工程大学 管理工程与商学院,河北 邯郸 056038)

乡村振兴,水利先行。水是社会经济发展的重要基础性资源,也是人们生产生活的必需品。受地域、自然环境变化的影响,京津冀地区水资源发展不平衡,乡村振兴最终要实现全面振兴,但水资源供需矛盾严重影响其进程,亟需通过深化改革实现协同管理。通过分析京津冀水资源现状、水资源治理情况及存在的问题,结合典型资源治理理论及协同治理模式的分析,指出协同治理模式是京津冀水资源治理的最佳选择,并从治理主体、治理目标、治理文化、治理过程、治理模式协同五方面提出了京津冀水资源协同治理模式体系。

京津冀;水资源;协同治理

一、水资源问题及协同治理文献综述

对水资源问题研究,国外在实践层面开展较早,如“泰晤士河治理计划”(英国,1858年开始),“农村集落排水工程建设”(日本,1973年开始),“莱茵河行动计划”(欧洲九国,1950年开始)等,对水资源开发利用、污水处理和水资源保护提供了良好范例。国内,严旭阳(2008),戴逸琼(2009),刘金德、于瀛瀛(2009),汪绍盛(2009)、李顶(2013)、谢菲(2015)、赵玉仙(2017)、姜丰(2017)等结合实际,从水资源短缺和污水排泄、水资源环境恶化与水土流失、水利管理体制等方面指出当前农村水资源环境存在的弊端。张宏艳、戴逸琼(2009),王卓然(2009)、宋国君等(2009)等,根据不同区域的不同特征提出了相应解决水环境问题的建议与对策。司言武(2009)则从公共政策选择角度,提出农村水环境保护应选择适当的财政政策。王伟、肖禾(2015)认为要注重生态环境规划,安排好生态空间布局规划。袁宝成(2015)对农村水环境污染及其处理技术提出对策,王俊敏(2016)从经济学视角提出解决农村水环境污染问题的生态补偿机制。

协同治理研究,国外Boelens和Zwarteveen(2007)从水权、水交易角度解决水资源困境。Calatrava和Garrido(2006)、Elinor Ostrom(2008)提出自主治理水资源的原则和模式。国内学者,曹姣星(2015)、李阳(2015)剖析了生态环境协同治理的含义、本质、特点。周菁(2018)提出跨区域生态环境协同治理理念。乐欣瑞(2015)提出建立多层次、多元主体共同参与的生态治理模式。长江经济带、京津冀一体化提出后,何寿奎(2019)围绕长江经济带环境治理,彭建交、李雪莲(2019),周潮洪、张凯(2019),王路、藏臣(2018),乔颖丽、王馨玮(2018),李惠茹、刘永亮、杨丽慧(2017),乔花云、司林波(2017)等围绕京津冀生态环境(水污染)协同治理影响因素、保护机制进行了研究。

乡村振兴战略提出后,水资源对乡村振兴的重要性凸显,围绕农村水资源的利用、治理成为研究热点,生态环境的协同治理为水资源协同治理提供了良好借鉴。王丽琼、李子蓉、张云峰(2019)提出农村环境协同治理关键因素。王锋(2015)通过国际水资源治理的经验与启示,提出水资源整体性治理概念。李桂连(2015)、徐雅婕(2017)结合黄河流域和西部地区的水资源治理进行了研究,但关于水资源协同治理研究偏少且不成系统,随着乡村振兴进一步深入,水资源协同治理研究势在必行。

二、乡村振兴进程中河北省水资源现状及治理困境

当前京津冀乡村建设如火如荼,在传承景观文脉、满足群众审美要求、保护生态环境、发展乡村产业等方面需要大量水资源,但当前京津冀水资源在供水数量、用水数量、用水结构等方面存在不同程度的数量不足或结构失调。总体来看,水资源的开发利用水平较低,尚属于“管理”阶段,难以上升为行之有效的综合“治理”。具体如下:

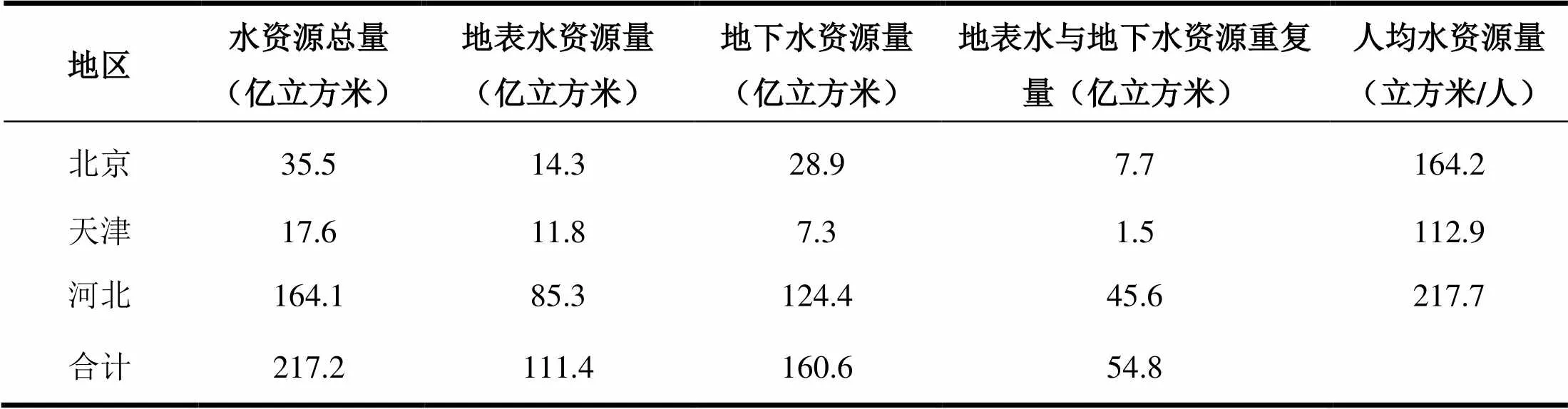

(一)京津冀地区水资源量匮乏

“京津冀”为北京市、天津市两个直辖市和河北省三地的简称,属地面积达21.8万平方公里,[1]截止2018年底人口总数为11270万人,其中农村地区常住人口约占比约60%。三地水资源短缺严重,数据显示,京津冀地区水资源总量为217.2亿立方米,北京、天津、河北三地人均水资源量分别为164.2立方米/人、112.9立方米/人、217.7立方米/人[2],京津冀地区以全国1%的水资源量承载了全国8%的人口和11%的经济总量,人均水资源量仅为239立方米,其中河北省人均水资源量仅为全国平均水平的1/7,北京市、天津市人均水资源量仅为全国平均水平的1/20。京津冀地区水资源情况如表1所示。

表1 京津冀地区2018年水资源量一览表

数据来源:《中国统计年鉴2019》

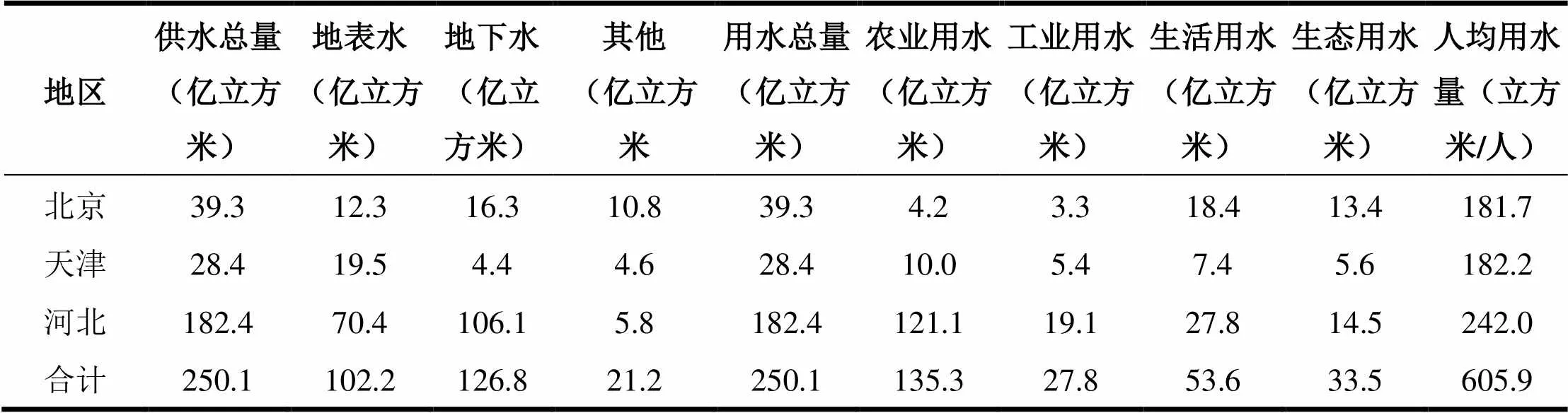

(二)京津冀地区水资源结构不合理

表2数据显示,京津冀地区供、用水总量均为250.1亿立方米,地表水总量为102.2亿立方米占比40.86%,地下水总量126.8亿立方米占比50.70%。在用水总量方面,排名依次为农业用水、生活用水、生态用水、工业用水,其中农业用水总量为135.3亿立方米,占比约为54.10%,耕地灌溉面积达4906.7千公顷。农业用水量高于工业、生活及生态用水之和,甚至是工业用水量的四倍之多,用水结构不合理。

表2 京津冀地区水资源供水量和用水量情况

数据来源:《中国统计年鉴2019》

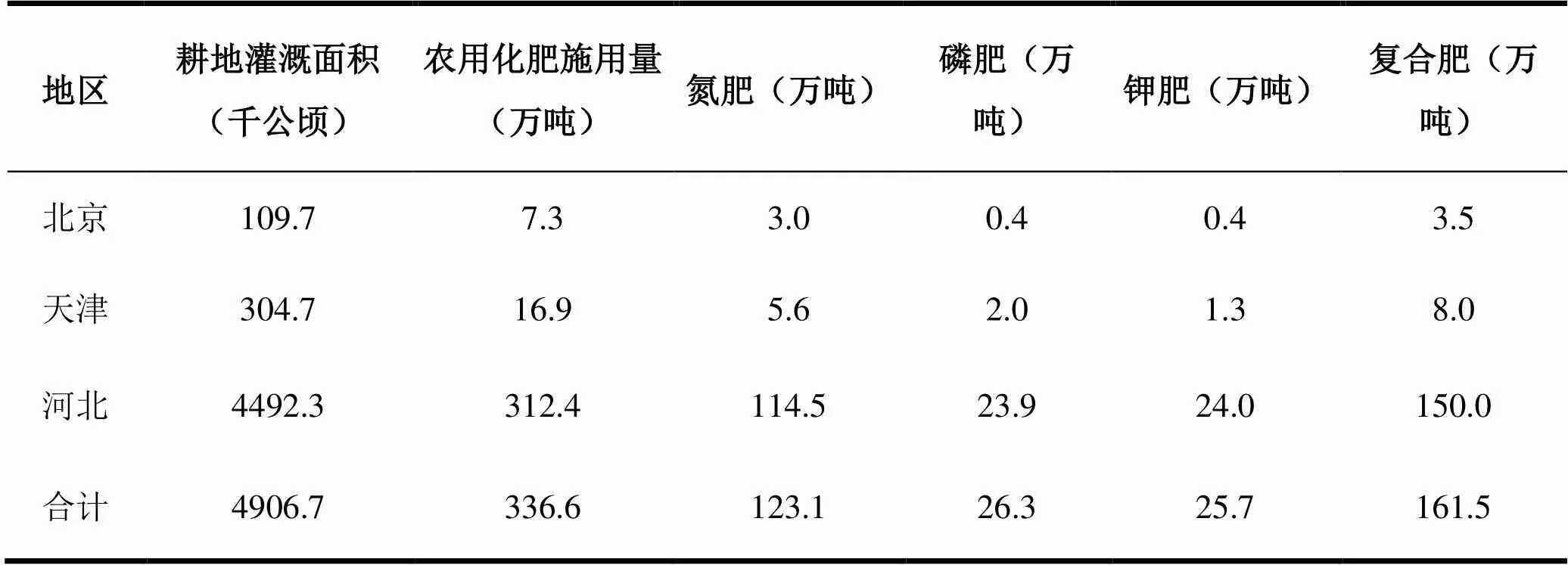

(三)京津冀地区耕地化肥施用量、新兴污染物分布等导致地表水污染严重

近年来,京津冀地区地表水不合理使用、地下水超采使用、水资源污染等问题严重,以农村地区尤甚。而农村水污染的主要原因有:生活污水超负荷排放、农药及化肥的过量使用、畜牧业粪便及污水排放、生活垃圾处置不当等。给农村水资源使用带来了极大危害,导致供需矛盾日益激化,亟待解决。表3显示,以耕地化肥施用量为例,尽管耕地面积大幅减少,但农用化肥施用量一直在高速增长,2019年京津冀地区耕地化肥施用量达到4.55公斤/亩。为提高产量同时降低种植成本,在肥料使用上属于典型的“三重三轻”,多以化肥、氮肥等重大量元素肥料为主,有机肥、磷钾肥使用甚少。[3]

表3 京津冀地区耕地灌溉面积及化肥施用量

数据来源:《中国统计年鉴2019》

随着药物和个人护理品(PPCP)的广泛应用,PPCP广泛分布于山区、城市和农田区域的河流中,成为水资源的新兴污染物源。在新型污染物组成分析中,农田和城市地区中咖啡因(CAF)占比最高,同时城市地区中磺胺嘧啶(SDZ)和磺胺甲基异恶唑(SMX)等药物的比例也较高[4]。城市污水处理厂是城市中PPCP的主要来源,而农村地区分散的点源和面源是农村地区PPCP的主要来源。

综上,京津冀三地水资源的不合理使用、过度使用,新兴污染物成为水资源新的污染源,水生态受损问题凸显,成为乡村振兴的严重瓶颈,影响其发展进程。

(四)京津冀水资源治理现状

1.通过工程技术手段实现“开源”

目前京津冀地区水资源治理更多关注工程技术手段,如南水北调、引滦工程、引黄入冀等调水工程及隆化大坝沟门水库、承德水库、官厅水库、密云水库等蓄水工程建设。通过引滦工程解决了天津人民吃水问题,同时缓解了密云水库供水压力;引黄入冀补淀和永定河生态补水,有力支持了华北地区地下水超采综合治理,改善了白洋淀和永定河生态环境;南水北调工程则增强了整个京津冀地区水资源配置能力。但目前主要依靠政府主导,借助外调水和超采深层地下水支撑经济社会发展,很难支撑新型产业结构的跨越式发展,迫切需要采取综合措施来改善或缓解地下水超采及用水紧张态势。

2.制定节水计划充分“节流”

2019年9月京津冀三地相关主管部门联合制定印发了《京津冀工业节水行动计划》,制定了按区域规划、分类指导,调整优化高耗水行业结构布局;推广先进工艺技术装备,促进节水技术推广;培育节水系统解决方案供应商,加强节水技术改造;对用水企业进行统计监测,强化企业用水管理;探索融合用水模式,鼓励利用海水、雨水、矿井水,大力推进非常规谁利用等措施,降低高消耗水行业用水量,根据《京津冀工业节水行动计划》,力争到2022年,京津冀钢铁、石化化工、食品、医药等高耗水行业的万元工业增加值用水量(新水取用量,不包括企业内部的重复利用水量)下降至10.3立方米以下,规模以上工业用水重复利用率达到 93%以上,年节水1.9 亿立方米。[5]

3.逐步探索水污染协同治理模式

随着京津冀一体化建设的不断推进,京津冀三地对水资源协同治理进行了积极的探索,逐步建立起水污染协同治理的横向协调机制。首先,成立了京津冀及周边地区水污染防治协作小组,制定了信息共享、水污染预警、联动应急响应、环评会商、联合执法制度,为推动京津冀水资源协同治理搭建合作平台。其次,三地在水利部海委组织下,遵循“环保牵头、水务配合、海委协调、属地处置”的联防联控原则,联合监测跨境河流水质,增强突发事件应急处理能力。[6]而后,初步建立了跨省生态补偿机制,目前推动建立的跨省生态补偿机制主要由环保部在综合天津市和河北省提出的方案基础上编制而成,根据省界断面处考核水量、水质达标情况,进行综合赋分,并对上游或下游补偿。

三、协同治理模式是京津冀水资源有效治理的绝佳选择

水资源是一种典型的公共资源,具有消费的非排他性、竞争性和产权的复杂性。由于受益者众多难以将某个人排除在外,同时由于资源本身有限,使得每增加一名消费者将会影响其他人的使用效用,并且一旦产生这一影响,由于其很强的公共性,难以界定谁的损失该由谁赔偿。这些特性往往会导致资源的过度消费进而诱发资源退化困境。京津冀地区水资源发展本身就不平衡,各地区受产业比例和发展程度影响对水资源的需求量亦不平衡,因而为实现长久的可持续发展,如何进行水资源管理尤为重要。

农村水资源治理是我国环境治理的短板,目前更多地是关注工程技术手段,但受区域环境及工程技术水平影响,效果有限。目前京津冀水资源的治理无论是工程建设组织、节水计划制定、协同治理推进主要依靠政府主导,但水资源的治理不只是需要政府主导,更需要社会利益相关方一起参与、监督、执行。

京津冀地区水资源的联防联治已初具规模且取得了一定效果,但在水资源治理上如何有效推动其他各责任主体参与到跨区域合作中来,就涉及到各不同层面的安排和调整,需要各方面协调配合、协同增效。

根据京津冀三地农业用水总量的特点,农村水资源治理的四种典型模式:政府治理模式;市场治理模式;自主组织治理模式;多中心、网络治理模式,前三种模式在水资源管理中发挥了重要作用,但仅依赖政府、市场或社区组织进行的环境治理有其明显的缺陷,随着多中心及网络治理模式日趋成形成,建立在协商合作基础上的协同治理模式应运而生。曹姣星(2015)指出,“所谓生态环境的协同治理,即指在生态环境治理中,多元治理主体在网络技术和信息技术的支持下相互协调,合作共治,以最大限度遏制生态环境进一步恶化的趋势。也就是说,生态环境协同治理是面向信息社会的文化视野,追问并审视工业社会的治理失效和结构弊端,通过政府与企业、社会组织和公众等社会力量的协同合作纠正社会行为主体的非生态性。”[7]

四、乡村振兴战略视阈下京津冀农村水资源协同治理模式体系构建

协同治理模式以政府为主导,企业、社会组织、公众等多方共同参与,依托信息技术协调配合、共防共治,从而有效遏制生态环境的恶化。协同治理是对传统治理模式的转型升级,强调参与主体基于共同的利益需求,彼此配合、相互协调达到良性的资源共享,以从根本上弥补单一主体治理的局限,争取以最低的成本实现资源保护、环境治理的目标。怎样进行协同,笔者认为,可以从下列思路构建京津冀水资源协同治理模式体系。

(一)治理主体协同

京津冀协同治理模式的构建首先需要治理主体协同,这一概念包括两个层面。一是京津冀三地政府的府际协同。目前京津冀地区已建立了水污染协同防治小组,并取得了一些成就,但这一合作仍是粗浅的,依然存在各地方主体整体性治理意识淡薄、缺少长效可行的环境治理合作体制机制等诸多方面的问题。[8]因此需要:一要树立防治领导权威,便于统筹引导、协调并进,通过权力调适和资源共享等方式突破行政区划的边界限制;其次建立统一的制度规范,明确相关法律条款及具体细则,以此来规范参与主体的行为,便于在涉及利益纠纷时有法可依、有章可循。[9]

二是京津冀三地多元主体的协同。协同治理模式的构建,不能仅依靠政府这一单一途径,更需要三地除府际外,在市场、社会组织及公众层面的全面协同。但多方治理主体全面协同治理的实现并非一蹴而就,需要付诸长期的努力,具体可以从宣传教育、协同机制建设、政策法规制定等方面入手,培育社会各界的参与意识,提供充分的参与平台。

(二)治理目标协同

在协同治理的过程中,各治理主体因立场不尽相同必然存在利益的博弈,因而必须树立共同的治理目标并不断加以强化。[10]京津冀地区水资源存在的问题主要有:各地区供需不平衡、污染严重、地下水超采使用、治理不到位、生态补偿机制不完善等。且水是经济发展的重要基础性资源,是生产生活的必须品。因此,不断提高水质、加强节水技术及水污染治理技术开发推广是大势所趋,也是各治理主体共同努力的方向。水具有多种形态,其对工、农业等各产业及人们生产生活的不可替代作用,是各治理主体协同治理关系建立的基础。

(三)治理文化协同

文化是人类在共同生活的过程中创造出的重要财富,是人们共同的世界观、价值观、人生观的体现,在人类改造世界、创造历史的过程中起着重要的作用。首先,构建水资源协同治理主体的治理愿景,共同的治理愿景能够起到整合和导向作用,通过树立愿景可以在各治理主体基于自己的根据对情景的判断和理解采取行动时担任沟通中介,进而消除隔阂、促成合作。其次,通过有效宣传促进集约用水、珍惜水资源的文明养成,具体可采取政府倡导、社区宣传、纳入企业考核指标等手段,唤起人们节约用水、合理用水、杜绝水污染的意识,帮助其逐步养成良好的用水习惯。再者,创新发展水文化传承体系,采取线上线下相结合的宣传途径,进企业、进社区、进校园进行水文化宣传教育,并通过互联网平台等宣传媒介扩大宣传范围,塑造人人节水、人人爱水的文化氛围。

(四)治理过程协同

水资源的治理包括水资源的引入、储存、分配、净化、回收和污水处理等,只有充分认识各环节之间的关系,有针对性地进行管理控制,才能提高整体效能。在这一过程中,要充分发挥各治理主体的优势,在合理的范围内“各显神通”,只有这样才能事半功倍。首先,政府应发挥其主导作用,站在京津冀协同发展的高度,结合区域定位制定区域水资源治理规划,做好顶层设计;在实践中不断修正水资源协同治理的政策法律法规,以规范工农业及生态、生活用水行为,补齐水资源治理短板;通过财政转移支付、税收减免、行政奖惩等措施激励企业、社会组织、公民等其他主体积极参与水资源建设;通过调研完善市场水权配置、交易机制。[11]其次,发挥市场的调节作用,促进京津冀地区产业升级,对工、农业产业布局进行规划,将工业企业按照类型集中在相应区域,以方便资源的统一调配,对高污染企业进行检测,帮助其引进先进技术降低水污染;发展生态农业,加大绿色农业发展力度,实现传统农业转型,通过整合耕地资源、推广节水灌溉技术、减少化肥施用量、生活垃圾集中处理降低水污染,提高水资源利用率。再者,有效利用社区组织及居民力量,巩固水资源治理根基,人民群众是一切政策规划的最终执行者,鼓励和引导社区组织及居民加入到协同治理的队伍中,更有利于各项政策落地。

(五)治理方式协同

水资源治理方式的协同主要包括以下几方面:首先,从治理手段方面,综合运用指令、标准、水价、水费、税收等行政和经济手段规范各主体用水行为,并鼓励社会公众自主管理。由于供水量有限,随着经济发展供水需求又在不断增长,水资源治理的各种在建工程耗费成本高,水资源的供应成本也在不断提高,因此需要通过制定用水标准、水价改革、税收调节等手段来促使社会各界自觉规范用水。其次,强化科学技术支撑,水资源治理离不开强大的技术支撑,目前京津冀地区在工业生产及农业灌溉节水技术、水污染治理技术、水循环技术等方面都存在不足,因而需要建立专项基金,加大技术创新投入力度。

再者,推进各主体信息共享建设,以现有的京津冀及周边地区水污染协作领导小组为合作基础,不断完善区域内水资源质量检测、污染指标、水环境监测等数据的体系建设,实现信息实时共享,制定应急预案,实现及时有效防治。最后,构建生态补偿长效机制,[12]保证生态补偿标准能够弥补生态环境保护地区的机会成本和实际保护成本以保障生态环境保护的可持续;同时搭建京津冀生态补偿执行平台,设立专门机构具体负责生态价值评估、补偿标准的制定实施,使补偿工作常态化;推广人才补偿和技术补偿,开展人才队伍建设,提高受偿地区的生产能力,缓解当地保护生态环境的压力。

[1]赵海艇.京津冀农村水资源防治法律问题研究[D].保定:河北大学,2019.

[2]国家统计局. 2019中国统计年鉴 [M].北京:中国统计出版社,2019.

[3]胡新元,杨生茂,郭天文.新建节能日光温室土壤特点及培肥措施[J].甘肃农业科技,2001(1).

[4]曹晓峰,胡承志,齐维晓,等.京津冀区域水资源及水环境调控与安全保障策略[J].中国工程科学,2019(5).

[5]工业和信息化部,水利部,科技部,财政部.京津冀工业节水行动计划(工信部联节〔2019〕197号)[Z].2019-9-12.

[6]周潮洪,张凯.京津冀水污染协同治理机制探讨[J].海河水利.2019(1).

[7]曹姣星.生态环境协同治理的行为逻辑与实现机理[J].环境与可持续展.2015(2).

[8]李阳.京津冀区域生态环境的协同治理[J].内蒙古科技与经济.2015(19).

[9]秦红.京津冀区域水污染协同防治法律问题研究[D].保定:河北大学.2017.

[10]周菁.协同治理视角下的跨区域生态环境综合治理[J].中国环境监察.2018(12).

[11]赵恩灵.京津冀协同发展下引滦水资源优化配置思考[J].水利规划与设计.2019(12).

[12]李惠茹,刘永亮,杨丽慧.构建京津冀生态环境一体化协同保护长效机制[J].宏观经济管理.2017(1).

TV21

A

1673-2030(2021)01-0070-06

2020-09-05

2019河北省社科基金项目“乡村振兴战略视阈下河北省农村水资源协同治理模式研究”(HB19GL062);2019年邯郸市科技局项目(19422303008-71);2018年河北省水生态文明及社会治理研究中心项目(2018SZX7)研究成果

王华东(1977—),男,湖北随州人,河北工程大学管理工程与商学院硕士生导师,研究方向为乡村振兴、水资源管理;侯路沙(1991—),女,河北邯郸人,河北工程大学管理工程与商学院硕士研究生。李晓东(1987—),男,河北邯郸人,河北工程大学管理工程与商学院硕士研究生。

(责任编辑:朱艳红)