滇西南稻区白背飞虱种群特征及其关键影响因子

赵雪晴,齐国君,赵秀兰,吕 华,尹艳琼,李向永,李秋阳,谌爱东**

(1. 云南省农业科学院农业环境资源研究所/云南省农业跨境有害生物绿色防控重点实验室,昆明 650205;2. 广东省农业科学院植物保护研究所/广东省植物保护新技术重点实验室,广州 510640;3. 沧源县植保植检站,沧源677499;4. 南京农业大学植物保护学院,南京 210095)

白背飞虱Sogatellafurcifera(Horváth)是滇西南稻区的主要害虫,其成、若虫不仅直接刺吸危害,造成水稻大面积虱烧绝产,还可作为媒介昆虫传播南方水稻黑条矮缩病毒(Southern rice black-streaked dwarf virus,SRBSDV),给水稻生产造成毁灭性的灾难(周国辉等,2008;翟保平等,2011)。近年来,白背飞虱在滇西南沧源县的发生频率、发生面积及危害损失跃居水稻害虫之首(赵秀兰和李秋阳,2015),其迁飞性、暴发性和毁灭性的特点给预测预报和综合防治带来了很大的难度,往往猝不及防,致使小虫屡成大灾(翟保平和程家安,2006)。

白背飞虱暴发成灾受水稻品种、耕作制度、气候条件、抗药性以及白背飞虱生物学特性等诸多因素的影响(刘芹轩等,1982),但早期迁入虫源基数一直是白背飞虱大发生的重要决定因素之一(Otukaetal.,2009;Huetal.,2011;王政等,2011;齐国君等,2011)。滇西南稻区白背飞虱的早期虫源主要来自缅甸、泰国及老挝等境外迁入虫源(沈慧梅等,2011;Huetal.,2020),白背飞虱迁入虫源基数大往往可直接造成落地成灾(徐兰珍等,2016;赵雪晴等,2018),其早期虫源的迁飞峰次及迁入量与滇西南稻区白背飞虱的发生轻重关系十分密切。此外,白背飞虱种群增长又受温度、湿度和降雨等气象因子影响(程家安等,2008),其中温度是最显著的影响因子,极端温度对白背飞虱的生长发育和繁殖不利(冯炳灿等,1985;Huetal.,2010),而高温干燥、低温低湿、暴雨冲刷也对白背飞虱生长繁殖有抑制作用(侯婷婷等,2003;吕芬等,2008)。

沧源县地处云南西南边陲,与缅甸接壤,地形、地貌和气候类型十分多样,常年水稻种植面积4 700 hm2(赵秀兰和李秋阳,2015),可种植早稻、中稻和晚稻,水稻种植制度较为复杂,造成了白背飞虱发生为害存在明显的区域性和复杂性(四川、贵州、云南三省稻飞虱科研协作组,1982;赵雪晴等,2018;韦丽莉等,2020)。沧源县在滇西南稻区具有明显的区域代表性,近年来白背飞虱在该区域的发生为害呈明显加重趋势,落地成灾现象较为突出,及时掌握沧源县白背飞虱的种群发生特征及其影响因子,对滇西南稻区白背飞虱的预测预报及综合防治具有重要的实践意义。为此,于2010-2019年对沧源县白背飞虱进行灯诱监测和田间系统调查,研究沧源县白背飞虱的种群发生特征及其与气象因子的相关性,以期明确滇西南稻区白背飞虱的种群特征及其影响因子,为该稻区白背飞虱的监测预警及防控策略提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 调查区域

白背飞虱的越冬调查区域主要在勐董乡、勐角乡、勐省乡等低热河谷坝区;白背飞虱的灯诱监测点、大田系统监测点位于沧源县勐角乡莲花塘村(99.2470°E,23.2347°N,1 203 m),周边连片种植水稻约70 hm2。

1.2 调查方法

调查方法参考“稻飞虱测报调查规范GB/T15794-2009”。

1.2.1越冬虫源调查

选取再生稻、落粒稻等主要越冬场所(赵雪晴等,2014;赵秀兰和李秋阳,2015),采用扫网和刮盘(白瓷盘规格30 mm×40 mm)方法相结合,每1个点扫网100网(来回为1网),刮盘不少于20 m2。每年调查2~3次,使用GPS确定调查点经、纬度和海拔高度,并记录白背飞虱的越冬虫量、越冬场所、寄主植物和取样方法等(赵雪晴等,2014;2018)。

1.2.2测报灯监测

使用佳多牌全自动测报监测灯作为观测工具,每年3月1日-10月30日(水稻播种前1周开灯,收获后1个月关灯),逐日计数诱集的白背飞虱虫量,同时记录开灯时的天气情况(赵雪晴等,2014)。虫量很大时,分格取样,折算总虫量(赵秀兰和李秋阳,2015)。

1.2.3大田系统调查

沧源县主要种植单季中稻,一般3月上中旬播种,4月上中旬移栽,8月中下旬收割。大田系统调查从水稻秧苗移栽返青(4月20日)至收获期(8月25日),每5 d调查1次(赵秀兰和李秋阳,2015)。选取有代表性的稻田进行定田定点调查,采用五点取样法和拍盘法,每点调查水稻20丛,共计100丛,分别记录水稻田中白背飞虱各虫态数量、水稻生育期及防治情况等(赵雪晴等,2014)。系统调查田一般用药3次,防治时间视田间虫量而定。

1.3 气象数据

2010-2019年气象数据包括月平均温度、月平均降雨量、月相对湿度、月极端最高温度、月极端最低温度等要素,由云南省沧源县气象局提供。

1.4 数据分析方法

采用Excel分析沧源县白背飞虱灯诱和田间种群消长动态图,利用SPSS软件Person相关性分析法对不同月份越冬虫量与气象因子、月累积灯诱虫量与气象因子及越冬虫量、田间高峰期(5月下旬至6月中旬)最大虫量与越冬虫量、月累积灯诱虫量及气象因子进行相关性分析。

2 结果与分析

2.1 白背飞虱越冬种群特征

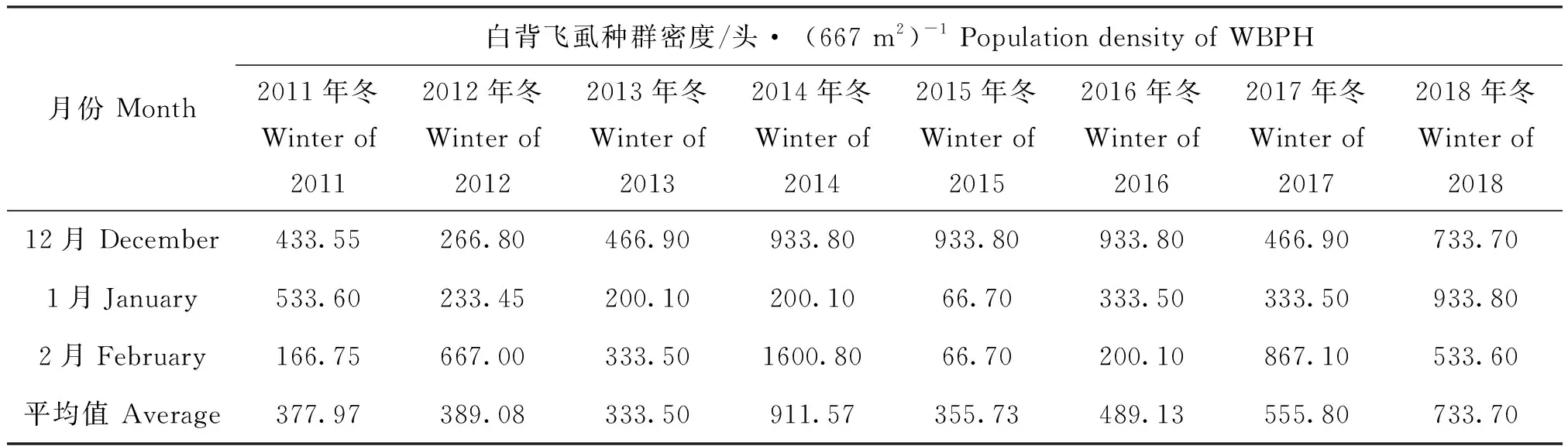

2011-2018年的白背飞虱越冬调查结果表明,再生稻、落粒稻是白背飞虱越冬虫源的主要栖息场所,12月至翌年2月,沧源县勐董镇、勐角乡、勐省镇的低热河谷坝区均可以采集到白背飞虱越冬虫源,以若虫为主,其次是成虫。年度间白背飞虱越冬种群密度波动较大,2013年冬季白背飞虱种群密度较低,为333.50头/667 m2,2014年冬季虫量最高,为911.57头/667 m2,不同月份之间白背飞虱越冬种群也存在明显的差异,一般12月越冬虫量较大,1月虫量有所降低,2月虫量明显上升,最高虫量出现在2014年2月,为1 600.8头/667 m2(表1)。总体而言,沧源县白背飞虱以成、若虫在再生稻、落地稻上越冬,但越冬虫量较低,不同年度和月份之间差异较大。

表1 沧源县白背飞虱的越冬虫量(2011-2018年)

2.2 白背飞虱种群季节性消长动态

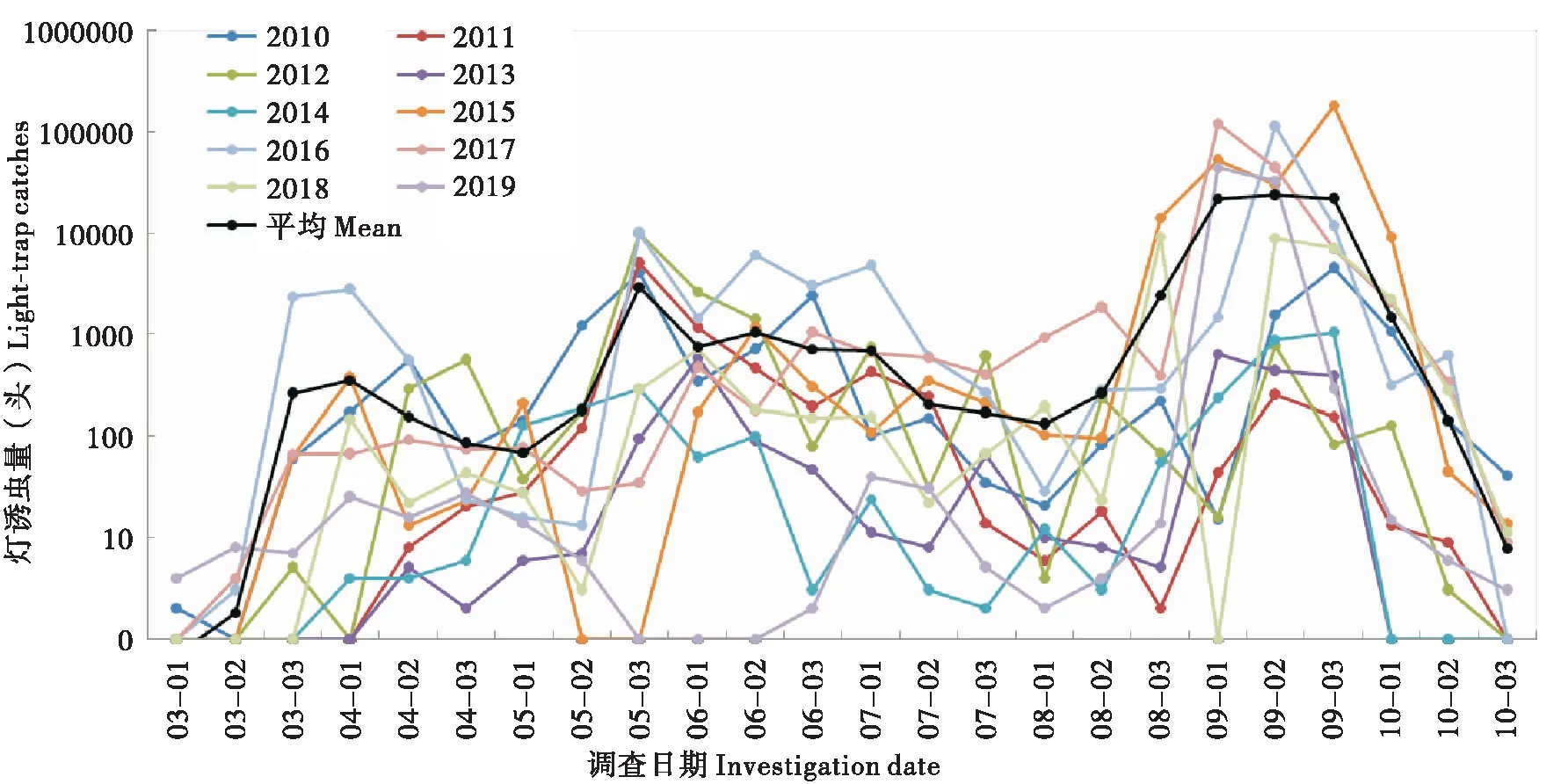

从旬灯诱种群消长动态看,3月、4月白背飞虱的灯诱种群数量较低,期间可出现小的灯诱高峰,5月上中旬白背飞虱灯诱量逐渐增多,5月下旬至6月中旬灯诱量一直维持在较高水平,之后灯诱量逐渐下降,7月中旬至8月中旬白背飞虱的灯诱量较低,9月白背飞虱灯诱量陡然升高,出现一段明显的灯诱高峰,10月中旬之后灯诱量逐渐下降(图1)。基于10年平均的旬灯诱虫量动态,全年存在3个较为明显的灯诱虫峰:3月下旬至4月上旬、5月下旬至7月上旬以及9月上旬至下旬(图2)。不同峰期之间白背飞虱的诱虫量存在较大差异,第一峰期灯诱虫量较低,旬平均虫量仅为百头,第二峰期为千头数量级,第三峰期灯诱虫量最高,为万头数量级。

图1 2010-2019年沧源县白背飞虱逐旬灯诱虫量Fig.1 Every ten-days light-trap catches of Sogatella furcifera in Cangyuan County from 2010 to 2019注:横坐标中03-10分别代表月份,01、02、03分别代表上旬、中旬、下旬。Note: 03, March; 04, April; 05, May; 06, June; 07, July; 08, August; 09, September; 10, October; 01, 02 and 03 represented the first ten-days of a month, the middle ten-days of a month and the last ten-days of a month respectively.

图2 2010-2019年沧源县白背飞虱田间种群发生动态Fig.2 Population dynamics of Sogatella furcifera in rice field of Cangyuan County from 2010 to 2019

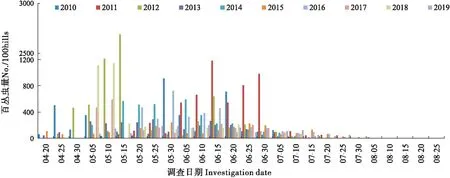

白背飞虱田间种群调查结果表明,沧源县白背飞虱成虫和若虫共同构成危害种群,其中若虫比例高达85.18%~96.45%,为危害主虫态。3-5月,水稻处于分蘖期和拔节期,植株条件有利于白背飞虱种群增长,随着白背飞虱不断迁入,田间白背飞虱种群呈增长趋势,以低龄若虫为主,一般于5月底6月上旬田间种群数量达到最大值,构成田间种群危害高峰。6月下旬水稻进入孕穗期,田间白背飞虱高龄若虫种群虫量上升,种群开始向外迁出。7月初水稻抽穗后,营养条件不利于白背飞虱种群增长,田白背飞虱种群数量迅速下降,成若虫均无明显的发生高峰期。8月中下旬水稻进入成熟收割期,白背飞虱田间种群数量极低,9月出现的灯诱虫峰为从外地回迁高峰,虽然灯诱虫量特别大,但对当地水稻威胁较小(图2)。

2.3 白背飞虱年际发生动态

从灯诱高峰期看,白背飞虱会出现大小不一的灯诱高峰,且年度间差别较大,2011年、2012年白背飞虱灯诱高峰期主要在5月下旬,高峰期诱虫量占全年灯诱量的61.35%、55.59%,2014-2019年,白背飞虱的灯诱高峰集中9月,高峰期诱虫量占54.03~99.71%,而2010年、2013年白背飞虱灯诱高峰呈明显的双峰型(图1)。从灯诱虫量看,白背飞虱在不同年度之间的差异较大,2013和2014年的灯诱虫量仅为2 146、3 031头/年,明显低于2015-2017年的291 753、160 436、181 373头/年,而单灯单日诱虫量也存在较大差异,2013年白背飞虱高峰日的诱虫量最低,仅为515头(6月10日),而2015、2016年的单灯单日诱虫量高达120 320头(9月 22日)、111 190头(9月15日)。

白背飞虱田间发生存在极大的年度差异,成若虫的高峰虫量和高峰期在不同年度之间差异明显(图2),如2011年白背飞虱发生较迟,6月10日田间成虫高峰日百丛虫量为38头,6月15日若虫高峰日虫量为1 170头;2012年白背飞虱田间发生早,4月30日成虫高峰日百丛虫量为201头,5月15日若虫高峰日虫量为2 660头;而2013、2015、2019年田间白背飞虱发生高峰量仅为288、240、201头/百丛,明显低于其他年份(图2)。

2.4 白背飞虱种群数量的影响因子分析

白背飞虱越冬虫量与气象因子的相关性分析结果表明,沧源县白背飞虱的越冬虫量与冬季极端最低温度之间的相关关系显著,相关系数r为0.473(P=0.02),但与温度、降雨、相对湿度及极端最高温度等因子的相关性不显著。白背飞虱灯诱虫量与气象因子的相关性分析结果表明,5月累积灯诱虫量与5月降雨存在显著的相关性(r=0.758,p=0.011),其他月份累积灯诱虫量与温度、降雨、相对湿度、极端最高温度及极端最低温度之间没有显著性的相关关系,此外,3月、4月、5月份的累积灯诱虫量与越冬虫量之间也没有显著的相关关系,P值均> 0.05。田间高峰期最大虫量与各月越冬虫量及3月、4月累积灯诱虫量不存在显著的相关关系,与5月累积灯诱虫量呈显著正相关(r=0.670,P=0.034)。此外,田间最大虫量还与3月极端最低温度呈显著负相关关系(r=0.746,P=0.013),与6月温度存在极显著正相关关系(r=0.765,P=0.009)。

综上所述,白背飞虱的越冬虫量大小与冬季极端最低温度存在显著正相关关系,田间高峰期最大虫量与5月累积灯诱虫量呈显著正相关,但与越冬虫量及3月、4月灯诱虫量无显著关系,而5月累积灯诱量又与5月降雨存在显著正相关。

3 结论与讨论

云南地处低纬度内陆地区,地形、地貌和气候类型十分复杂,白背飞虱发生为害存在明显的区域性、严重性与复杂性(四川、贵州、云南三省稻飞虱科研协作组,1982;程遐年等,2003)。赵雪晴等(2014)研究了云南省白背飞虱发生特点,田间种群高峰和迁入种群均呈现由南向北逐渐延后的趋势,滇南、滇东南和滇西南危害严重(赵雪晴等,2014)。本研究分析了沧源县2010-2019年白背飞虱的灯诱种群动态、高峰期及虫量,明确了白背飞虱的灯诱高峰期主要集中在3月下旬至4月上旬、5月下旬至7月上旬以及9月,与赵秀兰和李秋阳2010-2013年的调查结果基本吻合(赵秀兰和李秋阳,2015),沧源县白背飞虱主害代种群高峰在5月底至6月初,要明显早于滇东南、滇东及滇东北地区(赵雪晴等,2014),加强监测大田初始迁入虫源和5-6月主害代,是该稻区白背飞虱防治的关键。9月的灯诱峰次属于北虫南迁形成的回迁虫峰(全国白背飞虱科研协作组,1981),虫量受北方稻区的自然环境和人为防治等因素影响,多表现为虫峰多、虫量大、单日单灯虫量多的现象(赵雪晴等,2014),如2015、2016年的单灯单日诱虫量高达120 320头、111 190头,明显高于赵秀兰和李秋阳(2015)2010-2013年监测的同期灯诱量。由于此时滇西南稻区田间早、中稻已基本成熟收获,对当地水稻生产的威胁较小(赵雪晴等,2014),仅为害再生稻和晚稻(赵秀兰和李秋阳,2015)。

滇西南稻区常年有少量的白背飞虱越冬虫源(杨家鸾等,1982),主要越冬区域分布在海拔1 244 m以下(赵秀兰和李秋阳,2015;韦丽莉等,2020),以成、若虫在再生稻、落粒稻、早稻秧苗和稻桩上越冬(四川、贵州、云南三省稻飞虱科研协作组,1982;赵雪晴等,2018;韦丽莉等,2020)。本研究于2011-2018年选取白背飞虱的主要越冬场所再生稻、落粒稻,利用扫网和刮盘两种方法,明确了沧源县勐董镇、勐角乡、勐省镇的低热河谷坝区为白背飞虱越冬区域,平均越冬虫量为333.50~911.57头/667 m2,但不同年度之间白背飞虱越冬种群密度存在明显的差异,这与赵雪晴等(2018)、韦丽莉等(2020)研究基本吻合。本研究发现,滇西南稻区白背飞虱的田间发生为害与越冬虫量不存在相关性,证实了该稻区白背飞虱发生轻重与本地越冬虫源关系不大。随着滇西南稻区耕作制度的变革,取消冬秧,扩大冬早蔬菜和小春复种,加之农闲田进行翻犁板田(赵秀兰和李秋阳,2015),白背飞虱的越冬场所越来越少,越冬虫量较低,对翌年春季初始虫源和大发生种群的贡献较小(Huetal.,2010;2015;罗举等,2013;赵雪晴等,2018)。

一般而言,迁入基数是迁飞性害虫大发生的决定因素(张孝羲,1980;齐国君等,2009),而早期迁入虫源基数是白背飞虱大发生的重要前提条件(朱明华和龚泽明,1983;王政等,2011)。境外白背飞虱虫源迁入滇西南稻区定殖后,可随秧苗进入大田,构成田间的初始虫源,5-6月田间的主害代也以迁入虫源为主(胡国文等,1988),迁入虫源的数量直接决定田间白背飞虱的种群数量变动(朱明华和龚泽明,1983)。本研究认为沧源县白背飞虱田间高峰期最大虫量与3、4月累积灯诱虫量不存在显著的相关关系,与5月累积灯诱虫量呈显著正相关(r=0.670,P=0.034),这意味着白背飞虱田间主害代的种群为害主要取决于5月的外地迁入虫源。此期水稻正值分蘖至拨节期,白背飞虱迁入后,营养条件十分适宜白背飞虱种群快速增殖(陈宇等,2012),形成田间种群的危害高峰。

白背飞虱暴发成灾受水稻品种、耕作制度、抗药性及人为防治等诸多因素的影响(全国白背飞虱科研协作组,1981),还与天气气候条件关系十分密切(汪毓才等,1982;吕芬等,2008)。本研究表明5月累积灯诱虫量与5月降雨也存在显著的相关性,也反映出白背飞虱迁飞降落与降雨等天气条件关系十分密切(Crurnmay & Atkinson,1997),白背飞虱田间高峰期最大虫量与6月温度存在极显著正相关关系,可见沧源县6月温度较为适宜,对白背飞虱的生长发育和繁殖极为有利(冯炳灿等,1985;李凯龙等,2014)。本研究选用的系统调查田为防治田块,基本可以反映出该稻区白背飞虱的实际发生及防治情况,但用药防治会影响白背飞虱的田间种群虫量,具有一定的局限性。

——稻(二)