脂肪肉瘤的临床病理特征分析

黄卓雅 胡琛 陈思 缪伟贤 廖鹏娟 苏桂晓 蔡敏仪

脂肪肉瘤在临床上是一种比较常见的疾病,也是成人最常见的软组织肉瘤,青少年和儿童也常见[1]。任何年龄段的人均可能患脂肪肉瘤,尤其是随着社会的发展,人们生活节奏的加快,饮食习惯改变,脂肪肉瘤的发病率也随之增。脂肪肉瘤是一种发生在脂肪细胞或组织中的疾病,通常是深在性的、无痛性的,并且会随着生长发育逐渐变大,体积较小时不影响人的身体健康,当脂肪肉瘤变大影响外在美观或者压迫血管神经,此时就需要治疗[2]。临床上对脂肪肉瘤的初步诊断主要是临床症状和体征加影像学检查,检出率通常较高,但是如果疾病的诊断出现问题,患者在治疗过程中常常会发生各种并发症以及不良反应,严重影响了患者的正常生活,对患者的生理以及心理均造成严重的伤害[3]。因此,病理学诊断对于脂肪肉瘤是最准确的确诊手段,脂肪肉瘤的治疗主要是手术切除,并且做病理检查,明确病理类型,来做最后的诊断[4]。本研究随机选取2008 年6 月~2020 年2 月在本院治疗的48 例脂肪肉瘤患者,回顾性分析其病理特征,根据结果进行统计分析,提高对脂肪肉瘤的认识。

1 资料与方法

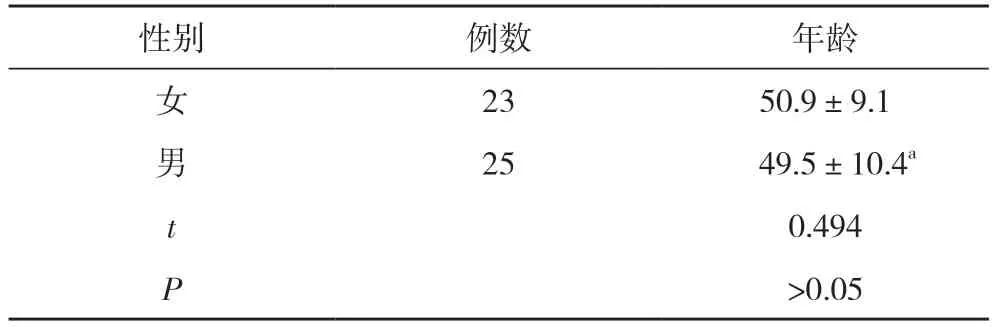

1.1 一般资料 选取2008 年6 月~2020 年2 月在本院治疗的48 例脂肪肉瘤患者作为研究对象。其中,女23 例,年龄23~82 岁,平均年龄(50.9±9.1)岁;男25 例,年龄29~80 岁,平均年龄(49.5±10.4)岁。女性与男性的年龄比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 患者的年龄比较(,岁)

表1 患者的年龄比较(,岁)

注:与女性比较,aP>0.05

1.2 纳入及排除标准

1.2.1 纳入标准 自愿参与本研究,签署知情同意书并同意对其进行随访;所有患者在进行手术前病情较为稳定,意识清晰,能够配合医生的治疗;没有其他的疾病。

1.2.2 排除标准 孕妇及哺乳期妇女;患者的理解能力较差,不能配合医生进行相应的治疗;患者存在认知障碍,家族史上有精神病的患病经历。

1.3 方法 所有患者实施手术前均进行影像学检查,体表部位的脂肪肉瘤行彩色多普勒超声检查,腹部或身体内部的脂肪肉瘤行CT 或磁共振检查,统计并记录检查结果。术前告知患者治疗方案以及术后并发症的发生情况,对患者出现的疑惑进行耐心解答,提高患者的依从性[5]。浅表部位的脂肪肉瘤选择局部麻醉手术的方式,腹腔或腹膜后等部位的脂肪肉瘤选择静息复合全身麻醉的手术方式。对手术切除的标本,通过肉眼观察大体的改变,包括病变的颜色、形状等,病理科进行取材,将取下的组织放在10%的中性福尔马林中进行固定后制片显微镜下观察。固定完之后由病理医生将标本取出放在标本盒里,置于全自动脱水机中脱水16 h 处理标本[6]。处理过程包括组织进行固定、透明、脱水、浸蜡,处理完16 h 后,病理技师将标本拿到包埋机上进行包埋,包埋成病理蜡块,放在切片机上进行切片,厚度3~4 μm,切片后放在病理玻片上进行脱蜡,放在二甲苯中透明,之后在全自动染色机中染色,封片机封片,制成病理切片,病理医生在镜下做出诊断。

1.4 观察指标 统计所有患者脂肪肉瘤发生部位及病理类型,与术前影像学资料进行对比分析。

1.5 统计学方法 采用SPSS21.0 统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差()表示,采用t 检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 脂肪肉瘤发生部位及单发、多发、复发情况分析脂肪肉瘤于四肢和腹膜后发病率较高,其次为腹腔、肩背部、臀部,占比分别为33.33%、29.17%、12.50%、6.25%、6.25%;腹腔、四肢、腹膜后脂肪肉瘤的复发率较高,占比分别为50.00%、43.75%、35.71%;阴囊、乳腺发病率最低,占比分别为2.08%、2.08%。见表2。

表2 48 例患者脂肪肉瘤发生部位及单发、多发、复发情况分析[n(%)]

2.2 病理类型分析 脂肪肉瘤患者中黏液性、非典型/高分化、去分化、脂肪瘤样病理类型比例较高,占比分别为25.00%、22.92%、18.75%、18.75%;其次为梭形细胞、小圆形细胞,占比分别为6.25%、4.17%;硬化性,梭形、多形、黏液性病理类型最少,占比分别为2.08%、2.08%。见表3。

表3 48 例患者胶囊内镜检查不同病理类型分析(n,%)

2.3 影像诊断和病理诊断结果一致性分析 影像诊断和病理诊断结果的一致性较高。见表4。

表4 影像诊断和病理诊断结果一致性分析(n,%)

2.4 复发病例分析 48 例脂肪肉瘤患者中,复发7 例,复发率为14.58%(7/48);其中,女性3 例,男性4 例;3 例为多次(二次)复发;初发部位腹膜后3 例、四肢2 例、背部1 例、臀部1 例;初诊病理类型为黏液型5 例、去分化2 例。发生于腹膜后的脂肪肉瘤较发生于其他部位者更易复发。

2.5 免疫组化染色结果分析 48 例脂肪肉瘤患者中,31 例行免疫组化染色以协助诊断,结果显示:Vim 阳性率 为100.00%(19/19)、S-100阳性率为78.26%(18/23),Ki67 增殖指数范围为1%~70%。免疫组化染色有助于不同类型脂肪肉瘤的病理诊断,且对预测疾病复发有一定作用。

3 讨论

脂肪肉瘤是发生在脂肪细胞以及向脂肪细胞分化的各个阶段的一种恶性肿瘤,发病率在软组织恶性肿瘤当中位居前列[6]。发病原因以及发病机制目前临床研究并不明确,要根据患者的具体情况进行分析。本病一般没有并发症,也没有具体的预防措施,发病人群主要是男性患者居多,一般多见于中年人和老年人,平均年龄在50 岁[7]。主要临床表现为患者皮肤下有结节出现,而且同时会发生局部软组织浸润现象,发病部位一般多在下肢,尤其是在股部,也有少数患者在臀部以及颈部出现[8]。通常皮损呈结节状,患者一般无疼痛。该疾病的发病部位一般都在深部软组织,然后再由深部软组织逐渐向皮下组织扩展,但是,也有少数患者的脂肪瘤发生在皮下组织[9]。临床上脂肪肉瘤的最终确诊往往要依靠病理学诊断,临床上与患者脂肪肉瘤进行鉴别的肿瘤主要有恶性纤维组织细胞瘤中的普通型和黏液型以及横纹肌肉瘤中的多形型[10]。脂肪肉瘤一般根据细胞类型可以分为4 型,分别为分化良好型、黏液样型、圆形细胞型、多形型。高分化脂肪肉瘤包括脂肪瘤样脂肪肉瘤、硬化型脂肪肉瘤和炎症型脂肪肉瘤[11-13]。脂肪瘤样脂肪肉瘤类似脂肪瘤,但脂肪细胞大小不等,脂肪细胞之间可见脂母细胞。硬化型脂肪肉瘤由脂肪瘤样区域及硬化性间质区域构成。黏液型脂肪肉瘤具有明显的黏液背景,富于薄壁的分支状血管。去分化脂肪肉瘤镜下有典型的高分化脂肪肉瘤成分和非脂肪性(去分化)成分,二者通常分界清楚,有时也呈现逐渐移行现象。

本研究中,脂肪肉瘤于四肢和腹膜后发病率较高,其次为腹腔、肩背部、臀部,占比分别为33.33%、29.17%、12.50%、6.25%、6.25%;腹腔、四肢、腹膜后脂肪肉瘤的复发率较高,占比分别为50.00%、43.75%、35.71%;阴囊、乳腺发病率最低,占比分别为2.08%、2.08%。该数据与其他研究者的数据相吻合。脂肪肉瘤患者中黏液性、非典型/高分化、去分化、脂肪瘤样病理类型比例较高,占比分别为25.00%、22.92%、18.75%、18.75%;其次为梭形细胞、小圆形细胞,占比分别为6.25%、4.17%;硬化性,梭形、多形、黏液性病理类型最少,占比分别为2.08%、2.08%。去分化脂肪肉瘤的诊断是基于手术标本的解剖病理学检查。腹膜后肉瘤常被诊断为可触及的肿块。金标准治疗是完全切除肿瘤,切除边缘健康,无损伤或破裂。为此,一些作者建议切除邻近器官。然而,三叉腹膜腔的解剖限制和通常重要的肿瘤体积限制了获得满意切除的可能性。CT 扫描和磁共振成像(MRI)是非常有用的成像技术。组织学诊断会带来一些问题,因此免疫组织化学和分子生物学是非常有用的诊断方法。疾病的进展是以复发的频繁为标志的。为了优化治疗效果,建议对这些罕见且变化很大的肿瘤进行专业的多学科治疗。

本项研究仍然存在样本数量较少,研究不够透彻等问题,为此,会再继续进行大样本详细分析,争取进一步深入探究脂肪肉瘤的临床病理特征,进一步提高对脂肪肉瘤的认识。

综上所述,在临床上,脂肪肉瘤的病理学诊断是最后的确诊方式,也最为准确,不同分化型的脂肪肉瘤病理特征明显不同,分析其病理特征有利于提高对脂肪肉瘤的认识,有利于患者的治疗和恢复。