急性心肌梗死心源性休克患者施以IABP 疗法的效果观察

邬艺渊,王 瑞,李晓茜

(乐山市人民医院重症医学科 四川 乐山 614000)

急性心肌梗死心源性休克作为常见的心血管系统急危重症疾病,若不及时妥善治疗,患者面临较高的风险[1]。目前临床所采取的常规治疗方案为经皮冠状动脉介入术(PCI),虽然可以取得一定的临床效果,但与预期存在差异,患者预后质量较差,病死率仍较高[2]。近年主动脉内球囊反搏术(I A B P)技术得到良好发展,其作为创伤性左心室机械辅助循环装置,基于物理作用可纠正患者的血流动力学指标,与冠状动脉血流灌注量、心排血量,对患者心功能的优化有积极作用[3]。本次选取2016 年1 月—2020 年3 月期间于我院接受治疗的60 例急性心肌梗死心源性休克患者,在PCI 基础上另行IABP疗法,取得了较好的疗效,具体报道如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选取2016 年1 月—2020 年3 月于我院接受治疗的60 例急性心肌梗死心源性休克患者。纳入标准:(1)与急性心肌梗死、心源性休克诊断标准相符;(2)心功能分级为Ⅲ级、Ⅳ级;(3)本人及(或)家属知情且授权。排除标准:(1)肝肾功能障碍者;(2)凝血功能障碍者;(3)重度贫血、急性脑出血者;(4)精神疾病者;(5)治疗依从性差者等。由医学伦理委员会审核批准(20190103),根据患者住院日期的奇偶性分为对照组、研究组,各30 例患者。其中对照组男性19 例,女性11 例,年龄为31 ~77 岁,平均(54.85±7.34)岁,病程为0.4~11.0 h,平均(5.77±2.38)h;研究组男性20 例,女性10 例,年龄为32 ~79 岁,平均(55.45±7.45)岁,病程为0.5 ~11.1 h,平均(5.88±2.40)h;比较分析两组患者一般资料,差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性。

1.2 方法

两组患者均接受基础治疗,包括基础药物、心电监护、吸氧等。

对照组开展PCI 疗法:以桡动脉为穿刺点,将3 000 U 肝素注入其中,参考冠脉造影选择支架、指引导管、导丝规格,先取100 U 肝素注入,置入指引导管,至患者病灶处停止,远端植入导丝,借助导丝促使球囊进入病灶,预扩张处理,取支架置入,然后扩张、释放,结合患者具体情况进行抽吸、升压,并使用抗心衰药物,术后将鞘管取出,常规压迫止血、包扎,穿刺侧肢需要制动6 h,然后常规抗凝[4]。

研究组基于对照组疗法另行IABP 疗法:PCI 术前开展IABP 疗法,通过Seldinger 技术穿刺患者股动脉,在降主动脉内置入球囊导管,促使其顶端位于动脉开口下缘3 cm 处,可连接主动脉球囊反搏机,通过R 波心电图触发,反搏频率以患者血流动力学指标、心律进行调节[5]。

1.3 观察指标

(1)记录并比较分析两组患者治疗后的血流动力学指标,包括中心静脉压(CVP)、左心室射血分数(LVEF)与平均动脉压(MAP)。(2)记录并比较分析两组患者治疗后的血清指标,判定方法如下:于患者空腹状态下采集10 mL 静脉血,3 000 转/min 离心10 min,以零下20 ℃保存,通过自动生化分析仪检测血清乳酸(LAC)、超敏C-反应蛋白(hs-CRP)水平,通过化学发光法检测脑钠肽(BNP)[6]。(3)记录并比较分析两组患者的存活率、不良反应发生率。

1.4 统计学方法

采用SPSS 21.0 统计软件进行数据处理。计量资料采用均数±标准差(± s)表示,行t 检验。计数资料用频数和百分比(%)表示,行χ2检验。P <0.05 为差异有统计学意义。

2.结果

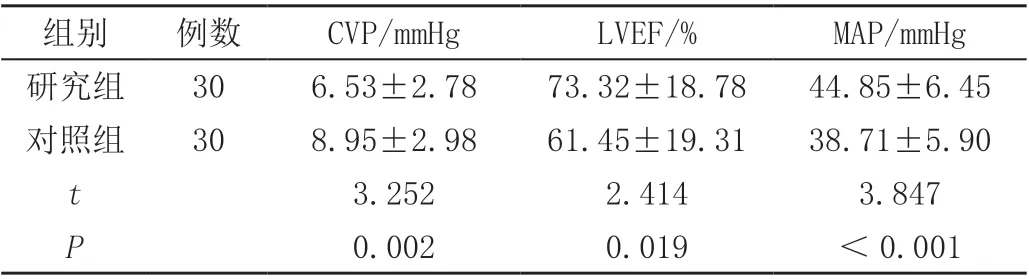

2.1 两组患者治疗后血流动力学指标比较

研究组的CVP 水平低于对照组,LVEF 与MAP 水平高于对照组,差异有统计学意义(P <0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗后血流动力学指标比较(± s)

表1 两组患者治疗后血流动力学指标比较(± s)

组别 例数 CVP/mmHg LVEF/% MAP/mmHg研究组 30 6.53±2.78 73.32±18.78 44.85±6.45对照组 30 8.95±2.98 61.45±19.31 38.71±5.90 t 3.252 2.414 3.847 P 0.002 0.019 <0.001

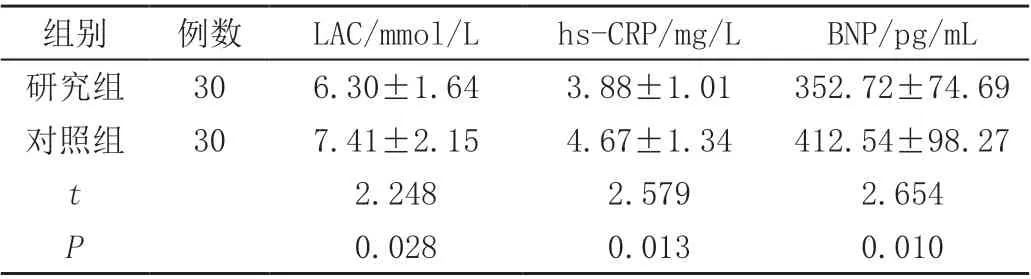

2.2 两组患者血清指标比较

治疗后研究组的LAC、hs-CRP与BNP水平低于对照组,差异有统计学意义(P <0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗后血清指标比较( ± s)

表2 两组患者治疗后血清指标比较( ± s)

组别 例数 LAC/mmol/L hs-CRP/mg/L BNP/pg/mL研究组 30 6.30±1.64 3.88±1.01 352.72±74.69对照组 30 7.41±2.15 4.67±1.34 412.54±98.27 t 2.248 2.579 2.654 P 0.028 0.013 0.010

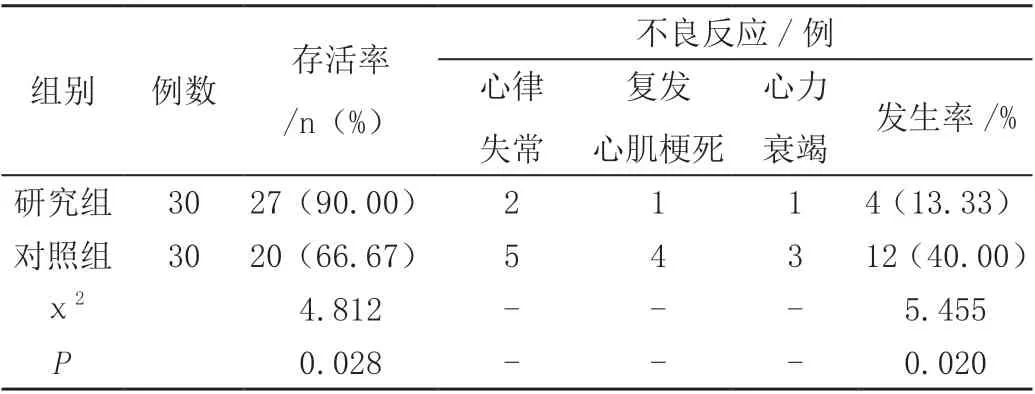

2.3 两组患者存活率与不良反应发生率比较

研究组的存活率为90.00%,不良反应发生率为13.33%,对照组的存活率为66.67%,不良反应发生率为40.00%,差异有统计学意义(P <0.05)。见表3。

表3 两组患者存活率与不良反应发生率对比

3.讨论

急性心肌梗死患者临床高发心源性休克并发症,主要原因为急性心肌梗死会降低心肌细胞活性,致使心梗病灶厚度下降,同时向外延伸,直至完全覆盖患者整体心脏,继而引发心源性休克,若没有及时采取有效的治疗方案,会给患者的生命安全预埋较大的风险隐患。目前临床多以急诊PCI 疗法加以干预,该方案可将患者冠脉打通,进而改善患者心功能,但由于急性心肌梗死心源性休克病情进展十分迅猛,靶器官血液灌注量非常低,单纯的以PCI 治疗无法满足患者机体需求,所以临床效益难以达到预期。

本次选取2016 年1 月—2020 年3 月期间于我院接受治疗的60 例急性心肌梗死心源性休克患者,对照组行PCI 治疗,研究组行PCI 联合IABP 治疗,结果显示,研究组的CVP 水平低于对照组,LVEF 与MAP 水平高于对照组(P <0.05);研究组的LAC、hs-CRP 与BNP 水平低于对照组(P <0.05);研究组的存活率为90.00%,不良反应发生率为13.33%,对照组的存活率为66.67%,不良反应发生率为40.00%(P <0.05)。

IABP 疗法即将气囊置入患者主动脉,促使其等同于患者的心动周期,通过充气、放气的形式改善患者心脏的血液循环。在既有研究资料中可知,通过IABP 疗法可促使患者舒张压峰值得到有效提升,有利于稳定靶器官灌注压,避免其受损,同时还有利于患者心排血指数的优化。所以在对患者开展PCI 疗法之前,适宜IABP 疗法有利于患者冠脉血流灌注量的提升,解除心肌的缺氧状态,避免患者心脏负荷过大,有利于循环状态的优化,进而提高患者机体内环境的稳定性;此外,通过IABP 疗法还能降低患者因PCI 疗法出现组织受损、炎性反应的风险,降低患者治疗期间不良反应发生率,为其生命安全提供进一步保障。

综上所述,急性心肌梗死心源性休克患者在PCI 治疗基础上另行IABP 治疗,可有效纠正其血流动力学与血清指标,纠正患者病情的同时,还能减少不良反应发生率,提高患者存活概率。