竖脊肌平面阻滞在骨质疏松性椎体压缩骨折手术麻醉中的应用*

黄 志, 陈 锐, 夏 维, 彭晓红△, 徐 昊, 许闫严

武汉市第四医院,华中科技大学同济医学院附属普爱医院 1麻醉科 4骨科,武汉 4300332武汉市第三医院,武汉大学同仁医院心内科,武汉 4300703华中科技大学同济医学院附属同济医院麻醉科,武汉 430030

随着社会人口结构趋于老龄化,近年来,骨质疏松性椎体压缩骨折(osteoporotic vertebral compression fractures,OVCFs)在临床上较常见,其中以绝经后女性及老年男性患者居多,属“低能量性损伤”[1]。经皮椎体成形术(percutaneous vertebroplasty,PVP)和经皮穿刺球囊扩张椎体后凸成形术(percutaneous kyphoplasty,PKP)是目前OVCFs手术治疗的2种常用方法[2],均属微创手术方式。目前PVP/PKP手术多在局部麻醉下完成,但局麻下患者麻醉效果欠佳,术中常会有明显疼痛体验或酸胀不适感。监护麻醉有助于改善患者的焦虑和疼痛,然而,俯卧位患者使用镇静剂,特别对老年患者,可能会导致其呼吸抑制,并使气道管理变得困难;另外术中透视时,医护人员需多次暂离患者,增加了安全隐患,因此麻醉医生的积极参与势在必行[3]。全麻可为手术医生提供良好的手术条件和为患者提供舒适的麻醉体验,但OVCFs患者通常为老年人,且多伴有心肺功能下降,加之脊柱手术是在俯卧位进行,更可能增加麻醉相关心肺并发症的风险。椎管内麻醉对循环系统的影响,使老年或者高龄患者存在较多顾虑。竖脊肌平面(erector spinae plane,ESP)阻滞最早由Forero等[4]于2016年提出,用于治疗胸背部神经病理性疼痛,近年来有报道ESP阻滞用于胸科及腹部手术,但迄今鲜有ESP阻滞用于PVP或PKP的报道,本研究探讨ESP阻滞在OVCFs微创手术中的麻醉效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2018年1月~8月于武汉市第四医院诊断为骨质疏松性椎体压缩骨折拟行经皮椎体成形术或经皮椎体球囊扩张成形术的患者,美国麻醉医师协会(American Society of Anesthesiologists,ASA)分级Ⅰ~Ⅲ级。采用随机数字表法将患者分为2组,竖脊肌平面阻滞组(E组)和局部浸润麻醉组(C组,对照组)。排除心功能分级(美国心脏协会,New York Hear Association,NYHA)大于Ⅱ级以上者;排除有精神疾病史、长期服用镇痛药物史、出血/凝血功能明显异常,或对局麻药物过敏者;排除不能配合视觉模拟评分(visual analogue score,VAS)者;排除大于2个椎体节段骨折患者。本项研究已获武汉市第四医院伦理委员会批准(伦理号:KY2018-049-02),患者均签署知情同意书。

1.2 麻醉方法

1.2.1 一般准备 拟行ESP阻滞的患者术前8 h禁食,术前2 h饮功能饮料小于200 mL;C组患者未要求禁食禁饮。入手术室后建立上肢静脉通道持续输液,常规监测手指经皮脉搏氧饱和度(SpO2)、心率(HR),间断自动无创动脉压监测(NIBP),5导联心电图连续监测(ECG),持续低流量吸氧。E组患者麻醉前均测动脉血气1次,神经阻滞操作前静脉给予舒芬太尼5 μg,并注意观察患者呼吸情况和监测生命体征变化。神经阻滞操作时患者取俯卧位,使用Mindray M8(或Mindray M7)彩色多普勒超声仪,选择凸阵超声换能器,穿刺针选择PAJUNK,UniPlex,G22,80 mm,局麻药使用盐酸罗哌卡因注射液(100 mg/10 mL,AstraZenea公司,瑞典,批号NAVK),以生理盐水稀释成0.4%浓度。

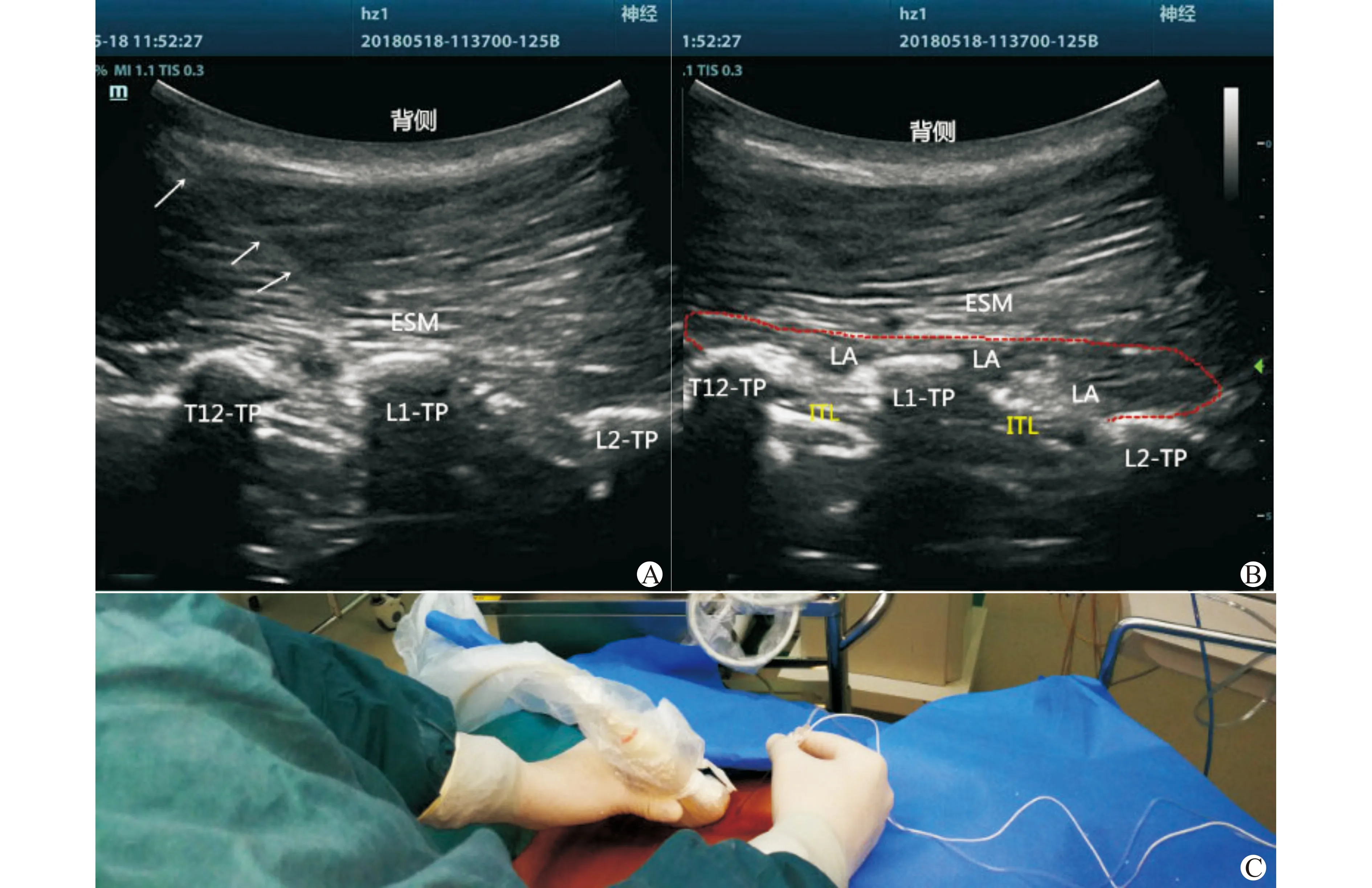

1.2.2 区域阻滞 以病椎为中心,按外科无菌原则向头尾两端和身体两侧用1%活力碘消毒3次,铺无菌巾。超声探头涂适量无菌耦合剂,无菌袖套薄膜包裹缠紧。操作时麻醉医生站立于患者一侧,超声探头与脊柱长轴平行,旁矢状位扫描,采用“12肋出现法”进行椎体节段定位后,从前外侧向后内侧移动探头,找到横突平面,肋骨与横突均为强回声结构并有声影在其下方,横突结构更接近方形,且位置比肋骨更深一些。采用平面内技术,超声探头的“Mark点”一侧为进针点,进针点2%利多卡因皮下注射形成小皮丘并揉压使其扩散,神经阻滞针在此处进针,适当调整角度使针尖对准横突方向,向前进针直到针尖触及横突表面(图1A、1B、1C),予2 mL生理盐水注射以确定最佳位置,注射试验生理盐水时可见横突上方肌筋膜层稍有抬起,“水分离”技术见液性暗区有向头尾侧扩散趋势,注入0.4%罗哌卡因注射液15 mL。对侧ESP阻滞方法相同,两侧共计容量30 mL(0.4%罗哌卡因注射液120 mg)。本研究中3例为单椎体单侧入路手术仍行双侧ESP阻滞,5例2个节段椎体手术者每个横突ESP阻滞用0.4%罗哌卡因注射液10 mL,总容量40 mL。

A:凸阵超声换能器脊柱旁矢状位扫描,视窗中显示三节段横突截面,目标横突位于视窗中央,神经刺激针朝向横突穿刺;T12-TP:胸12横突,L1-TP:腰1横突,ESM:竖脊肌,L2-TP:腰2横突;白色箭头所示为神经刺激针;B:竖脊肌平面见低密度液性暗区,视窗中可见“水分离”现象,局麻药物向头尾侧扩散;ITL:横突间韧带,LA:局麻药;红色线圈示局麻药扩散范围;C:探头旁矢状位置于椎旁区域,神经刺激针从Mark点侧采用平面内技术进针。

1.2.3 局部浸润麻醉 局部浸润组患者以C形臂X线透视定位后,由手术医生完成局部麻醉,在病椎体拟建立针道周围处,用1%利多卡因分层浸润,每侧15 mL。两组患者术区效果测试满意开始手术,阻滞效果欠佳者术中视情况由手术医生予1%利多卡因行局部浸润麻醉,术中患者血压若升高超过术前基础值20%则用尼卡地平降压。术毕两组患者均不使用术后镇痛装置,术后补救镇痛用地佐辛5 mg静脉注射(必要时),E组患者术后入麻醉后监护室(PACU)观察30 min无不适后返病房,C组患者术后回病房。

1.3 观察指标

E组患者区域阻滞完成30 min后测试术区皮肤感觉神经阻滞效果,C组局部浸润麻醉完成后即由手术医生测试局麻效果,测试病椎局部拟建套管通道处皮区感觉。感觉阻滞程度分为4级:0级为感觉无减退,1级对冷刺激感觉减退,2级针刺感觉减退,3级对冷刺激和针刺感觉均消失。2级及以上均为阻滞麻醉有效。记录两组患者有无局麻药中毒及术中局麻药补救镇痛情况,术中血管活性药使用情况等。记录不同时间点VAS评分,选择的不同时间点为:两组患者麻醉前(t1)、PVP/PKP双侧工作套管(单侧手术时为单侧套管)软组织穿刺时(t2)、套管入椎弓根后(t3)、套管进椎体内时(通常越过后2/3椎体)(t4)、球囊扩张时(t5)、骨水泥注入后(t6);记录两组患者术后2、6、12、24 h静态VAS评分,采用下地行走和咳嗽评价同时间段动态VAS评分;E组患者术后评价双侧下肢有无皮肤感觉异常或感觉减退,记录术后双下肢肌力;记录两组患者开始下地行走的时间;记录两组患者术后有无精神和意识异常、两组患者恢复进食时间,并记录患者有无术后尿潴留,有无恶心、呕吐等并发症;记录两组患者有无穿刺部位血肿和局部皮肤感觉异常,E组患者记录有无胸腹腔或重要神经血管损伤的表现。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 纳入病例情况

本项研究纳入71例患者,E组36例,C组35例,其中男13例,女58例,年龄57~93岁,体重46~89 kg,胸椎23例(其中3例双胸椎未重复计数),腰椎48例(1例双腰椎未重复计数,1例T12和L1双椎以压缩较重的胸椎计数)。所纳入病例中胸椎骨折以T12多见,其次为T11,最高胸节段为T7(1例);腰椎骨折以L1多见,其它节段有L2、L4,其中有5例同时行2个节段的椎体手术(包括同时行胸椎和腰椎2个节段2例),其它均是单椎体手术。患者中17例有高血压病史,2例初诊高血压病,术前血压均控制在高血压1级或正常血压;9例有糖尿病史者术前血糖均控制在正常范围。

2.2 两组患者一般资料及手术时间比较

E、C两组患者性别、年龄、体重等一般资料及手术时间的比较,差异均无统计学意义(均P>0.05,表1)。

表1 两组患者一般资料比较Table 1 Comparison of patients’general

2.3 两组患者手术部位皮区阻滞效果比较

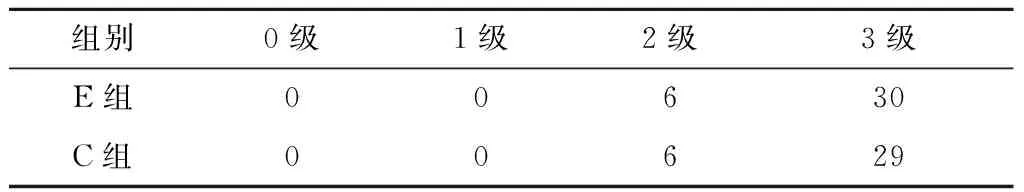

E组患者神经阻滞完成后30 min和C组患者局麻完成后,测试手术部位皮区阻滞效果(C组患者只限拟行穿刺点皮肤测试),感觉神经阻滞程度均在2级以上(针刺感觉减退或对冷刺激和针刺感觉均消失),两组患者皮区阻滞效果比较差异无统计学意义(P>0.05,表2)。E组患者阻滞后皮区阻滞范围达3~5个节段。

表2 两组患者区域阻滞30 min后皮区阻滞效果比较(例)Table 2 Assessment of cutaneous sensory blockade(n)

2.4 两组患者麻醉前、后和术中不同时间段VAS评分比较

E、C两组患者麻醉前(t1)行VAS评分比较差异无统计学意义(P>0.05);工作套管行皮肤、皮下、各肌肉层等软组织穿刺,入椎弓根骨性结构前(t2)两组患者行VAS评分比较差异无统计学意义(P>0.05);工作套件入椎弓根后(t3)、套件入椎体内时(t4)、行球囊扩张时(t5)(其中E组和C组各32例行球囊扩张术),两组患者VAS评分比较差异有统计学意义(均P<0.05);在骨水泥注入操作时(t6)两组患者VAS评分比较差异无统计学意义(P>0.05)(表3)。

表3 两组患者术中不同时间段VAS评分Table 3 VAS scores at different time points during the

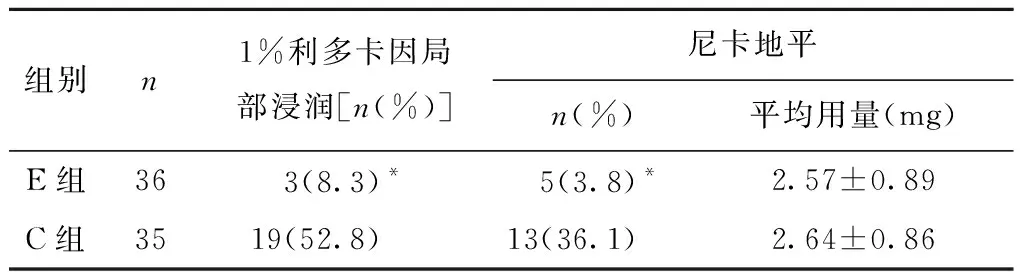

2.5 两组患者术中用药情况比较

手术开始行局部穿刺时E组有3例、C组有19例患者需行局麻药物局部浸润补救镇痛,差异有统计学意义(P<0.05),术中E组有5例,C组有13例,由于收缩压和(或)舒张压明显升高,用尼卡地平降压,两组差异有统计学意义(P<0.05),但人均药物用量差异无统计学意义(P>0.05)(表4)。

表4 两组患者术中局麻药浸润及其它用药情况Table 4 Intraoperative requirement for additional local anesthetics and other medicine

2.6 两组患者术后VAS评分比较

两组患者术后2、6、12、24 h静态VAS和动态VAS评分差异均无统计学意义(均P>0.05)(表5、表6)。两种麻醉方式在术后镇痛效果方面无明显差别,两组患者术后均未使用补救镇痛。

表5 两组患者术后不同时间段静态VAS评分Table 5 Static VAS scores after

表6 两组患者术后不同时间段动态VAS评分Table 6 Dynamic VAS scores after

2.7 两组患者术后下肢生理和机能情况

E组患者中术后2 h随访时有11例诉大腿有轻度麻木感(部分为双侧),但双下肢肌力均5级,2 h可下地行走,无乏力感,步态正常;术后12、24 h随访时均未再诉下肢麻木感,双下肢肌力均为5级。

2.8 术后机体功能恢复情况

两组患者术后均未禁食,各自按需摄入流质或软食,均未出现恶心、呕吐或腹胀等症状。E组患者有1例术后2 h随访时诉尿潴留,患者既往有前列腺肥大病史和尿潴留史,考虑与此相关;其它E组患者及C组患者术后排尿均正常。

2.9 术中、术后并发症

E、C两组患者均未发生局麻药物或其它药物过敏反应;术后均未出现精神或意识异常;两组患者均无穿刺部位血肿,无穿刺部位局部皮肤感觉异常;E组患者无胸或腹腔器官损伤、无重要神经血管损伤的表现;两组患者均未诉皮肤瘙痒、便秘等症。

3 讨论

本研究尝试采用双侧ESP阻滞麻醉行胸腰段PVP或PKP手术,36例患者在ESP阻滞麻醉下,相较于局部浸润麻醉患者术中镇痛效果更好,尤其在穿刺椎弓根、椎体等骨性结构时E组患者的VAS评分较C组低,可见ESP阻滞除可有效阻滞脊神经后支外,还可阻滞支配椎弓根和椎体等骨性结构的脊神经分支,故而相较于局部浸润麻醉ESP阻滞在PVP/PKP的应用中镇痛更全面,效果更确切。

两组患者麻醉后皮区阻滞效果测试和术中工作套管穿刺软组织时VAS评分无差异,镇痛效果相似,说明ESP和局部浸润麻醉均对脊神经后支支配区域具有较好阻滞作用。在注入骨水泥阶段两组患者疼痛评分也未见差异,可能与骨水泥的理化机制[5-6]等有关系。

据报道,80岁以上老年人OVCFs的发病率高达40%[7],PVP/PKP创伤小、术后恢复快[8-10]、效果良好[2-3]。通常局部麻醉的麻醉范围是从皮肤到椎板表面周围的软组织,椎弓根至椎体区域并没有麻醉作用。在工作套管穿刺椎弓根至目标椎体(通常达椎体前1/3部分)时,会出现可预见性疼痛[11-12],尤其在接近中线椎体前1/3时,穿刺针有可能穿透椎弓根的外侧[11]。

与局部麻醉比较,ESP阻滞弥补了局麻下工作套件穿过椎弓根和椎体时的镇痛不足,同时有效地减少了患者因手术而产生的应激反应。同时ESP阻滞也避免了全麻在老年患者可能出现的并发症,也可避免俯卧位下老年患者使用监护麻醉可能导致的呼吸抑制。

本研究中E组术中局麻药浸润麻醉补救镇痛的例数较C组明显减少,也进一步说明ESP阻滞在PVP/PKP术中的镇痛效果更佳。C组在术中麻醉效果欠佳时,通过局部浸润麻醉进一步加强镇痛效果,但在穿刺套件入骨性结构时VAS评分仍然较高,患者术中疼痛明显,说明术中通过局部浸润麻醉对改善因套件入骨性结构时引起的疼痛效果有限。术中需要用尼卡地平行降压的患者例数E组患者也比C组少,说明ESP阻滞组患者术中血流动力学更平稳,这对老年或高龄患者具有重要意义,更有利于保障老年患者术中、术后的安全。

ESP阻滞最早报道是用于疼痛治疗[4],Ueshima等[13]首次将ESP阻滞应用于行胸椎椎体手术的高龄患者,刘天柱等[14]报道在创伤较小的后入路脊柱手术中其也可作为一种可行的麻醉方式,尤其是针对ASA分级较高的老年患者。学界认为椎骨骨膜及骨质有3种不同来源的神经分布[15-18]:来自硬脊膜、纵韧带的神经(窦椎神经);椎体周围的椎旁丛(交感神经);来自附近肌肉的神经(脊神经后支)。这3种神经发出许多分支分布到椎骨骨膜及骨质。ESP阻滞可向椎旁丛扩散和作用于窦椎神经,其扩散机制可能有3种通道:①脊神经后支通道,②竖脊肌鞘通道,③肋横突孔通道[19]。

本研究中E组患者在区域神经阻滞操作前给予小剂量舒芬太尼(5 μg)静注,可以起到预镇痛的作用,符合多模式镇痛的原则。而C组患者局部浸润麻醉并未给予阿片类药物,一方面准确反映PVP/PKP手术局部浸润麻醉这一主流麻醉的真实情况,但可能导致两组结果比较的可信度降低。另外,本研究中有5例双节段病椎患者未予剔除,其对病例的同质性并未造成干扰,因为从剂效关系上讲,双节段ESP阻滞时,每个节段椎体给予的同浓度局麻药的容量是减少了,参与两组间比较仍能得出组间差异更说明两组镇痛效果有差别。需要注意的是,胸段双侧ESP阻滞,高容量局麻药要防止发生广泛的交感神经阻滞的可能。

ESP阻滞在PVP/PKP术后镇痛方面并无明显优势,一方面是由于微创手术本身创伤不大,另一方面也进一步说明PVP/PKP手术本身通过恢复病椎高度和加强病椎稳定性,也具有缓解疼痛的作用[20]。ESP阻滞具有头尾侧扩散作用,达5个甚或7个节段[4,21],低位胸椎和腰段的ESP阻滞术后,可能阻滞腰段脊神经前支,需要观察下肢肌力。另外ESP阻滞应用于PVP或PKP手术需要局麻药物向椎旁间隙的扩散,有必要在阻滞麻醉完成后30 min以上再开始手术,以利于局麻药物的充分扩散。

综上所述,ESP阻滞在PVP或PKP麻醉中的应用具有一定优势,术中镇痛更完善[22],患者就医体验和麻醉满意度更高;术中血流动力学更稳定;术后可早期恢复饮食和早期下地活动,对老年患者快速康复具有重要意义。总之,神经阻滞[22-24]提高了老年患者手术的安全性,具有临床应用价值。