18F-FDG PET/CT在骨结核诊断中的应用价值*

王 朋, 陈祥怡, 代文莉

三峡大学第一临床医学院(宜昌市中心人民医院)核医学科,宜昌市核医学分子影像重点实验室,宜昌 443003

目前世界范围内,结核发病率仍然位于传染性疾病前列[1]。2019年我国疾病预防控制中心法定传染病疫情概况显示,我国肺结核报告发病率与报告死亡率位居法定传染病第2位[2]。骨结核是由结核分枝杆菌引起的感染性疾病,是我国最常见的肺外结核疾病,骨髓活检是骨结核的主要确诊手段[3-4]。常规影像学检查(如X线、CT、MR等)是骨结核重要的辅助诊断方法,但由于其特异度与灵敏度低,临床应用尚存在较大局限性[5-6]。18F-FDG PET/CT是目前临床应用最广泛、最成熟的多模态分子影像检查技术,由于其检测灵敏度高,又是全身显像,因此在多种肿瘤和炎症的临床应用中具有重要价值[7-8]。骨结核是由结核杆菌感染引起的一种肉芽肿性炎症,肉芽肿内活化的巨噬细胞和上皮细胞己糖激酶表达增加、糖代谢增强,因此18F-FDG能够非特异性浓聚于病灶中,并且浓聚程度与病灶活动性有关[9-10]。本研究旨在探讨骨结核的18F-FDG PET/CT影像特征,为骨结核的早期诊断与鉴别诊断提供实用性经验。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2013年10月至2020年1月,在宜昌市中心人民医院行18F-PET/CT检查,且同时符合以下标准的患者:①PET/CT影像发现骨质破坏或骨骼高代谢灶,疑似骨结核,包括主要诊断或次要诊断考虑骨结核;②既往无原发肿瘤病史;③病史资料齐全,有明确的病理或临床诊断结果。

符合上述条件的患者共56例(包括40例PET/CT主要诊断考虑为骨结核,16例次要诊断考虑为骨结核)。其中男性35例,女性21例,平均年龄(59.1±15.8)岁。

1.2 PET/CT图像采集

显像设备为西门子Biograph mCT-64 PET/CT。显像剂18F-FDG由日本住友回旋加速器HM-10HC生产,每批药物的放射化学纯度>97%,符合显像要求。检查前患者禁食6 h以上,监测空腹血糖水平,于安静状态下静脉注射18F-FDG,注射剂量为3.70~5.55 MBq/kg,并嘱患者多饮水、排尿。注射显像剂后,患者安静休息40~60 min,临检前先排空膀胱,再饮水300~500 mL使胃充盈。选择正确的扫描协议,先采集CT图像(电压120 kV,电流通过3D自动毫安技术实时控制,CT扫描层厚5 mm);然后采集PET图像,每个床位采集1.5 min。扫描范围为从头顶至大腿中段,整个扫描过程约15 min。对采集所得的数据进行衰减校正,采用有序子集最大期望值法(OSEM)进行图像重建,并传输至Syngo MI工作站进行图像融合。图像重建完成后,可通过视觉分析阅片,并可通过勾画感兴趣区自动计算出最大标准化摄取值(maximum standardized uptake value,SUVmax)等半定量指标。

1.3 图像分析

图像重建完成后,通过视觉分析,记录骨质破坏累及的部位、数量、骨质破坏的性质、病灶的连续性、椎间盘的受累情况、病灶的SUVmax,以及骨骼系统以外病灶的影像学特点。由2名经验丰富的医师进行独立阅片,当诊断出现分歧时由2人共同阅片并得出最佳诊断。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 随访结果

经过随访获得明确诊断结果的患者共56例,其中骨结核组(简称A组)37例,包括男性20例,女性17例,年龄范围15~83岁,平均年龄(60.0±14.7)岁。非骨结核组(简称B组)19例(包括肺癌5例、浆细胞瘤4例、骨髓感染3例、朗格汉斯组织细胞增生症2例、鼻咽癌骨转移1例、胆管癌骨转移1例、慢性粒细胞白血病1例、骨淋巴瘤1例、骨纤维母细胞瘤1例),男性15例,女性4例,年龄范围13~80岁,平均年龄(57.5±18.1)岁。两组患者的年龄差异无统计学意义(t=0.55,P>0.05)。A组主要临床症状为疼痛、发热、盗汗与体重下降;B组主要临床症状为疼痛。

A组37例患者中,33例PET/CT主要诊断考虑为骨结核,4例次要诊断考虑为骨结核;B组19例患者中,7例PET/CT主要诊断考虑为骨结核,12例次要诊断考虑为骨结核。PET/CT对骨结核诊断的灵敏度、特异度、准确度、阳性预测值、阴性预测值分别为89.2%(33/37)、63.2%(12/19)、80.4%(45/56)、82.5%(33/40)、75.0%(12/16)。

2.2 骨质破坏的特点

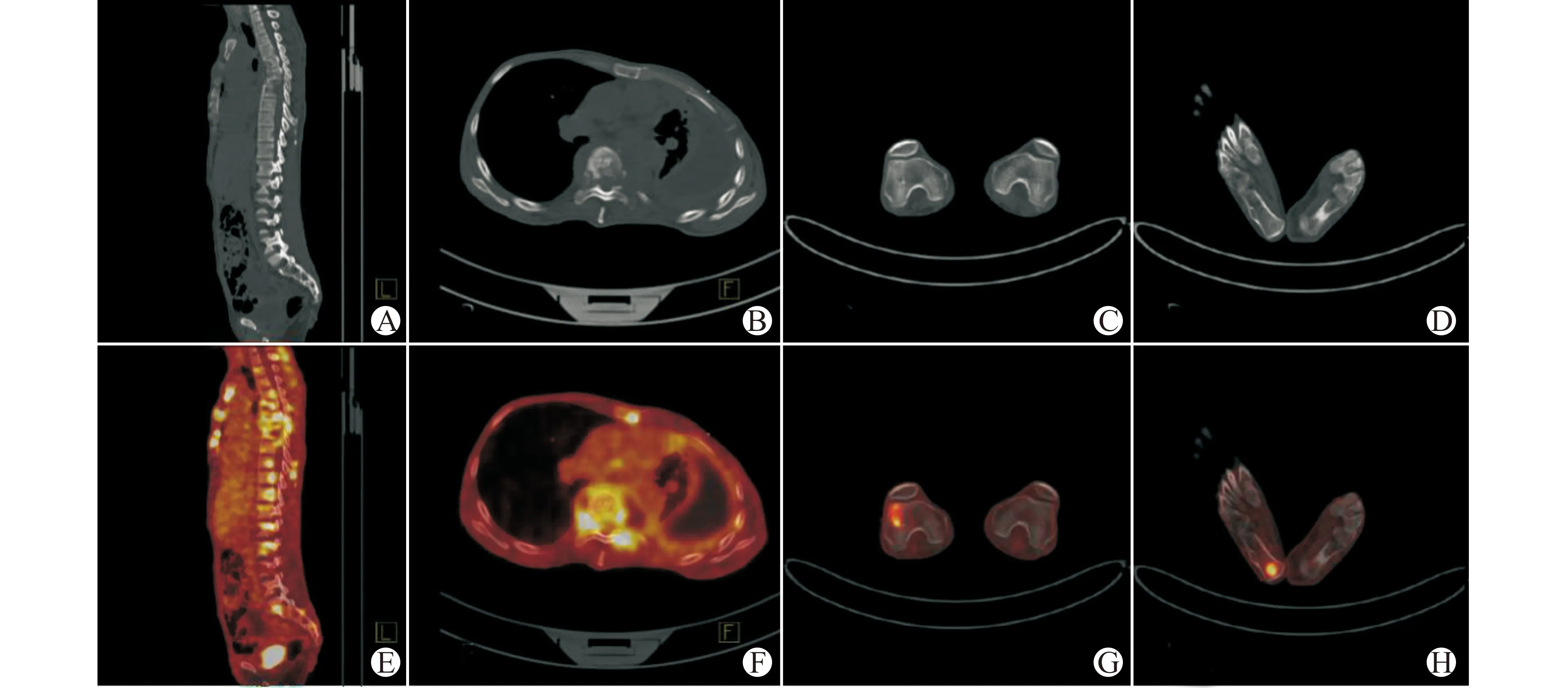

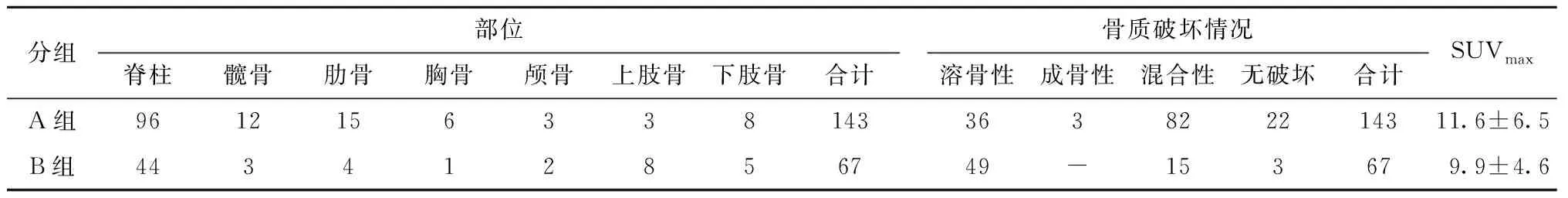

56例患者PET/CT检查共发现210处骨骼病灶。A组共发现143处骨骼病灶,其中25.2%(36/143)为溶骨性破坏、57.3%(82/143)为混合性破坏,2.1%(3/143)为成骨性破坏,15.4%(22/143)无骨质破坏而仅表现为代谢增高(图1)。B组共发现67处骨骼病灶,73.1%(49/67)为溶骨性破坏,22.4%(15/67)为混合性破坏,4.5%(3/67)无骨质破坏。两组患者骨质破坏均以混合性与溶骨性为主,其中A组混合性破坏发生率高于B组(χ2=22.43,P<0.05),A组溶骨性破坏发生率低于B组(χ2=43.56,P<0.05)。

患者,男,35岁,经病理学确诊为骨结核。A、B:CT示腰2、3椎体骨质破坏;C:CT示髋骨病灶未见明显骨质破坏;D~G:PET及融合图像示腰2、3椎体、右侧髋骨及肝脏内的多个代谢增高灶,椎体见放射性“冷区”。

2.3 骨骼病变的分布特征

56例患者骨骼病灶均可表现为单发与多发(表1)。A组患者中,21.6%(8/37)表现为单一骨骼受累,78.4%(29/37)为多骨受累;发生部位分别为脊柱81.1%(30/37)、髋骨27.0%(10/37)、肋骨21.6%(8/37)、胸骨16.2%(6/37)、颅骨8.1%(3/37)、下肢骨8.1%(3/37)、上肢骨2.7%(1/37)(表1)。B组患者中,约68.4%(13/19)表现为单一骨骼受累,31.6%(6/19)为多骨受累;发生部位分别为脊柱68.4%(13/19),肋骨21.1%(4/19),髋骨15.8%(3/19),下肢骨15.8%(3/19),上肢骨10.5%(2/19),颅骨10.5%(2/19),胸骨5.3%(1/19)(表1)。A组患者相较于B组更容易出现多骨受累(χ2=11.73,P<0.05)。

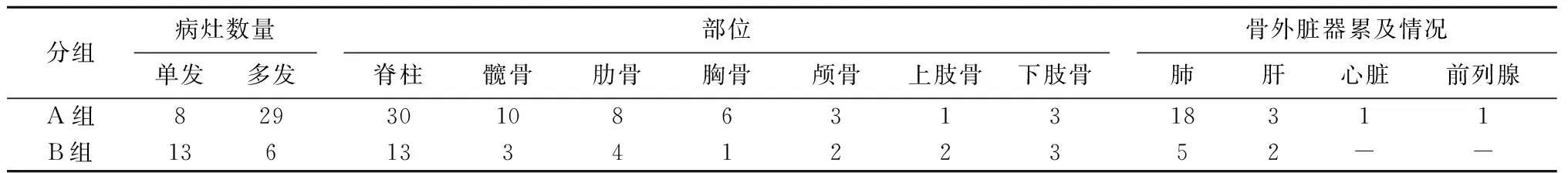

表1 患者骨质破坏特点(例)Table 1 Characteristics of bone lesions in patients(n)

2.4 椎骨与椎间盘的受累特征

A组患者中,约81.1%(30/37)存在脊柱结核病灶。脊柱结核除典型的疼痛症状外,椎旁软组织可出现不同程度的代谢增高,严重的患者PET/CT检查可发现高代谢的椎旁脓肿,是椎体结核的重要表现之一,本研究中70.0%(21/30)的脊柱结核患者发现上述特征(图2)。30例脊柱结核患者中,66.7%(20/30)累及腰椎、56.7%(17/30)累及胸椎、8.1%(3/37)累及颈椎。约80.0%(24/30)存在连续多个椎体受累,43.3%(13/30)出现椎间盘受累,严重者椎间盘狭窄甚至消失(图2)。A组脊柱结核患者共发现96个椎骨代谢增高,仅椎体受累约占70.8%(68/96),仅附件受累约占11.5%(11/96),椎骨椎体与附件同时受累约占17.7%(17/96)。

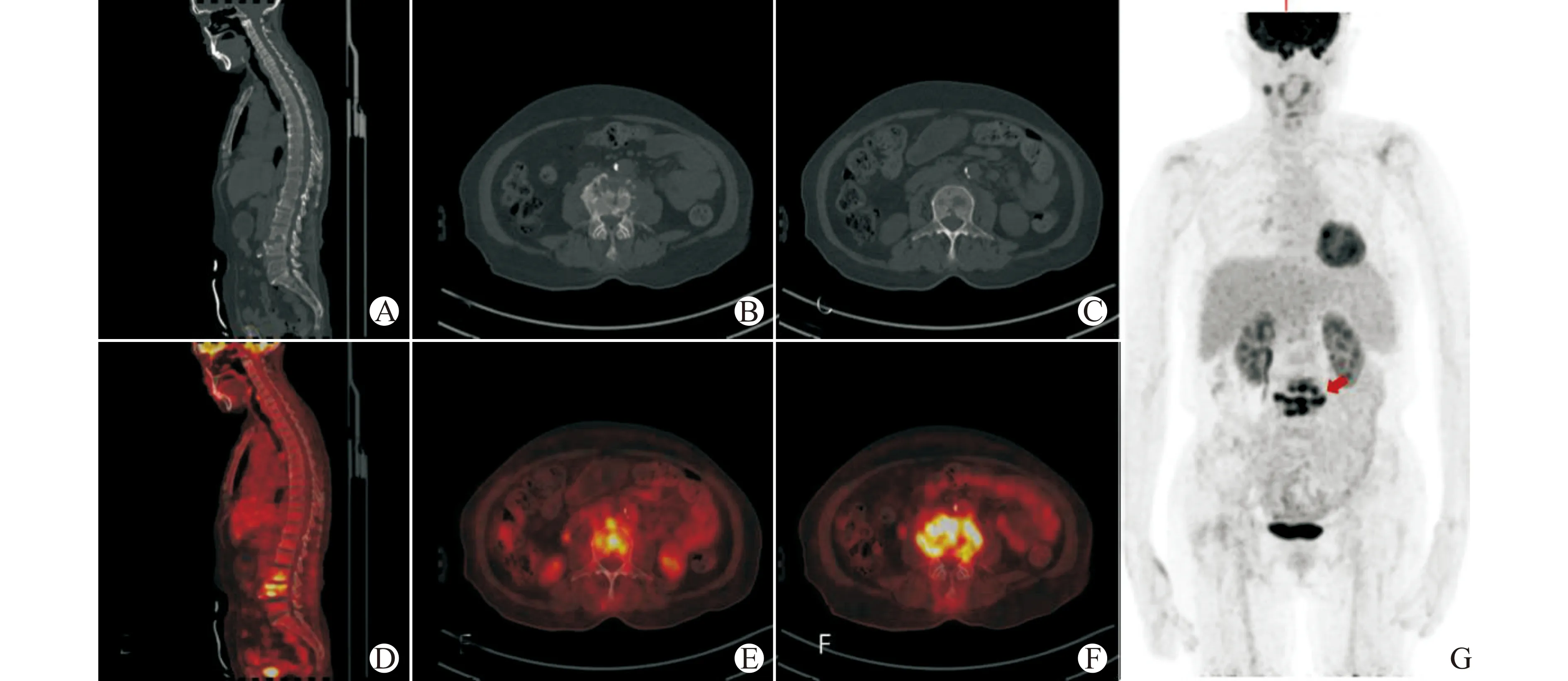

患者,男,38岁,经病理学确诊为骨结核。A、B:CT示胸4~9椎体骨质破坏明显,椎旁可见脓肿形成,胸5~7椎体楔形变,胸7、8椎体呈前后脱位,胸7向后突压迫脊髓。C、D:CT示右侧股骨及右侧根骨骨质破坏;E~H:18F-FDG PET及融合图像示多发骨质破坏及代谢增高

B组患者中,约68.4%(13/19)存在脊柱病灶,与A组相比差异无统计学意义(χ2=0.53,P>0.05),其中约38.5%(5/13)存在多个连续椎体受累(图3),约7.7%(1/13)患者存在椎间盘受累。B组脊柱受累患者中,共发现44个椎骨高代谢灶,仅椎体受累约占68.2%(30/44),仅附件受累约占4.5%(2/44),椎骨椎体与附件同时受累约占27.3%(12/44)。

患者,女,65岁,经病理学确诊为布氏杆菌脊柱炎。A~C:CT示腰3、4椎体骨质破坏,周围软组织稍肿胀,椎间隙尚存;D~F:PET/CT融合图像示腰椎骨质破坏及周围软组织代谢增高;G:PET全身最大强度投影(maximum intensity projection,MIP)

A组相对于B组,相邻椎体受累更为常见(χ2=5.36,P<0.05)。两组比较,虽然A组椎间盘受累的发生率更高,但两组发生率差异无统计学意义(χ2=3.75,P>0.05)。

2.5 骨外脏器受累的情况

两组患者骨外脏器受累情况(表1),A组患者中,62.2%(23/37)存在骨外脏器受累,分别为肺部占48.6%(18/37)、肝脏占8.1%(3/37)、心脏占2.7%(1/37)、前列腺占2.7%(1/37)。骨结核患者最易伴随发生肺结核,患者同时出现骨质破坏与肺部感染时应考虑结核的可能性。B组患者中,36.8%(7/19)存在骨外脏器受累,分别为肺部占26.3%(5/19),肝脏占10.5%(2/19)。

两组骨外脏器累积发生率差异无统计学意义(χ2=3.24,P>0.05),肺部是两组患者最易受累的骨外脏器。

2.6 骨骼病灶的SUVmax特点

A组患者共143处骨骼病灶,平均SUVmax为(11.6±6.5),B组患者共67处骨骼病灶,平均SUVmax为(9.9±4.6),两组患者骨骼病灶的SUVmax存在统计学差异(t=2.08,P<0.05)(表2)。A组约35.1%(13/37)的患者骨骼病灶显像剂分布均匀,约64.9%(24/37)的患者病灶显像剂分布不均匀,其中有4例显像剂分布不均者出现放射性“冷区”(图1)。B组47.4%(9/19)的患者病灶骨骼显像剂均匀分布,52.6%(10/19)的患者骨骼病灶显像剂分布不均匀,但均未发现放射性冷区。两组患者骨骼病灶在显像剂分布的均匀性方面差异无统计学意义(χ2=0.79,P>0.05)。

表2 病灶骨质破坏特点(个)Table 2 Characteristics of bone destruction

3 讨论

3.1 18F-FDG PET/CT对骨结核的显像原理及价值

骨结核的早期诊断与患者的预后密切相关,诊断不及时不仅延误患者治疗,还有可能引起病理性骨折、关节功能障碍、脊髓损伤等严重并发症[11-12]。18F-FDG PET/CT在肿瘤性疾病的应用价值已经被广泛认可,但在骨结核中的应用研究较少。结核肉芽肿内巨噬细胞与上皮样细胞葡萄糖转运蛋白和己糖激酶表达增加,摄取18F-FDG增多,因此,18F-FDG可应用于骨结核的显像与诊断[13]。

18F-FDG PET/CT用于骨结核诊断的价值主要体现在以下几个方面:①PET/CT结合了形态学影像和功能影像,二者相互补充,因此对骨结核的检出具有很高的灵敏度。有研究显示,18F-FDG PET/CT可以检出98%的肺外结核病灶[14]。本研究中,所有骨结核均表现为代谢异常增高,其中无骨质破坏的骨结核病灶占15.4%(22/143),而这部分病灶通过CT等常规影像学检查有较大的难度。②PET/CT是全身扫描,有利于将所有病灶归纳在一起进行信息整合,并发现其中的一些特征性病灶,在一定程度上提高了诊断准确性。③PET/CT检查可精准引导穿刺部位,尤其是对多病灶、多脏器累及的患者,能够提示最佳的穿刺部位,显著提升了穿刺的准确性[15]。本研究56例患者,共有43例在PET/CT的引导下进行穿刺活检。④18F-FDG的摄取程度能够反映病灶的活动性,18F-FDG PET/CT显像可用于结核病治疗后的疗效评价、随访及病程管理[16]。

3.2 骨结核PET/CT影像学特点

骨结核患者多伴随其他脏器结核感染,A组患者约62.2%(23/37)发生骨外脏器结核,其中肺是最常见感染部位。肺脏是结核病最易发生的部位,肺部的结核杆菌可经过血液与淋巴管向其他组织扩散形成新的感染灶。原发性骨结核发生率低,骨骼感染致病菌主要来源于其他结核感染灶[17-18]。

骨结核骨骼病灶以多发为主,骨质破坏以溶骨性与混合性破坏为主。骨髓结核分支杆菌感染后,局部炎症引起骨质破坏可伴随不同程度的骨膜反应与骨质硬化[19]。结核引起的炎症反应与宿主自身免疫力、病菌毒力有关。本研究纳入的患者以免疫力较低的老年患者为主,初次与再次感染时患者可能处于不同的免疫状态,骨质破坏与代谢情况表现形式多样。

骨结核病变可向周围软组织扩散,引起周围软组织肿胀,在PET/CT上呈现代谢增高[20]。A组64.9%(24/37)的患者出现上述特征,其中30例脊柱结核患者中,70.0%(21/30)的患者出现上述特征。脊柱是骨结核最好发的部位,脊椎结核病变以胸椎及上腰椎常见,具有相邻多个椎体连续发生的倾向,连续多个椎骨发生结核感染时相邻椎体椎间盘易受累。结核分枝杆菌经血液、淋巴管扩散至椎体引起脊柱感染,严重的感染可导致椎体骨质破坏与脊椎损伤,影响患者生活质量[21-22](图2A)。结核分支杆菌也可直接跨越椎体终板或经淋巴管向临近椎间盘扩散,引起椎间盘感染[21]。A组患者中,有13例患者出现椎间盘感染。本研究中我们也发现一些患者脊柱结核呈现多节段、非相邻的表现,不易与骨转移瘤鉴别。对于脊柱的跳跃性病变,需要审慎排除脊柱结核的可能,避免误诊。

3.3 骨结核PET/CT误诊分析

虽然18F-FDG PET/CT对骨结核的诊断有诸多优势,但由于FDG是一种非特异性显像剂,肿瘤和结核都可以代谢增高,因此容易出现假阳性诊断。如何通过影像学提高骨结核诊断的准确性仍然是临床工作中的一个难题[23]。本组病例中纳入了19例假阳性病例,现简要分析如下。

B组患者中,1例为布氏杆菌脊柱炎,布氏杆菌脊柱炎是由布氏杆菌感染引起的脊柱感染性疾病,关节疼痛与发热是主要的症状,感染易累及脊柱及椎间盘,骨质破坏可伴有周围软组织脓肿,患者多有疫区接触史[24-25]。该例患者主要症状是腰背部疼痛与发热,在18F-FDG PET/CT上可见腰3、4椎体混合性骨质破坏,腰大肌及周围软组织肿胀,椎间隙存在(图3),影像学表现与骨结核非常相似,鉴别非常困难,详细询问病史对诊断有一定帮助。2例为郎格汉斯组织细胞增生症(Langerhans cell histiocytosis,LCH),LCH是一组与感染相关的以朗格汉斯细胞异常增殖为主要特点的疾病,骨质破坏可伴有周围软组织肿块[26]。LCH可累及全身多个系统,其中骨骼累及最为常见[27]。成人椎体LCH与结核骨质破坏类似,可表现为“虫蚀样”骨质破坏,易误诊为脊柱结核,LCH的确诊以病理检查为准[28]。2例LCH患者18F-FDG PET/CT发现单一的肋骨膨胀性骨质破坏伴高代谢,周围软组织未受累,2例LCH患者均不伴有其肺部及其他脏器病灶。呼吸系统是结核分枝杆菌入侵的主要途径,超过半数骨结核患者可合并肺结核[18]。本研究中,骨结核组患者约62.2%(23/37)存在骨外脏器受累,78.5%(29/37)为多骨受累。此外,骨结核椎旁脓肿可伴液化坏死,均可与LCH相鉴别。

B组患者中,14例为肿瘤相关疾病,其中肺癌(5/19)与浆细胞瘤(4/19)发生率最高。肺癌是目前发生率最高的肿瘤之一,骨骼是肺癌常见的远处转移部位[29]。肺癌骨转移可表现为多种骨质破坏类型,与肺癌骨转移相比,骨结核骨质破坏灶多伴有骨质硬化[30](图1)。骨结核患者多伴有肺部结核病灶,周围型肺癌患者病灶具有毛刺、空泡、分叶、空气支气管征等特点与结核病灶相鉴别,但对于部分肺癌原发灶不典型的患者,其骨转移与骨结核表现类似,仍然是诊断的难点,需结合病理学检查结果判断。

浆细胞瘤是起源于骨髓的一种恶性肿瘤,孤立性浆细胞瘤发病率较低,且以脊柱多见[31]。本研究中4例浆细胞瘤患者,3例为脊柱孤立的骨质破坏灶,不易与脊柱结核鉴别。浆细胞瘤患者骨质结构异常主要表现为骨质疏松、穿凿样骨质破坏、虫噬样骨质破坏、皂泡样骨质破坏等[32]。浆细胞瘤与骨结核都可以疼痛为首发症状,脊柱病变不易累及椎间盘,较少引起椎间隙改变,病灶FDG代谢多数表现为轻度增高。脊柱结核多累及椎体,连续多个椎体可同时受累,椎间盘及周围软组织容易受到感染,多数病灶FDG代谢明显增高,且不同病灶代谢情况差异性大。

本研究主要存在以下几点不足:①对照组样本量小、病种数多,单一疾病的影像学特点难以系统性地归纳总结;②骨结核复查PET/CT的患者很少,未能开展PET/CT对骨结核治疗疗效评价的研究;③纳入标准为影像学疑似骨结核的患者,包括主要诊断或次要诊断考虑为骨结核的患者,次要诊断病例的入选,可能导致假阳性率偏高。

综上所述,18F-FDG PET/CT作为一种多模态的全身显像方法,在骨结核的检出、诊断与鉴别诊断、引导穿刺活检等方面具有重要价值。