推进基础教育质量监测三级协同助力教师发展

何 颖,孔祥华

(1.吉林省基础教育质量监测中心,吉林长春130022;2.长春职业技术学校,吉林长春130028)

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》提出教育改革发展的新任务,树立科学的教育质量观。2015年,《国家义务教育质量监测方案》规范了质量监测工作实施,推动了制度建设。2018年,中共中央国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》整体设计规划了教师发展蓝图,聚焦教师专业素质能力发展。2019年,吉林省教育厅《关于印发吉林省国家教师发展协同创新实验基地建设实施方案的通知》提出以机制创新为动力促进教师发展。提高教育质量是教育质量监测的根本目的,而教育质量提升的关键在于教师的专业发展。立足国测,构建省、市(县)、校三级联动协作的体系保障,增强横向和纵向的合作,聚焦教师专业发展,促进我省教育质量监测功能的有效发挥。

一、构建教育质量监测区域三级协作机制

协作联动,即是相互关联的部门通过合作建立相互作用关系和共振放大效益,形成高效有序的创新机制。基础教育质量监测对学校办学、学生成长、教师发展起着“牵一发而动全身”的作用,而教育监测的实践需要各级各部门共同努力。基于吉林省八年国家基础教育质量监测实践,积极探索构建省、市(县)、校三个层面组成的基础教育质量监测体系及良好的三级协同联动工作机制,上下联动,内外整合,发挥多方面政策与措施的协调作用,助推区域三级联动教育质量监测制度的形成。

我省基础教育质量监测工作已逐步形成了“省教育质量监测中心带动工作发展”的整体体系建设思路。随着省、市(县)、校工作体系保障性机制的初步形成,为了保障各级监测相关工作的顺畅运作,亟待明晰各级的职责、分工和协作关系,形成合力,不断完善机制建设,推进教师专业提升的有序、健康、可持续性开展。省监测中心主要任务是:以国家监测价值为主旨,充分发挥省级教育质量监测对教育决策的重要作用,跟进、督促省域各项教育政策的落实,推动市(县)、校两级层面教育质量监测工作的科学发展,提高学校教育质量。充分发挥省监测中心的监测资源优势、专家团队优势、在全省监测工作管理职责优势和多年形成的工作影响力和动员力优势,发挥自我的权威性,关注对国测结果的研究和分析,引导全社会树立新时代的教育质量观,助推省域基础教育高质量可持续发展。有条件的情况下,积极开展省本级监测“诊断”,进行阶段性、结果性评估,建立本省监测数据库,掌握省域教育质量发展动态,了解不同市(县)与不同类型学校等的发展状况,为教育决策和监督提供精准而高效的支持。作为监测归口的市(县)级的工作职责应是积极推动相关部门的协同共进。在当前的教育管理体系中,市(县区)是实施与运用监测结果提升教育质量和促进教师发展的主体。其主要任务应是落实行动,制定方案,落实国测、省测的组织开展与结果分析反馈,督促整改和提升。同时,在国测、省测基础上,量力而行地开展相关专题监测,重视过程性监控和指导,以此对教育教学起到规范引领作用,对监测结果做进一步的具体分析,为区域教育决策和教学改革提出精准的行动建议,解决区域的实际问题。作为监测的具体组织者与实施者的校级也是教育质量的直接责任者,其职责重在“诊断”后的“治疗”,体现监测的针对性和有效性。在学校层面,运用监测数据分析做深入全面的教学诊断,关注学生个体的学习需要和问题,制订改进方案——包括课程设置、教学计划、课堂定位、教学方法等,切实保障监测实施及结果应用的有效落实、深化与创新,促进学生成长、教师进步。

二、近年来吉林义务教育质量监测教师相关指标数据分析

教师因素是基础教育质量监测关注的重点,我省义务教育质量国测结果也证实了教师的专业发展与学生、学校的发展息息相关,深度影响教育教学质量。

监测数据显示,教师专业素养有待提高。吉林省四年级数学教师入职学历在中师及以上的比例为84.0%,低于全国0.3个百分点。吉林省艺术教师整体学科水平较低,尤其是,农村小学学科专业能力较高的音乐教师比例为0%,低于城市小学25.5个百分点,低于县镇小学42.1个百分点,低于乡镇小学26.6个百分点;农村小学学科专业能力较高的美术教师比例为0%,低于城市小学36.8个百分点,低于县镇小学43.1个百分点,低于乡镇小学51.4个百分点。

监测数据分析显示,教师培训形式有待改进,培训效果有待提升。吉林省语文、艺术教师(四年级、八年级)认为当前培训存在的主要问题是:“培训形式单一”“培训偏理论,对实践的指导性较差”“培训次数太少”。监测结果显示,吉林省四年级语文教师本学年参加过各级各类培训的学时平均为47.7学时(通常40~60分钟为1学时),低于全国4.0学时;八年级语文教师本学年参加过各级各类培训的学时平均为51.4学时,低于全国2.1学时。吉林省八年级音乐教师本学年平均培训总学时为23.3学时,低于全国18.4学时。八年级美术教师本学年平均培训总学时为30.8学时,低于全国7.2学时。教师发展的途径有限,省、市(县)、校三级分层、有针对性的培训是促进教师发展的最有效途径。

三、三级协作联动,强化教师发展

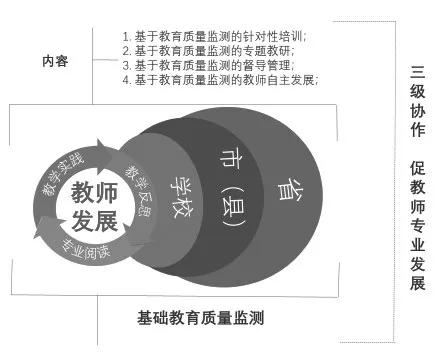

通过三级合作联动机制的创立,深度地、精准地发挥基础教育质量监测效能,推动教育质量监测在吉林省的深入发展,帮助教师更加认同教育质量监测的重要价值,形成师培、教研、督导与管理的合力。以监测的实证数据为依据,着力探索将教育质量监测的结果和数据分析反映出的问题与成绩,转化为教师发展的课题、目标、教育教学能力提升的重要内容和任务;转化为教研、培训的工作目标、内容重点和专题;转化为教育行政督导评估和管理的依据和导向。以市(县)、校为实施主体,创建吉林省教育质量监测三级协作机制,整合促进教师成长的多种力量、资源和优势,形成教育质量监测、培训、教研、督导、教师自身主体能动发展的联动协作制度和规范,优化教师发展方案。具体模型为:

(一)加强教师培训的针对性,提升教师专业实践能力

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》明确指出“完善培养培训体系,做好培养培训规划”。从教育质量监测结果分析中我们得到启示,必须加强培训需求的诊断和被培训者的参与度,优化培训内容,加强培训内容的针对性。监测数据显示,吉林省四年级语文教师期望参加培训的内容,排在前三位的依次是:教学方法(68.3%),针对教材中具体文本进行教学设计(48.0%),语文相关专业知识与技能(42.9%)。吉林省四年级语文教师认为对自己的语文教育教学工作帮助较大的培训形式排在前三位的依次是:教学观 摩(91.8%),课 例 研 究(69.5%),实 践 培 训(65.5%)。相关监测还显示,农村贫困地区教师的培训机会明显少于城市教师,乡村教师的“不乐教、不善教”成为阻碍教育质量提升的瓶颈。关注乡村教师培训,认真分析梳理参训教师的需求,针对教师在教育教学中薄弱环节进行培训。与此同时,相应补上教育质量监测基础理论与技能短板,包括监测工具的开发、监测报告、数据分析的解读与应用等。在培训形式上,增强参训者的深度参与、积极充分的互动、以及深度的实践体验,避免采用单一的专题讲座的形式进行培训,增强省、市(县)、校三级培训的联动与互补,让更多的教师在培训中深度受益。

(二)大力开展教学研究,提升教师专业化水平

基于教育质量监测的实施,积极推行省、市(县)、校三级联动,探索和改革评估方式,开展有实效的教研活动。运用监测数据分析,对教师教学、学生学习、学业评价、教学研究等反面做出研判,分析问题成因,为学校提供专项反馈和指导服务,引导市(县)、校从终结性评价转向过程性评价,加强过程的增值性评价,保证评价的全面与公正。通过省、市(县)和学校三个层面组织实施专项调研活动,相互切磋,相互启发,深度探寻问题原因和策略,运用定性和定量分析,帮助教师有效地进行教学诊断,反思教学过程与行为,进而通过有实效的教研活动使教师获得优质发展。

(三)优化各级教育督导,促进教师发展

教育督导是促进学校课程教学变革及转换教学评价模式的重要指导,是教师发展的关键步骤。国家印发的《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》,提出教育督导要以教育质量监测为基础,把督政、督学、评估监测一体化,通过三级教育督导协同联动机制,建立有利于教师发展和学校进步的教育生态机制。科学高效的教育评价监测助力于各级教育督导优化教育决策,高效指导教育工作与促进教师发展。各级教育督导要充当教育质量监测的“排头兵”,在教育质量监测的组织、结果运用、反思整改等方面发挥积极的作用。要运用信息技术建立开放共享的教育督导信息化服务平台,整合推进实现督政、督学、评估监测的资源共享、数据互通,形成智能化的督导体系。顺应教育优质发展的新形势特点,在“督导”转向“服务”的同时,建立线上、线下融合的督导新样态,促进课程教学的内容、教与学防止的变革,驱动优秀教学案例的生成,为教师提供快捷有效的成长路径,促进教师教学能力稳步提升。

(四)基于监测,引领教师自觉成长

教师是新时代基础教育高质量可持续发展的根本条件。为了提高监测效能,必须引导教师自主的专业发展,建立基于核心素养和基础教育质量监测的全面系统的、普适科学的测评框架和工具,开展以支持教师教学实践为目标的教学评估诊断。教师发展的核心素养包括:教学实践、教学反思与专业阅读。通过教育质量监测促进基础教育课程实施和教育教学模式的深度变革,通过国家和国际教育质量监测的发展和导向,引导教师变革教学方式,革新陈旧的课堂教学模式,建立混合模式,促成学生深度学习。增强教师在教育教学实践中要把教学与研究、反思一体化,对自己的教育教学实践进行持续的研究,重构专业知识能力系统、教育教学方法策略系统、教育实践反思改进系统,在教学、研究和反思中实现优质可持续的成长。

优秀的教师一定是成熟的阅读者,教师的读书是专业成长的结构性因素和条件。霍姆林斯基曾指出:“读书,读书,再读书,教师的教育素养的这个方面正是取决于此。”一个优秀教师的成长过程必然是一个专业阅读能力的整体发展过程,而这一切都离不开教师的阅读热情、阅读能力和阅读效能。通过持之以恒的主题性学习和阅读,教师才能不断重构和完善专业知识结构与行为,才能真正实现自我能动、高品质、有效的专业成长。

四、反思与展望

教师是教育教学实施过程中不可替代专业工作者,担负立德树人、培根铸魂的育人使命和责任。基于监测结果,增强基础教育质量监测各级各部门合作交流,关注教育教学的践行者——教师的发展,优化教师成长要素,为基础教育质量提升提供根本动力。

(一)探索构建以基础教育质量监测为驱动,以促进教师发展为目标,形成省、市(县)、校三级监测协同协作机制和积极有效的工作格局,增强教育质量监测对教师发展的深度驱动作用。此协作机制应包括互动的两个过程:一是三级监测协同协作实施教育质量监测的制度和机制;二是三级监测的协同协作,通过教育质量监测结果和数据有针对性地促进教师发展的制度和机制。以教育质量监测为驱动力,聚焦教师发展,建立纵向省、市(县)、校三级协同协作机制,形成培训、教研、督导管理等跨部门的横向相互联动创新的机制。相关部门,教育行政、督导、教研、学校紧密联系为一体,构建协同推进的教育质量监测及其结果应用的新样态,探索高质高效、低成本的教师发展途径和机制。

(二)探索我省三级监测协同协作的实践模型,建立省基础教育质量监测中心、市县(区)教育行政部门、学校、教师纵向协同协作关系和工作方式;形成教育质量监测、培训、教研、管理评价横向联动机制、方式和效应;构建“协商共建”式的促进教师发展的教师评价创新体系,切实有效地实施“回应—协商—共识”策略,形成平等参与、民主协商、共同发展的教师发展性评价。改变单向、受动式的评价模式,给予评价各方参与者以能动协作动力,给受评单位和教师积极参与和发表意见建议的权利和空间。

(三)探索构建三级监测协同协作促进教师发展的行动目标、内容、过程、方法策略和管理评价体系。通过建立项目实验示范区和联盟,扎实推进监测结果的应用,有效地作用于教师发展和教育质量全面提升,促进吉林省教育联动发展战略实施和积极有效的工作格局的建立。监测结果更能切中教师发展的核心问题和突出问题,大大提高各方面对教师成长和提高教育质量的贡献率。建立三级系统协作机制,整合不同层面的教育力量和优质资源汇,形成纵向、横向教育力量合力,改变以往培训、教研、管理分割分散的工作局面,获得教师发展和教育质量发展的双重效益。建立“三级联动”的监测工作机制,组织——落实——执行行政、管理、研究等多种混合职能。整体规划,明晰各级工作开展的重点,有针对性地开展工作,形成协作、互补的监测工作保障体系,是真正推动基础教育质量提升的制度化的长效机制,同时,构建协同联动、有实效的监测工作格局才会有持久的生命力,才能让区域教育踏上高质量、良性循环的快车道。

省、市(县)、校三级相互作用,缺一不可。只有三者协作联动,构建起有效的全方位、多层次、广覆盖的科学基础教育质量监测体系,才能有效发挥教育质量监测体检、诊断、修复、促进新成长的多重作用,实现教育质量监测的价值意义,创造新时代基础教育质量监测工作的新局面。

——以中国民用航空飞行学院为例