保温护理在结直肠癌患者手术中的应用

任东旭

辽宁省辽阳市中心医院手术室,辽宁辽阳 111000

结直肠癌(CRC)患者围术期出现低体温是常见热紊乱现象,而低体温可引发凝血功能障碍、手术部位感染(SSI)、呼吸抑制等症状,对预后影响较大[1]。低体温可通过保温护理进行预防,护理人员根据患者的病情及手术情况及时采取相关保温措施,以此保持患者体温维持在36℃以上,减少机体热量散失,最大限度避免低体温造成机体损害,保障手术顺利进行,进而改善患者预后[2-3]。目前,低体温干预方法主要有主动干预和被动干预,在有条件情况下,采取综合性的干预措施减少相关并发症的发生。基于此,本研究通过观察CRC 患者术中应用保温护理的效果,为临床干预方案制订提供参考,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年4月~2020年4月辽宁省辽阳市中心医院收治的100 例CRC 患者作为研究对象,均符合CRC 相关诊断标准[4];经结肠镜活检病理学检查证实;行根治性手术治疗;患者签署知情同意书。排除肿瘤转移、术前放化疗或免疫治疗、合并急性肠梗阻或穿孔患者。按随机数字表法分为两组,每组各50例。对照组中,男30 例,女20 例;年龄48~76 岁,平均(56.61±3.45)岁;Ⅱ期33 例,Ⅲ期17 例;病程6 个月~10年,平均(4.82±1.02)年;合并症:高血压13 例,糖尿病10 例,慢性支气管炎5 例。研究组中,男32 例,女18 例;年龄49~73 岁,平均(56.57±3.42)岁;Ⅱ期30 例,Ⅲ期20 例;病程7 个月~11年,平均(4.78±1.05)年;合并症:高血压15 例,糖尿病9 例,慢性支气管炎4 例。两组的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会批准。

1.2 方法

1.2.1 对照组 给予常规护理。术前护理人员告知CRC患者手术注意事项并安抚患者不良情绪;入室前30 min将手术室内温度调控到22~24℃,湿度维持在40%~60%;术前2 h 预防性使用抗生素;术中液体为室温;术中尽量减少患者皮肤裸露面积,对裸露部位加盖毛毯;术中监控患者体温,维持在36℃以上;进行皮肤消毒、缝合时动作迅速,避免长时间暴露;术后送至病房,病房保持恒温;指导患者排气后进食,尽量及早下床活动。

1.2.2 研究组 在对照组的基础上施行保温措施,具体措施如下。①手术台铺盖双层台布加盖保温毯,术前1 h、术后1 h 对患者床垫进行加温,维持在40℃。②术中使用静脉滴注液体采用加温器调控在37~38℃,加热液体在2 h 输注完成。③输血时若剂量较小,血库取出后放置20 min 再输注;大剂量需保持温度在36℃左右。④术中冲洗液用恒温箱保温,控制温度在37~38℃,冲洗腹腔时停留2 min,采用37℃纱布擦拭、止血等,若手术需暂停,伤口采用纱布进行覆盖。⑤手术结束前30 min,提高手术室温度>25℃,并提前通知病房做好温度调控。⑥若进行气道处理需连接湿热交换器,保证呼吸道的温度、湿度恒定。

1.3 观察指标及评价标准

①体温情况;记录两组麻醉前、麻醉后、开腔1 h、开腔2 h 及术毕体温变化情况。②手术情况:记录两组的拔管时间、术毕清醒时间、出室时间。③应激指标:麻醉前、术后24 h 空腹采静脉血2 mL,化学发光法检测醛固酮(ALD)、皮质醇(COR),试剂盒选自郑州安图生物工程股份有限公司。④并发症:记录患者术后SSI、低体温发生情况。

1.4 统计学方法

采用SPSS 23.0 统计学软件进行数据处理,计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验;计数资料以率表示,采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

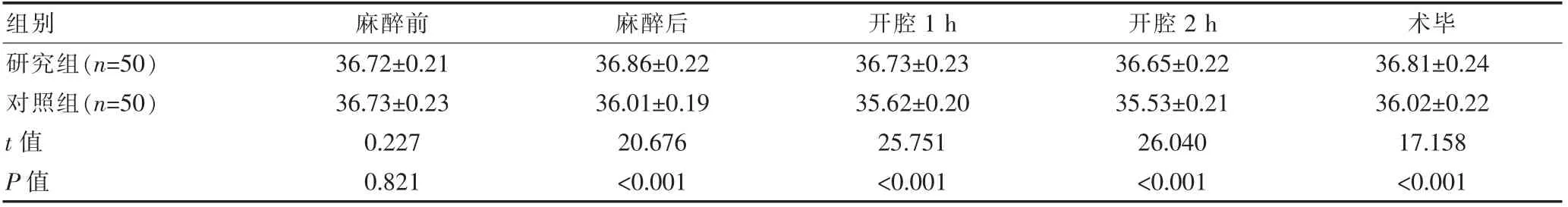

2.1 两组不同时间体温的比较

麻醉前,两组的体温比较,差异无统计学意义(P>0.05);麻醉后、开腔1、开腔2 h、术毕时,研究组的体温高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表1)。

表1 两组不同时间体温的比较(℃,±s)

表1 两组不同时间体温的比较(℃,±s)

组别 麻醉前 麻醉后 开腔1 h 开腔2 h 术毕研究组(n=50)对照组(n=50)t 值P 值36.72±0.21 36.73±0.23 0.227 0.821 36.86±0.22 36.01±0.19 20.676<0.001 36.73±0.23 35.62±0.20 25.751<0.001 36.65±0.22 35.53±0.21 26.040<0.001 36.81±0.24 36.02±0.22 17.158<0.001

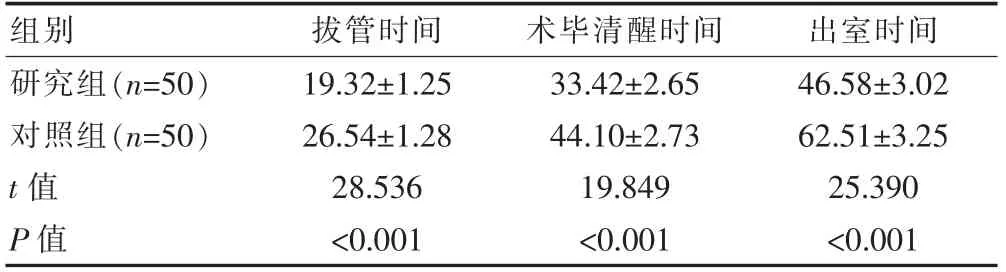

2.2 两组手术情况的比较

研究组的拔管时间、术毕清醒时间及出室时间短于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)(表2)。

表2 两组手术情况的比较(min,±s)

表2 两组手术情况的比较(min,±s)

组别 拔管时间 术毕清醒时间 出室时间研究组(n=50)对照组(n=50)t 值P 值19.32±1.25 26.54±1.28 28.536<0.001 33.42±2.65 44.10±2.73 19.849<0.001 46.58±3.02 62.51±3.25 25.390<0.001

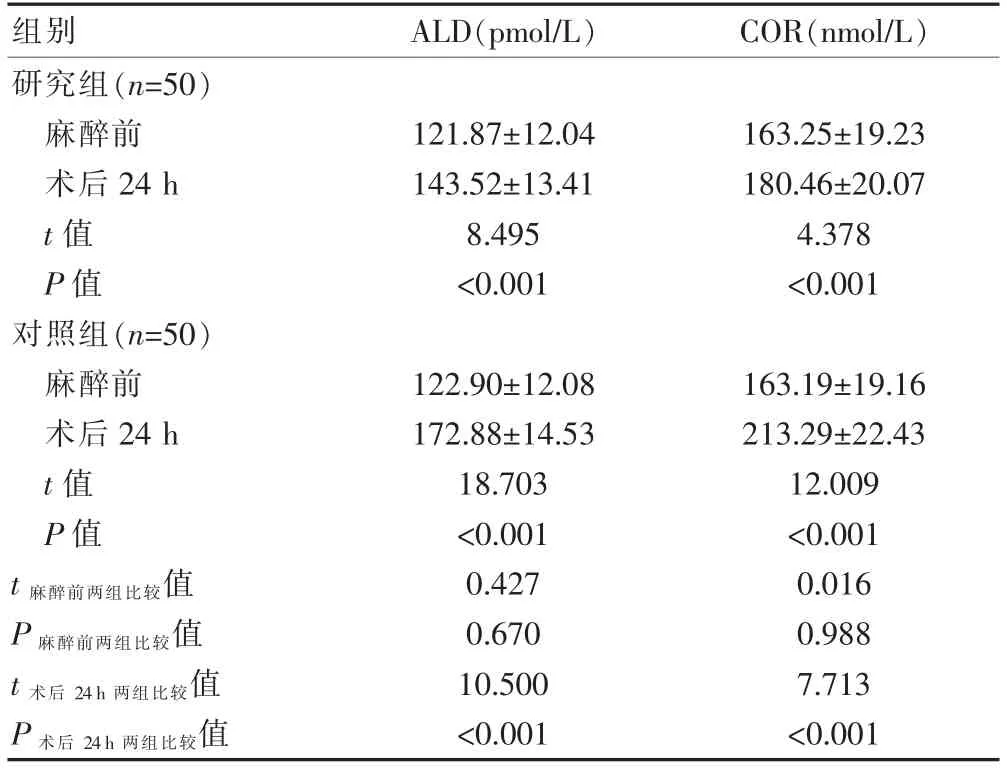

2.3 两组麻醉前、术后24 h 应激指标的比较

麻醉前,两组的ALD、COR 水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后24 h,两组的ALD、COR 水平高于麻醉前,且研究组的ALD、COR 水平低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)(表3)。

表3 两组麻醉前、术后24 h 应激指标的比较(±s)

表3 两组麻醉前、术后24 h 应激指标的比较(±s)

组别 ALD(pmol/L) COR(nmol/L)研究组(n=50)麻醉前术后24 h t 值P 值对照组(n=50)麻醉前术后24 h t 值P 值121.87±12.04 143.52±13.41 8.495<0.001 163.25±19.23 180.46±20.07 4.378<0.001 t 麻醉前两组比较值P 麻醉前两组比较值t 术后24 h 两组比较值P 术后24 h 两组比较值122.90±12.08 172.88±14.53 18.703<0.001 0.427 0.670 10.500<0.001 163.19±19.16 213.29±22.43 12.009<0.001 0.016 0.988 7.713<0.001

2.4 两组并发症总发生率的比较

研究组的并发症总发生率为2.0%(1 例低体温)低于对照组的16.00%(5 例低体温、3 例ISS),差异有统计学意义(χ2=4.396,P=0.036)。

3 讨论

CRC 目前发病机制尚不清楚,但多由内部因素及外部因素相互作用导致,确诊患者多处于中晚期,增加治疗难度。目前治疗CRC 多选择根治手术,但病程时间长、合并慢性疾病等导致术后并发症多。围术期由于室温、肢体暴露、麻醉等因素导致低体温发生率较高[5]。虽然体温可导致机体代谢出现减慢,可增加组织器官缺血、缺氧的耐受力,但围术期低体温引起寒战、SSI、麻醉苏醒延迟情况,增加术后并发症[6-7]。因而术中低体温预防护理是临床护理人员关注的热点。

常规护理时护理人员多关注手术顺利进行,虽认可低体温的危害,通过调控室温、保温毯、术中监控体温措施减少低体温发生率,但随着手术进程,麻醉抑制神经传导、反复盐水冲洗等可带走大量热量,引发低体温[8-9]。有研究发现,全麻手术患者在术中施行体温管理可有效降低手术应激反应,缩短术后苏醒时间[10]。由此推测对CRC 患者围术期综合性保温管理利于手术顺利进行,降低术后并发症。本研究结果显示,研究组麻醉后、开腔1、开腔2 h 毕时的体温高于对照组,拔管时间、术毕清醒时间及出室时间短于对照组,ALD、COR 水平低于对照组,且并发症总发生率低于对照组(P<0.05),提示CRC 患者术中采用保温护理利于保持体温稳定,利于术后恢复,缓解机体应激反应,降低并发症发生率。分析原因在于:①保温护理干预,手术台铺上床垫,加温及保温毯处理可有效保持患者身体温度,降低机体温度调节功能损伤,缓解外周血管收缩反应,减少热量丢失,可有效避免低体温引起机体功能代谢异常,进而加快患者苏醒[11]。②静脉滴注液体、血液等进行加热处理可避免低温液体引发寒战,可也降低血液温度过低导致的血小板功能抑制、凝血物质活性降低情况,降低手术难度[12-13]。③冲洗液37~38℃、纱布在37℃,有助于保持体温恒定,避免体内热量过度丧失造成低体温,进而引起一系列并发症[14-15]。④手术结束前30 min 调控病房温度,避免环境变化造成低体温现象。由此可见,术中运用保温护理可保障手术顺利进行,利于患者康复。CRC 患者围术期保温管理主要依赖于护理人员,因而护理人员执行情况关系到措施落实,但本研究未对此方面进行分析,存在一定的局限性,有待深入探讨。

综上所述,CRC 患者术中采用保温护理,可有效维持患者术中体温稳定,保障手术顺利进行,缓解应激反应,降低并发症的发生。