基于学科核心素养的高三生物复习课的教学设计

——以“人体的内环境与稳态”为例

(广东省惠州市教育科学研究院 广东惠州 516001)

现以“人体的内环境与稳态”一课为例进行分析,尝试作一些可供借鉴的复习课教学设计的范式探索。

1 基于高考考点的高三生物复习课的教学设计及反思

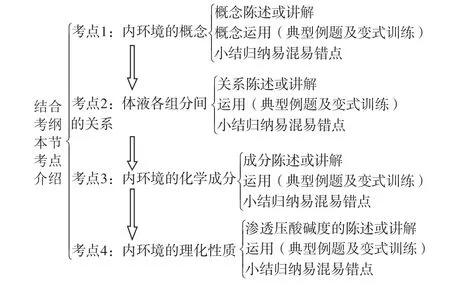

“人体的内环境与稳态”的复习课,教师的教学设计及实施流程大体如图1所示。

图1 教学设计及实施流程示意图

遵照以上模式,不同教师的差异在于讲授的生动性、典型例题选择的合理性、变式训练的针对性方面的差异。这种把复习课当新课的快放,造成的结果是学生缺乏新鲜感,感觉很多知识都有一些印象,大脑并不会达到最佳兴奋状态,但做题的时候又有很多困惑。教师都企图通过自己的做题经验与经历,列举归纳大量的易混、易错点,再辅助大量的重复练习,让学生规避错误,从而获取高分。现实往往是教师总是在抱怨自己讲了很多遍学生还是不会,学生也是感觉有做不完的“新”题。如何从高三生物复习课“炒剩饭、题海战”的思路,改变为以发展学生的生物学学科核心素养为宗旨的教学,是值得思考的问题。现以本节课的内容为例,在教学设计上进行创新、试图通过提升学生的核心素养而达到提高复习效率的目的。

2 基于高中生物学科核心素养的高三生物复习课的设计构想

2.1 教学设计要围绕着发展学生的核心素养来进行

生物学学科核心素养包括生命观念、科学思维、科学探究、社会责任。这节课。以输液为情境,学生通过探究葡萄糖如何进入神经细胞而使低血糖病人苏醒的机理,理解内环境稳态与机体生命活动的相互关系,进一步内化稳态与平衡观、局部与整体观等生命观念;以“探究5%、10%的葡萄糖溶液与0.9%的氯化钠溶液的渗透压的大小关系”的问题入手,生动重构与理解渗透压的概念及建构血浆渗透压的稳态维持机制,在建构内环境渗透压稳态维持的机制中,发展的科学思维与科学探究;以探究“输液管中如果存在空气柱对患者的生命产生的危害”这个案例分析为突破口,认同护士在输液前认真排尽输液管内的空气及严格按医生处方控制输液速度的重要性;最后,利用“医林改错”活动——分析医生处方单中的不合理用药来应用已有知识、解决真实问题,认同医护人员“救死扶伤、生命至上”的职业价值取向,培养社会责任。

基于以上分析,可设计如下的教学目标:

①以输液为情境,通过输液过程中能源物质葡萄糖、血浆渗透压、血氧的稳态维持机制案例分析,理解内环境稳态与机体生命活动的相互关系,进一步内化稳态与平衡观、局部与整体观等生命观念。

②通过“医林改错”活动,让学生运用稳态平衡理论,形成人体是一个统一的复杂的有机整体,稍有不慎就是人命关天的大事,引导学生对医护工作的价值认同及对医护行业的职业向往。

2.2 真实的任务情境,是发展学生的核心素养的重要载体

陶行知先生说“教育即生活”,这句话用在生物学的教学中尤其具有指导性。生物学与人们的生产生活息息相关,具有十分生动鲜活的生活情境,几乎每一章节都对应着学生的日常生活或生产中的真实情境。以本节内容为例,本节所有的内容都可以围绕学生常见的医院“打点滴”(静脉滴注)的这个真实的生活情境展开,通过一些问题驱动,最终重构“内环境为机体细胞提供适宜的生存环境,机体细胞通过内环境与外界环境进行物质交换”“内环境的变化会引发机体的自动调节,以维持内环境的稳态”这两个科学概念。

2.3 围绕真实的任务情境,设置有深度的学习问题,是发展学生生物学学科核心素养的重要驱动力

有了好的情境,如何设置问题?设置什么样的问题呢?好问题的设置必须从学生感到新奇、感到困惑的角度着手,必须引起学生的共鸣且具有一定的挑战性,最终必须指向核心概念的建立,达成培养学科核心素养的目的。教师利用这些好的问题激发学生的科学思维,驱动学生的探究行为,让学生在解决真实情境的真实问题中形成科学概念进而培养学科素养。

3 从情境到素养的教学设计案例

学生在新课的学习中已经具备一些基本的生命观念和素养。高三一轮复习课的教学设计与新课的侧重点应该是不同的。复习课重在对已有概念的重构和应用,在概念应用中培养科学思维和科学探究,在应用中固化学科核心素养。

3.1 教学流程设计

3.1.1 创设情境,导入复习的主题

教师出示医院打点滴的“热闹”情境图片和一张医生的输液处方单,引导学生思考输液的目的有哪些?这种热闹场景是否有过度医疗、过度输液的嫌疑?如何评价?当然,学生肯定答得不够全面,甚至会出现一些错误的前概念,但正是这些困惑能让学生迅速进入教师创设的复习场景中来。

设计意图:教师通过图片和语言的冲击,创设真实的情境,唤醒学生曾经学过的内环境与稳态的已有旧知,并通过创设问题,激活学生的思维,以防止生硬的知识过渡与重复讲授。

3.1.2 设置问题,在解决问题中重构概念、固化素养

①每周一我们学校都要集中升旗并进行国旗下的讲话等活动,有的同学来不及吃早餐就匆匆赶到操场,往往是活动进行到一半时会有同学脸色苍白、浑身酸软、甚至晕倒等低血糖症状。试解释低血糖产生的原因并尝试给出救治建议及依据的原理。教师引导学生分析:脸色苍白、浑身酸软、甚至晕倒是机体细胞能量缺乏的表现。能量来自细胞的有氧呼吸,细胞呼吸需要能源物质和氧气。这种现象排除缺氧的原因,主要是葡萄糖即血糖的含量过低造成的。再围绕血糖的三个来源分析:没吃早餐,缺少从食物中消化吸收而来这条途径,一般情况下,能通过肝糖原的分解和非糖物质的转化,维持血糖的稳定,因此大多数同学在偶尔不吃早餐来升旗的情况下也不会晕倒。然后,教师追问:不吃早餐这是一种好的生活习惯吗?对人体有何危害?从而引导学生思考不吃早餐容易造成对胃的伤害,不是一种好的生活习惯,所以不吃早餐也是不可取的。

设计意图:学生通过解决这个问题,既复习了血糖调节的知识?又理解了人体是一个有机的整体,也丰富了复习课对备考考点的落实要求,使零散的知识有机地串连与整合,从而内化生成稳态与平衡观、局部与整体观等生命观念。人体可以通过各种调节系统在一定范围内维持稳态,但这个能力是有限的,当超过了这个调节能力后人体就会生病,教师从而引导学生崇尚健康的生活方式。

②请结合渗透压的概念和相应的化学知识,分析比较质量分数为5%的葡萄糖溶液、10%的葡萄糖溶液的渗透压与0.9%的氯化钠溶液的渗透压的大小关系,分析可以给病人静脉注射这三种溶液的原因。

参考资料:正常情况下,一个人体内总的血量约为体重的8%。若体重为50 kg,则血量为4 kg,合体积约为4 000 mL,其中血浆占一半以上。一般输液量会是2瓶,每瓶100 mL或250 mL。

学生通过新授课的学习,已经知道了质量分数为0.9%的氯化钠溶液与细胞的渗透压相等,也初步建构了渗透压是溶质分子对水分子的束缚力这一概念,因此要比较这三者的渗透压大小就要比较这三种溶液中溶质的分子(或离子)数的大小。结合化学知识可知:100 g质量分数为0.9%的生理盐水中溶质分子的量为2×(0.9/58.5)=0.03 M,100 g质量分数为5%的葡萄糖溶液中溶质分子的量为5/180=0.028 M,100 g质量分数为10%的葡萄糖溶液中溶质分子的量为10/180=0.056 M。即这三者渗透压的关系为:质量分数为10%的葡萄糖溶液的渗透压>质量分数为5%的葡萄糖溶液的渗透压≈质量分数为0.9%的生理盐水的渗透压≈血浆(细胞)渗透压。据此计算分析,学生完全可以理解输入质量分数为5%的葡萄糖溶液和0.9%的氯化钠溶液都相当于细胞的等渗溶液,从渗透压的角度看是没有问题的。但是,质量分数为10%的葡萄糖溶液的渗透压约为血浆渗透压的两倍,为什么也可以静脉滴注入人体里呢?这时,学生会产生新的认知冲突。教师再引导学生分析参考资料提供的证据,可以知道:质量分数为10%的葡萄糖溶液的渗透压虽然远大于细胞渗透压,但一般200~500 mL的输入量对人体血量来讲还不足以明显改变血浆渗透压,如果控制好输入速度,也是可以输入的。从补充能量物质这个角度看,质量分数为10%的葡萄糖溶液比5%的更好。

设计意图:通过定量计算,比较质量分数为5%的葡萄糖溶液、10%的葡萄糖溶液与0.9%的生理盐水的渗透压的大小关系这一活动,使学生明确:摩尔浓度比百分比浓度能更直观、真实地反映出渗透压的本质与大小,更生动、直观地理解渗透压的概念。从渗透压的角度看,质量分数为10%的葡萄糖溶液似乎并不合适静脉滴注,但综合考虑输入量与人体血量的大小仍然是可以输入的,从而更好地培养学生的辩证思维与全面思维。

③护士在输液前认真排尽输液管内的空气及严格按医生处方控制输液速度,请用所学知识分析,其中蕴藏的道理。

教师引导学生分析:如果输液管内有空气,则可能造成空气栓塞,引起血液循环障碍的现象。进入的空气量较少,不会产生太大的危害;如果空气量较大,则会引起机体严重缺氧,造成立即死亡的严重后果。

设计意图:这个问题既复习了机体细胞通过内环境获得氧气这一概念,又让学生认识到大约5 mL的空气进入血管就可以让一个人心肌梗塞而死。医学上,千万不要小看细微的差别,教师从而培养学生关爱生命、严谨认真的科学态度。

3.1.3 综合应用,进一步巩固概念,升华素养,提升社会责任感

教师设计“医林改错”活动,提供如图2所示的两个处方,并让学生分析处方的不合理之处。

图2 教师提供的处方

教师提出问题:对于处方1,说明书规定舒血宁注射要用5%葡萄糖注射液250 mL或500 mL稀释后使用。如果按处方1选用质量分数为0.9%的氯化钠注射液配伍,有何不妥?教师给出一些提示信息,该中药注射液所含成分多为从银杏叶内提取的活性大分子有机物,与0.9%氯化钠注射液配伍可因盐析作用产生大量不溶性微粒。学生分析得出不溶性微粒的产生可造成局部血管堵塞和供血不足,并进一步导致组织缺氧,产生水肿、静脉炎、肉芽肿,从而引起过敏反应和热原反应。

教师继续提出问题:处方2中,使用左氧氟沙星与阿奇霉素这类抗生素是否合适?由于学生并不是真正的医生,还有很多储备知识不具备,教师可以引导学生忽略药物的用法与用量,仅分析针对此病用抗生素是否合理即可。学生已经知道感冒是由呼吸道病毒引起的疾病这一事实,抗生素只能杀灭特定的细菌或真菌,不能杀灭病毒,故此处方存在着滥用抗生素的嫌疑,从而自觉认同不能滥用抗生素和正确评价滥用抗生素的行为。

设计意图:“医林改错”活动让学生在解决问题中发展科学思维,在解决问题中固化学科素养,尤其是让学生认同抗生素的合理使用、反对抗生素滥用,反对过度输液等,从而培养学生的社会责任。其实第二个处方还存在着重复用药(复方甲氧那明胶囊具平喘作用,每粒含氯苯那敏2 mg)与用药禁忌(18岁以下不能使用左氧氟沙星这类喹诺酮类药物)方面的严重问题。这些可以作为补充知识,开阔学生的视野,使学生更加认同生命体是一个复杂的有机整体。如果要做一个对生命负责任的合格的医生,还要学习生物学、物理、化学等学科的好多知识。

3.2 反思与结论

当然,并不是每一节课都要落实到所有的学科核心素养,落实学科核心素养也并不只是局限于新授课。事实上,在复习课中构建“情境——问题——概念——素养”教学设计,更能让学生产生探究的新鲜感,收到推陈出新的奇效;也能让学生产生应用的成就感、经历学以致用的愉悦体验;还能让学生产生生动的认同感,增强学有大用的自豪感。

——2017年渗透压相关高考真题赏析