信息技术支撑下的高中生物智慧课堂

——以新人教版必修1“细胞呼吸的原理和应用”为例

(山东省青岛第一中学 山东青岛 266000)

随着平板和互联网的普及,学生获取知识的途径更加多元,学习的方式更加灵活,自主学习需求更加旺盛。若教师在教学中能充分将信息技术和教育教学深度融合创新,搭建人工智能学习平台,创新教与学方式。笔者所任教的学校设立了智能录播教室、同步教室、多媒体教室等,建立了云端一体化系统,系统提升教师教与学融合创新能力,促进教师开展信息技术与教育教学深度融合创新,优化教与学,解决教与学的瓶颈问题,提高课堂教学效益。

“细胞呼吸的原理和应用”为2019人教版高中生物教科书《必修1·分子与细胞》第五章第三节内容,共2课时。本节课为第二课时,采用动画演示、多媒体辅助教学,帮助学生加深理解,通过学案导学、观看微视频、实验分析、任务驱动、模型建构、思维导图构建等来提高学习效率,并有效地达成本节课的教学目标,通过课堂探究有针对性地突破重难点。

1 教学目标

①能够画出线粒体结构模式图,通过对有氧呼吸反应过程三阶段的分析讨论以及模型建构,认识到线粒体是有氧呼吸的主要场所,培养生命观念、科学思维。

②能够说明有氧呼吸和无氧呼吸的异同,形成物质和能量观、结构与功能相适应的生命观念。

③能够运用细胞呼吸的原理,探讨其在生产和生活中的应用,解决现实生活中相关问题,培养社会责任。

2 课前准备

教师利用移动授课助手软件向学生推送自主学习任务单、PPT和微视频等课前辅助学习材料,学生结合课本课前进行自主有效预习。教师制作多媒体课件、利用camtasia录屏软件和智能备课助手里面的动画录制微视频、广泛收集教师和学生一起上过的面点课照片,利用VUE视频软件制作微视频,准备线粒体教学模型、制作教具等。

教学方法:多媒体演示法、情境创设法、任务驱动法、模型建构法、问题探究法和实验分析法等。

3 教学设计及流程

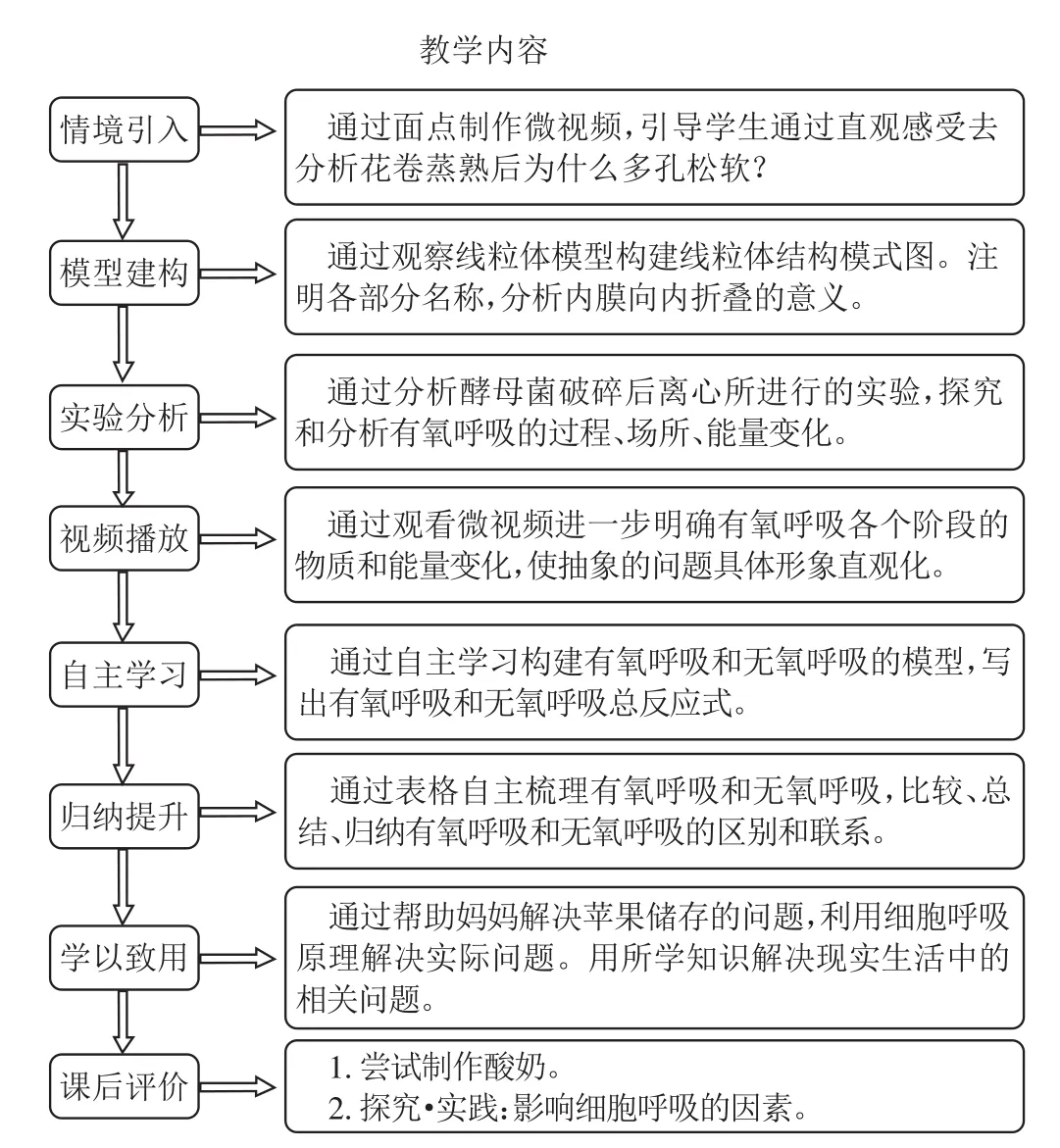

教学环节如图1所示。

图1 教学环节示意图

3.1 创设情境,视频导课

在学本节课前,教师和全体学生一起完成了花卷的制作并且进行了品尝。课始,教师播放课前录制的微视频《那一天,我们一起上过的面点课》导入新课,和学生重温花卷的制作,提出问题,激发学生学习的兴趣和主动学习的欲望。学生带着问题思考花卷蒸熟后体积变大的原因,并且联系化学知识进行相关问题的回答。

3.2 模型建构,贯穿课堂

学生先观察线粒体模型,再自主构建线粒体结构模式图,再通过实验分析、观看微视频,自主构建有氧呼吸和无氧呼吸模型,加深对线粒体的认识,充分认识到有氧呼吸和无氧呼吸过程、场所等。学生在阅读教材过程中,整合文字,转换形式,强化认知,锻炼了分析综合的能力和语言表达能力。学生通过模型建构,直观形象了解线粒体结构,培养了结构与功能相适应的生命观念。

3.3 任务驱动,实验分析

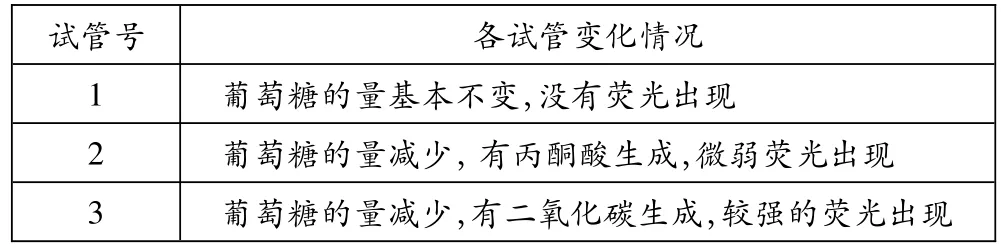

教师出示实验:将酵母菌细胞破碎并进行差速离心处理后,获得上清液(细胞质基质)和沉淀物(线粒体),与未离心、处理过的酵母菌培养液分别加入等量的氧气、葡萄糖、荧光素和荧光素酶。一段时间后,检测各试管的变化情况(表1)。

表1 实验结果记录表

教师引导学生思考:荧光素和荧光素酶有什么作用?学习小组开展合作探究:上述过程中物质发生了什么变化?这些变化发生在哪些位置?能量有什么变化?通过实验分析,学生分析、讨论、总结、归纳、得出:有氧呼吸的场所是细胞质基质和线粒体。这个过程提高了学生的合作探究能力、总结归纳能力,培养了物质与能量观的生命观念,还培养了学生学习生物的兴趣。

3.4 通过录屏软件录制微视频,动画演示并讲解

利用智能备课助手里面提供的动画资源,教师通过camtasia录屏软件配音录制“有氧呼吸过程”微视频,并在课上播放。微视频包括有氧呼吸的3个阶段,通过动画和教师专业的讲解,把抽象的问题形象具体化、直观化,提高学生的学习兴趣,加深了学生的记忆,利于学生理解和掌握。

3.5 模型建构体现生物学科素养

学生通过观看微视频和阅读课本,利用给出的白纸板(相当于细胞)、纸条(代表各反应生成物,反面已经贴好双面胶)以及笔等构建有氧呼吸的概念模型。各小组展示本组的概念模型,进行全班评价和教师评价。在此基础上,各小组继续构建无氧呼吸的模型。学生在阅读教材过程中,整合文字,转换形式,强化认知,锻炼了分析综合的能力和语言表达能力。通过模型建构,学生直观形象地了解了线粒体结构,培养了结构与功能相适应的生命观念;并通过模型构建加深记忆,使抽象问题具体化,培养了生命观念、科学思维。

3.6 利用EVC2.109手绘动画案例

EVC2.109采用“视觉化”“情景化”手段表达知识,是一种极富表现力的工具,可以极大地强调新出现的元素,增强画面的动感。教师利用案例“帮助妈妈解决苹果储藏的问题”,培养学生的科学思维和社会责任。“视觉化”案例更好地呈现给学生。学生通过理论联系实际,将所学知识很好地应用到生活中去,很好地培养社会责任。

3.7 利用思维导图进行课堂总结

个性化的思维导图模板满足教师个性化的教学需求。教师可利用智能备课助手中提供的模板完成,生成后直接插入PPT中使用;并根据需要,放大或者缩小思维导图;同时,可以随时分享到学生端、或者微信小程序家长端,实现共享和评价。学生利用Xmind软件进行思维导图的制作,展示、评价完后进行汇总。

信息技术能够呈现简单的传统教学工具或媒体无法呈现的动态的内容。教师引入信息技术,可以更有效地实现教学目标,解决常规教学手段支撑比较困难的方面。信息技术与教育教学的融合可以创设出一种理想的学习环境,创设出不受时间、空间限制的交互式学习方式,是现代教育发展的必然趋势,是实现终身教育、通向未来的必经之路。