盐井研究的现状与展望

刘晓艳,李陶红,肖 文,佘 容

(1.大理大学东喜玛拉雅研究院,云南大理 671003;2.大理大学民族文化研究院,云南大理 671003;3.滇西北文化生态保护研究中心,云南大理 671003;4.中国三江并流区域生物多样性协同创新中心,云南大理 671003;5.大理大学三江并流区域生物多样性保护与利用云南省创新团队,云南大理 671003)

生态文明概念是现代社会背景和语境下关于人与自然关系、社会与自然关系的新型价值观念、制度构架与生活行为方式体系的统称〔1〕。其建设理论是一种具有中国特色的关于当代社会如何实现绿色变革的环境社会政治话语理论体系〔2〕。习近平总书记指出:“保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力”〔3〕。人与自然的和谐共生与和谐发展要以良好的生态环境为物质基础,以人为价值核心,转变发展思路和发展模式,实现人与自然和谐共生发展〔4〕。现阶段我国对于生态文明建设的需求,不仅在于社会各界对于生态文明理念的接受与支持,也需要学术界对于生态文明发展做出相关研究以及相应的理论支持。

在当下社会,生态环境的可持续性是制约各个国家发展的重要因素,保持良好的生态环境、资源的可持续利用,才能保证一个区域或者地区长久的存在和发展。生态破坏的典型表现之一就是森林退化,新几内亚高地、日本、蒂科皮亚岛都曾遇到过这种问题,但是他们采取了有效的森林管理办法并成功地化险为夷;相比之下,复活节岛、波利尼西亚群岛中的芒阿雷瓦及格陵兰的维京社会却因为没有找到可持续发展的适宜对策而走向消亡〔5〕。在历史的洪流中,适者生存。从以往的历史经验中寻找生态文明的源流,可为当下的生态文明建设提供具有中国特色的“中国智慧”〔6〕。

分析从古至今规模化城市的兴起,不外乎是因为自然资源的富集,或者交通网络的密集。而在人类发展历史上,盐一直是重要的自然资源,尤其在中国历史上,盐被称为“百味之祖”“国之大宝”,是国家与地区经济发展的重要支柱〔7〕。因此,我国历史上有很多基于盐的生产和开发而建立起来的著名城市,如四川自贡、云南禄丰等,这些地区都因为有丰富的盐业资源而兴起〔8〕。但是,由于盐业开发对当地生态环境造成了巨大压力,尤其是森林大面积砍伐导致植被覆盖面积的减少,生态环境急剧恶化,加之近代盐业政策的改变,沿海海盐制造工业对内陆井盐生产的冲击〔9〕。近现代以来,这些因井盐的生产开发而兴盛起来的城市正在逐渐没落,尤其是盐井生产及其文化逐渐变成一种地方性的历史旅游资源,失去了其作为当地经济支柱的地位。

盐井地区的兴衰作为人类社会演变的一个缩影,盐井的相关研究在我国学者中受到了广泛关注,研究内容涉及多个方面,尤其是关于盐业生产技术、盐业管理、盐与交通等,学术界的研究已经非常丰富〔10〕。科技论文分析法是一种利用数学及统计学的方法进行比较、归纳、抽象、概括等逻辑方法,对科学期刊、论文、著作等各种分析对象的引证与被引证现象进行分析,揭示其数量特征和内在规律的文献计量分析方法〔11〕。目前已出现多种专业分析软件,而其中应用较为普遍的一种软件即Citespace〔12〕。本文运用Citespace软件对当前的盐井研究进行计量分析,了解当前盐井研究的主要内容,通过对盐井开发中生态保护对盐井工业生产可持续发展的支撑作用分析,提出在习近平生态文明观视角下我国生态文明建设所需盐井研究的主要方向。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

中文文献来源:以“盐井”“盐矿”为关键词在CNKI(中国知网)数据库中进行主题搜索,得到文献记录4 000多条,将搜索结果以Refworks格式导出,导出的数据内容主要包括作者、作者单位、论文篇名、关键词、摘要、文献来源、期刊年份、卷号、页码、类型等信息。

英文文献来源:以“salt well&salt mine”为关键词在CNKI数据库中进行主题搜索,得到文献记录600多条,将搜索结果以相同方式导出,得到相关研究的英文文献。

(二)研究方法

运用Citespace信息可视化软件,对在盐井方面已开展的研究报道进行定量分析。分别将从CNKI数据库中选取的4 000多篇有关盐井的中文文献以及600多篇英文文献作为分析对象,使用Citespace 5.6.2软件进行文献计量学分析,分析结果导入Gephi0.9.2软件作图。

二、文献分析结果

(一)盐井研究的年代时间分布

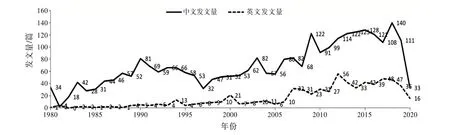

在CNKI数据库中,有关盐井研究最早的一篇期刊论文是1916年童錫祥发表在《清华大学学报(自然科学版)》上的《四川富顺县自流井现行采鹽法》〔13〕。随后的研究报道并不多,年发文量低于10篇,这种状态一直持续到1980年,发文量才开始有明显增加(当然,也有可能是1980年前的文献研究没有电子版,所以无法纳入本研究的统计分析中)。因此,对于中文文献的分析选取了自1980年以来发表的论文为研究对象。从具体发文的年代分布(见图1)中可以看出,我国盐井、盐矿研究的相关论文在1982—2020年呈现出先平缓发展后逐渐上升的态势。1980—1990年10年间,相关研究论文共发表373篇,总体研究发展比较缓慢,还处于低水平的发展阶段;在2004—2019年这一阶段我国盐井研究快速发展,后进入平台期,并在2016年后出现波动。

从发表的英文文献来看,在WOS数据库中的相关研究始于1964年,但在1990年以前,总体发文数量仅有33篇。在2000、2007年发文量出现小高峰,并在2007年以后处于平稳的发展阶段,2017、2018年每年发文量仅为47篇。总体来说,英文文献中对于盐井的研究较中文文献晚,总体发文量偏少。见图1。

图1 盐井、盐矿相关研究文献的时间分布情况

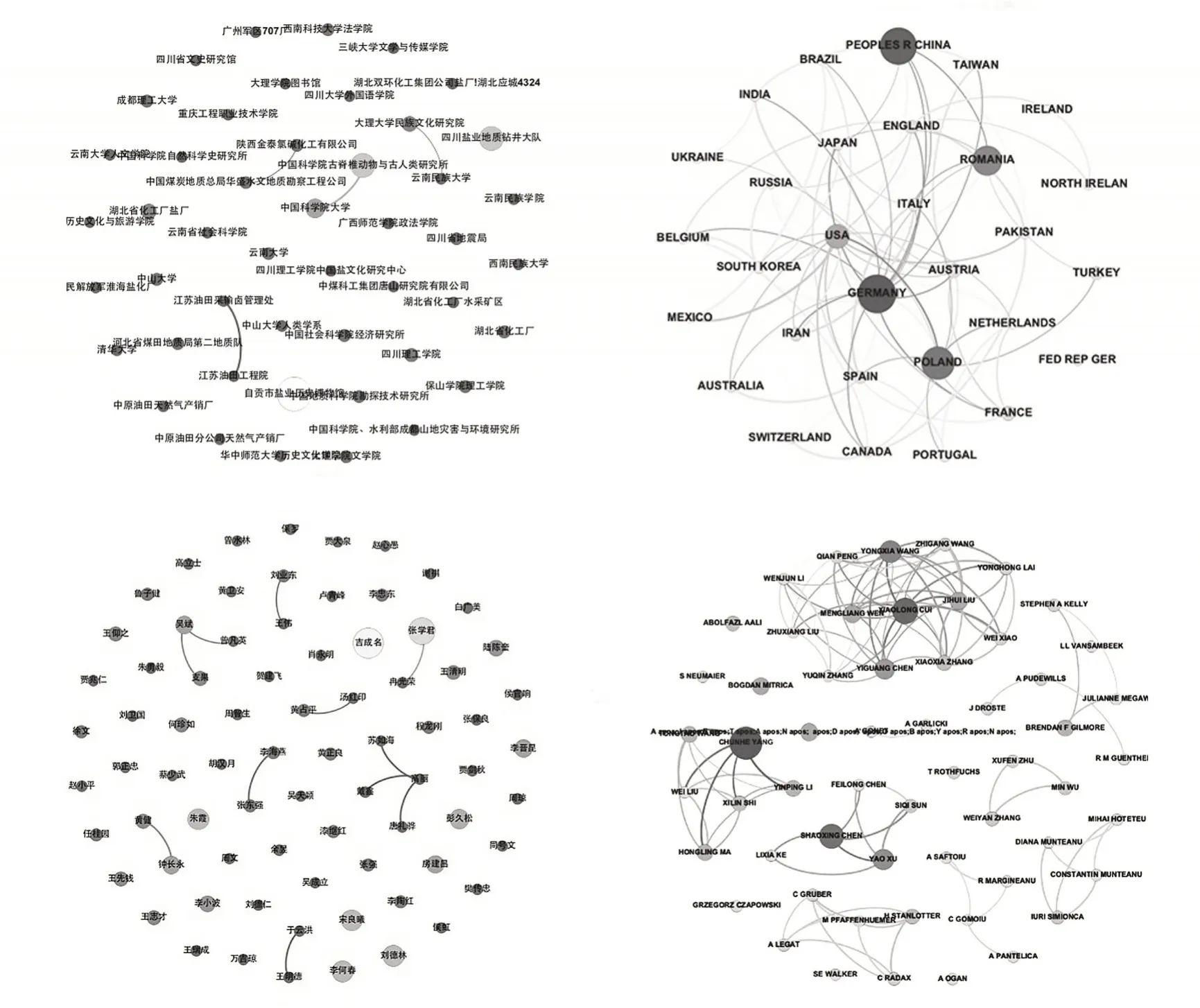

(二)研究机构与作者分布

从具体的研究机构来看,我国研究机构主要有云南大学、重庆大学、中国科学院大学、四川盐业地质钻井大队、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、自贡市盐业历史博物馆,这六家研究机构构成了国内“盐井”研究领域的主体机构,各个研究机构合作不多,均在自己的研究领域进行研究。国内赵小平、李何春、刘德林、宋良曦、张学君、吉成名、彭久松等人对于“盐井”的研究较多,在该领域中发文的频次较高。同时,部分学者有合作研究,例如张学君和冉光荣等,但整体上研究者间的合作情况不多。见图2。

英文文献中,研究国家以中国、德国为主,其次是罗马尼亚、波兰、奥地利等国。研究人员方面,发文最多的是我国学者Cui Xiaolong、Chen Shaoxing、其次是Stanlotter H等人。另外,在作者网络关系图中显示,英文文献的作者们相互之间的合作较多,形成了小型的合作网络。见图2。

图2 主要研究机构和主要发文作者分布情况

(三)盐井、盐矿的主要研究内容

关键词可以体现一篇文章的中心概念,通过对关键词的统计分析我们可以发现,在“盐井”研究区域的主要研究内容。而通过实现关键词的分析,有助于我们掌握某一研究领域的研究热点变迁,从中分析这一研究领域的发展脉络,同时对以后的研究趋势加以预测。

2007—2017年世界胶合板进口额排名前5位的国家包括美国、日本、德国、英国和韩国,2007年和2017年进口额排名前5位的国家均依次为美国、日本、德国、英国和韩国。除2013—2015年外,美国均占据进口额第1位;日本除2013—2015年占据进口额第1位外,均位居第2;美日两国多数年份世界占比差距不大,但2017年差距明显加大,美国为21%,日本为13%;德国始终位居第3,但与美日两国差距明显;期间绝多数年份排名第4的英国和排名第5的韩国之间及两者与德国之间差距均很小。

1.中文文献分析

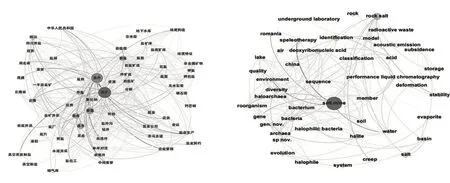

在盐井、盐矿研究的中文文献分析中可以清楚地看出,“盐井”“盐矿”的研究主要集中在工艺、地质和管理三个主要方面。见图3。工艺方面,盐井的盐业生产研究一直以来都是盐井研究的热点问题,根据文献计量分析结果,其相关发文量占据了盐井研究的16.49%,其中多涉及盐井开发技术研究。

图3 中文文献(左)、英文文献(右)主要关键词分布情况

从突现关键词分析结果可以看出,国内对盐井、盐矿的研究,早期主要集中在盐井与地下水库以及含水层方面的研究;从1976年开始逐渐转为卤水、盐卤、盐层、自流井的研究;2000年以后,国内对于盐井、盐矿研究开始关注岩盐、盐井和盐岩方面的研究。见图4。

2.英文文献分析

相较于中文文献,英文文献的研究内容较少,目前主要集中在盐矿的开采技术研究,还有部分是针对盐矿中特殊微生物类群的研究,如Chen Shaoxing对于盐矿中嗜盐古菌的研究。见图3。英文文献中对于盐矿的研究开始比较晚,最早的相关研究始于1964年,对于盐矿的大量研究于2008年以后,相关研究较中国来说开始时间比较晚,研究的内容也较少。

(四)盐井生态研究

1.中文文献分析

在关于盐井、盐矿研究的中文文献中以关键词“生态、森林”进行二次筛选后,得到40多篇关于盐井、盐矿生态研究的文献,通过关键词分析发现,“盐井、盐矿”的生态相关研究主要集中在盐业生产的环境变迁、林业生态与危机调适、盐井历史时期森林植被、盐井文化生态与环境史等方面。

2.英文文献分析

在对相关的英文文献进行分析以后,英文文献中以盐井或盐矿+生态或森林或植物搜索得到35篇文献,其中7篇与生态有一定关联,有2篇与生态密切相关。分析发现国外对于盐井、盐矿的生态相关研究涉及较少,仅有的与生态环境相关的研究关注的是盐矿开发过程中排水对土壤造成的污染、附近水域的盐碱化等方面。

三、讨论与展望

(一)盐井研究的现状

根据文献计量分析结果看,各个研究机构以及学者之间缺乏合作交流。同时,已有的关于盐井研究的文献虽然较多,研究也涉及到了盐业生产、盐业制度、盐业史等多个方面,但基本上都是对盐井的开发技术和盐业管理制度进行研究〔14〕。如刘凯等〔15〕提出了一种“盐井溶腔集成探测技术”,集成了井下视频成像测井、物探测井和声纳测量等多种检测手段,多渠道系统地掌握盐井井筒及地下溶腔信息。赵会栋〔16〕对于盐井钻探及双定向对接连通技术做了介绍,从陕北盐井特征出发,分析了盐井钻探的复杂情况及处理,针对陕北地区地层条件及盐井施工工艺要求,介绍了井身结构设计、双定向井身轨迹对接连通的一些工艺方法。Alvaro Maia da Costa等〔17〕在其研究中提出在深水海域建立实验盐穴以减少二氧化碳排放的方案,包括测量仪器的设计方案和评价,盐井的概念设计方案,碳捕获和存储。Zhen Nie等〔18〕对高压硬石膏盐层定向钻井进行了介绍。盐业技术研究成为盐井研究的热点内容,究其原因主要是我国对井盐的需求巨大,因此相关的研究文献也多。地质方面的研究主要是因为近五十年来不断出现的一些矿山地质环境问题,因此研究者们通过勘查与资料分析,以确定矿山地质环境发生变化的原因,为井盐开发的安全问题提供技术指导。管理方面的研究是由于盐业资源的重要性,我国历史上对于盐的管制十分严格,形成了专门的盐业生产管理制度,学者们对于盐业制度的研究也十分丰富,形成了对于盐业管理制度、盐业契约、盐业薪本银制度的各项研究成果。如赵小平和余劲松〔19〕对于云南盐业生产中产生薪本银借贷问题的原因进行了分析,介绍了不同时期薪本银的演变过程,以及薪本银制度产生的影响;张柏惠〔20〕对于明清时期云南三大井盐区的盐课提举司进行了介绍,对于盐课征派的核心“丁”以及盐课提举司所征派的赋与役的内容与变化进行了详尽的厘辨与考察。

在盐井生态研究方面,由于内陆井盐的生产需要用到木材,对于周边森林的需求较高,长时间的盐业生产会导致生态环境面临严重压力,因此对于盐井的研究也包括了生态方面的考量。如李兴福〔21〕在其研究中分析了黑井盐业的衰落原因,指出黑井盐业在明清高速发展时期,木柴是唯一的燃料,由于长期乱砍滥伐,导致黑井周围百里之内,童山秃岭植被稀少,对生态破坏严重。李正亭〔22〕指出,森林变迁是引起自然环境重大变化的主要原因,同时也是环境变迁的具体表现形式。金少萍〔23〕也提到盐井地区的白族人民,素有保护森林资源的古朴民风。李陶红〔24〕提出盐井生态并非单方面的开发带来破坏,在盐井开发背后,有当地人为了盐井可持续生产所发挥的能动性,盐业开发和生态环境之间呈现出一种精致的平衡。Jablonska,B.和J.Sobik-Szoltysek指出〔25〕,在盐矿水排放地区的水道、土壤和植物中观察到放射性元素浓度增加。Jakubiak,M.和M.Sliwka〔26〕的报道中提到,盐矿区及周边表土层会因盐分污染导致土壤盐碱化。Liguori,V和G.Manno〔27〕则指出,由于隧道的洪水,饱和的盐水从矿井入口处溢出,流入Plantain河,导致河流生态系统的高盐度。Martinalonso,J〔28〕在研究中提出巴塞罗那的Llobregat盆地自1923年建立盐矿工程以来,水源逐步盐碱化。Suponik,T.等〔29〕在研究中提出虽然波克尼亚的盐矿是为旅游而设计的,但盐矿仍然会产生废弃物并污染环境。但是目前在盐井生态方面的研究还较少,大多只是单纯地从盐井生产对于周边环境的破坏出发,忽略了盐业生产过程中当地人的能动性,是以一种很粗暴的狭隘观点去理解盐业生产,且大部分研究都只是关注了某个地方的盐井变化,缺少全局观念,没有对盐业生态进行全面地研究和分析,尤其是对盐井所在区域在发展过程中与盐相关的经济、文化、交通、生态的整体变化与联系的研究十分匮乏。从研究的开展时间上来看,关于盐井生态研究自2004年后才有相关报道,直至目前总体研究仍然较少。在已有研究中学者对于云南盐井生态的研究较多,但对于盐井生态的总体性研究还是空白,相关文章的引用率并不高,说明盐井生态的研究尚未得到学术界的广泛重视。

(二)中西方盐井研究有差异

根据对中文文献和英文文献的计量分析,发现国外关于盐井研究的论文主要集中在盐矿的开发及盐矿内嗜盐古菌的研究,对于盐业文化、盐业史以及盐业生态的研究非常缺乏。国内关于盐井的研究则更加全面,涉及的范围比较广。分析国内外研究的差异,我们发现其主要原因有两方面。一方面的原因可能是国外的海岸线较长,临海区域范围比较大,食用盐基本来源于海盐,内陆盐井较少,相关研究也就随之较少;中国除了东南沿海食用海盐外,大部分内陆区的食用盐都来自盐井,与之相关的研究也就丰富不少。另一方面的原因在于国外的文化层面,对于盐井的研究缺乏其历史和文化层面的分析,研究仅停留在简单的技术层面,没有去深入了解其内在的文化内涵和深层含义;中国作为一个文化传承几千年的历史古国,具有强烈的文化认同感以及传承历史的责任感,使得对于盐井的研究不仅在技术层面,更加注重挖掘盐业生产背后的文化底蕴。同时,由于我国古代天人合一的朴素自然观,对于生态环境的内在文化具有先天的敏锐性,民众具有朴素的生态保护意识,形成了地方性的生态文化知识〔30〕。因此,国内对于盐井的生态研究,也处在超前的位置,这对于我国的生态文明建设与可持续发展具有重要意义。

(三)盐井研究的展望

不可否认,以往盐井研究对于我们了解历史上的盐业生产状况、盐业发展历史、盐业生产技术的演进都是十分有益的,但正是学术界对于盐井这些方面的研究关注过多,忽略了盐井的兴衰发展对于生态文明方面的启示与思考,导致以盐井的兴衰变化为鉴思考当前生态可持续发展的研究缺乏。

盐井发展过程中,区域社会是否积极采取措施应对环境破坏问题,成了盐井是否可持续开发的保障。民国时期,张冲在考察一平浪地区井盐生产后,发现周边森林砍伐严重,在一平浪盐井实施“移卤就煤”措施,利用一平浪地区的煤炭作为燃料进行盐业生产,缓解了该地区的生态压力,直至现在,一平浪仍建有盐业公司进行盐业生产〔31〕。而单纯地追求盐业开采带来的经济效益,忽略环境治理与保护的区域,则因耗尽资源而逐渐衰落〔32〕。例如云南黑井,在盐井开发过程中,对周边森林进行大量砍伐,使森林面积急剧减少,在盐业生产后期,所需木材要从距黑井200千米以外的地区运到黑井,生态破坏严重,加之后期张冲“移卤就煤”政策的实施,黑井盐业生产走向终结,黑井这个繁荣城镇也开始衰落。这提示我们,研究盐井历史发展中的经验和教训,对于当下社会生态文明建设具有普遍的参考价值,对于我国建立“绿水青山”“山水林田湖草”的环境友好型社会具有重要意义。

盐井生态研究,不仅是盐业研究新的探索方向,也是新时代生态文明建设对于学术界的研究需求。尤其是盐井作为一个社会发展的缩影,通过研究盐井的兴衰变化,可以为我国生态文明建设提供思考,同时帮助盐井地区实现可持续发展,为国内盐井研究打开新的局面,使盐井研究得到发展。另一方面,盐井开发与周边生态环境的互动过程以及二者之间的相互制衡,是一个区域社会的兴衰变化史。盐业发展过程中,因盐业运输和交易形成的盐马古道,形成了区域内经济、交通、人口等各因素的联结,使得盐马古道的涉及区域变成了一个命运共同体。因此,盐井研究不仅是对工业发展历史的研究,同时也是为“一带一路”“命运共同体”意识提供历史经验借鉴和参考的研究,故而在未来的盐井研究中应加强我国生态文明建设所需历史文化经验与教训的研究。