STEAM教育视域下高职院校培养创新型数字人才的思考

杨勇 商译彤

[摘要]以人工智能、云计算、区块链等新技术为主的新兴产业催生了更高级的经济形态,如何培养适配高端产业与产业高端需求的创新型数字人才是新时代高职院校高水平建设的核心议题。STEAM教育是终身性、整体性、系统性的教学体系,其跨学科综合性育人理念与高职院校创新型数字人才的培养目标、内容、形式等多方面深度契合,是高职院校培育高质量创新型数字人才的有效路径。高职院校引入STEAM教育,应做到多元育人主体达成共同愿景,形成育人合力,协同创设开放共享的STEAM育人环境;开展STEAM教育师资培训,重塑教师育人理念,提升教师综合能力,完善培训与认证体系,组建STEAM教师团队;开发具有高职特色的STEAM教育课程资源,构建EILP项目课程框架,整体提高创新型数字人才培养的质量与水平。

[关键词]STEAM教育;创新型数字人才;高职院校

[作者简介]杨勇(1982- ),男,河南郑州人,天津职业技术师范大学经济与管理学院,教授,博士,硕士生导师;商译彤(1993- ),女,河北衡水人,天津职业技术师范大学经济与管理学院在读硕士。(天津 300222)

[基金项目]本文系2016天津市教育科学“十三五”规划课题“对接于天津自贸区的应用型本科学生职业核心技能培训研究”(项目编号:VE1049,项目主持人:陈雪)的研究成果和2020年度天津市教育工作重点调研课题项目“基于学生视角的提升高等教育质量评价与路径改进研究”(项目编号:JYDY-20201033,项目主持人:杨勇)的阶段性研究成果。

[中图分类号]G710 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2021)07-0052-07

随着科学技术与信息技术的快速迭代,以人工智能、云计算、区块链等新技术为主的新兴产业催生了更高级的经济形态,数字经济已经成为新时代经济发展的主导者与引领者,是新常态下推动经济高质量发展的主引擎。在数字经济蓬勃发展背景下,传统制造业、服务业、农业等产业形态开始转型。《国家职业教育改革实施方案 》提出职业教育要“重点聚焦经济发展与产业结构调整满足各行各业对技术技能人才的紧迫需求”。在创新驱动、科教兴国与人才强国政策下,高职院校培养的创新型数字人才是服务国家创新发展、数字经济建设与重点产业转型升级的生力军。“到2035年,我国数字经济规模将达到16万亿美元,渗透率48%,总就业容量达4.15亿人。”①未来创新型数字人才有巨大的缺口,倒逼高职院校转变传统的育人理念,但目前高职院校培养创新型数字人才的模式仍未突破浮于表面、流于形式的藩篱,人才培养质量与水平亟待提升。

STEAM是科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)、艺术(Arts)和数学(Mathematics)的缩写,即跨学科教育理念,是创新型、科技型、应用型人才培养的新模式。这一教学模式已在美国、英国、德国等发达国家得到实践论证,我国也有部分专家学者对这一理念高度肯定。袁磊认为,STEAM教育为增强国家的核心竞争力提供可行方案,为提升学生核心素养提供有效路径,为实现教育创新提供全新模式。师保国认为,提升学生的创新素养,STEAM教育是一条重要而有效的途径。陈明选认为,STEAM教育指向创新型人才的培育,与我们的教育在教育理念、教学内容和教学设计形式等层面深度契合。可见,STEAM教育是培养创新型数字人才的有效路径,与高职院校人才培养目标、理念、内容、环境与形式等多方面相耦合。但STEAM教育在我国启动时间较晚,目前专家学者针对STEAM教育相关研究较少,成果主要涉及创客教育、课程体系、人才培养、国外研究及本土化等方面,直接应用于高职院校创新型人才培养的高质量研究严重匮乏。新时代,高职院校是综合素养高、技术技能水平高、社会认可度高的创新型数字人才的“培养皿”,在STEAM教育视域下对高职院校培养创新型数字人才展开思考,具有重要的价值意蕴。

一、追本溯源:STEAM教育的历史缘起

STEAM教育源于20世纪80年代,最初提出的形式是STEM教育战略,由美国国家科学委员会(National Science Board)首次提出,将科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)和数学(Mathematics)四个学科交叉融合,形成跨学科教育模式,以应对科技创新型人才匮乏的危机。2005年,美国国家科学院联合国家工程院等四个部门递交了题为《驾驭风暴:美国动员起来为更加辉煌的未来》的报告,分别从扩充课程类型、提高教师数量、强化教师教学技能与出台政策支持STEM领域学术研究四个方面提出了系统性促进STEM教育发展的战略性方案。2006年,美国政府出台的《美国竞争力计划》提出把STEM素养纳入集成性人才素养关键部分中。2007年,美国国会通过《国家竞争力法》,提出加大STEM 教育投资力度,支持相关课程与项目研发,设置系列奖励积极推动政策落实。2009年,伴随教育创新运动的兴起,为支持国家经济建设培养大批创新型复合人才,STEM教育逐步上升到优先发展的重要位置。2010年,学者Georgette Yakman认为应将人文与艺术(Arts)融入傳统STEM教育理念中,提升学生人文与艺术综合素养,形成STEAM教育新模式并在美国各教育层次广泛应用。

2015年,我国教育部发布的《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见(征求意见稿)》提出探索STEAM教育等新教育模式。2017年,中国教育科学研究院发布《中国STEM教育白皮书》,该报告指出STEM教育是面向所有学生培养综合素质的重要载体,全社会应共同参与,同时提出应纳入国家创新人才培养战略。STEAM教育以各学科有机融合的形式整体提升学生的主动学习意识、团队协作能力、科研创新精神与技术技能水平,能为高职院校提升创新型数字人才培养质量提供有力支持与保障。

二、逻辑支撑:STEAM教育的核心思想框架

STEAM教育是终身性、整体性、系统性的教学体系,其核心思想包括“以学生为中心”的育人理念、跨学科融合的教学内容、体验式的教学方式、团队协作式的学习模式、产生创新成果的教学目标。高职院校引入STEAM教育理念,让学生在解决实际项目与问题过程中提升综合能力,养成终身学习的意识与习惯,使其适应社会发展的同时高度匹配产业需求。

(一)“以学生为中心”的育人理念

“以学生为中心”注重学生自身从内部建构知识,以学生的全面发展与综合素养提升为中心,是STEAM理念的核心。学生学习的过程是自我完善、自我发展与自我提升的过程。高职院校培养创新型数字人才,以人才技术技能水平提升,职业素养提升,逻辑、创新、批判等能力提升为中心开展系列教学活动。以立德树人为目标导向,注重在教育过程中引导学生树立正确的政治方向、价值取向与职业导向,培养知行合一、全面发展的复合型人才。

(二)跨学科融合的教学内容

跨学科融合的教学内容是STEAM教育提升创新型数字人才复合能力的基础。STEAM有机融合科学、技术、工程、艺术与数学等学科的教育内容,扩大学生综合知识储备,可使高职院校输出的人才理论扎实、基础宽厚、善于发现各学科知识之间的差异与联系,可将知识灵活迁移与运用,解决实际问题。各学科之间各司其职、分工协作、有机融合,形成育人整体,可更好地发挥作用,提升学生跨学科思维能力,辅助学生熟练掌握各专业学科的核心概念、知识与技能,从而实现培养的创新型数字人才从“一技之长”到“一专多能”。

(三)体验式的教学方式

STEAM教育布置的学习任务没有明确的定义界限,主要源于生活中实际问题或真实项目。以体验式的教学方式为主,教师结合具体项目、实际问题与设计任务组织兼具真实性、灵活性与针对性的教学活动,学生实践学习过程是在真实情景下完成学习任务。高职院校应在高度还原现代化、数字化、网络化的生产环境中开展体验式教学,传递专业领域内国际国内重点项目、关键问题与前沿技术等相关信息,使创新型数字人才适应未来的工作环境,了解行业发展方向与岗位要求,能从体验式学习中学会运用各学科综合知识解决实际问题。

(四)团队协作式的学习模式

STEAM教育布置的学习任务一般较为烦琐、复杂,工作量较大,学生个人无法独立完成,需组建团队,通过分工合作、取长补短通力完成任务。在这一过程中,教师负责发布任务、指导与点评,充当协助者的角色,而学生是主体,自主选择项目、团队与角色。团队小组完成任务的过程中可提升学生沟通、表达与协作能力,充分发挥学生的主观能动性,学生通过自主学习还可以更高效地内化所学知识。学习任务完成后进行成果的交流与展示,通过教师评价与小组成员互评便于学生总结经验、后续优化与自我提升。

(五)产生创新成果的教学目标

在学习的过程中提升学生的创新能力与批判性思维,通过不断实践与探究,衍生出高质量创新成果,这是STEAM教育重要的教学目标,也是检验STEAM教学成果的重要方式之一,创新成果质量是学生学习效果与育人质量的具体体现。高职院校培养的创新型数字人才的创新成果不仅局限于产品创新,还包括创意设计、技术优化与工艺创新等多方面的创新。教学评价要侧重形成性评价与表现性评价,同时对学生的创新成果给予综合性评估。

三、关系证成:STEAM教育培养创新型数字人才的核心价值

创新型数字人才同时具备创新人才与数字人才品质特征,数字人才是指具备数字素养与数字能力的应用型人才。“2013年欧委会正式发布《数字能力框架》,将数字能力定义为在工作、学习、娱乐以及社会参与中自信及创造性地使用ICT(信息与通信技术)的知识、技能和态度。”②“一般界定的创新型人才主要指具有创新意识、创新精神、创新思维、创新能力并能够取得创新成果的人才。”③高职院校培养的创新型数字人才是具有创新意识、创新精神与数字素养的高素质人才,能熟练运用专业领域内智能化、网络化、现代化的新技术、新产品与新设备,适应数字经济发展,适配高端产业与产业高端需求的复合型人才。STEAM教育跨学科综合性的育人目标与高职院校的创新型数字人才综合素养培养导向具有高度一致性,高职院校引入STEAM教育可在提升人才综合素养的同时,推动育人模式的创新。

(一)提升创新型数字人才综合素养

创新型数字人才的综合素养包括情感导向、知识储备与实践能力三个层次。情感导向层面,指的是坚持以人为本,德育先行,注重培养创新型数字人才的职业精神,包括工匠精神、创新精神、批判精神、爱岗敬业与协作精神等,并将人文素養的培育融入育人的全方位与全过程,输出肩负时代使命的“大国工匠”。知识储备层面,创新型数字人才应涉猎与专业相关的科学、技术、工程等多学科的学习内容,对知识的掌握要有一定的深度和广度,满足知识交叉、技术集成与信息融合对复合型人才综合知识储备的要求。实践能力层面,要求创新型数字人才具备较强的专业实践能力,能熟练应用专业领域内智能化、数字化、网络化的仪器与设备,具备较强创新能力与数字能力,可将创意与新材料、新技术与新工艺相结合衍生出高质量的创新成果。STEAM教育的目标是提升学生的人文素养、创新品质、技能水平、协作精神、反思与解决问题的能力,最终实现学生的全面发展与终身发展,包含人文艺术、团队协作、科学探究、学会学习、技术获得、创新实践等要素。这与创新型数字人才综合素养的核心要素相适配,所以高职院校引入STEAM教育能科学、高效、高质地提升创新型数字人才的综合素养。

(二)推动高职院校育人模式创新

高职院校育人模式一直与本科趋同,缺乏培育创新型、数字型、复合型人才的特色育人模式与经验。《国家职业教育改革实施方案》与《教育部 财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》的发布,标志着高等职业教育进入了高水平、高质量、特色化发展的新阶段,肩负着满足高端产业与产业高端对高素质技术技能人才需求的新使命,因此亟待引入新的育人理念、模式与方法。STEAM教育这一跨学科融合的育人模式,转变教师领导者的身份,以学生为主体,在数字化、现代化、生活化的场景中培育学生的创新思维、创造能力与协作能力,其有效性已在美国、英国、德国等多国家得到证实,可高效地培育创新型复合人才,解决智能制造业、现代服务业中工程类、科技类与信息技术类从业人员短缺问题,保障学生的可持续发展。高职院校引入STEAM教育,可推动育人模式创新,促进创新型数字人才培养提质升级。

四、路径探析:STEAM教育对高职院校培养创新型数字人才的启示

结合STEAM教育的分析,高职院校应做到多元育人主体达成共同愿景,形成育人合力,协同创设开放共享的STEAM育人环境;开展STEAM教育师资培训,重塑教师育人理念,提升教师综合能力,完善培训与认证体系,组建STEAM教师团队;开发具有高职特色的“STEAM +”教育课程资源,构建EILP项目课程框架,从而充分发挥STEAM教育的作用。

(一)多元育人主體达成共同愿景

STEAM教育需要多主体进行多角度、全方位的顶层设计,协同打造一体化的创新人才培养生态系统,从而推动STEAM教育在高职院校科学、高效、系统地开展。深化STEAM教育改革需出台制度文件,创设适切创新型数字人才发展的育人环境。

1.多元主体形成育人合力。在政府、社会、学校、科研机构、企业等主体达成共同愿景的基础上,完善顶层设计,建立多方联动机制,形成高职STEAM教育生态圈。国家职业教育相关管理部门应加大对STEAM教育的支持力度,出台系列政策,鼓励学校、科研机构、企业与其他第三方部门积极开展STEAM教育应用于高职院校培养创新型数字人才的相关研究,协同开发专业、课程、项目与教材等,制定人才培养标准与相关质量考核评估体系,选定部分高水平高职院校先行试点,综合评估后全面推广,并逐步优化升级,以确保高职院校STEAM教育培养创新型数字人才的质量,保障人才的全面发展与终身发展,实现从学会一技之长到综合素养提升,从改变认知到提高能力,从体验学习到创新实践,从模仿练习到知识生产,使其与社会岗位需求和企业职业要求适配。

2.协同创设开放共享的STEAM育人环境。STEAM教育是以实践教学为主的育人模式,强调学生在“做中学”,各主体要充分调动有效的动态教学资源,协同创设开放共享的STEAM育人环境。“政社校研企”多元主体共同打造数字化、网络化、现代化的STEAM育人环境,更新软硬件教学设施,引入新产品、新工艺与新技术,创设技术技能创新实践环境、社会实践育人环境、数字智能化生产体验环境、跨学科专业知识学习环境与开拓创新人文环境,搭建创新型数字人才“培养皿”。技术技能创新实践环境,是将“教研创”等多功能集合,运用人工智能、云计算、互联网等新技术开展实训实践教学,提供真实情景模拟、精准路向推荐、智慧育人管理与个性教学服务。社会实践育人环境,是引导学生在复杂真实的生活环境中解决真实的问题,参与实际的项目,丰富创新型数字人才的学习体验。数字智能化体验环境,是企业将数字智能化生产环境引入教育教学中,给予学生体验智能生产环境与高端操作流程的机会,使其提前适应数字化工作环境。跨学科专业知识学习环境,是开发线上线下教学资源,以信息技术化教学资源为支撑,引入慕课、微课等线上课程,满足学生多样化、个性化、碎片化学习的需求。开拓创新人文环境,是将创新精神厚植于人才培养的全过程,全方位营造良好的创新文化氛围。

(二)开展STEAM教育师资培训

高职院校STEAM教育的育人质量与教师自身的能力和水平密切相关,只有培养一支综合素质高、技术技能水平高、跨学科教学能力强的STEAM教育师资队伍,才能保障STEAM教育的顺利开展。高职院校一直采用分专业与分学科的教育教学模式,重点培育的“双师型”教师队伍也是突出强化其专业教学能力与职业技术技能。STEAM教育跨学科教学模式对教师的技术交叉、理论储备、信息处理、教学方法与创新能力等各方面提出了高层次的需求,亟待采用多样化方案,加大STEAM教育师资培训力度,保障创新型数字人才培养的质量。

1.重塑教师育人理念,提升教师综合能力。要以STEAM教育的核心思想重塑高职教师的育人理念,引导教师在教育教学过程中坚持以学生为中心、选择跨学科融合的教学内容、采取体验式为主的教学方式、组织学生团队协作式参与学习,最终以学生产生高质量的创新成果为教学目标。在教育教学过程中,教师以引导者、协助者、激励者的身份服务学生成长成才。加大师资培训力度,开展STEAM教育的专业培训,学校应给予经费支持与政策保障,重点提升教师四个方面的能力:一是跨学科教学资源学习与整合的能力。教师通过提升自身跨学科知识的学习与梳理能力,结合本专业基础知识开发跨学科STEAM教育课程,提高课程的研发、组织与把控力。二是数字教学能力。通过加强训练,教师要提高使用现代化、网络化、虚拟化教育教学设备与工具的能力。三是真实情景中解决问题的能力。在真实的项目、问题与设计中,强化教师服务企业、科研创新、项目研发等创新实践能力。四是教学基础能力。在教师群体中强化以学生为教育主体的教学方法,将创新精神等人文素养有机地融入课堂教学,提升教育教学业务水平。

2.完善培训与认证体系,组建STEAM教师团队。完善培训与认证体系,组建一支高质量、高标准、高水平的STEAM教师团队,STEAM教师培训课程要以提高教师专业能力为目标导向,坚持多维度、多元化、多联动的原则。课程内容要多维度融合,涵盖多学科知识,以探究与实践为主。授课形式要多元化,使线上与线下相结合,保障学习效果。教师培训全过程要多联动,保障教学资源与信息联动互通,培训后持续跟进,对实际授课中遇到的问题进行解答。学校、企业与第三方认证机构合作,完善STEAM教师评价体系,设置认证标准,授予结业证书。组建一支跨界融合、专兼混编、追求卓越、能力突出的STEAM教师团队,为教师搭建交流平台,定期组织学术交流与研讨,分享教学案例与心得体会,以推动STEAM教育科学发展。

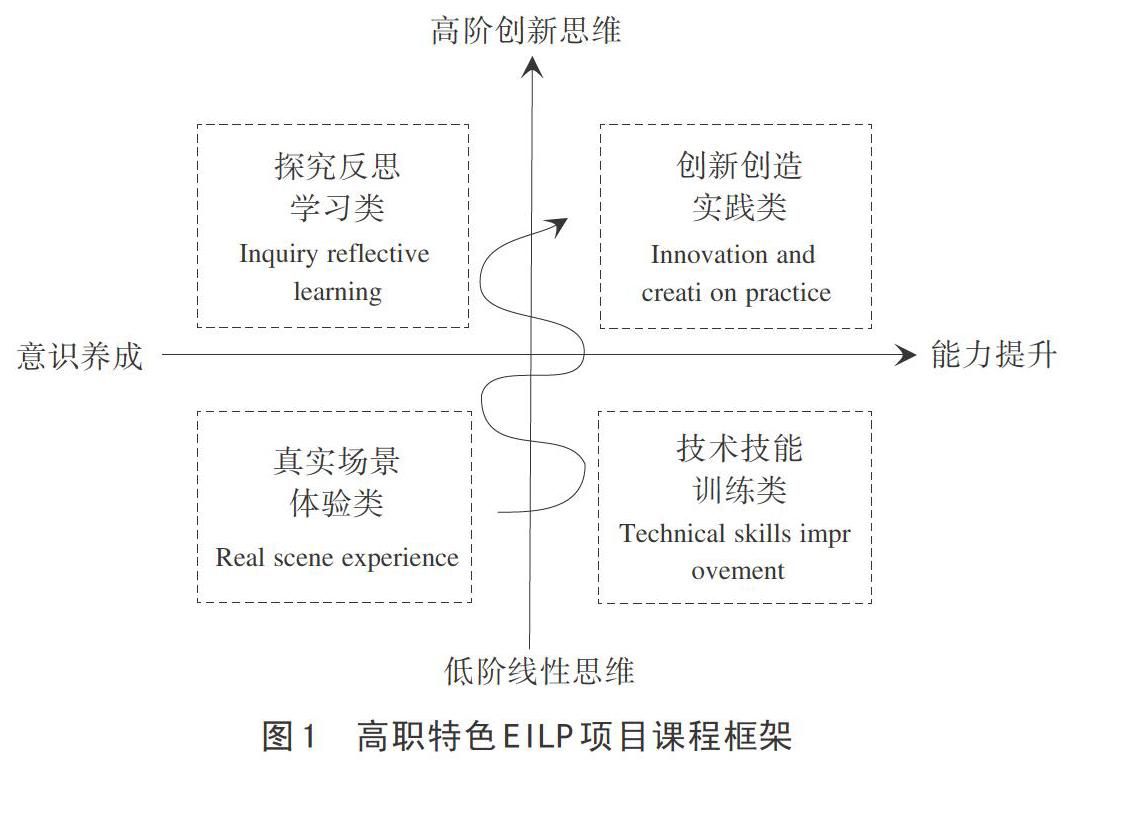

(三)开发高职特色的STEAM教育课程资源

开发高职特色STEAM项目课程,促进STEAM与各专业学科的有机融合,形成EILP项目课程框架,以在实践教学为主的项目课程中,提升创新型数字人才的综合能力。整合课程资源,形成真实场景体验类(Real scene experience)、技术技能训练类(Technical skills improvement)、探究反思学习类(Inquiry reflective learning)、创新创造实践类(Innovation and creation practice)四类STEAM教育项目课程,催生课程教学新样态,重构学生的思维方式,实现由低阶线性思维到高阶创新思维的根本转向,由意识养成到能力提升的整体嬗变,四类项目相互关联,学生综合能力伴随课程进度螺旋上升(如图1所示)形成具有高职特色的STEAM教育EILP项目课程框架。

EILP项目课程模型的纵轴是学生思维能力的提升。布鲁姆提出认知分类学(cognitive taxonomy),系统地将知识记忆、概念理解与理论掌握分为六个等级,其中“知识、理解、应用”一般为知识的机械记忆、简单领会以及在单一情境中的应用,被称为低阶线性思维能力。“分析、综合、评价”突出培养学生分析问题、整合要素、评估判断、灵活运用的能力,强调创新思维、批判思维与决策能力,被认为是高阶创新思维。模型的横轴是学生在学习过程中从意识养成到实现能力提升。意识的养成强调学习过程中的体验、探究与反思,潜移默化地使学生养成价值取向、情感导向与职业方向;能力的提升体现在学生学习过程从观摩到实操、从模仿到创新、从理论到实践,在EILP项目课程学习中使学生完善人格,获取专业技能,熟悉数字环境,增强对创新的理解。

1.真实场景体验类。第三象限的真实场景体验类EILP项目课程是“意识养成+低阶线性思维”的取向,项目课程主要场景安排在企业现代化真实生产环境或高度仿真的模拟工作环境中,学生以参观、观摩、试做与简单体验为主,在提升学生对数字化、网络化、智能化生产环境的适应能力的同时激发其学习兴趣。在这一过程中可开展相关专业领域的“大国工匠”、企业家、职业技能大师演讲会或交流座谈会,向学生传递领域内前沿的科技创新项目信息与资讯,引导学生多角度思考,将所学的跨学科知识更好地内化,形成精益求精、敢于创新、拼搏進取的价值取向。

2.技术技能训练类。第四象限的技术技能训练类EILP项目课程是“能力提升+低阶线性思维”的取向,课程以实训课程的形式开展,但要打破传统课程形式的束缚,以人为本,充分尊重个体差异,跳脱陈旧落后课程内容的困囿,引入先进的设备、理念与技术流程。这类课程需优化现代学徒制,以“一学生多导师”的形式教学。教师详细讲解跨学科相关原理与知识点,精细化分解操作流程,明确注意事项并及时进行指导与纠偏;学生通过模仿、练习与实操,在反复的技能训练中,习得专业领域前沿的技术技能,锻炼动手能力,努力成为技术精湛、技能高超的能工巧匠。

3.探究反思学习类。第二象限的探究反思学习类EILP项目课程是“意识养成+高阶创新思维”的取向,这一类的项目课程主要在实验室、工作室等环境下开展。这一类课程以项目式教学法为主,教师抛出研究的项目或问题,同时保证问题的真实性、实践性与开放性;学生组建团队,通过深度的思考与探究,独立地发现问题、分析问题、解决问题,并在最后进行反思与经验总结。这一过程侧重学生学习与探究能力的培养,以进一步提升其创新思维、批判思维与分析归纳等高阶思维能力。

4.创新创造实践类。第一象限的创新创造实践类EILP项目课程是“能力提升+高阶创新思维”的取向,是高职创新育人模式培养创新型数字人才最终的目标导向。在学校的创客工厂、3D打印工作室、众创空间、人工智能中心等高水平实践平台开展创新实践课程,让学生将自己的创意与学到的知识相结合,运用人工智能、云计算、互联网等新技术开展实践,实现知识的应用与思维能力的提升。这样,通过教师给予学生充足的空间,让学生充分结合艺术与技术,发挥创新实践能力,以解决生活中实际问题的真实项目为目标,最终产生高质量的创新实践成果。

创新型数字人才培养质量与高职育人理念、模式、体系紧密相关,STEAM是教育领域公认且被推崇的培养创新型、科技型、应用型人才的教育理念。通过以上论述可以发现,培养创新型数字人才的育人理念、教学内容与教学环境、形式等多方面与STEAM教育双向耦合。STEAM教育为高职培养创新型数字人才提供了可行性较强的理论指导与路径支撑,可在未来的实践中不断论证与探索。

[注释]

①孟方琳,汪遵瑛,赵袁军,等.数字经济生态系统的运行机理与演化[J].宏观经济管理,2020(2):50.

②杜海坤,李建民.从欧盟经验看数字人才培养[J].中国高等教育,2018(22):62.

③任飏,陈安.论创新型人才及其行为特征[J].教育研究,2017,38(1):149.

[参考文献]

[1]袁磊,郑开玲,张志.STEAM教育:问题与思考[J].开放教育研究,2020,26(3):51-57+90.

[2]师保国,高云峰,马玉赫.STEAM教育对学生创新素养的影响及其实施策略[J].中国电化教育,2017(4):75-79.

[3]陈明选,苏珊.STEAM教育视角下教育技术学人才培养的思考[J].电化教育研究,2019,4(3):27-33.

[4]董宏建,胡贤钰.我国STEAM教育的研究分析及未来展望[J].现代教育技术,2017,27(9):114-120.

[5]魏晓东,于冰,于海波.美国STEAM教育的框架、特点及启示[J].华东师范大学学报:教育科学版,2017,35(4):40-46+134-135.

[6]谢琪,谢志远.人才链匹配产业链视域下高职院校专业群建设:要旨、机制与路径[J].中国职业技术教育,2020(8):47-53.

[7]侯浩翔.智能时代高校创新人才培养的实然困境与应然转向[J].中国电化教育,2019(6):21-28.