区域旅游开发背景下历史文化名镇保护与发展研究

——以桃花潭历史文化名镇为例

李森,朱敏 (安徽省城乡规划设计研究院,安徽 合肥 230000)

桃花潭镇是第六批中国历史文化名镇,桃花潭景区为国家4A级旅游景区。2014年,国家发改委正式下发了《关于皖南国际文化旅游示范区建设发展规划纲要的批复》(发改社会[2014]263号),打造“一圈两带,三山三湖”文化旅游发展格局,形成高品质国际文化旅游示范区。规划建设皖南国际文化旅游示范区,有利于加快转变经济发展方式,推动优秀传统文化传承创新,巩固华东地区重要生态屏障,打造世界一流旅游目的地,为美丽中国建设提供示范。桃花潭镇作为皖南国际文化旅游示范区核心区的一部分,承载着历史文化资源传承与文化旅游发展的重要地位。

2016年,《安徽皖南区域性历史文化资源保护规划》编制完成。安徽省皖南地区成为积极探索实施历史文化资源区域性保护的地区之一,规划将桃花潭历史文化名镇、查济历史文化名村纳入皖南区域性历史文化资源保护体系中。桃花潭历史文化名镇应将镇域和镇区内历史文化资源进行统筹协调规划,纳入到历史文化资源区域性保护格局中。

1 历史文化名镇保护方法综述

我国对于历史文化名镇在融入区域旅游发展的研究较少,秦容(2007)以丽江古城、周庄、乌镇等为例,从开发深度、开发与保护的关系、配套设施建设等角度,探讨历史文化名镇的可持续发展之路。贺文敏、张楠等(2008)以凤凰古城为例,主要从环境的破坏、历史街区的拆建、游客数量过多、仿古建筑过量等四个方面,对凤凰古城的格局、景观、环境破坏问题进行阐述。毛长义、张述林等(2012)以重庆16个国家级历史文化名镇为例,从区域共生视角分别探讨各类型古镇旅游驱动发展对策。

国外的古镇旅游的研究较早,Young(1973)在《旅游:福音抑或灾难?》中对古镇的旅游发展从环境和文化的角度提出了较为详细的论述,认为旅游业推动了地方社会经济发展,但常常以自然环境和古镇的破坏为代价。

2 桃花潭历史资源特色

桃花潭位于皖南黄山余脉及九华山余脉之间,泾县以西41km。距今已有两千年的历史,在汉代称为陵阳,后几次更名,今以桃花潭为镇名。桃花潭历史文化名镇作为典型的古商业和居住区,至今仍保存着比较丰富的历史文化遗产和较为完整的成片整体风貌,具有较高的历史文化价值。

2.1 桃花潭镇整体格局

古村落格局保存完整,历史文化价值较高。桃花潭镇境内现存明清时代的民居一百余处,其民居建筑融合了徽派民居和江南水乡民居建筑特点。此外,民居雕刻和书画等方面,都有极高的历史价值和观赏价值。古老的村舍屋檐相连,日影夕照,老街古树,漫步其中疑入武陵人家。

2.2 桃花潭建筑风貌特色

桃花潭镇历史悠久,其中翟、万、汪、李、陈、查等江南望族都留下大批礼堂、厅屋、义学和居宅等古建筑。桃花潭镇古建筑共400余处,单体建筑物300座,建筑面积80000 m。现存明清建筑物多数保存完好。如建于明万历年间的翟氏宗祠,因建筑年代早,规模宏伟(占地面积近 0.67hm),祠内布局严谨,风格独特,图案精美,形态各异,整个结构无一钉可寻,在中国建筑史堪称奇迹,具有较高的建筑研究价值,被国家文物局古建筑专家罗哲文题为“中华第一祠”。创建于清乾隆年间的文昌阁,与翟氏宗祠遥遥相对,成为历史文化名镇重要标志。此阁巍然耸立于桃花潭镇的北端,整个结构古朴典雅,庄重雄伟,象征着历史文化名镇浓厚的文风。现存老街主要集中在翟村和万村,水东老街和万村老街等古民居建筑群街大都是明、清建筑,均为徽派格式。另外,历史文化名镇中古石街、古宗祠、古石坊、古楼阁、古石雕、古木雕、古砖雕、古塔、古渡、古桥、古门、古树、古坟、古碑、古匾基本保持原貌,形同一座古建筑博物馆,具有极高的文物价值和旅游开发价值。房屋全部系典型江南徽派建筑,讲究风水,注重防洪排水,桥梁为石拱型或花岗岩石条,道路为鹅卵石铺就或道路中心为花岗岩石板,具有较高的建筑研究价值。

2.3 名人辈出,诗香遍布

“一生好入名山游”的李白,在走进桃花潭的前前后后,一再流连于皖南一带迷人的山山水水,赋诗抒怀,有《赠汪伦》《过汪氏别业》等。另有《东园八景》《万氏十二景记咏》等描述桃花潭自然景观与人文景观的优美诗词,《寻梅》《姊妹石》《访钜公吟》《扶风豪士歌》《赠豪士词三十韵》等散诗,《万选钱》桃花潭怀古诗二首。精美的诗词流传千古,玫丽多姿的诗句更是家喻户晓,造就了桃花潭成为诗词歌赋文化的荟萃之地。

3 保护面临的主要问题

3.1 传统建筑结构与材质老化

自2009年以来,桃花潭历史文化名镇有7处(明代2处,清代5处)不可移动文物已被拆除,5处历史建筑(清代)已被拆除。不可移动文物和历史建筑由于建筑质量、自然灾害等方面问题被拆除,并重新建设为砖混结构的民宅,从一定程度上反映了随着城镇化的快速推进,对桃花潭历史文化名镇的保护任务愈加重要。

3.2 监督管理机制缺乏

现状保护工作存在一定程度的重申报、轻管理的现象,缺乏有效监管、保护不力。对遗产保护缺乏足够的耐心和必要的历史责任感,对遗产保护工作的复杂性、系统性、艰巨性估计不足,导致保护工作力度不够。建设性破坏和违法建设现象较严重,如主要街巷的路面铺设施工时选用的材料和铺设形式与设计不相符;现代建筑随意插建,甚至在文保单位的保护范围内也存在体量偏大的新建建筑;产权划分对历史建筑影响较大,部分村民对所属产权房屋自行改建或重建,对历史文化资源与整体风貌破坏严重;对非物质文化遗产的保护力度不足,需要全面提高保护意识。

3.3 原住民生活配套设施与旅游服务设施不完善

现代居住生活所需要的文化、娱乐、绿化用地不足,居住用地偏多,保护与发展之间缺乏平衡,不符合现代城镇发展态势。

基础设施配置不齐全。一是公共厕所较少,现状公共厕所多为村民自用茅厕,缺乏日常养护管理,条件较差。二是垃圾处理设施缺乏,镇区垃圾桶数量仍需提高,部分街巷空间有游客抛弃垃圾散落,不但污染环境而且破坏景观,应予以重视并解决。三是安全隐患较为严重,主要针对民宅火灾危险、石质建(构)筑物风化危险等,现状有部分老宅因火灾而坍塌,应加强镇区内部防灾。

配套设施不仅体现在居民生活需求的短缺,在旅游相关服务设施方面,也需要进一步增强,现状桃花潭缺乏休闲游憩、文化娱乐设施,游客游览古街巷、古建筑、体验古渡口等景点以后,镇区缺乏更多的旅游景观节点与服务设施。

4 整体性保护方法

文化旅游示范区内的历史文化名镇应当在完善自身保护体系,全面评估历史建筑价值特色,整体性保护与分类整治的基础上,采取保护与发展协同的路径,充分利用历史文化资源,引导历史文化名镇走向复兴之路。

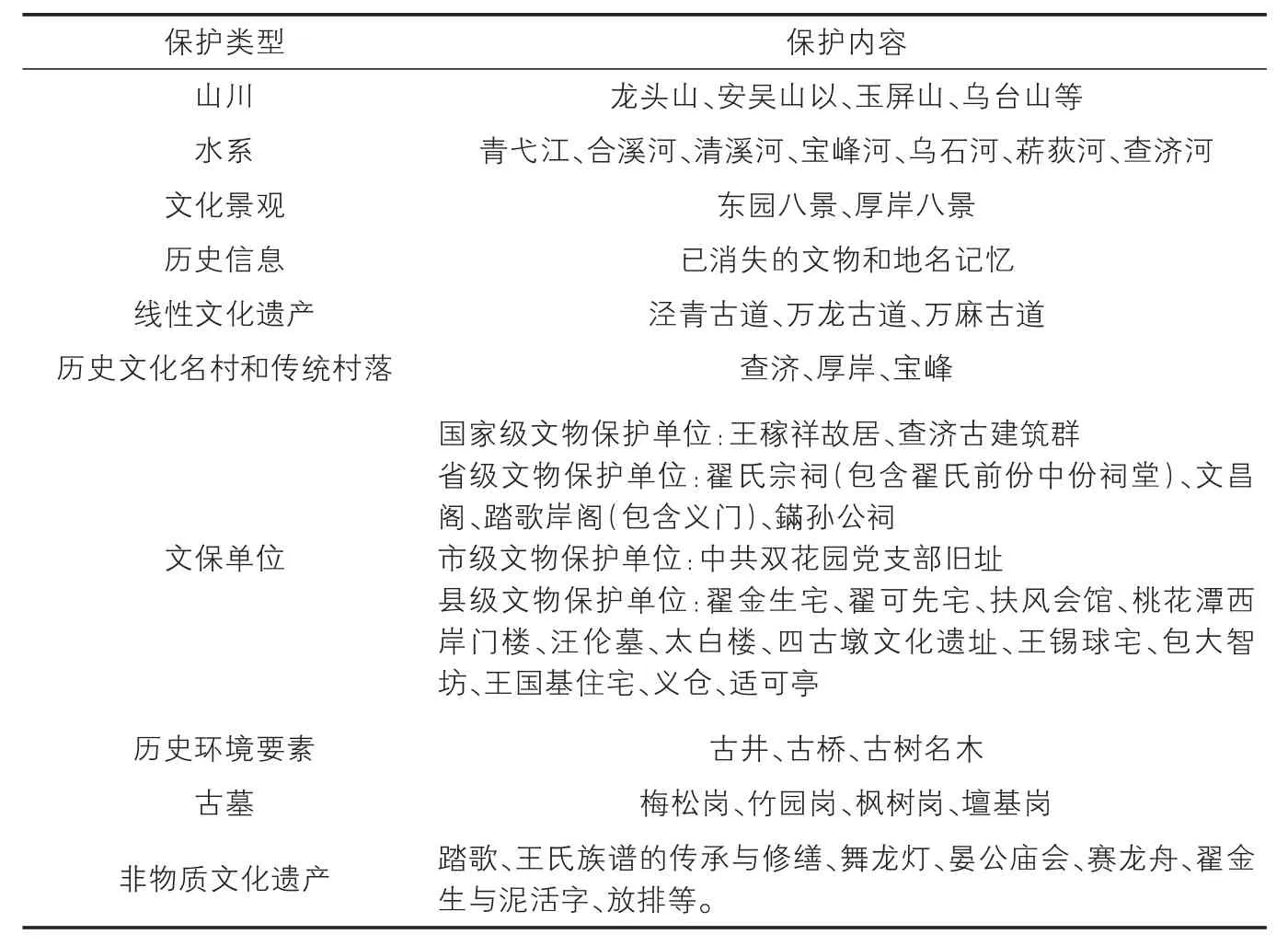

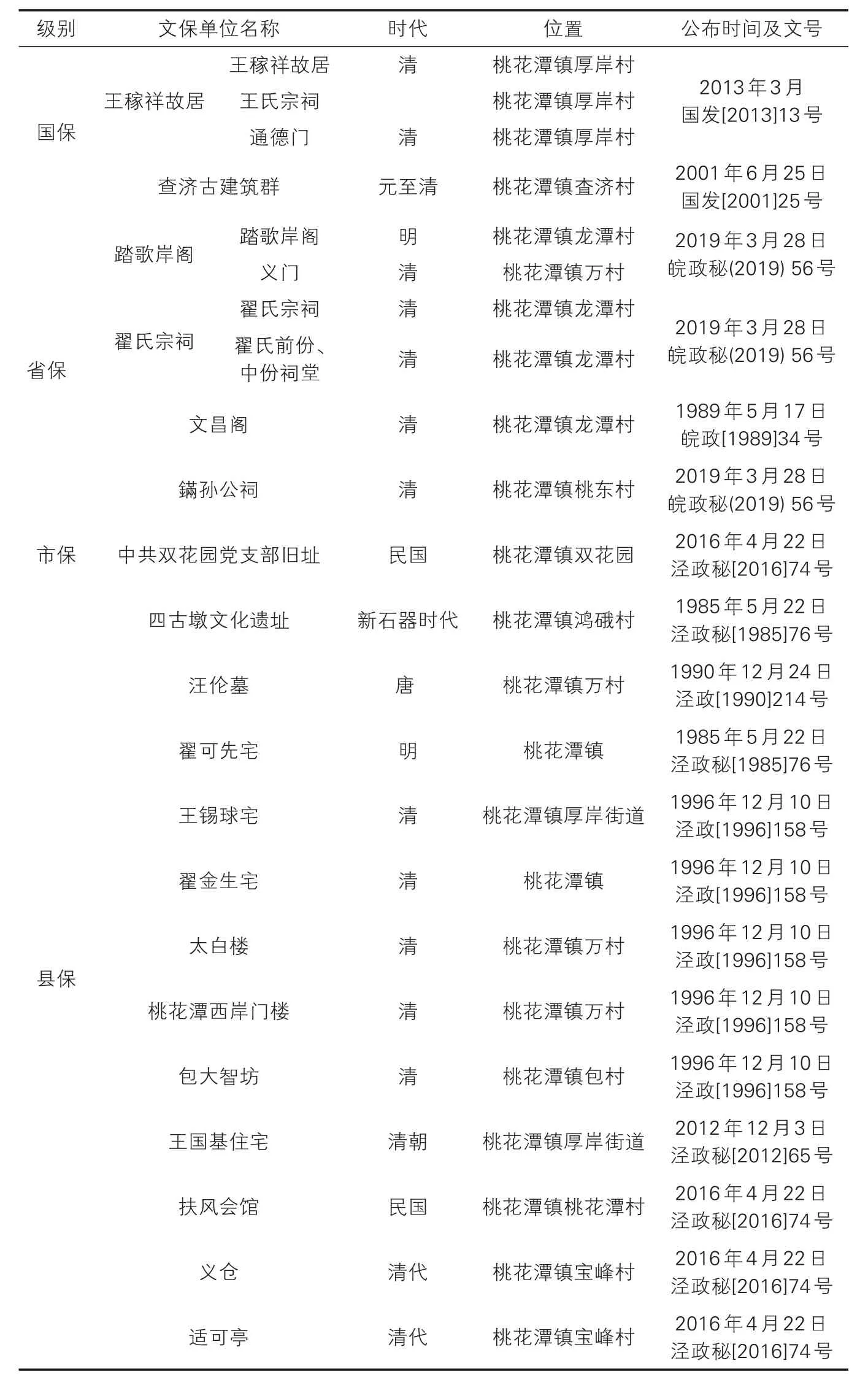

4.1 构建全域多层次多类型整体保护体系

规划突破以往保护规划注重镇区的局限,构建由宏观至微观的保护体系,整体保护桃花潭镇域范围内的自然环境(山体山脉、河湖水系)、线性文化遗产、名镇名村、文物古迹、历史建筑、历史信息以及古树名木等自然景观和文化遗迹(表1、表2)。

表1 桃花潭镇域历史文化资源保护内容表

表2 桃花潭镇域范围内国家、地方已公布的文保单位列表

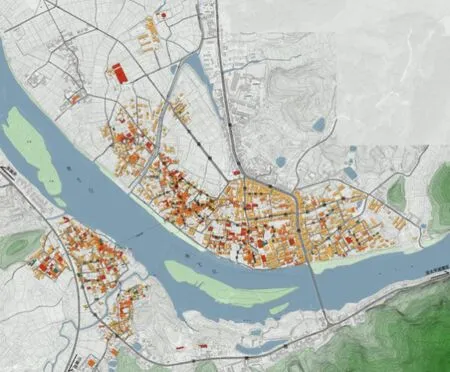

全面保护历史风貌、传统肌理以及整体山水格局,严格保护各类物质文化遗产,保护各类非物质文化遗产及文化承载空间,改善居住环境,完善配套设施,合理利用历史文化遗产和生态环境资源等。依据桃花潭镇空间结构以及古村落分布特点,确定镇域总体保护框架为“双核、双心、三轴、三区”的空间结构。

双核:桃花潭镇区与查济村,集中镇域内90%以上的文保单位。

图1 桃花潭镇域总体保护框架图

表3 桃花潭历史建筑评估标准表

双心:厚岸、宝峰两个传统村落。

三轴:沿省道322南北保护发展轴,沿省道214东西保护发展轴,联系查济、厚岸与宝峰的古村落保护发展轴。

三区:桃花潭名镇保护区、查济保护区、古村落保护区。

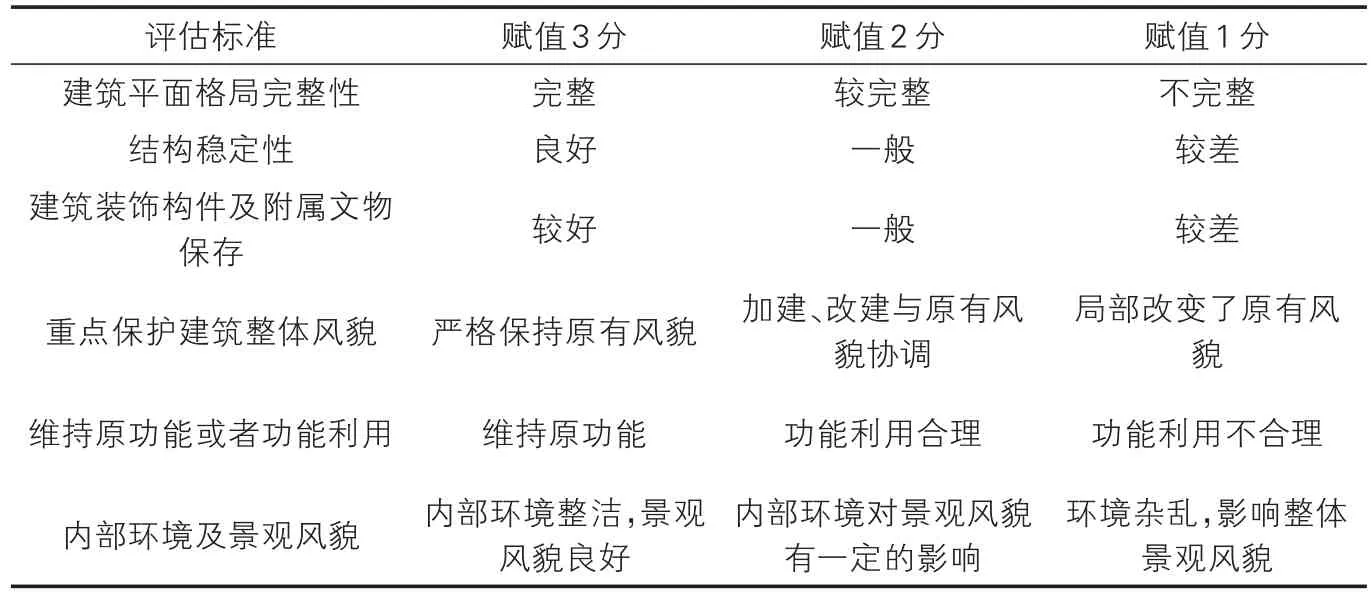

4.2 采用量化指标体系全面评估历史文化名镇历史建筑的价值特色

在详细踏勘和文献整理的基础上,筛选具有一定建成历史,且能够反映历史风貌和地方特色的建筑分别进行评估,构建6类指标,涵盖建筑平面格局完整性、结构稳定性、建筑装饰构件及附属文物保存、重点保护建筑整体风貌、维持原有功能或功能利用、内部环境及景观风貌,以指标量化的手段全面客观地分析其价值特色,更准确地把握价值内涵。

通过详细踏勘和文献梳理,建立较为系统的桃花潭历史文化名镇信息档案,为历史文化名镇的管理提供精确地、科学的数据支撑。对镇区内(万村、桃花潭村、龙潭村、石壁上)786处建筑和镇域范围内(厚岸、包合、宝峰)89处建筑调研的基础上,筛选359处具有一定建成历史,且能够反映历史风貌和地方特色的建筑分别进行评估,用打分规则,以便将历史建筑依据不同的评估结论进行分类保护(图2~图5)。

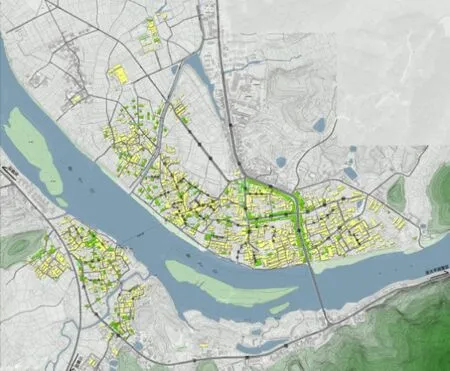

图2 现状建筑风貌评价图

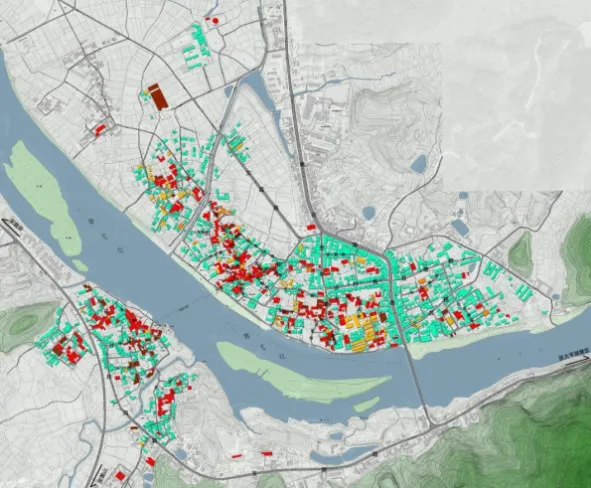

图3 现状建筑高度分类图

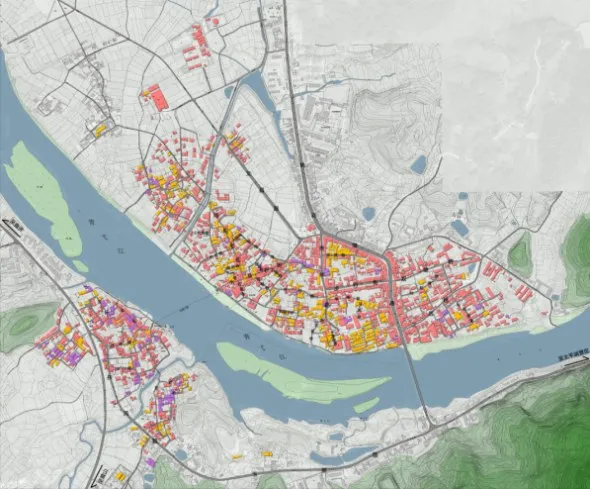

图4 现状建筑年代分类图

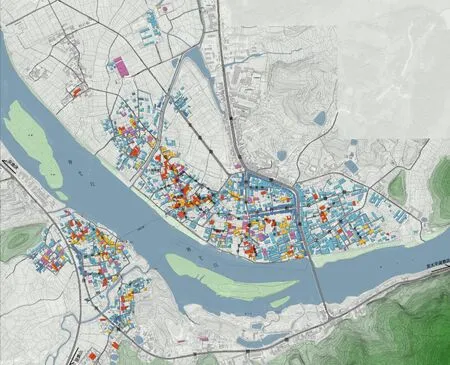

图5 现状建筑质量分类图

4.3 整体性保护,细致引导保护要素评定与分类整治

为使规划更具针对性与可操作性,依据《历史文化名镇名村保护规划编制要求》和桃花潭镇实际情况,将其划分为核心保护区、建设控制地带、环境协调区三个层次。其中,桃花潭历史文化名镇核心保护区面积为13.94hm²,并严格按照相关规范及桃花潭实际情况,制定核心保护区、建设控制地带和环境协调区的保护控制措施。

表4 各类建筑保护和整治措施一览表

本着保护历史文化名镇风貌和传统空间格局的要求,充分考虑现状和可操作性的原则,根据对建筑风貌、建筑质量、建造年代、建筑层数与屋顶形式的分析、评价,将历史文化名镇各类建筑分为保护、修缮、改善、保留、整治改造五大类(表3),根据不同的对象、不同的保护等级和不同的现状情况采取不同的保护与改造措施(图6)。

图6 建筑分类保护和整治方式规划图

4.4 永续发展——实现保护与利用的良性互动

桃花潭的旅游资源众多,桃花潭历史文化名镇只是其中的一部分,根据其风貌特色及现实状况分析,以旅游产业的开发来促进历史文化名镇的保护,弘扬传统文化,促进经济复苏,有利于推动社会公益事业的健全,维系良好的生态环境,旅游项目与线路的设计要与周边景点相衔接。

依托历史文化资源,按照保护规划指引,桃花潭在保护修缮历史文化遗产的同时,也借助丰富历史文化资源适当发展旅游业,积极融入“一圈两带,三山三湖”的文化旅游发展格局中,成为皖南高品质国际文化旅游示范区的一部分,并成功举办以“品千年诗韵文化,游中国宣纸之乡”为主题的桃花潭龙舟赛民俗文化旅游周等活动,通过开发文化产业市场,积极推动地方经济发展。

依托桃花潭镇自然山水和人文资源,保护非物质文化遗产,对接皖南国际文化旅游区域发展格局,提升资源利用效率,改善原住民人居环境品质,实现保护与利用的良性互动。

5 结语

在区域文化旅游发展良好态势的带动下,历史文化名镇如何从被动保护走向与区域历史文化资源协同保护与发展是目前急需解决的问题。本文以桃花潭历史文化名镇保护规划实践为例,通过全面挖掘历史文化资源,建立完整科学的价值特色评估体系,全域保护构建以名镇为核心的遗产保护体系,整体保护细致引导保护要素评定与分类整治,加强管控促进人居环境与文化旅游互促共荣,提出历史文化名镇适宜的保护与发展策略。论文虽以桃花潭历史文化名镇为个案研究,但其问题具有普遍性和特殊性,希望所提出的整体性保护和永续发展的方法能对其他历史文化名镇的保护和发展提供一定的借鉴,为国内历史文化名镇的发展性保护提供更多的参考。