羌活胜湿汤功能主治衍变与剂量变化关联考证*

谭志强,熊和平,易腾达,李玉丽,袁振仪

湖南中医药大学,湖南 长沙410208

李东垣之羌活胜湿汤是国家中医药管理局公布的古代经典名方目录(第一批)之一[1]。本方用药仅7味,组方严谨,疗效确切,用于治疗湿邪痹阻手足太阳经脉等病证,历经金、元、明、清,至今约800年,后世还曾用“通气防风汤”“通气防风散”“胜湿汤”等方名[2]。2018年6月国家药品监督管理局发布了《古代经典名方中药复方制剂简化注册审批管理规定》[3](简称《规定》)。《规定》指出:“经典名方制剂的药品说明书中须说明处方及功能主治的具体来源;注明处方药味日用剂量;明确本品仅作为处方药供中医临床使用。”2020年11月国家中医药管理局、国家药品监督管理局公布了《古代经典名方关键信息考证原则》[4](简称《原则》)。《原则》就关键信息考证内容要求“明确剂量,系统研究古代度量衡与现代对应关系,探索估量单位的折算方法,在尊重原方用量、考证历史变迁、结合现代研究及保障处方安全的基础上,参考专家意见及《中华人民共和国药典》的用量规定;明确功能主治,系统梳理方剂源流演变,对其处方组成和功能主治进行研究”。此次研究就以李东垣羌活胜湿汤功能主治衍变与剂量变化的相关性展开探讨。检索发现,关于羌活胜湿汤的现代报道集中在临床观察和病案分析,涉及内科、妇科、骨科、皮肤科等[5-14],而基于古代文献探讨功能主治与剂量相关性的研究相对较少。鉴于目前羌活胜湿汤研究现状,笔者重点检索自东垣以来相关的古今文献,挖掘其功能主治衍变与剂量变化的相关性。从而通过挖掘古今文献资料,梳理历代医家对本方的应用规律,以期为临床应用及复方制剂研发提供依据。

1 资料与方法

1.1 文献数据来源与检索在中医古籍知识库、国医典藏、中国知网、中医智库、读秀数据库等网络平台中以“羌活胜湿汤”“通气防风汤”“通气防风散”“胜湿汤”为关键词或内容含“羌活、独活、藁本、防风、炙甘草、川芎、蔓荆子”进行文献检索,并实地查阅古籍予以补充和佐证。

1.2 文献纳入标准和排除标准

1.2.1 纳入标准①明确记载了羌活胜湿汤的组成、功能主治和剂量等相关内容;②方名不同但组成、功能主治与《内外伤辨惑论》羌活胜湿汤相同或类似。

1.2.2 排除标准①只有功能主治或药物组成;②组成、功能主治与《内外伤辨惑论》羌活胜湿汤完全不同。

1.3 数据规范入选的文献资料以影印版原文为准,多个版本的以较早版本为准,文献内容原则上不做修改和转换。

2 结果

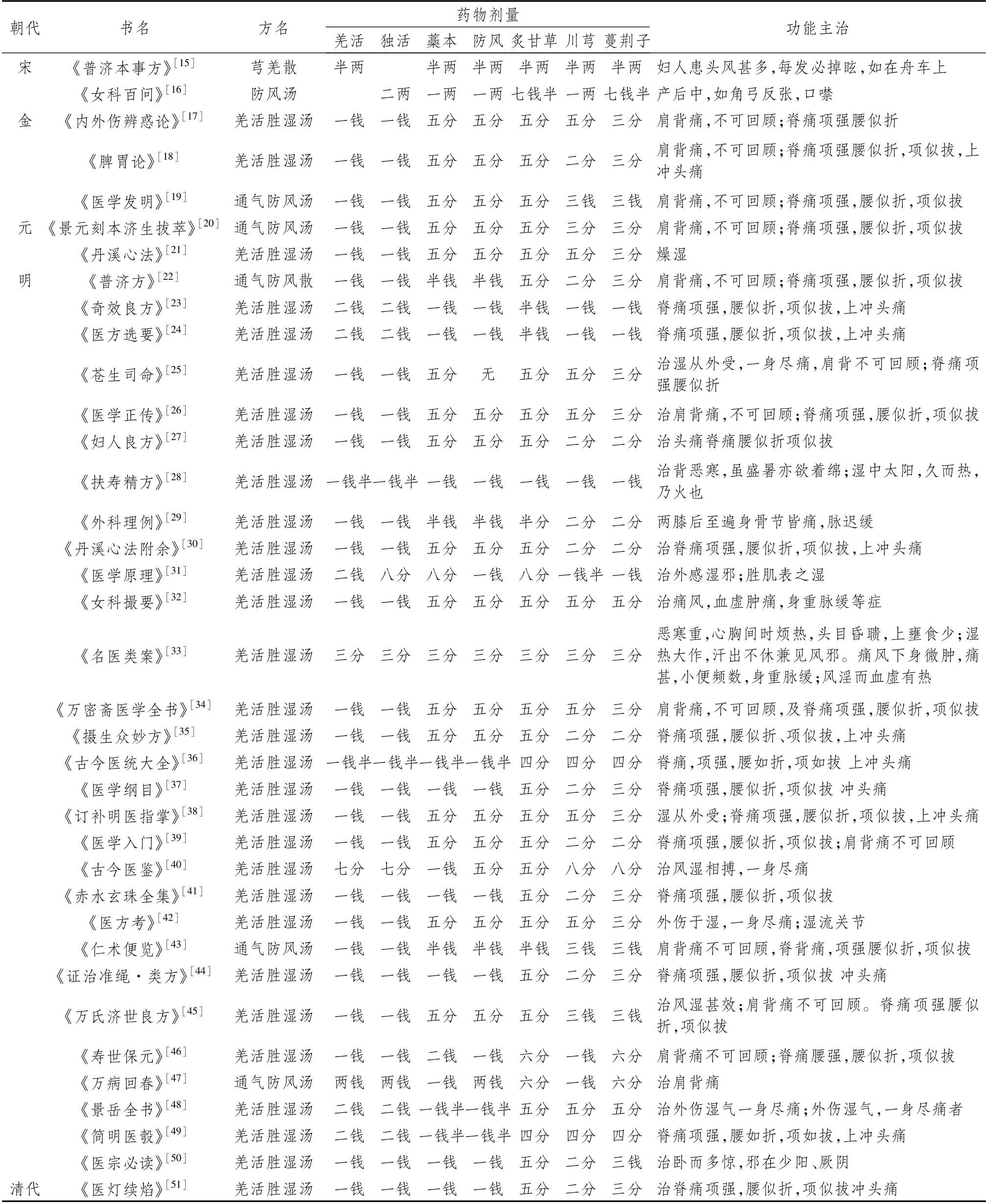

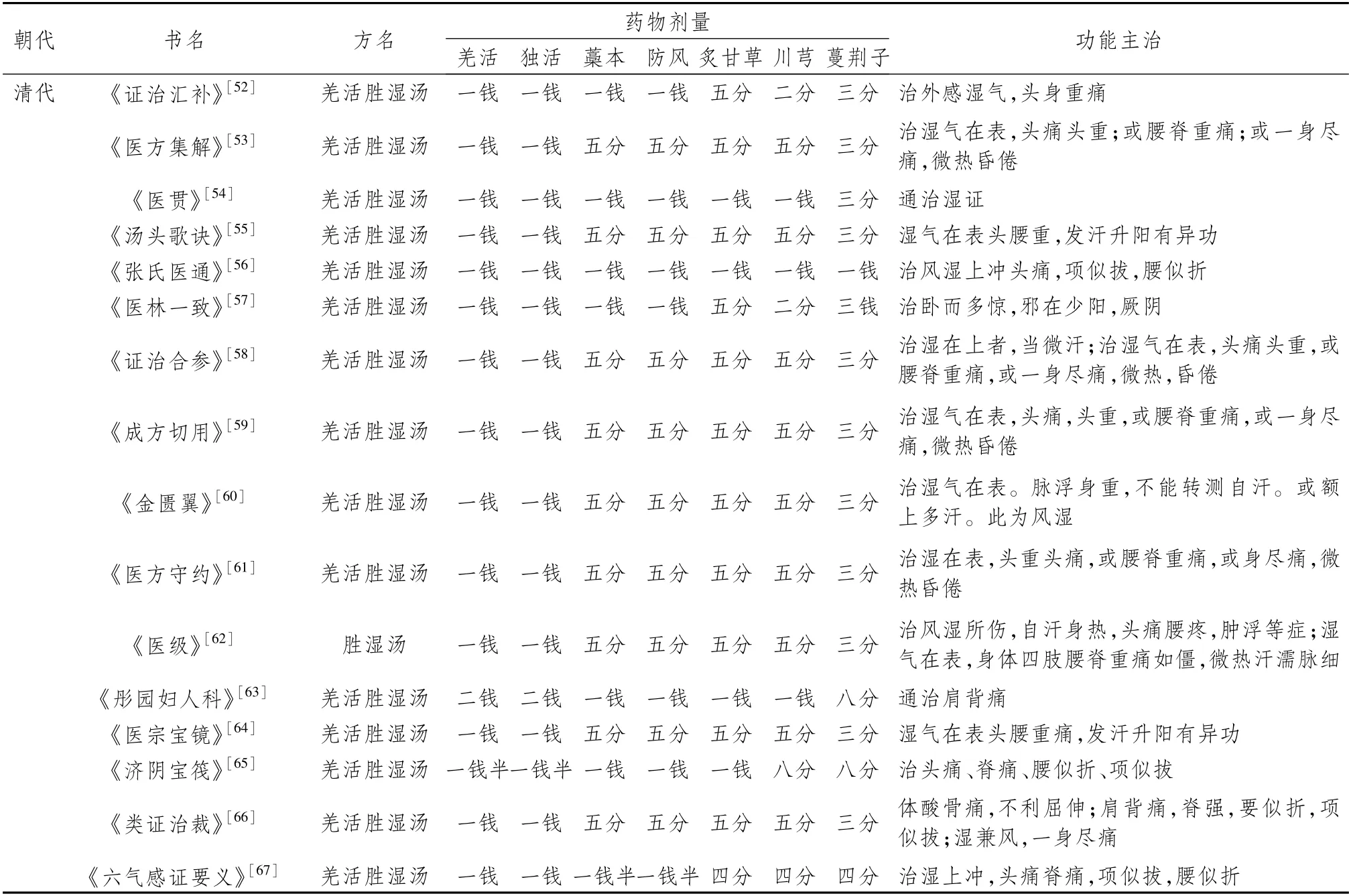

本研究检索了从金代至公元1912年以前相关古籍共102本,相关文献359条,筛选后满足条件的古籍78本,文献109条。发现东垣羌活胜湿汤的创制可能参考了宋代的《普济本事方》芎羌散和《女科百问》防风汤。古籍按朝代分布为金代4部,元代2部,明代37部,清代35部。不同古籍功能主治及剂量参见表1。

2.1 羌活胜湿汤历代功能主治源流分析

2.1.1 羌活胜湿汤溯源东垣羌活胜湿汤的创制可能追溯到宋代《普济本事方》的芎羌散和《女科百问》的防风汤,芎羌散与防风汤的组成基本包含羌活胜湿汤药物组成,虽然主治证候存在差异,但功能都以散风为主。《普济本事方·治妇人诸疾》所载芎羌散主治妇人患头风且伴有血虚[15],每发必掉眩,如在舟车上。盖因血虚,肝有风邪袭至耳。方以羌活、藁本、防风、川芎、甘草、蔓荆子、熟地黄、当归、荆芥穗、旋覆花、半夏曲、细辛、石膏组成。《女科百问·产后汗多而变痓风者》中防风汤主治妇人产后[16],因腠理大开,邪风入侵导致的角弓反张,口噤之急重症;方以独活、藁本、防风、川芎、蔓荆子、甘草、麻黄、桂心、杏仁、葛根、防己、生地黄组成。李东垣师承张元素,深受其“归经学说”影响,《医学启源·卷之下》记载:“羌活,治肢节疼痛,手足太阳经风药也;独活,足少阴肾经引经药,治少阴头痛;防风,疗风通用,泻肺实,散头目中滞气,除上焦风邪之仙药也;藁本,此太阳经风药,治寒气郁结于本经,治头痛脑痛齿痛;川芎,补血,治血虚头痛之圣药;蔓荆子,治太阳头痛、头沉、昏沉、除目暗,散风邪之药也[68]。”以上6味皆为散风之药,配甘缓之炙甘草以缓其燥烈之性。

表1 历代有关羌活胜湿汤功能主治与组成、剂量记载

续表1 历代有关羌活胜湿汤功能主治与组成、剂量记载

2.1.2 金、元时期:祛风胜湿,行气止痛《内外伤辨惑论·四时用药加减法》记载:“肩背痛,不可回顾者,此手太阳气郁而不行,以风药散之。脊痛项强,腰似折,项似拔,此足太阳经不通行,以羌活胜湿汤主之。”“如身重腰沉沉然,经中有寒湿也,加酒洗汉防己五分,轻者附子五分,重者川乌五分[17]。”而《脾胃论·分经随病制方》记载:“食后如身重,腰沉沉然,乃经中有湿热也,更加黄柏一钱,附子半钱,苍术二钱[18]。”湿邪侵犯太阳,可出现向寒湿或湿热转化的趋势。《丹溪心法·中湿》记载:“外湿宜表散,内湿宜淡渗。若燥湿以,羌活胜湿汤[21]。”

2.1.3 明代时期:兼清热化痰,消肿止痛羌活胜湿汤发展至明代时期,其功能主治在金元时期的基础上有所衍变。如明代《古今医鉴·中湿》在该方的基础上加味升麻、苍术、柴胡能祛风胜湿以止痛,治疗:“风湿相搏,一身尽痛[40]。”《苍生司命·湿证》载本方疏散在表之湿邪:“治湿从外受,一身尽痛[25]。”《扶寿精方·痰门》在本方基础上加酒炒黄芩、米泔、苍术,外能胜湿解表,内能清热化痰,用于治疗素有酒湿,兼外感湿邪,郁久化热,湿热痰结等病证[28]。《外科理例》首创用姜汤煎煮本方,增强其发汗解表,祛湿通痹止痛之功,用于治疗:“两膝后至遍身骨节皆痛[29]。”《女科撮要》记载用姜水煎煮,可以养血祛风,消肿止痛,治疗:“痛风,血虚肿痛,身重脉缓[32]。”《名医类案·卷五》加酒黄芩、生黄芩、黄芪等,用于治疗因胃中阴火炽盛,兼感外湿之邪,所致湿热大作汗出不止病证[33]。《医学入门·伤寒用药赋》载本方可以胜湿解表,消肿止痛,用于“风湿肿痛”[39]。《医宗必读》载本方能清热除湿,镇惊安神,治疗:卧而多惊,邪在少阳、厥阴[50]。因湿热致惊的病机在《温热湿热集论》中记载“湿热病属阳明、太阴经者居多……病在二经之表者,多兼少阳三焦;病在二经之里者,每兼厥阴风木。以少阳、厥阴同司相火[69]。”湿热郁滞气机,相火妄动,上扰心神,故云卧而多惊。作为古代第一部方论专著《医方考·湿门第五》对本方进行了方义论述:“经曰风胜湿,故用羌、防、藁、独、芎、蔓诸风药以治之,以风药而治湿,如卑湿之地,风行其上,不终日而湿去矣。又曰无窍不入,惟风为能,故凡关节之病,非风药不可。用甘草者,以风药悍燥,用以调之,此之谓有制之兵也[42]。”

2.1.4 清代:兼发汗解表清代医家提出本方具有发汗之功,其脉象特点为“脉浮”或“脉细”。本方主治风湿在表,服药后应达到“微汗出”使风湿之邪得以尽出。清代对病机认识更加完善,如《医门法律·伤燥门》载:“湿上甚而热,汗之则易,下之则难,故当变其常法而为表散[70]。”《证治合参·卷之四》载“治湿在上者,当微汗[58]。”《成方切用·卷七下》载:“湿气在表,六者辛温升散,又皆解表之药,使湿从汗出,则诸邪散矣[59]。”湿邪在上,郁久化热应当发汗。脉象特点记载如《金匮翼·诸湿统论》载:“治湿气在表,脉浮身重[60]。”《医级·杂病类方》载:“治湿气在表,身体四肢腰脊重痛如僵,微热汗濡脉细[62]。”清代医家在本方的基础上加味,治疗湿邪外感兼有血虚、血瘀、气虚、气滞、痰饮等病证,如清代《彤园妇人科》中用本方加当归、炒芍药治疗孕妇血虚肩背疼痛;气郁疼痛加木香、陈皮、香附;气虚加人参、黄芪、升麻、柴胡;兼有瘀血夜痛不止加姜黄、红花;湿重加苍术、白术;若有痰饮伴有呕吐眩晕加味天麻、法半夏、胆南星等药物[63],极大地丰富了本方的适用病证。

清代医家还对本方进行了大量方义论述,如《医方集解·利湿之剂》记载:“湿气在表,外伤于湿也,湿之为邪,著而不移,著于太阳则头项腰脊痛,著于太阴则肩背痛,著于阴阳之经则一身尽痛,惟著,故痛且重也。湿郁则为热,然乃阴邪,故但微热而昏倦也。羌、独、防、藁、芎、蔓皆风药也,湿气在表,六者辛温升散,又皆解表之药,使湿从汗出,则诸邪散矣[53]。”《张氏医通·卷十三·湿门》曰:“治头项之湿,故用羌、防、芎、藁一派风药,以祛上盛之邪,然热虽上浮,湿本下著,所以复用独活透达少阴之经。其妙用尤在缓取微似之汗,故剂中加用甘草,以缓诸药辛散之性,则湿著之邪,亦得从之缓去,无藉大开汗孔,急驱风邪之法,使肌腠馁弱无力,湿邪因之内缩,但风去而湿不去也[56]。”《六气感证要义》载:“重用羌独藁防又加川芎以升之,蔓荆子以凉之,甘草以和之,而风药乃无过不及之弊。按头痛脊痛项似拔,腰似折,膀胱是动之证。湿气淫胜则克太阳,故阴受湿气从足上行至头。历太阳经即伤太阳之气,亦太阳病也[67]。”

2.1.5 小结东垣羌活胜湿汤创制以来经后世医家反复实践,其功能主治发生衍变。东垣羌活胜湿汤用于治疗手足太阳经脉因湿邪“郁而不行”之肩背不可回顾、脊痛项强、腰似折、上冲头痛等病证。朱丹溪认为,本方还有燥湿之功。至明代,其功能兼清热化痰、消肿止痛、镇静安神,主治病证增加了头目昏聩、风湿肿痛、血虚肿痛、卧而多惊、湿痰结聚等病证。清代,其还兼有发汗解表的功能,主治病证基本沿袭明代,但清代医家明确本方服药后的注意事项,“缓取微似之汗”“湿从汗出,则诸邪散矣”“覆取似汗”。综上,羌活胜湿汤的基本功效为祛风胜湿,发汗解表,行气通痹止痛。主治病证从手足太阳经脉郁而不行之“肩背痛,不可回顾者,脊痛项强,腰似折,项似拔。”衍变至全身关节酸楚疼痛,屈伸不利、血虚肿痛、恶寒头身重痛,微热昏倦、卧而多惊等。

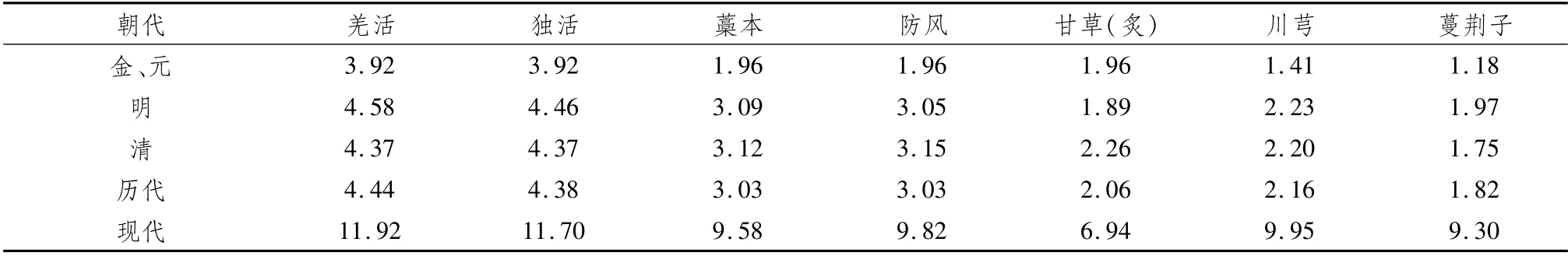

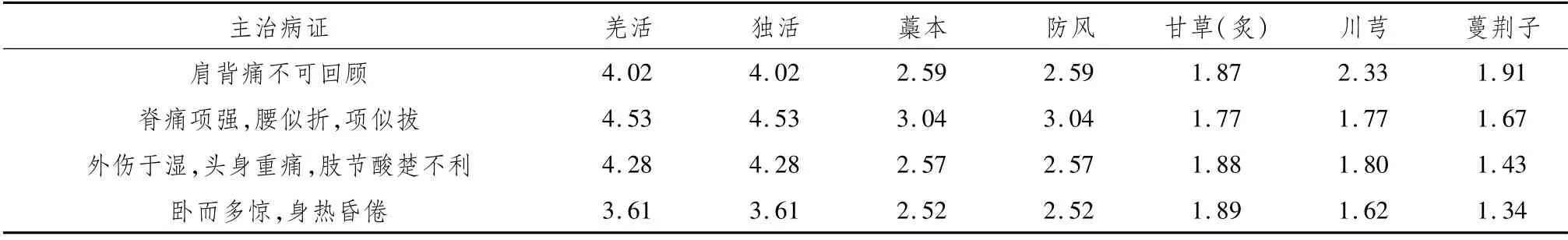

2.2 羌活胜湿汤功能主治衍变与剂量变化之间的关联分析此次研究检索得到古籍文献中具有明确剂量与主治内容古籍78部,《原则》要求“折算剂量为按照古今度量衡进行折算后的药物剂量,以g为单位,保留至小数点后两位[4]。”参考《中国科学技术史·度量衡卷》中古今剂量折算[71],金承宋制,一钱≈4 g;元代一钱≈3.8 g,明代一钱≈3.73 g,清代一钱≈3.73 g,可见金代至清代衡制变化较小,一钱都约等于4 g。刘承珪提出了重新校订权衡器等办法,正式确定10钱为一两,钱以下设分、厘、毫均为十进制[72]。经统计,本方历代平均用量为羌活4.44 g,独活4.38 g,藁本3.03 g,防风3.03 g,炙甘草2.06 g,川芎2.16 g,蔓荆子1.82 g;在金元时期,羌活胜湿汤剂量少于后世,明清时期用量相对接近。历代医家运用本方时,羌活、独活、藁本、防风四味药存在一定的应用规律,羌活∶独活∶藁本∶防风=1∶1∶1∶1时,主治病证主要以脊痛项强、腰似折、项似拔、湿流关节、卧而多惊等。羌活∶独活∶藁本∶防风=2∶2∶1∶1,主治病证主要为肩背痛、头痛、脊痛项强、腰似折、遍身骨节疼痛、微热昏倦、风湿自汗、血虚肿痛等。炙甘草、川芎、蔓荆子配比变化较多,其中炙甘草∶川芎∶蔓荆子=5∶5∶3出现次数最多,其次为1∶1∶1。羌活∶独活∶藁本∶防风∶炙甘草∶川芎∶蔓荆子=10∶10∶5∶5∶5∶5∶3这一比例出现的频率最高达22次,最早见于《内外伤辨惑论》,其他配比出现频率较高的还有10∶10∶10∶10∶5∶2∶3出现8次,4∶4∶2∶2∶1∶2∶2出现5次。分析还发现,古代医家治疗手太阳经肩背痛不可回顾等病证时,羌活、独活、藁本、防风的使用剂量,少于治疗足太阳经脊痛项强腰似折等病证,然川芎、蔓荆子剂量反而增加。用于治疗“外伤于湿”“风湿相搏”“体酸骨痛”等病证时,剂量与治疗手太阳经病证接近。特别在治疗湿郁化热,相火上扰,卧而多惊,身热昏倦等病证时,羌活、独活使用剂量减少更为明显,因二者辛温燥烈,故减少使用剂量,防止湿热郁火更甚。

以“羌活胜湿汤”为主题词检索中国知网近40年期刊文献,发现现代临床报道63篇。经统计,本方现代平均用量为羌活11.92 g,独活11.70 g,藁本9.58 g,防风9.82 g,甘草(炙)6.94 g,川芎9.95 g,蔓荆子9.30 g,常用于治疗骨科、内科、外科、妇科、皮肤科22个病种,如颈椎病、关节炎、肩周炎、腰椎间盘突出、面神经麻痹、偏头痛、头痛、过敏性紫癜等。参考2020年版《中华人民共和国药典一部》[73]饮片用量,羌活3~10 g,独活3~10 g,藁本3~10 g,防风5~10 g,炙甘草2~10 g,川芎3~10 g,蔓荆子5~10 g及历代用量,发现现代应用剂量普遍大于古代剂量及2020年版《中华人民共和国药典一部》推荐用量。因古代医家应用本方多采用“煮散”顿服的方法,现代多为饮片煎煮,一日一剂分两次服用。综合考虑,古代用药剂量和现代用药习惯及2020年版《中华人民共和国药典一部》推荐剂量,笔者建议,羌活胜湿汤的用法用量如下:羌活10 g,独活10 g,藁本5 g,防风5 g,炙甘草5 g,川芎5 g,蔓荆子3 g,水煎服,每日1剂,分温再服,以发微汗为度。不同时期药物平均剂量及不同主治病证的平均剂量见表2、表3。

表2 历代有关羌活胜湿汤的平均剂量 (g)

表3 羌活胜湿汤的平均剂量与主治病证的关系 (g)

3 讨论

东垣之羌活胜湿汤为湿邪痹阻手足太阳经脉等病证而创。本方的创制可以追溯到宋代,同时深受张元素“归经学说”影响。本次考证以古籍文献为主,同时查阅了大量的现代文献。在金元时期东垣初定本方功效为祛风胜湿,行气止痛;朱丹溪则认为本方可以燥湿。发展至明代,还兼清热化痰、消肿止痛、通利关节、镇静安神等功能。清代医家广泛认为,本方具有发汗之功,其脉象为“脉浮”或“脉细”,针对病机在表之风湿邪气,当以发汗解表,以微汗为度,使风湿俱去,同时还在原方基础上加减治疗外伤于湿兼有血虚、血瘀、气虚、气滞、痰饮等病证。羌活胜湿汤的主治从手足太阳经气郁而不行之肩背痛、脊痛项强、腰似折、头疼等,衍变至一身尽痛、微热昏倦、血虚肿痛、遍身骨节皆痛、风湿肿痛、卧而多惊等。现代临床应用涉及颈椎病、关节炎、肩周炎、面神经麻痹、产后身痛、输卵管积水等22个病种。综合考虑,古代用药剂量及《中华人民共和国药典·一部(2020年版)》推荐剂量[73],笔者建议,本方用法用量:羌活10 g,独活10 g,藁本5 g,防风5 g,炙甘草5 g,川芎5 g,蔓荆子3 g。水煎服,每日1剂,分温再服,以发微汗为度。

本研究通过分析羌活胜湿汤的功能主治衍变与剂量变化内在的相关性,对于掌握羌活胜湿汤的历史沿革,梳理剂量与功能主治的内在关联有重要意义,为羌活胜湿汤复方制剂的功能主治及剂量提供非临床性资料。但本研究存在一些不足:①研究发现,古人应用羌活胜湿汤时用药剂量明显少于现代临床剂量,为了兼顾临床疗效和用药安全,有必要对羌活胜湿汤的剂量进行现代研究;②此次研究还发现羌活∶独活∶藁本∶防风∶炙甘草∶川芎∶蔓荆子=10∶10∶5∶5∶5∶5∶3,这一比例出现的频率最高,其他配伍比例出现次数较高的还有10∶10∶10∶10∶5∶2∶3、4∶4∶2∶2∶1∶2∶2等。有必要对上述比例进行现代研究,从临床疗效、有效成分含量等方面对其进行分析,以确定最佳配伍比例。