调控一体化模式下电网调度管理优化研究

杨阳 林泽宏 曾远方

摘要:随着广东电网调控一体化模式的推进,地调业务逐步转变为包含全网信号监视、设备操作、电力指挥等内容。为保障调度指挥安全高效运转,基于调控一体化模式下业务不断增多,流程缺少系统化工具的特点,采用智能电网先进技术及管理优化策略,从组织措施改进、制度建設完善、先进技术应用3个层面探讨适应公司调控一体化发展的高效灵活的调度指挥体系建设,以提高电网调度控制能力和生产运行效率。

关键词:智能告警;智能操作;制度流程;间接许可

0 引言

广东电网推行调控一体化以来,地调调度台的业务在原有电力调度指挥基础上,增加了设备监视、遥控操作等工作,并承接上级调度操作票编制工作,即地调履行“调度运行管理、电网监视、系统操作”职责[1]。新增工作仅依靠现有人力资源及技术条件很难无差错完成,亟需对现有薄弱环节进行分析,寻找解决方案。本文通过分析调度业务现状,结合智能电网先进技术,从组织措施改进、制度建设完善、先进技术应用3个层面探讨电网调度管理体系建设,以期优化调度业务运转流程,减少人员工作量。

1 现状分析

1.1 调控一体化现状

调控一体化建设将监视业务从集控中心分离出来,地调调度台将调度与监视业务相融合,新模式下的业务包括调度、监视、控制、许可现场工作、编写中调操作票等。以2019年为例,全年执行的检修工作达5 492项,执行操作指令票6 684张,编写中调操作票845张,监视信号近360万条,许可线路工作票732张,业务繁多复杂,存在安全风险。

1.2 存在问题

调度工作中存在以下一些问题:

(1)工作隐患大:当前线路工作票由调度台直接对工作票负责人进行许可,调度值班员非设备运维人员,对作业现场情况不熟悉,难以把控现场安全措施情况,存在安全隐患。

(2)业务相交叉:调度台不仅要指挥停送电操作,还要编写操作票,指挥与策划业务相交叉,各项业务容易被中断,存在工作疏忽错漏隐患。

(3)监视信号多:告警信号虽可实现集中监视,但信号监视设置规范性差,重复处理信号多,日均处理异常信号约9 994条,信号的智能统计与分析功能欠缺,依赖于人工。

(4)操作风险高:调度操作采用调度员人工校核操作,手动人工下令至厂站端执行操作,缺乏防误闭锁功能。

2 管理思路

为保证电网调度工作的顺利开展,采用管理与技术手段对调度业务进行组织措施的改进、制度建设的完善以及先进技术的应用,并形成一套高效的调度管理体系,实现业务精益改进,提高生产效率。

2.1 组织措施改进

针对调度台工作隐患大及业务交叉的情况,采用推行日前拟票、线路间接许可、潮汐值班的方式来优化业务管理模式,将策划业务与指挥业务分离,并根据业务量动态调整值班人员。

2.1.1 推行日前拟票

在调度台抽调4人成立行政值,专门负责编写操作票业务,使策划工作风险前移,操作票提前进行审核、预发。当值调度仅负责实时指挥业务,提高停复电速度。针对重大停电,行政值提前编制操作方案,组织输变电人员召开协调会,各单位提前做好准备。

2.1.2 线路间接许可

在输电所抽调4人作为间接许可人,专门负责线路工作票许可,调度确认检修申请单安全措施落实完毕后将检修单许可间接许可人,由间接许可人按照检修单要求对现场工作票进行许可、终结,形成专人负责专项业务。待现场工作票全部终结后,由间接许可人汇报调度,调度即可办结检修单终结。

2.1.3 潮汐值班模式

结合检修单计划停复电时间和值班人员工作饱和度,推出停复电操作预约机制,限制单位时间内操作数量,错峰复电。另外,根据计划操作量的多少,动态调整值班人员数量,使人员与工作量保持一定关联匹配,保障操作安全性。

2.2 制度建设完善

根据日前拟票与线路间接许可的推进情况,修编相应的管理制度,并开展人员培训,完成业务的有序过渡。

2.2.1 修编制度流程

针对日前拟票业务,制订拟票规范,并明确行政值人员职责;针对间接许可业务,修编和发布业务指导书,并完成高压线路工作票间接许可移动APP建设,实现系统支撑。

2.2.2 开展人员培训

制订输电间接许可人受令资格培训大纲及培训计划,并根据计划开展工作许可人、调度检修申请人员的培训管理工作,完成间接许可流程宣贯,提高人员技能水平。

2.2.3 业务有序过渡

在业务转换期,先设置一个月的高压线路工作间接许可过渡期,由调度与输电间接许可人共同进行线路工作票许可,待输电所间接许可人取得受令资格后,再全面实施主网高压线路工作票间接许可,并对结果进行回顾总结。

2.3 先进技术应用

针对监视信号多、操作风险高等问题,应用人工智能技术[2],将智能告警、调度操作机器人应用于调度台监视与操作,改进业务依赖人工完成的情况。

2.3.1 智能告警应用

在地调现有PCS9000监控系统上,对告警信号采用分层分区、综合分析和自动确认的策略,实现信号自动分析,减少人工监视工作量[3]。

(1)分层分区:将监控告警窗口由单窗口改为三窗口,即未确认窗口、未复归窗口、所有信号窗口。其中,未确认窗口显示需要手动确认的告警,未复归窗口显示所有未复归的告警信号,所有信号窗口显示全部告警信号。图1所示为告警窗口分层分区展示。

(2)综合分析:待确认窗口中出现某一指定信号,系统则对该条信号之前10 min内出现的次数进行计算,该信号出现的动作复归次数超过6次时,则自动生成一条综合分析,记录过去10 min内该信号出现的次数,同时自动确认该信号除最后一条以外的其他信号。

(3)自动确认:因电容、直流系统等相关信号发出并快速复归后,运行风险在可接受范围,故设置该类设备信号为系统自动确认。如图2所示,玉泉站#6电容器发出控制回路断线动作信号,又快速返回,则系统自动进行复归确认。

2.3.2 调度操作机器人

在调度现有的一体化系统中开发调度操作机器人[4],实现全网设备智能操作,减少人工操作量。

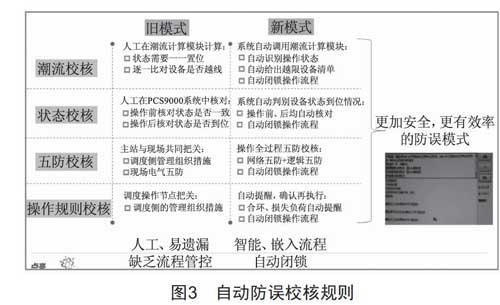

(1)防误规则建设。针对操作中人工判断环节,构建系统化潮流校核、五防校核、状态校核及操作规则校核,实现操作票执行过程逻辑顺序、设备状态等自动校核功能,操作票全过程自动进行条件校验。图3所示为自动防误校核规则。

(2)智能自动操作。通过构建程序操作机器人与网络发令的互联互通,将防误功能与操作流程相融合,实现防误操作智能化。如图4所示,操作过程中,系统自动判断操作条件后,将具备遥控条件的设备直接由调度操作机器人遥控操作;不具备遥控条件的设备,采用调度操作机器人自动发令至现场操作。

3 实施效果

3.1 多措并举,降低业务运转风险

通过推进日前拟票、线路间接许可方案,消除业务交叉带来的工作风险。通过优化制度流程,执行弹性值班制度,调控人员工作饱和度风险率由75%降低至20%。

3.2 智能告警優化,降低监视压力

应用智能告警,减少人工确认信号量,消除冗余干扰信号,实现自动分析。每天信号数量由原来的9 994条减少到1 325条,每条异常告警处置时间由15 min降低至1 min。

3.3 程序操作执行,提高操作效率

调度机器人操作模式取代传统人工模式,平均线路停送电操作耗时由原来的115 min降低至60 min。该机器人系统适用性强、覆盖范围广,完成了调度操作从“人工操作”到“机器自动执行”的转变。

4 结语

本文针对调控一体化模式下业务交叉、工具落后的现状,从组织措施改进、制度建设完善、先进技术应用3个层面入手,构建调度管理体系。通过采用策划与指挥分离的原则,推行日前拟票、间接许可、潮汐值班,实现业务有序分开,减轻调度实时业务压力;针对管理模式变化,完善规章制度,开展技能培训,提高人员素质;利用智能技术优化告警信号,应用操作机器人提高操作安全性及效率。该管理体系为解决调控一体化建设中的突出问题提供了解决方法,对调控一体化模式的管理优化具有重要意义。

[参考文献]

[1] 楼华辉.浙江电网调控一体化运行管理模式研究[D].北京:华北电力大学,2014.

[2] 许宁.试析人工智能技术在电气自动化控制的应用[J].数字技术与应用,2019,37(11):76.

[3] 肖艳炜.基于大电网的智能调度控制系统智能告警设计研究[J].自动化与仪器仪表,2019(2):29-32.

[4] 史思红.调控一体智能防误操作系统的设计与实现[D].成都:电子科技大学,2019.