土壤增温对冬小麦生长特性、产量及耗水量的影响

李白玉,陈金平,刘安能,武鹏举,王和洲

(1.青岛工学院,山东青岛 266300;2.中国农业科学院农田灌溉研究所,河南新乡 453002;3.河南商丘农田生态系统国家野外科学观测研究站,河南商丘 476000)

0 引言

【研究意义】温室气体排放量增加导致了全球气温升高,并将持续影响全球农业生态系统[1-2]。全球小麦总播种面积超过2 亿hm2,对粮食安全方面发挥着重要作用,根据预测,到2050年全球小麦需求量将以每年1.7%的速度增长,而小麦产量因受全球气候变暖的影响每年只能增长1.1%左右[3]。因此,全球气候变暖对粮食安全的影响是一个客观存在的事实。

【研究进展】IPCC 预测到21世纪末全球平均气温将增加1.5~2.0 ℃,最高可达4 ℃,这必然会影响土壤温度的时空分布,其中0~30 cm 的土壤温度将有明显升高趋势[4-5]。土壤的增温效应不仅会影响作物根系层微生物群落及土壤酶活性[6],而且会提高土壤电导率[5],造成土壤水分的再分布[7-8],这些环境的变化势必引起作物生长发育及产量的偏转,即营养生长时间将会大于生殖生长时间,从而影响产量和品质[9]。陈望远等[10]发现土壤增温会影响作物根系生长发育,土壤增温后,生育初期抑制根系生长,生育中期对根系生长无影响,生育后期又会促进根系生长;高壮壮等[11]研究发现土壤增温会促进土壤水分向地表输送,从而增大蒸发量和耗水量;裴瑞娜等[12]认为采用地膜覆盖可提高冬小麦苗期至拔节期的土壤温度,有利于增加成穗数、穗粒数和千粒质量;常磊等[13]发现秸秆覆盖提高了冬小麦根系层的温度、改变了土壤环境,该效应直接影响后期产量的形成;李苇等[14]研究发现,土壤增温会明显提高玉米叶绿素量、碳水化合物和蛋白质量,从而提高玉米的百粒质量、穗粒数和穗粒质量。可见,土壤增温对作物生理生态、土壤微环境及气体排放等造成了一定影响。【切入点】冬小麦作为黄淮海地区主要粮食作物,在保障国家粮食安全中占有举足轻重的地位,近年来受全球气候变暖影响,导致暖冬时间增多和土壤耕作层温度上升[15],影响了冬小麦播种时间和生育期,以及冬小麦的生长发育和产量[3]。现有研究多集中在土壤增温对林木[6,10]和草甸[16]等方面,有关不同增温梯度对冬小麦生长发育、根系分布、产量及耗水量的影响研究却鲜有报道。【拟解决的关键问题】设置4 组不同土壤增温梯度,分析不同增温梯度对冬小麦根系分布、生长发育与时长、产量构成、耗水量和水分利用效率的影响,旨在为黄淮海地区冬小麦的栽培和耕作管理提供技术参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

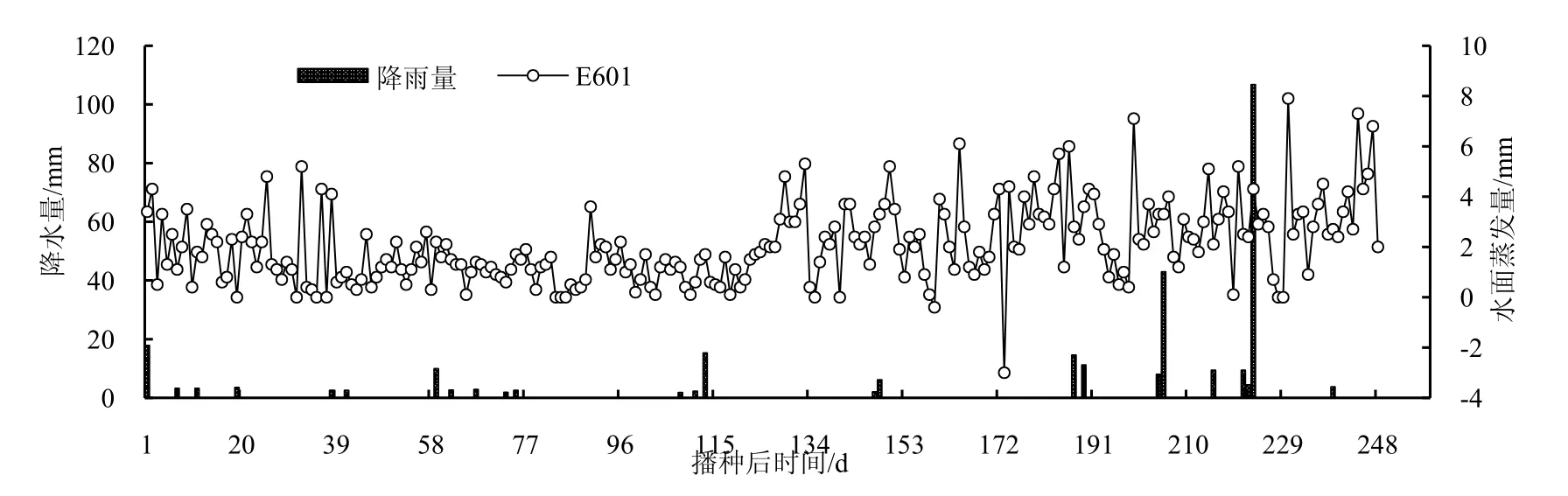

试验于2012年10月—2013年6月在中国农业科学院农田灌溉研究所商丘试验基地开展,该基地位于商丘市中部(E 115°1′,N 33°8′),海拔50.2 m,年均降水量708 mm,年均蒸发量1915 mm,多年平均温度13.9 ℃,日照时间为2 230~2 509 h,无霜期206 d。属暖温带大陆性气候,春季干旱多风,夏季炎热多雨,秋季凉爽少雨,冬季寒冷干燥是该区域的典型特征。主要为黄河冲积平原区,试验区0~100 cm 土壤为壤土,平均体积质量为1.34 g/cm3,田间质量持水率为23.8%。播种前土壤有效氮、磷和钾量分别为72.0、17.8 和100.0 mg/kg,土壤有机质量为10.3 g/kg。试验期间的水面蒸发量和降水量见图1。

图1 冬小麦生育期内降水量和蒸发量Fig.1 Rainfall and evaporation during winter wheat growth

1.2 试验设计

供试小麦品种为“郑麦26”,于2012年10月11日播种,采用条播种植方式,小麦播种行距22 cm,7行播种机(河北喜洋洋农业机械有限公司生产)播种,每畦播种14 行小麦,播种量为188.4 kg/hm2。播种前对小区0~30 cm 土壤翻耕,同时施入底肥磷酸二铵(N、P2O5、K2O 质量比为18∶46∶0)420 kg/hm2、氯化钾(K2O≥60%)150 kg/hm2和尿素(N≥46%)265 kg/hm2。采用畦灌方式进行灌水,当根系层(播种—返青为40 cm、拔节—抽穗为60 cm、抽穗期以后为80 cm)平均土壤含水率降至田间持水率的65%~70%时灌水50 mm,全生育期灌水4 次,灌溉定额为200 mm。

为研究不同增温梯度对冬小麦生长发育的影响,在距地表以下120 cm 位置埋设1 根供热管,供热管道直径40 cm,外包隔热层5 cm,供热管道恒温供热,温度为50 ℃。根据试验观测,在供热管道截面地上水平方向距离0、0.5、1.0 m 和1.5 m 位置,0~10 cm土层增温分别为8、6、4℃和2℃,因此将以上位置所代表的条带设置为T8、T6、T4 处理和T2 处理,并设置无增温对照(CK)。土壤增温主要集中在冬小麦的分蘖期至返青期(2012年11月15日—2013年3月15日),为尽量消除外界因素的干扰,每个小区以条带计算,长度为6.0 m,每个小区设置3 次重复。

1.3 观测项目与方法

1.3.1 土壤温度和空气温度

采用曲管温度计测量不同处理地表以下5 cm 和10 cm 处的土壤温度,在土壤增温期间,每日观测时间为08:00、14:00 和18:00,为探明土壤温度的日变化,选取典型天气(如晴天和阴天)每隔2h 观测土壤温度的日变化规律,观测时间从08:00—20:00,冬小麦越冬至返青期共观测6 次日变化过程。

采用HOBO 温湿度传感器测量冬小麦冠层上方的空气温度,从冬小麦出苗后开始,将HOBO 传感器放置于冬小麦冠层上方2 m 位置,每隔30 min 测量一次温度数据。

1.3.2 土壤含水率

在冬小麦整个生长期间进行土壤水分的测量,播种开始,采用取土烘干法每隔7~10 d 对0~100 cm 的土壤含水率进行测定(在每次灌水前后加测),测量间隔深度为20 cm,每个处理3 次重复。

1.3.3 冬小麦生长特性

在冬小麦生育期内,对每个处理固定30 株长势一致的冬小麦,记录30 株的发育时间以及生育阶段推进状况。每隔7d 采用直尺测量各处理冬小麦的株高和叶面积,株高在田间进行测量,测量高度为土壤表面至作物自然状态下的冠层顶部。叶面积通过测量叶片的长和宽获得,叶面积=长×宽×0.85,叶面积指数(LAI)为实测1.0 m 群体叶面积与土壤表面积的比值。

1.3.4 根系的生长

分别于分蘖期(11月20日)、越冬初期(12月12日)、越冬末期(1月29日)和返青期(2月14日),采用根钻取根法在行上和行间测量冬小麦的根系生长状况。采用分层取样法,每10 cm 为1 层,直至根系下扎深度。将取出的根系用流动的清水冲洗干净后,采用扫描仪获取根系图像,并采用WinRHIZO根系分析系统获得根长密度参数。

1.3.5 产量及构成因素

产量构成包括成穗数、穗粒数、千粒质量、籽粒干物质和植株生物量。冬小麦成熟后,每个处理选择4 个条带进行测量,各小区单独收获,脱粒、晒干并计产,每个处理的冬小麦产量均以3 个重复的平均值作为实际产量。每个处理筛选3 个1000 粒小麦籽粒测量千粒质量,以3 个重复的平均值作为实际籽粒干物质。生物量的测量步骤如下:在冬小麦各生育阶段,每个处理选择1.0 m 条带,从土壤表面剪断,称质量后放入105 ℃烘箱杀青30 min 后,温度调至75 ℃烘干至恒质量得到冬小麦的生物产量,每个处理3 次重复。此外,在冬小麦扬花后,每隔5 d 测定1 次不同增温处理的籽粒灌浆速率,每个小区取20 个麦穗,用剪刀从麦穗下端麦秆处剪断,确保麦穗完整,采用天平称取小麦鲜质量后,放置烘箱中于75 ℃条件下烘干至恒质量,并进行称质量,每个处理3 次重复。

1.3.6 耗水量和水分利用效率

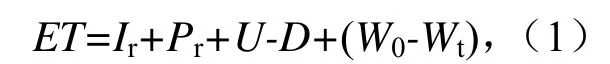

耗水量(ET)采用水量平衡法计算,计算式为:

式中:ET为耗水量(mm);Ir为灌水量(mm);Pr为降雨量(mm);U为地下水补给量(mm);D为深层渗漏量(mm);W0、Wt分别为时段初和时段末0~100 cm 土层内的储水量(mm)。由于试验地的地下水位较深(在5.0 m 以下),作物无法吸收利用,所以可以忽略地下水补给量,即U=0;因为所有处理单次灌水定额较小,深层渗漏量较小,可忽略不计[17]。

水分利用效率(WUE)计算式为[17]:

式中:WUE为水分利用效率(kg/m3);Y为冬小麦的产量(kg/hm2);ET为耗水量(m3/hm2)。

1.3.7 数据分析与处理

数据统计分析采用DPS(v13.0)统计软件,图表采用Excel 进行绘制。

2 结果与分析

2.1 土壤增温对土壤和空气温度的影响

选择晴天(12月7日、15日、29日、1月2日、19日和23日),分析距供热管道水平距离不同位置处5~10 cm 的土壤温度变化(图2)。可以看出,距离供热管道越近,土壤的增温幅度越大,即T8 处理>T6 处理>T4 处理>T2 处理,T8—T2 处理的日平均地温分别较CK 高8.2、6.1、4.1、2.2 ℃。从日变化过程来看,08:00 和18:00 的增温幅度最高,而14:00的增温幅度最低,平均相差17.7%,这可能是由于中午气温较高导致地面温度升高,使得各处理增温差异不显著。

图2 不同土壤增温下0~10 cm平均土壤温度和空气温度日变化Fig.2 Diurnal variations of average soil temperature between 0 and 10 cm and canopy temperature under different soil warming treatments

2.2 土壤增温对冬小麦根系生长的影响

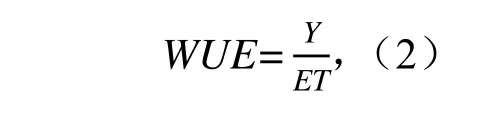

图3 为不同增温处理根长密度比例在分蘖期、越冬初期、越冬末期和返青期的变化规律。冬小麦根系在分蘖期主要集中在耕作层(0~40 cm),各处理平均根系量占总根量的90%以上,增温≥6 ℃的冬小麦根系可下扎到60 cm 处,增温≥8 ℃减少了冬小麦根系在10~30 cm 的累积。进入越冬初期,冬小麦根系向下生长状况与分蘖期相差不大,但10~30 cm 的根系量有所增加,说明冬小麦从分蘖期到越冬期根系主要在上层累积。从越冬末期开始,增温≤6 ℃各处理在10~30 cm 的根系量超过30%,增温≥8 ℃抑制了根系的生长;从根系的下扎深度来看,增温≥2 ℃的根系基本能够下扎到70 cm 深度,最大根长密度向下移动了10 cm左右,其中T8 处理的最大根长密度向下伸展了13 cm,说明冬小麦在越冬期根系生长较快,且增温后有利于根系的下扎。返青期,增温2℃处理的根系在30 cm处根系量最大,超过35%,增温≥6℃处理的根系下扎深度达到100 cm,而其他处理仅下扎到70 cm 左右(除CK 外),说明随着冬小麦生殖生长的推进,根系在不同土壤层的分布比例发生了较大变化,上层土壤根系量逐渐减少,而下层土壤根系量增多。

图3 不同土壤增温下冬小麦根系分布Fig.3 Distribution of root under different soil warming treatments

2.3 土壤增温对冬小麦生长发育及产量构成的影响

2.3.1 增温对冬小麦生长发育的影响

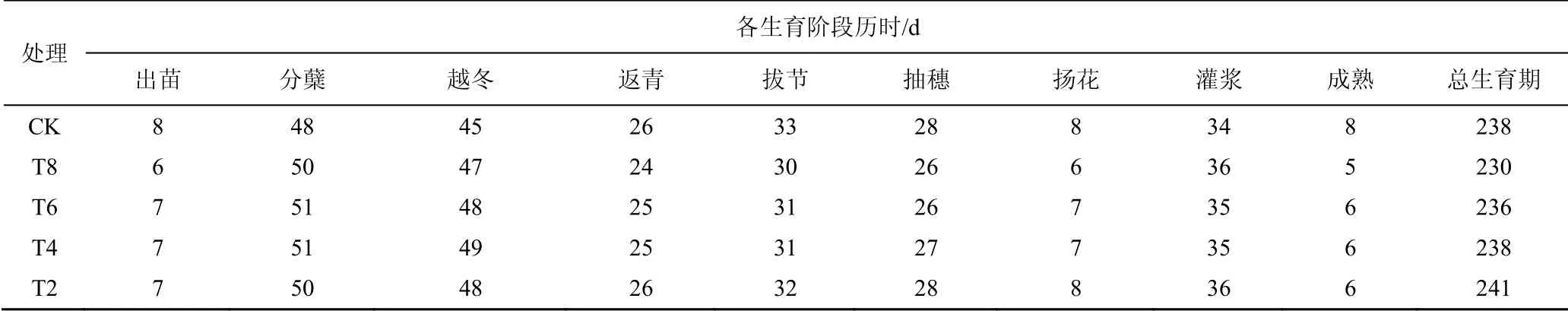

表1 为不同增温处理下冬小麦生长发育历时,可以看出,高增温带(≥2 ℃处理)的冬小麦在返青期、拔节期和抽穗期的历时有所缩短,较T2 处理和CK缩减2~3 d。从增温对冬小麦整个生育期的历时来看,增温8 ℃历时最短,为230 d,较CK 缩减了8d,增温2 ℃历时最长,为241 d,较CK 增加了3d,增加的这部分时间主要消耗在灌浆阶段,这种现象有利于产量形成。

表1 土壤不同增温条件下冬小麦生育时期Table 1 Development duration of winter wheat under different soil warming treatments

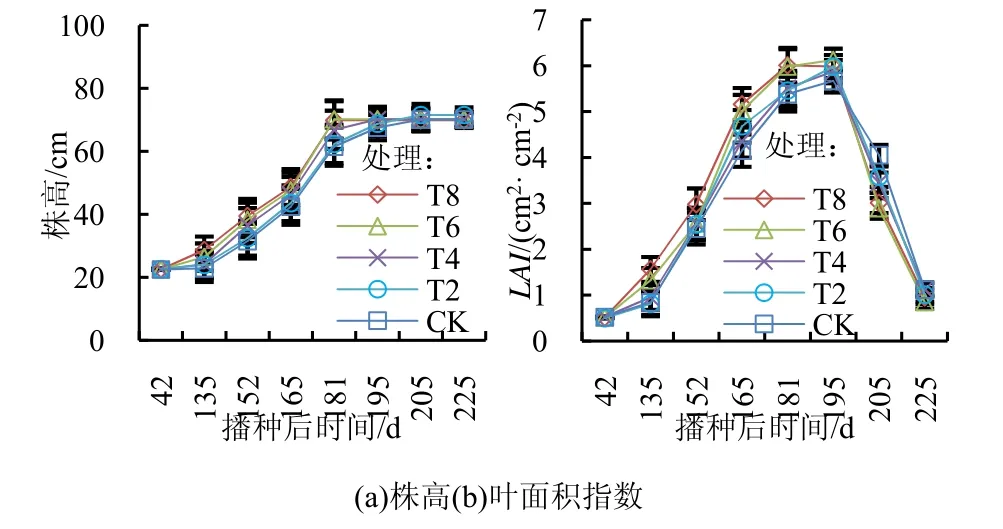

图4 为不同增温处理下冬小麦株高和叶面积指数(LAI)的变化,在播种135 d 内株高和LAI增长较慢,从播种140 d 开始快速增长,播种192 d 后,株高基本保持不变,而LAI却表现出大幅度下降趋势。具体来看,与CK 相比,增温幅度越大,冬小麦的株高在返青期增长越快,增长速率表现为T8 处理>T6处理>T4 处理>T2 处理,各处理返青期的最大株高介于58~62 cm 之间。进入灌浆期以后(播种192 d 后),增温幅度较大的处理表现出早衰现象。从LAI的变化来看,从播种后140 d 开始到192 d,冬小麦的LAI从1.1cm2/cm2增长到5.9 cm2/cm2,平均增幅达到80%以上,其中增温幅度越大,LAI的增长幅度也就越大,后期早衰就越提前。可见,由于越冬期受到土壤增温的影响,高增温带的株高和LAI明显高于低增温带处理,且增温幅度越大,早衰现象就越提前。

图4 冬小麦株高和叶面积指数Fig.4 Height and leaf area index of winter wheat

2.3.2 增温对冬小麦产量构成的影响

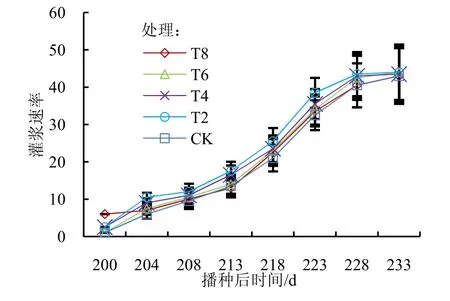

图5 为冬小麦灌浆速率。常温处理下冬小麦籽粒灌浆速率呈平稳增加态势,而增温处理均表现为“快-慢-快”的增速趋势,表明增温有利于提升籽粒灌浆初期的灌浆速率,即有利于营养生长时期积累的干物质向穗部转移和生殖生长期光合产物的积累。籽粒灌浆速率与增温幅度的大小相反,土壤增温幅度大并不会导致籽粒灌浆速率的增加,如播种后225 d 时,土壤增温2℃的灌浆速率较CK 高17.1%,较T4、T6处理和T8 处理提高5.6%、7.2%和8.8 %。本研究发现,增温幅度在2 ℃左右时,有利于冬小麦籽粒灌浆,且从播种后215 d 开始该处理的籽粒灌浆速率有明显提升。

图5 冬小麦灌浆速率Fig.5 Grouting rate ofwinter wheat

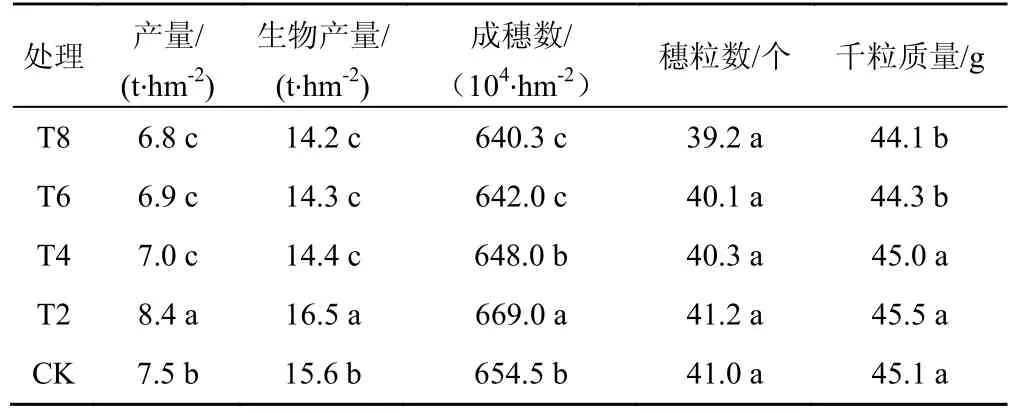

表2 为收获后不同增温处理冬小麦的产量构成指标(表中不同小写字母表示不同处理间存在显著差异)。冬小麦的生物产量受土壤增温的影响,最高值为T2 处理,显著高于其他处理(P<0.05),较CK 高5.5%。T2 处理的成穗数最高,达到669×104hm2,显著高于CK(P<0.05),而T4 处理略低于CK,但二者无显著性差异(P>0.05),增温≥6 ℃处理的成穗数显著低于CK(P<0.05),分别较CK 低2.2%和1.9%。土壤增温会轻微降低冬小麦的穗粒数,但增温≥2 ℃各处理之间无显著性差异(P>0.05),而土壤增温2~4 ℃的千粒质量却显著高于≥6 ℃处理,平均高出2.2%。增温2 ℃有利于产量形成,T2 处理的产量达到8.4 t/hm2,较CK 显著高10.7%(P<0.05),而增温≥4 ℃处理却显著低于CK(P<0.05),T2、T4 处理和T8处理分别较CK 降低9.6%、8.4%和6.1%,这是因为增温幅度较高会导致冬小麦早衰提前,进而抑制籽粒灌浆,导致产量下降。可见,土壤增温≥4 ℃会降低产量,而增温2 ℃则有利于产量形成。

表2 不同土壤增温下冬小麦的产量构成Table 2 Yield composition of winter wheat under different soil warming treatments

2.4 土壤增温对冬小麦耗水量和水分利用效率的影响

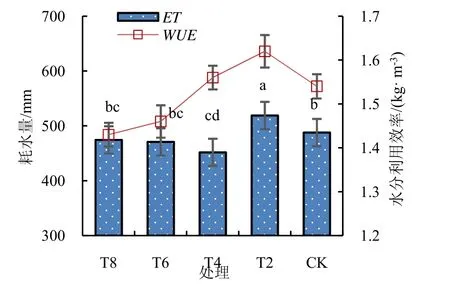

图6 为土壤不同增温处理下冬小麦的耗水量和水分利用效率(WUE)变化。

由图6 可知,冬小麦全生育期的耗水量介于451.7~518.8 mm,其中土壤增温2 ℃的耗水量最大,较CK 显著高6.0%(P<0.05),这是由于土壤适度增温后有利于根系层土壤微生物的分解、根系的下扎和产量形成,这些与水分消耗密切相关;土壤增温≥4 ℃可降低耗水量,T4、T6 处理和T8 处理分别较CK 的耗水量低2.7%、3.5%和7.4%。土壤不同增温幅度对WUE的影响不同,土壤增温2 ℃的WUE最大,为1.62 kg/m3,较CK 高4.9%,土壤增温4 ℃与CK 无明显差异,而土壤增温≥6 ℃则会降低冬小麦的WUE,其中T6 处理和T8 处理的WUE分别较CK 低5.2%和7.1%。可见,土壤增温2 ℃虽然耗水量增多,但有利于提高冬小麦的WUE。

图6 冬小麦的耗水量(ET)和水分利用效率(WUE)Fig.6 Water consumption and water use efficiency

3 讨论

现有研究和模型指出气候变暖引起的土壤增温效应会明显缩短作物生育期时长[3],本研究通过设置不同增温处理试验发现,土壤增温显著缩短了冬小麦从播种到返青期的时长,并影响了拔节期以后的生育时长,土壤增温幅度越大,冬小麦的早熟现象也就越提前。高丽莉等[18]研究同样发现土壤增温会缩短冬小麦拔节期以后的生育时长,并使早熟现象提前;代新俊等[19]认为冬小麦在开花期进行增温会延长开花期时长,并能够提高籽粒中的蛋白质量,对增产有利。土壤增温还会影响作物的生长发育,本研究发现,增温幅度越大,冬小麦的株高和LAI增加也就越快,尤其在越冬期进行增温处理更有利于冬小麦的分蘖。高丽莉等[18]认为,增温会降低冬小麦的抗低温能力,导致增温结束后的抗逆性减弱,从而抑制冬小麦的生长发育。土壤增温后不仅会影响植株或叶片中的酶活性,而且适宜增温有利于叶片碳水化合物的累积,从而促进植株的生长发育[19],Li 等[3]认为,增温可以增加冬小麦叶片的叶绿素量、净光合速率和气孔导度,从而促进冬小麦株高和LAI的增加;高丽莉等[18]同样认为与无增温处理小麦相比,增温处理的株高、茎粗、LAI和比叶质量均显著提高。土壤增温对作物生长发育及生育时长的影响还体现在玉米[14]、林木[4,10]和草甸[16]等类型的作物上。

土壤增温有利于根系的下扎,增温幅度越高,下扎深度也就越深,返青期土壤增温≥6℃可使根系下扎到1m。土壤增温幅度过高会降低0~40 cm的根系比例,本研究发现在冬小麦的返青期,土壤增温≥6℃的根长密度较增温2℃下降25%以上,这可能是由于土壤增温使得土壤水分消耗较快,土壤含水率降低,导致根系向下生长并降低耕作层根系量。此外,土壤增温还会导致土壤呼吸和酶活性的增加,同样会导致根系向下生长[18]。陈望远等[10]也得出类似结论。

土壤增温2 ℃可显著提高冬小麦籽粒的灌浆速率,产量可达到8.4 t/hm2,较CK 高10.7%,达到显著水平。物质和能量代谢是冬小麦生长发育及产量形成的基础,二者均受到温度的影响,适度增温使得叶绿素快速合成,光合作用能力提升,这些均有利于物质和能量的转化,最终使得产量提高[21-22]。本研究发现,与CK 相比,土壤增温2 ℃可使小麦的成穗数增加,增温≤4 ℃时千粒质量明显高于增温≥6℃处理,在土壤增温2 ℃条件下,冬小麦的产量达到最高,这与大多数的研究结果相近[3-4,14-15,18]。不仅如此,增温有利于冬小麦机体构建物质的能力提升,从而增加了营养干物质的累积[18]。土壤增温2 ℃还可以提高土壤中水分的有效性,使得耗水量增加,并提高WUE[3],而土壤增温≥4 ℃,会降低耗水量和WUE[17]。

4 结论

1)土壤增温有助于冬小麦根系向下生长,随着增温幅度的增加,0~40 cm 土层的根长密度有所下降。

2)返青期以后,株高和LAI的增长速率随着土壤增温幅度的增大而增大,但LAI在后期提前出现了下降拐点,说明增温会导致冬小麦早衰。

3)从产量构成、ET和WUE来看,土壤增温2 ℃的灌浆速率、生物产量、成穗数、穗粒数、千粒质量和产量均高于其他处理,土壤增温≥4 ℃则会降低以上指标。ET和WUE的最高值同样出现在增温2 ℃处理上,且显著高于其他处理。