基于“三线融合”的科学史“浸润式”教学实践*

——以“大气的压强”课堂教学为例

祝 钱

(浙江大学教育学院 浙江 杭州 310058)

陈安妮

(杭州市丁荷中学 浙江 杭州 310021)

科学史是科学家在对自然客体认识和改造的过程中所形成的对自然本质认识的智慧沉淀.在初中物理课堂中通过科学史的教学可以教会学生全面认识科学发展的过程;可以教育学生树立正确的物质观和方法论;可以激发和唤起学生的历史使命感和献身科学的责任感[1].那么如何在初中物理课堂中有效组织和开展科学史教学呢?本文将从科学史教学模式和价值简述、“三线融合”教学模式介绍、传统“大气压”教学述评、“三线融合”教学的课堂实践及对科学史教学的几点认识等几个方面展开论述.

1 关于科学史教学模式和价值的简述

1.1 科学史教学的3种模式

目前科学史在初中物理课堂教学中的应用,由浅入深主要呈现出3种不同层次的表现形式.

(1)附加点缀式.此模式仅仅起了在传统物理课堂知识教学的基础上向外拓展知识的作用,科学史的教学仅仅作为课后阅读材料出现.科学史是孤立的、静止的,是完全游离于学科教学之外的存在.

(2)部分整合式.此模式是教师选择部分和教学内容高度相关,且易于学生理解、接受的物理学史实材料,穿插入课堂教学的部分片段之中,让学生在科学史的教育中实现对于知识的掌握和部分物理能力素养的提高.这种模式使得科学史与课堂教学表出现一定的融合性与整体性,但还是缺乏对于物理知识形成的全局性、连续性、浸润式的教学设计.

(3)全程浸润式.此模式是重整知识脉络,将教学知识与人类对于该系列知识的认知历史高度融合,让学生跟着历史上的科学家一起进行探索和思考[2],显然该模式表现出了与学生的知识认知、思维形成、素养提升、情感培养全过程高度的融合与统一,因此教师应该在物理教学中力求采用全程浸润式的科学史教学模式来展开教学.

1.2 科学史教学的3层价值取向

如何在物理课堂上成功开展“全程浸润式”科学史教学呢?笔者认为首先要理清科学史的内在价值.以科学史的价值取向为实践基础,以此来开展对科学史教学的整体架构设计.正如文献[2]综合前人的研究成果所提炼出的结论所述,科学史的内在价值主要包括认知价值、方法论价值和精神价值.

认知价值主要是指科学家在自然科学研究的过程中所发现和创立的知识体系,对于学生而言主要是在其学习过程中对于该体系的同化和迁移的过程.由于科学史包含了前人科学家探究未知世界的思维路径,所以科学史的方法论价值主要体现在科学家在追求科学知识的过程中所表现出来的科学思维和探究方法,正是这些最朴素的科学思维和探究方法在教学过程中给予了学生最直接和生动的启迪.科学精神包含多个方面,但是其中对于未知世界的好奇心、求知欲以及科学探索中严谨、一丝不苟的科学态度及观念应该是科学精神的主要方面.科学史上的科学家作为每个时代科学精神的具体代表,他们探索科学未知的事迹便是学生很好的学习素材.因此通过科学史的教育,不但可以凸显科学家的榜样力量,也有助于学生形成科学观念、淬炼科学精神、涵养人文素养.

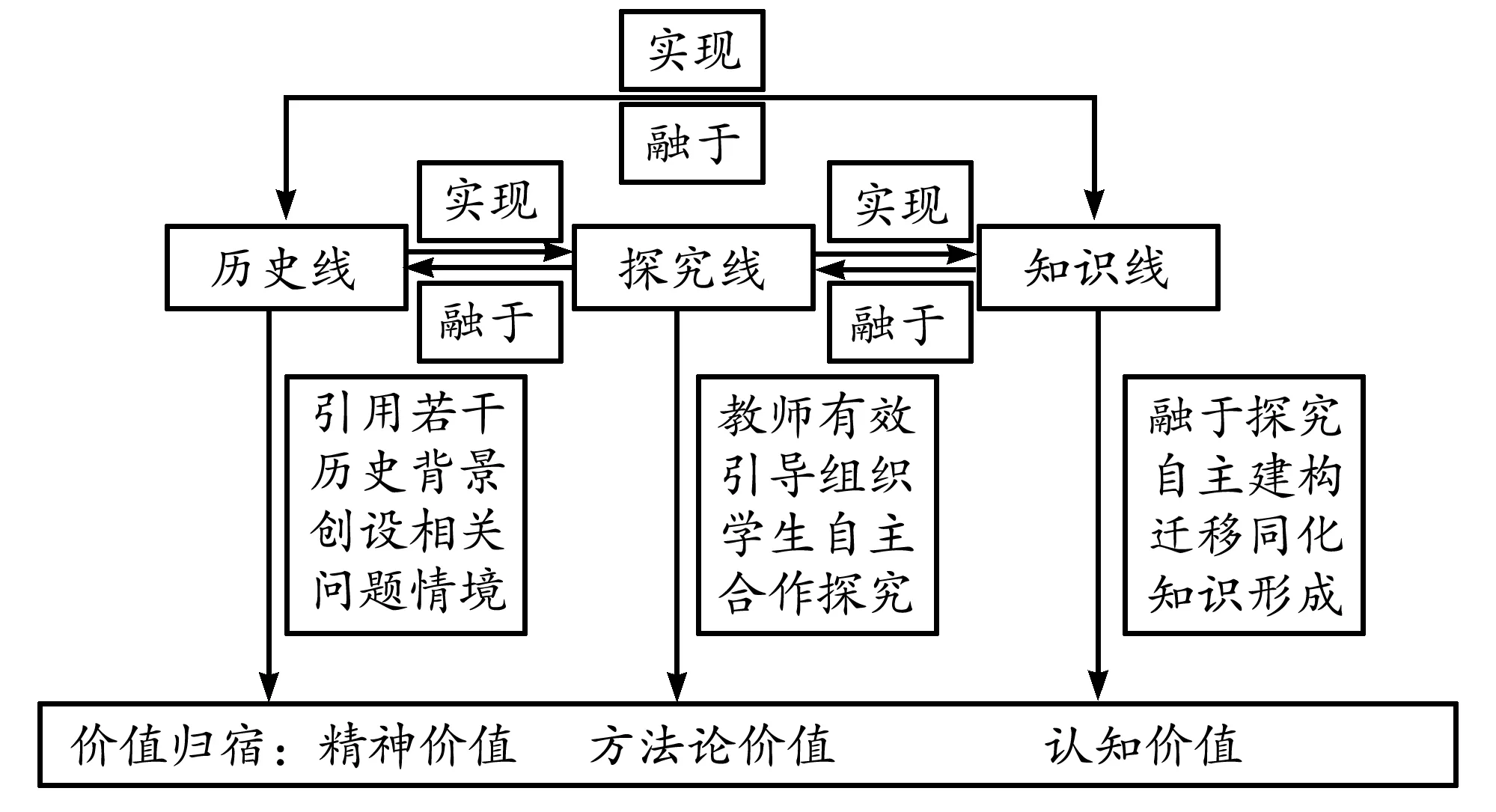

2 “三线融合”的科学史“浸润式”教学模式概述

以科学史的认知、方法论及精神功能为教育教学的价值原点,在具体的课堂教学中引申出3条教学主脉络.分别是以认知的有效实现为主线的知识线,以方法论的有效达成为目的的探究线,以人文科学精神有效养成为价值归宿的历史线.整个教学过程打破固有教学组织序列,重整知识结构与体系,以期符合学生的心理发展与认知规律.其中的历史线以若干的科学史片段为素材,创设与学生现有的认知水平高度融合的问题情境,将知识线和探究线教学融于真实的科学史背景之中,教师有效引导学生展开对科学史背景下相关问题的讨论,并组织学生像历史上的科学家一样思考问题,进而在全程浸润式的学习之中实现“知识技能成线、能力方法成面、素养观念成体”的教学目标.总之三线之中,历史线是开展另外两线教学的基础和载体,知识线和探究线是历史线基础之上的更高阶表达,三者之间相互联系,彼此融合,以最终实现课堂教学能从情感上拉近学生和科学研究之间的距离,以充分激发起学生的学习兴趣和求知欲望;能从知识上让学生体会到知识建构的全过程,以有效实现学生对知识的内化和生成;能从思维上让学生经历科学家的思考过程,以使其在认知矛盾和冲突中提升自身思维水平,从而促进“深度学习”真正发生.具体教学模式见图1.

图1 “三线融合”教学模式

3 对浙教版中“大气压”一节传统教学模式的述评

关于“大气压”的教学内容在浙教版中是位于八年级上第二单元第3节,整堂课的教学线索主要按以下逻辑展开:

(1)形成概念阶段.生活在海洋底部的鱼受到水的压强,那么我们生活在大气的底层是否也会受到大气压强的作用呢?

(2)感受概念阶段.通过生活中的“覆杯实验”“牛奶盒吸到最后变瘪”“瓶中取袋”小实验感受大气压的存在.

(3)明晰概念阶段.让学生利用大气压知识解释生活中“吸盘吸附于墙上和吸牛奶”的现象.

(4)深化概念阶段.引进科学史“马德堡半球实验”,让学生体会大气压的存在且大气压很大.

(5)量化概念阶段.通过科学史“托里拆利实验”让学生知道大气压大小,最后简单介绍测量大气压的仪器——水银气压计和空盒气压计[3].

以上便是“大气的压强”教学第一课时的主要内容,仅从知识建构的逻辑线索来看,教材的处理还是遵循了学生对于知识的一般认知规律,但是教材对于科学史的处理、学生思维能力的发展和人文科学精神的培养却存在不足之处,主要体现在以下几个方面.

首先,从教学的层次性来看,整个教学过程呈现单一化趋势,教师对于课堂教学的处理还仅停留在知识教学的层面,关于大气压知识的建构还主要停留在让学生直观体验与简单信息提取、比较和归纳的基础之上,这样的教学方式本质上还是从知识到知识的传统教学.而为了实现学生思维方法与能力素养的提升,必定要让学生经历知识的自主建构过程,而实现这个过程最主要的载体便是科学探究.当然,所谓的科学探究并非是狭隘的、机械的、存于浅表思维的探究,而是广义的、发散的、体现深度思维的探究,其形式也是丰富多样的,可以是实验,亦或是高品质的设问皆可成为探究的素材.

其次,在传统的“大气压”教学过程中,虽然也引进了相关科学史——“马德堡半球实验和托里拆利实验”的学习,但科学史没有和课堂教学深度融合,科学史的教学还停留在“附加点缀”的低阶层面,具体来看主要表现出以下2点不足:(1)从认知的发展线索来看,科学史没有成为教学主线贯穿课堂的始末,进而引领课堂向前深入推进,它们彼此之间是孤立的、静止的.(2)从功能价值层面来看,科学史更多的承载了知识讯息,充其量只发挥了知识载体的功能,但其对于学生思维和精神层面的引领作用是缺乏的.

综上所析,在“大气压”一节的教学过程中,教师要以科学史作为课堂教学内容的主脉络,以历史线、探究线、知识线三线融合并进作为教学有序推进的主轴线,重整教材的知识体系,将科学探究、知识教学与科学史高度融合,最终力求实现科学史认知价值、方法论价值、精神价值与学生能力素养的有机统一.

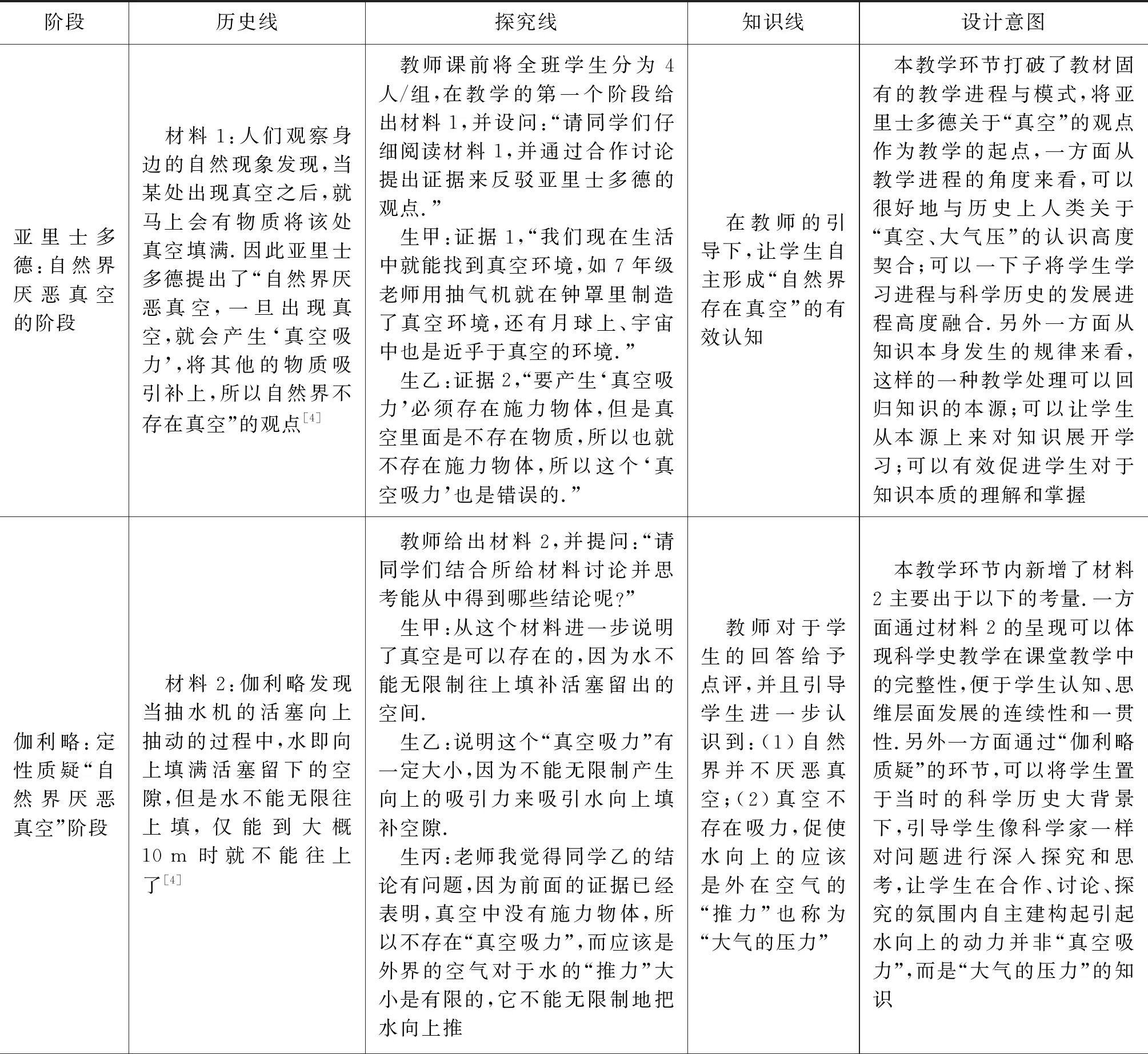

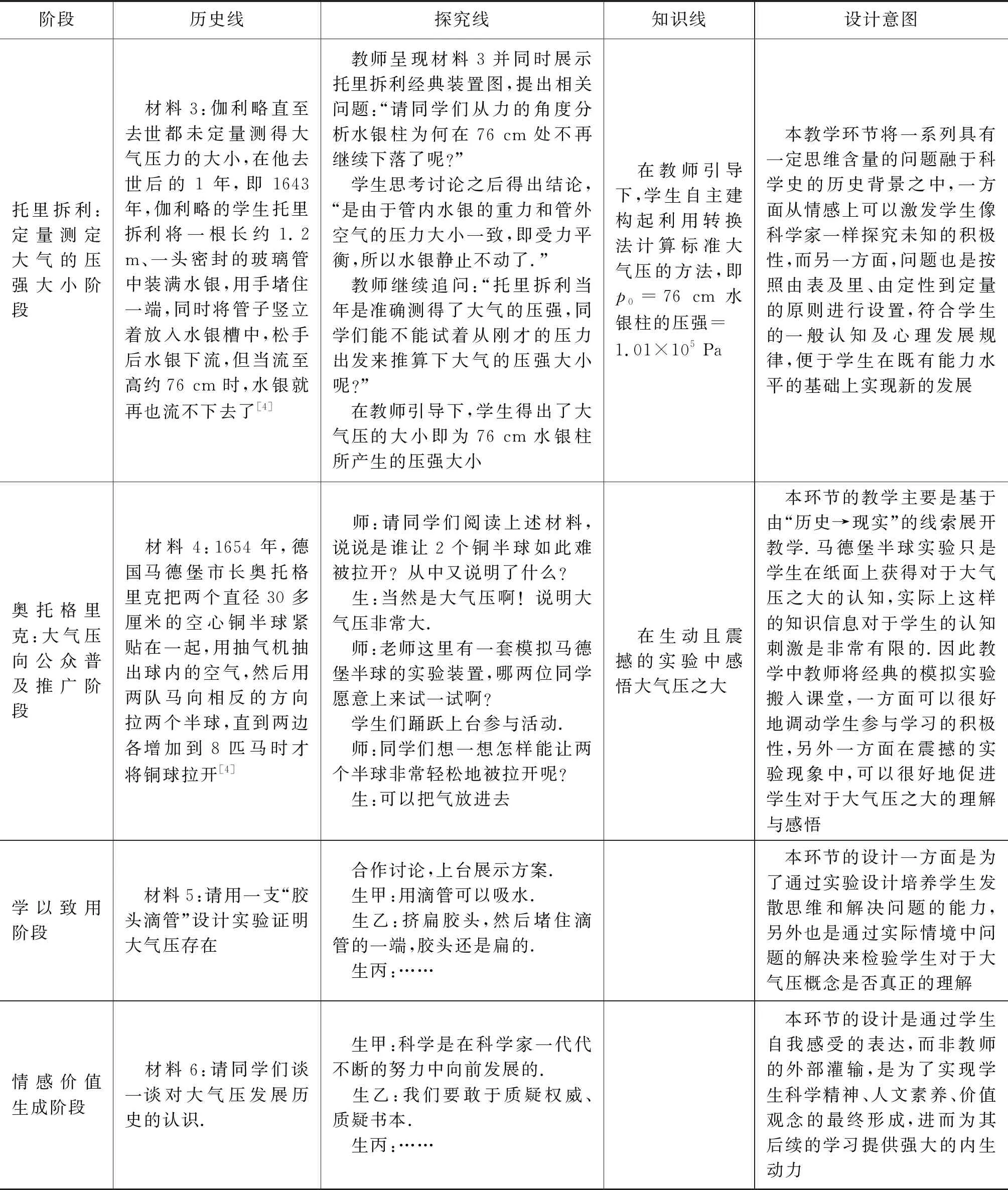

4 “三线融合”的科学史“浸润式”课堂教学过程

下面以一堂“大气的压强”教学研讨展示课为例,来谈一谈“三线融合”视角下的科学史“浸润式”课堂教学实践全过程.具体如表1所示.

表1 “三线融合”视角下的科学史“浸润式”课堂教学实践过程表

续表1

5 对“三线融合”的科学史“浸润式”教学的3点认识

5.1 教师要钻研教材 敢于挖掘和重构教材

教材的编排是基于学生普遍学情而制定的一套标准,但是学生是不断变化的,因此有时教师要根据学生的具体心理认知特点,在完成教材基本教学要求的前提下,深度挖掘教材背后的内容.如本节课中适合学生学习的科学史内容,教师就可以充分挖掘利用,必要时可以进行大胆改进、有效整合组织相关材料内容,努力为学生的思维培养和提升创造有利条件.当然有时在内容深度挖掘的基础上,还需对科学史材料采用新的教学模式和程序,如:在进行“牛顿第三定律”教学时,可以首先明确学生前概念(直觉)中正确和错误的认知,然后通过“搭桥”设计,寻找合理路径以促进学生利用既有正确认知来修正错误认知,以此来制造思维冲突,激发学生求知欲和好奇心,最终促进学生思维发展和精神成长[5].

5.2 教师要利用好科学史实现学生的“深度学习”

正如前文所述科学史是初中科学教学中一笔宝贵的财富,科学史的合理创设是情境教学理论的有效实践,一个好的情境可以更好地激发学生的学习兴趣、求知欲望以及更加投入的学习.但不是所有的科学史都适合于初中教学的.笔者认为科学史的教学必须满足以下几个条件.首先,科学史必须包含积极正面的人文精神,对学生有正向的教育作用,让学生以“参与者”的身份经历科学探究,感悟科学家百折不屈的意志品质,学生通过科学史的学习能树立正确的人生观、世界观和价值观[5].其次,科学史必须和当前教材中的知识紧密结合,使得学生能深切感受到他的学习是和历史上科学家的思考相吻合的,这也能提高学生学习的历史使命感和荣誉感.再者,科学史的学习中不仅有知识的教授更要有思维和方法的教育,学生通过科学史的学习,能学习到前人科学家的思维方式和科学方法,在自主学习中提高自己的思维水平.最后,科学史的教学要有一定的课堂教学组织模式,教师切莫把科学史当故事单纯的讲给学生听,这样的教学又落入“灌输”教学的老路.笔者认为科学史的教学还得以“生本”为原则,以“自主探究”为手段,通过教师设问、学生自行阅读、分组讨论、上台展示、教师引导修正等环节来开展教学,以最终实现学生在自主学习下的“深度学习”.

5.3 教师要注重学生思维的培养

教育是什么?教育本质上来说就是教师教给学生的一切都被学生遗忘的时候,那在学生脑子里最后剩下的东西,即思维和方法.因此,教师在关注科学教学中落实双基和知识的同时,更要注重学生思维和方法的培养.我们教学内容的改进不是“瞎改、胡改”,而是基于学生思维和方法提升上的改进.就如本节教学中通过深度挖掘科学史,引入系列史实材料作为思维桥梁,将原本传统的知识讲解性的教学自然地过渡到学生自主参与下的思维和方法的教学,同时学生也在不知不觉的学习中实现了基本知识的落实、思维方法的深化及“深度学习”的发生.

——博弈论