从深度学习的视角与学生分享奥斯特的“碰巧”*

黄多智

(三穗县民族高级中学 贵州 黔东南 556500)

人民教育出版社2010年4月版普通高中课程标准实验教科书《物理·选修3-2》第四章第1节“划时代的发现”介绍了“电生磁”“磁生电”的伟大历程.“科学足迹”栏目“科学发现的启迪”运用了很多详实的史料拓展视野.这是一节对于物理学习、物理研究都很有意义的内容.里面包含的物理学习方法、研究方法、思维方法等对于知识的建构都有着极为重要的启迪意义.在实践中围绕奥斯特梦圆“电生磁”“在1820年4月的一次讲演中,奥斯特‘碰巧’在南北方向的导线下面放置了一枚小磁针.当电源接通时,小磁针居然转动了……”[1]这段学生感兴趣的话题展开了讨论,得到一些观点很有意思.

1 创新情境逐级设问促教学多样化

讨论话题之一:“巧”在何处?

这个问题一经抛出,答案众说纷纭:巧在电流的方向与小磁针的夹角,巧在电流的大小合适,巧在奥斯特做实验的时候没有风……

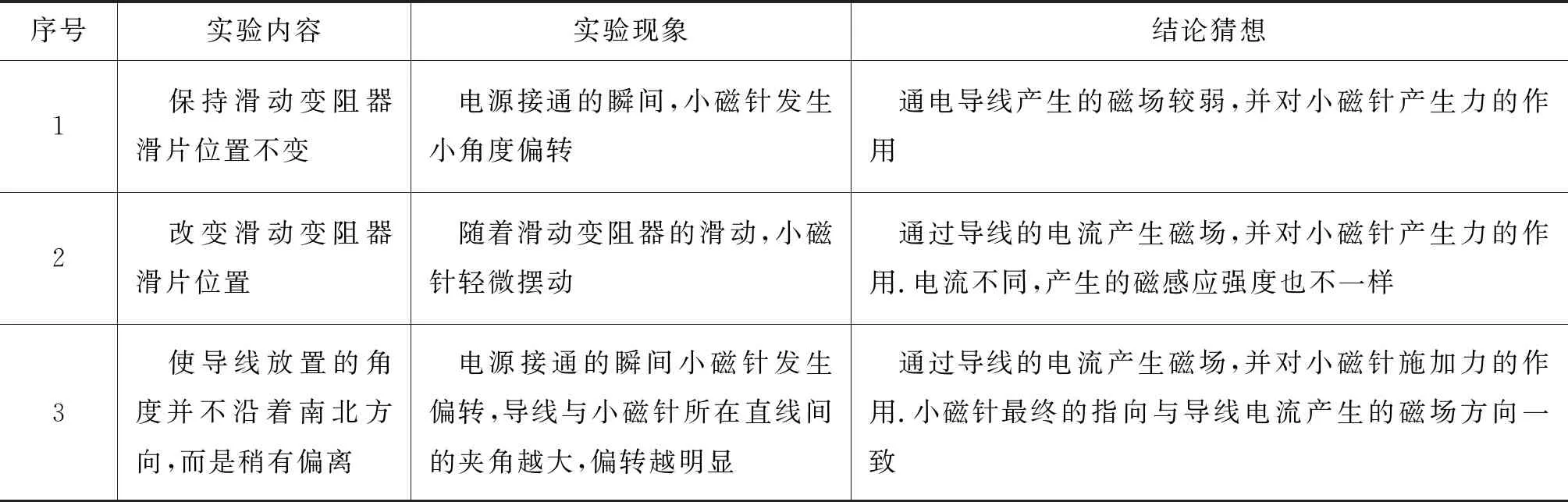

将一枚小磁针放在桌面上,然后在小磁针上平行放置一根导线.用两节干电池(新)给导线供电,使用滑动变阻器改变导线中电流的大小.让学生自己做并记录实验现象.当导线与小磁针逐渐靠近至约2 cm的时候,才发现小磁针偏转的现象.通电导线对小磁针产生力的作用实验统计如表1所示.

表1 通电导线对小磁针产生力的作用实验统计

通过上述实验,“巧”在南北方向放置的导线通过相同电流时小磁针发生偏转的角度最大,所以才会触及奥斯特的心灵.要是现象并不明显,即导线不是南北方向奥斯特不一定能够观察到小磁针的偏转,或者说不会认为是通电导线对小磁针产生力的作用.正是奥斯特经过大量的实验,经历了无数次失败,才“碰巧”将通有较强电流的导线放置在了南北方向发现电流的磁效应.“奥斯特的实验研究并非一帆风顺.当时人们见到的力都是沿着物体连线的方向,即都是所谓‘纵向力’.受这个观念的局限,奥斯特总是把磁针放在导线的延长线上”,因此小磁针要么不偏转(小磁针严格地放在导线的延长线上),要么偏转的角度很小(小磁针稍微偏离导线的延长线),所以奥斯特一次次与电流的磁效应擦肩而过.奥斯特是用伽伐尼电池(伏打电池)做的这个实验.电流较弱,若距离小磁针稍远,比如10 cm,现象就很不明显.奥斯特并不知道导线周围有磁场的存在,更不知道磁场如何分布,做实验的时候不一定将距离控制得恰到好处.所以发现电流磁效应的这个实验看起来实在是“运气”太好了.

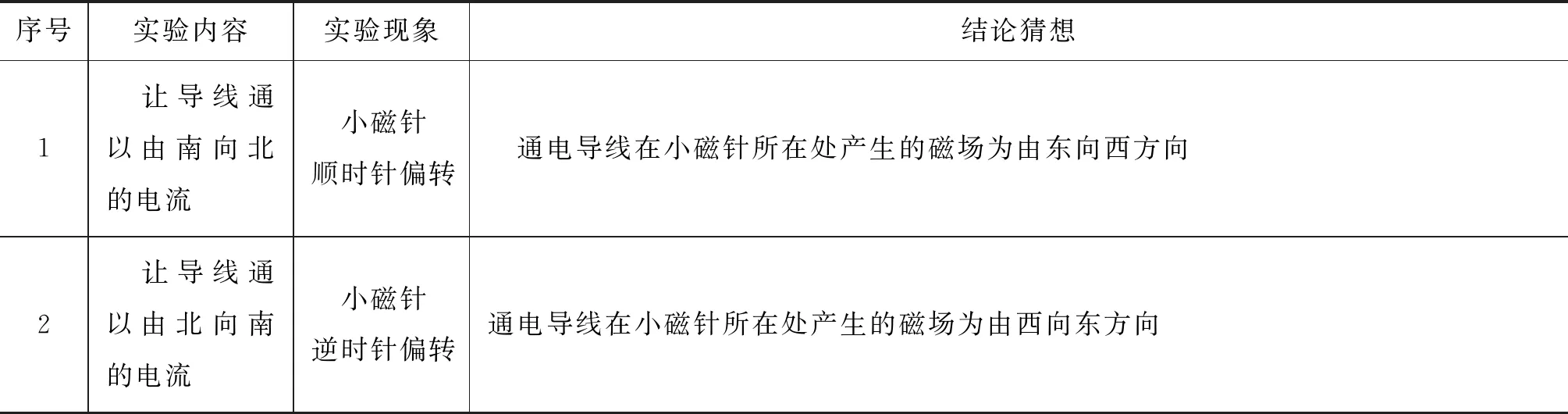

讨论话题之二:小磁针偏转的方向与导线电流的方向有何关系?

这个问题比上一个问题更加具体,也更加深入.抛出这个问题时学生一下子反应不过来,因为在上述实验中由于没有这个观察目的,缺乏深入思考.显然学生对实验的观察记忆能力还处于初级阶段,于是再次实验.实验统计如表2所示.

表2 小磁针偏转的方向与导线 电流的方向关系实验统计

根据右手螺旋定则,很快可以判断通电导线周围磁感线的分布情况.依据这一判断,发现在小磁针所在的位置通电导线所产生的磁感应强度的方向正如第二次实验的结论猜想.通电导线周围磁感线的分布规律并不是奥斯特发现的,而是安培发现.因此奥斯特实验只是证明了电流存在磁效应,但不能说明导线周围磁感线分布的特点.尽管如此,奥斯特的发现仍然不失为一个伟大的开端.

讨论话题之三:真的是通电导线恰好南北方向放置时小磁针的偏转角度最大吗?

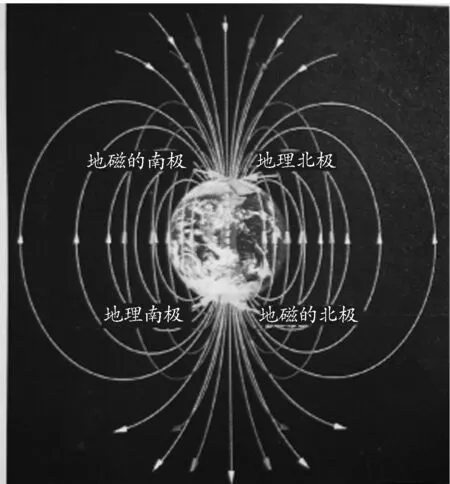

这个问题抛出,学生炸锅了!为何?明明上述实验就已经表明是这个结论了,为什么老师会问这个问题呢?学生心想一定有诈,于是热烈地讨论.最终学生还是发挥出了他们的聪明才智,用学过的知识帮助了他们自己:如图1所示,由于地磁场并不严格地与地理的南北极重合[2],所以并不是通电导线南北方向放置时小磁针的偏转角度最大.上述实验之所以得出通电导线南北方向放置时小磁针偏转角度最大的结论,是因为小磁针太小,相对于地磁场而言偏离并不明显,完全可以忽略不计.

图1 地理两极与地磁两极不重合

2 广泛阅读文献 将教学多样化引向深入

为了更深入地帮助学生理解地磁场以及通电导线周围磁场的知识,又给出材料:我国宋代科学家沈括(1034-1094)在公元1086年写的《梦溪笔谈》中,最早记载了地磁偏角“方家(术士)以磁石磨针锋,则能指南,然常微偏东,不全南也”.

设问:根据上述材料,你认为通电导线的放置方向如何,才能使小磁针的偏转角度最大?

学生根据材料给出的“常微偏东”,画出地理的南北极和地磁场的方向如图1所示.于是也能够准确作出判断:当通电导线的方向与小磁场所在的方向一致“常微偏东”时,小磁针偏转的角度最大.

讨论话题之四:只有通电直导线才能使小磁针偏转吗,通电螺线管行不行?

这一次不急着做实验,而是让学生自己思考.

学生根据前边所获取的知识知道小磁针能不能偏转取决与通电直导线周围的磁场方向.于是在草稿纸上描绘通电螺线管周围磁感线的方向.部分学生还是机械地将螺线管与小磁针平行放置,结果草率地得出结论:小磁针不会发生偏转.有的学生先是画出通电螺线管周围的磁场方向,然后得出当螺线管的放置方向跟南北方向垂直时能够看到小磁针明显发生偏转的正确结论.再引导学生思考为什么有的学生明明画出的螺线管周围的磁场方向是正确的,却得出不偏转的错误结论.学生恍然大悟,这又是犯了定式思维的错误.

在经过理论演绎之后,还是让学生自己做实验验证自己的猜想是否正确,进一步巩固学生刚刚获得的新知,同时再一次演练科学研究的方法:

根据感性材料提出问题,进行假设和猜想,再实验验证,抽象概括出物理本质属性,形成物理概念,直至解决新问题[3].

3 科学反思培养学生质疑批判精神 启迪高阶思维

讨论话题之五:历史上,奥斯特发现电流磁效应的真实情境是这么回事吗?

给学生呈现这个问题的目的是为了进一步培养学生质疑批判精神.学生就这个问题展开了激烈的讨论,运用手机在百度上不停地搜索、阅读、思考、归纳、整理,然后抢着发表自己的看法.经过一段时间的讨论,学用们用物理的、历史的方法从不同视角进行认真的筛选、甄别,逐渐形成了一个主流的观点:奥斯特是在经过大量的尝试之后无意当中发现电流的磁效应的.最后,笔者将弗洛里安·卡约里的《物理学史》相关内容投影:奥斯特试着把他的伽伐尼电池的导线垂直地放在磁针的上方,但是没有显示可觉察的运动.有一次,在他的讲演结束之后,当时他已用强伽伐尼电池做了其他实验.他说,现在,当电池还是很强的时候,让我们试着做一次导线和磁针平行放置的实验.于是伟大的发现诞生了:磁针发生了大的振动[4]!

4 以教学者和学习者角度对现实状态的反思

学习的过程即是知识内化的过程,是知识建构的过程.这一过程合理与否直接决定着学习的效果,因此必须重视每一个概念、每一条规律、每一种方法的习得过程.运用实验探究、文献阅读、生活观察、情感体验等策略简约典型地重履科学家发现的历程,使公共知识原汁原味地转化为学习者个体的知识.在这样的学习过程中,教师不断创设物理情境向学生提供图片、文字、实验、动画等感性材料,引导学生结合所学知识,经过活动与体验、批判质疑、收集证据、交流思辨、迁移应用等深度学习方式,运用分析与归纳、抽象与概括的思维方法构建地磁场、电流磁效应的概念,为形成系统的知识结构奠定了坚实的基础.这一过程也体现了问题设计的层次性、开放性和挑战性原则,使得学生全身心投入到教师创设的环境中对材料开展积极的思维活动.教师把大量看似孤立的感性材料呈现给学生,经过思维活动,形成有意义的联系,“获得具有统摄性的、反映事物本质的概括性经验,使经验得到精简与深化.”[5]当学生面对新的感性材料时,就能够迅速调用相关联的知识单元辨析新的感性材料,从而解决问题.教师在基于深度学习开展教学时要认真钻研教材,努力还原科学家的真实情境,尽量减少对文献的依赖,只有关注知识建构过程才会发生有意义的达成深度的学习.