历史、青春与人文:新力量导演李芳芳的银幕叙写范式

李冀

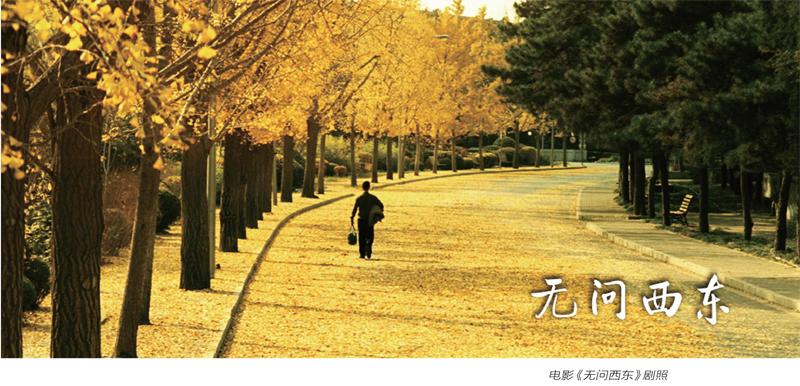

2018年初,电影《无问西东》上映,成为开年现象级影片,被誉为文艺片黑马,最终以7.54亿元收官,取得惊人成绩的同时引发了一场口碑争议。由此,过去并不为人熟知的新人导演李芳芳迅速崭露头角。事实上,李芳芳的编导处女作为2010年上映的青春爱情片《80后》,经过八年的積淀,她带着几经打磨的作品和对电影的独特理解,走进大众视野。

一、历史维度下的青春叙写

李芳芳导演偏好在相对大的时间跨度下,书写年轻人的青春故事。这一策略使她的作品在具备某种“史诗”式气质的可能性基础上,获得了一种超越时代的共通性、共情性。

(一)历史维度

李芳芳曾直言,“我喜欢有历史跨度。这是导演个人的偏好。”[1]她的首部电影《80后》讲述了一个曲折伤感的青春爱情故事。男女主人公的成长、生活、情感纠结以中国近20年的时代变迁为背景,并与其间发生的重大事件紧密相连,意在将人物个体命运的起伏转折置于社会变革的宏大议题中,勾连起一段当代中国的独有记忆,从而使影片超越一般的青春故事,增加某种历史的厚重感。导演认为,她试图表达的是属于“80后”一代被时代洪流裹挟的生命遭际和情感体验。[2]经由片名,在接受端,这部影片也顺理成章地被视作一代人的成长史诗。

《无问西东》虽缘起于清华大学百年校庆纪念的“命题作文”,却恰好延续了导演对长时间跨度作品的喜爱。而这次,跨越百年的中国现当代史成为李芳芳挥洒笔墨的更大舞台。基于清华大学百年来熠熠生辉的学术人文成就,《无问西东》跳脱出单纯的爱情题材,拓展为对家国情怀、文人风骨、大学精神、理想道义等更为深刻议题的探讨。

李芳芳认为,“故事是好拍的,难的是拍一片时光”。[3]这种“时光感”的营造,除了有赖于选取四个不同年代的典型故事,在时间轮转中连缀起逝者如斯的历史感,导演更要倾力实现的,是使观众借由过去故事的共鸣沉浸于历史的光影之中,并主动回溯、探索,踏入时光之河,从而与自己当下的生命历程产生连接。当然,观众究竟是燃起探究往昔岁月的热情,还是完全隔膜而无从进入,很大程度上取决于对这段历史的了解。

(二)青春叙写

如果抽离故事发生的具体时空,显而易见,李芳芳作品描绘的皆是年轻人的青春故事。换言之,还原历史的做法归根结底服务于一整套青春价值意涵的申发。从编剧作品《十七岁不哭》(1997),到编导处女作《80后》(2010),再到《无问西东》(2018),李芳芳完成了其影视创作领域的“青春三部曲”。

《80后》原名《天长地久》,又名《分开我们就坠落》,片名清晰地显示着影片的青春属性。影片创作时,恰逢最早一批“80后”进入而立之年,青春渐行渐远,自由飞扬的生命状态被各种社会角色规范所限,现实生活的压力之下,回望美好青春的心理需求油然而生。张国荣、集体舞、游戏厅、包书皮、钢琴热、音乐磁带、非典封校,这一连串“80后”熟稔的符码都成为他们瞬间返回青春记忆的载体。这部电影的主体内容——一段千回百转、执着坚守的爱情故事更是青春大戏里通常必不可少的桥段。片中人物经历了一场典型青春爱情——青梅竹马,倏然分开,不期而遇,三角关系,意外分手,各自天涯,最终蓦然回首,拥抱天长地久。纯真、清新、感伤、唯美,都是可以为其冠上的标签。青春叙事的选择,既源于李芳芳导演过去在文学场域擅长的表达路线,也是对21世纪以来青春电影怀旧风潮的一种呼应。

时隔两年,面对《无问西东》的创作,李芳芳曾坦言,“最开始的时候我觉得这是一部不能被拍摄完的电影,因为一百年的跨度太长了。”有限的电影时长中,要承载如此大体量的内容,找到一以贯之的主旨线索,确实很具挑战性。导演最终选择的切入点是“我们这些祖辈、父辈的青春”[4]。时空回转前移,但故事凸显的核心价值依然是“永不凋谢的青春”。

影片中的主人公生活在四个不同的历史时空,但一样正值韶华。他们迷惑彷徨,面临着人生路上重要关口的抉择。1923年的清华园,吴岭澜困惑于实科和文科的选择;1938年的西南联大,沈光耀在报效“大家”和顾全“小我”中摇摆;1962年的清华大学,追求理想还是坚守爱情,陈鹏只能虑及其一;现代的繁华都市,张果果在尔虞我诈的职场中迷失,一度辨认不清方向。风华正茂,怀揣梦想,外受压力,内囿迷茫,经过矛盾挣扎后坚定自己的道路,是他们共同的成长轨迹。这其实也是所有曾经青春的体验。无论哪个年代的青春,都印刻着青年人固有的价值导向——无畏、真诚、担当、梦想、正义。激励青年们“无问西东”的背后,那个语焉不详的“真心”,正是一系列青春价值要素的集合。

(三)调和与失衡

李芳芳导演通过两部作品,似乎逐渐探寻到一条便捷之途——以青春故事抒写宏大历史,见证时代流变,或者说在历史情境的还原中,实现青春价值的现代转换。这一做法被证明是行之有效的,同时也是不无风险的。

当前的主流观众对纯粹的历史复现并没有多大兴趣,年轻人为主体的市场确有其独特的文化审美需求,因而表现青年人自己的故事,高扬个人存在价值,是容易将观众带入的,而大时间跨度的展现,无形中更能凸显影片意在山河,作者胸有丘壑。然而,另一方面,如果故事表达和历史真实之间出现偏差,就会在一定程度上背离创作的初衷和目标。

《80后》上映后,有不少观众被片中的爱情故事打动,但也有相当数量的“80后”观众表示,导演对这一代人的认识主观片面,作品名称形式大于内容,故事空泛,无法为广大“80后”立传。就现实指向性而言,影片未能真实展现这一代人在社会转型、变革断裂中遇到的各种实际问题,如独生子女的成长环境,沉重的升学压力,激烈的就业竞争,住房商品化挑战,价值观危机等。无论是复杂的生存境况,还是内心深处的孤独焦虑,抑或被世人诟病脆弱自我的痛点,都未得到呈现。历史大事件被强行植入,人物行为与时代症候之间难以形成有效互动。诚然,典型爱情叙事与非典型环境中非典型人物的错位,使影片可能达到的普遍性大打折扣。导演将“普遍的情感匮乏”视作“80后”一代最主要的共性特征,进行聚焦放大,目标受众初始建立的期待视野落空,最终的市场反响平平也在情理之中。

《无问西东》延续了这一做法,在历史脉络中讲述青春故事。这次的青春表述超越了简单的爱情一维,对“青春”这一能指所包涵的丰富内蕴做了多重解析。编年体结构的设定,营造了浓厚的书史式氛围,而每段故事都在一定的时代描摹中细致勾勒出青年们的迷惘、觉醒与成长,对接受者而言,既造成一定的陌生化引力,又投合其熟悉的身份歸属与经验感知。“历史与时代的变革,伴随着一代人青春年华的逝去。这种青春又与理想、美好和爱等宝贵的东西紧密相联,因此,影片有着强烈的感伤情绪,引发观众巨大的情感认同。”[5]与此同时,对历史的想象性结构和“掩盖”,也引发了导演对历史和历史中的人的理解争议,一些学者就此提出强烈质疑。“《无问西东》对于它所涉及的历史缺乏起码的把握……这部影片里没有历史,而只有凝结为神话的历史表象。”[6]批评的声音或许略显苛刻,但也值得思考。将历史当作叙述展开的重要维度,然而一旦历史变成背景,历史作为装饰,对青春的礼赞将成为失去凭据的空泛修辞。尤其是当影片意图以艺术之名加持自身,同时呼唤大众的相应认可时,就必然地应该对历史维度的深层逻辑有着更清楚的体察。

二、文学逻辑下的叙事策略

李芳芳在美国接受了专业的电影体系培养,完成了从文学创作到电影创作的转型。不过从其编导的两部作品来看,在叙事层面仍然反映着文学思维的影响。

(一)段落式组合结构

李芳芳导演的两部作品采用的叙事构架较为相似,在总体结构上,根据主旨表达的需求,将与其对应的故事分解为片段或者段落,然后按照一定的时序进行组合。不同的是,《80后》选择的是一个有头有尾的故事,在其中挑出重要的时间节点,按照起承转合顺序排列。《无问西东》则围绕一个主旨选取了四段故事,依照一定的时空序列对这四个段落进行组合连缀。

《80后》的叙事可以时间为序分解为五个段落。第一个段落作为开端,用拍摄《霸王别姬》这一电影史事件点明故事发生的时代,同时提示具体年份和女主角的年龄。这个段落容量大,人物多,节奏快,讲述了三个家庭的解体,新家庭的组建,下岗工人的生活。在这一段落,两个儿时好友因家庭变故各奔东西。第二个段落转到男女主角的高中阶段,叙述了二人的重逢与相认。涉及到的内容也较复杂,包括与流氓的两次冲突,互认过程及高中生活。此外还用较大篇幅描述了女主角舅舅家的复杂关系,男主角与母亲的关系及其父亲的命运等。这段结束于高中毕业,二人因考入不同高校再次身处异地。第三个段落作为影片的主体部分,将申奥、非典作为故事发生的重要情境,描述了主人公读大学时期的种种经历。具体情节包括异地恋矛盾,男主角身患非典,三角恋爱关系,男主角入狱,表弟入狱,舅舅搬家等。第四个段落描写了女主角大学毕业后的故事,工作发生变故,表弟意外死亡,女孩一度试图轻生。第五个段落为收尾部分,2008年北京奥运会开幕,女主角与出狱的男主角再续前缘。

导演为了在有限的影片时长中容纳以上情节,选择把主线故事截成段落,用时间和历史事件作为段落之间的标识。这在文学作品里是容易做到的。但是转换为物理时长有限的电影,在时空跨度大,支线多,情节杂的状况下,整个作品不免有庞杂跳跃之感。

《无问西东》则在从民国到现代的历史线索中,选择了四个不同时代的故事,与清华大学建立关联。整体上看,这四个故事有其发生的先后顺序,在具体操作时,导演将时序打乱,将每个故事分别进行段落切割,然后根据意图表达进行了穿插整合。

四个故事最先采用倒序(非倒叙)的方式展开,在时空的回溯中,完成了从现代当下到20世纪20年代的总体呈现(四三二一)。接下来虽然四个故事情节本身还是按照各自的发展顺序展开,但由于共时呈现的设计,四个故事段落的组合连接(二四三二三二四三四)就难以找到合乎逻辑的规律了。影片的剪辑师朱琳坦言:“这部片子的结构是最难的。剧本本身已经很复杂,四条线交叉进行,所以四个故事先分别剪,再合起来重构。每条故事线都要先剪得很饱满,所以必须考虑四个主要人物的戏剧使命,很难顾全。最终采用的剪辑风格是并行叙事。”[7]虽然创作中注意“拿掉”了“对故事整体的紧凑性是有碍”的部分,但实际上,四个故事共十三个段落经切换、“重构”最后成就的整体,出现了一个个叙事裂缝。较为明显的跳跃割裂感使得受众面临观影挑战,很难实现心理上自然的完型,于是理解、把握的障碍造成混乱无序、重点不明的观感。

处理大时间跨度、多线索交织的题材,采用这种段落式组合的叙事结构,优势在于能够面向宏大的历史场景,选择关键节点,实现点和面的结合。但如若做不好内里的有机联系和合理铺垫,就会显得松散凌乱,削弱叙事的力量。

(二)戏剧性情节设置

李芳芳导演的两部作品在整体结构上显示出散文化的特点,而在情节的设置安排上则显出戏剧性的倾向。

《80后》中男女主人公的爱情故事几经波折,经历了少小离别、人海重逢、对抗流氓、异地恋情、三角关系、生死考验、伦理纠葛等种种悲欢离合,最终携手同行。抽取其中的情节线索,相识相恋——历经坎坷(误会、分别、压力等)——大团圆结局,可谓典型的爱情类型片模式。虽然影片总体的节奏、氛围、视听语言带有文艺片的某些特质,但就情节发展而言,显现出鲜明的起承转合。此外,一些极端情境的设定,也是日常生活中少见的。

需要注意的是,情节的突转、人物的冲突,过多借助于使用外在巧合,导致人物动作的内在动力不足。比如男女主角同时遭遇家庭变故、表弟抢剪刀正好剪断了表妹的手筋、男主角和女主角的表弟关进同一所监狱、表弟因救男主角而丧命、三角关系中的女配角成为女主角上司的太太、撞死女主角父亲的司机挽救了她的生命。将这些现实生活中的小概率事件集中在一个故事中,既显得有悖情理,冲淡了利用历史事件建立的现实感,同时使情节的推进过于依赖外部动作,缺少人物心理变化的动因分析,观众难以产生深层次的共鸣。

《无问西东》中的戏剧性情节主要体现在20世纪的30年代、60年代和现代故事当中。沈光耀私自驾驶飞机一次次给孤儿空投食物,同伴们纷纷赶来参与,高天白云间战机一飞冲天,潇洒帅气激昂催泪;“打完仗回家”的愿望预设了情节走向套路,与故事高潮年轻战士慷慨赴死的结果形成对照;沈光耀在理想与亲情间陷入两难选择——这些情节都能见出导演对戏剧性要素的把控。《无问西东》表现时代乱流挟裹下的小人物及其命运,相较《80后》力度增加,也更为统一融合。现代故事的主角张果果的经历也是戏剧性十足,职场中为利益争斗,尔虞我诈、明枪暗箭,情节突转出人意表。

为强调清华“立德立言、无问西东”精神的代代传承,导演在四个故事的主要人物之间也构建起隐秘联系,只是关联的方式显得有些随意取巧。20世纪20年代的故事主角吴岭澜与30年代的故事主角沈光耀在西南联大相遇,老师的人生感悟引导沈光耀听从内心呼唤、奔向抗敌前线;沈光耀给孤儿空投食物的善举无意间救了60年代的故事主角陈鹏;而60年代故事中的李想舍己救人,现代故事主角张果果的父母因而得以幸存。由于四个故事被分解组合,角色间的关系链直至影片结束才渐次解开,令人恍然大悟的同时又生不解,这样的关联是否有失严谨,就此也有论者对导演的叙事方式提出质疑。

三、回望传统的人文取向

李芳芳自小酷爱读书,尤其是阅读经史子集,培养了她对中国传统文化的热爱。虽受西方文化浸染,但表达、诠释传统文化的努力却日益彰显。借助影像文本承载中国传统文化内核,可谓李芳芳导演创作的一个特征或曰趋向。

(一)道义、风骨与理想主义情怀

李芳芳曾明确表达,“作为一个电影工作者,我也希望能用电影来激发观众对本国文化的温情与敬意。”[8]谈及《无问西东》中泰戈尔访华的场景时,她有一段关于文化寻根的阐述。“在这么重要的场合,泰戈尔没有讲他的诗有多好,没有鼓励年轻人要爱诗、要写诗,要把诗歌当作生命中的武器,甚至也没有讲文学。他讲的是,你要了解你们的民族文化,你们要保持你们的真心与真性。”[9]《无问西东》对中国传统文化精神有着比较集中的表达,主要体现为尚善的理想主义情怀。

在儒家的美学思想中,强调以善释美。孔子提出“尽善尽美”的审美标准,将善视作道德的教化力量。荀子主张“美善相乐”,即美与善相统一的理想社会状态。《无问西东》礼赞人性中的“善”,诠释了一种中国传统文化的美德观。《无问西东》中对“善”的诠释是“同情”。影片用较大的篇幅表现沈光耀对孩子的同情,张果果对四胞胎一家人的同情,还用了很多细节来表现人对他者的同情,甚至人对动物的同情。“善”也是“感恩”。张果果父母每年清明节坚持去李想墓前祭拜,孩子们吟唱歌曲致意“晃晃叔叔”,四胞胎家人赠予张果果胎毛笔,都是一种感恩。“善”还是一种“包容”。陈鹏回绝了去北京第九研究所工作的安排,私下里蒋南翔校长表示希望不要对这个学生有意见,因为真实的想法是能被包容的。

“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,简短四句道尽千百年来中国读书人所追求的崇高理想境界。《无问西东》带给人的感动也源自电影中那群知识分子身上一脉相承的求知、求真、求善的理想追寻,长关漫道上下求索、“虽九死其尤未悔”的理想情怀,明知不可为而为之的勇气。借由人物之口,李芳芳说出积极的入世精神:“这个时代缺的不是完美的人,缺的是从自己心里给出的——真心、正义、无畏和同情。”对人生真理的不懈追求,彰显着中国知识分子的勇敢担当。清华园的教室中,先生传授着儒者之道——“有闻善以相告也,见善以相示也;爵位相先也,患难相死也。”;西南联大操场一角,教授席地而坐,讲解着忧国忧民的楚辞;敌机轰炸时,学者带着恐龙化石躲避,学生们在防空洞中继续学习;雨打屋顶时,老师从容写下四个大字“静坐听雨”。在这些场景中,中国文人的道德理想、礼义美德、精神风骨得以细致刻画。

影片中关于爱情的描绘,也遵循着“发乎情、止于礼”的传统情感表达方式。《80后》中的男女主角两小无猜,两情相悦,在相爱的过程中经历了重重考验,但直到影片结束,仍然停留于执手相看、心有灵犀的状态,两人最直接的肢体接触仅限于校园集体舞的携手勾臂。这种克制的浪漫在时下的爱情片中是极为罕见的。《无问西东》中陈鹏对王敏佳一往情深,为了爱情可以暂时放下理想,在历经生死离别后,两人建立了铭心刻骨的情感,却从未有过直接热烈的表白,爱情的表达借助的都是物件,如手工雕刻上色的木质花朵,邮寄来的各种擦脸油。一切尽在不言中的“东方式”爱情,含蓄、隐忍却更深入人心。

(二)蕴含传统美学的符号、空间与意象

在《80后》中,李芳芳导演便开始悄然铺陈具有中国文化特色的元素符号,试图用诗意影像传达一种中国式审美。虽然不占据叙事主体,但一种潜在的传统美学意识已初步展现。“在这部影片中,我想要一种东西把所有的理念包裹起来,这就是中国的审美。”[10]有一场幼时沈星辰与新舅妈的对手戏,小星辰坐在由书垒成的“凳子”上,用水彩笔摘抄着杨万里的诗句“毕竟西湖六月中,风光不与四时同”。特写镜头中露出印有繁体“松影一庭惟见鹤,梨花满地不闻莺”诗句的书页一角,此句出自《红楼梦》中贾宝玉所作《冬夜即事》,其中暗含人物处境的隐喻。徽派建筑风格的老宅子里悬挂有多幅条屏山水画。诗书和国画外,电影中出现的诸如西湖断桥、飞檐翘角、青瓦房、石拱桥、水井巷、东坡肉、普洱茶等,都是富有中国古典特色的文化符号。

片中两所保留中国传统建筑的高校,分别代表着南北两大风格迥异的中国式园林建筑。江南私家园林风格的中国美术学院,“面山而营”,错落有致,青砖绿瓦,朴素淡雅;古都皇家园林风格的北京大学,气势恢宏,布局严整,雕梁画栋,富丽堂皇。在导演的镜头中,前者好比用青黛色调点染出的一副秀美的山水画卷,而后者好比用朔方的飞雪留下一笔古朴的飞白笔墨。

影片还将竹、渔舟、梧桐、落木、夕陽、枯藤等诗词中常见的意象加以组合。以陈墨母亲生病住院出现的两次相同场景的转场空镜为例。第一个镜头,黄昏下,一只孤鸟飞过,位于前景的枯藤剪影占据了画面右侧,透过剪影的间隙能看到背景一片落霞红的天空中悬挂着橘黄的夕阳。其后是同一色调下陈墨母亲的特写镜头,她病容憔悴,述说着自己的悔痛,母子最终在一个长长的拥抱和悲泣声中,等到一场晚来的和解。声音未落,前一个空镜再次出现,与之相比,画面更加黯淡,橘黄的夕阳在西下后变得殷红,呈现一副残阳如血的画面,进而营造一种沉郁悲凉的意境。一切景语皆情语,诗词中常见意象组合而成的空镜头画面,颇具中国传统诗学的意境之美。

《无问西东》相较《80后》,在电影叙事和精神内涵上,更加突出地表现出导演艺术风格中追求的文化性。延续《80后》的诗意影像风格,声画组合形成的情境,蕴涵丰富的中国审美情趣。大鼓合着农民碾土建机场时的吆喝声,加上方言的使用,呈现的是质朴的中国传统民族音乐;一群穿着长袍的学生在雪地里演奏小提琴,东方的画面配上西洋乐器,正是对当时中西文化碰撞的视听呈现;静坐听雨、山谷读书这样的场景更是显现出中国文人的气度风骨,蕴含中华文化的美学风格。就此,李芳芳导演在访谈中说,“电影中有很多‘闲笔要保留:这部电影不能只成为主演们的故事,而是要让观众感受到那个时代的氛围。”[11]

结语

李芳芳导演创作目标非常明确——丰厚的人文价值、独特的艺术风格,但她对电影产业、市场规则也有清醒认识和自觉遵循。她说“我觉得这个产业不能是我一个人获利,而是所有人获利,导演、投资方、发行方……所以,如果对产业有益,那么就必须让大家赚到钱,让所有人各得其所。”要拍“对投资方、团队、观众都负责的电影”。[12]《80后》在公映前在全国四地十天免费放映,“先尝后买”的新奇营销方式达到了很好的宣传效果。《无问西东》上映前,在前作经验基础上,针对目标受众,做了一系列成功的宣传活动。如人物宣传海报上,每位主角都被一个词语定义,勇气、深情、英雄、梦想、自由,这些极具青春属性的概念被反复阐释定向传播。对影片受众的清楚定位和精准营销,无疑是影片收获不菲票房的重要法门。

在当前新力量导演的阵营中,李芳芳确乎有能力占据一席之地,其电影理念和创作实践显影出她对工业与美学、市场需求与个人表达的并重。随着中国“电影工业美学”体系的不断完善,大可期待李芳芳导演带来更加成熟多元的作品。

参考文献:

[1][2][10][12]李芳芳,吴冠平.《80后》:绝望的渴望被爱——李芳芳访谈[ J ].电影艺术,2010(05):53-58.

[3][4][8][9][11]李芳芳,梁君健.故事好拍,难的是拍出一片时光——《无问西东》导演李芳芳访谈[ J ].当代电影,2018(01):24-29.

[5]唐宏峰.《无问西东》:常规技术下的光芒主题[ J ].当代电影,2018(01):29-32.

[6]孙柏.《无问西东》的青春叙事和历史书写[ J ].电影艺术,2018(02):53-56.

[7]一點资讯.《无问西东》《妖猫传》《七月与安生》这些电影,都是她们剪出来的![EB/OL].(2018-3-19)http://www.yidianzixun.com/article/0IaMs5UV.