《夺冠》:宏旨微视的“秤砣式”跨文化传播策略解码

钟骥

俗话说:“小小秤砣压千斤”。影片虽小,它却能折射一个时代的发展变迁;故事虽小,它却能反映一个国家乃至国际化的大主题;人物虽小,却能肩负历史赋予的重任;视角虽小,通过它却看出中国女排40年的起伏成长历程。《夺冠》就是这样一部万人瞩目的国际化体育情怀大片,它以“小视角”挑起了“大主题”,通过“秤砣式”的思维成功实现了从女排到民族精神、从国内到国际的跨文化传播。

一、粗中有细,以小见大:电影《夺冠》的精巧叙事

(一)宏观中见精微

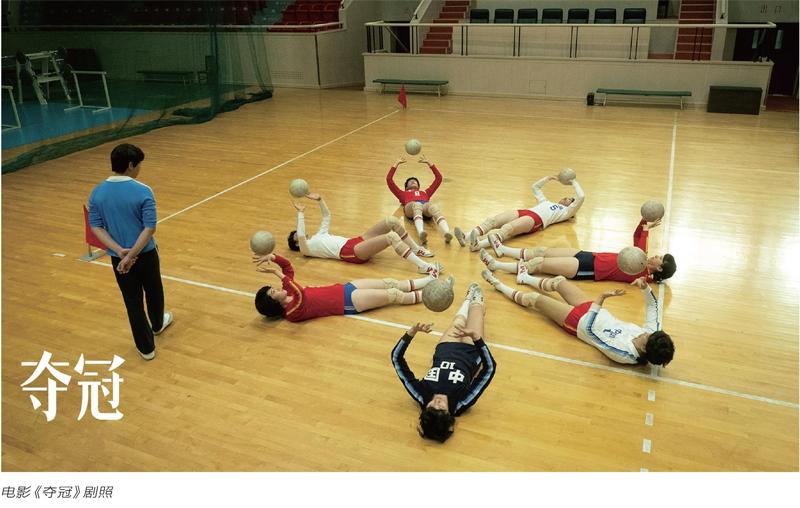

对于目前的影视创作而言,往往会出现这两种倾向:第一是大而空的倾向,虽然背景很大、故事也不小、也特别富有哲理和内涵,但是却无法打动人心;第二种倾向就是叙事视角虽然细致生动且富趣味性,但看了总感觉到里面还缺点什么,无法给人以满足,充斥着一股小家子气。而成功的影视作品则不然,如《夺冠》,虽然它讲的只是一个关于中国女排的小故事,可是却给人带来无限联想,感人至深,隐约在故事背后树立着大千世界,体现出一种波澜壮阔的雄伟之气。《夺冠》这部电影从时间层面跨度了三代传奇,几个故事从20世纪七八十年代的中国到2016年的里约奥运会,宏观视角下展现了中国女排微观的变迁成长镜头。影片中的灵魂人物是巩俐饰演的郎平,将三场重要的奥运赛事贯穿其中:1984年,在洛杉矶奥运会上,中国女排拔得头筹;2008年,在北京奥运会上,中国女排落败美国巴西,仅获季军;2016年,在里约奥运会上,中国女排再次崛起夺冠。三次历史经历,以影片的形式重现了中国女排从巅峰到低谷、再从低谷走向巅峰的V字形坎坷奋斗史。[1]影片中饰演郎平的巩俐是《夺冠》的最大亮点,她纯熟的演技为整部影片画龙点睛,增色不少,不仅高度还原了郎平的本来精神面目,而且细微反映了人物的灵魂内在。从长相来看,尽管巩俐与郎平相比毫无相像之处,但巩俐在表演上的形态体现、神色展示,以及很多微妙的表情变化,将个人的情绪和女排的命运深深联系在了一起。片中的排球运动员都是由专业的运动员真实演绎,因此使影片有一种现场感,特别是那种残酷的训练场景夺人眼球,也撞击着我们的心灵。正如影片宣传中所提及的“流血不流泪、掉皮不掉队”,每一个字、每一个镜头都蕴含着血泪,蘸满了悲伤或激动的情感。《夺冠》在剧情的处理上十分到位,起承转合,张弛有度。例如:2008年北京奥运会上的那段镜头,尽管相对整部影片篇幅很小,却起到了较好的杠杆作用,不仅承接了上半部画面的基调,同时也为引出最后的情绪高潮做足了情绪铺垫。

(二)小人物映射大时代

小人物虽小,但却是整个历史或时代的巨大缩影,不仅代表着你我的精神意识,还承载着具体的社会价值以及非凡意义。电影《夺冠》通过对小人物的视角聚焦,让人们从中窥视生活的真谛,同时,也见证着中国时代和女排团体的发展。《夺冠》是中国体育影视题材的最大流量IP,要想把这样一个主题的影片拍好谈何容易?然而导演陈可辛不负众望,在拍摄手法上他没有面面俱到、求大求全,而是通过做减法将影片的视角放在几个点上。[2]影片围绕两代女排队员的故事,结合具有历史意义的三场比赛来诉说女排成长和时代发展。无论是拍摄手法,还是对故事情节的处理及人物的预设,陈可辛都颇费心思。中国女排作为一个集体队伍,如果要真实全面地还原过去几十年的漫长历程,仅仅依靠135分钟的影片是无法完成的。对此,用陈可辛的话来说,过去中国女排的故事,足够拍出五部影视作品,因此必须做出取舍,这样才能更加准确真实地还原女排精神,再现历史场景。影片的焦点除了万众瞩目的郎平,朱婷也是一个不容忽视的亮点。在电影中,朱婷的表演可谓“自己演自己”,所以毫无娇柔造作之态,真实可信。正因如此,朱婷表演收放自如,没有很多大银幕上所展示出来的羞涩感,她将自己从不自信到自信的心理过渡演绎得自然贴切,而这种从不自信到自信的过程,正是她作为一个农村女孩的真实经历。就此来说,不能简单地把《夺冠》这部影片当做一个“主旋律”的情怀电影,而更应从深层次解构其背后承载的历史意义和时代内涵。

(三)细节彰显感人情怀

电影《夺冠》不仅是一部体育题材电影,更是一部带着家国情怀的电影,触动了很多国民内心中现实存在却又无法直接表达的情感。这两样东西存在于秤杆或是天平的两端,一个在现实、一个隐藏在潜意识中,而潜意识中的情感归宿,就仿佛一条人们再熟悉不过的街道,只要观众置身其中,就立即可以意会。《夺冠》就是这样一条熟悉的精神街道,国民所有无法表达的中国梦以及家国情怀,在这条街道中都找到了身影,而身影的塑造依靠的就是影片中直接体现出来的许多感人细节。《夺冠》中的细节很多,但人们无法忘怀的则是20世纪80年代的女排形象,她们在条件艰苦、设施简单的训练馆中奋斗训练的场景,使人印象深刻、难以忘怀。

斑驳的墙上,是女排队员训练时留下的凌乱的球印,而这些球印不仅留在了墙上,更是留在了人们心中,留在了改革开放初期的幕布上。这个细节性的镜头让很多上了年纪的影视观众激动不已,这是因为在当时的历史背景下,他们正值风华正茂、青春年少的大好年华。此时的中国作为改革开放的萌芽阶段,随着国门的敞开,各种海量信息如洶涌的潮水一般破闸而入,一时让人们无所适从,陷入了迷茫焦虑的情绪当中。而此时的中国女排姑娘们却发出了时代最强音,袁伟民所率领的战队曾经七战七捷,第一次为国挣得女排世界冠军的荣誉。此后的中国女排再接再厉,再次豪取五连胜。排球女将“铁榔头”郎平一时成为新中国时代的偶像英雄,她们在赛场中所体现的女排精神影响着那个时期的人们。

二、民族情怀和体育精神深化电影主题

(一)回顾中国女排40年的起伏

电影《夺冠》作为一部民族情怀和体育精神的结合体,不仅回顾了中国女排40年来无数团结拼搏的高光影像,同时还展现了这支巾帼队伍在中国体育发展历程中的风雨传奇。传奇的形成离不开女排队员的一腔报国热情,离不开她们骨子里中深藏的永不言败的坚强意志!郎平等可爱的女排球队员,也早已成为中国女排精神的坚强护旗手!她们每一次的出征背后,无不牵动着国人紧张而充满激情与渴望的心弦。中国女排队员的每一次酣战过程,在她们背后都辉映着万千国人的呐喊助威!40年来,中国女排成为人们迷茫的指路明灯,而国人也始终成为女排队伍最坚强的精神后盾。《夺冠》不仅仅是一部电影,更是连接国人与女排队伍的精神桥梁,民族情怀和体育精神的渲染让夺冠这一主题熠熠生辉。

(二)展现激动人心的赛场画面

电影《夺冠》还展现了系列激动人心的赛场画面,从而让影片有了一种现场的即视感。画面定格在2016年里约热内卢奥运会的决赛上,1984年成为奥运冠军的主力选手郎平,人称“铁榔头”,此时“摇身一变”,从普通队员成为中国女排的教练,为中国打磨了铁血意志的女排队伍,最终以1:3的好成绩,成功实现逆袭,打败了塞尔维亚战队,让中国女排再次成为民族英雄。在镜头里,那些画面不断地闪过人们的眼前,那是一串串数字,是让人目不暇接的球衣号码。1号对应郎平,2号对应梁艳,3号对应朱玲……12号对应张蓉芳,她们都是女排的前辈。当中国女排一次又一次陷入困境,因为有了传奇人物郎平的加入,实现了中国女排梦寐以求的复兴之梦,让中国女排从悲凉的低谷走向胜利的辉煌。这些电影画面,实际上想传达出这样一种信号:中国女排所体现的精气神是不屈不挠的一种铁血之魂,这是中国女排代代传承的民族之魂,并将一直延续下去。它所展现的是中国的实力,是女排队员的强大自信,那是一种百炼成钢、不折不挠的勇气和意志。

(三)鼓舞拼搏向上的时代精神

艺术虽然来源于生活,但却高于生活,并且丰富升华着生活。电影《夺冠》不仅演员们的演技高超,而且口碑载道。这背后折射的是广大人民群众对中国女排精神的无限崇敬之情,对祖国的崇高热爱之情。影片通过倒叙的叙事手段,把观众带入到了那让人激动、令人沸腾的难忘岁月,鼓舞人们和女排队员一样拼搏向上、只争朝夕。女排队员为了提高自己的排球技术,外国人练习扣1万个球,而中国女排姑娘们就扣5万个;为了增强自己的力量,外国人负重蹲仅有50次,而中国女排姑娘却自觉要求200次;外国人都是让女陪练来模拟比赛,而中国女队员却偏偏选择和男运动员一较高下。经过无数次的拼搏,中国女排队员终于在赛场上做到了从容不迫、淡定应对,这就是中国女排的珍贵之气质、不朽之精神,同时也是影片《夺冠》的高明伟大之处。

三、“秤砣式”的跨文化传播策略

(一)“小视角”挑起“大主题”

随着全球化浪潮的发展与冲击,跨文化交流传播逐渐变得频繁。电影是大众传播媒介领域中的一种特殊形式,承载着社会的各种意识形态。要想把这种意识形态传播到国际视野,一定要通过积极的姿态进行公平竞争,自主地参与到全球范围之内的跨界传播过程中。跨文化传播对国产电影的发展而言不仅是一种巨大挑战,同时也是一个全新的机遇。而要真正把握这个机会,就一定要在“国际化”和“本土化”中找到平衡。电影《夺冠》正是以一种本土化的小人物视角挑起了国际化的体育精神文化“大主题”,由此实现了从内到外的成功传播,将民族特色和国际视野紧密结合。导演陈可辛对于《夺冠》的创作不仅想得多、而且走得非常远。他让国际影星巩俐来饰演“铁榔头”郎平,是一个极佳的创意,不仅合情,而且合理。巩俐曾经斩获三大欧洲国际电影节的大奖,而她所饰演的角色郎平,则是在运动员以及教练员领域荣膺排球界的最高荣誉。作为一名职业体育人,她的光环更是引人瞩目。巩俐与郎平的巧妙融合,二者的人生经历和不同国际视角、耀眼成就、超强气场瞬间合体,实现了精神和气质的共通,将传播带向更加广阔的视野。

(二)文化信仰传递民族品牌

中国女排对国人而言永远是个不容避绕的话题,它不仅在国际赛事方面分量极重,而且也是我们民族的骄傲。作为中华民族的一种精神丰碑,依靠其内在的文化来传递中国声音,无疑是最有说服力的。因为中国女排精神是一种文化信仰,携带着中华民族的基因。这部佳作将14亿同胞的期待和女排精神,以一种奋进拼搏的姿态展现在了世人的面前,让它成为浓缩的精华。中国女排逆袭的身影中,融合了一个个充满血泪的感人故事。这故事中有挫折、有反击、更有自信,这种自信就是当今中国的民族精神。中国女排在经历落寞后浴火重生,让“女排精神”成为一种耀眼的国际符号,一种传承民族文化的信仰,鼓舞发展中的中国再次迎难而上。《夺冠》不仅仅是一部简单的电影,更是我们民族的文化名片;传达女排精神,就是传播中国文化,就是体现我国在历史发展进程中永不言弃之国魂。

(三)娱乐和体育双向开花

如果从大众的视角来看,电影的主要目的是为了满足人们的精神消费,迎合观众感官上的需求,并追求一种精神的舒适和愉悦,契合国民众生的基本审美趣味;而作为集情怀电影和体育电影于一身的《夺冠》,不仅在娱乐方面雅俗共赏,同时也拥有着独特的体育文化传播功能。电影《夺冠》中许多回忆式的镜头对比今天的訓练比赛,给人留下了深刻印象,因为这其中充满了过去的感动,还有现在的自豪。如今的中国女排无论是训练设备还是竞技理念,已经与国际接轨,运动员依靠体育来为国赢取荣誉的压力也在释然。群体情绪上的陡然转换,让很多运动员再也没有当年那样“必须讨回公道”的各种思想包袱,而是“超越自我,实现精神升华”的自然情感流露。观众可以以一种娱乐消遣的轻松方式,看女排队员在国际舞台上进行着精彩角逐。电影《夺冠》成功实现了娱乐和体育精神传播的双向开花。

(四)国内国际传播因地制宜

电影《夺冠》中所传达出来的家国情怀正对一批中老年观众的胃口。而对于新生的年轻观众,本片则采取口碑营销传播的策略。首先通过国庆提档营造影片口碑发酵的氛围,而事实证明,《夺冠》以其强大的主创阵容赢得了口碑成功,从而有效打破了受众年龄的分层壁垒,为影片带来了高额票房增长。明星阵容强大远远不够,加上高精质量的内容,让《夺冠》成为中国体育影片史上的一颗璀璨明珠,凝聚起了习近平总书记所提出的中国梦的主题。通过主旋律的标榜,从而也彰显了影片对体育精神以及女排精神的双重致敬。相比国内的口碑营销传播,《夺冠》在国外则更多采取另一种方式。如今的中国电影,随着内容形式的不断成熟,发行经验也越来越丰富,营销模式也逐渐变得国际化。因此,这种经验的积累,树立了《夺冠》正确的发行意识,从而让这部影片顺利向海外达到理想传播效果。[3]2020年9月25日,《夺冠》就提前在海外打响了国庆前哨宣传战,北美、澳大利亚、新西兰等外国影院同步上映。因此,《夺冠》成为2020年新冠肺炎疫情复工以来,在海外国际市场最大规模上映的一部中国电影。随后,电影《夺冠》发布了一组“外国球员”的特辑和宣传海报,美国、日本、巴西等国的女子排球队员在海报上惊艳亮相,让她们和中国队员一起重现女排球员的难忘巅峰时刻。《夺冠》在海外不像国内,发行不是依靠片方直接进行操盘,而是采用签约代理的新方式,实现国产电影在海外市场的文化传播。对于片方而言,他们更加擅长在前期拍摄、剪辑、制作上的工作,而对于后期的发行环节,在海外端则应该要因地制宜,从而成功打入差异化的市场领域。

参考文献:

[1]丁亚平.《夺冠》:心灵的历险[ J ].中国电影报,2020-09-30(15-18).

[2]张冀,赵晓时.夺冠[ J ].当代电影,2020(07):23-24.

[3]杨颖.浅析电影的跨文化传播[ J ].电影评介,2019(18):25-26.